我国都市圈人口分布特征及圈层建设路径探析

2024-10-10尹德挺曹鸿宇王小玺

摘 要:深入研究都市圈的人口分布变化特征,从人口分布角度探析都市圈发展关键症结所在,有助于把握都市圈人口发展规律,推进人口经济社会协调发展。通过对重要都市圈人口数据的比较分析,发现我国都市圈呈现“人口规模增长更为快速、少子化老龄化更为突出、先发城市吸引人口更为强劲、人口集聚头部效应更为显著、第三产业人口集聚态势更为明显”的特征,同时也在一定程度上存在“外围”人口经济协同效应不足、“中心”优质公共服务集聚效应过强、“中心-外围”职住分离压力未减等挑战。通过梳理都市圈人口分布优化的路径机制和国际都市圈建设经验,提出以打造城市规划图,塑造产业协作圈、城市交通圈与都市生活圈为抓手,从实施科学统筹规划、加快产业转型升级、推进轨道交通建设以及调整公共服务布局四方面优化人口分布格局。

关键词:都市圈;人口分布;圈层建设;公共服务;产业升级

本文系国家社会科学基金重点项目“圈层结构理论视角下中心城市人口聚集特征与发展趋势研究”(20ARK001)的阶段性成果。

收稿日期:2024-04-20

作者简介:尹德挺 男(1978— )北京行政学院副院长 教授

曹鸿宇 女(1999— )北京行政学院人口学硕士研究生

王小玺 男(1995— )莆田学院马克思主义学院副教授

中图分类号:C924.2 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)05-043-(14)

一、引言

圈层理论(Concentric Zone Theory)认为,城市对周边区域的影响存在“距离衰减规律”,整个都市圈在中心区域形成集聚,呈圈层结构逐步向外扩散。作为高效的城市空间组织形态,都市圈建设对于区域协调发展具有十分重要的作用,以都市圈为空间单元参与全球竞争逐渐成为世界各国的战略选择[1]。改革开放以来,我国的城镇化和工业化进程加速推进,劳动力等各类资源要素跨区域流动和集聚对我国区域发展空间格局的形成和演变产生了重要影响。以大城市为核心、以1小时通勤圈为空间范围的都市圈逐渐形成,并日益成为我国城镇化发展的主要空间载体[2][3]。例如,现代化首都都市圈空间协同规划、成都都市圈“一极多层次”网络化都市圈发展格局等。随着新型城镇化发展,我国各大城市步入都市圈发展阶段,加快规划建设现代化都市圈任务迫切,意义重大[4]。2019年,国家发展和改革委员会发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》。2022年,党的二十大报告则进一步指出,以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。

人口是经济社会发展活动的主体,是国民经济战略规划的基础,也是优化劳动力配置、扩大市场规模、激发经济活力的关键要素[5][6][7][8]。近年来,我国人口转变进程持续深化,总体生育水平不高,老龄化进程加速,社会抚养负担日益加剧,人口问题与人口压力正在发生深刻变化[9]。都市圈功能的有效发挥与人口在不同圈层的分布密切相关,学者们通过对我国首都都市圈[10]、日本东京都市圈[11]、美国纽约都市圈[12]、英国伦敦都市圈[13]等区域的人口分布进行研究后发现,在都市圈发展的不同阶段,人口分布也随之呈现不同特征。在都市圈的发展过程中,受到城市规模、产业结构、通勤成本以及住房价格等多因素的综合影响[14][15][16][17][18],人口分布普遍存在“核心-边缘”圈层式落差,中心城市的人口过度集聚引发“大城市病”,而周边城市的分工定位未得到充分体现或落实,在整体上制约了都市圈各圈层功能的有效发挥[19]。

在当前我国人口负增长的全新背景下,深入研究都市圈的人口分布变化特征,从人口分布角度探究都市圈发展的症结所在,有助于进一步把握都市圈人口发展规律,推进人口经济社会协调发展,对于优化城市体系发展格局、推动经济高质量发展、提升都市圈竞争力具有十分重要的现实意义[20][21][22]。然而,现有相关文献多聚焦于个别都市圈的人口集聚特征及人口演变规律[23][24][25][26][27][28],宏观视角下多个都市圈人口分布特征的比较分析相对缺乏,如何促进人口分布与都市圈发展规划相匹配的思考有待进一步深化。基于此,根据国家发展和改革委员会出台的相关规划文件,本研究选取了我国九个国家中心城市所在的八大都市圈,基于人口普查数据和经济社会发展统计数据,采用纵向比较和横向比较相结合的方法,对我国主要都市圈人口分布变化特征进行定量分析。针对当前都市圈人口协调分布的困境和挑战,深入分析形成都市圈人口分布的路径机制,在总结借鉴国际都市圈人口格局变迁经验的基础上,进一步提出优化都市圈人口分布的对策举措,以期丰富当前都市圈视角下的人口分布研究,为新型城镇化建设和区域协调发展提供参考建议。

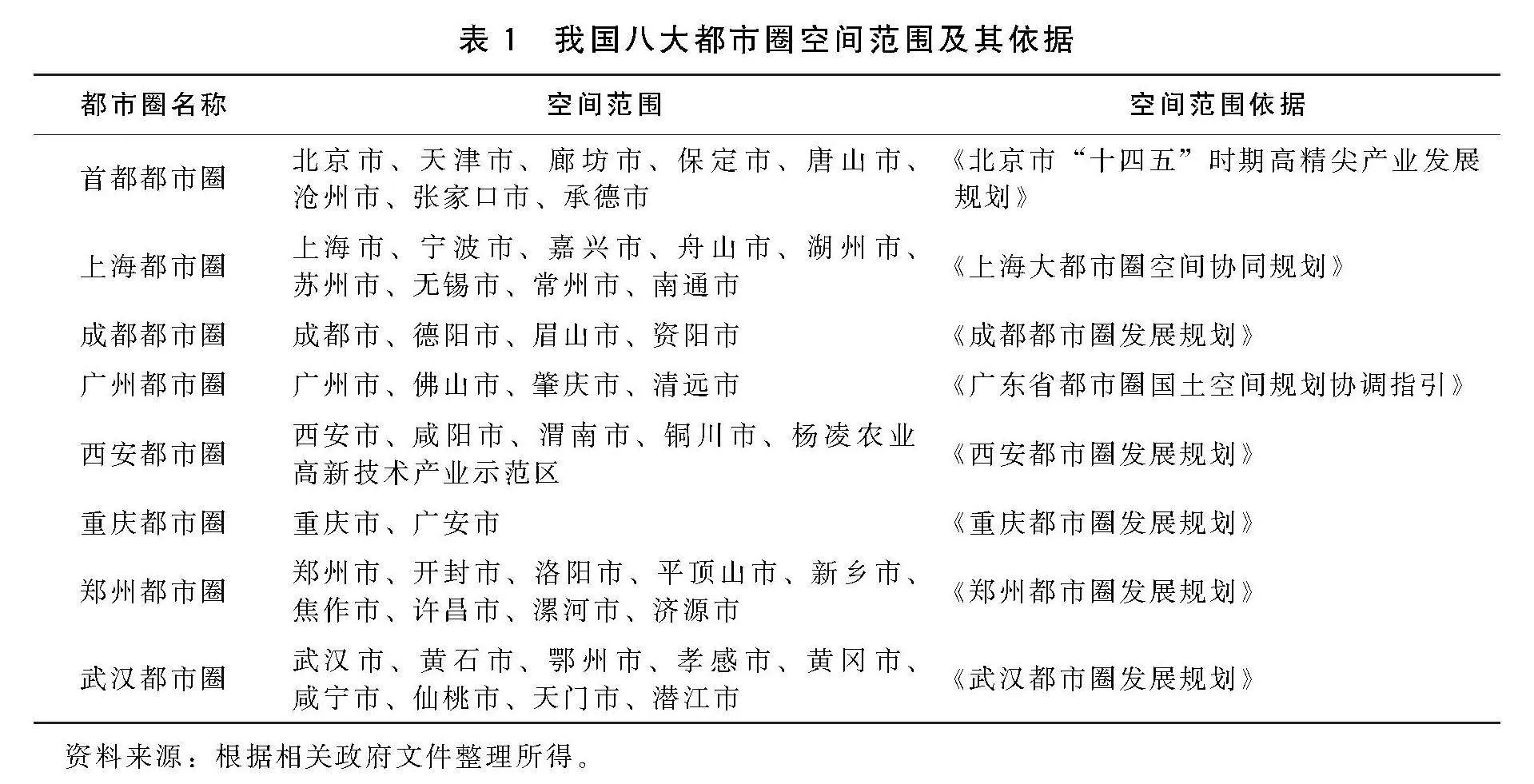

二、我国八大都市圈人口分布变化概况

国家中心城市是我国城镇体系规划设置的最高层级,也是都市圈城市体系的中心和主体,在都市圈形成发展过程中发挥强烈的辐射带动功能。截至2023年年底,我国共有九个国家中心城市,分别是北京、上海、天津、广州、重庆、成都、武汉、郑州和西安。从总体上看,北京、天津、上海和广州分别在环渤海地区、长三角地区和珠三角地区,发挥着引领区域发展的作用;重庆、成都地处成渝双城经济圈,是长江经济带的战略支撑;武汉辐射带动长江中游地区协调发展;郑州支撑中部崛起;西安则促进了西北及周边地区协调联动发展。基于国际视野并对标发展前沿,本研究选取九个国家中心城市所在的八大都市圈①(见表1)作为主要研究对象,结合人口普查数据和经济社会发展统计数据,对都市圈人口分布变化特征进行分析研究。

(一)全国人口进一步向都市圈聚集,都市圈常住人口增长更为快速

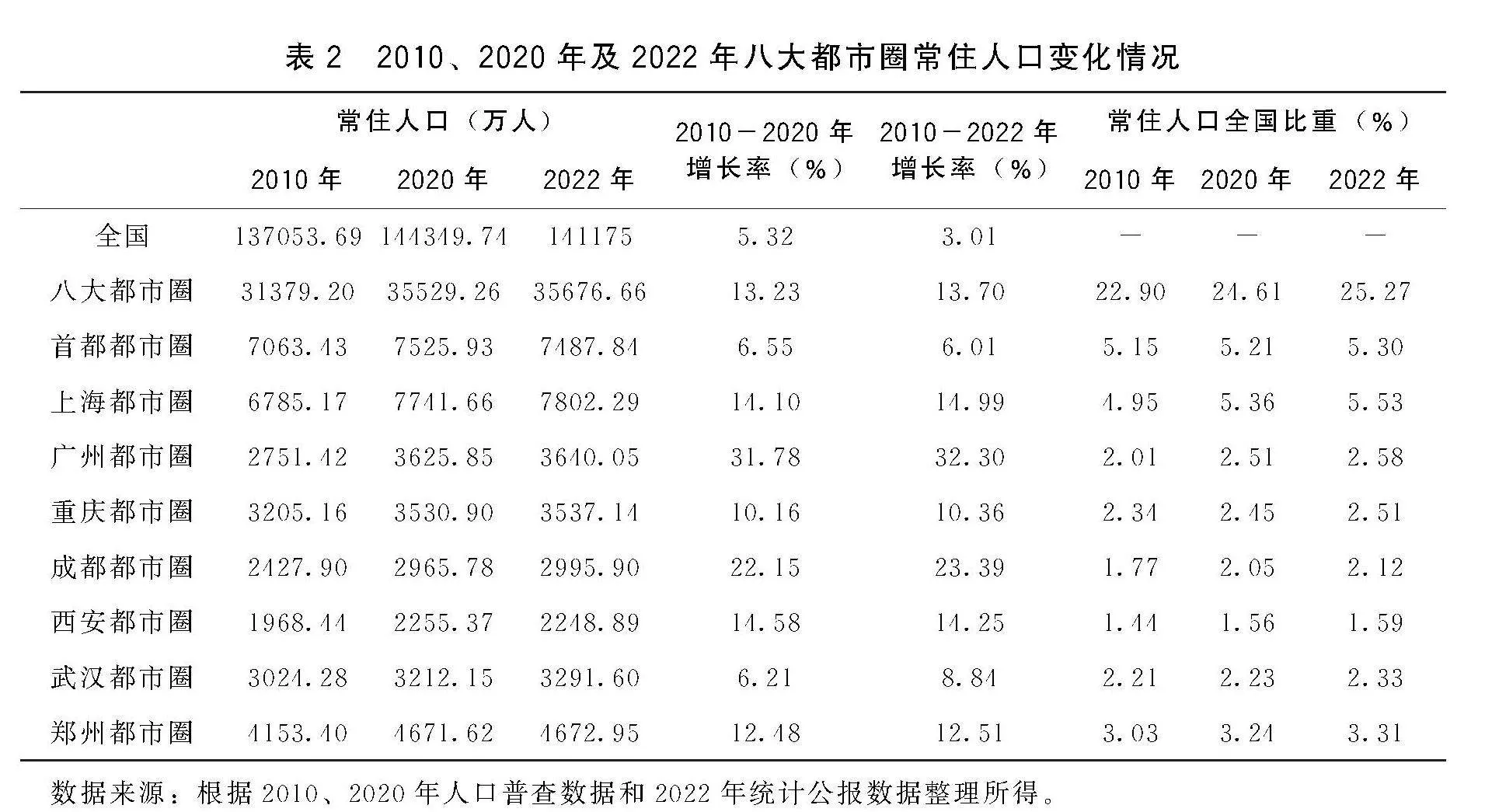

有研究表明,人口向较大规模的中心城市集中,带动核心城市都市圈以及大都市圈的发展,并带动城市群快速发展[29]。2010年至2020年,我国八大都市圈常住人口总量和比重在总体上均出现增长。其中,常住人口总量由3.14亿增长至3.55亿,增长速度(13.23%)超过同期全国人口增速(5.32%)近8个百分点,占全国常住人口的比重由22.90%增长至24.61%,增长近2个百分点。截至2022年,八大都市圈常住人口总量占全国的比重已达25.27%。另外,2010-2022年间,八大都市圈的常住人口增长率均高于全国水平。其中,广州都市圈(32.30%)、成都都市圈(23.39%)、上海都市圈(14.99%)和西安都市圈(14.25%)的常住人口增速超过14%(见表2)。这表明从整体来看,都市圈呈现出较强的人口增长态势,是我国人口增长的核心区域。

(二)劳动年龄人口在都市圈集聚明显,老龄化趋势在都市圈更为突出

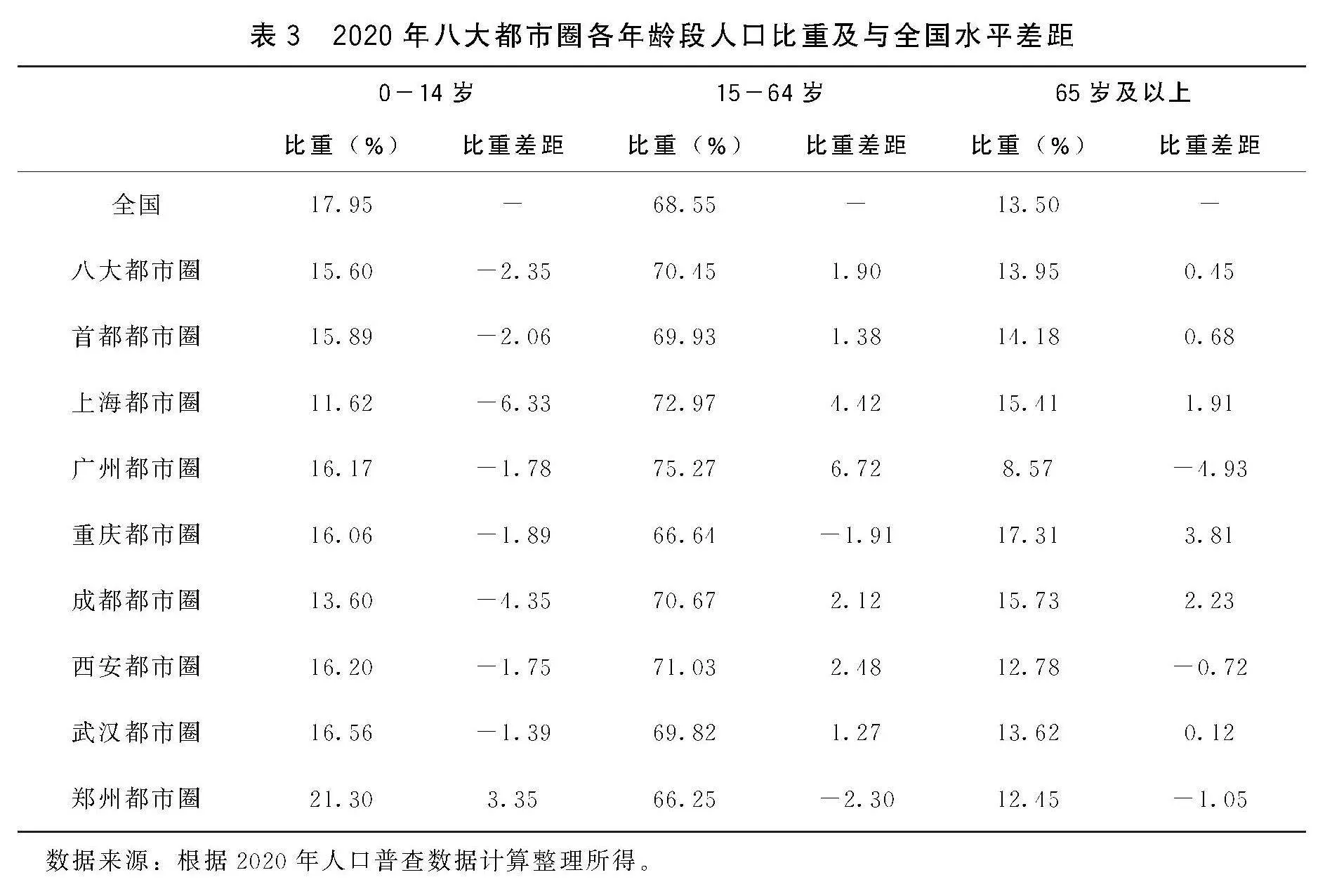

按照0-14岁、15-64岁、65岁及以上的年龄组划分,2020年我国八大都市圈各年龄段的比重在总体上分别达到15.60%、70.45%和13.95%,其中,0-14岁少儿人口比重低于全国水平2.35个百分点,15-64岁劳动年龄人口和65岁及以上老年人口的比重分别高于全国水平1.9和0.45个百分点。从整体来看,劳动年龄人口依然是都市圈人口增长的主要来源,而少子化和老龄化现象在都市圈更为严峻。具体而言,共有七个都市圈0-14岁少儿人口比重低于全国水平,其中上海都市圈比重最低,低于全国水平6.33个百分点;共有五个都市圈65岁及以上老年人口比重高于全国水平,其中,重庆都市圈比重最高,高于全国水平3.81个百分点(见表3)。

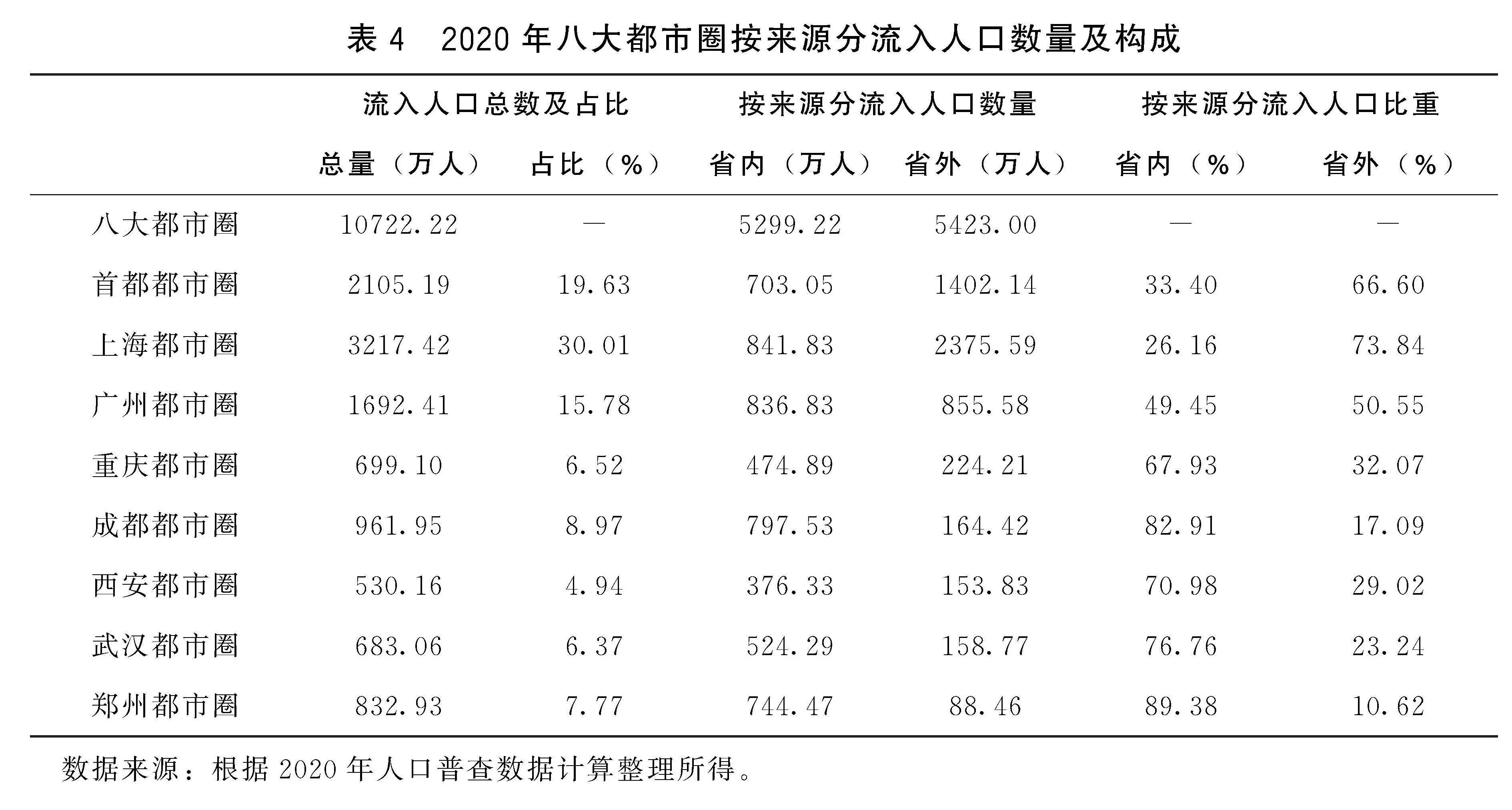

(三)先发城市都市圈人口吸引力更为强劲

2010年,住房和城乡建设部提出将北京、天津、上海、广州、重庆列为我国五大国家中心城市。2016年,国家发展和改革委及住房和城乡建设部先后支持成都、武汉、郑州、西安四地建设国家中心城市。因此,我们把前者所在的都市圈界定为先发城市都市圈,把后者所在的都市圈定义为后发城市都市圈。2020年,我国八大都市圈共吸引人户分离的流入人口1.07亿人。除重庆外,北京、天津、上海、广州作为第一批国家中心城市,其所在的先发城市都市圈均表现出强劲的人口吸引力,上海都市圈、首都都市圈、广州都市圈的流入人口总量均超过1600万,而后发城市都市圈的流入人口总量相对较小,但也都在500万-1000万之间。按照户口登记地进一步将流入人口的来源地划分为省内和省外,可以看到,上海都市圈、首都都市圈和广州都市圈的流入人口中,超过50%来自省外。相比之下,成都都市圈、西安都市圈、武汉都市圈和郑州都市圈的流入人口中,省内人口比重均超过70%(见表4),先发城市都市圈和后发城市都市圈的流入人口来源存在较大的差异。

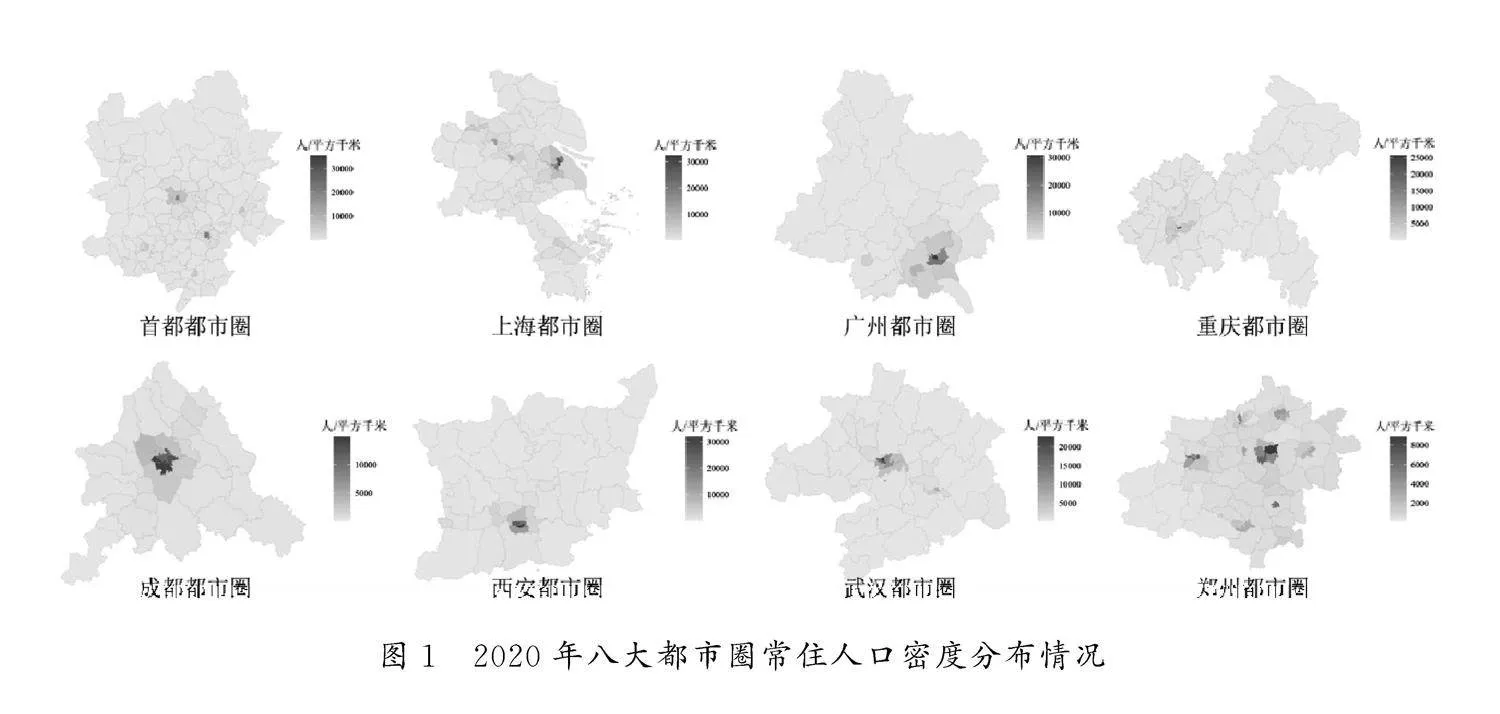

(四)都市圈人口集聚的头部效应十分显著

根据2020年人口普查分区县数据,绘制出我国八大都市圈常住人口密度分布情况(见图1)。可以看出,八大都市圈常住人口密度较大的区县普遍分布在中心城市主城区,人口分布存在明显的“中心-外围”梯度差异。从首位区县来看,先发城市都市圈常住人口密度最高的区县均超过了25000人/平方千米,其中,首都都市圈人口密度最高的区超过35000人/平方千米,后发都市圈的首位区县常住人口密度存在巨大的差异,西安市碑林区常住人口密度超过30000人/平方千米,而郑州市金水区作为郑州都市圈人口密度最高的区,人口密度仅为8860.74人/平方千米。从末位区县来看,除上海都市圈外,其余七大都市圈常住人口密度最低的区县均不足200人/平方千米,其中,承德市丰宁县的人口密度仅为37.47人/平方千米,与首位区县的人口密度差异高达949倍。

(五)都市圈第三产业人口集聚态势更为明显

形成分工合理、紧密协作的产业圈是现代化都市圈建设的重要内容,也是推动人口经济社会协调发展的重要途径[30]。在当前我国都市圈的发展过程中,第三产业的发展对空间外围人口依然产生强烈的虹吸效应,就业人口向中心城市以及中心城市的核心区域集聚的趋势没有改变。例如,2020年,首都都市圈第一产业、第二产业和第三产业的就业人口比重分别为14.82%、26.33%、58.84%,相比2010年分别减少21.85个百分点、增加1.29个百分点、增加20.56个百分点。其中,2020年北京市的第三产业就业人口比重高达81.99%,比2010年提高了11.08个百分点,远远高于首都都市圈其他区域48.49%的水平。类似地,2020年上海市的第三产业就业人口比重近70%,而上海都市圈其他区域第三产业就业人口的同期比重仅有43.62%。可以看出,服务型产业就业人口仍主要集中于都市圈的核心区域。

三、我国都市圈人口经济社会协调发展面临的挑战

都市圈是优化城市空间格局、提高资源配置效率、推动要素协调发展的重要载体,人口分布格局及其空间集疏变化,直接或间接地影响着城市规划、资源配置和产业布局[31][32]。在少子化、老龄化趋势更为突出的背景下,都市圈人口分布是城市建设过程中资源配置的“指挥棒”,人口分布的现状与特点既是都市圈经济社会发展的直接表征,也是人口经济社会协调发展深层次问题的间接体现。因此,基于系统、全面、综合的视角,都市圈人口分布问题需要置于人口经济社会协调发展的大背景下,充分把握都市圈人口分布特征是实现经济资源合理配置、社会服务有效供给以及人口经济社会协调发展的前提。通过对都市圈人口数据的深入比较分析,发现当前我国都市圈圈层建设过程中,人口经济社会协调发展还存在三个方面的挑战。

(一)“外围”人口经济协同效应不足

人口的流动往往伴随着资金、技术、信息等要素的流动。因此,外围城市人口过度向中心城市集聚不仅影响人口分布格局的变化,更对外围城市的经济发展产生连带影响,造成“中心-外围”人口经济格局的不均衡。以我国首都都市圈为例,2010年至2022年,中心城市北京市常住人口和GDP均保持较高水平的增长态势,分别增长11.37%和202.01%,而首都都市圈外围的沧州市、唐山市、张家口市、承德市和保定市则处于人口低增长甚至负增长状态,外围城市人口规模“凹陷效应”导致经济增长相对迟缓,GDP增长率远远低于北京市,与中心城市的经济增长差距进一步拉大。与上海都市圈、广州都市圈相比,首都都市圈需要进一步加强城镇结构体系建设,做大做强中等城市规模及其数量,形成超大城市-大城市-中等城市-中小城市相对均衡合理的人口支撑体系,促进产业链人才链创新链的联动协同。

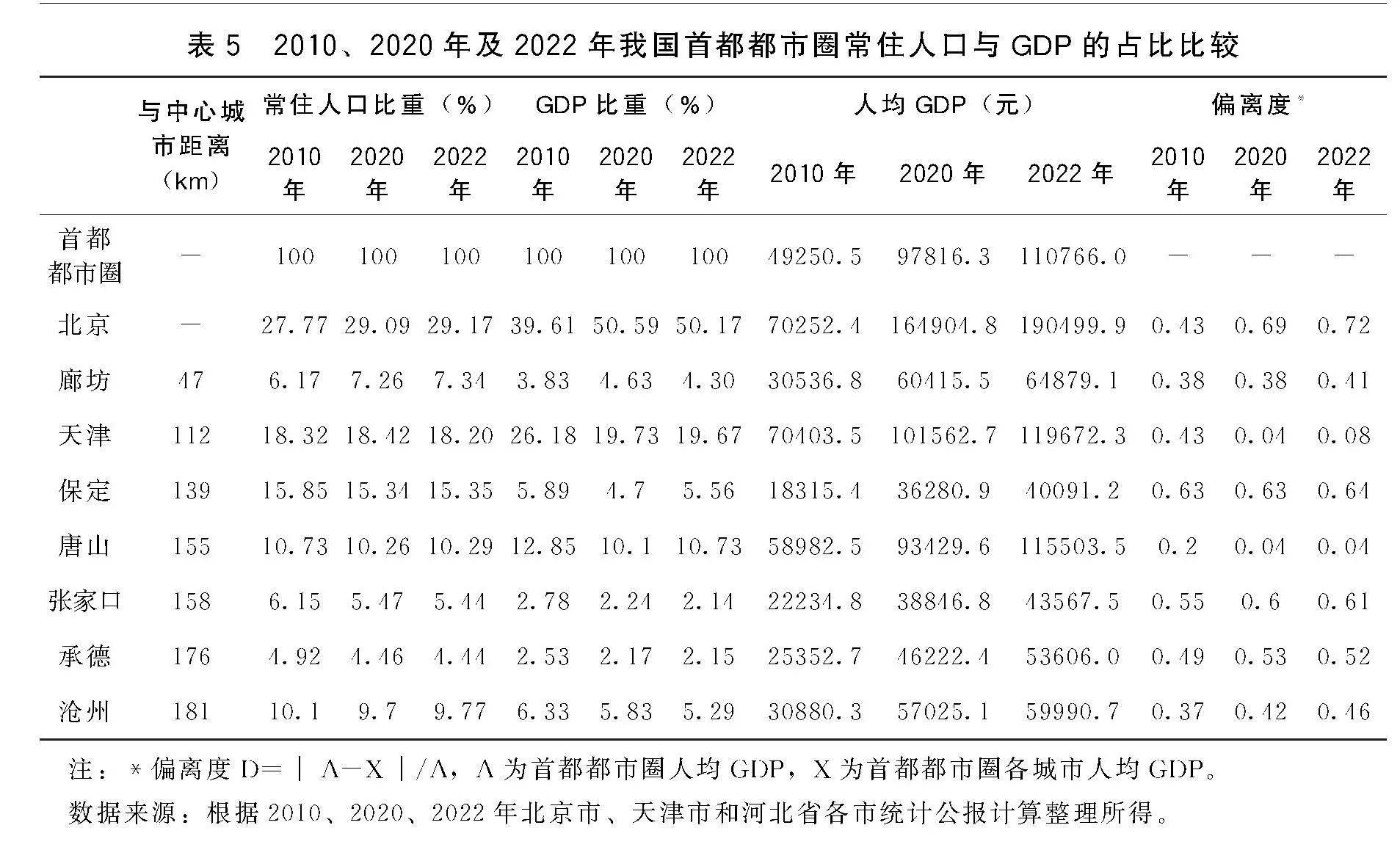

人口经济发展不均衡不仅体现在人口与GDP的增速上,而且同样体现在人均经济指标上,表现为人口与GDP的占比存在偏差,即都市圈中心城市人口越多,人均GDP越高,与外围城市的人均GDP差距越大。以首都都市圈为例,2022年,北京市以29.17%的常住人口产生了50.17%的GDP,外围的沧州市人口占比虽然达到9.77%,但其GDP仅为首都都市圈总量的5.29%。以首都都市圈人均GDP为基准分别计算圈内各城市的偏离度,可以更直观地反映出人口经济发展差距,即偏离度越高,表明该城市人均GDP与都市圈整体人均GDP的差距越大。可以看出除天津和唐山以外,首都都市圈其他城市均存在人均GDP指标不均衡的现象。其中,2022年北京市达到0.72的偏离度,张家口市、承德市和保定市的偏离度已超过0.5(如表5所示)。在中心城市人口磁吸作用下,外围城市的人口和经济出现显著差异,造成都市圈整体人口经济发展处于不均衡状态。

(二)“中心”优质公共服务集聚效应过强

党的二十大报告指出,推动以人为核心的新型城镇化。人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,决定了我国公共服务在发展过程中的空间差异性和需求多样性,同时也导致公共服务在基层分配时的空间配置失衡[33]。例如,快速老龄化使得养老助老设施、医疗康养服务的需求不断增加,而高学历人口大量集聚则对住房交通、文娱服务提出了更高的要求。然而,在当前的都市圈发展过程中,公共服务的供给与需求在空间格局上依然存在不匹配现象,中心城市与外围城市公共服务供给能力存在较大的落差,高品质公共服务差异最明显。

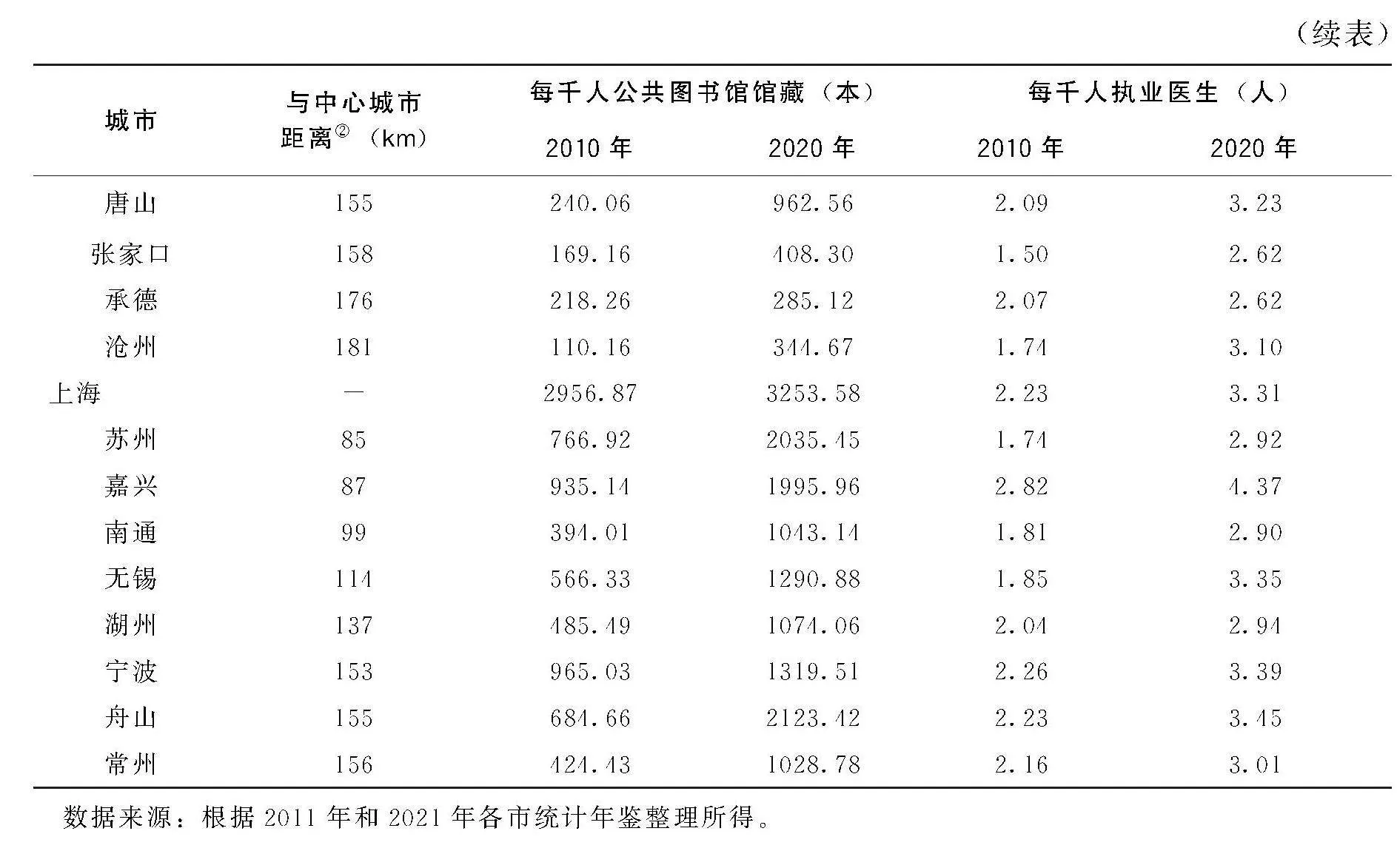

北京作为国家重要的中心城市,地理位置优越且交通便利,拥有更好的教育、医疗、文化等公共资源,对非京津冀地区和京津冀内部人口均具有较强的吸引力[34],上海也同样存在这一现象。以文化类公共资源和医疗类公共资源为例,2010至2020年,首都都市圈和上海都市圈内各城市的公共服务资源占有量均在上升,但内外格局均未发生较大变化,表明都市圈的公共服务资源布局及空间配置相对较为稳定。从公共资源的空间格局来看,中心城市的公共服务资源比较丰富,尤其是文化类公共资源。2020年北京市每千人公共图书馆馆藏达3307本,上海市相应指标达3253本,均远高于同期都市圈内其他城市(如表6所示)。

(三)“中心-外围”职住分离压力未减

从职住分离情况来看,2010至2020年,北京市中心城区常住人口减少了72.8万人,周边城区常住人口增加了300.9万人。同样地,上海市中心城区常住人口所占比重减少3.4%,郊区常住人口所占比重增加2.5%。虽然人口有向城市外围流动的趋势,但由于较多岗位仍主要集中于中心城区,造成职住分离现象没有得到明显好转,通勤压力依然明显。《2023年度中国主要城市通勤监测报告》显示,2020至2022年,通勤距离5公里以内的“幸福通勤”比重持续下降,城市职住分离水平持续增加,超大城市职住分离度平均为4.4公里,而北京市已达6.8公里,上海市也由3.8公里增加至4.2公里。此外,北京、上海和重庆25岁以下职场新人群体通勤距离超过10公里,而北京27%的新青年需要承受单程超过1小时的极端通勤。

四、圈层建设视角下人口分布优化的路径机制与国际经验

与现代化都市圈的标准和目标相比,当前我国都市圈人口分布依然存在较大的优化空间。优化都市圈人口分布是一个复杂而重要的任务,同时也是一项系统而长期的工程,事关都市圈人口高质量发展,事关现代化都市圈建设的成效,既需要从理论层面梳理都市圈人口分布的路径机制,在把握都市圈发展规律的基础上明确政策重点和抓手,也需要从实践层面借鉴参考国际都市圈优化人口分布的具体经验,为推动我国都市圈人口合理分布提供具体措施。

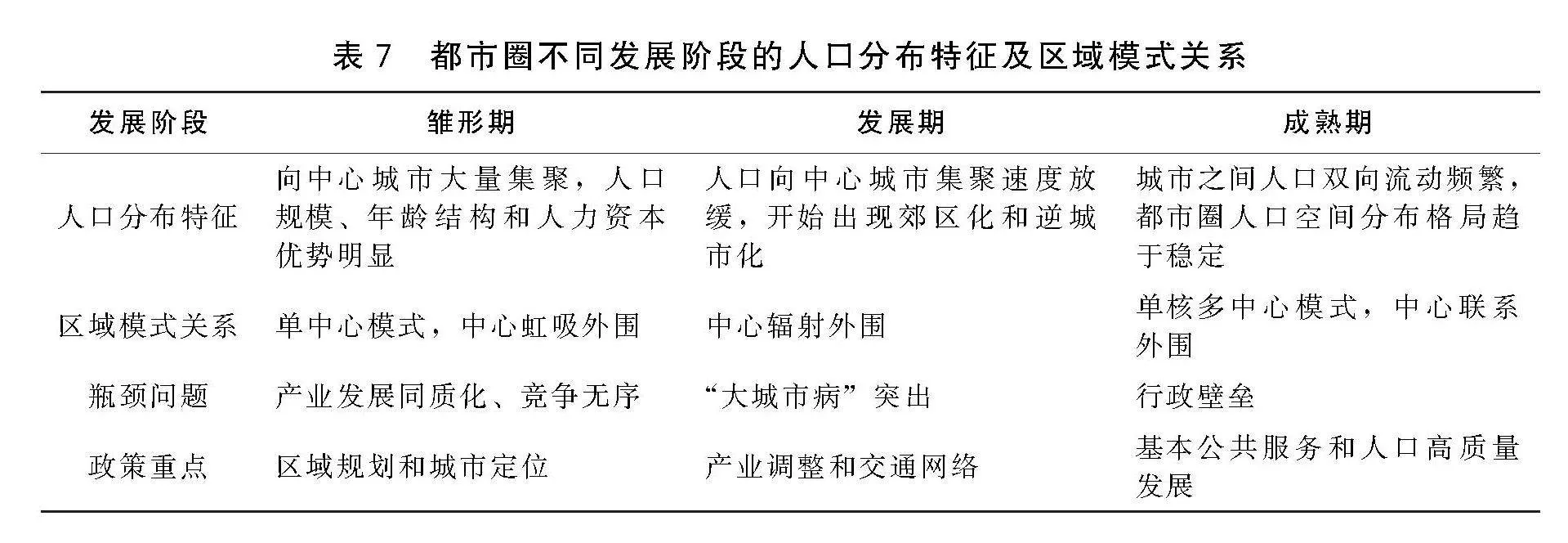

(一)集聚与扩散:都市圈人口分布优化的路径机制分析

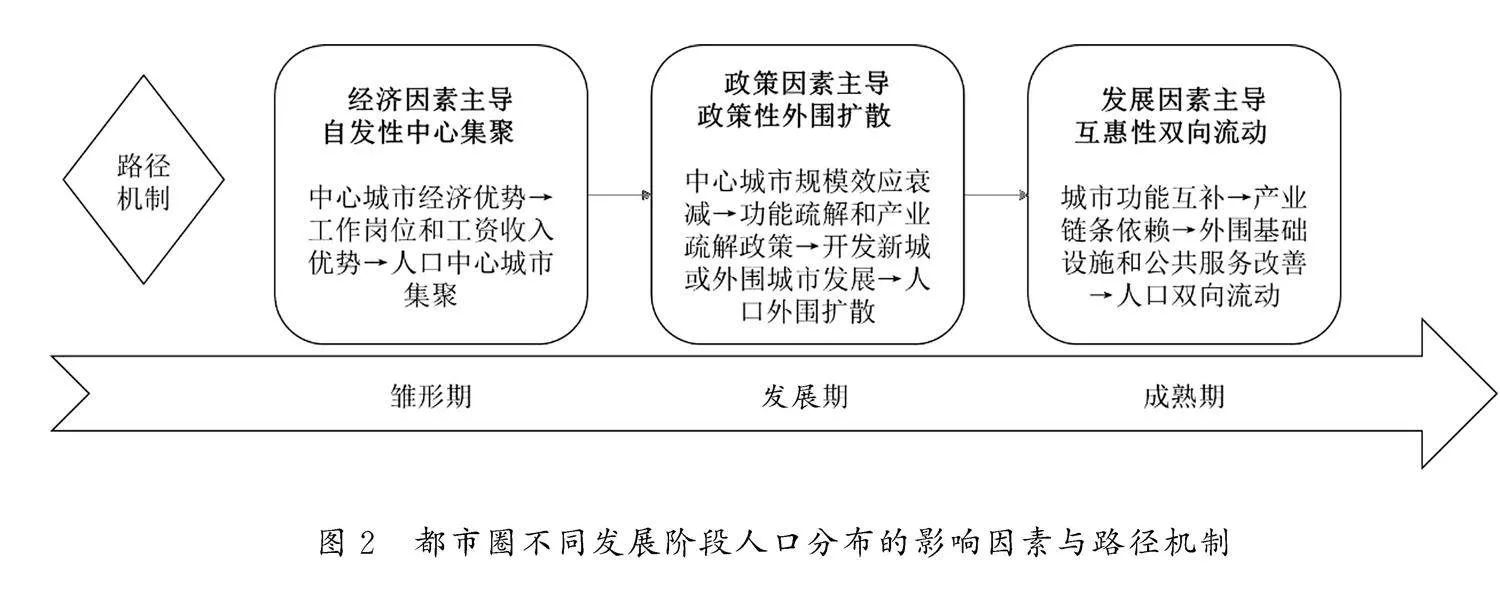

按照都市圈发展阶段理论,依据都市圈空间组织模式和规律特征,都市圈的发展可以划分为雏形期、成长期、成熟期三个不同阶段[35]。都市圈人口分布格局的形成与发展阶段密切相关,不同阶段呈现出的人口分布特征和区域模式关系存在明显差异,也使得人口分布优化过程中需要关注和解决的瓶颈问题和政策重点有所不同[36][37](如表7所示)。

当都市圈处于雏形期,由于经济产业优势或政策导向作用,中心城市逐步形成并在区域发展中占据主导地位,外围地区的生产要素快速向中心城市集聚,都市圈单中心空间模式初步形成。在虹吸效应的作用下,外围人口大量自发向中心城市集聚,形成了中心城市的人口规模优势、年龄结构优势和人力资本优势,然而由于缺乏统一的政策规划和协调机制,城市之间的经济联系并不紧密,外围城市的无序竞争和发展同质化现象较为严重。

当都市圈进入发展期,中心城市的核心地位得到外围周边城市的认同,并且逐步发挥辐射引领作用,区域节点城市或次级中心形成并得到有效发展,都市圈由单中心模式向单核267642f21859313c762d55d781fa7051多节点的网络化空间模式转变。由于中心城市的“大城市病”和较高的生活成本,人口向中心城市集聚的速度趋缓,甚至出现向周边郊区城镇扩散的“逆城市化”现象,人口集聚的郊区化导向明显,职住分离问题在这一阶段十分突出。

当都市圈达到成熟期,区域的城镇建设和经济发展处于较高水平,不同城市的功能定位清晰明确,节点城市或次级中心全面发展,城市之间经济互补性提升,联合多于竞争,都市圈空间均衡发展格局形成,整体的吸引力和竞争力不断增强。随着城市交通圈、都市生活圈和产业协作圈的高质量发展,人口“中心-外围”之间的双向流动日益频繁,人口分布格局在整体上趋于稳定。

人口空间分布格局是人口流动迁移的最终表现形式,但在都市圈的不同发展阶段,影响人口流动迁移的路径机制存在一定的差异,依次呈现出自发性中心集聚、政策性外围扩散和互惠性双向流动的典型特征。基于人口迁移流动的相关理论,从宏观区域层面和微观个体层面深入分析都市圈不同发展阶段人口流动迁移的路径机制。

自发性中心集聚:在都市圈雏形期,宏观层面上,中心城市的核心地位优势明显,一方面经济快速发展提供大量工作岗位,另一方面工资收入水平普遍高于周边城市和农村地区,因此成为吸引人口流入迁入的“磁极”。而在个体层面,对于周边城市和农村地区的青中年劳动力而言,流入迁入中心城市的经济收益明显高于流动迁移成本,尽管同时可能存在社会融入、个人地位等非经济因素的影响,但在总体上经济因素在个体的流动迁移决策中占主导地位。

政策性外围扩散:在都市圈发展期,宏观层面上,中心城市的吸引力依旧强劲,但要素成本不断提高,人口聚集的正外部性不断衰减,为缓解“大城市病”等问题,中心城市的部分功能转移疏解到节点城市或次级中心,政策引导人口向外围扩散。在个体层面,随着住房成本、交通成本的不断增加,中心城市的经济收益逐渐降低,在累积的非经济因素的成本黏性(例如人际关系、社会地位、基本公共服务等)下,中心城市原有迁入人口的自发外迁意愿可能并不强烈,但新迁移个体则会在衡量流动迁移的成本收益时增加更多非经济因素的考虑。

互惠性双向流动:在都市圈成熟期,宏观层面上,中心城市和外围城市的经济协同性不断提升,发展差异化和互补性推动城市之间比较优势的增强,工资收入水平与消费水平的城际差异稳定在合理区间,都市圈交通网络的完善使得人口流动迁移的成本更低。在个体层面,经济因素在人口流动迁移决策中的重要性进一步下降,同时随着家庭式流动迁移的增加,人们更加注重教育机会、医疗条件、生态环境等影响个人发展和生活质量的条件因素。

(二)政策与措施:都市圈人口分布优化的国际经验借鉴

从20世纪后半叶开始,都市圈在美国、日本、英国等一些发达国家逐步形成并走向成熟,纽约都市圈、东京都市圈和伦敦都市圈目前已经成长为国际知名都市圈。在国际都市圈发展过程中,既有中心城市盲目扩张带来的大城市病等失误教训,也有政策引导都市圈有序建设的可借鉴范例,这些经验教训凸显出都市圈圈层建设的部分基本特征,同时也为我国都市圈人口分布优化提供了正反两方面的参考借鉴[38][39][40][41][42][43][44]。总的来看,国际都市圈人口分布优化的政策措施主要体现在功能互补、交通串联、生活保障等三个方面。

1.以功能布局为主导,带动就业人口联动调整

应对都市圈经济发展不均衡的挑战,要坚持以功能布局为主导,带动就业人口联动调整。第一,加快新城建设,通过城市功能转移带动人口集聚。以伦敦都市圈为例,为了缓解内城人口快速增加对城市的压力,从20世纪40年代开始,英国政府展开了新城运动,在伦敦外围35公里至80公里范围内先后构建了多座新城,通过放射线状空间布局以及产业布局,最大限度地减少了人口的长距离通勤。韩国政府主导将果川作为承载国家政府行政职能的新城,并将部分行政机构迁往京畿道,从而带动部分公务人员向首尔外围地区迁移,促进了首尔都市圈人口的合理分布。

第二,合理规划区域间产业分工,通过产业转移带动中心城区人口空间优化。例如,伦敦都市圈于1969年完善《大伦敦规划》后,政府部门外迁带动劳动力向外流动,缓解了中心城区人口过度集聚的问题。东京都市圈以产城融合思路规划布局新城,将东京都的工业、教育、研究、运输等向周边新城疏解,带动产业人口向周边新城迁移。

第三,延伸产业链布局,加强各区域经济联系。国际上都市圈产业布局以“多核心”规划为主,如东京都市圈的金融机构几乎都汇集在东京的内层,其他产业逐步向外布局,各城市政府根据自身便利的交通或地理优势,发展特色产业,进行互补型合作。纽约都市圈发展呈现出典型的圆形结构,中心城市纽约为都市圈内其他城市的发展提供了资金保障和金融服务,圈内其他城市根据自身的历史基础和实际特点,与纽约实现产业错位发展,形成多核心的都市圈格局[45]。

2.以社会服务为抓手,促进人口合理分布

为应对都市圈内外公共服务落差大的挑战,应以社会服务为抓手,促进人口合理分布。第一,以人为本,实现公共服务设施的优化供给。与城市“生活圈”建设相结合,能够更好地实现圈层内部公共服务配置优化。东京都市圈基于社会深度老龄化现状,通过与医疗护理机构结合就近设置养老设施、布局高度可达的城市公园与开放空间等措施,建设了职住平衡和适应老龄化的生活圈。

第二,以政府为主导,提升外围圈层公共服务整体水平。中心城市所出现的人口困境根本原因在于城市功能超载。将公共服务资源由内向外有序转移有助于功能疏解,从而促进大都市圈的均衡可持续发展[46]。例如,作为伦敦都市圈外围城市的北安普敦,通过建设博物馆、图书馆、体育馆、剧院等设施,逐步发展成为区域的购物休闲中心和文化活动中心,成为人口主要聚集区之一。

第三,以市场为基础,提升都市圈社会服务供给效率。政府政策应尽可能地倾向利用非政府机构来解决协调问题,政府推动民间部门发挥协调作用从而促进经济增长,同时政府推动民间部门提供社会服务也能促进社会事业的发展[47]。以巴黎都市圈为例,“15分钟巴黎”战略构想出一种短距离、多中心的城市体系,社区居民在15分钟的范围内就业和生活,实现生活品质的提升。这一构想的实现不仅需要挖掘公共空间的潜能,而且需要市场在养老托育、休闲娱乐等方面提高精准度和均等化,从而形成人口合理分布的稳定格局。

3.以轨道交通为依托,畅通人口双向流动

为应对当前都市圈建设中面临的人口通勤压力问题,应以轨道交通为依托,畅通人口双向流动。第一,打造环状、放射形的交通线网格局。1小时通勤圈是决定都市圈范围的关键,各大都市圈的铁路线布局均体现了“如何从边缘地区快速到达中心城市”这一基本思路。例如,伦敦市郊铁路线网密度高、分布均匀,形成多条放射走廊,连接了几乎所有主要市镇;东京都市圈的轨道交通布局形态为环线加放射线,两条主要环线有机衔接地铁及市郊铁路, 市郊铁路从环线上向外呈放射状分布。

第二,实施便捷高效、共线多元的交通运营。以轨道交通发达的东京都市圈为例,多种轨道交通互联互通,同台换乘、便捷高效,换乘车站占比高。伦敦都市圈的市郊铁路同样采用多点换乘形式,将市郊线引入城市中心区,并与多条城市轨道交通实现换乘,形成两个及以上的换乘点,为乘客提供多种选择,同时也增大轨道交通线路的覆盖范围和可达性。在运营方面,东京都市圈利用快慢共线和快慢同向不共线的方式增大客流运输量,中央快速线采用了在郊区分支的运营方式,根据需求设置每条分支的发车频率。再如,在巴黎都市圈内,巴黎公交公司和法国国营铁路公司共同运营一条交通线,该交通线与铁路郊线及货运列车共线运营。

第三,推动以城市可持续发展为目标的市郊铁路建设。围绕市郊铁路站点打造区域节点和城市“微中心”,促进城市功能向市郊铁路车站聚集,从而推动人口向市郊铁路沿线分布。以伦敦都市圈为例,在伦敦、伯明翰等大都市,通过市郊车站与公交系统的良好衔接,实现了郊区新城与中心城之间快速、高效的联系。车站周边完善的商业、公共服务设施、公共空间、公交站点相互融合,创造了新的就业机会,进一步促进郊区新城发展并优化人口分布。

五、推动都市圈圈层建设与人口协同发展的启示

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,要培育发展一批同城化程度高的现代化都市圈。党的二十届三中全会再次强调,建立都市圈同城化发展体制机制。这一战略目标的提出,既是对我国新型城镇化进程的新要求,也是对都市圈人口分布优化和高质量发展的重要指引。中国式现代化的本质是人的现代化,是以人的全面发展和全体人民共同富裕为目标,人口作为城市发展的核心要素,现代化都市圈的发展必须以满足人的需求为出发点和落脚点。

基于对当前都市圈人口分布特征及挑战的梳理和分析,本研究认为,要以人为核心促进人口分布结构优化,建设职住平衡、交通便利、产城融合、生态宜居的新型现代化都市圈。具体而言,需要从以下四个方面入手:

第一,形成“科学规范、定位明确、统筹兼顾”的城市规划图。在传统经济增长模式下,我国城市发展可能存在盲目推进、各自为战甚至以邻为壑的现象,这与现代化都市圈的建设理念相悖,不利于形成发展合力,需要进一步加强规划引领、协调城市分工、平衡利益关系。一方面,加强对都市圈发展阶段的判断,准确把握规划范围内人口经济社会发展的现状,明确都市圈发展的阶段目标、瓶颈问题和政策重点,从而形成都市圈发展和人口分布的合理预期,避免出现过大过快过虚的规划。另一方面,都市圈规划应该跨区划从更高行政区划层级进行制定并纳入行政管理体制[48],明确推动都市圈建设的主体责任,围绕项目合作实施探索设置实体化办公机构,推动各级政府部门之间的沟通协商,完善项目激励约束机制,以项目为抓手带动人口流动和分布。

第二,培育“分工合理、衔接紧密、高效协同”的产业协作圈。都市圈建设需要加强各区域经济联系和重构产业布局,既扩大就业机会,又促进产业链各环节的互惠合作。首先,就业人口流入产业圈层,为企业提供了更广泛的劳动力选择,满足企业生产和服务的需求,推动产业的发展和升级。人才的集聚也会吸引更多的优质资源和创新要素,形成产业转型的良性驱动力。其次,产业链的延伸和完善将形成区域性的产业集群,使都市圈内不同地区和不同行业之间形成紧密的联系和合作,创造更多就业机会。最后,当前产城融合理念要求产业与城市功能融合、空间整合,在都市圈建设中通过优化城市空间布局,完善基础设施和公共服务设施,不仅能够提升城市职住平衡水平,还能够推动资源共享和优势互补,促进区域间协同发展。

第三,打造“节点融合、辐射有力、便捷高效”的城市交通圈。首先,都市圈核心圈层汇集了城市众多的核心职能,通过构建方便快捷的通勤网络,让人口跨区、跨市通勤更加高效,能够缓解中心城区的人口压力。引导人口向轨道交通沿线地区集聚,可以促进城市空间结构的优化和人口分布的均衡。其次,在轨道交通沿线布局公共服务、以车站站点为中心开发周边郊区新城是推进人口合理分布的有效手段之一。例如,在TOD(Transit-Oriented Development)模式下,以轨道交通站点为中心,进行高密度、混合功能的城市规划,将居住、工作、购物、娱乐等功能集中在站点周边,提高各个功能区的可达性,可以减少居民的出行距离和时间。最后,高效的交通网络是实现都市圈协调可持续发展的关键支撑。通过轨道交通连接产业园区、商业中心等,促进产业和城市的融合发展,使人才和资源的流动带动产业转型升级。

第四,构建“以人为本、政府主导、市场补充”的都市生活圈。合理布局公共服务资源是优化都市圈人口分布的重要保障,公共服务资源的布局直接影响到人口的生活质量和圈层的吸引力,公共服务资源不均则使人口更偏好向都市圈中心圈层集中。在人口特征方面,老龄化是今后几十年主导公共服务需求变化的重要力量,老龄化群体对医院和养老院的健康和照料服务的需要会与日俱增,要在此基础上对公共服务进行精准配置。在人口需求方面,在都市圈边缘地区,根据人文、自然景观的特点和居民的生活需求,打造生态宜居的都市圈圈层。在人口分布方面,将核心区的教育医疗等适度外迁,让优质公共服务资源辐射面积更广,不仅顺应公共服务均等化的要求,也可以促进人口流动,不再过度集中于中心城区。

注释:

①北京市和天津市同属我国首都都市圈范围,因此最终选取的主要都市圈为八个。

②与中心城市距离指都市圈中心城市的市中心到该市市中心的大致距离。

参考文献:

[1][43]张强.全球五大都市圈的特点、做法及经验[J]. 城市观察, 2009 (1): 26-40.

[2][4]赵弘.高质量建设中国式现代化都市圈[J]. 中国经济报告, 2022 (6): 39-42.

[3]肖金成.都市圈与城市群的形成机理[J]. 今日国土, 2022 (12): 13-16.

[5]周浩,刘平. 中国人口老龄化对劳动力供给和劳动生产率的影响研究[J]. 理论学刊, 2016(3): 106-110.

[6]李建民. 中国的人口新常态与经济新常态[J]. 人口研究, 2015(1): 3-13.

[7]蔡昉. 如何开启第二次人口红利?[J]. 国际经济评论, 2020(2): 9-24, 4.

[8][10]封志明,杨玲,杨艳昭,等. 京津冀都市圈人口集疏过程与空间格局分析[J]. 地球信息科学学报, 2013(1): 11-18.

[9]陆杰华,谷俞辰.中国人口红利本土化研究的反思与展望——兼论人口红利研究的核心议题[J].北京行政学院学报,2023(4):1-13.

[11]贾佳,张文明. 城市圈层结构的“郊区化”与“回归都心”研究——以东京为例[J]. 上海城市管理, 2020(2): 38-45.

[12]战雪. 世界级城市人口变迁:过去的纽约和未来的北京[J]. 中国房地产, 2017 (23): 76-79.

[13]陆伟芳. 20世纪以来伦敦的人口、移民与空间变动[J]. 世界历史评论, 2020, 7(1): 67-79, 231.

[14][23]孙铁山,李国平,卢明华.京津冀都市圈人口集聚与扩散及其影响因素——基于区域密度函数的实证研究[J]. 地理学报, 2009(8): 956-966.

[15][24]王垚,朱美琳,孟晓东,等. 苏锡常都市圈人口要素流动特征与空间治理策略[J]. 规划师, 2022(6): 27-33.

[16]陈佳鹏,黄匡时. 特大城市的人口调控:东京经验及其启发[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(8): 57-62.

[17]饶烨,宋金平,于伟. 北京都市区人口增长的空间规律与机理[J]. 地理研究, 2015(1): 149-156.

[18][40]陈红艳,骆华松,宋金平. 东京都市圈人口变迁与产业重构特征研究[J]. 地理科学进展, 2020(9): 1498-1511.

[19]王新涛.中心城市引领都市圈高质量发展的内在机理和推进路径研究[J]. 黄河科技学院学报, 2023(7): 59-62.

[20][25]王彦君,罗振洲.人口集聚效应与省会都市圈建设的分析研究——以河北省为例[J]. 社会科学论坛, 2023(5): 156-164.

[21]柯敏,徐博文.浙江省域都市圈人口经济圈层集聚规律及应对策略[J]. 中国工程咨询, 2022 (8): 71-77.

[22]高位,涂伟,李明晓,等. 基于影响因子动态更新的都市圈国土-人口协同模拟[J]. 地球信息科学学报, 2022(8): 1502-1511.

[26]刘洁,苏杨.从人口普查数据对比看首都都市圈人口合理分布的壁垒[J]. 中国经济报告, 2022 (4): 65-77.

[27]樊正德,易成栋,吕雪征,等. 都市圈人口分布的时空演化特征及驱动因子——基于首都、上海和广州三大都市圈的实证分析[J]. 城市发展研究, 2023(9): 97-105.

[28]李智轩,甄峰,席广亮,等. 流动性视域下的都市圈空间格局——以南京都市圈为例[J]. 城市发展研究, 2023(5): 18-22.

[29]任远.人口迁移流动与城镇化发展战略任务[J].北京行政学院学报,2024(1):107-117.

[30]赵弘.以现代化都市圈建设推动京津冀城市群高质量发展[J]. 城市问题, 2022 (12): 9-12, 54.

[31]张学良,林永然.都市圈建设:新时代区域协调发展的战略选择[J]. 改革, 2019 (2): 46-55.

[32]雷玉桃,叶颖,张萱.中国新型城镇化进程中的都市圈经济辐射模式研究——基于珠三角城市群的实证分析[J]. 经济问题探索, 2023 (9): 80-93.

[33]王佃利,徐静冉.公共服务可及性何以激活基层治理效能?[J].北京行政学院学报,2023(6):48-56.

[34]尹德挺,赵政,史毅.有序的非平衡:京津冀城市群人口系统自组织协同的演化过程——基于历次人口普查数据的分析[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2023(6):38-50.

[35]董晓峰,史育龙,张志强,等. 都市圈理论发展研究[J]. 地球科学进展, 2005 (10): 1067-1074.

[36][48]龙茂乾,扈茗,卢庆强. 我国都市圈政策导向及建设着力点[J]. 宏观经济管理, 2023 (12): 52-57;64.

[37]刘云中,刘嘉杰. 从人口特征看中国都市圈的发展态势[J]. 区域经济评论, 2023 (6): 20-26.

[38]张良,吕斌. 日本首都圈规划的主要进程及其历史经验[J]. 城市发展研究, 2009, 16(12): 5-11.

[39]钱蕾,郭然. 多圈层视角下北京市轨道交通发展策略研究——基于与东京都市圈的对比分析[J]. 现代城市轨道交通, 2024 (1): 17-24.

[41]李沛霖. 伦敦都市圈生活功能建设经验及对我国都市圈发展的启示[J]. 中国经贸导刊, 2021 (21): 59-62.

[42]赵峥,王炳文. 迈向“治理联盟”:全球大都市圈空间治理的经验与启示[J]. 中国发展观察, 2020 (Z6): 114-117.

[44]凌小静. 四大世界级都市圈交通出行特征分析[J]. 交通与运输, 2018(6): 13-15.

[45]王新军,张宪尧. 基于国际经验的我国都市圈产业合作研究[J]. 商业经济研究, 2021(12): 176-179.

[46]李国平,席强敏. 京津冀协同发展下北京人口有序疏解的对策研究[J]. 人口与发展, 2015(2): 28-33.

[47]韩丽荣,盛金,高瑜彬. 日本政府购买公共服务制度评析[J]. 现代日本经济, 2013(2): 15-21.

Exploring the Characteristics of Population Distribution and the

Path of Circle Construction in China’s Metropolitan Area

Yin Deting / Cao Hongyu / Wang Xiaoxi

Abstract:An in-depth study of the population distribution characteristics and an analysis of the key issues in the development process from the perspective of population distribution will help to grasp the laws of population development in metropolitan areas and promote the coordinated development of population and economy and society. Through the comparative analysis of the population data of several important metropolitan areas, it is found that China’s metropolitan areas show the characteristics of “more rapid population growth, more prominent aging, more powerful attraction of population to the pioneer cities, more significant head effect of population concentration, and more obvious population concentration in the tertiary industry”. Meanwhile, there are also challenges such as the lack of population and economic synergy in the “periphery”, the excessive agglomeration effect of high-quality public services in the “center”, and the pressure on the “center-periphery” separation of jobs and housing has not abated, etc . By analyzing and summarizing the mechanism and the experience of optimizing population distribution in metropolitan areas, it is proposed to optimize the population distribution pattern in four aspects, namely, implementing scientific integrated planning, accelerating industrial transformation and upgrading, promoting rail transportation construction and adjusting the layout of public services, by optimizing the metropolitan area plan and shaping the industrial collaboration, urban transportation and metropolitan living circles.

Keywords:Metropolitan Area; Population Distribution; Circle Building; Public Services; Industrial Upgrading

(责任编辑 王 玉)