基层选择性应付民众诉求的发生机理及其治理策略

2024-10-10辛方坤

摘 要:基层是观察中国治理实践、理解中国行政体制的重要窗口。特别是在“人民至上”的新时代,基层是实现“民有所呼,我有所应”的基础环节。已有研究多关注基层工作者在政策执行过程中的应付行为,鲜有其“问题解决者”角色的相关研究。依据政治系统理论,并结合研究事实的发展过程,可以从联系阶段的程序依赖、转换阶段的策略空转、输出阶段的避责建议三个方面,对基层工作者的选择性应付进行类型化分析。研究发现,复合交织的立体化系统环境、复杂性转向的情境化诉求与诉求转换处理的系统限制性三重因素相互叠加,共同影响并导致了选择性应付行为的发生。要解决这一问题需优化基层工作的系统环境、探索建立解决民众诉求的分级分类管理体系、建立职业能力培养的长效发展机制。

关键词:基层工作者;选择性应付;民众诉求;治理策略

本文系国家社科基金一般项目“城管执法力量下沉的权利衍射风险与整体性化解对策研究”(21BZZ063)的阶段性成果。

收稿日期:2024-05-21

作者简介:辛方坤 男(1984— )上海政法学院政府管理学院教授 硕士生导师

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)05-004-(12)

长期以来,政府回应是中国公共行政学界讨论的核心问题之一。经过多年的服务型政府建设,以热线、网络为媒介的民众诉求反映平台成为弥合民众期望与政府行为落差的重要载体。虽然政府回应较难量化,但这并不妨碍其成为衡量国家治理质量的关键指标[1]。“民有所呼,我有所应”已成为新时代基层治理落实“人民至上”理念的直观呈现。丰富多元的诉求渠道,如网络平台、12345热线、信访等,在提升民众权利主张空间的同时,也加大了基层的应对负担。一方面,尽管各级治理主体都参与了“接诉即办”工作,但是街道、乡镇和社区等仍然是承担最多治理任务的机构[2]。另一方面,基层解决民众诉求的能力及条件有限,诸多诉求往往只能由基层工作者选择性应付。回应是一个由多主体发起包含多个阶段的互动行为,回应诉求不仅包含着倾听,解决问题应是其更高的价值追求。基层是民众诉求解决的最前线,不仅关乎民众对政府好坏的直接评价,更关系着社会秩序的维系和社会活力的张扬。2024年3月28日,《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》明确要求“防止为居民群众办事敷衍了事、推诿扯皮”。

虽然北京“接诉即办”、上海“一网通办”、深圳“民意速办”等民众诉求回应的典型经验不断涌现,但放眼全国,在宏观政策要求与基层落实之间仍存在诉求回应的效能级差。宏观层面,中央政府出台了诸多关于提升民众诉求回应效能的政策性文件,如《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》(国办发〔2020〕53号)、《国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》(国办发〔2023〕29号)。微观层面,困扰基层民众急难愁盼的诸多“关键小事”仍未得到有效解决,诚如国办发〔2023〕29号文所指出的,政务服务从“能办”向“好办”转变仍然面临一系列问题[3]。第三方评估机构发布的《2022年348个城市热线运行质量监测报告》显示,政务热线端民众诉求的有效解决率为63.95%,互联网渠道诉求的有效解决率仅为34.75%[4]。综合来看,民众诉求的有效解决率仍然存在很大的提升空间。有研究已经指出,民众诉求工单的承办部门不得不想方设法回应城市政务热线的满意度问责压力,在提升服务质量的同时也催生了部门策略性回应行为,这在各地政务热线实践过程中屡见不鲜[5]。遗憾的是,已有研究对基层承办部门的策略性回应行为分析还不够深入、全面。

从接受诉求最多的12345热线处理流程上看,办理、答复等主要环节均有赖于直面群众的基层工作者,全国各地民众诉求被应付式处理的案例亦不断见诸报端。本文认为选择性应付是指基层工作者在解决民众诉求过程中,鉴于内外部多种条件的限制而有选择地采取策略性应对处理的手段或方式,其核心目标不一定是追求解决民众诉求的实效,更多的是为了应对来自科层组织与自身的各种压力。选择性应付是一个涉及行政责任、问题属性与治理能力等多元因素的权宜行为。中共中央、国务院2021年4月发布的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》明确提出“加强基层政权Jacg35afkuWmpqqNmiCBhTOfR7lIuOgqLOC/XE+BnMg=治理能力建设”,要求“乡镇(街道)增强为民服务能力”。本文基于田野观察并采用结构化研究方法,试图为基层选择性应付民众诉求的行为进行画像,并回答以下问题:哪些因素影响了基层工作者的行为选择?这些行为发生的机理是什么?该如何规避?

一、文献综述与分析框架

(一)文献综述:民众诉求回应的基层视角

西方学术界将“在其日常工作中与公众直接打交道、且在工作中拥有自由裁量权的公共服务人员”概念化为“街头官僚”[6]。如社区工作者、警察、教师和基层法官等都属于这个概念的范畴。在中国的治理场景中,董伟玮和李靖认为,凡是享有自由裁量权并与民众直接打交道的工作人员都是街头官僚[7]。韩志明认为,“街头”并非指直观的场所,而是一个空间隐喻,“街头”类似于“一线”“窗口”“基层”等空间[8]。在本文的语境中,基层是指负责解决民众诉求任务的一线工作者,他们虽然不能直接决定民众诉求的解决与否,其行为却会对诉求处理结果产生显著影响。梳理各地发布的市民服务热线办理流程可以发现,对于不能即时答复的诉求,上级政府一般按照“职权法定、属地管理、分级负责”的原则派单至下级承办单位。因此,结合诉求问题的差异与我国条块关系的实际,本文所研究的基层工作者可以分为三类:一是以基层政府部门、村(居)民委员会为主体的社区管理者;二是城管、公安、市场监管等一线执法人员;三是直接处理咨询类诉求的窗口服务者①。

学术界将自由裁量行为概念化为“应付”(coping):“与民众互动时的一种行为,以掌控、容忍和减少每天需要面对的内外部要求与冲突。”[9]这些研究塑造了一线工作者“既强大又无助”的形象[10]。对民众而言,基层工作者代表着政府,有解决问题的权力,谓之“强大”;对基层工作者而言,他们处于科层体系的末端,需要持续面对多方压力,所以“无助”。在中国的语境中,“应付”是形式主义的表现之一,有研究将其概括为“采取弄虚作假、搞形式主义乃至欺骗的办法应付上级派发的各种工作压力的现象”[11]。不少研究者将应付归结为行政伦理问题,其核心在于责任性的缺失[12];也有研究认为是受压力型体制的影响,应强化公共事务的分级治理[13]。诚然,学术界有一些关于基层形式主义的类型划分,但多是从基层组织整体层面进行研究,基层工作者在解决问题过程中的实践行为研究还很少见,特别是作为个体的应付表现形式画像仍不够清晰,由此导致相关机理分析的不足。因涉及的基层工作者群体差异、公共问题形态各异、面向对象禀赋不同,应付行为本身就属于复杂问题的范畴,所以需要构建一个整合性的分析框架来呈现基层工作者行为背后的复杂逻辑。

作为连接政府与社会、国家与民众的重要接点,基层工作者兼具“国家代理人”和“民众代理人”双重角色[14]。实践工作中,基层工作者处于民众诉求回应的最前沿,直接关系着政府回应质量。已有关于政府回应研究通常被界定为“回应与否”,较少关注回应质量[15]。虽然回应质量是一个涉及效率、方式、满意度等多因素的综合指标,但其底层逻辑是“回应行为是否实质性地解决了百姓的诉求问题”。“民有所呼,我有所应”,一直是我国服务型政府建设的题中之义。市民热线、接诉即办、信访等研究所关注的多是回应与否的问题,“我国在加强网络问政制度化的同时形成了多样化回应制度,发挥着提升政府能力和调节国家社会关系的积极作用”[16],但诚如马克思在《哥达纲领批判》中所言:“一步实际行动比一打纲领更重要。”[17]事实上,戈夫曼(Erving Goffman)早就提出了“自我呈现”理论,来阐释个体在普通工作情景中如何通过“表演”的形式来说服公众[18]。基层工作者也会通过特定的策略来影响公众,使公众去接受相关的结果,由此产生了“责任陷阱”的问题[19]。

现有政府回应研究大多基于简单二分法,将政府回应划分为“回应”和“不回应”两种类型,并将“回应”默认为实质回应,导致难以对形式化回应行为做出合理解释[20]。此外,研究者倾向于从静态结构将不同层级政府组织视为统一整体,缺乏对诉求回应的复杂行政过程进行理论揭示,因此也鲜有从基层的视角来关注民众诉求的回应问题。事实上,作为与老百姓直接打交道的群体,基层工作者是民众诉求解决过程中特别重要的一环。已有研究倾向于认为他们在激励、压力与结构的视角下完成工作任务。实践中,解决问题是完成工作任务与获得民众认可之间的关键中间变量,完成任务不一定能实质性解决民众的诉求问题,解决问题驱动是政策分析研究方法论的一个关键要素。基于此,本文尝试建构分析框架,深入剖析基层工作者应付民众诉求的机理,以实现政府回应从“回应与否”到“解决问题”的跨越。

(二)分析框架:需求指向的系统模型

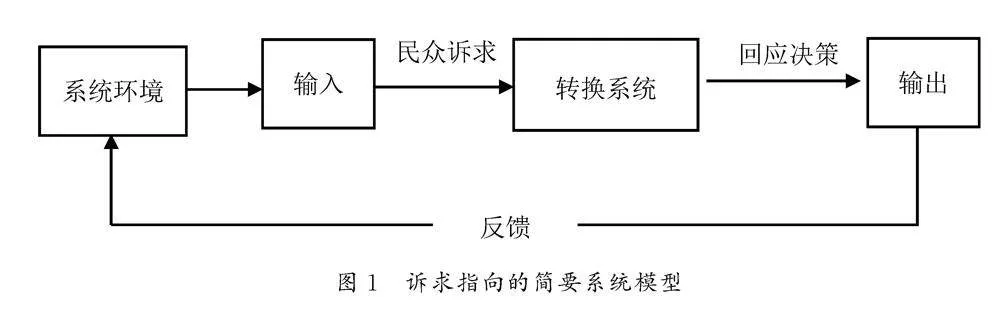

政治学经典理论认为,社会中的政治互动构成了特定的行为系统,从系统视角切入,可获得对政治生活原理的精准理解[21]。本文以戴维·伊斯顿(David Easton)的政治系统模型为基础,结合研究对象涉及的事实要素,构建文章的分析框架。政治系统的整体运作模式可描述为:输入为政治系统提供原料,系统对原料进行加工、转换,最终输出结果会表明系统能否有效地应对由需求激发的干扰状态。与一般的政治系统类似,作为政民互动的诉求回应系统也由四部分组成:一是环境,为系统运行提供必要的条件;二是输入端的需求指向,构成系统运行的刺激条件;三是诉求转换系统,内含了基层工作者对民众诉求的解码转化过程;四是输出端的诉求回应决策,代表系统的输出结果。根据此模型,本文关注的基层工作者回应民众诉求的过程可理解为:民众诉求通常以任务工单的形式流转至基层工作者,基层工作者在系统环境的影响下对诉求进行处理转化,输出决策结果。诉求处理的结果会影响民众对基层政府的治理能力感知,并反馈至系统的运行环境,如图1 所示。本文选择运用政治系统理论是基于以下考虑:(1)基层工作者回应民众诉求的过程与该模型非常吻合,可以在较大程度上解释所适用的经验行为;(2)通过该模型可以发现诉求回应系统中不同结构之间的差异与关联,能较好地解决研究的整体性问题,以在最一般的层次上了解实际治理场景中的决策行为方式。

图1 诉求指向的简要系统模型

二、基层选择性应付民众诉求的基本形态

人民政协网曾形象地描述有些民众诉求被应付的场景:“虽然表面上耐心听、详细问、认真记,但真到了解决、落实环节时,要么推诿扯皮、敷衍了事,要么强调困难、蒙混过关,即便是一些立马可办、并不费力的举手之劳,也要等一等、放一放,看看情况、走走程序,导致原本很快就能办结的一些事,最终也落了个‘没有下文’的结局。”[22]实际上,基层工作者作为解决民众诉求的直接行动者,因受制度环境、任务结构、心智模式等多种条件的约束,其行为往往复杂、多元。社会行为从来就不是单个利己主义者所追求的结果,它形塑于各种惯例和探索性的组织实践,且受到某些社会习俗、价值观和权力关系的制约[23]。本文通过梳理一些省市的政务热线运行情况通报、中央纪委国家监委网站关于12345热线办理中“不担当不作为乱作为假作为”的通报、新闻报道曝光的典型案例,结合笔者长期的实地调研,尝试为基层选择性应付民众诉求的行为画像。根据民众诉求的处理程序,并结合前述的系统模型,基层工作者的行动过程为:联系民众了解需求进入解码转换系统,即基层工作者对诉求事项的评估转化做出决策反应。据此,可以将该过程划分为联系诉求对象、诉求解码转换和输出决策结果三个阶段,每个阶段都有不同类型的选择性应付行为。

(一)联系阶段的程序依赖

学术界一直将标准化、明晰化、规范化的操作程序视为导致组织僵化的障碍,而且繁琐的规章制度和形式化的操作程序亦使技术手段凌驾于价值原则之上。在实践过程中,对程序规定的依赖成为基层工作者饰演风险逃避者和责任推卸者角色的最常见说辞,他们因具备韦伯所言的“官僚制人格”而成为“机械系统中的齿轮”。以标准化、程序式的输出方式来应付民众诉求是最常见的行为。一是不见面治理。在收到民众诉求的任务工单后,基层工作者先通过网络、电话等技术手段来了解情况本无可厚非,遗憾的是很多诉求亦停滞于此。已有研究指出,政务热线中的群众诉求数据包含大量诉求主体的情绪信息[24]。我们调研中也发现,民众很多诉求是情绪化的,若能妥善处理,让投诉者感受到被尊重,问题就很容易化解。“不见面治理”带来的空间距离会加剧基层工作者与服务对象之间的情感隔阂,无助于问题的有效解决。二是局限于程序。科层组织内部有明确的权限划分和依赖规则界定的工作范围,由此导致棘手问题的治理失灵。一些民众诉求往往具有棘手属性,需要多个部门协同处理。基层工作者处于科层组织的最低层,不仅缺乏解决问题的资源,更没有联动处置的召集权,所以也只能局限于做好职责范围内的工作。我们调研中的案例彰显了基层城管的无奈:

某镇城管对一起破坏承重墙案进行了执法并向法院申请了要求违法者恢复原状的强制执行。法院执行庭却以其他案件的工作量巨大为由,将此案件强制执行的工作委托给城管。该镇城管认为强制执行不属于他们的工作范畴,特别是承重墙的修复、评估鉴定等流程非常复杂,他们也没有施行强制执行的能力。关键是从案件处理流程而言,城管的执法工作在《行政处罚决定书》下达之后就结束了。最终该案件还是停留在罚款处罚、冻结房产交易的环节,民众投诉的安全隐患实际上并没有消除。

(二)转换阶段的策略空转

在转换处理的阶段,基层工作者面对服务对象的诉求问题,特别是一些疑难问题时,会采取策略性的方式,展现出忙碌的行为,表面热闹、实则无效。空转本是物理概念,用来描述系统“出工但不出力”的运转状态,近年来被政策研究者们应用于政策执行、干部减负等基层治理的研究领域,形象地展示基层“脱实向虚”的形式主义现象[25]。一是达标性解释。达标性解释是基层工作者通过限缩或扩张的方式对民众的诉求问题进行政策说明,以期望得到服务对象的理解,并获得满意性评价的行为方式。基层工作者通常会以政策问题、条件约束、权力有限等作为解释的依据,以策略性地诱使民众放弃或降低诉求。对民众而言,达标性解释并没有解决实际问题,反倒被认为是推脱责任的一种方式。二是说服式行动。具体是指基层工作者运用情理、关系、利益等非正式的手段对服务对象展开说服行动的策略。说服行动的运作逻辑呈现为“正式制度下的非正式运作”模式[26]。基层工作者通常是土生土长的本土社会成员,在体制与情境双重嵌入的基层治理环境中,运用一些非正式的手段确实能够巧妙地降低诉求预期,维持乡土社会的生活秩序。而基层民众在面对“人情”“法理”“微利”等多重诱压之下,往往不得不放弃自身的一些合理诉求。例如,上海民众对老城厢里的违章搭建问题投诉较多,若大范围地执法强拆会引发一定程度的社会矛盾或冲突,所以基层政府只能依靠与投诉人相熟识的社区工作者来开展说服行动,以维系现状。

(三)输出阶段的避责建议

经过前面两个阶段的接触,基层工作者通常会给出看起来较为合理的意见建议,以完成民众诉求的处理流程。虽然这些建议并不解决实际问题,但是依靠拥有的工作经验、信息优势、话语优势等,基层工作者通常会成功地将诉求问题推脱出自己的责任属地。一是调适性建议。调适性建议一般发生在部分民众不认同或反对基层政府某些决策的情况下,基层工作者运用多种方式来建议民众接受现状,目的是通过民众调低治理期望来匹配当前的治理环境。采取这种行为时,基层工作者无意解决民众的诉求问题,而是以拖延、分化、制造障碍等方式来不断消磨民众的诉求预期,直至其接受现状。我们调研中碰到了一个案例:

某街道的足球爱好者们一致反对街道将辖区内的公益足球场改造成收费网球场的决定。他们通过12345热线、网络投诉受理信箱等方式表达保留足球场的诉求。承办任务工单的街道党政办工作人员在回复足球爱好者时表示,这是街道办事处主任会议的决策结果,她会向上级反映,但作为办事人员她也无权决定,并建议他们先去别处的足球场地,后面事情有进展了,第一时间通知他们。

足球爱好者们踢足球的行为是紧迫的,在公益足球场关停的那段时间里他们寻找到了新的足球场地,并逐渐适应了新的环境,慢慢地也就淡化了对该场地的依赖,街道党建办工作人员的策略成功奏效。二是转嫁性建议。转嫁性建议主要涉及行政部门职责交叉领域的诉求问题。在处理这类诉求时,基层工作者会以“这事不归我们管”为由,建议民众找其他的相关部门来协调解决。在调研过程中,听到最多的是“这个问题需要向上级汇报一下”。通过这种方式,一方面拉长民众诉求的时间轴,无形之中使诉求慢慢降维;另一方面,将问题责任转嫁至上级,“上级怎么说,文件怎么写,我们怎么做。”不同于程序化、规范化的窗口服务,民众诉求解决过程并不是简单的复制执行,习惯于照章办事不仅无助于民众诉求的有效解决,更使基层工作者丧失了灵活变通的勇气和能力。三是诉讼性建议。当前,举国上下都在努力探索新时代“枫桥经验”,“紧紧依靠人民群众,把问题解决在基层、化解在萌芽状态”,努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。然而,在面对矛盾纠纷类的诉求问题时,一些基层工作者会以“清官难断家务事”为由,建议服务对象走法律途径解决问题。这种简eaabf454355415550eec4d9fe37e8922单粗暴的做法,不仅与新时代枫桥经验的要求相背离,无形中也增加了基层法院的工作量,而且更容易使矛盾纠纷发展到不可调和的阶段。因为从我们的观察来看,权威性的正式规则作用于民众的生活有时会呈现逆向化的结果。例如,如果纠纷中一方选择诉诸法律,芥蒂隔阂不仅不会轻易消解,反而会急剧压缩矛盾调和的空间。但从基层工作者的视角来看,民众选择了诉讼程序后,他们处理该事件的工作任务就“完成”了。

三、基层选择性应付民众诉求的发生机理

政治系统可以用很多种方法加以描述,在这里我们特别强调将其视为“把需求转换成输出的一系列互动作用”[27]。因此,对基层选择性应付民众诉求的类型化分析之后,需要厘清该行为的发生机理。接下来,本文将会对前述简要系统模型进行详细的分解,以丰满各要素之间的相互关联,总体上依然遵循系统环境、需求刺激、转换系统的分析框架。

(一)复合交织的立体化系统环境

系统环境是对系统产生影响的内外部各种要素的总和,总体上包括了政治、经济、社会、文化等多个方面。从基层环境来看,产生显著影响的有自上而下的压力型体制、社会层面的权威遵从心理与横向的多元社会交往。

1.自上而下的压力型体制

压力型体制是目前我国基层政府的基本结构,随着属地管理强化和条块分割加剧,基于上级目标的“任务—问责”机制依然是基层政府行动的重要动力[28]。处于行政末梢的基层也容易陷入责任属地、权力不属地的治理困局。基层工作者实际上面临着更加严峻的环境:不仅权力与责任高度不匹配,而且以问责为主的负向激励扭曲了政绩导向。虽然“政绩锦标赛理论”被众多研究者奉若珍宝,但其对基层工作者的适用极其有限。理论上,基层的中心工作应该是解决民众所面临的实际问题,但责任体制下“完成领导交办的任务”则变成其工作的驱动力。领导重视的工作会被不折不扣地完成,但领导的注意力有限,导致大部分民众诉求被应付,由此也不难理解民众表达诉求时出现的“闹大”现象。

2.社会民众的权威遵从心理

数千年的封建文化塑造了中国民众遵从权威的个人传统特性,在与政府的互动中,政府占据领导和主动地位,是民众逐渐习惯和依赖的权威[29]。从民众诉求的处理流程上看,无论是12345热线、网络信箱,还是信访,除政策咨询类的诉求外,绝大多数是被作为任务工单转至基层单位,所以基层工作者是民众诉求的实际解决者。作为一线工作人员,基层工作者非常熟悉基层的情况,被冠以“政策企业家”[30]的名号,是上级政府最倚重的组织力量。也正由于长期扎根于基层,分工的专业化使他们掌握了一套灵活应对自己分管领域诉求问题的策略应对方法,处置问题的规则、尺度、说辞等都会被构建起来。以这种遵从权威的普遍心理为基础,在与民众“面对面”的交流中,基层工作者以“表演”的方式将这套方法体系呈现出来,而且会越来越“专业”,民众往往也能接受诉求被应付处理。

3.横向的多元社会交往

中国社会是乡土性的熟人社会,特别是在基层单位,多元的社会关系交织在一起,使基层的社会环境更加复杂。梳理全国各地发布的《关于加强12345 市民服务热线工作方案》可以发现,每份文件中均有“加强对诉求办理工作中的不作为、慢作为、乱作为等问题依规处理”或类似表述。上级领导责问、检察建议书、纪委监委通报等都是基层常见的监督或问责手段。基层工作者的“避责行为属于正常的行为模式,其产生与科层制下的理性官僚人格密切相关”[31]。我们在调研中发现,基层工作者与监督者之间,一方面存在“编织理由博弈”现象,即基层工作者会通过编织自圆其说的理性解释方式来说服监督部门接受其做法或后果。其原因在于信息的模糊性:由于同一种信息或情况可能会有不同的解释,这种模糊性给基层工作者带来了解释和自圆其说的空间[32]。另一方面更重要,作为本土社会人,基层工作者与上级之间的社会互动常常发生在非正式场合,人情、往来等是策略应对监督的构成要素。正式的组织过程和非正式的社会过程相互影响、互为交织,共同促成了策略应对监督行为的发生。

(二)复杂性转向的情境化诉求

上海12345服务热线将民hXnUw9MhwPdE1SkivcDih1znmPvUoFFcExoBJS20QP0=众诉求分为咨询类、求助类、意见建议类、投诉举报类和其他类。位居前两位的咨询类与求助类均较易解决;投诉举报类,如市场管理、住房、城乡建设、社会秩序等所占比例较高,通常需要下发任务工单至基层。科层体系已经建立了一套规范化的操作流程来处理常规任务,但越来越多的民众诉求出现了复杂性的转向,对基层的处理水平提出了挑战,触发了应付行为。依据戴维·伊斯顿对需求流通模式的划分,结合民众诉求的事实,本文从结构不良、利益冲突、期望过高等三个方面来解构诉求的情境化特征。

1.结构不良的复杂问题

公共政策学界将难以处理的复杂问题形容为棘手问题,是复杂性、多样性和不确定性的结合。在民众的日常生活中,棘手问题的形态各异,有些问题的性质、类型不同,有些虽是相同问题但应用场景不同。例如,同样是面对广场舞扰民的投诉问题,在某个社区行之有效的措施应用到另外社区就会失灵。正是这种差异性形塑并不断强化着基层工作者的自由裁量空间,这也是卢曼(Niklas Luhmann)一直强调的“意义因差异而被构建起来”。常规的技术解决方案无法解决棘手问题,而基层工作者往往也因费时耗力、投入大量精力而不愿意或无法去寻找最佳方案,形式化的应付自然就成了面对棘手难题的首选。

2.利益冲突的“关键小事”

“关键小事”是发生在近邻地缘的特定群体内具有较强外部性、利益诉求异质化、处置棘手的微观公共事务[33]。利益的冲突性是众多“关键小事”的显著特征。事实上,老百姓之间的很多矛盾、纠纷都是从琐碎小事积累、演化而来的,若能在萌芽状态将其就地化解,事件的结果走向会完全不同。我们调研中发现,不少基层政府都在探索类似“居民客堂间”“老娘舅调解工作室”等矛盾纠纷化解的自治力量。因为仅仅依靠人数有限的一线基层工作者,无法有效地去发现那些近邻地缘中的小事。当这些琐碎的小事累积到一定程度以后,就会发展成邻里矛盾、冲突等“关键小事”。因涉及不同群体的多元利益诉求,在回应过程中如何去评估、处理则考验着基层工作者的治理智慧。当然,很多“关键小事”也超越了基层工作者的工作能力,此时诉讼性建议就会成为首选。

3.诉求解决的期望过高

满足人民对美好生活的向往已经成为新时代新征程中各级政府的奋斗目标。得益于以人民为中心发展理念的不断加强,近年来人们的权利意识和主体地位不断提升,民众对善治的要求也越来越高。小部分民众将权利意识无限放大,纠缠于某些问题的投诉,严重挤压基层的治理空间。实际上,当前很多不合法、不合规问题恰恰是历史遗留问题,由于环境、政策、法规的变化改变了这些问题的性质,例如上海老城厢的违章搭建问题,基层工作者只能不断做投诉人的工作。有些诉求明显超出了政策允许的范围,基层实际上可以找到合理的替代方案,在政策范围内帮民众解决问题。在处理这些超高预期的疑难问题时,就会产生“目标替代”的现象,强化了形式主义特征,造成基层治理的服务异化。

(三)诉求转换处理的系统限制性

在诉求转换处理过程中,基层工作者受到了一系列条件的限制,所以会有基层 “小马拉大车”的形象比喻。由于治理要求与治理资源的不匹配,基层治理呈现出边际效益递减的状态[34]。特别是“横纵联动”治理体系导致的基层治理任务过载现象已经引发广泛关注。基层工作者不仅实际掌握的资源不多,解决问题的手段也有较大程度的路径依赖,同时解决时限又有要求,导致解决民众诉求的能力受限。

1.诉求解决的资源依赖

资源依赖理论认为,组织需要通过获取环境中的资源来维持生存,民众诉求的有效解决也依赖于基层行动者所拥有的资源。在吉登斯(Anthony Giddens)看来,资源是权力得以实施的媒介,是行为在社会再生产中具体体现的例行要素[35]。资源分为配置性资源和权威性资源,前者是指对物体、商品或物质现象产生控制的能力,后者是指对人或行动者产生控制的各类转换能力[36]。一方面,基层工作者不掌握解决问题的财政资源,配置性资源的缺乏导致他们无法对问题的解决做出可靠承诺,只能以“向领导请示、汇报”的方式来应付诉求。另一方面,有些问题需要多个政府部门联动处理,基层工作者根本没有调动上级职能部门的权力,权威性资源的不足往往也导致基层工作者在上级与民众的“夹缝中求生存”。

2.解决手段的路径依赖

对科层体系规则的遵从塑造了基层治理手段的路径依赖。一方面,“寻求治理行动合法性”“坚持按章程办事”和“制造治理行动证据”为主要手段的“循证式治理”引发基层干部的避责行为[37]。例如,在作者调研解决广场舞扰民问题的案例中,城管执法人员以“如果开罚单,咱们街道将是市里第一家这么做的单位,领导能不能顶住舆论压力”为由成功说服街道办主任放弃了执法手段。另一方面,虽然不排除社会中出现的个别“闹大”现象,但中国绝大多数民众是社会规则的遵守者和社会秩序的维系者,一般都会通过正当途径来表达利益诉求。作为理性经济人,基层工作者也遵循“两害相权从其轻”的处事原则,并以此作为实践操作指南。民众对规则的遵从也为基层应付性行为的选择提供了策略空间。

3.解决时限的刚性约束

“时间”是评价一线工作者行动有效性的关键变量[38]。“时间紧、任务重”是我们在基层治理调研中反复听到的词,时间日益成为影响基层治理的关键因素。从各地发布的市民服务热线办理流程来看,均对承办单位完成工单办理做出了时限要求,从2到15个工作日不等。例如,上海出台文件对诉求承办单位提出了“1、5、15”的时限要求:1个工作日内联系服务对象了解情况;5个工作日内办结一般问题;较为复杂的15个工作日内办结。一方面,诉求处理中复杂的社会情境与问题情境等不同要素相互叠加,基层工作者的时间进程会被“持续打断”,这也是佩罗所言导致组织时间管理失效、引发时间慌的主要原因[39]。另一方面,较短的时间周期会限制基层工作者对行动的筹划预期,严重影响他们在行动中的专业思考。这两方面的因素构成了解决时限的刚性压力,以应付来解决诉求有时也是基层工作者不得已的选择。

图2 选择性应付民众诉求的发生机理图

四、基层选择性应付民众诉求的治理策略

选择性应付会对政治系统造成负反馈,并导致民众信任感降低、支持行为弱化等公共价值的流失现象,影响基层治理的实效。民众的诉求表达是建立在对政府信任和依赖的基础上,因此,政府应该高度重视民众诉求的解决。习近平总书记指出:“信访是送上门来的群众工作,要通过信访渠道摸清群众愿望和诉求。”[40]本文认为应该从三个方面强化基层工作者解决民众诉求的机制设计,以有效规避选择性应付行为的发生。

一是优化基层工作的系统环境。民众诉求对基层党政干部的行政动力具有正向激励效应[41]。从我们的观察来看,基层工作者选择应付行为更多的是来自权责不匹配而引发的系列后果,如管理留痕、做台账、请示上级等。首先,建议系统梳理基层解决民众诉求工作的责任清单,将自由裁量权与行政责任相匹配,以避免有责无权和避责行为的发生。特别是在“重心下移、权力下放”的背景下,需要完善新型权责制度的激励与惩戒机制,增强基层政府解决矛盾诉求、协调多方利益的调控能力。其次,对基层工作者慎用“一票否决制”。“一票否决制”容易使基层工作者陷入如履薄冰的责任陷阱,从而丧失创新探索的活力和勇气。因此,必须进一步完善容错免责机制,明确支持解决民众诉求中的积极行为,免除后顾之忧,创造良好的干事氛围。最后,破除基层工作者的“事务主义”作风,确保他们能集中精力帮民众解决诉求问题。“基层减负”的核心要义就是基层工作者不需要通过形式化的东西来展现自己的工作内容。所以,应减少填表格、做材料、开会等劳神费时的刚性要求,将基层工作者从“事务主义”中解放出来,他们才会有足够的时间和精力去开展细致的工作。

二是建立解决民众诉求的分级分类管理体系。目前民众诉求满意率普遍高于诉求的解决率,可能是因为诉求者被基层工作者的“表演”诚意所打动,也可能存在虚假满意率的问题。应综合考量基层承办类工单的诉求满意率与问题解决率,从针对性、清晰化、细致化三个方面提升诉求回应的质量。首先,落实基层领导分级分类负责体系。建议各地对民众诉求进行梳理、总结,在此基础上,将基层承办的诉求工单从难至简分为三类:一类诉求由所在街(镇)党政领导负责;二类诉求由所在街(镇)分管领导负责;三类诉求由所在村居社区书记负责。通过强化基层党政领导对民众诉求的注意力分配,可以较好地提升问题的解决水平。其次,对一些跨部门、复杂性、短期难以解决的诉求问题进行归类,可以建立“直通车机制”:由高层级分管领导每个季度召集,将此类问题梳理分解成“专题问题”,并牵头协调解决。与此同时,负责承办的基层工作者应采取上门走访、定期回访等方式及时与民众沟通,疏导群众情绪。最后,不少县(市)级地方政府都在探索区域性的政务服务电话,一般以“8712345”作为热线号码,以减少诉求问题的转、承环节,提升诉求解决的效率和效果。但实际工作中,该号码在民众中的知晓度并不高,所以应加大宣传力度,力求将民众诉求直接化解在基层。

三是探索建立基层工作者职业能力培养的长效发展机制。不可否认,许多基层工作者都未经历过系统、正规的培训,全靠在工作中摸爬滚打,这不利于科学管理能力的培养。绝大多数基层工作者在日常工作实践中是凭印象办事,这种印象既不是出自计算好的个人利益,也非大而化之的道德准则[42]。因此,需要抓好教育培训工作,进一步提升基层工作者的素质能力。一方面,可以依托社区学校、地方党校、行政学院、继续教育等机构,建立职业能力培养的常态化机制。通过阶段性的教育,不仅能够给予基层工作者沉淀、思考的机会,而且可以通过学习来化解工作中遇到的各种难题,掌握更多的工作本领和技巧,不断增强处理难题的信心和底气。另一方面,针对投诉量较大的矛盾纠纷类问题,通过内部课、公开课、网络直播课等形式,邀请法院法官、公安干警、律师等资源力量参与,有针对性开展分级分类培训,按需精准施教,尤其是强化日常生活中常用法律知识的培训力度。此外,建议将矛盾纠纷多元预防化解工作纳入重点培训内容,注重正面案例、负面案例讲解,充分发挥激励引导与警示教育的双向作用。

结语

一线工作者的行为研究是观察中国基层治理非常重要的一个窗口,因为他们所处的基层是一个充满张力的世界。特别是在“人民至上”的新时代,基层工作者是“民有所呼,我有所应”最重要的政策执行者。一方面,他们的灵活自主性促成了诸多公共政策从制度文本到社会福利的实际落地;另一方面,他们的自由裁量权也导致了解决民众诉求问题时的选择性应付行为。已有研究更多关注基层工作者“政策执行者”的身份,无论是政策企业家,还是选择性执行或政策异化。本文则从基层工作者日常工作实践的小切口入手,通过观察他们与民众的互动,尝试为基层解决民众实际问题的琐碎工作画像。本文的创新点在于:一是将基层工作者视为政府回应的关键变量。本文认为对民众诉求的回应研究过程不能简单地放置在政府与民众的二元互动关系上,需要将科层组织内部纵向政府之间的互动关系纳入进来,置于高层级政府、基层政府领导、基层工作者与民众之间的多层互动关系框架中。从这个角度而言,本文是对现有政府回应理论研究的一个有益的补充。二是就基层工作者的选择性应付行为进行了类型化分析。虽然西方研究者将街头官僚的自由裁量行为概念化为“应付”,但缺乏对应付行为的类型化研究,这可能是因为街头官僚本身就是一个有争议的、范围宽泛的概念[43]。本文无意介入街头官僚的概念范围之争,也并非单纯与西方理论体系“接轨”或“对话”,而是聚焦于解决民众诉求这一细分的基层工作者主体,研究他们的选择性应付行为及其背后的逻辑。

根据伊斯顿的政治系统模型,并结合研究事实的发展过程,本文将基层工作者解决民众诉求的应付行为归结为联系阶段的程序依赖、转换阶段的策略空转、输出阶段的避责建议三个方面,并从系统环境、诉求问题、转换系统三个维度构建了分析框架来探究相关机理。特别需要指出的是,本文之所以界定为“选择性应付”是因为基层工作者应付民众诉求的行为不是普遍现象。因涉及问题性质与诉求表达方式的不同,基层工作者对民众诉求的选择性应付行为有严格的边界限定。民众诉求多是纠纷问题,其解决逻辑是在情、理、法之间取得平衡;若超出这个范围,纠纷升格为冲突,问题性质和处理方式就完全不同。因为冲突涉及国家与社会之间的价值取向分化,所以基层工作者对冲突的应付行为不会被科层体系所允许。从这个角度而言,也有助于理解为什么中央政府层面一直强调要坚持和加强新时代枫桥经验,因为“枫桥经验不变的内核是依靠群众就地化解矛盾”[44],防范纠纷升格为冲突。因此,如何在真实的世界中探寻作为平凡人的基层工作者的行为逻辑,更好地理解基层行政与民众生活的互动,显得尤为重要。特别是在中国的基层土壤中,去建构有中国特色并且符合国情的基层工作者理论,将是未来研究的重点。

注释:

① 已有不少文献讨论了街头官僚在中国场景的适应性问题。本文认为,鉴于历史及政治文化传统的影响,在我国的行政实践中,更习惯用“基层工作者”来指代街头官僚;另一方面,本文研究的“基层工作者”群体范围远比街头官僚的要小得多。本文所研究的对象是与民众直接打交道的一线工作人员,所以选用“基层工作者”更恰当。

参考文献:

[1]汪仲启.指派责任制:回应性政府建构的一种有效机制[J].学术月刊,2022(11):84-95.

[2]李文钊.北京市“接诉即办”改革(2019—2021)三年效果评估——基于CIPP模型的视角[J].甘肃行政学院学报,2022(1):25-35.

[3]国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见[EB/OL].中国政府网,(2023-09-04)[2024-02-23].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202309/content_6902009.htm.

[4]2022年348个城市热线运行质量监测报告[EB/OL].中国日报网,(2022-09-09)[2024-02-23].

http://tech.chinadaily.com.cn/a/202209/09/WS631ab824a310817f312ed65e.html.

[5]孙宗锋,姜楠.政府部门回应策略及其逻辑研究[J].中国行政管理,2021(5):40-46.

[6]LISPKY M. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services[M]. New York: Russell Sage Foundation, 1980.

[7]董伟玮,李靖.街头官僚概念的中国适用性:对中国街头官僚概念内涵和外延的探讨[J].云南社会科学,2017(1):26-33.

[8]韩志明.街头官僚的空间阐释——基于工作界面的比较分析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2010(4):583-591.

[9]TUMMERS L L G, BEKKERS V, VINK E, et al. Coping during public service delivery: a conceptualization and systematic review of the literature[J]. Journal of public administration research and theory,2015,25(4):1099-1126.

[10]李贺楼,黄坤.执行有效性、合法性风险与街头创新的持续:以Z市卫生监督所监管创新为个案的分析[J].中国行政管理,2022(3):107-114.

[11]杨爱平,余雁鸿.选择性应付:社区居委会行动逻辑的组织分析[J].社会学研究,2012(4):105-126.

[12]孙斐,王刘娟.街头官僚的道德困境:一个文献综述[J].公共管理与政策评论,2021(3):158-168.

[13]杨雪冬.压力型体制:一个概念的简明史[J].社会科学,2012(11):4-12.

[14]彭云,冯猛,周飞舟.差异化达标“作为”:基层干部的行动逻辑——基于M县精准扶贫实践的个案[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2020(2):28-41.

[15]张楠迪扬,郑旭扬,赵乾翔.政府回应性:作为日常治理的“全回应”模式——基于LDA 主题建模的地方政务服务“接诉即办”实证分析[J].中国行政管理,2023(3):68-78.

[16]MENG T G. Responsive government:the diversity and institutional performance of online political deliberation systems[J]. Social sciences in China, 2019,40(4):148-172.

[17]马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1995:296.

[18]戈夫曼 E.日常生活中的自我呈现[M].冯钢,译.北京:北京大学出版社,2008.

[19]张贤明.负责任的治理:跨越政策过程中的“责任陷阱”[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2023(2):20-27.

[20]孙斐.政府形式回应是无奈之举还是必要手段:一个整合性归因模型[J].上海行政学院学报,2022(1):28-41.

[21]孙柏瑛,周保民. 法定制度框架下的政府回应模式研究——对 D区政府办理人大代表建议的观察[J].行政论坛,2023(4):51-59.

[22]丁冬.不要让群众的诉求“没有下文”[EB/OL].人民政协网,(2020-08-06)[2024-02-26].https://www.rmzxb.com.cn/c/2020-08-06/2637392.shtml.

[23]海贝勒 T,舒耕德,杨雪冬.“主动的”地方政治:作为战略群体的县乡干部[M].刘承礼,等,译.北京:中央编译出版社,2013.

[24]张新生,王涵仪.基于政务热线数据的社会情绪指数构建及其应用[J].南京社会科学,2023(12):63-73.

[25]陈朋.基层治理中的局部空转:现象图景及其有效治理[J].江苏行政学院学报,2020(4):81-88.

[26]李棉管,覃玉可可.“做工作”:基层挤压型情境下的社会情理治理——D 镇的案例研究[J].公共行政评论,2022(3):98-118.

[27]伊斯顿 D.政治生活的系统分析[M].王浦劬,译.北京:人民出版社,2012.

[28]孙柏瑛,张继颖.解决问题驱动的基层政府治理改革逻辑——北京市“吹哨报到”机制观察[J].中国行政管理,2019(4):72-78.

[29]郑建君,马璇.村社认同如何影响政治信任?——公民参与和个人传统性的作用[J].公共行政评论,2021(2):135-153.

[30]黄扬,陈天祥.街头官僚如何推动政策创新?——基层卫生服务领域中的创新案例研究[J].公共管理学报,2020(4):74-86.

[31]赵聚军,张昊辰.被动担责与集体共谋:基层官员问责应对策略的类型学考察[J].江苏社会科学,2022(1):125-136.

[32]周雪光.中国国家治理的制度逻辑[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017:173.

[33]辛方坤,温曼.属地管理体制下基层“关键小事”的调适性治理[J].中国行政管理,2024(5):75-84.

[34]盛明科,刘勇.基层治理疲态的生成逻辑——基于控制权的分析视角[J].学术月刊,2023(4):114-126.

[35]吉登斯 A.社会的构成:结构化理论纲要[M].李康,李猛,译.北京:中国人民大学出版社,2016:14.

[36]陈柏峰.社会诚信建设与基层治理能力的再造[J].中国社会科学,2022(5):122-142.

[37]田先红,刘天文.循证式治理:基层干部避责行为下的乡村治理实践及效应[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2023(3):112-122.

[38]张力伟.公共行政中的“行动”问题重思[J].理论月刊,2023(7):19-28.

[39]余成龙,陈尧.把时间带回治理:基层政府行为中的效率——基于赣西W镇政府“海绵城市”项目建设的追踪观察[J].公共管理学报,2022(1):95-106.

[40]习近平在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上发表重要讲话[EB/OL].中国政府网,(2022-03-01)[2024-02-26]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-03/01/content_5676282.htm.

[41]范柏乃,盛中华.新时代我国基层党政干部行政动力的实际测度及激励机制研究——职业理想的中介作用和晋升前景的调节效应[J].管理世界,2022(1):118-138.

[42]罗祎楠.“当国家遇上马路”:基层官僚如何思考[J].读书,2020(7): 24-32.

[43]NIELSEN A. Ignoring by complying: how public officials handle hybridity to pursue the goals of new public governance[J]. Public administration,2024,102(1): 1-15.

[44]宋世明,黄振威.在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”[J].管理世界,2023(1):28-41.

The Occurrence Mechanism and Governance Strategies of

Selective Coping with Public Demand from Front-line Servants

Xin Fangkun

Abstract: Front-line servants are an important medium for observing grassroots governance and understanding the administrative system of China. Especially in the new era of “people first”, front-line servants are the basic link to achieve “responding to the public demand”. Researches mostly focus on coping behavior in the policy implementation of front-line servants. This article researches on their role as “problem solvers”. Coping behavior can be categorized from procedural output, strategic idling, and responsibility-avoiding suggestions. The causes of coping can be analyzed from territorial management environmental constraints, complex attributes of demand issues, and limited problem-solving capabilities. To address this issue, it is necessary to explore the establishment of a hierarchical and classified management system for addressing public demands, a system for equalizing the power and responsibility, and a long-term development mechanism for vocational ability education.

Keywords: Front-line Servants; Selective Coping; Public Demand; Governance Strategies

(责任编辑 方 卿)