党的出版史故事两则

2024-10-09老三联后人俞筱尧

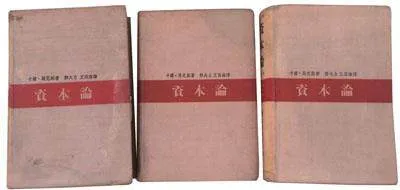

《资本论》首部中文全译本诞生记

老三联后人

出版马克思的经典理论巨著《资本论》的中文全译本是读书生活出版社在“白色恐怖”下的创举。在20世纪30年代,出版这部二百多万字的全译本面临着被禁和资金短缺等诸多危险和困难,但读书生活出版社负责人黄洛峰毅然决定出版此书。

为了能够顺利完成该书的翻译工作,出版社特地同译者签订了翻译出版合同,宁可压缩社里其他开支也坚持预付版税。即使抗日战争的烽火已经在上海燃起,也丝毫没有动摇社里出版此书的决心。在财薄力弱且政治环境极其险恶的情况下,出版社负责人之一郑易里及其二哥郑一斋用自家做生意赚的3000元资助社里,黄洛峰从亲友中筹集到1000元,他们再从这4000元中提取2000元单立账户,每月向译者郭大力、王亚南各预付80元版税。为保证译者能安心从事翻译,根据郭大力本人意愿,出版社特派专人陪送他去当时相对稳定的江西赣州老家,从而保证了《资本论》翻译工作的顺利进行。

1938年3月,《资本论》第一卷全部译竣时,上海因战事而暂时萧条,印刷、纸张、材料价格较为低廉,出版社抓住这个有利时机,在同年4月请郭大力赶赴上海,采取边翻译校对、边付排的流水作业方法,加速《资本论》的排印、出版。郭大力随即踏上艰险征途,绕经香港前往申城,下榻于仅有两间小屋的读书生活出版社。顶着上海的酷暑,《资本论》译、排、校、印的流水线流动了起来,经过近百个昼夜的奋战,郭大力、王亚南合译的《资本论》终于付梓。8月31日出版第一卷,9月15日出版第二卷,9月30日出版第三卷。从此,这部人类文化史上的鸿篇巨著终于以中文版全貌展现在国人面前。

1938年出版的这部中文全译本《资本论》,采用细纹米黄色布制封面,中间3厘米宽的位置套印红色,“资本论”三个大字既严肃端庄又美观,装帧设计风格同德文原版基本一致。这部精装本巨著首版印刷2000套,在“人类思想的光辉的结晶,政治经济学不朽的宝典”的广告语推荐下,一再加印重版,深受文化界、学术界的欢迎,并通过秘密渠道送到了红色首府延安。1938年版《资本论》的出版和发行都是秘密进行的,出版后仅在1949年前就多次在国统区和解放区重印。据不完全统计,共重印六七次,发行总量达三万多部,对中国无产阶级革命运动产生了重要的引导作用。

读书生活出版社与1938年出版的《资本论》中文全译本,为战时进步出版业的顽强生存和我国社会科学事业的发展作出了卓著的贡献,体现了老三联出版人高度的社会责任感,这部译著至今还有着不可磨灭的价值。

“钢铁”是这样炼成的

俞筱尧

《钢铁是怎样炼成的》是苏联著名作家尼古拉·奥斯特洛夫斯基根据亲身经历创作的一部不朽之作。该书在我国最早有1937年潮锋出版社出版的段洛夫、陈非璜的译本,1943年国讯书店出版的弥沙的译本,但这两个译本似都没有出齐,已经很少为读者所知道。影响最大、传播范围最广和流传时间最长的则是1942年5月远方书店在“孤岛”上海出版的梅益的译本。

远方书店是泰风公司开设的出版机构,泰风公司是新知书店总经理徐雪寒和副总经理华应申在皖南事变后从桂林撤退至上海时建立的。作为同大后方和香港以及苏北、胶东、浙东等根据地联系的公开机构,远方书店出版《苏联文学选集》等书籍,《钢铁是怎样炼成的》就是其中的一种。书店店名“远方”寓有身在“孤岛”、心中却时刻向往远在北方的革命圣地延安的意思。当时新知书店在上海还设有办事处,先后由王益、俞鸿模负责,这个机构的出版工作归梅益直接领导。

1938年夏天,八路军上海办事处秘书长刘少文将1937年纽约国际出版社出版的阿历斯·布朗的英译本《钢铁是怎样炼成的》交给了梅益,要梅益按照党组织要求将该书翻译成中文出版。当时,梅益在八路军上海办事处负责宣传工作,既要编刊物,又要译书,非常繁忙,不得不时译时辍。后为尽快完成这项工作,梅益在1940年开始改为边翻译边排字。全书还未译竣之时,太平洋战争就爆发了,日军进占了租界,局势十分紧张。

梅益的译本出版后,远方书店通过各种渠道在上海秘密发行,同时将书籍运往苏皖边区和大后方,这就是当年人们见到的这个译本的由来。在相隔半个世纪后的1982年,梅益在《深情的怀念》(《人民日报》1982年11月2日)一文中回忆这段往事时这样说:“一直到现在,我还是时常怀着深深的敬意,怀念解放前在上海地下党领导下从事出版工作的同志们,他们那种为中国人民的解放事业和共产主义理想而艰苦奋斗的革命精神,几十年来一直激励和鼓舞着我。这里我特别要提一下新知书店。大概是在1938年冬或1939年春,我开始和新知书店有了工作上的联系。在上海沦陷之后,所有书刊和报纸都停止出版了,进步的书店开始向内地转移,好多作家先后离开了上海,有的到延安和敌后,有的到武汉、桂林,有的到香港、南洋……”

接着梅益谈道:“《钢铁是怎样炼成的》从1938年就开始翻译,……(上海沦陷后)《钢铁是怎样炼成的》和别的一些书仍继续排印……在这样的情况下,三十几万字、附有十几幅精美铜版插图的《钢铁是怎样炼成的》要在三四个月的时间内出版,不但在上海发行,还送到了内地和根据地去。”

梅益还说:“在地下搞革命出版工作,本身就是战斗。他们这些大都是二三十岁的青年人,不为名,不为利,随时有被捕、被杀的危险,但这没有吓倒他们。他们一样有父母妻儿,但没有什么工资,更没有什么奖金,一本好书的成功出版就是他们得到的最高奖赏。”

可惜的是,该书的纸型和插图铜版在经过重重困难从上海辗转运到桂林新知书店总管理处以后,还没有来得及重印,就在1944年湘桂沦陷之时,书店撤退去重庆途中在黔桂铁路金城江车站遭到日机轰炸,连同新知书店的其他资产,全部被毁于这场战火的毒焰之中。

抗战胜利后,新知书店总管理处从重庆回到上海,1946年初重排出版了这部小说。在重排出版前,梅益的工作同样十分繁忙,当时他担任中共代表团南京发言人,只能对译文明显的疏漏处作些改正。该书的这个版本,从1946年6月至1949年8月短短三年多的时间里,由太岳、中原、华东、山东新华书店和生活、读书、新知书店联合建立的大连光华书店总管理处分别印行,受到根据地广大读者的欢迎和热爱。

现在读者见到的译本,是在党的十一届三中全会以后,经过梅益再次校订过的新译本,参考了莫斯科外文出版局1957年出版的普罗科菲耶娃的英译本,以及黑龙江大学俄语系该书翻译组译、由人民文学出版社1976年出版的译本。新译本从1980年10月至1992年12月,印行21次,印数达73.1万余册。

梅益在回忆文章《深情的怀念》结尾语重心长地说:“白区的出版工作是白区文化战线一个重要的组成部分,而白区文化战线反‘围剿’的斗争和根据地军事战线反‘围剿’的斗争一样,把武装到牙齿的强大敌人打得落花流水,取得了伟大的胜利。这说明了在中国共产党的领导下的白区的文化工作者,包括出版工作者在内,是非常英勇的和不可战胜的,他们的业绩是党中央和毛主席早就充分肯定了的。他们蔑视强大的敌人,无所畏惧,为中国人民的革命事业和共产主义的伟大理想,艰苦奋斗,鞠躬尽瘁,这种精神永远值得全国出版工作者学习。”