千秋红岩

2024-10-09

作品简介

《红岩》是一部反映解放战争的长篇小说,讲述了在人民解放军进军大西南的形势下,重庆地区中共地下党人英勇斗争的故事,包括他们以《挺进报》为阵地,宣传革命思想;组织工人罢工、学生罢课,揭露黑暗,支持解放战争;保卫城市,粉碎反动派炸毁城市的阴谋,等等,集中笔墨刻画了许云峰、江雪琴等一大批意志坚定的共产党人形象。作品语言朴实,笔调悲壮,一经面世,立即引起文坛轰动。

创作背景

《红岩》的作者是当年从国民党集中营得以幸存的共产党员罗广斌、杨益言。被捕后,他们在“中美合作所”集中营内目睹了许多革命者顽强斗争和壮烈牺牲的场面,自己也亲历了光明与黑暗的生死搏斗。中华人民共和国成立后,这些革命者的光辉形象时刻萦绕在他们心头。怀着对先烈的景仰之情,他们写下了革命回忆录《在烈火中永生》。接着,又在这部叙写真人真事作品的基础上进行加工、提炼和艺术概括,创作出长篇小说《红岩》。

人物形象

许云峰是中共地下党领导者,在他身上比较集中地体现了无产阶级革命者的才干、品质和气魄。他一到沙坪书店,就发现书店里有两个来历不明的人,立刻意识到“危险就在眼前”,于是当机立断,撤销联络站,一切都处理得有条不紊。他与地下工作者李敬原在新生茶园碰头时,叛徒甫志高带领特务突然袭击,许云峰不顾个人安危,挺身而出,掩护革命同志离开,自己则被捕入狱,体现了革命者的高风亮节。

许云峰具有革命的大无畏气概和勇于献身的崇高精神。狱中,他与特务头子徐鹏飞进行了针锋相对的斗争,以顽强的毅力徒手挖通了监狱通向外面的地道,并将它留给了战友,自己却带着必胜的信念从容就义。

江姐(江雪琴)是一名优秀的地下工作者,她有着丰富的斗争经验和高度的警惕性。在重庆朝阳码头,她看到甫志高穿着西装给她掮行李,当即识破了甫志高好表现的心理。在赴华蓥山的途中,她看到自己的丈夫、华蓥山纵队政委彭松涛的人头被敌人高挂城头,悲痛欲绝,却以坚强的革命意志和非凡的毅力克制住自己的感情,化悲痛为力量,坚决要求到丈夫生前战斗过的地方工作。

作为一名坚定的共产主义战士,江姐视死如归,宁折不弯。面对惨无人道的酷刑,她忍受折磨,对党的秘密守口如瓶。行将就义时,她神态平静,举止从容,吻别“监狱之花”,充分展示了其作为共产主义战士的生死观。

小萝卜头在监狱里长大,不知道外面的世界是什么样的。小萝卜头6岁时,同在狱中的黄将军开始教他读书识字。他学习非常刻苦,记忆力很好,经常帮助大人秘密传递情报,遇害时不满9岁。

成岗16岁加入中国共产党,参加地下刊物《挺进报》的编辑、印刷和发行工作,被捕后先后被关押于渣滓洞、白公馆看守所。在敌人的威逼利诱下,成岗坚守气节,在狱中坚持出版《挺进报》,后被枪杀。

自 由

“哟,你看!”

一只长着光亮的翠绿翅膀的小虫,越过栏杆,飞到走廊上来。虫子的头上长着一块美丽的透明的薄壳,像小姑娘披上了薄薄的蝉翼般的纱巾。这虫子纤细而温柔,透过薄壳还可以看见它红珠子似的小眼睛。入春以来,这种虫子很多,常常撞进铁窗,陪伴着长年没有呼吸过自由空气的人们。又飞来一只,它们并排在一起,故意在人面前骄傲地爬着。

“哟,多好看的小虫!”小萝卜头尖叫起来,伸手捉住了一只。当他去捉第二只时,它张开翠绿的翅膀飞走了。

小萝卜头两手轻轻捧着那只虫子,唯恐伤害了它。刘思扬摸了摸口袋,摸出一只偶然带来的、被特务没收了火柴的空火柴盒,丢出铁窗,送给小萝卜头。小萝卜头打开火柴盒,把虫子放了进去。他正要关上盒子的时候,突然瞥见那只虫子在盒子里不安地爬动。啊,它失去了自由。小萝卜头若有所思地停住了手。他把盒子重新打开,轻声说道:“飞吧,你飞呀!”

虫子终于轻轻扇动翅膀,飞起来,缓缓飞出栏杆,一会儿就看不见了。小萝卜头高兴地拍着手叫:“飞了,飞了,它坐飞机回家去了!”

回过头来,小萝卜头把火柴盒还给铁窗里的刘思扬。“解放了,我们也坐飞机回去!”

(来源:中国青年出版社《红岩》,有改动)

赏 读

经过狱中党组织和特务的长期斗争,小萝卜头才有机会在监狱里上了学,之后他便在监狱中为地下党组织秘密传递情报。

文中,为了表明对自由的追求,作者先是描写窗外偶尔飞进来的一只美丽的小虫子,在被小萝卜头捉住即将失去自由时,又被放走。由此联想到如果解放了,小萝卜头和狱中的革命战士们也能坐飞机回去。展现出小萝卜头等人即使在恶劣的环境中,也不放弃对自由的追求和对黎明的向往。

这也正是《红岩》为读者所展示的精神内涵。

化作金星绣红旗

珍藏的红旗拿出来了,在大家眼前闪着夺目的光彩。这面红旗,是那位不知名的同志—“监狱之花”的母亲留下来的。残留着弹孔、染透斑斑血迹的红旗,被她珍藏在一床旧棉絮里。在她临危时,竟没有来得及交给自己的战友,而是在过了好久以后,人们才从她的遗物中找出来的。

…………

尽管她们并不知道五星红旗的图案,但她们却通过炽热的心,把自己无穷的向往付与祖国。不知是谁抢先绣上了第一针,接着,许多灵巧的手飞快地绣起来。热血沸腾着,把坚贞的爱,把欢乐的激情,全寄托在针线上,你一针,我一线,一针一线绣出闪亮的金星。

红旗正中,出现了一颗星,接着,(旗上)又出现了四颗。

江姐依偎在李青竹身边,凝望着刺绣中的五星红旗,她不仅理解战友们的兴奋心情,她自己的心境也和大家一样。但是她在胜利的喜讯中,激动而又冷静,想得很多、很远。也许此刻,只有李青竹才能理解她复杂的心情。她看见了胜利,可也看见了集中营的最后斗争。她知道,在越狱和屠杀的斗争中,必须付出多少生命作为代价!这代价,也许首先是自己,也许还有别人,但她宁愿用自己来代替一切战友,为党保存更多的力量。然而,在欢乐的战友们面前,在五星红旗面前,她什么也没有讲。

(来源:中国青年出版社《红岩》,有改动)

赏 读

选文描写了江姐牺牲前与狱中的同志们、难友们一起绣红旗迎接新中国到来的场景,表达了无数革命烈士对新中国的向往与热爱之情,以及甘愿为革命抛头颅、洒热血的豪情壮志与坚定信仰。

(来源:《作文周刊·七年级版》2023年第3期,有改动)

松林坡遗址群

松林坡位于白公馆看守所后山。重庆解放前夕,这里曾是屠杀革命者的刑场,罗世文、车耀先、杨虎城父子三人、宋绮云夫妇及幼子“小萝卜头”均在此殉难。

白公馆看守所旧址

白公馆地处歌乐山山腰,地形险要而隐蔽。在此关押的人员都是军统特务认为级别高、案情重的政治犯。

渣滓洞看守所旧址

1943年,军统特务霸占渣滓洞煤窑,并将其改设为看守所,关押人数曾达300多人。1949年11月27日,国民党反动派在溃逃前夕策划了震惊中外的大屠杀,仅有15人脱险。

歌乐山烈士陵园

1949年“一一·二七”大屠杀的发生地,重庆解放后,人民政府将殉难的三百多具烈士遗骸合葬于此。陵园内的歌乐山革命纪念馆全面展示英烈们波澜壮阔的革命斗争历程。

红岩樱花园

此园建于1979年。园内樱花系日本前首相田中角荣为表达中日友好、缅怀周恩来总理而赠给邓颖超同志的日本山樱。

中共中央南方局暨

八路军驻重庆办事处旧址

爱国知识妇女饶国模将红岩村大有农场地皮供中共修建办公大楼。这里是公开机关八路军驻重庆办事处和秘密的南方局机关办公驻地。老一辈无产阶级革命家毛泽东、周恩来、董必武、叶剑英等都在此办公、住宿过。

红色旅游,一站式打卡“红色三岩”

饶国模故居

饶国模是黄花岗七十二烈士之一饶国梁的胞妹,她思想进步,以实业助力革命。她的住处是中共地下党、进步人士和爱国青年联系红岩党组织的第一站。

《新华日报》总馆旧址陈列馆

《新华日报》总馆是抗战时期和解放战争初期中国共产党在国统区唯一公开出版发行的大型政治机关报的总部及印刷厂所在地,是中共抗日民族统一战线和第二次国共合作的重要历史见证。

曾家岩50号周公馆

1939年2月,邓颖超以周恩来名义将这里租赁下来,对外称“周公馆”,实际上这里是中共中央南方局部分机构所在地。

红岩革命纪念馆

这里全面准确生动地展示了抗战时期和解放战争时期中共中央南方局老一辈无产阶级革命家在中国南部地区进行的伟大革命斗争。

桂 园

1945年8月至10月国共重庆谈判期间,毛泽东与周恩来白天在这里办公和会客。著名的《双十协定》就是在桂园客厅签署的。

《新华日报》营业部旧址

这里是中共的公开机关,一些进步人士和失去关系的共产党员,都到这里来和党组织取得联系。因此,这里也是开展统一战线工作的重要场所。

霍山红岩松记

梁 衡

青松向为生命力旺盛之标志;岩石则象征意志坚定。所以中国传统文化,无论诗文、书画,多以松石为题表现坚贞高洁。20世纪60年代出版的名著《红岩》,以其塑造的英雄形象及传达的浩然正气影响了几代人。特别是它的封面,红色背景,一崖突起,青松挺立,永远定格在读者的心中。许多年来我一直感叹这艺术的创造力。但是,当六年前我在山西霍山脚下见到这块红色的岩石和石上的青松时,竟惊得合不上嘴。同行的人也都禁不住大喊:原来红岩松在这里!

这棵树与小说《红岩》的封面如出一模,几无两异。在当地也一直被称为红岩松。松下无一把黄土,树根就直接扎在悬崖的石缝里。崖高百丈,通体透红,如铁锈,如古铜。这是一处进山的路口,群峰让路为壑,水流奔腾成谷,经年的冲刷洗磨竟在谷口切割出这样一座孤峰绝壁,壁上长松。我们在崖下仰望,白云来去,一柱接天,劲松凌空。待爬到半山,才发现这座红色岩崖三面皆空,只留了一条窄窄的石壁与身后的群峰相连,孤岩青松,如天王托塔镇守着霍山之门。四面杂树环合,山风呼啸。我们小心地沿着壁上的小路,摆渡到红岩之顶,顶不平,错石斜出,如船头昂起,仅可容数人。身后万山如海,绿波滚滚,云雾蒸腾。松立船头,枝穗招展,如巨帆,如大纛,破浪前行。是时夕阳晚照,清风入袖,以手抚松顿生独立天地、视接千载之豪情。

霍山,古人封之为镇山。当年大禹治水之后莽荒初定,洪流甫退,遍野狼藉,遂封山为镇,以定天下。据《禹贡》注,霍山时为冀州之镇。历代沿革,皇帝祭东、西、南、北、中五镇之山,霍山为中镇。朱元璋称帝后,又统一钦定五岳、五镇之神共享祭祀。现在这块圣旨碑还立于霍山之门。想来无论是从政治还是地理角度,茫茫大地,江河横溢,烽烟滚滚,唯有以名山为镇,方显出治者的权威。

霍山又名太岳山。山西多山,为一南北狭长地形。东有太行,西有吕梁,如两道闪电倏然南下,相遇为峰,是为太岳。这三道屏障围成表里河山,自古为兵家必争之地,不知演出了多少威武雄壮的活剧。往远处说,最著名的当数李世民从太原起兵问鼎长安。行至霍州,久雨粮尽,李渊决定退军。李世民大呼:“今兵以义动,进战则必克,退还则必散。众散于前,敌乘于后,死亡须臾而至。”李渊父子整军再战,大破隋军,西渡黄河,奠定大唐,史称霍邑之战。至今晋祠还存有他手书的《记功铭》碑。

从近处看,抗日战争中太岳山左挽吕梁、右挽太行,巍然抗敌,也是立了大功。1936年,红军东渡黄河过太岳,1937年八路军又在山西建立指挥部,创建抗日根据地。毛泽东运筹帷幄于延安,朱德、彭德怀立马太行,陈赓将军则带领子弟兵与敌鏖战于太岳。山西是全国八年敌后抗战的战略支点与敌后抗日的主战场。八年间,我军民的热血洒遍河川,浸透了黄土,染红了山崖。就是这次来探访红岩松,我们也是先去拜谒了山上的烈士墓。这红岩处众山脚下,正当大谷之口,为万川汇注之地,其鲜红的颜色正是烈士的鲜血经千渗百滤后凝染在石上;而守霍山之门的岩上青松,被历史的穿堂风塑造出遒劲的腰身,风雨写就了它满脸的沧桑,洗净了每一根松针。

好一个霍山,好一方红岩,好一株红岩上的青松,自大禹治水,到抗日大功告成,穿越历史的烟雨,矗立于苍茫大地之上。

自从第一次见到红岩松,我就想探究它与小说《红岩》的关系。当地人坚信那书的封面就是参照了这株红岩古松。我回京后即到出版社去打听,但时日太久,已找不到原书的设计档案。之后又辗转托问多人,还是杳无音讯。但这毫不影响红岩松在我心中的魅力,又两次专门带京城的朋友去登山拜松,又托林业医生为它体检治病。我明白,凡天地间的感人之物,总是有一定的道理,何必去追问是人力所为还是浑然天成?

六年后终于写下了这一段文字。

(来源:《人民日报》2020年4月15日第20版,有改动)

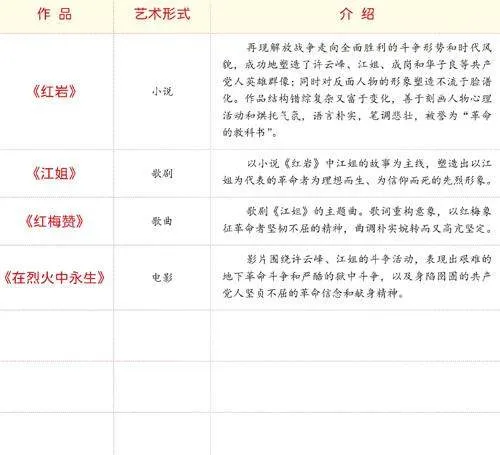

名著拓展

小说《红岩》、歌剧《江姐》、歌曲《红梅赞》、电影《在烈火中永生》……围绕红岩英雄事迹改编和衍生的文艺作品层出不穷、经久不衰,你还知道哪些与红岩、红岩英雄有关的作品,试着记录下来。