辽河文化出版价值探究

2024-10-09王亦言

辽河文化是中华民族文化的重要组成部分,是辽宁乃至东北地区经过长期的历史积淀形成的独特的地域文化,更是与中原文化密切相关并对中原文化产生积极影响作用的远古文明。

1988年,著名考古学家苏秉琦在《中华文明的新曙光》一文中指出,辽河流域的考古发现把中华文明史提前了一千年,这里可谓“文明太阳升起的地方”。2018年5月28日,国务院新闻办公室公布的“中华文明探源工程”研究成果指出:“距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。”据此,“西辽河文明”概念正式提出,与黄河文明、长江文明并称“中华文明三大源头”。

辽河文化拥有先人由实践经验而来的智慧,也是中华民族北方地区世代沿袭的文化习惯与文化自觉。对于辽河文化资源进行有效的出版整理是保护、传承中华民族传统文化的重要手段。充分利用出版平台持久的传播能力,讲好地域故事,挖掘地域意蕴,散发地域魅力,从而达到增强地域吸引力、助力地域合作的目的,进而从社会、经济、文化等方面促进辽河文化与其他文化融合发展,意义重大。

一、 辽河文化的构成与出版价值分析

辽河文化积淀浓厚,具有明显的早发性,同时又兼具较强的包容性,又因其地域属性呈现出多元、开放、整合的特征。王天平在《辽河领域经济一体化的构想》中指出“整合重塑辽河文化是以远古的辽河文化为核心,扩展至古代,直至近现代文化资源,组合成辽河文化体系”。

1.历史文化资源

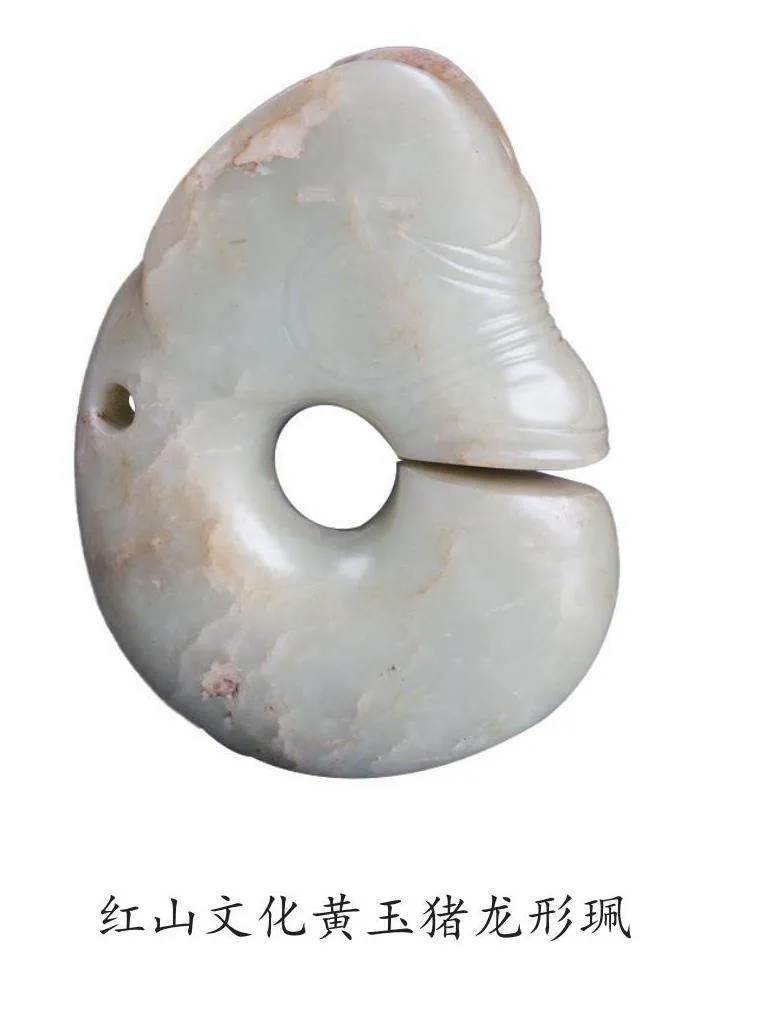

首先,联通中原农耕文化、北方草原文化、东北渔猎文化三大文化版块的地理位置决定了辽河流域长期处于文化更替交织的局面,产生了上古时期属于本地域的查海文化(距今八千多年)、新乐文化(距今7200年)、红山文化(中华文明起源的重要标志之一)、航运文化(于汉代趋向成熟),还有与中古和近古时期中原文化深度融合的包括契丹文化、高句丽文化、满族文化在内的各少数民族文化。其次,近代以来受外来文化侵略而形成的特殊文化,特别是东北沦陷时期日俄两国的文化渗透影响到各个领域,大量矿产资源被掠夺,客观奠定了辽宁乃至东北地区工业化的基础。中华人民共和国成立后,东北工业基地发展振兴,又留下了大量宝贵的工业文化遗产,鞍山钢铁厂、旅顺船坞、沈阳造币厂等12家工厂被列入国家工业遗产名单。

少数民族与汉族长期的交流交融, 给辽河流域留下了丰富的非物质文化遗产,产生了大量的民俗艺术,如二人转、太平鼓、短调民歌、木偶戏、乞粒舞等。此外,还有大量传统手工艺的发展,如玉石、玛瑙、煤精的雕刻工艺,酿酒工艺,风筝、剪纸、刺绣等。

2.典籍文献资源

典籍文献是构建地域文化价值体系的重要组成部分之一,辽河文化特有的文献资源是长期在东北多元文化背景中前行的先人的著作和积累的文化成就,具有鲜明的地域特色。可以说古籍的整理和出版工作是构建辽河地域文化价值体系的重中之重。

提及辽宁乃至东北地区的地方文献整理,首屈一指当属由金毓黻主持出版并亲自参与编辑的《辽海丛书》。《辽海丛书》中文献的形成年代迄自唐,终于近代,内容多为各代与东北有关的史书、方志、年谱、舆图、纪行等,共10集100册,收书83种,377卷,图1册。又别行附集32册,收书4种,132卷,合计收书87种,509卷。刊行于民国二十二年至民国二十五年(1933—1936),不仅在当时的东北,即使是今天,它仍居东北文献史料规模的首位,在历史和文献方面均有很高的学术价值,影响深远。

此外,辽宁省内不乏馆藏精品典籍,如辽宁省图书馆入藏的满文古籍计266种一千余部,位居全国前四。旅顺博物馆以珍藏明清时期的古籍文献而著名,其中多有罗振玉、王国维等名家的题识。目前,辽宁省图书馆以及全省14个地市级公共图书馆已经开展了地域文化专题数据库建设、地域文化出版开发等一系列工作。地方出版社也有较好的出版成果,如辽海出版社出版的《八旗文献集成》,将带有地域特色的古典文献进行了整理编辑,为研究者提供了翔实的素材。

赋予古籍文献全新的生命力,也是当下优秀传统文化传承的重要使命之一。将典籍文化IP(指知识产权)的概念深植于主题出版策划工作中,用老百姓看得懂、乐于看的语言叙述历史重点、文化亮点、精神特点,让原本被束之高阁的传世古籍走下书架,传阅于读者之手,这也是当下出版人的重要职责。

今天,辽河流域各领域的发展情况开始呈现日新月异的变化,各项重要的科技成果广泛应用于教育、医疗、制造、农林牧渔、金融、科技服务等行业,让广大人民享受着科技带来的便利,日常生活发生了翻天覆地的变化,也积累了丰富的出版资源。

二、 辽河文化出版现状

图书具有独特的媒介功能,对社会文化的构建具有强而有力的促进,是地域文化积累的主要载体与发展的重要推手,各具特色、丰盈厚实的地域文化也为出版单位提供了用之不竭的资源宝库。

但就目前出版情况来看,辽河文化出版与其他地域文化出版的结构一样有失衡的表现,主要表现在“两个分散”和“两个集中”。

两个分散:一是部分出版单位选题策划力量分散,缺乏领军者;二是选题策划方向分散,部分出版单位缺乏对地域文化出版的重点与热点的判断。

两个集中:一是策划人员主要集中于出版业界,跨领域、跨学科的知识储备不足;二是策划目的集中于地域文化出版资助本身,欠缺适应市场渠道和读者接受能力的考量。

三、 辽河文化出版存在的问题

一是精品化生产不足。尽管与辽河文化有关内容的出版项目数量日益增长,但精品量与出版总量不相适应。有的缺少独创性,“炒冷饭”现象比较突出;有的粗制滥造,不遵守出版规范;有的定位不准,导致“外行人看不懂,内行人看不上”,缺少精品项目,创新佳作较少。

二是出版普及化不足。辽河文化出版项目不应局限在学术领域,因为优秀的系列普及读物也会产生深远的影响力。但是当前部分出版单位对于此类选题的出版往往倾向“短、平、快”,内容质量把关不严格,也缺少正面引导。

为此,应在提高内容质量的基础上,加大力度推动相关文化出版项目的传播。进入新媒体时代,优秀的地域文化内容依托更易于被读者接受的数字阅读形式存在,这是一种融合性的进步。辽河文化专题出版项目也应坚持融合发展的道路,让出版结合线上平台,整合音视频,实现图书、视频、数字相融合和出版、文旅相融合的出版效果,实现内容价值和经济效益的最大化。同时加快专业人才培养,提高出版门槛,助力提升辽河文化出版策划的深度。

四、 辽河文化出版策划可行性方案

1.设立出版专项基金,加强文献保护,鼓励本土文学创作

对地方文献资源的研究和整理,是一件功在千秋的事业,但是受到出版物经济效益不高的影响,这项工作常常因为资金问题受到不同程度的阻碍,导致出版单位、出版工作者以及创作者难以正常开展相关出版活动。建议有关部门对优秀的地域文献资源进行出版专项扶持,设立专项出版基金,采用专业、公平的专家评审机制审核文献价值,去粗取精,保留优质资源。

同时,应鼓励本地作者进行有地域特色的文学创作,包括小说、散文、诗歌等原创优秀作品。近年来,辽宁省内涌现出一批年轻作家,他们以老工业基地为创作背景,描写了在特定的环境中发生的特别的事件,由于情节引人入胜,有相当一部分出版物已被改编为影视剧作,受到广大读者和观众的喜爱。这些文学作品往往带有强烈的地域生活气息,文字的细腻表达很容易与读者产生共鸣。

设立基金和奖项是对于优秀出版作品的支持和肯定,也能够鼓励更多优秀作者加入创作,推陈出新,营造良好的地域文化氛围。

2.重视创新科技成果专著的出版

作为科教大省,辽宁省近年不断加大财政资金支持科技自主创新研究力度,主动引领航空制造、新材料、机器人、生物医药、新能源汽车、集成电路等战略性新兴产业,前瞻性支撑人工智能、增材制造、柔性电子、量子科技、储能材料等未来产业发展,形成更多新质生产力,服务于教育、医疗、交通等各重要领域。

在这个快速发展的时代进程中,在与全国乃至世界相关研究的交流与碰撞中,辽河区域科技创新领域产生了丰厚的研究成果,成为当下辽河现代化文明发展的重要成就,应该得到高度的重视。

3.出版相关科学普及读本、青少年读物

无论是对辽河文化的追根溯源,还是谱写新的时代华章,辽河文化出版的意义是将这些能够代表辽河文化的优质资源流传下去。它们的继承与发展要靠一代又一代人的努力奋斗得以实现,所以,将这些学术研究成果转化为大众读者和青少年能读懂并喜爱的科普出版物势在必行。

同时,还要深化数字化课程进课堂,让学生通过创新技术了解辽河文化的历史,了解自己的家乡,从而热爱这片孕育了无数代人的土地,将辽河文化传承下去。

辽河文化专题出版项目的策划要立足于党和国家关于地域经济和社会发展的总要求,出版单位应从地域文化中汲取养分,结合自身专业优势,在擅长的领域做精、做深。

在策划地域文化主题出版项目时,一定要与社会主义核心价值观的阐述结合起来,探讨历史与现实、继承与发展的辩证关系;要以精品化的标准开发相关出版产品,确保文化含量和学术质量,实现文化和出版的完美结合。同时,要立足地域风貌、历史文化、民俗风情等,讲好地域文化故事。

基于辽河文化的厚重底蕴,出版人只有坚守专业化、品质化的出版思路,才能培育出有态度、有温度的辽河文化优秀出版物,进而不断发掘出新的知识生长点和新的内容,推动辽河文化资源建设的可持续发展。

(作者单位:北京燕山出版社有限公司)