激活“比喻”创意,让文采飞起来

2024-10-09李小军

比喻是写作中最重要的修辞手法,也是创意读写训练的重点。陈望道先生在《修辞学发凡》中是这样阐述“譬喻(比喻)”的:“思想的对象同另外的事物有了类似点,文章上就用那另外的事物来比拟这思想的对象的,名叫譬喻。”

比喻历来是作家们写作的法宝之一,也是读者检验自我审美鉴赏力的试金石。好的比喻既能够打通文章的任督二脉,让平淡的语言瞬间脱胎换骨,也能带给读者新异绝美的审美享受。在现当代作家中,比喻写得好的作家非常多,张爱玲肯定算其一。我们先来欣赏一下她的比喻:

他比周吉婕还要没血色,连嘴唇都是苍白的,和石膏像一般。在那黑压压的眉毛与睫毛底下,眼睛像风吹过的早稻田,时而露出稻子下的水的青光,一闪,又暗了下去了。(张爱玲《琉璃瓦》)

读这样的文字是不是感到五脏六腑都被熨帖过一遍似的,那么舒展愉悦、灵窍清爽。创意写作不仅教会我们去阅读,去鉴赏,更重要的是要学会写作,那么我们如何才能从鉴赏比喻走向

写好比喻呢?

一、从写作的角度,确立一个比喻句的基本结构

陈望道先生说:“这格(比喻)的成立,实际上共有思想的对象、另外的事物和类似点三个要素,因此文章上也就有正文、譬喻和譬喻语词三个成分。凭着这三个成分的异同及隐现,譬喻辞格可以分为明喻、隐喻(暗喻)、借喻三类。”也就是我们日常所讲的:比喻的基本要素包括本体、喻体、比喻词。但这只是基于理解一个比喻句而言的,对于写作一个比喻句而言,这种描述显然不够具体,难以让我们获得具有实操性的能力。

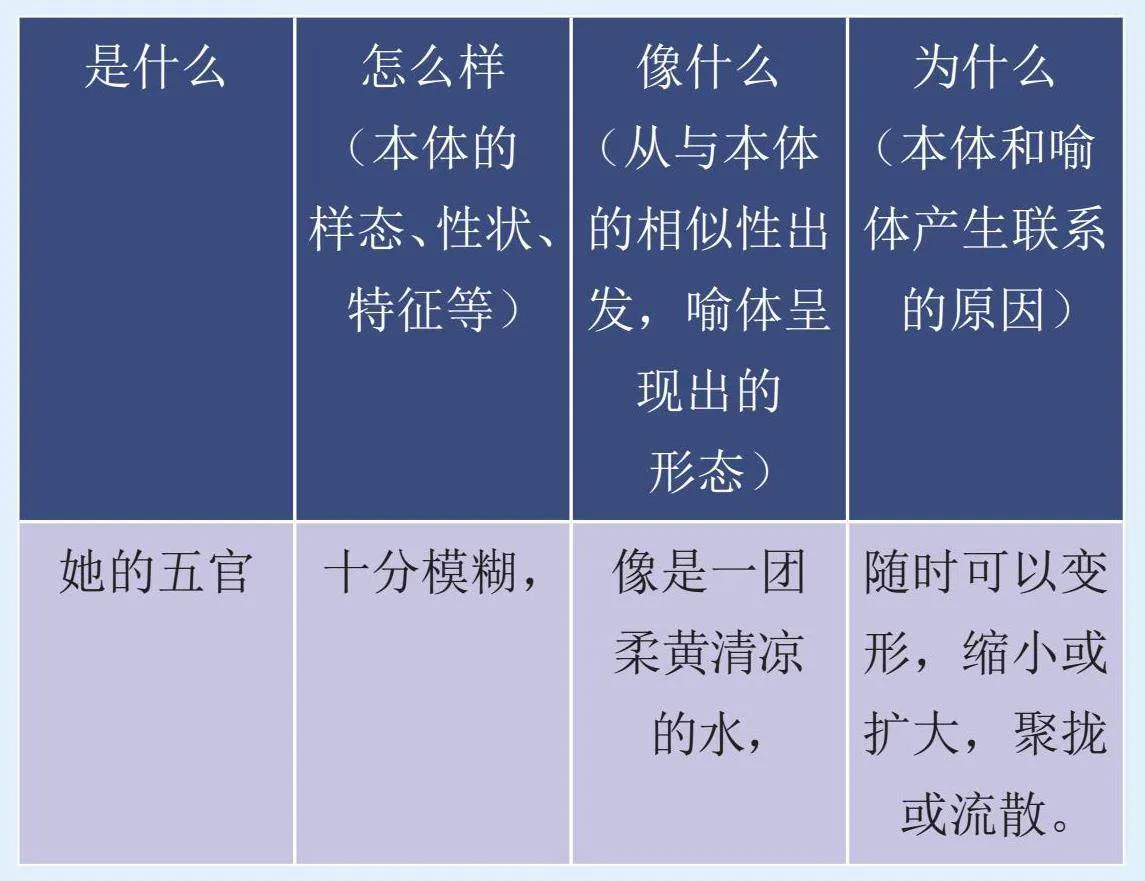

根据创意写作的思路,我们从写作的角度将徐小斌《羽蛇》中的一个比喻句的结构重新进行拆分,可以分为以下四个部分(如下图):

其中,“为什么”并不是每个比喻句都必要的,多数作家会将本体和喻体之间的联系留给读者去想象琢磨,直接告诉读者,往往失去了比喻含蓄蕴藉的特点。一旦这样拆分之后,我们发现,几乎所有的比喻句,无论在句式上呈现得多么复杂,其内在的构成机制是一致的,这就为我们学习写作比喻句提供了一个可靠抓手。

我们不妨再来看几组比喻句:

薇龙一抬眼望见钢琴上面,宝蓝瓷盘里一棵仙人掌【是什么】,正是含苞欲放,那苍绿的厚叶子,四下里探着头【怎么样】,像一窠青蛇,那枝头的一捻红,便像吐出的蛇信子……【像什么】(张爱玲《沉香屑·第一炉香》)

他穿过砖砌的天井,院子正中生着树,【是什么】一树的枯枝高高印在淡青的天上,【怎么样】像瓷上的冰纹【像什么】。(张爱玲《金锁记》)

这个75岁的美妇人便是羽蛇的母亲,现在她凝视着尚在沉睡的女儿,慈母的泪【是什么】慢慢渗了出来【怎么样】,如雪天的泉水一样温暖【像什么】。(徐小斌《羽蛇》)

……而且看上去那张小老头似的脸竟然会有如此丰富的表情【是什么】,满脸的皱纹都活动着【怎么样】,像一朵肌理细腻的菊花正在慢慢绽开【像什么】。(徐小斌《羽蛇》)

二、从审美的角度,厘清一个好比喻句的标准

什么是好的比喻句?这是一个审美问题,标准很难统一,不可一概而论。但是从创意写作的角度,为了让读写共融共生,需要概括出一种普遍的规律,才能在写作中进行运用。于是,我们提出一个“好比喻句的三层标准”——传达妥帖、唤起共感、造境新奇。

传达妥帖是基础层级。比喻的基本要求就是妥帖地传达出本体和喻体之间的明显相通处,让读者能通过比喻修辞更好地领会本体的特征。

例如:

听到这个消息后,哥哥姐姐像青蛙一样哇哇叫,我在地上翻筋斗。

她身体蜷缩着,像一只倒干了粮食的瘪口袋,又像一只钻出了飞蛾的空茧壳。

陈鼻坐在我家门槛上,灶膛里的火映得他满脸闪光,那个巨大的鼻子,像一块结了冰的萝卜雕成。(莫言《蛙》)

将听到好消息后兴奋的叫声比喻成“青蛙叫”,将“蜷缩的身体”比喻成“空茧壳”,这是对本体基本特征的一种比喻性转述。而将“巨大的鼻子”比喻成“结了冰的萝卜”则较妥帖地传递出“灶膛里的火映得他满脸闪光”这一特定场景,让读者产生出这个鼻子“大”“红”“透明”等联想,是以形态喻形态。

唤起共感是良好层级。共感或称通感、联觉。脑科学研究表明,人的大脑分区显著,每个区域有其固定对应的感官。而共感就是让不同的感官区域之间产生串联,从而让人获得更加立体多元的审美感受。好的比喻句要能够让读者产生“五觉共振”的效果。例如:

屋顶花园里常常有孩子们溜冰,兴致高的时候,从早到晚在我们头上咕滋咕滋挫过来又挫过去,像瓷器的摩擦,又像睡熟的人在那里磨牙,听得我们一粒粒牙齿在牙龈里发酸如同青石榴的籽,剔一剔便会掉下来。(张爱玲《公寓生活记趣》)

张爱玲的这个比喻堪称经典,首先是“挫过来又挫过去”的触觉,其次是“发酸如同青石榴的籽”是味觉,再次“剔一剔便会掉下来”连疼痛感都有了。

老夫妇在店堂里对坐着吃饭,太阳照进来正照在脸上,眼睛都睁不开,但是他们似乎觉都不觉得,沉默中只偶然地听见一声碗筷叮当响。她看着他们有一种恍惚之感,仿佛在斜阳中睡了一大觉,醒过来只觉得口干。两人各吃了三碗硬饭,每碗结实得像一只拳头打在肚子上。(张爱玲《怨女》)

将午睡后的“恍惚感”转化为味觉“口干”,又将吃饭的感觉转化为触觉“拳头打在肚子上”,是不是绝妙极了?

写作就像是拍电影,要让你的读者或观众看得见、听得懂、闻得到、摸得着也感受得到,只是电影是用影像来表达,而写作是用文字来呈现画面。

良好的比喻要能调动各种感官去吸引读者,让读者跟着文字,去想象,去感受,去享受。

造境新奇是优秀层级。有些比喻句,能为我们打开一个新异的审美世界,让我们不禁感叹“哇,亏作者想得出来!”。比如张爱玲那句经典:“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子”,何等新异独特,写出了对生命睿智通透的认知,揭示了生命既美丽又充满困顿的复杂性。她用一个比喻造出了一种超越审美的哲学境界。

三、从创意的角度,学会写出一个好比喻

通过对好比喻标准的阐述,我们已经感受到比喻这种修辞背后其实是作家观察力、体验力、想象力以及生命积淀的综合体现。比如张爱玲的比喻永远充满了一种张氏的“典雅又通俗,艳丽又灵透”的格调,莫言的比喻总有一种浪漫和漫不经心,钱锺书的比喻则体现了一位学者的睿智和幽默,等等。

在创意写作训练中,我们不妨采用以下一些方法来创造属于自己的比喻句。

首先,调动“五觉”。写作比喻句时,一定要将你的“五觉”(听觉、视觉、味觉、触觉、嗅觉)充分动起来,试着在自己写的比喻句中充分“共感”。

我们可以尝试用拆分比喻句的基本结构进行“五觉”训练:

如果长期有意识地进行这样的训练,就能打通“五觉”分区,从而实现“妙喻生花”。

其次,动静转化。如果本体是静态的客观事物,那么就让喻体是动态的生物,反之亦然。

例如张爱玲《沉香屑·第二炉香》结尾,男主人公饱受打击,“煤气的火光,像一朵硕大的黑心的蓝菊花,细长的花瓣向里拳曲着。他把火渐渐关小了,花瓣子渐渐地短了,短了,快没有了,只剩下一圈齐整的小蓝牙齿,牙齿也渐渐地隐去了,但是在完全消灭之前,突然向外一扑,伸为一两寸长的尖利的獠牙,只一刹那,就‘啪’的一炸,化为乌有”。

将煤气的火光(动态、事物)比喻成蓝菊花(静态),又变为“小蓝牙齿”“獠牙”(生物),那种被撕咬的感觉让人不寒而栗。

第三,反道而行。想到一个比喻时,不妨滑过最直接感受到的喻体,来个反其道而行。例如一般人比喻通常是用自然景观来描述生活中的物品:她心情低落到极点,整个人瘫软在地上,好像一只被遗弃在路边的风筝,在寒风中瑟瑟作响。

我们再看看张爱玲在《沉香屑·第一炉香》中的比喻。主人公薇龙受到梁太太的奚落,这令她难以忍受。写到此时她看到的日落,张爱玲竟然用到了这样的比喻,落日“倒像雪茄烟盒盖上的商标”一样,“满山的棕榈,芭蕉”也颇有点“像雪茄烟丝”,月亮升起之际,“烟树迷离,青溶溶的”。通过这些景物给人一种压抑恍惚之感,这就是名家笔下非同一般的气象。

(作者单位:湖南师范大学附属中学)