21世纪以来我国教师信息素养研究现状及趋势

2024-09-30马蓉尹卫江邓冬琳

摘要:近年来,人工智能ChatGPT的迅速出圈,引发了社会各界的广泛关注和热议,并促使教育界学者们对于教育中“人机”关系的再思考。二十大报告明确强调“推进教育数字化转型”,世界数字教育大会上充分体现和响应了这一政策要点。教师作为育人过程中的直接参与者具有至关重要的作用,培养及提高教师的信息素养是顺应“教育数字化转型”的迫切需求。以中国知网(CNKI)为搜索途径,将“教师信息素养”为关键词对相关文献进行检索,选取来源为北大核心、南大核心(CSSCI)、SCI、SSCI、CSCD的核心期刊共346篇论文,运用CiteSpace工具对所收集到的文献进行分析,得到关于教师信息素养研究的现状热点及发展趋势的相关图谱。通过图谱结果认识我国教师信息素养研究现状、学者关注点及其未来发展趋势,为该主题后续研究提供资料和启示。

关键词:数字化;教师信息素养;人机关系;CiteSpace

中图分类号:G451" " "文献标识码:" A" " " 文章编号:2095-7734(2024)04-0106-10

一、引言

以大数据、人工智能为代表的新兴信息技术不断渗透教育领域,教学环境、教学对象、教学内容和教育供给方式正在发生巨大的转变。[1]“互联网+”时代的新型教育生态在教育体系、教育结构、教育模式上不仅改变了传统教育生态体系,也将重新定义教师能力标准和职业要求。[2]教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》中明确要求全面提升师生信息素养,推动从技术应用向能力素质拓展,《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》强调提升中小学教师的信息技术应用能力,促进信息技术与教育教学的深度融合。党的二十大报告强调“教育数字化转型”并在随后召开的世界数字教育大会上全面体现了这一教育政策要点,教师信息素养已然成为教育领域改革发展的关键议题。在中国学术期刊网络出版总库(CNKI)以“教师信息素养”为主题进行学术期刊检索发现,相关研究呈现量大、面广、点多、分散的特点。已有成果对教师信息素养研究领域的理论贡献和实践指导有限。提升教师信息化教学能力,推动“互联网+教育”发展新生态,加快教育现代化、建设教育强国,形成教师信息素养的中国式现代化研究道路,是一项重要且系统的工作。鉴于此,本研究采用CiteSpace文献计量软件对我国教师信息素养的相关研究成果进行采集,对作者和研究机构、关键词图谱、研究阶段进行可视化呈现与分析,以期为后续研究者提供助益。

二、研究方法

CiteSpace软件是由美国德雷塞尔大学计算机与情报学学院陈超美教授在库恩科学革命结构理论和文献共被引分析等理论的启发下,基于JAVA开发的科学计量与知识图谱工具,[3]已成为信息分析领域中影响力较大的信息可视化软件。[4]其独到之处在于其绘制的知识图谱能够显示一个学科或知识领域在一定时期发展的趋势与动向,形成若干研究前沿领域的演进历程。[5]

本研究的文献数据均被中国知网(CNKI)数据库收录。数据收集方法采用中国知网高级检索模式,输入主题词“教师信息素养”、“教师数据素养”等字段进行精确搜索,筛选数据来源类别为中文核心期刊和中文社会科学引文索引(CSSCI),检索范围为2000年至2024年,检索日期为2024年6月3日。为确保文献可靠与一致,注意检索文献的核对,删减导读与专栏导语、学术会议信息、年度总目次以及新闻报道、人物介绍与机构介绍类的非研究型文献,最后得到346条有效文献信息。

三、研究结果与分析

(一)发文量分析

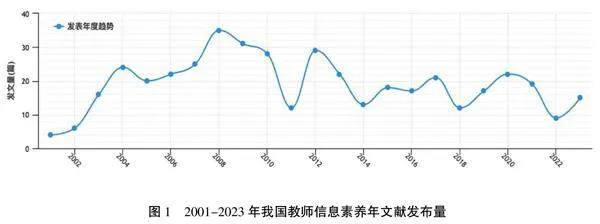

对文献时间及发文量分布进行分析是了解某一主题研究现状的必要措施。科学知识量增长规律与文献增长规律密切相关,因此文献数量的变化是衡量科学知识量的重要指标之一。[6]通过对所得到的数据进行分析,可以了解到有关与“教师信息素养”的文献最早发表于2001年,图1为我国以年为统计单位的“教师信息素养”研究相关的文献发表数量。从图中可以看出“教师信息素养”的研究呈现波浪式发展。2001-2008年文献整体是处于蓬勃发展之势并于2008年达到峰值。2009-2022年整体处于下降之势,教育部在2012年、2018年及2019年发布了《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》《教育信息化2.0行动计划》《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》使得研究趋势有所回升。2021年至2022年由于在政策和技术上都没有较大的突破,导致研究趋势有所下降。2022年二十大强调“教育数字化转型”、2023年举办的世界数字教育大会、2023年2月教育部发布的《教师数字素养》以及ChatGPT在教育界引起的关注,将有望推动有关教师信息素养的新一轮研究热潮。

(二)作者及机构分布

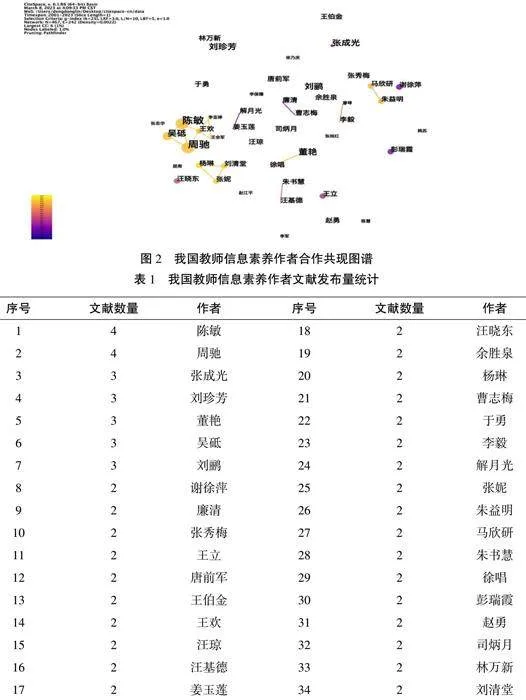

作者合作共现图谱能够根据节点大小以及节点之间的连线粗细,反应作者发文量及作者之间合作关系及频次,节点越大作者发文量越多,连线越粗表明作者之间的合作频次越高,反之则越少。通过作者之间的连线了解到学者们对于“教师信息素养”相关领域的研究存在着一定的合作研究,但是其中未有连线的独立研究作者占比也比较多。其次,合作的关系网主要以单连线为主,两位以上的合作网较少。核心作者的最低发文量可以根据普莱斯定律计算得出,通过公式为m=0.749√nmax(nmax为作者最高发文量)计算结果为1.49,因此核心作者最低发文量应为2篇。结合图2和表1可以看出,该领域的研究者们缺乏较广及较高频次的合作研究,核心作者的发文量相较于其他领域是较少的。

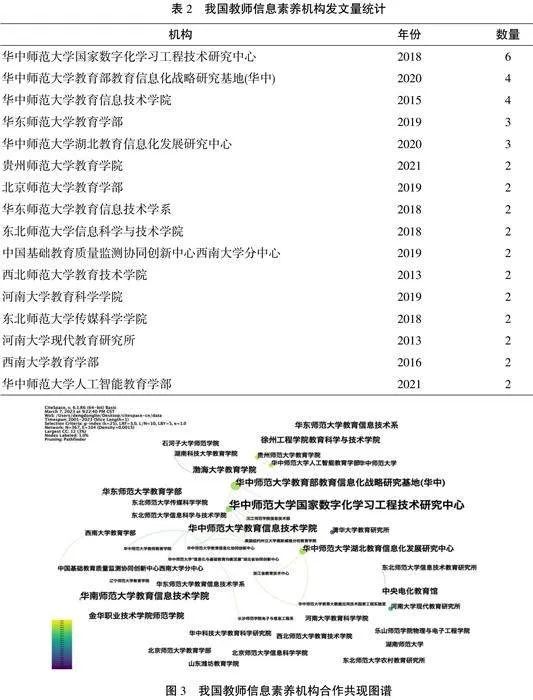

图3及表2展现了有关“教师信息素养”研究机构的合作共现图谱,从中可以了解到发文量较多的机构主要是专门从事信息工程或信息化的机构。早期研究机构合作比较分散,部分机构间存在一定合作关系,但整体而言各个机构的合作网络比较松散,机构之间的合作交流相对较少,尚未形成机构群。[7]近几年研究机构合作紧密程度逐渐提升,如以华中师范大学为中心的合作团队,一直持续产出教师信息素养研究成果,逐渐成为机构时序图的核心节点。[8]例如,华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心、华中师范大学教育部教育信息化战略研究基地等机构。

(三)关键词图谱分析

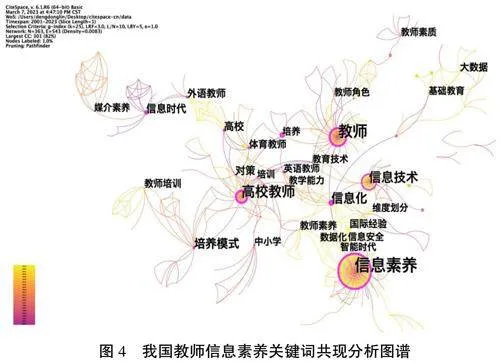

1.关键词词频分析

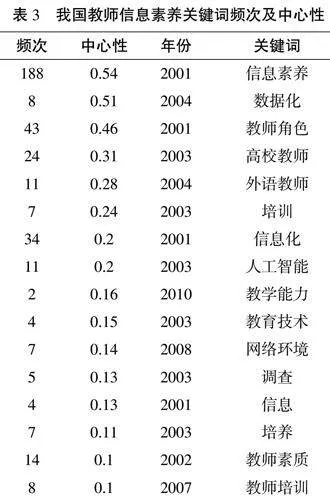

对关键词进行词频分析能够根据关键词出现的频次由高到低的排列顺序,了解到该研究领域研究者们关注的重点,了解研究热点及趋势。本研究以关键词作为分析对象,时间切片设置为一年,进而得到关键词共现分析图谱。关键词本身所对应的圆圈大小及颜色的宽度代表了频次的高低,圆圈越大代表该关键词出现的频次越高,反之则越低;颜色越宽说明在颜色所对应的年份该关键词出现的频次越高,反之则越低。节点之间有粗细不一的连线进行连接,连线表示在某文献中该相连关键词共同出现,连线的粗细表示其共同出现的频次高低,连线越粗代表关系越紧密,反之则越低。“信息素养”“信息技术”“信息化”等词是教师信息素养这一研究领域相关的热点关键词。本研究分别选取频次中心性居于前16的关键词进行分析,节点的中介中心性代表该节点在整个关键词网络中的重要程度,节点的中介中心性越大则代表其中心性越高,以其为中心进行连接的节点越多,中介中心性大于0.1表示该节点在整个网络结构中比较重要。结合图4及表3,我们可以了解到“信息素养”“教师”“信息化”“教师培训”“信息素养”等关键词是教师信息素养研究的热点。

2.关键词聚类分析

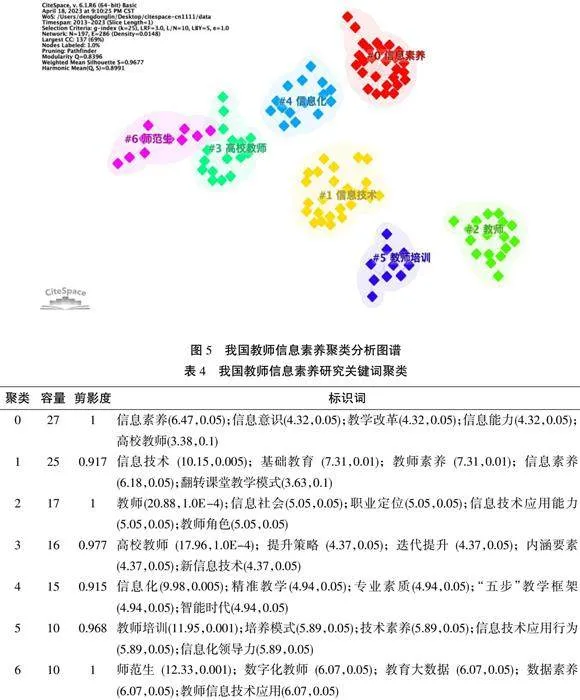

高频关键词得以清晰后,运用LLR算法对高频关键词进行聚类分析得到图5,这一模块值为

Q=0.8396,平均轮廓值S=0.9677的关键词聚类图谱,Qgt;0.3,Sgt;0.5代表该聚类结构显著、分析合理。将所得到的8个聚类进行合并,可归纳为5个关键词聚类:0#信息素养、#1信息技术、#2教师、#5教师培训、#6师范生。关键词聚类分析图谱结合二次文献可以了解到我国教师信息素养研究现状。通过图5和表4归纳为以下三个议题进行分析:

第一,教师信息素养相关研究。排名前三的聚类出主要的标识词为“信息素养”“信息意识”“信息能力”“教师角色”“职业定位”等。表明与教师信息素养的相关研究主要集聚于信息化时代下教师信息素养的内涵以及教师的自我认知两个方面。同时“基础教育”“高校教师”等标识词体现了教师信息素养的主要研究对象的范围集中于初等教育和高等教育。

第二,教学模式的创新。由表3中“翻转课堂教学模式”“精准教学”“五步”“教学框架”等标识词,我们可以了解到对于教师信息素养的研究,学者们不仅关注教师信息素养的内涵和教师观念的理论式阐释,并且结合信息时代的特征,对教学模式也进行了改革和创新的相关操作性研究。

第三,教师培训的研究。这一聚类中展现出的高频关键词主要有“培养模式”“信息化领导力”“师范生”“数字化教师”等,可以看出,注重教师信息素养培养标准、模式的研究,同时关注师范生的培养。体现了当前研究关注到了现有教师队伍以及预备教师队伍信息素养的培养,以此亟待实现教师队伍整体性转变。

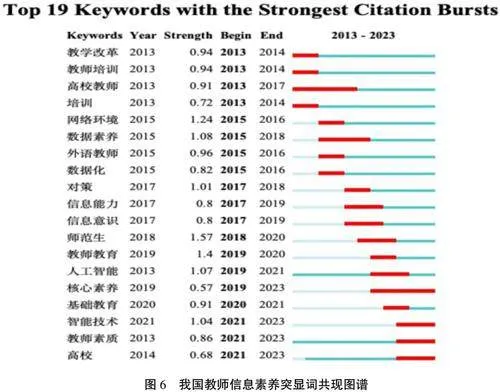

3.突现词分析

突现词分析主要是一个研究时期段内对某一研究领域中被反复提及,且重复率和增长率均较高的关键词。[9]该算法主要通过考察词频的时间分布,将那些频次变化率高、增长速度快的突变词从大量的常规用词中检测出来,用词频的变动趋势,而不仅仅是词频的高低,来分析科学的前沿领域和发展趋势。[10]

根据图6展现的突现词共现图谱可将我国教师信息素养发展阶段进行如下划分:网络化时代(2012—2016年)、信息化时代(2017—2020年)、智能化时代(2021—2023年)。

第一阶段,随着网络技术的广泛使用,科技初步被投入和应用于教学。为了适应教育教学环境变化的各项教育改革应运而生。如:在线教育资源建设,包含发展在线课程和数字图书馆,提供更多样化的学习资源等;信息技术课程融入,包含将信息技术作为必修课程,培养学生的计算机操作能力等;建立网络教学平台,支持远程教育和在线学习;加强教师信息技术培训,提升教学现代化水平;重视学生的信息素养,教授网络搜索、评估和利用信息的能力等。

第二阶段,信息通过网络、大数据等途径实现了及时性、实时性互动与传播。信息化时代要求学校培养具有信息素养的时代新人,而教师是教育教学过程的实践者,在培养过程起到了不可缺少的关键角色。因此在这一阶段研究者针对教师所应该具有的信息素养内涵和结构进行了大量的研究。相关研究认为信息素养是建立在信息技术基础上的一个多元化、有层次的概念范畴,是集信息技术知识与技能、信息观念与意识、信息伦理与道德、利用信息技术解决问题的思维与创新技能于一身的综合素养,其内涵具有动态性和发展性。[11]关于教师信息素养的结构研究将其划分为信息意识素养、信息知识素养、信息能力素养、信息伦理素养;[12]教学设计素养、教学方法运用素养、教学实施素养、教学媒体选用素养、教学观察素养与教学反思素养等。[13]

第三阶段的突现词主要是“核心素养”、“智能技术”、“教师素质”等词语。“核心素养”在一阶段的持续时间最长。学生发展核心素养,主要是指学生应具备的,能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。[14]是对农业和工业时代“基本技能”的发展与超越,其核心是创造性思维能力和复杂交往能力,具有时代性、综合性、跨领域性与复杂性。[15]2022年教育部印发《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》,将核心素养作为落实新课程改革的重要原则。各级各类学校开展的教育教学工作须以培养学生的核心素养为导向,落实立德树人的根本任务,提升新时代国家人才核心竞争力。为此,要加强人工智能技术辅助教学,开发自适应学习系统,根据学生的学习进度和能力调整教学内容,构建指向核心素养的智能化深度学习等,这对教师信息素养提出了新的挑战。教师如何应对智能化时代的教育改革和育人要求,是一个悬而未决的领域。

四、未来研究展望

(一)完善政策制度,保障教师信息素养发展稳步推进

教育政策既是教育研究的内容,也是教育研究的重要导向,面对信息化、人工智能不可逆的发展趋势,应积极完善相关政策,助力数字化赋能教育教学改革和教师信息素养稳步推进。教育政策应具有良好权威结构,能够有效克服权威分裂,这是有效推进教师信息素养的保障。各级各类学校在落实政策时,由于政策理解偏差致使落实过程中出现各种各样的操作偏差。回应社会发展需要,面向未来发展,实现工具理性和价值理性相统一是好的教育政策的判断标准之一。[16]将信息素养作为教师评价的一项重要指标,能够有效推进各级各类教育主管部门和学校提升教师信息素养。如2014年颁布的《中小学教师信息技术应用能力标准(实行)》,对教师的信息素养能力进行具体清晰的可操作性规定,使教师在教育教学实践中能够有实践标准和参考依据。这里值得注意的是,随着时代进步,科技更新换代速度越来越快,研究者应该对智能技术发展现状进行充分考虑,对教师信息素养的评价指标不断进行更新完善。此外,教育政策的可选择性[17]要求教师信息素养评价应加强对不同地区、不同教育发展水平进行差异化研判。

(二)重视差异,构建多层次、多维度的研培体制

在高质量落实国家标准的基础上,因地、因校、因人而异的教师信息化研培体系是保障教师信息素养提升的关键途径。当前我国教育发展水平不均衡现象仍然存在,不同地区、不同学校、城乡之间存在较大差距。同时,不同阶段和层次的教师所应该具备的信息素养标准根据学段也应有所区别,对教师信息素养的标准和研培也不能一概而论。如在《中小学教师信息技术应用能力标准(实行)》要求教师“利用技术支持,改进教学方式,有效实施课堂教学”,对信息技术发展水平较高的地区,教师可以充分利用校内已有平台和校外优质资源,但对信息技术发展水平不高的地区,教师则需要转换思维方式,利用线上资源赋能教育教学改革。因此,未来该领域的相关研究一是可以通过数据采集、需求调研、培训反馈和跟踪等方式,建立教师信息素养研培的数据模型库,提供个性化的、长效化的教师研培档案袋;二是可以探索不同层次、不同学段、不同学科的教师信息素养研培标准;三是可以积极探索线上和远程平台如何赋能教育欠发达地区教师信息素养提升策略。如对国家中小学智慧教育平台、国家数字图书馆、全国中小学实验在线平台、中国数字科技馆等线上优质平台教学运用的追踪研究和行动研究。此外,也应关注对现有“国培”“省培”等相关培训中有关信息化素养模块合理性、适切性的评价研究。

(三)关注教学实践,促进教师信息素养创新融合发展

聚焦信息化时代特征,结合实践创新发展教师信息素养。从当前文献的关键词可以看出,研究者主要的聚焦点还是集中于理论探讨。如教师信息素养的时代要求、内涵解析、结构框架、应然理路等方面,基于实践导向的实证数据和调查研究并不多。随着科技的不断变革,人工智能、新兴技术在教育领域的运用日新月异,这要求我们从关注教师如何更好运用人工智能进行教学转变为如何利用科技促进教育变革。然而目前的研究成果中,工具主义路线和技术主义路线仍占上风。即:新技术和新方法是什么、有哪些,新的技术和方法在教学中如何穿插使用,如何提供丰富多样的教学视角和课程材料等。但技术与教学的融合如何提升育人成效和育人价值的探讨不够深入。信息化是当前最显著的时代特征。云计算、物联网、人工智能、VR等新兴技术的发展,为我们提供了教学模式改革的可能。尤其近来引起学界广泛讨论的人工智能“ChatGPT”,能够实现人机的实时互动,让学生回归传统对话式学习模式,学生不再只通过搜索得到答案,而是通过提问、对话不断加深对知识的理解,实现深度学习。教师通过布置合适的作业和课题将课堂内外贯通,培养和提高学生的自我学习能力,加强学生对知识的学习和理解。同时,信息技术使得教师的教学负担得以减轻,能够更加关注自身的专业发展,展现教育情怀。教学是教师实现育人的重要实践途径之一,也是教师信息素养得以提升的重要渠道。因此,研究者应该更加重视教师信息素养在具体教学实践的探索,如何利用前沿的信息技术对教学模式进行创新改革,引导教师落实教学具体实践过程,使教师通过教学不断提升自身的信息素养,同时关注到教育过程中具体的个人,实现教育的具身转向。

(四)树立信息技术伦理观,提高数字社会的教育责任

诚然,技术进化与更新是推动教育形态发生变革的重要推动力之一,面向未来的“人工智能+教育”发展“正当时”,[18]但对于人工智能的伦理担忧从未中断。2015年,《科学》(Science)杂志发表了一篇《承认人工智能的阴暗面》(Acknowledging AI's dark side)文章,表达了对人工智能研发和研究中一定程度上规避伦理问题的担忧。[19]人工智能技术对教师和学生的成长资料进行大量收集,可能会导致教师和学生个人隐私的泄漏,对师生造成一定的影响,存在一定的信息伦理隐患。因此,在信息素养的培养中应该关注到信息伦理的培养,相关政府也要重视信息伦理标准的框架建构,规避信息数据收集导致的教学风险。学校管理和教学中,收集、分析学生的数据是不可避免的,但使用范围、保存方式、传输方式都需严格遵守数据安全规范。教师也要自觉提高自我网络信息道德素养,树立正确网络信息伦理观,规范合理使用数字化产品,加强教师自我数字安全责任意识。因此,应高度警惕教师信息素养研究中人工智能带来的“技术陷阱”。因此,未来研究可着力于“人工智能+教育”模式中以人为本的价值导向,技术赋能教育教学中以德为先的道义担当,教师信息素养提升体制和机制中以法为界的伦理规约,从而构建人机共生的数字化教育生态系统。

参考文献:

[1]" 杨宗凯,吴砥,陈敏.新兴技术助力教育生态重构[J].中国电化教育,2019,(02):1-5.

[2]" 吴砥,周驰,陈敏.“互联网+”时代教师信息素养评价研究"[J].中国电化教育,2020,(01):56-63+108.

[3]" 周群,孙会军,李奎元.情报分析方法在学科服务中的探索与应用[M].北京:中国农业大学出版社,2022.:14.

[4]" 肖明,陈嘉勇,李国俊.基于CiteSpace研究科学知识图谱的可视化分析[J].图书情报工作,2011,55(06):91-95.

[5]" 赵蓉英.信息计量分析工具理论与实践[M].武汉:武汉大学出版社,2017:223.

[6]" 邱均平,苏金燕,熊尊妍.基于文献计量的国内外信息资源管理研究比较分析[J].中国图书馆学报,2008,(05):37-45.

[7]" 高翼,彭爽.国内教师信息素养研究可视化分析与展望[J].情报科学,2023,41(05):161-168+180.

[8]" 王毅,卜丽竹.教师信息素养研究的现状、热点及启示"——基于2000-2021年CNKI和Web of Science的文献计量分析[J].齐鲁师范学院学报,2022,37(02):1-12.

[9]" CHEN C.CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]."Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006,57(03):359-377.

[10] 邱均平,宋艳辉.引文分析领域研究热点前沿与高频作者的二维时空分析[J].图书情报知识,2011,(06):18-24.

[11] 于晓雅.人工智能视域下教师信息素养内涵解析及提升策略研究[J].中国教育学刊,2019,(08):70-75.

[12] 李兆义.“互联网+”时代教师信息素养结构及培养路径[J].宁夏师范学院学报,2019,40(12):97-103.

[13] 王轶,石纬林,崔艳辉.“互联网+”时代青年教师信息素养研究[J].中国电化教育,2017,(03):109-114.

[14] 核心素养研究课题组.中国学生发展核心素养[J].中国教育学刊,2016,(10):1-3.

[15] 张华.论核心素养的内涵[J].全球教育展望,2016,45(04):10-24.

[16] 涂端午,魏巍.什么是好的教育政策[J].教育研究,2014,35(01):47-53+59.

[17] 劳凯声,刘复兴.论教育政策的价值基础[J].北京师范大学学报(人文社会科学版),2000,(06):5-17.

[18] 胡小勇,徐欢云.面向K-12教师的智能教育素养框架构建[J].开放教育研究,2021,27(04):59-70.

[19] Didier Christelle,Duan Weiwen,etc.Acknowledging AI's dark side[J].Science,2015,349(6252):1064-1065.

Research Status and Trends of Teacher Information Literacy in China Since"the 21st Century

——Based on CiteSpace Bibliometric Analysis MA Rong,YIN Weijiang,DENG Donglin

(1.Yunnan Simao No.1 Primary School,Pu 'er 665000,Yunnan; 2.Faculty of Teacher Education,Pu'er University,Pu 'er 665000,Yunnan; 3.Office of Academic Affairs, Pu 'er University,Pu 'er 665000,Yunnan,China)

Abstract: In recent years, the rapid rise of artificial intelligence chatGPT has attracted widespread attention and heated discussion from all walks of life, prompting scholars in the education sector to rethink the \"human-machine\" relationship in education. The 20th National Congress report explicitly emphasized \"promoting the digital transformation of education\", and this policy point was fully reflected and responded to at the subsequent World Digital Education Conference. Teachers, as direct participants in the process of nurturing individuals, play a crucial role. Cultivating and enhancing teachers' information literacy is an urgent need to adapt to the \"digital transformation of education\". This paper uses China National Knowledge Infrastructure (CNKI) as the search method, with \"teacher information literacy\" as the keyword to retrieve related literature. A total of 346 core journals from Peking University, SCI, SSCI, and CSCD were selected, and the Citespace tool was used to analyze the collected literature, obtaining a related map of the current hotspots and development trends of teacher information literacy research. Through the map results, we understand the current status of teacher information literacy research in our country, scholars' focus points, and its future development trends, providing materials and insights for subsequent research on this topic.

Keywords: digitalization; teacher information literacy; human-machine relationship; citespace

基金项目:云南省2023年本科教育教学改革研究项目“跨界联动:教师教育者教学能力提升的追踪研究(JG2023267)”。

作者简介:马" 蓉(1969-),女,云南普洱,中小学副高级教师,研究方向:学校管理、老师专业发展;

尹卫江(1969-),女,云南大理,副教授,研究方向:教师教育;

邓冬琳(2002-),女,云南曲靖,研究方向:教育评价。