渗透类比思想 发展核心素养

2024-09-30姚红霞

[摘 要] 高中数学知识量大且深奥,想要在短时间内掌握并应用新知,最好的方法就是在原有认知体系上,将类比源与靶对象有机地融合在一起进行类比分析,提炼并建构新知. 文章从类比程序出发,以“空间向量及其加减运算”教学为例,具体从三个阶段探讨如何将类比思想融入教学中,以提升学生的数学学科核心素养.

[关键词] 类比思想;教学;空间向量

亚里士多德曾提出:学习应从相似的内容出发,虽然它们之间相距甚远. 这句话诠释了类比的核心就是将相似对象的信息相互转移. 类比思想是诱发学生产生灵感的主要源泉,如莱布尼茨就是受中国八卦图的启发,圆满解决了创建二进制数所遇到的障碍.

类比程序

想要发展学生的数学类比思想,关键在于培养学生的类比思维. 一般而言,类比程序主要有如下三个阶段:①紧扣数学事物的特征,联想与它相关的内容;②借助类比猜想,证明结论;③尝试用所得结论解决实际问题[1].

教学分析

本节课比较特殊,既是学生初次应用向量法解决立体几何的一节课,又是应用“欧几里得公理化体系”之外的代数法实施运算的起始课,还是学生从几何直观想象转化到抽象的逻辑推理的转折课. 体验类比思想在解决空间几何问题中的便利,对提升学生的空间想象、逻辑推理、数学抽象等能力具有重要意义. 因此,本节课具有示范价值,是将向量从“三维”推广到“n维”的基础.

教学简录

1. 问题情境,揭露课题

师:现在回顾一下我们学过的数学知识类别及其间的联系方法.

这是开放性问题情境,涉及面很广,学生回答丰富,如代数、几何、数列、函数、方程、向量等. 经讨论,学生一致认为是数学思想将这些看似无关的数学知识串联起来,如常见的数形结合思想、化归思想、类比思想、转化思想等.

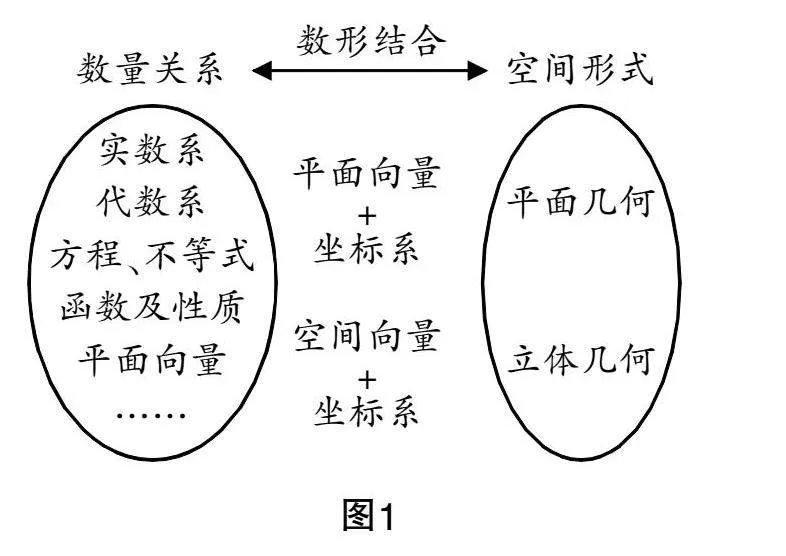

教师认可学生的回答,并借助恩格斯提出的“数学是研究数量关系和空间形式的一门科学”,指导学生从“数”与“形”两个方面理解数学知识的内在联系(见图1),尤其强调本节课将应用类比思想、转化思想和数形结合思想等.

设计意图 通过分析数学概念与图示,引导学生理解几何与代数的转化关系,明确转化可提高运算能力,为解决难度较大的问题服务,如二面角问题. 由此,学生会自然而然地想到“是否可用数量关系或空间向量来探索立体几何问题呢?”显然,此环节激发学生的探索欲,揭示教学主题.

2. 活动探究,深化理解

活动1 探寻生活中的空间向量.

师:请大家想一想生活中与空间向量相关的实例,尝试自主制作一个空间向量来讨论.

生1:准备几根绳子与一串钥匙,分别以水平、竖直与特殊角的方向来拉动钥匙,钥匙受力情况不同,可以此来探寻不同的空间向量.

师:这个想法不错,简便易行且容易理解. 现在请大家取出纸笔,画出钥匙在操作中的受力关系.

设计意图 数学与生活有着千丝万缕的联系,鼓励学生基于生活制作空间向量,激发学生探究热情的同时,加深他们对数学与实际生活联系的认知,为接下来的教学奠定基础.

活动2 类比平面感知空间.

巡视发现学生画了多种钥匙受力图,要求学生分类这些受力图,并思考分类方式.

生2:按照平面与空间可把这些图分成两大类.

师:这两者之间存在什么样的联系呢?这是本节课着重讨论的问题.

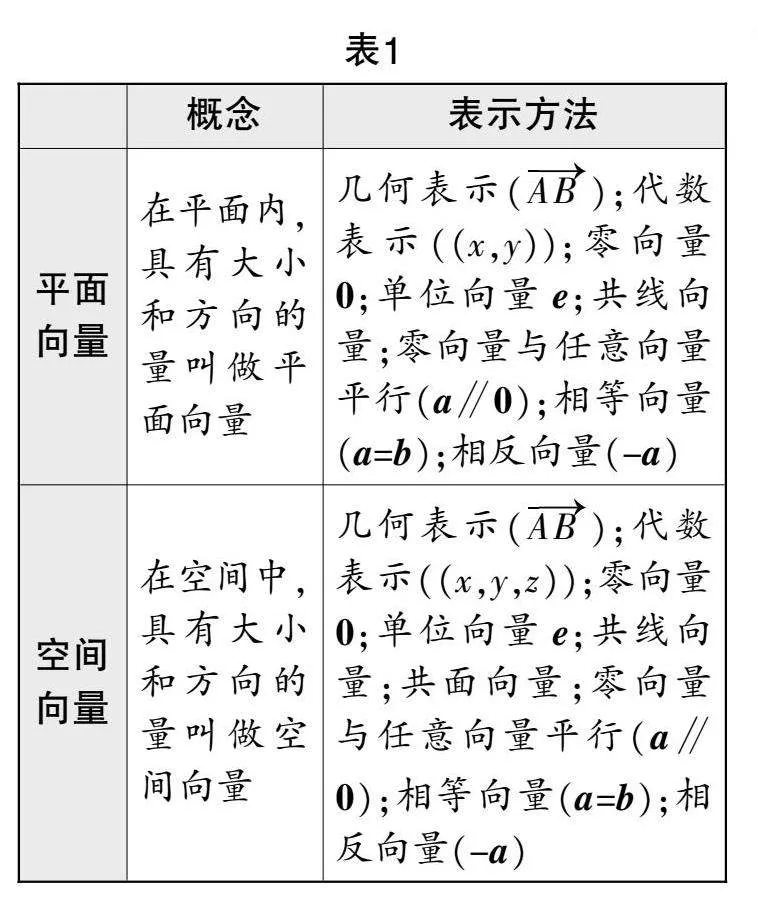

学生通过合作学习,自主设计表格(如表1所示),比较平面向量与空间向量在概念与表示方法上的异同.

设计意图 此环节旨在培养学生类比思想,让学生在自主分类的基础上,自然而然地对比平面向量与空间向量,通过表格明确表达两类向量的概念与表示方法,为进一步探索空间向量奠定基础.

活动3 探索空间向量加减运算.

师:若a,b是两个平面向量,结合我们所学的内容,可怎样计算它们的和与差?

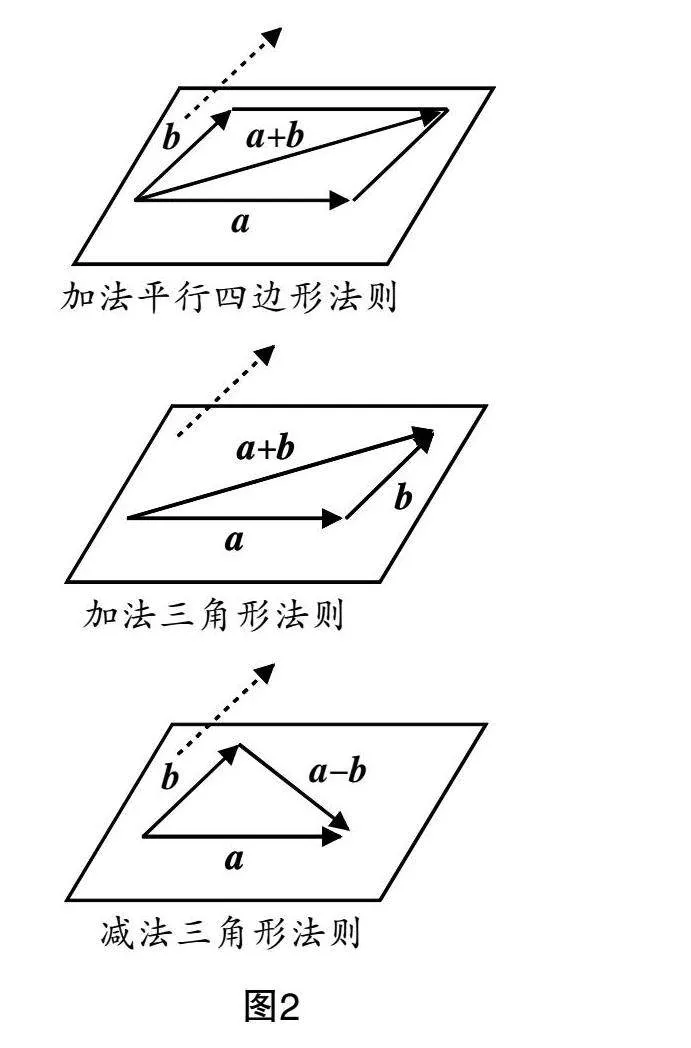

生3:借助三角形与平行四边形法则平移两个向量,重合起点或首尾相接成三角形或平行四边形,即可进行运算.

师:为什么可以这么操作?

生4:因为平面向量能自由移动,其加减基于平移,但要保持大小和方向不变.

师:很好!类比平面向量的加减法,空间向量是否适合平移?空间向量能否像平面向量一样,重合起点或首尾相接成三角形或平行四边形?

生5:结合空间向量所在直线的位置关系来看,存在平行、相交与异面三种情况,其中异面直线可平移到同一个平面内,因此空间向量可以像平面向量一样平移,重合起点或首尾相接成三角形或平行四边形.

教师认可这位学生的说法,并着重强调任意两个空间向量都可以转化成两个平面向量进行分析,这是解决空间向量问题的重要方法.

师:若a,b均为空间向量,我们该怎样定义它们的和与差?

学生认为只要将a,b平移到同一个平面内,即将空间向量问题转化为平面向量问题就能解决和与差的问题. 在此基础上,教师展示图2,与学生一起定义空间向量的和与差.

设计意图 类比法为定义空间向量的和与差提供了基础. 这种设计有助于提高学生的自主探究能力和类比思维能力,帮助学生构建新识,促进学生高阶思维的发展.

活动4 空间向量加法是否满足交换律与结合律.

师:结合我们的认知经验可知,在空间向量加法中,交换律是必然的. 由于任意的三个空间向量不一定能平移到同一个平面内,这与平面向量有明显差异,因此空间向量加法是否满足结合律呢?我们可用作图法进行探究并验证.

如图3所示,三角形或平行四边形法则均表明空间向量加法满足结合律,即(a+b)+c=a+(b+c).

师:请简述你们的收获或结论.

生6:前面的探究活动告诉我们,首尾相接的向量的和等于由起始向量起点指向最后一个向量终点的向量,如果若干向量能围成一个封闭图形,那么它们的和就是0.

生7:三个起始点相同但不共面的向量的和,等于以这些向量为棱的平行六面体中,从公共起始点出发的对角线向量.

设计意图 此环节引导学生用画图法探索交换律与结合律,既帮助学生掌握相应知识,又培养类比思想,成功完成新知教学任务.

3. 课堂小结,归纳提升

师:本节课推进顺利,得益于我们在教学中应用了什么数学思想方法?

生(众):类比思想方法、转化思想方法、数形结合思想方法等.

师:确实,类比思想方法使我们从平面向量推导出空间向量的概念、性质与运算. 现在请大家回顾整节课的教学流程,说说你们的收获与感悟.

设计意图 课堂小结是梳理知识点、提炼数学思想方法的环节,在教师的点拨与引导下,学生整理知识结构,并回顾本节课应用的思想方法等,为后续研究更多问题夯实了方法基础.

几点思考

1. 类比需关注师生在课堂中的地位

新课标强调学生在课堂中的主体性地位. 既然要培养学生类比思想,首先就要将学生放在教学首位. 当然,学生固然重要,但教师也不可忽视,教师具有无可替代的作用. 事实证明,并不是所有新知教学都具有类比性,类比源与靶对象之间具有一定的相似性是实施类比的前提. 教学时,教师首先要明确目标,才能为学生指引方向.

纵观本节课的教学,每一个环节都以教师点拨,学生主动探索、合作交流为主. 这种模式不仅体现了学生在课堂中的主体性地位,还彰显教师的课堂调控能力与引导作用. 正因为师生积极互动,默契配合,才使课堂顺利推进,完成教学任务,达到预期目标. 因此,关注师生在课堂中的地位是培养学生类比思想的基础.

2. 类比思想需渗透在教学中

类比属于一种“由此及彼”的迁移过程,是促使学生触类旁通,获得举一反三能力的方法基础,它对推进学生个体发展具有重要意义[2]. 类比思想需浸润在课堂的每一个环节中,但要切忌为了类比而类比,而应引导学生在自主发现中进行类比. 此为授学生以“渔”而非“鱼”的过程. 课堂在教师引导、学生自主探索中动态生成,学生通过观察、联想、研究,获得相应结论.

本节课的“活动探究,深化理解”环节,教师以鼓励学生自主探寻生活中的向量为起点,引导学生自发分类平面向量与空间向量. 两者从同一事物中分离出来,学生自然会将它们联系到一起进行思考,平面向量与空间向量的类比自然就发生了.

至于可从哪些方面类比平面向量与空间向量,这就依赖于学生的认知经验. 在教师的点拨下,学生将已知内容罗列到表格中,如平面向量和空间向量的概念和几何表达方法等. 通过对知识点的一一梳理,类比思想就渗透到每个教学环节中.

3. 类比思想可促进核心素养的发展

康德认为:当我们的智力缺乏可靠的论证思路时,指引我们前进的往往是类比. 确实,类比思想对学科的发展乃至社会的进步都有重要作用. 数学教学旨在发展学生的数学学科核心素养,类比思想是实现此目标的关键动力. 它能帮助学生更好地理解、建构、内化新知,让学生在由此及彼中实现知识的迁移,获得良好的思维能力,这些能力是推进核心素养形成的基础[3].

本节课教学就是基于类比思想设计教学活动,落实数学学科核心素养的过程. 教师根据学情和教情,将课程划分为三大模块和多个探究活动. 学生在多样化的教学活动中,通过列表、画图和类比等方式构建新知. 这种设计不仅高效达成了教学目标,还展现了类比思想的价值,促进学生数学学科核心素养的形成与发展.

总之,渗透类比思想是发展学生归纳意识与创新能力不可小觑的一种方式. 合理应用好类比思想,不仅有助于教师实施教学,更利于学生接纳与内化新知,这是提升教学效率,发展学生数学学科核心素养的重要举措.

参考文献:

[1] 连四清,佘岩. 类比推理及其教学探索[J]. 数学通报,2015,54(10):16-18+22.

[2] 傅夕联,张玉峰. 数学学习中的类比迁移[J]. 数学教育学报,2006(4):33-36.

[3] 林晴岚,张洁,陈柳娟,等. “五育”与中学数学教育的融合[J]. 高中数学教与学,2020(20):4-6.