超越物质的美

2024-09-26明慧

基金项目:国家社会科学基金艺术学重点项目“敦煌唐朝石窟美术史研究”(项目编号:23AF012)。

摘要:本文关注莫高窟唐代经变画中所追求的意象之“美”,解析唐代画师在呈现西方净土的“美妙”和“无上殊圣”时,如何发挥超凡的艺术想象力,通过“物”的载体,又如何提炼出更加纯粹的视觉元素,从而实现超越物质本身,创造更高维度的意象之“美”的整体过程。另从审美需求、宗教发展、社会背景等多个侧面分析了莫高窟唐代经变画中所折射出的人文内涵。

关键词:莫高窟;唐代;经变画;意象表现

绪论

为了营造佛国净土世界,敦煌石窟唐代经变画在艺术表现上有了诸多新的突破,与唐代盛行的净土信仰和流行的净土经有着直接联系。其中最有代表性的是《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》《弥勒经》等。为了迎合信众的夙愿,唐代各类佛经内容开始通过经变画的形式得以视觉呈现,并趋于发展成熟。

虽然隋代就已流行大乘佛教,并且在敦煌石窟中出现了以《法华经》为题材的经变画,但经变艺术形式也只是初露头角,在艺术表现力上还有待发展。唐代以两京地区为中心,佛教艺术迎来了新的发展并辐射到周边地域。在新兴的经变艺术形式中,佛经所描述的佛国净土之庄严美妙得到了具体的视觉呈现,如以敦煌石窟唐代经变画为参照,可知其盛况之一二。

敦煌石窟唐代经变画以通壁幅面呈现了佛经内容,观赏者仿若置身其中,可一睹净土世界之美妙光景,直观感受意象中的此彼两岸,易于理解佛经内容,促使了佛教的广泛传播和发展。

唐代“经变画”所达到的艺术高度,不6j4asRCup+zGFc8m17gsSw==仅体现在色彩、构图、造型、笔意等艺术技法领域,也体现在基于现实和理想的视觉追求上,这也是本文所阐释的核心内容,即敦煌石窟唐代经变艺术中的“意象”表现。唐代经变画中的“意象”表现与人们内心产生了共鸣,在以物质载体呈现的同时,在意识上也超越了现实本身,从而为人们向往的佛国净土世界,增加了灵动和闪耀的光芒。

一、愈加纯粹的理想“美”

敦煌石窟是佛教艺术的殿堂。人们在佛教艺术的创造与欣赏实践中体验佛教所形成的真实感和道德感,这种体验过程实际上就是一个“审美”过程,不同时期审美对象与审美方式也在发生变化。

佛家追求“美”与“真”的结合,要求“美”与“善”的和谐,达到“真善美”的和谐统一。因此,佛教艺术中的“美”,往往是通过讲述佛教的“真”与奉行的“善”而体现出来的。敦煌石窟艺术中有“本生”“因缘”“本缘”等众多题材,通过视觉传达出更加有效的指引教化信众、奉行众善、去除烦恼、慈悲度众生、达到成佛的目的。

敦煌石窟受到北朝佛教流派以及隋代佛教南北大融合思想的影响,经历了“本生”“因缘”“本缘”为主题的艺术创作阶段,此时的敦煌石窟艺术主要表现佛教“真”与“善”的主题思想,并以相对符号化的艺术形象来处理画面,人物形象刻画和故事情节描述趋于概念化。欣赏北朝石窟艺术时,在道德审美中实现了艺术审美,以佛经为基础的道德理解置于前,而艺术审美置于后。如莫高窟第254窟北魏本生故事壁画《萨埵太子舍身饲虎》与《尸毗王割肉贸鸽》就是歌颂为求佛法护念众生,不惜牺牲自我的代表作。

艺术往往遵循从简至繁的发展规律,在传播发展的过程中总会与当地文化元素进行融合。敦煌石窟艺术的发展也符合相同的发展规律。如“北魏时流行中心塔柱窟,即在石窟中心建有方形的塔柱,是按印度支提窟的理念来建的,但塔的形式改成了中国式的方塔”[1]。

“佛像的制作大约起源于公元1世纪后半叶的中印度马图拉和西北印度的犍陀罗地区,其产生的原因是基于大乘佛教的成立和崇拜的需要。”[2]从十六国和北朝时期,佛教已在中国盛行,并大量创作了佛画和造像。此时的敦煌石窟中已经出现了相应时代风格的佛教艺术作品。北朝佛教艺术的主要形式为尊像、胁侍菩萨、弟子、护法神等形象构成的一铺佛说法图。北朝佛教重禅法,而修禅必有其禅观。

鸠摩罗什译《坐禅三昧经》中谈道:

若初习行人,将至佛像所,或教令自往,谛观佛像相好。

意为修禅必先观像,观像犹如见佛。信众从禅观尊像中坚定信仰,深入禅定,协助自我修行,达成彼岸成佛的目的。在北朝时期敦煌石窟艺术中,以尊像为主的说法图是主体内容。

隋代一统天下,佛教南北融合,皇室笃信佛法,大乘佛教广泛流行,佛教艺术中出现了大量的以大乘佛典为依据的经变画。与北朝时期相比,隋代的佛教艺术也有了新的突破。随着净土信仰的开始流行,在艺术创造中开始表现净土世界的“美妙”和“无上殊圣”,这是敦煌石窟佛教艺术表现的一个新的起点,由此开始向着经变画的新艺术呈现而发展。

“大乘佛教针对局限于个人解脱的传统小乘佛教,将释迦的存在超历史化、超人性化,释迦牟尼在大乘佛教中,与其说是历史人物,毋宁说是理想的表征……”[3]因而,人们凭借想象力,在塑造佛陀与弟子、菩萨、护法神等相关形象特征时采取了超乎日常的艺术处理手法。这种近乎理想的形象塑造和追求也在经变画中得到体现。

唐代迎来了大乘佛教与净土信仰的全面盛行,重视佛教义理和坐禅修佛的方式逐渐向着追求现世利益、祈福消灾避难、益寿延年的方向发展。这种大众化的心理需求和渴望,也预示着佛教艺术的发展已经进入了满足大众需求的阶段,人们对佛国净土的崇往之心也变得愈加强烈起来。为满足大众审美需求,画师们顺应了时代发展,在艺术创造中逐渐提炼出了更加纯粹的视觉元素。

唐代画师在描绘佛国净土的美妙光景时,以庄严肃穆、比例协调的姿态描绘主尊,以更加曼妙的造型语言呈现菩萨、天宫伎乐和飞天等人物,以华美的宫殿、罕世的器皿以及奇珍异宝的象征物呈现出净土世界的奢华与富饶。与前朝相比,唐代净土变中的人物造型不仅被提炼得更加唯美和理想化,净土经中的美妙事物也被实体“物象”所承载和象征,形成了被大众所接纳的超脱现实的“意象”审美逻辑。这种审美意识的建立和放大随着净土信仰的兴盛,也达到了空前的发展状态。

“真、善、美是佛国净土的象征。”[4]唐代以净土信仰为主的佛教艺术从佛经题材再到艺术本身,将佛教崇尚的真善美和艺术之“美”进行了高度统一的结合。在艺术审美中,以往的道德审美逐渐转向了较为纯粹的视觉审美,视觉审美置前,并开始占据了主导地位。

二、唐代经变艺术的“新境地”

在隋朝一统天下的基础之上,唐朝经过贞观之治、贞观遗风、开元盛世,初唐至盛唐时期政治清明,社会经济、文化得到全面发展,呈现出空前繁荣的景象。“山河千里国,城阙九重门。不睹皇居壮,安知天子尊。”[5]正是对大唐盛世的写照。据史料记载,“太宗尊道而非排佛”[6],曾下诏修建七所寺庙来超度曾在战场上牺牲的义士、凶徒,为生母修建佛寺。唐高宗为感念母恩而建造慈恩寺和大雁塔,并自受菩萨戒。武则天在位期间建明堂供奉大佛,在全国范围积极推行建佛寺和造像。在唐高宗、武则天时期,事实上佛教成了国教。唐朝宽松的政治环境以及对佛教的推崇,为佛教艺术的创造与发展提供了有利条件。

敦煌石窟中的唐朝洞窟也改变了北朝隋以来以中心塔柱为主的洞窟形制,以仿照殿堂建筑来开凿石窟,窟室内部如同大殿一般,空间极为宽敞,以至于后人称其为殿堂窟。这是唐代石窟营建技术进步的表现,而有殿堂自然就有雕梁画栋的艺术呈现。在佛教石窟艺术的创造过程中,佛经往往是画师们创作的基础脚本。

唐代净土信仰最为盛行,流行多种净土佛经,具有代表性的有《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》三种。在敦煌石窟唐代洞窟中,以净土信仰为主题的洞窟占据多半,壁画内容主要表现了阿弥陀佛及无量寿佛所在的西方净土即极乐世界的庄严和美妙。

莫高窟第220窟南壁的通壁《无量寿经变》是唐代经变画的代表作,也是目前可考证最早的敦煌唐代经变画作品。初唐画师们运用色彩斑斓、金碧辉映的手法,以富有才情的想象力在这幅通壁大画中呈现了《无量寿经》中所描述的美好极乐世界。

宝树遍国;菩提道场有“无量妙法声音”,“清畅哀亮,微妙和雅”,楼观栏,七宝自然化成;泉池功德,池饰七宝;地布金沙……[7]

显而易见,初唐时期就已经具备了描绘西方净土庄严的艺术元素组合和艺术形式语言,呈现出独特的艺术表现力。相比隋代393窟《无量寿经变》,画面组合元素变得多元且被描绘得更加形象生动。无量寿佛下方平台与宝池圣水遥相呼应,使画面产生了进深的视觉。两旁塔楼屋檐施以仰俯双视处理,使视觉焦点落于画面中心,即主尊身上。这种对透视关系的深刻理解和运用实属唐代壁画首创。

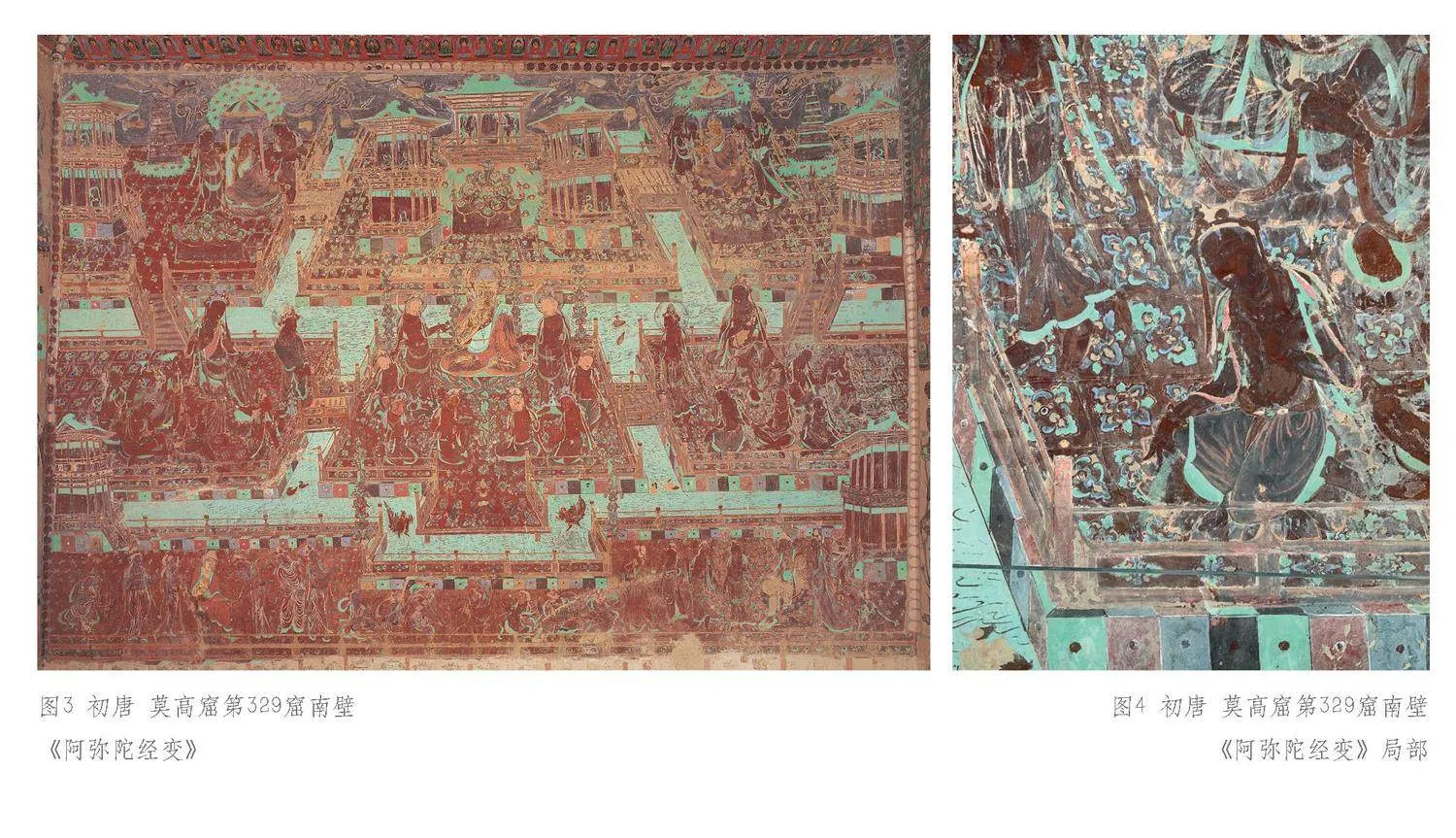

莫高窟初唐第329窟《阿弥陀经变》是将三进建筑平台和宝池作为画面主要场景布局的典型作品。在画面碧水环绕的建筑群中,在巍峨的大殿、楼阁和七重行树之间的各平台上,是凝重庄严的主尊和胁侍菩萨、观音、大势至及诸供养菩萨,上部天空中有飞天、神乐等元素,整幅画面营造出了风吹宝树、法音遍布的佛国世界。这种碧水环绕建筑亭台的画面构成,预示着唐代西方净土的成熟以及样式的形成。

鸠摩罗什译《佛说阿弥陀经》中描述:

极乐国土,有七宝池。八功德水,充满其中。池底纯以金沙布地,四边阶道,金、银、琉璃、玻璃合成。上有楼阁,亦以金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。

再观察莫高窟329窟《阿弥陀经变》细节,平台的地面被描绘成了唐代花砖的形状,运用七种颜色分别代表了佛经所描述的“七宝”。这里的花砖似乎被赋予了超越日常的寓意,其中不乏画师们百尺竿头的努力和探索,归根结底,所要表达之意已经超越了物象本身。这种华丽的装饰韵味也是唐代经变画的突出特点之一。

在极乐世界中,一切欲念皆可应念而至。极乐世界即是“无有众苦,但受极乐”的理想美好世界。在西方极乐世界中,无量寿佛盘坐居中,庄严肃穆。左右两尊胁侍菩萨坐于莲台,周围诸菩萨围绕。极乐世界的精舍、宫殿、楼宇、树木、池水皆为七宝庄严自然化成,水池即八功德水的七宝池。八功德水可应人心意,自然调和冷暖,池中莲花化生童子活泼可爱,尽享天伦之乐。如欲进食,七宝钵器自然现前,可口美食自然盈满。空中飞舞的乐器不鼓皆自作五音,弹奏出十方世界的妙音,与空中曼妙游翔的飞天,异彩纷呈,相得益彰。这是唐代画师们极力想要表现的西方净土的理想画面。在敦煌石窟唐代西方净土变中,《观无量寿经变》的数量较为庞大。

莫高窟初唐至盛唐时期第217窟《观无量寿经变》中描绘的净土世界色彩斑斓,疏密有致,《未生怨》《九品往生》《十六观》以山水为划界,以“凹”型布局围绕中心的观无量寿经变,内容分明且不失整体感,与莫高窟初唐第431窟《未生怨》《定善十三观》《九品往生》相比,每一幅画面的区分更为巧妙,表现内容更加清晰易懂,色彩搭配更加鲜明,人物造型更加生动自然,显示出了唐代经变画的进一步成熟和发展。

莫高窟盛唐时期第172窟《观无量寿经变》是净土经变成熟期的代表作。南北壁的《观无量寿经变》具有很强的视觉纵深感。北壁三尊上方的建筑,屋檐采用了仰视效果,显示出了宫阙的巍峨高耸,三尊高于站立时的视线,背部建筑通过屋檐的透视关系形成了整幅画面的仰视区域,视觉焦点落于主尊面部。三进平台两侧的建筑采用了略微俯视的视角,与三尊膝下众菩萨形成了平视区域,而画面下方的二进、一进平台上的伎乐天与两侧的化佛形成了俯视区域,三个区域和谐统一,视觉贯通,形成了整体又宏大、具有较强纵深感的透视空间。

“这些似乎真实的景象,使观众恍如进到了佛国世界。这就是经变画的意义——让观众通过壁画看到一个‘真实的’佛国世界,从而使佛教的理想不再遥远。”[8]

唐代经变画中所采用的类似焦点透视的空间营造方法,突破了以往敦煌壁画传统中空间营造的局限,“净土世界”的庄严美妙在视觉体验上变得更加强烈和真实,产生了新的视觉效果,又进一步满足了信众的“观像”心理需求。

未曾可知是佛国精舍模仿了人间宫殿,还是人间宫殿参照了佛国精舍。敦煌石窟唐代经变画中的院落布局和屋脊瓦当虽然与现实建筑相仿,但从画面的细节看来,唯有佛、菩萨、飞天神明才能登入的七宝高台亭阁和偏殿宝塔,闪烁耀眼翠绿映衬的功德宝池莲花,琳琅满目到令人目不暇接的奇珍异宝等,恐怕即使是当时的金銮宝殿也未必等同。净土信仰能在当时社会各个阶层中得以广泛流传,反映出了其强大的吸引力。彼时的画师们为了在画面中呈现净土世界的美妙光景,必定经过了超越现实的奇思妙想。虽然从敦煌壁画中能够看到现实素材的制约和影响,但无论如何也不能忽视唐朝画师们的超凡想象力,这是基于现实认知并追求理想境界的一次“跳跃式”的艺术创造。

敦煌唐代石窟实现了殿堂般开阔的内部空间,与唐代开创的通壁式壁画中焦点透视所营造的视觉进深感相得益彰,突破了以往敦煌壁画在空间营造上的局限性。在表现净土世界的美妙光景时,以左右对称的楼台亭阁和碧水宝池促成了具有唐代特色的经变画几进构图新样式,对后世的经变画样式产生了至深的影响。在人物特征塑造上运用了更加协调的比例和优美的姿态,呈现了空前唯美的艺术效果。在描绘净土世界所有超凡脱俗的事物时,采取了或以造型或以色彩象征比喻的意象表现手法,使整体画面显得空前富丽堂皇和庄严肃穆。这些均为敦煌石窟唐代经变画所达到的艺术“新境地”。

三、《弥勒经变》中的“超现实”表现

唐代石窟艺术中除了《阿弥陀经变》《观无量寿经变》用以表现西方净土的美妙绝伦,《弥勒经变》也是描绘净土世界美妙光景的经变作品,敦煌石窟中的《弥勒经变》艺术形式别具一格,有着极高的造诣。

莫高窟盛唐第445窟《弥勒经变》以通壁整幅的画面绘制了佛经描述的上生世界与下生世界,其中还有弥勒转世、三会说法等内容。在描绘上生世界的“兜率天宫”时因缺乏佛经中的具体描述,画师表现其景观内容时显得格外自由,每一幅都有不同的构思。

在弥勒信仰中描述下生世界时采取了更加形象具体的方式来表现其美好。如人寿八万四千岁,女人五百岁出嫁,一种七收,树上生衣,大小便时“地裂而受容”等。莫高窟唐代《弥勒经变》在艺术创作手法上与唐代《西方净土经变》有较多相似之处,具有浓厚的净土意味,或许是受到后者影响所致。

鸠摩罗什译《弥勒下生成佛经》中有如下描述:

其诸园林池泉之中,自然而有八功德水,青红赤白杂色莲花遍覆其上,其池四边四道宝阶,众鸟合集……果树香树充满国内。[9]

弥勒下生世界与西方净土颇为相似。

莫高窟第33窟南壁《弥勒经变》是上下两生合绘一幅的经变作品。在画面上部以云气为界,描绘了犹如幻境般的上生世界。下方为弥勒三会图,描绘了弥勒在下生世界讲经说法的主要场景,四周绘有下生世界的种种故事。从该画细节来看,虽然下生世界也是净土世界,但人物形象却采取了相对世俗化的表现方法,显示出与西方净土的差异。下生世界虽然也是相对的净土世界,但也有婆罗门毁宝幢等事件的发生,与真正的净土世界相比较,只不过是更高级的娑婆世界。与西方净土庄严的描绘相比较,画师笔下的下生世界场景显得更加世俗化。并且在同一画面中区别“兜率天宫”与下生世界时所采用的艺术表现手法截然不同,上生多为“净土庄严相”,下生多为山水围绕的“弥勒三会图”形式。

在莫高窟唐代《弥勒经变》中有两种表现不同的时空概念。其一,上生与下生属于完全不同的空间,画师运用一缕云气将两个空间联系于同一画面之中。其二,弥勒三会中表现弥勒佛在不同的三个时间讲经说法的事件,而这三个不同时间也被绘制成了同一画面。这显然是在异时同图法中加入了时空概念,不仅有时间的维度,还有空间的维度。

在弥勒信仰中出现的上下生世界均为佛经中描述的净土世界,这种净土世界的递进关系仿佛在预示着社会发展的规律,其中弥勒降生对娑婆世界的提升和发展稳固起到了非常重要的作用。因这种递进关系的现实性,与人间世俗社会产生了种种联系,因此也促成了唐代从皇室到普通民众全民盛行弥勒信仰的情况。

在《弥勒经变》中唐代画师为了创造两个不同的“理想世界”,以及不同世界的景观,采用了非常丰富的、超越现实的“意象”艺术表现手法。

比如表现“兜率天宫”时主要采取了错落有致的宫殿建筑形式,象征其秩序井然和法度森严,暗示着“秩序”与“净土”之间的内在联系。表现下生世界时一般采取了在山水等自然景观之间的三会说法图形式,从视觉上感受到与上生世界有所区别的自由松弛度,加上剃度、婆罗门拆幢、一种七收等人物场景的描绘,使观者容易联想其自身所处的世界。画师们通过使用“宫殿”“轮幢”“耕犁”“财宝”等拥有世俗属性的“物”去表现理想世界的美好,并与人间区别开来,同时也保留了亲近感,一定程度上折射出了弥勒信仰的现实性。其中最具有象征意义的是“七宝”供养的描绘。唐代画师在榆林25窟《弥勒经变》中表现“女宝”时采用了亭亭玉立的唐代美女形象,表现“兵宝”时采用了铠甲着身、手持利器的唐代武将形象。这些供宝虽然采用了世俗形象来描绘,但在弥勒经下生世界的视觉语境当中,拥有了超越世俗人物本身的象征性与指向性。不难看出,艺术图像的创造已经超越了佛经描述的内容,这种联系视觉元素的创造性延伸也是唐代经变画所具有的独特魅力。

四、盛世“净土”的隐喻

唐王朝虽然整体国力强盛,但也经历了不少政治和社会动荡。据史料记载,李氏王朝到武周政权的更替往来,导致许多王宫贵族的接连失势,之后的安史之乱也导致各地战乱纷起,人口锐减,加上其他众多因素,唐王朝从此由盛转衰。

正如佛所说“万般皆苦,唯有自度”。当时的人们只能通过信仰佛教来实现心中的愿景,达到脱离苦海、往生极乐、到达彼岸的目的。唐代净土信仰的盛行也正是反映了现实世界与“理想国度”之间存在种种隔阂。在敦煌石窟中,唐代创造的净土信仰经变作品众多,也正是反映了唐代敦煌一带的人们对“净土世界”的强烈追求与渴望。

在莫高窟唐代洞窟中,《观无量寿经变》与“未生怨”与“十六观”的故事情节一同形成画面。“印度摩揭陀国国王频婆娑罗有一名太子名叫阿阇世(意译为‘未生怨’),他听从佛教叛徒提婆达多的教唆,幽闭自己的父亲,想饿死他,夺取王位。阿阇世的母亲韦提希夫人为拯救丈夫,沐浴干净后,用酥、蜜调和面粉,抹在身上,借探视之际偷偷送给国王吃。过了些日子,太子见国王仍未饿死,很奇怪。当知道是母后每天偷偷送食给父亲后,阿阇世大怒,要杀死母亲,被大臣阻止。太子将韦提希夫人也幽闭起来。韦提希夫人在幽闭中颂祷佛陀,佛陀在王舍城灵鹫山得知,便显灵通来到她身边,为她讲述了如何观想西方极乐世界。”[10]

“未生怨”的故事虽然出现在佛经当中,但对唐代开窟造像的供养贵族们来讲,权贵之争未尝不是身边上演的真实事件。提起故事中的“禁父”之事,大唐“玄武门之变”仿佛有几分相似之处。而唐太宗驾崩之后武则天与众嫔御一并入感业寺为尼,佛教寺院成为当时失利权贵们能够寄托夙愿余生的容身之所。唐玄宗亲自受不空灌顶为菩萨戒弟子,这在帝王中也是少有的。周而复始,权力的交叠更替,风口浪尖处何尝不是感念净土之时。

武周时期“皇帝农夫樵人皆得召见,所言或称旨,则不次除官……于是四方告密者蜂起,人皆重足屏息”[11],导致许多权贵们生活如履薄冰,惶惶不安,难以揣测何时命运失利,万劫不复。

唐代也是多次发生疫灾的朝代。据史料记载,唐代共发生过三十一次疫灾。在贞观十年至贞观二十二年的十二年间共发生疫病六次,平均每两年发生一次,而且疫病流行区域也比较广泛。[12]

莫高窟第220窟中绘有贞观题记的通壁《药师经变》作品。目前尚未考证该经变作品绘制的具体缘由是否与当时发生疫灾有关联。但从通壁的药师世界画面中可以看出对药师佛虔诚的信仰以及对药师世界的憧憬与向往。所谓药师即医生。药师佛是拯救世人脱离苦海的佛,具有救苦救难的大神通。药师佛许下十二大愿,愿拯救世人脱离苦海。药师佛住在东方净琉璃光药师世界,也为极乐国土。“彼佛国土一向清净,无女人形离诸欲恶,亦无一切恶道苦声。琉璃为地,城阙垣墙门窗堂阁柱梁斗拱周匝罗网,皆七宝成,如极乐国。”[13]在药师经中对药师信仰的功效有明确记载。“忆念称名则众苦减脱,祈请供养则诸愿皆满。至于病士求救应死更生,王者禳灾转祸为福。信是消百怪之神符,除九横之妙术矣。”[14]

安史之乱后,受到战争、饥荒、疫灾的共同影响,唐朝人口大失,国力锐减。在接踵而至的天灾人祸面前,无论是上层权贵还是普通民众,对现世的纷乱感到强烈不安和无望。“开元、天宝间天下户万千,至德后残于大兵,饥疫相仍,十耗其九,户不二百万。”[15]苦海无涯,生灭甚时彻。人们最终将对美好世界的向往寄托到佛教信仰之中,依赖佛经所传授的修行方法,希望最终能够结束众苦到达净土彼岸。唐代虽为史上显赫的盛世强时,但封建王朝的皇权专制未能根本地解决民众疾苦和社会矛盾,在现实社会中,人们无法跳脱封建专制的属性,未能建立更加理想的社会体制,解决所面对的众多困苦。因此,佛教的盛行与佛教艺术中“净土世界”的大量创造也正是有唐一代社会民众心理的缩影和写照。

结语

“经变画实际上是佛教思想传播和普及的重要形式,是佛教各宗派为了宣扬各自的佛教思想和教义而采用的艺术方法,历史上各个时期的各种佛教思想、佛教宗派教义大多都能在经变画面中反映出来……和佛教思想相关的佛教艺术得到了生根、繁衍、发展、传播。”[16]

敦煌石窟唐代经变画所达到的艺术新高度,离不开唐代佛教兴盛的历史文化背景。唐代经变画在呈现佛国世界的理想状态和表达人们美好愿景的同时,在艺术构思和形式上具有了诸多新的突破。例如,唐代开创的类似焦点透视的方法,营造了有效的视觉进深感,突破了以往敦煌壁画在空间营造上的局限性。以对称的楼台亭阁和碧水宝池等元素促成了具有唐代特色的净土经变构图新样式,使画面更加庄严肃穆。人物特征塑造具有了更加唯美的艺术效果,事物描写中运用多种意象表现手法和装饰效果等,上述均为唐代经变艺术所拥有的突出特征。

在直观感受的视觉语境当中,更值得关注的是唐代经变画所采用的超越现实本身的意象表现手法,象征物承载着超脱现实意义的美妙和绝伦,视觉之“美”愈加纯粹化。“物质”承载并指向了佛国世界中的意象“光芒”,抽象的佛经内容通过视觉化呈现,变得更加通俗易懂,从而给观者带来内心的深刻感受。这种新审美形式的传播和趋于大众化,预示着唐代新审美逻辑的建立。其中不可忽视的是道德审美逐渐转向视觉审美的事实,这也是唐代经变画在艺术审美中的本质,也是唐代经变画乃至唐代佛教艺术价值评价的核心内容。

在观察敦煌石窟唐代经变画的发展和衍生过程中,可以发现画师们所付出的辛勤努力,并在信众的观赏和感受中不断得到升华和跨越,在不同的维度中寻找艺术表现的新形式,体现出了艺术创造本身的内涵和魅力。

艺术成就是精神文明和物质文明相互作用下产生的结晶。敦煌石窟唐代经变画的发展正反映了中国佛教净土信仰从萌芽到最终形成的历史文化环境中的诸多因素,也反映了唐代净土信仰在中国民间的兴盛与传播的特殊历史原因。

艺术样式的成立往往会受到特定社会环境因素的影响,唐代经变画也遵循了这一发展规律。从社会环境、艺术审美、宗教发展、心理需求等多个侧面解读唐代经变画的形成发展因素,对客观认识和不断接近历史事实,具有重要意义。

注释

[1]赵声良,《敦煌石窟艺术总论》,甘肃教育出版社,2010年,第24页。

[2][3]敦煌研究院主编,《敦煌石窟全集·尊像画卷(2)》,同济大学出版社,2016年,第5页。

[4]慧广,《生命的真相》,花城出版社,1995年,第161页。

[5][唐]骆宾王,《帝京篇》(《上吏部侍郎帝京篇》),《旧唐书·文苑传》。

[6]谢山,《唐代佛教兴衰研究——以佛教发展与政治社会关系为视角》,河南大学博士学位论文,2014年,第161页。

[7]敦煌研究院主编,《敦煌石窟全集·阿弥陀经画卷(5)》,同济大学出版社,2016年,第31页。

[8]赵声良,《敦煌石窟艺术总论》,甘肃教育出版社,2010年,第79页。

[9]引自鸠摩罗什译,《佛说弥勒下生成佛经》,《大正藏》,第14册,页424上。

[10]敦煌研究院主编,《敦煌石窟全集·阿弥陀经画卷(5)》,同济大学出版社,2016年,第90页。

[11]《资治通鉴》,唐纪·唐纪十九。

[12]李胜伟,《唐代疫病流行与政府应对措施浅论》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》,2013年第1期。

[13][隋]天竺三藏达摩笈多译,《佛说药师如来本愿经》,《大正藏》,第14册,页402上。

[14][隋]天竺三藏达摩笈多译,《药师如来本愿功德经序》,《大正藏》,第14册,页401上。

[15][北宋]欧阳修、宋祁等撰,《新唐书》列传卷七十四。

[16]樊锦诗口述,顾春芳撰写,《我心归处是敦煌》,译林出版社,2019年,第216页。

参考文献

[1][隋]天竺三藏达摩笈多译,《佛说药师如来本愿经》。

[2][隋]天竺三藏达摩笈多译,《药师如来本愿功德经序》。

[3][唐]骆宾王,《帝京篇》(《上吏部侍郎帝京篇》),《旧唐书·文苑传》。

[4]《资治通鉴》唐纪·唐纪十九。

[5][北宋]欧阳修、宋祁等撰,《新唐书》列传卷七十四。

[6]赵声良,《敦煌石窟艺术总论》,甘肃教育出版社,2010年。

[7]樊锦诗口述,顾春芳撰写,《我心归处是敦煌》,译林出版社,2019年。

[8]段文杰著,敦煌研究院编,《敦煌石窟艺术研究》,甘肃人民出版社,2017年。

[9]敦煌研究院主编,《敦煌石窟全集·尊像画卷(2)》,同济大学出版社,2016年。

[10]慧广,《生命的真相》,花城出版社,1995年。

[11]敦煌研究院主编,《敦煌石窟全集·阿弥陀经画卷(5)》,同济大学出版社,2016年。

[12]谢山,《唐代佛教兴衰研究——以佛教发展与政治社会关系为视角》,河南大学博士学位论文,2014年。

[13]李胜伟,《唐代疫病流行与政府应对措施浅论》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》,2013年第1期。