文风 画品 人格

2024-09-26郭希铨

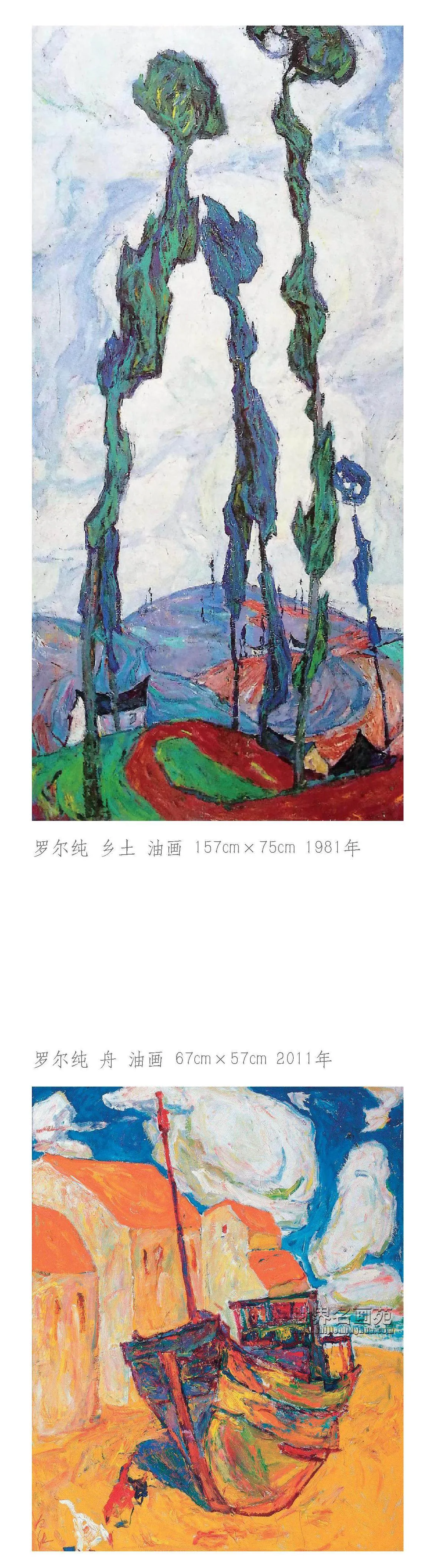

罗尔纯先生是公认的著名油画家,曾执教于中央美术学院油画系。同时罗先生又是国画家,自20世纪70年代起就从事水墨画一直到晚年,这是不为很多人所知的。应该说明的是,他的水墨画和他的油画一并进入艺术高峰期,并且他的水墨画在后期占的比例还要更大一些。

在1970年,罗尔纯抽调到国务院宾馆画创作组的时候,他是负责画油画的,组里有画国画的李苦禅先生和画油画兼国画的吴作人先生。自从在一个组里工作,接触两位先生,不时地参与创作稿的讨论,分析作画的进程,受到先生们的影响,罗尔纯开始画水墨画了。在这之前,他对水墨画也有过接触,作过一些铺垫,起点是很高的。

在画界,近代有一种现象,学习西画者兼习中国画,留洋回归者到晚年都画起了水墨。像徐悲鸿、林风眠、赵无极、庞薰琹,包括吴冠中先生,他们都是西画高手,学成于西方,到晚年都有所回归,都转而画起了国画,而且卓有建树,从传统的文化沿袭来看,都不愧为大师,这是文脉所至。由此现象来看,本土的传统文化根深蒂固。像罗尔纯先生属第四代的中国油画家,他们的起点高,更早在中年即跨界融入水墨画之中,这也是环境和形势决定的。因此,罗先生等老一辈画家有天然的成分,附加他们有造型潜力发挥9TJ/ntI6QnoAfQBfidb8JtO5wMbvU0E5NIAger7dA5M=着作用,使传统的绘画锦上添花。在时代发展面前,这也是个演进,艺术的古为今用、洋为中用成为大势所趋。艺术家在传统和自我之间同时争取到一些自由选择。罗尔纯先生从事油画创作,同时也热爱着国画,开始了从一般的画水墨画到国画变法,反过来两个画种互为影响和贯通,贯穿其近乎一生的艺术探索历程。

开拓渐进,中西结合,书画共用,艺术同体,看来是发展趋势。只不过前辈画家们偏重于哪一方面,是保全还是恪守某一画种的纯度而已,面貌上能分得开,对艺术的本体而言,这也没什么不好。罗先生更偏重于画与画之间并行,没有好恶,相互反而能有借鉴发挥的余地。

罗先生在一次河南博物馆举办的“走进中原”的个展上曾写道:“我自己从来没有认真研究中国画的传统笔墨技法,只知道以水和墨在宣纸上作画,称水墨画可以,自觉难入列中国画。”此话,在他周围的人都不好接受,罗先生太谦虚了!他言重了,把自己置于学习的境地,实则是他研习水墨画历经四十多个年头了,造诣之深是水到渠成、自然而然的结果。

国画偏重于临摹,西画偏重于写生,现代绘画源自生活,仍是罗先生这一代艺术家的不二选择。面对生活素材,也从来不是把画什么放在第一位来考虑,而是把怎么画,画什么入画来作为选择。这里重在选择,以体验为基准,素材来源第一手,又不受其局限,观念是打开的,技法是活泛的,以艺术为目的,均为我所用。总结起来,罗先生在画种上不去分得那么清,中西文化没当对立来看,对待艺术可以融会贯通,画种可以不失特点。人有自我,画有自律,面貌自现,艺术自在。这是罗先生既朴素又大度的从艺风格。

一次,跟随罗先生去苏州办画展,沧浪亭上波影依旧,老校舍的罗马立柱依旧映入其间,没有违和感。这里是罗尔纯学生时代的母校苏州艺专,老校长颜文樑游历欧洲,带回来整箱的石膏像和印象派色彩的绘画风格,让人大开眼界,为年轻学子所受用。尽管石膏像在“文革”期间被毁,但是画法理念得到了广泛流传,徐徐之风吹拂本土,这促使后来的南方画派在艺术气质上发生改变。罗尔纯毕业后即去北京人民美术出版社工作,后从教,一生的艺术轨迹,与颜校长的启蒙教育有关,并且为人为艺、处事风格也几乎一样。遵循艺术规律发展又能灵活开放地思考,西画中画兼容并举,以至于后来很顺利地从事了水墨画创作。罗先生另一个从事文人书画的有利条件是,他出身书香家庭,乃父擅长诗词书画,童年即受传统书画耳濡目染,少年求学陶龛学堂崭露才华,后来由姑母引领走上从艺道路,以后任职从教。回首过往,不能不说,他的成长经历成就他实现了双向绘画发展。

罗尔纯先生的主业是教授油画,他的大部分工作是教学实践。但是他的创作是自由的,没有局限,他愿意沉浸其中。他的水墨画创作也是自由的,没有临摹《芥子园画谱》。所有的创作大都来源于生活,来自第一手的素材记录,写生速写手稿是个体量庞大的存在,为罗先生的油画、水墨画创作提供着支撑。罗先生不画无本之木,不画空洞的和程式化的东西。他的选择是有出处的,但凡那些亲身感受、亲眼所见,有兴趣、有特点、有意味,并且能派上用场的,均可入其画眼为其所用。罗先生的画路很宽,这也决定了他画风的多样性,他有画不完的画。既有素材资源,又有眼力善于取舍,绝对不靠一招鲜,不走熟路子。罗先生爱画花鸟、山水小品,中晚期人物画也多起来,多是画他生活过的回忆,家乡老区的村姑娃儿都出现在水墨里,洋溢着乡土气和回味之情。这些画都显露出独特的视角观察力,都保持有其鲜明生动的个性化描写风格。

值得一提的是他的写生速写洋洋大观,原汁原味,水平整齐,近乎完整,略加提炼就成作品,这么多而丰富的手稿是罗尔纯先生的底气。他一贯强调速写,看重速写的作用,甚至认可“速写起家”。比如他在西双版纳画了一大本的速写,展开似画卷。他收集鸡的动态,最后完成十米长卷《百鸡图》。2010年他出版了大型速写集,详察细读不难发现其中有很多重要作品的影子。罗先生在谈到速写的概念时有个说法:“速写,对我来说是创作的‘原材料’……依循我个人对速写的这种理解来创作的,我嫌写生太慢,白白地看着那些动人的形象从视觉流失,没有抓住,深感惋惜,从而改用速写收集素材。我不去研究速写该怎么画,只记下想记下的东西,功能仅只如此。”从这里我们可以看出罗尔纯先生的平常心和大度,以及艺术追求的独到之处。另外还可以看出他不同于一般人的见解,把速写仅仅作为实用性素材来对待,不附加太多,在以后的创作中作参照,潜在地为创作时捕捉瞬间起作用。它像助推,使画家把敏锐、直觉、才华尽可能地融入图式中去,这正是速写的妙用吧。罗先生还有一个巴掌大的水彩盒陪伴他多年,用它作速写淡彩记录,往往是寥寥数笔,点到为止,留有余地,这种记录在油画、水墨里都很适用,有时还会衍生新意迭出的系列作品,特别是水墨画,变通尤为突出。从这一点看出罗先生绘画的形成,是一个开放包容的整体,这里不仅没有减弱语言的分量,反而强化了各自的特征和表现力。

罗尔纯先生的绘画一个突出的特点是用线,线造型贯穿其整个绘画体系,使罗尔纯艺术具有极高的辨识度。这与曾经的速写训练有关,离开了调子造型,摆脱了学院派影子,罗先生早在20世纪70年代就脱出来了。以线抓形成为速写的必需,他认为不是速写非得用线,而是捕捉形象必须快,有效。快速抓住瞬间即变的动态只有用线,即使是草草几笔。这线没多讲究,它只为了抓形,为了快,没有磨蹭,直截了当。只有靠长期的经验和手感的累积,才能造就线的意味,等到线的个人风格面貌树立,做到线非线,是我线,那时线条才具有了独立意义,与众不同。线本身具有艺术性,是富于表现力的,线也是具象绘画里最高级的造型形态,也是手段。线是无法穷尽的,是要看你用到什么水平,水平有多高,艺术性就有多高,罗尔纯先生就是这样很早树立了线造型画风。特别是他在西画和国画齐头并进时,线造型互通借鉴,拓宽着自己的疆界,用罗先生自己的话说:“由于画国画经常用线,画起油画来也松动了,线在色彩上起到了组织作用,变化也多了。”中国画的用线和墨色渲染,确实对罗先生的油画变法起到了作用。线条的能量巨大,在国画上更加自如了,特别是借助宣纸、水和墨的特性,瞬间见效。水墨画难就难在此处,高就高在此处,画者逃避不了,又能解脱。罗先生的早期书法写魏碑,改行书,后期也是线性的了,别具一格,用线格调品位与画一致,都很经读耐看。罗先生对自己的个性化书法自嘲说:“我这是画字!”他说画水墨画“是玩”!画色彩是“抹两笔”。可见罗先生的状态是在享受绘画,玩味水墨。

与其说画水墨“是玩”,不如说“是写”,是线与线的有机结合。说起“写”字,曾有过这么一段插曲。早年陪罗老去皖南写生,顺便登黄山,绕道在屯溪访问了黄山画院。画院空静,院长接待我们,他把画院的人都喊了过来,对他们说:“你们看看罗老师是油画教授,他是怎么画国画的?他这不是在画,是在写,是一笔笔写出来的啊!”“我们是怎么画的?我们光知道个画!画!”……罗先生应诺又画了张雏鸡示范用线,最后纸上见几笔墨团,但还是写上去的,就是中锋到底,稍加两笔侧锋水晕,依然是写。大家都以惊异的眼光看完这“写画”,我想这演示比什么都说明问题。让我感到奇怪的是,他们都是专职的国画家,对笔墨的玩法是要寻根的啊!都在用笔,何为写?这个交流变得很有实际意义也很特殊。

罗先生两次游览黄山,黄山的云海、翠柏滋养了他,但他画中没有出现云海,他取黄山一石作为他很多画的补景。他也没去画迎客松、送客松,而是在不知名处一画再画那棵无名松。当第二次来又寻到这棵松,罗先生依然激动不已。他就是这样在一般中发现不一般,选择最入画眼的素材,并且运用到他一切画松的机会中去,成为独到的视觉体验,做到不出色不行。由黄山访松画石引申来看,罗先生画的内容种类很多,但都是他经过挑选提炼出来的,把它们用到最合适的地方,要恰到好处。这份苦心,是做了很多功课的。

罗尔纯先生在美院教授油画,他画水墨是业余的。寒暑假要回江苏徐州过,走亲访友之余,闲适自在时都在画他的水墨画,油画反而成业余的了。油画与水墨一重一轻,颇像文武之道的一张一弛。罗先生手持一把笔,静静地演练自己的水墨画,处心积虑地想画出点新东西来。苏北古城画室,很适合先生好静的性格,远离画界,避开喧嚣,保持着画种间的距离,给自己一份暂时的独立,又能警醒以往经验所得,积累所获,沉淀下来,挑挑拣拣,画自己熟悉的,也是水墨最该画的东西。这样一个假期下来,收获满满。若干年来,放假就成了罗尔纯先生的水墨滋养期,酝酿着水墨画的成熟。可以试想在罗先生早期水墨画公开之前,在美院油画三画室的教授位置上,他是怎么看待中国画系的教学,看待社会上的乃至全国美展上的国画现状以及走向……这似乎别有意味。之后,随着参展交流活动的增加,罗先生的书画题款也由“彭城写意”变为“画于美院南楼”了。

作为以生活为主体的绘画艺术来说,大部分画家保持对时尚流行的敏感,保持对民间风俗“根”的连接,少部分人对艺术创新意识饱含激情,对前卫观念持续关注。生活和艺术是两个概念,生活上升为艺术有一道看不见的鸿沟,只有那些不保守的画家才能够逾越。罗尔纯先生身处央美的艺术环境,周围有一批理论家和实践者,他们整天考虑的都是画什么,怎么画?想得最多的是如何“出新”。在这样的气氛里,加上信息发达,罗先生思考得多了,画得相对少,仅限于创新的尝试,却蕴藏着生机,酝酿着新作问世。那时的罗先生正值中年艺术的成熟期。他在美院和年龄相仿的人交流,如与邻里卢沉、周思聪等人来往较多,他们不光在艺术看法上接近,水墨实践和取意上也有趋同之处。记得罗先生这段时期多画人物,水墨版纳傣女,这也是周思聪老师喜欢画的,这大概是他们的共同所爱,也是那个时候他们能做的最好的选择,距离水墨人物画传达最近,表达方式又不拘一格。它不属于传统的水墨仕女,也不是宣传画式的人物造型概念模式。而是从中国人物画表现的特长来发挥,面貌一新,既写意又具备艺术特性,加上又有真实生活来源的基础,形象可信可感,在当时中国画创新发展的活跃期起到了推动作用,有很多重要的有影响力的好作品问世。由此可见,版纳风情不光是一个画种易于表达的内容,它的新意也包含在内,加之它还是那个时期形势松动和画家思想放开的反映和写照。

我有幸见到罗先生早期很多水墨画的创作过程,对这批人物画留下鲜明的印象。那时罗先生的老家和我的住家相隔一条街,我跟先生学画都是去家里,每每看到他临窗伏案的身影,内心就责备自己手懒,心生慌张!可是先生见我来,总是把前一天才画好的新画粘上墙给我看,人物画多为傣女,也有花鸟鱼鹰鸬鹚等,反复揣摩,是种享受。停顿下,会问问我画得怎样,没把我当外人。这是他一贯谦和的习惯,对谁都一样。每个假期,他都会有几幅新画挂在那儿,他会轻声地说这不好那要改。有一天,他也会欣慰地说我要拿这幅去参加展览……这些新作一段时间里,不太注重条幅尺寸,多数是见方,不落长款,不钤盖印章,面目一新。

罗尔纯先生早期水墨人物画以少数民族傣女苗女为主,后来多画江南水乡人物,到晚年他的水墨人物转向了乡土老人和儿童的表现上。如果说,罗先生早期人物画的是新颖美感气息,重面貌的话,那么中期便接近丰韵委婉,着意水清影淡,晚期则以老妪幼童为主,是对沧桑人生的表白。我一直认为人物画难,非一般人可为,只有少数造型能力强的人能胜任,还得看胸襟和修养。我认为罗先生的人物画有建树,罗先生周围的人一直都建议他多画人物。比较而言,水墨画似乎总以山水为重,现代水墨人物画总是四平八稳……没想到,罗先生晚期作品不从苍劲和造型下手,而是以情感为重,以淳朴甚至苦涩托底,生命气息来自反差对比,如以幼童点缀情趣,视线在孩子那里,老人只是个时间符号,只代表画面偌大的一块结构,墨团一般。沉寂的气氛只有孩子能打破,生机从眼神和小童蹒跚学步的动静中松弛下来,让人缓过神来,产生共鸣。其实罗先生没有考虑人家怎么看,他是怎么想就怎么画的。这就牵扯到直观,画家的直觉力量是强大的,也是职业习惯,绘画作为瞬间艺术,它就是最典型的捕捉,最有代表性的传达,又要以形象说话,别的都次要。画也是修养,无需多说,看画。画又不是真实,是处理过的形式抽象,是水墨团和线的铺陈勾勒,恰如其分、恰到好处时,就什么都有了,给人深刻体验和丰富的感受,画者观者心里都有。罗先生的画看点就在这,平淡中提炼的典型,处理上的突出手法,笔墨上的老到,艺术的完整,都带有符号式的辨识度留存在人们的脑海中。

造型能力强是让画更有说服力,浓墨淡彩地粉饰一下,那是轻薄。松动不敷衍,是紧过之后的放松,是厚积薄发才有的境界。罗尔纯先生画人物的实力转而画花鸟等题材时尤显轻松自如,飘移洒脱……其实,细细观察,所谓浓淡干湿,罗先生是主次大小粗细都把握在手的,细节淡化是精处到位,拿起画眼,放下其余,洒脱和飘移才有意味。比如罗先生画虎时,他就把画人重视结构的优势发挥出来,他说:“把虎这几大块画好,特别是头部,就行了!”精气神自来。罗先生画鹰,那鹰头抠得死死的,拿捏得准准的,不是像,是提炼简化到没有杂质,多一笔少一笔都不行,特别在点睛上,王者气度不能含糊一点点,只能更强。然而,轮到身躯羽毛大翅,则大刀阔斧,三下五除二,极度的松,到爪处勒线收尾,节奏感粗放和层次的细腻都是情绪的藏露,都在艺术层面上的把控分寸当中。也许我们这个真实的世界再也难见自在的兽王猛禽了,罗先生所画老虎与鹰只能是来自动物园的写生,那种蹲卧相,呆滞收敛,威严冷漠,只剩点含蓄了,这反倒是罗先生愿意画的。以此演绎处理,人格化的借笔,情绪化的隐藏,使其笔下的王者之相与市面上非“凶”即“俗”的虎画作品相去甚远,大大拉开了距离。

委婉地处理素材这是见水平见修养的事,现实中的借鉴、画中的着意、艺术的转换,非表即里,须得要领,这是东方艺术的讲究和分寸,但也有灵活可发挥的余地。控制好这些因素,罗尔纯先生找到了属于自己的水墨画自由书写的空间。晚年他画了一生最大的画——《百鸡图》十米长卷,近乎百只鸡各有不同的动态,每个局部组合各有变化,整篇气韵却能连贯为一体,展现出大作的气魄和感染力。这些鸡来源于罗先生长期的收集积累,街头巷尾的留意观察,这些不重复的记录、默写,经过取舍改动,被运用到创作中去,可谓潜心积攒、水到渠成。除了常画身边的土鸡之外,罗先生还画斗鸡,这就需要他用画鹰的气度来对付了。他还喜欢画“斗四两”,这羽翼未丰满的倔强半大鸡,是罗先生的绝活,形容不出来的好,有的评论家看了就说:“罗先生的斗四两能打败全国所有的小鸡!”这意思当然是指画技。还有那小小鸡,墨团团,是罗先生的至爱了,画得是惜墨如金,却灵动稚拙,可爱有趣,谁见谁爱。

罗尔纯先生的艺术接触面广,画路也宽,加之胸襟豁达,决定了他的绘画生涯丰富多彩。长时间观察罗先生的创作,广义上看是这样的,具体地看又是另一番风景。他的观察取舍和别人的视觉习惯不同,他画出来的画你看到会一愣,会诧异画还可以这样画?实际上不奇怪,这是他长期以来深化探索的缘故,能入他画眼的便信手拈来,自然而然,可能有些画家对这些素材不以为然,这就是隔膜,是审美打的折扣。但是罗先生的画出手就打动人,大家都看好,愿意接受,至于缘故也说不清,艺术的魅力常常出人意料。有时候罗先生也向生疏的题材挑战,偶尔一张,却留下精品,譬如小猫。对于那些没画过的,他要试试,原因就是“我也能画”,譬如大长卷。罗先生平常有个习惯,即同情弱者,注意那些不起眼的弱小之物,事理上他喜欢简化的,造型上他喜欢概括的有特点的。如他常画一些小物件,小泥玩,画小,却以小见大,以弱见强,物极必反,甚至有化腐朽为神奇的功用。罗先生走过名山大川,但他独钟石林,只画漓江和桂林。他在北方城市生活,画的是南方老家的乡亲红土,彩墨成为沉淀之物,却越发能令人眼前一亮,老蓝布更土,老迈者更亲,小娃儿更逗。邻居的大黄和小黑绕膝,半大鸡偎在小桌前,头上染一小粒朱砂,精彩极了!这些如常画面,都成了反复画、看不厌的佳品。罗先生的画风常常也是带有散淡冷峻意味的,这包含他对世事的看法,但并不影响他绘画的效果,反倒加强了感染力,体现了内在深层的感悟和联想。

罗先生的很多好画用“斩获”来形容比较合适,因为他是个“快手”,从不磨磨蹭蹭,反对磨洋工,反对无限制地沉溺在画里。从这一点说,他是反对学院派程式化套路的,主张放开,坚持艺术的活力和个性,恪守艺术本色。他从不标榜口号,也不说大话,不参与辩论,但他在一旁看得很清,做人从艺均有分寸,表现出一个老知识分子的克制力和体面。艺术方面又跳出了圈圈,展现自由抒发的能力,将画尽可能地做到极致。说他是“快手”,实则是罗先生珍惜时间,工作时间长,画室里老是见到他的身影,常常是赶画,抢时间,久了便收获满满。从相对的方面看,罗先生体验生活和构思用去的精力是巨大的,这与他出手快、画得多形成反差。经验之谈是有代价的,这非时间分配不公。而罗先生像个赶路人,加上内在气质的原因,确实一般人难以与其比效率,比智力,这是罗先生的过人之处。罗先生也惜物,说惜墨如金也行,绝不废画三千,成功率和节俭成正比。他不讲纸墨多好,但出手画要好,这是基准。确实看到他用低廉的画材画出这么好的东西时,让人唏嘘不已,很值得尊重。纵观罗先生日常习惯不难看出,他是在智力上压缩成本,在时效上节省最大化,事半功倍用到罗先生身上更合适。反映到其他方面,罗先生是讲信用之人,也重朋友,待人接物有求必应,给朋友的画,也得是自己说得过去能拿出手的,不随便应付。能做到的,也是不分大小,不驳面子,这让身边的友人和学生感动不已。罗先生的和善和朴素也让很多跟他学画的人,在学画之前先学习了做人。

在罗先生身边学画是件幸运的事情,直接接触老师,潜移默化地受到影响,耳濡目染,近距离熏陶是极其难得的,很多学习问题很容易解决,或者说不成其为问题。再说罗先生从不爱讲大道理,他只建议,从不强求,最多在关键时候做做示范,给你改几下,这也多限于草图阶段。这样直接影响到你,你就会发现动手能力比什么都重要,笔头上的提炼比想象管用得多,奠定基础,积累经验,想象力就不是空想,这又回到了生活速写草图的本质上,循环积累,创作怎能不再上一个台阶。境界也是锤炼出来的,经验积累由加法到减法,最终以小见大,以少胜多,一鸣惊人。这些不靠说,靠画出来,靠抒发出来,才符合先生的要求。看他的画读进去了,方知为何物,每一个笔触都是绘画语言的结晶。

和罗先生一块儿去采风是件愉快的事情,收获最大。画西画要走远疆边寨,画大风景。画国画就走街串巷,遛动物园,逛花鸟市,就近所得。为什么?因为西画要画调子,要的是色彩,客观具象。水墨超越色彩,特写入手,入心,以心写形写神,要的是主观抽象。古今相遇,中西汇合,今非昔比,各取所需。看罗先生行走其间,术有规,艺无距,执笔东西,不是束缚,而是健行。不仅见多识广,而且深谙表里,用心而为,给自己取一片天地铺墨,然后自由地行走,中西画并举,余韵何其多。试想罗尔纯先生开始习国画时,悟到的天地有多宽?是足可寄寓身心?还是仅限于笔情墨趣的平常心?一路采风所得素材会以何种方式用到何处?作为学生,跟随罗先生写生不仅仅是见识见证学到,回来后的总结创作收获更大。

早年有过几回陪罗先生去老动物园写生,画画老虎和八哥什么的。画虎是受家中老人宗基先生之托,想知道尔纯怎么画虎,以便回来切磋。他画几笔八哥勾几笔鹦鹉,逸笔草草算是消遣。画虎就非同一般了,常常是一个姿态就勾不完整,就分几个局部记下,我记得虎头和前爪画得多,说这个重要,回去拼接组合成画。这让人恍然,跟着他在这个环节上看怎么转化,才知关键,为什么很多人画画平平,谈不上提高和升华,局限性就在此。还有一次去鸟悦园,保护区的天网很大,鸟儿可以飞起来,罗先生看着高兴!超大空间里飞翔的鸟多自由,和笼中之鸟不可同日而语。人心也需要释放一回,就像画家创作的空间大了,自由放松的心境就不一样。这次郊游,是我给先生拍过最多照片的一次。

水墨画确实是有“玩儿”的成分,它的自由表达空间比西画更大更随意,它的散点透视整体的大平面化,主观的因素、人为的色彩更多,也更符合人们以文寄寓把玩墨趣的嗜好。小品册页更是近距离的玩味,手把手的传阅,纸墨的使用轻松又便当,因此沿袭下来成为民间收藏的流行样式。古代人画什么,现在人还画什么,古人画宗族、才子佳人、青山绿水,现代人更多的是画庸常的生活。当代画家更注重当下生活的传播,所有产出流通,消费群体一直都接受,都有消费需求,无非因为它靠国人的习俗较近,水土养文化,文化养人。这是东方一脉文化的传承,也是水墨画借此生存的依据。罗尔纯先生深知文人画的举重若轻和局限,也了解民间习俗的气息和把玩尺度,给自己一个相对宽泛的空间,自如地衔接这门古老的艺术,让水墨画在自己手里被赋予新意,让它的特征更明显一些。水墨画已过了分宗立派的阶段,只能在古意新风上做点文章,在昔日风韵上寄寓情怀而已,至于创新也几乎成了业界的话题和尴尬的难题,成了圈内私下争执的焦点。

出新势在必行,可能罗先生一直持有出新的乐观态度,他一贯反对保守,主张搞艺术不能因循守旧,必须要变革,变得成不成是个很具体很个人化的事情,变法成了气候,那才有风格流派的出现。程式化那是高高在上,经时间过滤约定俗成的,仿古不是出路,生活也不是艺术,必须变通,有思想有实践,还得有切入点。所谓做学问,不光是画,画匠就是传统惰性的延续者。真正的艺术家是不一样的,极少数的,总是走向最前端开拓,同时又在脚下深耕,是解决实际问题的人。作品最考验人,斟酌艺术,有时差之毫厘,失之千里,有时又会得来全不费功夫。画能说明一切问题,画里画外交织的和争论的问题总是得用画来回应,来说服。关乎这些,罗先生一直有自己的观点见解,并且认为只有那些静下心来,以艺术为重的人,才有可能做到,做好。

在实践中获得经验,那还不是画,必须把它变成画,升一级。这个过程在写生收集素材时就要下手变,借古风点到,用笔墨避开僵化,从程式中脱胎,泼彩、意象、抽象,都可为我所用。现实的、想象的移到画中,笔墨可古,古风可新,反而淡化障碍,打破僵局,水墨方可出新,有所作为。这些都是可能,都是可以改良的办法,回顾罗尔纯先生的艺术发展变化很有感触。在水墨写意的实验中,表面的水墨本体没有变,千年的工具仍在用,是借用人内在的作用、手段的变化、观念的更替,对古今写意过过脑,过过手,便全然是另一番天地,会被接受并进入我们精神生活的层面,罗先生画水墨的兴奋点也在此。在强大的传统、固化的程式面前,不能再临摹抄袭了,艺术有万般可能,水墨画变数更多,看你怎么响应了。水墨画的优势是它的传承,劣势是它的僵化,亟待突破。倘若一成不变,在快速发展的当下会显得陈旧过气。时事在改变,画什么?应该是最近的、最实际的问题。怎么画?则是高远的、有意味的、更接近人性思潮、触及灵魂归隐的使命。明白了怎么画,传统的工具才能发扬光大,写意才有所作为。

罗尔纯先生的水墨作品数量很可观,他的第一个水墨画展1990年在中央美术学院画廊举办,那时他快60岁,接近退休了。2005年罗先生在北海画舫斋举办了第二个水墨画展,皇家画斋的格局很适合挂国画,园林的文化气氛也浓。以后罗先生的水墨和油画联展无数次地出现在北上广和台湾等地。在河南博物馆的一次个展展示了近80件国画,每次罗先生都会捐赠作品作为馆藏。罗先生作为民盟会员,每年都参加年会展,记得有一次展出了他的《五鹰图》四尺大作,引起很强的反响。罗尔纯先生一生最重要的展览是2015年中国美术馆为他举办的回顾展,其中展出国画作品60件,美术馆收藏了9件,都是有代表性的作品,成为永久馆藏,受到了普遍赞誉。罗尔纯先生那年85岁高龄。

罗尔纯先生流传于坊间的水墨画作品不可计数,很多好作品都在亲朋好友手中,有时参展或是出版都要找亲友借用。我曾经受老师之托去他的友人家取画,或是拍些照片用于印画册。一次在罗先生的老友家,确实看到两三幅质量上乘的“鹰”和“斗鸡”图。老友客客气气地让我转告老师:“画是您的,什么时候用都行,但我负责保管!”我听着不知作何回应。早期的作品交流不是现在的流通,它是交情不是交易,没有市场概念,不是现在的拍卖数字。就像以往参展一样,倾全力画好就行了,甘愿付出,相反那个历史阶段倒是出好画的时期。罗先生就是那会儿出了很多代表性作品,也正值他中年。过来人都知道,曾经以来,中国画受主题性创作和市场运作的制约,或多或少地被干扰了艺术创作,绘画的自由受到某种束缚,没有谁能回避得了。有一天我才惊奇地发现,罗先生几乎没画过命题画,指令性创作与他无缘,也没怎么找到他,他就是画自己的画,心无旁骛,保持着语言的纯正,在他那个位置,谁能比得了。就是市场化来了,他也不接受过分的操作,保有自己的底线,“画就是用来看的”“画是要干净”,这就是他的观点,反映着他洁身自好的心态。

其实,罗尔纯先生艺术风格的建立是他自信的依托,取决于他绘画变法的成功。他于20世纪70年代后完成转型突破,新绘画面貌出现,这即使在美术学院的环境下也显得非常突出,并持续受到美术界的关注。这也是罗尔纯先生的幸运,他赶上了思想解放的时运,同步于他的绘画变法,实现了艺术的重要转折。罗尔纯先生在回忆画法转型时,特别提到了一张画《桂林三月》,这是现场写生得来的,因为处在俯视位置,视线开阔,竖式构图纵向延伸,往下消失在脚下,画面平铺开来,散点分布,离开真实的空间,进入心理需要的位置。经过重新组合的新图式,一改旧日容颜,真算是“得天地而甲天下”的巧合,一张咫尺小画,师法自然,天地毫不吝啬,实相也罢,虚幻也罢,总给人以启示。罗尔纯心领神会,暗自惊喜,内心已久的愿望“怎么画”解决了!更为重要的是,心灵通往大道的一扇门打开了。

这也成为罗先生自己认为的重要标识,在纵向横向图式上扩展自己的空间,产生互动效应,延续到绘画的方方面面。之后多少年,他还是接着画桂林山水、漓江景色,丈二大作都是横向的铺排,开阔占有空间,很适合现代人的观察眼光和欣赏习惯。其中就有多件重要作品为中国美术馆、河南博物馆、徐州艺术馆所收藏。还有,特别有欣赏趣味的小件桂林山水,峰影叠映,大写的意象,彩墨,自如的点缀,视觉出新,用现代的眼光和手法处理亘古的山山水水,有别于传统套路,破格,小胜大,今胜昔,也为人们所喜欢所接受,多藏于民间。时间愈久,愈显示其独特的魅力和艺术收藏的价值。

聪明之人是睿智的,知其正而得其变。天才更有过人之处,又恰逢醒悟和变法,罗尔纯先生前半生积累,终为后半生所受用。随之而来的绘画状态是跟着心态走,人很容易入境,画也容易得其要领,画得又快又好,得来全不费功夫,连罗先生都乐称自己是“快手”,也很“高产”。纵观罗尔纯先生洋洋大观的作品,也是来自先生的沉静和勤奋,所下的功夫少有人能比。先生兼有出世的精神与入世的情怀,游刃其间,张弛有度,自如的发挥使其性情得以张扬。所以很多人说罗先生表面平和,内心强大!评价他的艺术大气……罗尔纯先生的艺术,用他的与世无争,赢得了世人的尊重,以他的杰出才华,赢得了广泛的接受和赞誉。任何一位大师的出现都有他必然的因素,绝非偶然,更不是吹出来的。罗尔纯先生从不宣传包装,而是在所处的时序中,自然地形成自己的独特,才是最有说服力的。

罗尔纯先生生活简单,不讲究什么条件,除了绘画是他的精神享受,此外别无所求,大家都是这样看待他。他自己也说:“我不爱干自己不感兴趣的事情,潜心作画能让我乐在其中,我不喜欢说多余的话,也不参加多余的活动。”是的,先生有他的习惯和美德,但他除了自己的艺术外,也有友谊,在涉及绘画时也很健谈,还挺幽默。只不过平时比较沉静,大多数时间喜欢独处。他也不是没有其他爱好和兴趣,只是给予了艺术太多太多,常常被人甚至被他自己忽略掉了而已。他更像个艺术的修行者,观察力和眼力都不一般,外出写生,他看到收获到的总比一般人多,回来要画的东西也多,挑选的余地也大,丰富且充实,常人比不了。罗先生画画也是从简概括,变形换色,重新组合,更突出其绘画特色,平行于他的生活。他的艺术纵使可以夸张演绎,化腐朽为神奇,但其出处内核必须是接地气。这点带给我们的影响最大,不画空无一物的东西,保持内在的联系和直观的反映,哪怕质胜于文,洗尽铅华,也要寻找到通感,美是可以在形式上多样翻新的,“根”才是不老的源泉。有作为,有出处,不分心,不为所动,名利是身外之物,画才是你这个人的一部分,只管把近身贴心的事做好,别无所求,艺术的品质才会纯粹,才会不一般。

水墨画来得快容易得手,画得油了,就成了表演艺术。水墨画74c707f1d567513c63e72df13092b53c画得痴迷,又容易板、结、僵、怪。这些都是教训,当引以为鉴。不能跟风,风起云涌,看它起,看它落,导向不解决任何水墨实质问题。这个需要传承又需要改造的命题,只有靠认知的提升,靠自身语言和独立研究实践的领悟,才能知其一二,进一小步。这也比较接近罗先生的主张,画虽不是天底大事,但也有它自身存在的意义,也有它发展的规律。往往少与多,大与小,简与繁,强与弱,顺势而为,顺理成章,比较符合艺术规律。大画把它放到一边,如果从一点着手,比方说画得活,画得松动,画非酷似又在似与不似之间,便正中“写意”之怀。一个“意”字不是一切,所短,是它避免了形上的不到与水墨材料上的不足,所长,是能发挥水墨纸性笔性,人为地超越物质的因素达到“意”。“写”也是捉形拿捏有度,是实现“意”的过程和保证,写不好啥也不是,写得好是上流佳品,是为雅,是为写意水墨语言。而如今书法的淡化缺失,使写意已变味走样,思想精神难免苍白,水墨表现无力、无味、无品的难题重重,有人非要跳出界外搞怪,免不了要陷入窘境。回望罗尔纯先生的水墨,可以处处找到并非强调写意,却写和意都在,有迹可循才是真。

罗尔纯先生身上的知识分子气质和艺术风范与老一代文人是相近似的。他是湖南人,可他一生在北方工作。他的画风根在南方,可又打上了北方的烙印。他数典古风,暗合高远与率真,更放眼西欧接受新规,他的色彩为年轻人所钟爱。他在中西画上融会贯通,让欣赏者更容易接受艺术的边界和开放的天空。罗尔纯先生毕其一生,找到属于自我的艺术通道和路径,实现了他的绘画变法和意愿,终于用信念成全画业。艺术不会老去,罗尔纯艺术的线,点点滴滴,原色与墨韵终将为这个世界留下一方光彩,在人们的记忆里保有浓重的一笔。