朱氏头皮针治疗脑梗死恢复期(气虚血瘀证)的临床疗效

2024-09-25李海燕胡少红

摘要:目的 分析朱氏头皮针治疗脑梗死恢复期(气虚血瘀证)的临床疗效。方法 选取2023年3月~2023年10月我院收治的60例脑梗死恢复期(气虚血瘀证)患者为研究对象,随机分为对照组和试验组,每组各30例。对照组采用普通针刺对症治疗,试验组采用朱氏头皮针治疗,比较两组治疗效果、中医症候积分、平衡功能和日常生活能力。结果 试验组治疗总有效率显著高于对照组(P<0.05);治疗后,试验组半身不遂、口眼歪斜、言语謇涩、面色晄白和气短乏力积分均显著低于对照组(P<0.05);治疗后,试验组运动功能评分(Fugl-Meyer)、日常生活活动能力评分(BI)均显著高于对照组(P<0.05)。结论 朱氏头皮针治疗脑梗死恢复期(气虚血瘀证)的临床疗效显著,可显著改善患者症状,提高患者肢体平衡功能和日常生活能力。

关键词:脑梗死;气虚血瘀;朱氏头皮针;恢复期

脑梗死恢复期是指急性脑梗死发病的3周至1年内,此时患者的病情相对平稳,但仍然遗留一些神经功能缺损的症状,部分患者日常生活功能尚未完全康复,需要进一步进行综合治疗[1]。中医传统针灸治疗在脑梗死恢复期的治疗方面有明显优势,可显著改善患者生活质量[2]。朱氏头皮针属于传统中医诊疗项目,由朱明清教授首创,可通过对头部特定的穴位进行合适的针刺,达到疏通经络、调理气血的作用[3]。本研究分析朱氏头皮针治疗脑梗死恢复期(气虚血瘀证)的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2023年3月~2023年10月我院收治的60例脑梗死恢复期(气虚血瘀证)患者为研究对象,随机分为对照组和试验组,每组各30例。试验组男25例,女性5例;年龄55~75岁,平均年龄(68.90±3.10)岁;左侧脑梗死16例,右侧脑梗死14例。对照组男26例,女4例;年龄55~75岁,平均年龄(69.10±2.90)岁;左侧脑梗死15例,右侧脑梗死15例。两组一般资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组采用普通针刺对症治疗

选穴:主穴取水沟、内关、三阴交、极泉、尺泽和委中穴。配穴:气虚血瘀配气海、血海、足三里穴;上肢不遂配肩髃、曲池、手三里和合谷穴;下肢不遂配环跳、足三里、风市、阳陵泉、悬钟和太冲穴;病侧肢体屈曲拘挛者,肘部配曲泽穴、腕部配大陵穴、膝部配曲泉穴、踝部配太溪穴;足内翻配丘墟透照海穴;足外翻配太溪、中封穴;足下垂配解溪穴;口角斜配地仓、颊车、合谷和太冲穴;语言謇涩配廉泉、通里和哑门穴;吞咽困难配廉泉、金津和玉液穴。用1.5寸针灸针直刺,得气后留针40 min。

1.2.2 试验组采用朱氏头皮针治疗

选穴:主穴取用头面区、上焦区和下焦区,配穴取对应上肢区、下肢区,其余配穴同普通针刺。用短柄3215型号的针灸针,行补手法,40 min/次。两组均治疗并观察10 d。

1.3 观察指标

(1)比较两组治疗效果:采用美国国立卫生研究院神经功能缺损评分(NIHSS)进行评估。基本痊愈表示患者言语不清,意识模糊以及肢体感觉运动功能障碍等症状消失,NIHSS评分减少90%~100%;显著进步表示患者言语不清,意识模糊以及肢体感觉运动功能障碍等症状基本消失,NIHSS评分减少46%~90%;进步表示患者上述症状有所缓解,NIHSS评分减少18%~45%;无变化表示上述不良症状无变化,NIHSS评分减少或增加18%以内;恶化表示上述症状加重,NIHSS评分增加18%以上;死亡。总有效=基本痊愈+显著进步+进步。(2)比较两组中医症候积分:包括半身不遂、口眼歪斜、言语謇涩、面色晄白和气短乏力等症,其中无症状计0分,轻度计2分,中度计4分,重度计6分。(3)比较两组平衡功能和日常生活能力:采用运动功能评定量表(Fugl-Meyer)评估患者平衡功能,上肢运动功能评定总分为66分,下肢运动功能评定总分为34分,评分越低,患者平衡功能障碍越严重;采用日常生活活动能力量表(Barthel Index,BI)评估患者日常生活能力,评分越低,患者日常生活能力越差。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS18.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

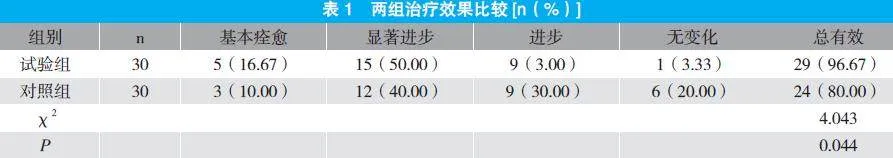

2.1 两组治疗效果比较

试验组治疗总有效率为96.67%,显著高于对照组的80.00%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组中医症候积分比较

治疗后,试验组半身不遂、口眼歪斜、言语謇涩、面色晄白和气短乏力积分均显著低于对照组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组平衡功能、日常生活能力比较

治疗后,试验组Feg-Mevyer评分、Barthel评分均显著高于对照组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

脑梗死是一种血液供应受阻导致局部脑组织缺血性坏死或软化的脑血管疾病,恢复期患者往往会遗留神经功能缺损症状,如口眼歪斜、肢体麻木、活动不利、言语不清等[4~5]。若未能尽早选择合适的治疗方案,随着疾病的持续加重,患者的身心健康会遭受极大危害,增加家庭负担[6~7]。

随着祖国医学的不断发展进步,中医针灸治疗逐渐应用于脑梗死恢复期患者的治疗中,效果显著[8~9]。其中,朱氏头皮针是目前临床上应用较为广泛的针灸体系,对于脑梗死恢复期,尤其对气虚血瘀证患者的治疗效果显著[10]。朱氏头皮针善于调气血,针对脑梗死恢复期气虚血瘀型的患者,朱氏头皮针治疗主要是采用针灸联合导引的方法进行全面治疗。针灸选穴,主穴取用头面区、上焦区和下焦区[11~12]。因诸经皆聚于头,通于脑,故取“头面区”可开窍醒神,从病位上解决疾病;取“上焦区、下焦区”可调节气血,具有补气活血、化瘀通络的功效,配穴取对应上肢区、下肢区,对应患者脑梗死的位置,治疗效果显著[13~15]。

本研究结果显示,试验组治疗总有效率显著高于对照组(P<0.05);试验组治疗后半身不遂、口眼歪斜、言语謇涩、面色晄白和气短乏力积分均显著低于对照组(P<0.05);试验组治疗后Feg-Mevyer评分、Barthel评分均显著高于对照组(P<0.05)。提示朱氏头皮针治疗脑梗死恢复期(气虚血瘀型)患者的临床效果较为突出,较普通针刺有一定的优势。

综上所述,朱氏头皮针治疗脑梗死恢复期(气虚血瘀证)患者的临床疗效显著,可显著改善患者症状,提高患者肢体平衡功能、日常生活能力。

参考文献

[1]丁学慧,胡新宇.普通针刺联合中医康复训练治疗缺血性脑卒中后吞咽障碍的临床效果[J].中国医药指南,2023,21(18):57-60.

[2]陈瑛玲,薛捷红,林森森,李世斌,林源.针刺环跳、委中穴治疗脑梗死恢复期患者下肢功能障碍的临床研究[J].黑龙江医药,2023,36(2):262-264.

[3]叶敏,解鸿宇,朱少荃,等.朱氏头皮针联合现代康复治疗对脑卒中痉挛性偏瘫患者平衡功能的影响[J].中医药临床杂志,2022,34(3):511-516.

[4]吴宇平,刁利霞,华美香,等.中药热熨与针刺结合治疗脑梗死恢复期的临床效果[J].内蒙古中医药,2021,40(6):105-106.

[5]何怀,戴桂英,刘传道等.静态平衡仪及平衡功能量表在偏瘫患者平衡功能评定中的应用及相关性分析[J].中华物理医学与康复杂志,2011(2):134-136.

[6]雷旭露,肖蕾,冯必强,朱明清.朱氏头皮针长留针法对急性缺血性脑卒中肢体运动功能障碍的影响[J].湖南中医杂志,2019,35(9):75-78.

[7]李昭缘,张建忠,张思聪,等.针刺治疗脑卒中后失语症的研究进展[J].西部中医药,2023,36(6):149-152.

[8]张茜茜,袁帅帅,王珊,等.朱氏头皮针结合体针治疗缺血性脑卒中后假性球麻痹临床观察[J].云南中医中药杂志,2022,43(---5):53-57.

[9]赵婉妮,安军明,李彦娇,等.不同流派头皮针治疗卒中后遗症的临床研究概况[J].河北中医,2023,45(4):690-694.

[10]潘宾,石杰,贾君君,等.朱氏头皮针结合康复训练对脑卒中偏瘫患者上肢功能的临床疗效观察[J].中医药信息,2017,34(4):116-119.

[11]叶敏,解鸿宇,朱少荃,等.朱氏头皮针联合现代康复治疗对脑卒中痉挛性偏瘫患者平衡功能的影响[J].中医药临床杂志,2022,34(3):511-516.

[12]王京军,金章安,梁頔,等.朱氏头皮针留针配合肢体训练对急性脑梗死后痉挛性瘫痪神经功能缺损的影响[J].中国中医急症,2013,22(4):543-544,596.

[13]方颖,胡文龙,杨畅,等.针刺结合运动康复对脑卒中偏瘫患者运动及心肺功能影响的临床研究[J].中国医药科学,2023,13(14):133-136.

[14]冯莉,杨文黎,唐荣玉,等.中医针刺联合康复护理训练对急性脑卒中后偏瘫患者肢体功能、OHS及ADL评分的影响[J].四川中医,2023,41(7):205-208.

[15]刘媛媛.祛痰通腑化瘀汤联合针刺对脑梗死恢复期患者疗效及神经功能的影响[J].江西中医药,2023,54(7):56-58.