学习者数字韧性:作用机制、过程模型与发展策略

2024-09-24刘丽琴王志临沈书生

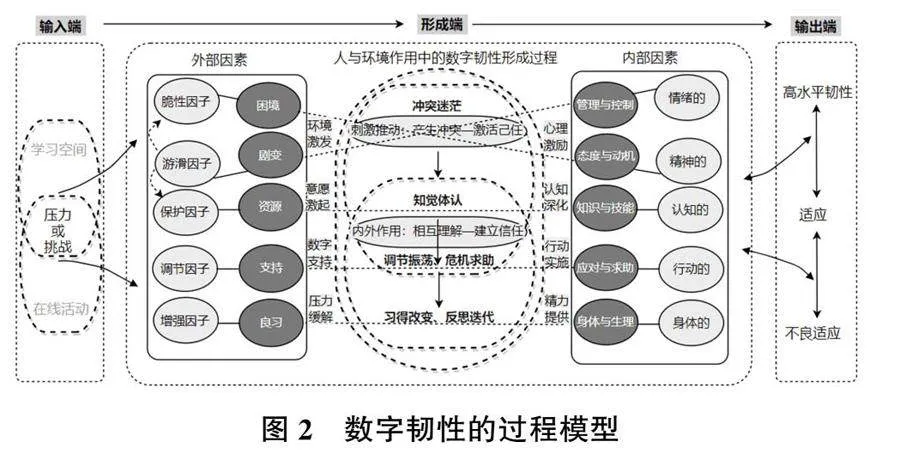

摘 要:数字韧性是学习者在数字时代能够适应不断变化的外部空间的能力,数字韧性过程是学习者与数字技术交互作用的动态发展平衡过程。本文从心理韧性的视角出发,深入剖析了数字韧性的内涵和作用机制。通过结合生态平衡理论,提出了一个全面的数字韧性过程模型,模型从输入端、形成端到输出端,全面地揭示了学习者在数字学习环境中如何构建和提升其数字韧性。并基于这个模型,进一步从制度 、精神和身体层面提出了一系列针对性的发展策略,以期为教育实践和研究提供新的视角。

关键词:学习者;数字韧性;数字韧性作用机制;数字韧性过程;数字韧性发展策略

中图分类号:G434 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)04-0097-08

作者简介:刘丽琴,安徽中医药高等专科学校基础教学部讲师,硕士,研究方向:数字韧性、信息化教学(安徽 芜湖 241000);王志临,丽水学院教师教育学院讲师,硕士,研究方向:数字韧性、信息化管理(浙江 丽水 323000);通信作者:沈书生,南京师范大学教育科学学院教授,博士生导师,研究方向:信息化教学设计(南京 210003)。

基金项目:安徽省高等学校科学研究项目“大学生数字韧性的现状与发展研究”(2023AH053186);安徽省高校优秀青年骨干教师国内访问研修项目(gxgnfx2022121);浙江省教育科学规划项目“浙江省在校大学生数字韧性的现状与教育策略研究”(2023SCG095)

收稿日期:2024-02-20

随着信息技术的广泛普及与网络对社会生活的不断渗透,人们逐渐步入了现实世界与虚拟世界融合的数字时代。据最新统计,截至2023年6月,中国网民规模已达到10.79亿,互联网普及率高达76.4% [1],凸显出数字技术在人们生活中的普及与重要性。在这个数字化浪潮中,学习者不仅获得了前所未有的认知能力和技能,同时也面临着前所未有的挑战和不确定性。网络中的不良信息、碎片化学习的过度、虚假信息的利用,以及信息茧房等问题,都成为了数字时代的学习者需要应对的危机。特别是随着人工智能技术的不断演进,学习者所处的环境变得更为复杂。AIGC技术的崛起更是将学习者带入了一个全新的数字学习生态,其中蕴含的压力和挑战与日俱增。在这样的背景下,数字韧性成为了数字时代应对技术变革的关键技能和基本素养[2-3]。它能够帮助学习者积极应对、适应并将危机转化为机遇[4],从而更加客观地识别数字时代所面临的威胁与挑战,更有效地解决数字风险问题,并更好地适应数字化生活[5]。为了更好地助力学习者在数字时代中茁壮成长,制定合理的策略以促进其数字韧性的发展显得尤为重要。尽管已有研究从多个角度探讨了数字韧性的内涵框架和提升策略,但多数研究尚未基于对数字韧性的作用机制和形成过程的系统分析,来提出具体的发展策略。

基于此,本文旨在深入剖析数字韧性的内涵和边界,探究其作用机制,并结合生态平衡理论构建数字韧性的过程模型,以分析其形成过程。在此基础上,将提出更具针对性的发展策略,旨在有效促进学习者的数字韧性发展,帮助他们在数字时代中稳步前行。

一、学习者数字韧性的内涵解读

数字韧性这一概念具有双重指向性。一是指向数字技术系统,强调由技术支撑的各种运行体系在遭遇外部技术攻击或高并发时的抵御、承受与稳定运行能力。二是指向数字时代的个体或组织,着重于个体在适应技术环境时所展现的健康生活方式与高幸福指数[2]。本文主要聚焦于第二种指向,即当学习者在数字时代面临各种技术风险或机遇时,所展现的积极情绪与抗干扰能力。

“韧性”这一概念最初源于心理学领域,描述个体在面对逆境、创伤、威胁或其他重大生活压力时的良好适应能力[6]。心理韧性体现在个体经历或正在经历严重压力或逆境时,其心理功能并未受到损伤性影响,甚至表现出愈挫弥坚的特质[7]。关于心理韧性的论述主要有品质论、过程论和结果论三种观点。品质论认为心理韧性是个体应对逆境(如压力、创伤等)时仍能保持适应性行为的能力,是其所具备的品质和特征[8]。过程论则强调心理韧性是一个动态的发展变化过程,是个体与环境交互作用中在遭遇重大压力和危险时的迅速恢复和成功应对[9]。结果论则将心理韧性看作是个体面对严重威胁时的良好适应结果[10-11]。从这三种论述中,我们可以看出“韧性”的核心在于“适应”,它受到环境和个体特征的共同影响。数字韧性作为学习者在数字时代所具备的适应外部变化的基本属性[3],同样具有品质性、过程性和结果性。在实践领域中,一些学者甚至基于心理韧性来阐述数字韧性,将其视为学习者在经历负面或不利的在线学习经历后的恢复和适应过程[12],或者是通过吸收、恢复、适应以及使用数字技术来应对学习环境中的逆境并保持相应心理能力的过程[13]。因此,数字韧性也同样受到外部环境和个体特征的影响。

与心理韧性相比,数字韧性在概念界定和内涵上存在显著的差异。尽管两者都强调“适应”这一核心点,并受到环境和个体特征的共同影响,但数字韧性在特定的数字时代背景下展现了其独特性。就品质性而言,心理韧性强调个体在承受高水平破坏性变化时表现出尽可能少的不良行为的能力[14],侧重于行为结果和情绪表现。相比之下,数字韧性则更强调学习者在适应不断变化的数字技术环境时所展现的技能和元素养,数字韧性的这种品质性特征要求学习者具备一种主动适应和持续学习的态度。就过程论而言,以心理韧性的因素-过程模型[15]为例,心理韧性的发展过程主要关注个体在面对生活压力和挑战(可能来自于个人的生活经历、家庭环境、社会关系等多个方面)时,如何通过内部的心理机制来调整和应对,主要受到个体的性格、认知风格等内部特性的影响。而数字韧性的发展过程则更加注重学习者与外部数字环境的互动和适应,在此过程中,学习者需持续掌握新数字技术和工具,并学会在数字环境中高效沟通协作。与外部环境的紧密互动使得数字韧性发展更具动态性和开放性。此外,数字韧性在个体特性的基础上,更加强调外部因素中的技术元素以及内部和外部因素的共同作用。例如,学习者的数字素养水平、对数字技术的接受度等内部因素,以及环境中的数字支持、学习资源等外部因素,都会对其数字韧性产生重要影响。

二、学习者数字韧性的作用机制

(一)学习者数字韧性的影响因素

1.内部因素:个体自身特征

数字韧性的内部影响因素主要源于学习者的个体特征,这些特征在多个层面对数字韧性产生作用。首先是精神层面的态度和动机,它们决定了学习者面对数字挑战时的积极性和持久性。其次是认知层面的知识与技能,包括智力水平、媒体素养、数字技能以及反思能力等,这些都是学习者有效应对数字环境的基础。行为层面的应对和求助策略则反映了学习者在面对困难时的行动方式和求助意愿。情绪层面的管理与控制,如情绪管理能力和自我控制能力,对数字韧性同样至关重要,它们帮助学习者在压力下保持冷静和专注。最后,身体层面的身体能力与生理健康技能也是影响数字韧性的重要因素,因为它们关系到学习者能否持续有效地进行数字学习。

2.外部因素:外部环境因素

数字韧性的外部影响因素相较于心理韧性更为多元化,涵盖了同伴、学校、家庭、社区和文化等多个层面。其中,数字学习环境中的困境,如长期的学习压力和技术使用的消极经历,可能对学习者的数字学习造成障碍,构成脆性因子。相反,积极的数字资源,如丰富的数字文化和安全的在线活动,则为学习者提供了支持和保护,构成保护因子。此外,来自不同层面的数字支持和帮助形成调节因子,它们能够缓冲逆境的影响,促进学习者对数字技术的适应。剧烈的外部刺激性事件可能对学习者构成挑战,但通过数字学习环境中的调节因子,这些事件可以被转化为有益的资源,因此,游离于脆性因子与保护因子之间,称之为游滑因子。最后,增强因子如良好的生活习性也有助于提升学习者的数字韧性,帮助他们在面对压力时保持稳定。这些外部因素与学习者个体特征之间的相互作用共同影响着数字韧性的发展。

(二)学习者数字韧性的作用机制

1.刺激机制:产生冲突以激活己任

在数字韧性的发展过程中,当学习者与数字技术直接交互并遭遇问题时,这种冲突不仅是一个挑战,更是一个机会,能够刺激并强化学习者的主体责任感。这种责任感的增强,使得学习者更加主动地投入到解决问题的过程中,从而进入一个短暂的冲突与迷茫阶段。

(1)环境激发:基于游滑与脆性因子

数字韧性是通过数字激活增加的,即通过在线参与适当的机会和挑战[16]。可见,数字韧性的发展离不开适当的刺激和挑战。社会环境和学校环境提供的外部挑战刺激,如解决技术问题、创造性地使用技术等,为学习者创造了游滑因子的环境。这些挑战不仅激发学习者的积极性,还促使他们与数字学习环境产生更深层次的互动。同时,脆性因子的存在,如技术的异常使用等,强化了挫折教育的作用。面对挫折,学习者更容易激发自身的潜能和探究精神,从而提升数字韧性。

(2)心理激励:基于精神的与情绪的

在精神和情绪层面,学习者积极的态度和情绪管理控制能力是他们能够从冲突中走出的关键因素。积极的态度为学习者提供了面对困境时的心理支撑。正如社会心理学家奥尔波特所言,态度是一种根据经验而系统化的心理和神经的准备状态,它对个人的反应具有指导性或动力性的影响[17]。态度的强度决定了它是否会被激活,进而形成内部驱动力,引发相应的行为[18]。积极的数字态度表现为对数字技术的接纳度和包容度。接纳度越高,学习者在面对压力和挑战时越能够保持冷静和乐观,从而逐渐建立技术思维,增加对技术的适应性[19]。而包容度则帮助学习者客观地面对技术的两面性,以更开放的心态应对数字世界的挑战[2]。情绪管理同样发挥着不可忽视的作用,希望、控制感和自我控制力等积极情绪对于数字韧性的培养至关重要,不仅有助于他们寻找解决问题的策略,更是他们持续学习和进步的内在动力[20]。面对数字学习环境中的种种挑战和困难,希望和控制感能够帮助学习者保持冷静和乐观,而自我控制力则促使他们更好地适应数字环境,处理娱乐与学习之间的平衡。

由此可见,数字韧性的培养是通过环境激发和心理激励的双重作用。环境激发为学习者提供了外在的挑战和刺激,促使他们不断提升自己的技能水平;而心理激励则从内在层面激发学习者的动力和积极性,帮助他们更好地应对挑战和困境。

2.内外作用:相互理解以建立信任

唯物辩证法告诉我们,事物的运动和变化既受到内部矛盾的影响,也受到外部条件的制约[21]。在数字韧性的培养过程中,这种内外相互作用体现得尤为明显。学习者在确立主体责任后,在经知觉体认至自我调节振荡和危机求助的过程中,数字韧性的外部因素和内部因素相互配合、共同作用,以促进双方相互理解、建立信任,进而推动学习者实现进一步发展。

(1)外部支持:基于保护、调节与增强因子

外部因素在数字韧性的培养中发挥着重要作用。社会、学校、家庭层面提供的活动、资源和良习为学习者增加了保护因子、调节因子和增强因子,确保了数字韧性具备持续能量供应。

数字技术协同参与活动模式为数字韧性的构建提供了坚实的保护网,帮助学习者迅速适应并驾驭复杂的数字环境。在文化与社区维度,基于合作学习理念的融合数字平台,为各种文化活动和社区交流提供了便捷的途径。这不仅促进了不同文化之间的交流与理解,还使得社区成员能够共同参与到数字活动中,分享经验、解决问题,从而增强数字韧性。在学校维度,数字技术协作的课外活动为学习者提供了一个互相支持、共同成长的平台。在这样的环境中,学生们可以共同面对和解决数字学习中的困难和挑战,通过合作与交流,不仅提高了数字技能,还培养了团队协作和解决问题的能力。在家庭维度,亲子共同使用数字技术活动,不仅可以帮助孩子掌握更多技能,开拓更广阔的在线视野,还能教会他们如何安全地使用技术。这种共同参与的方式创造了一个充满支持和信任的环境,让孩子在需要时能够毫无顾虑地向父母寻求帮助[22]。这种家庭的支持与指导,为孩子的数字韧性提供了坚实的后盾。在同伴维度,同伴之间的合作学习与协同作用尤为明显。根据欧洲的调查数据,超过半数的儿童曾从同伴那里获得网络安全建议,而三分之一的儿童也给过朋友网络安全建议。这种同伴间的互动与交流,不仅提高了彼此的数字素养,还增强了他们的社交能力和信任感。

数字韧性的建立可以通过确保一个健康的学习支持网络来实现,这包括确保学习者能够寻求帮助并了解哪些组织可以提供支持以解决消极的数字体验[23]。可见,多层次数字支持系统的建立作为调节因子,为学习者的数字韧性建立提供数字支持。这其中包含政策支持、环境支持、资源支持、服务支持等。政策支持中,社会层面制定的互联网和数字服务访问的相关法律法规为学习者提供了一个安全的数字环境,学校层面的数字安全流程和政策确保了学习者在校园内的数字活动得到规范和保护。环境支持通过创建一个积极的学习生态系统来鼓励学习者识别、管理和应对不同类型的数字风险。这个环境不仅提供了一个安全的空间供学习者报告问题、反思在线体验,还为他们提供了重新参与和练习技能的机会。这种环境支持有助于培养学习者的自主性和责任感,使他们在面对挑战时能够保持坚韧不拔的精神。资源支持为学习者提供了丰富的数字资源和工具,帮助他们识别和区分不同类型的数字风险。这些资源为风险提供了清晰的标记和应对建议,并指导学习者如何改变他们的设置和在线行为。此外,资源支持还包括了在遭受伤害时如何采取恢复策略的指导,这对于提高学习者的数字素养和自我保护能力至关重要。服务支持通过提供工具和设置来帮助学习者评估和管理数字风险。这些工具能够帮助学习者理解评估报告,并根据报告调整自己的行为。同时,服务支持还能及时为面临严重伤害风险的学习者提供适当的支持服务,确保他们在遇到困难时能够及时得到帮助。这种及时的支持和干预对于维护学习者的数字韧性和心理健康至关重要。

此外,良好的生活习性作为综合性的增加因子可以助力学习者数字韧性的养成。良好的生活习性可以帮助学习者能够更有效地管理自己的身心状态,促进学习者保持身心的平衡与稳定,从而减轻学习压力带来的负面影响,避免心理或生理的巨幅波动。通过长期保持良好的生活习性,学习者还可以逐渐培养出强大的自控力,使他们在面对数字学习中的复杂问题时能够保持冷静和理性,从而更好地应对数字学习中的挑战。

(2)内部支撑:基于认知、身体的与行动的

内部因素在数字韧性的培养中同样不可忽视。学习者具有较高的认知水平和健康的身心,这是他们积极应对挑战和主动求助的基础。依据具身认知理论,认知、身体和环境构成一个动态的统一体[24],这三者相互依存、相互影响。在学习者发展数字韧性的过程中,这种联系显得尤为重要。一个健康的身体能够为学习者提供足够的精力和耐力去面对数字学习中的种种挑战,高度的认知有助于学习者在面对困难和挑战时保持积极的心态和解决问题的能力。与此同时,学习者行动上的积极应对和主动求助,不仅能够培养自己的心理韧性,形成自信乐观的心态,还可以提高自己的问题解决能力。这种主动性使学习者能够更好地掌控数字技术,将其转化为自己的优势,从而在面对数字挑战时更加从容和自信。此外,社交能力的发展也为数字韧性提供支撑。在现实生活中,人际关系一经建立,就会对人的行为产生深远影响,并在生活和工作中占据重要地位[25]。学习者与他人建立良好的人际关系,积极主动地寻求支持与帮助,这不仅能够为学习者提供更多的资源和信息,还能够在遇到困难时给予他们必要的帮助和支持。

值得一提的是,外部因素和内部因素之间也不是相互独立的,在一定条件下,甚至可以相互转化。例如,在数字学习环境中,资源可以被学习者转化为实际的知识和技能。这种转化过程不仅依赖于资源本身的质量和丰富性,更受到学习者自身认知水平的影响。换言之,学习者的认知决定了他们如何有效地利用这些资源。再者,当学习者面临困难时,来自不同层面的数字支持不仅能够帮助他们解决实际问题,还能够提供情感和心理上的援助,从而增强他们的社会联系和归属感。此外,学习者的身体和生理健康与外部环境的良好习性也是相互促进。健康的生活习惯有助于提升学习者的身心状态,使他们更能够应对数字环境中的挑战。反之,学习者的良好身心状态也会促进他们养成更好的生活习惯,形成一个良性循环。

综上所述,数字韧性是内因和外因的共同作用的结果。内因,如学习者的认知、态度、情绪管理等,为学习者提供了处理数字挑战的心理基础和动力。外因,如数字资源、数字支持等,则为学习者提供了应对数字挑战所需的工具和环境。因此,数字韧性的作用机制是一个由刺激机制、内因与外因共同作用的复杂过程,如图1所示。在这个过程中,内因和外因相互配合、协调一致,共同促进学习者的数字韧性的提升。

三、学习者数字韧性的过程模型

基于以上对数字韧性作用机制的详细分析,同时参考心理韧性过程-因素模型[26]的框架,本研究提出数字韧性的过程模型,如图2所示。整个模型概括为三个部分:输入端——压力或挑战、形成端——数字韧性过程、输出端——适应结果。值得注意的是,整个数字韧性过程模型是一个动态平衡的过程。当学习者在新的压力和挑战下再次失去与学习环境之间的平衡时,他们将重新开始新一轮的数字韧性构建过程。这种动态平衡的过程体现了数字韧性的灵活性和可持续性。

(一)输入端:学习者面临的压力或挑战

技术赋能的学习空间在某种程度上给学习者带来了新的压力。随着物联网、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的蓬勃发展,学习空间由物理空间和虚拟空间[27],逐渐转变成虚实结合的富技术学习空间[28]。这种转变无疑为学习者带来了更丰富的学习资源和更沉浸式的学习体验,但同时也带来了一系列新的挑战和压力。富技术学习空间对学习者的数字技术能力提出了更高的要求,当学习者的技能与之不匹配,可能会给学习者带来困难和压力,从而影响学习效果,甚至形成消极的学习体验。此外,富技术学习空间以丰富的学习资源为学习者带来了“全空间”情境中的泛在学习体验,但同时也消释了正式学习和非正式学习的界限。然而,这种界限的消失也会模糊学习时间的概念,学习者可能难以区分工作和学习的时间,长时间的学习可能导致学习疲劳,甚至产生数字倦怠,形成压力。

丰富的在线活动中也蕴藏着不容忽视的风险挑战。OECD将网络为青少年带来的机会和风险分为内容机会与风险、接触性机会与风险以及行为机会与风险[29]。这为我们理解和应对这些问题提供了重要参考。作为数字内容的接受者,学习者可以便捷地获取大量不同形式、类型的信息。然而,由于互联网信息的开放性和多元性,信息的真伪和质量无法得到确切的保证。如果学习者不进行信息溯源,可能会受到错误信息的误导,甚至形成偏激的观点。此外,网络不良信息的存在也可能对学习者造成不可逆转的身心伤害。作为在线交流的参与者,学习者在社交网络中与同伴的互动日益频繁。微信、QQ、抖音、微博等社交平台已成为他们的主要社交方式。然而,这也带来了个人隐私泄露的风险。如果学习者不关注网络社交对象的身份和背景,就可能在交流中暴露个人隐私,甚至面临网络安全威胁。作为网络行为的创造者,学习者在参与网络内容生成等高级创造性活动时,虽然可以发挥身份认同、社交、创造力和民主参与等方面的积极作用,但也可能面临监管缺失带来的问题,如网络欺凌等。联合国的调查显示,超过三分之一的年轻人曾遭受网络欺凌[30],这是一个不容忽视的问题。

(二)形成端:学习者数字韧性形成过程

1.冲突和迷茫

在数字学习环境中,压力和挑战作为外部刺激,促使学习者与数字学习环境产生动态的交互作用,导致冲突和困惑的产生。此时,数字韧性作为一种应对机制被激活,促使学习者调整自己的行为和认知以应对这些挑战。这个过程中,压力和挑战可能转化为剧变成为游滑因子,也可能转化为困境成为脆性因子。与此同时,学习者的态度起着关键作用。如果学习者能够拥抱技术,积极面对压力和挑战,并从情绪上激励自己主动承担责任,他们就更有可能激发自己的主体责任,主动寻求解决问题的方法和途径。这种积极的态度有助于学习者在冲突和迷茫中保持冷静和理性,从而更好地应对挑战。

2.觉知和体认

面对冲突和迷茫,学习者会自然地尝试去感知并应对这些挑战。这一反应过程并非孤立发生,而是与学习环境中多元化的技术场景紧密相连。这些技术场景作为数字资源,成为了重要的保护因子。多元化的技术场景为学习者提供了与数字技术深入互动的机会,从而不仅激起了他们的接触意愿,更让他们在实际操作中感受到数字技术的魅力。更重要的是,这些技术场景还承载着数字风险培训和数字技能培训等重要内容。通过这些培训,学习者能够系统地提升自己的数字素养和技能,进而深化对数字技术的认知。当学习者具备丰富的数字知识和技能时,他们就能够更加自信地面对各种技术挑战,利用自身的数字素养保护自己免受数字风险的影响。

3.调节振荡和危机求助

在学习者逐渐识别数字风险后,他们开始积极调整应对策略以适应学习环境的变化。然而,在这个过程中,学习者的自我调节能力可能无法迅速适应新的挑战,导致出现波动和震荡。这种不稳定的状态可能会使学习者陷入数字学习危机,面临挫败感和困惑。在面临危机时,学习者通常会寻求外部支持和帮助,以获取应对风险的方案和建议。这种寻求帮助的行为体现了学习者在数字学习环境中的主动性和积极性。与此同时,数字学习环境中的数字支持系统发挥着重要的调节作用。当学习者遇到问题时,这些支持系统以丰富的学习工具和资源为学习者提供及时的帮助和指导,帮助学习者稳定情绪、调整学习策略,从而克服数字学习危机。

4.习得改变和反思迭代

通过不断地实践和经验的积累,学习者逐渐学会了如何在支持和帮助中应对压力和挑战。他们不仅从外部的支持和帮助中汲取知识和技巧,也从自身经验中提炼出宝贵的智慧,掌握识别和管理数字风险的策略,并能够在适当的情况下调整自己未来的选择[31]。这样的学习过程使得学习者能够更好地理解和应对不同的情境,做出明智的决策。在这个过程中,学习者不断地进行反思和迭代。他们分辨出有用的信息和无用的信息,不断优化自己的在线行为。当遇到类似的情况时,学习者能够根据自己的经验和知识做出更加明智的选择。这种反思和迭代的过程不仅提高了学习者的决策能力,也促进了他们数字韧性的发展。值得注意的是,良好的生活习性在这一过程中起到了重要的增强作用。良好的生活习性有助于促进学习者的身心健康,提高他们的自我管理能力和自我控制能力。当学习者在面对数字挑战时,良好的生活习性能够帮助他们保持冷静和理智,从而更好地应对挑战。

综上所述,学习者数字韧性的形成是一个复杂而动态的过程,它经历了冲突和迷茫、觉知和体认、调节振荡和危机求助,以及习得改变和反思迭代四个阶段。这一过程受到内部和外部因素的共同作用,包括个人的认知能力、经验积累,以及外部环境中的技术支持、社会支持等因素。同时,在数字韧性的形成过程中,一些作用过程也会对数字韧性的因素产生反作用。例如,在交互过程中,学习者可以通过娱乐驱动来减轻学习压力,提升学习兴趣,从而将原本可能引发焦虑的高危环境转换成更具保护性的学习环境。

(三)输出端:学习者数字韧性适应结果

在各种外部和内部因素的共同作用下,学习者经过与数字环境的互动过程即数字韧性形成过程,最终将结果输出到终点输出端,形成数字韧性的结果。这个输出端的数字韧性结果往往会趋向三个方向:一是对数字环境适应不良,这种情况下,学习者对数字环境的适应水平较低,甚至在严重的情况下,会对数字空间和环境产生排斥感;二是整个动态平衡过程的重整,学习者将回归到压力或挑战发生前的水平,表现为适应;三是在动态平衡重整的过程中,学习者的数字韧性得以发展,达到更高水平的韧性,指向更健康的生活方式和高幸福指数。

四、促进学习者数字韧性发展策略

基于之前提出的数字韧性过程模型,学习者的数字韧性是在与数字学习环境的交互中,通过外部支持与帮助以及自身的应对、反思而逐步建立起来的。这一过程中,制度、精神和身体三个层面相互关联、相互影响,共同作用于学习者的数字韧性发展。因此,为学习者提供全方位的支持,需要从这三个层面入手,协调内部和外部因素。

(一)制度层面:建立健全的支持与保障机制

首先,制定相关政策与规范,确保学习者在数字学习环境中有所依据和遵循。政府可以通过立法和制定相关政策,例如通过立法明确规定禁止发布不利于学习者身心健康的内容[4],建立完善的网络安全监管机制,加强对在线不合法行为的监督。此外,行业可以通过制定行业规则,加强行业自我监管,促进市场中各角色如搜索引擎运营者、社交媒体公司等遵守行为准则、最佳实践或者产业指南,承担社会责任[28],实现自我管理、自我监督、自我约束。甚至可以通过立法手段推动行业自我监管,以英国政府发布的《在线危害》白皮书为例,其中提议通过立法手段强化社交媒体等网络平台自我监管,以保护用户免受有害内容影响。

其次,提供技术支持与培训,促进学习者数字技能和素养的提高。社会层面可以建立在线技术支持平台,为学习者提供实时帮助和解答疑惑。学校可以将数字技能培养纳入课程体系,还可以组织技术培训和交流活动,帮助学习者掌握数字学习工具和方法,鼓励他们应用各种技术措施,例如网络防火墙、实名身份认证、访问控制等,引导学习者学会独立思考、理性分析,提高他们对信息的鉴别能力和批判性思维,树立正确的网络社交观念和行为规范。

再次,建立反馈与评估机制,为学习者提供及时的帮助和支持。通过这一机制,学校和社会学习平台可以及时了解学习者的学习进展、遇到的困难以及需要何种帮助和支持,从而为他们提供更具针对性和时效性的帮助。建立反馈与评估机制包含明确评估目的和标准、建立多元化评估方式、及时反馈与指导、持续跟踪与调整。

最后,设计富技术的学习空间,促进学习共同体的建立。学校和社会学习平台可以将丰富多元的技术元素纳入学习空间的设计中,以数字协作活动为平台,鼓励教师与学习者之间、家长与学习者之间以及同伴之间的合作与交流,营造积极、开放、包容的学习氛围。这种合作与交流不仅有助于培养学习者的团队协作能力和沟通能力,还能增强他们的自信心和归属感,提升数字韧性。

(二)精神层面:培养积极态度与自我能效感

首先,提供不同挑战,激发学习者的内在动机。学校和社会学习平台可以通过提供具有挑战性和吸引力的学习内容、创造自主与探究的学习环境等方式,激发学习者对数字学习的内在动机和兴趣,使他们更加积极主动地投入到数字学习环境中。

其次,加强价值引导,帮助学习者树立积极的数字态度。这主要是通过文化和价值观的引导。学校和社会层面一方面可以强调数字技术的价值,通过多种渠道宣传数字技术对于个人、社会和国家的重要性,帮助学习者认识到技术的正面价值。另一方面,倡导包容性文化,鼓励学习者以开放、包容的心态看待数字技术,不因年龄、性别、教育程度等因素而排斥或抵触技术。

再次,采用多种方式,培养学习者的自我效能感。社会层面可以通过宣传成功案例和榜样,激发学习者的积极情绪和自信心。学校和家庭则应提供一个支持和鼓励的环境,鼓励他们怀有希望,不逃避,不放弃,怀着积极乐观的心态坚持努力,相信自己有能力应对数字学习环境中的压力和挑战。同时,学校和家庭可以帮助学习者制定韧性学习的规划,通过更多的规划让学习者更加清晰地了解自己的学习目标、路径和策略,增强自我能效感。这种规划不仅包括学习内容和时间安排,还可以包括自我评估和反思,以便及时调整学习策略。此外,鼓励学习者在线报告威胁与伤害,这也是一种主动的自我效能感体现,它不仅反映他们在在线体验中识别风险的能力,更有利于自身体验的反思,这意味着发展和进步。

最后,开展心理援助,关注学习者的心理健康。数字学习环境可能给学习者带来压力、焦虑等负面情绪。因此,学校和社会学习平台可以通过开展心理健康教育活动、设置心理咨询服务、提供情绪管理技巧等提供心理支持和辅导,帮助学习者学会管理和控制情绪,缓解压力、调整心态。同时,还可以通过设计有趣的学习任务、提供积极的指导和反馈等方式,帮助学习者建立对数字技术的掌控感。

(三)身体层面:关注身心的健康与平衡发展

首先,提供安全稳定的环境和设备,夯实身心健康基石。学校和社会学习平台应该为学习者创造一个安全、稳定的网络环境,确保他们在使用数字工具时不会遭受网络攻击或数据泄露等安全威胁。此外,调整屏幕亮度、对比度和色温,以及合理摆放设备,降低长时间使用电子设备对学习者身体健康的潜在影响。同时,提供必要的安全教育,帮助学习者增强网络安全意识,避免在使用数字工具时陷入风险。

其次,培养学习者的身体素质,促进学习者身心健康。定期进行体育锻炼和户外活动,不仅有助于提高身体素质和免疫力,还能帮助学习者从数字学习中抽离出来,放松身心。学校和家庭应鼓励这种平衡的生活方式,并支持学习者在体育锻炼和放松活动中找到乐趣。

最后,推动身心平衡发展,确保学习者长期健康。柳叶刀子期刊曾报道,每天屏幕娱乐时间超过四个小时的青少年,其认知能力会显著降低。可见,过度使用电子设备可能会导致屏幕时间过长,进而影响学习者的生理健康。因此,学校和家庭应该帮助学习者制定合理的屏幕时间计划,平衡学习和休息时间。同时,注重屏幕活动的有效性,避免无效或低效的屏幕使用时间。通过合理安排学习和休息,以及培养健康的数字使用习惯,学习者可以更好地维护身心健康,实现全面发展。

五、结语

本文对数字韧性的本质和形成机制进行了深入的探讨,并提出了一个系统的数字韧性过程模型。该模型从输入端、形成端到输出端,全面地揭示了学习者在数字学习环境中如何构建和提升他们的数字韧性,以应对各种压力和挑战。基于这个模型,还进一步提出了一系列针对性的发展策略,旨在为未来的教育实践和研究提供新的视角和思路。但研究仍存在着一定的局限性,对于不同阶段学习者的数字韧性差异并未进行深入的研究,有待于后续不断地探索拓展。

[参 考 文 献]

[1]

中国互联网络信息中心.第52次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2023-08-28).https://www.cnnic.cn/n4/2023/0828/c88-10829.html.

[2] 祝智庭,沈书生.数字韧性教育:赋能学生在日益复杂世界中幸福成长[J].现代远程教育研究, 2020,32(4):3-10.

[3] 沈书生.面向幸福成长:设计支持数字韧性构建的学习空间[J].现代远程教育研究, 2021,33(3):18-24.

[4] 薛晓琪,赵晓伟,沈书生.突破危机:学习主体的数字韧性及其构建[J].电化教育研究,2022,43(2):49-55.

[5] 陈建伟,席梦如,傅骞.大学生数字韧性测评框架及影响因素研究[J].中国电化教育,2023(6):68-74.

[6] 于肖楠,张建新.韧性(resilience)——在压力下复原和成长的心理机制[J].心理科学进展, 2005 (5):658-665.

[7] 席居哲,左志宏.心理韧性者甄别诸法[J].心理科学进展,2009,17(6):1295-1301.

[8] Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) [J]. Depress Anxiety, 2003,18(2): 76-82.

[9] Kalisch R, Baker DG, Basten U, et al. The resilience framework asa strategy to combat stress-related disorders[J]. Nat Hum Behav, 2017,1(11): 784-790.

[10] Masten AS. Resilience in developing systems: progress and promise as thefourth wave rises[J]. Dev Psychopathol, 2007, 19(3): 921-930.

[11] 陈双艺,仇剑崟.心理韧性的研究进展[J].上海交通大学学报(医学版),2021,41(10):1397-1400.

[12] Manoj K Sharma,Nitin Anand ,Bangalore N Roopesh,Shweta Sunil.Digital resilience mediates healthy use of technology[J].Medico-Legal Journal, 2021,0(0):1-5.

[13] Rabbanee F, Quaddus M, Gururajan R, et al. Conceptualizing Digital Resilience of Australian Tertiary-Level Students[EB/OL]. In WA Teaching and Learning Forum 2019. (2020-07-30). https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/80247.

[14] 李海垒,张文新.心理韧性研究综述[J].山东师范大学学报(人文社会科学版), 2006,51(3):149-152.

[15] Kumpfer, K. L. Factors and processes contributing to resilience: The resilience framework.Resilience and development: Positive life adaptations[M]. New York: Kluwer Academic/Plenum Press,1999,179-224.

[16] UKCIS.Digital Resilience Framework[EB/OL].(2020-09-18).https://www.gov.uk/government/publications/digital-resilience-framework.

[17] 刘志红.社会心理学基础[M]. 沈阳:辽宁大学出版社, 2002(10):49.

[18] 张红涛,王二平.态度与行为关系研究现状及发展趋势[J].心理科学进展, 2007 (1):163-168.

[19] 王伟军,董柔纯,牛更枫,等.网络适应:概念与模型[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2021,52(2):45-54.

[20] 道格.亨施.心理韧性的力量[M].李进林,译.北京:北京联合出版公司,2017:(7).

[21] 何茂春.马克思主义哲学基础知识读本[M]. 北京:中国人民公安出版社, 1991(1):101-103.

[22] Olaf Kapella.Families, technology use, and daily life: parents’ role in building resilience and mitigating harm[EB/OL].(2021-05-19).https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2021/05/19/families-and-technology/.

[23] Manoj K Sharma,Nitin Anand ,Bangalore N Roopesh,Shweta Sunil.Digital resilience mediates healthy use of technology[J].Medico-Legal Journal, 2022,90(4) 1-5.

[24] 叶浩生.具身认知:认知心理学的新取向[J].心理科学进展, 2010,18(5):705-710.

[25] 郑雪.社会心理学[M].广州:暨南大学出版社, 2004(7):81.

[26] 席居哲,左志宏,WU Wei.心理韧性研究诸进路[J].心理科学进展,2012(9): 1426-1447.

[27] 沈书生.学习空间:学习发生的中介物[J].电化教育研究,2020,41(8):19-25+42.

[28] 朱波,吴萍萍.富技术学习空间支持的混合学习路向[J].济南大学学报(社会科学版),2022,32(6):166-172.

[29] 唐科莉.OECD:21世纪儿童必须具备“数字韧性”[J].上海教育, 2019 (14):52-56.

[30] 联合国.儿童和青年网络安全[EB/OL]. https://www.un.org/zh/node/204368.

[31] Reynolds.L,Parker.L.Digital resilience:stronger citizens online[EB/OL].(2023-12-12).https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/05/Digital_Resilience_Project_Report.pdf.

Learner Digital Resilience: Mechanisms, Process Model, and Development Strategies

Liu Liqin, Wang Zhilin, Shen Shusheng

Abstract: Digital resilience is the ability of learning subjects to adapt to the ever-changing external space in the digital age, whose process is a dynamic and balanced development of the interaction between learners and digital technology. This paper studies the connotation and mechanism of digital resilience from the perspective of psychological resilience. By combining ecological balance theory, a comprehensive digital resilience process model has been proposed, which comprehensively reveals how learners construct and enhance their digital resilience in a digital learning environment from input to output. Based on this model, a series of targeted development strategies have been proposed from the institutional, spiritual, and physical levels in order to provide new perspectives for educational practice and research.

Key words:Learner; Digital resilience; Mechanisms of digital resilience; Digital resilience process; Digital resilience development strategy

责任编辑:陈星宇