文旅融合视域下城市形象的影视塑造研究

2024-09-24李倩

摘 要:文旅融合视域下,通过热播影视作品展示城市建筑、地方方言、美食等城市人文形象,打造城市文化名片,已成为大众传媒塑造城市形象的重要途径。本文以影视剧《繁花》传播上海城市形象(文化)为案例,运用网络文本的情感分析方法,深入剖析影视作品空间中城市形象、城市文化符号、人文情感传递的底层逻辑。通过城市文化传播过程中的信息反馈,适时调整城市资源、受众、传播媒介三者之间的链接方式,实现城市文化形象的差异化、个性化塑造。

关键词:文旅融合;影视作品;城市形象;人文情感

中图分类号:G206 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)04-0085-06

作者简介:李倩,安徽艺术学院设计学院讲师,博士,研究方向:数字媒体艺术(合肥 230011)。

基金项目:教育部人文社会科学青年项目“黄梅戏女性主义叙事及影像重构研究”(22YJC760038);安徽省教育厅优秀青年教师培育重点项目(YQZD2023086)

收稿日期:2024-04-25

通过优秀的影视作品热播带动相关城市文旅产业的发展屡见不鲜。影视剧作品能够在短时间内培养观众情感、塑造城市文旅,实现传媒空间内的资源和城市文化的有机整合,增强城市文化传播,彰显城市文化符号,借以文旅融合的方式带动文旅产业升级。中国丰富的地理环境和人文景观是中国艺术作品保持民族性特征的重要基础,也是塑造地域个性化符号的先决条件。影视剧《繁花》讲述了上世纪八九十年代改革开放时期,上海金融业相关人物的跌宕起伏的人生经历。它的热播唤醒了一代人的记忆,也凸显了部分上海地标,体现出影视作品对城市形象的塑造和促进当地旅游的作用。

一 、以影促旅,塑造城市文化

(一)以影视助发展

2021年国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》中,“坚持创新驱动发展”是首要重点任务,《规划》提出要充分运用数字化、网络化、智能化科技创新成果,升级传统旅游业态,创新产品和服务方式,推动旅游业从资源驱动向创新驱动转变。[1] “十四五”时期,我国将全面进入大众旅游时代,城市为吸引更多的游客,塑造好城市形象至关重要。城市形象是由人与城市空间长期互动,形成的人文印象,其塑造离不开文化气质的营造和广泛传播,而影视作品作为大众传播的产物,可以将文化、情感有效地传递给受众。人类与自然互动的方式具有历史和空间的连续性。[2]优秀影视作品的热播,可以将网络空间的观影者转变为现实空间的旅行者,影视作品中展示时空关系的建筑是城市地标性观光景点的重要元素。通过影视作品合理地传播,积极发挥传播城市文化的作用,“以影促旅”“以影塑旅”,有效助力城市经济和文化的发展。

(二)以影视塑形象

一部情节丰富的影视剧,可以将城市的影像空间和城市的地理空间有效衔接。用叙事的方式传播城市文化,塑造城市个性化形象。2023年,电视剧《去有风的地方》热播成功提升了大理白族自治州旅游热度,接待游客同比增长了219%。[3]类似成功的案例还有《长安十二时辰》《长安三万里》等为西安大唐不夜城旅游增添了热度。作家金宇澄说,以上海为背景,通过“写《繁花》是为了向这个伟大的城市致敬”。《繁花》叙事线索是上海青年阿宝成长为宝总的过程。通过展现汪小姐、玲子、李李三个女性和阿宝之间的情感纠葛,凸显女性自我成长的冲突,让观众真切地感受到上世纪90年代上海人的性格和时代的风貌。这种升华源自上海城市生活,但经过选择和艺术加工,透过精巧设计的商战主线,佐以男女情感冲突的铺陈,让观众们产生了强烈的情感共鸣,年轻观众共情于爱情和友情的情感交错;60、70、80年代的观众共情于90年代社会经济与时代机遇的错综交融;中老年观众共情于对90年代老上海城市的美好记忆。

影视作品通过叙事巧妙地构建出艺术化的城市空间,可以引起观众的情感共鸣,现实城市空间也因此成为了观众与影视故事之间情感交互的实体媒介。美国地理学家普莱德认为:“人与地是紧密相连的,一个地方的人们的经历、思想、经验以及人们赋予该地的意义和价值,总是不断地成为该地的一部分。它们的产生是地域的宏观和微观因素互动的结果,尤其是地方情况对外界大环境反映的结果。”[4]城市空间不仅为人们提供生活场所,更是塑造了人们多元化的价值观念。因此,人们对城市产生了深厚的感情,城市也拥有了独特的“身份特色”。

(三)以影视兴文化

城市文化的有效传播离不开文化传播媒介的助力。在没有互联网的年代,人们通过报纸、广播、电视来获取资讯。这种信息传播构成单向的传播链,即信息单向传递给受众,而缺乏受众的即时反馈机制。然而,在互联网时代,大众传播方式发生了革命性的变化,传统的单向传播链演变为活跃的“闭环式”传播链。“闭环式”传播链意味着信息通过各类媒介传递给大众后,大众能够迅速通过互联网平台及时反馈,如网络评论、点赞和转发等。同时,这些平台还能实时收集点赞、播放等关键数据,使我们能够更直观地了解信息传播的效果和大众的反应。信息传播给大众,大众再反馈信息,吸引新的人群查阅原始信息,如此循环往复,形成了一个动态、互动的信息传播循环。

影视作品在网络空间传播城市文化,正是“闭环式”传播的生动体现。以影视剧《繁花》为例,该剧播出后,迅速引发了观众的热烈讨论。首批观众在网络平台上积极评论,分享自己的观影感受。受到剧中叙事的影响,一部分观众甚至自发前往上海市旅游,实地感受并体验剧中描绘的上海城市文化。这些线上观众转化为了线下的游客,游客们又在网络上分享自己的旅游体验,形成了线上线下的良性互动。这种互动推动了《繁花》的口碑,吸引了更多的游客前来体验这座城市的魅力。影视剧塑造的上海城市文化符号,就像一座桥梁,连接着现实世界与影视时空,让人们能够更加深入地了解和感受这座城市的文化底蕴。

二、影视艺术构建城市文化符号

(一)城市的文化符号具有时空属性

影视作品为了增强叙事的可信度,配合故事情节发展的需要,在作品中精心营造了特定的时空背景。上世纪70、80年代的上海市,是影视剧《繁花》所依托的故事时空背景。影视剧特意展示了上海市的地标建筑、特色美食、地方方言等背景,构成了上海的独特文化符号和元素。符号,被认为是携带意义的感知单元。[5]城市文化符号具有鲜明的时空属性。例如,上海市的建筑“外滩27号”,建国前是英租界的洋行,建国后则转变为外贸大楼,同一栋建筑名称的变迁便映射出时代的演进。在影视作品中,角色对话中普通话与方言的交互展现,也是时代特征的体现。例如,新世纪以来上海吸引了来自全国各地的人们,普通话成为主要交流语言,以上海为背景的影视剧《安家》,男主角和少数几个配角在片中偶尔使用上海方言对话,体现了新世纪上海的包容性和时代特色。而影视剧《繁花》背景在改革开放初期的上海,当时的人口流动少,地域特色鲜明。剧中大部分角色都是上海本地人,他们使用方言交流既真实又贴切,能够充分体现出那个时代的特征。因此,城市文化符号是社会、历史、政治、文化等多种因素共同作用下的产物,它们承载着时空的印记,成为城市独特的记忆。

(二) 方言是活态的地域文化符号

方言是地方文化的重要符号之一。它拥有丰富的特色词汇,生动地传达了地方形象。方言是活态的地域文化符号,然而,在都市化和国际化的社会变革中,普通话逐渐占据了语言主导地位,取代了方言。普通话在重建语言体系、解构“外乡人”概念的同时,也削弱了地方语言叙事的特色和同乡人的情感认同。许多精妙的方言意义在普通话的阐释下,便失去了原有的趣味和生动性。

影视剧《繁花》的成功,其中一个关键因素就是它打破了影视作品同质化的现象,全剧大胆使用方言叙事,加深了大众对老上海的认知。老派上海话中蕴藏着上海人不紧不慢、软糯、俏皮生动的特点,通过方言,观众得以窥见上海居民的日常生活和交往,引发一代人的文化记忆与共鸣。另一部值得一提的作品是张艺谋执导的《秋菊打官司》,故事背景设定在陕西农村,其中90%的演员都是非职业演员,他们说着地道的陕西方言,为影片增添了浓厚的地域色彩。同样,影视剧《刘老根》系列也红遍大江南北,东北喜剧片通过东北方言展现了其独特的魅力。这些作品中,环境、人物、方言共同营造了一个真实可信、地域特色鲜明的故事空间,有效避免了影视艺术作品同质化呈现。在影视剧中的方言叙事,不仅体现了地域文化特色,也有效传播了地方形象,为观众带来了更加真实、生动的观影体验。

(三)建筑是外化的城市文化符号

影视剧的取景选址,是对城市气质与风俗的深入洞察和精心选择。通过展现代表性的景观和地标,优秀的影视剧能够将城市或地方的文化形象深深烙印在观众心中。以影视剧《繁花》为例,外滩27号(外贸大厦)、黄河路、进贤路(市井弄堂)、东方明珠、和平饭店、苔圣园(至真园)、永安百货(沪联商厦)及苏州河上的浙江路钢桥等,均成为展现上海独特风貌的标志性建筑。这些建筑不仅具有代表性,还承载着丰富的历史信息。例如,外滩27号,即中山东一路27号,在新中国建国前它的名称是怡和洋行大楼,被誉为“洋行之王”,曾是英租界的象征。1955年,大楼产权收归国有,随后它成为上海市外贸局的办公大楼,即“外贸大楼”。同一建筑名称的变迁,正是时代变迁的缩影,为叙事提供了清晰的时空背景。影视剧通过精准定位这些标志性建筑,将观众与老上海的外在形象紧密相连。这些建筑不仅成为了观众心中的文化符号,更吸引着大量游客前来“打卡”合影,为城市文化形象的塑造增添了重要的一笔。

(四) 美食是有温度的城市文化符号

饮食文化作为城市文化的重要组成部分,是在特定社会环境中孕育而生的。观众在观看影视剧《繁花》后,自发来到上海追寻剧中美食,这实际上是参与了影视剧的互动和体验。在这部作品中,排骨年糕象征着阿宝与汪小姐的情感纠葛;宝总泡饭则让人回味起阿宝与玲子的相遇相知;干炒牛河则体现了阿宝与李李之间的深厚友情。影片中出现的日常饮食排骨年糕、蝴蝶酥、泡饭、干炒牛河、黄鱼捞面等,在影视剧播出后迅速成为游客们争相品尝的美食。游客们期望通过品尝这些食物,感受老上海独特的市井烟火气息;上海本地人通过美食追寻过去的时光和记忆中的味道,这种情怀更多地体现了对故乡的深深眷恋。总而言之,影视剧为食物赋予了生动的故事情节,使食物成为了观众与影视剧情感共鸣的桥梁。通过品尝这些美食,人们能够更加直接地感受当地的风土人情。

城市文化传播符号与当地的人文特质紧密交织,相辅相成。城市不仅是自然与物质的结合体,更是精神世界中构建的感性人间。影视剧《繁花》以其卓越的叙事手法,向观众生动地展示了上海独特的人文特质。这些特质体现在视、听、味等维度上,即建筑、方言和美食等。建筑作为外化的城市文化符号,直观地展现城市的风貌;方言作为活态的地域文化符号,传递着城市的灵魂;而美食则是有温度的城市文化符号,通过味蕾传递着城市的温情。一座城市通过影像艺术表达其人文气质,影视剧成为公众认识城市的重要媒介。这些作品经过大众传播,会形成新的地方意象,唤起上海人内心的乡愁,同时也激发外地人对远方城市的憧憬与想象。在此,文化艺术情感与客观地理得以交汇融合。[6]影视作品的网络传播应形成一个闭环链,这样艺术才能更好地服务于社会经济。通过研究影视剧《繁花》发布的网络文本和反馈信息,我们能够深入了解影视剧对线下旅游的影响力,以及受众对城市文化的认知印象和情感倾向。这不仅有助于提升城市的文化影响力,还能为城市的经济发展注入新的活力。

三、影视剧《繁花》引发的情感认同分析

(一)研究方法

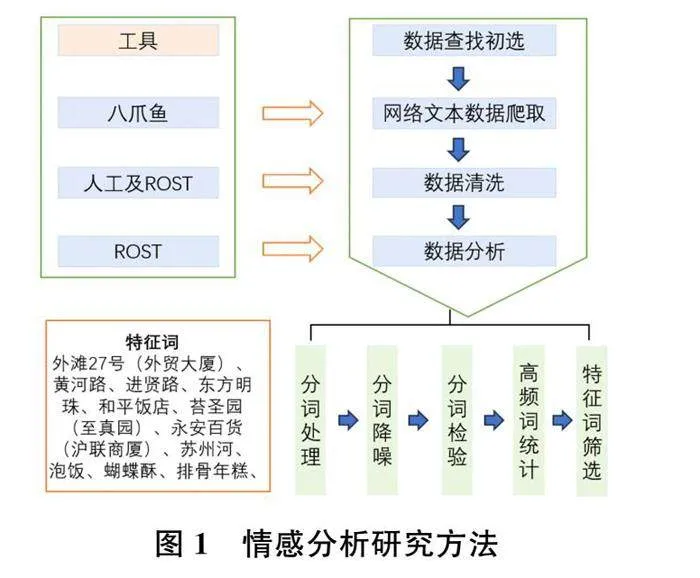

受到影视剧《繁花》的吸引,大众纷纷前往上海旅游,“打卡”剧中的地标景点,并在网络上发布游记和评论。为了深入了解大众对上海城市形象的认知以及情感评价,我们采用了情感分析研究方法。首先,我们使用数据收集工具“八爪鱼”网络爬虫软件,精确地抓取相关的网络文本;其次,经过人工对数据进行清理、降噪和检验,我们整理出了有效的数据样本;最后,利用人文社科类情感分析软件ROST Content Mining分析数据,包括高频词和特征词的提取。通过对这些高频词和特征词的详细解读,我们能够更加准确地把握受众对上海城市的形象认知、文化认同以及情感评价。

(二)数据采集

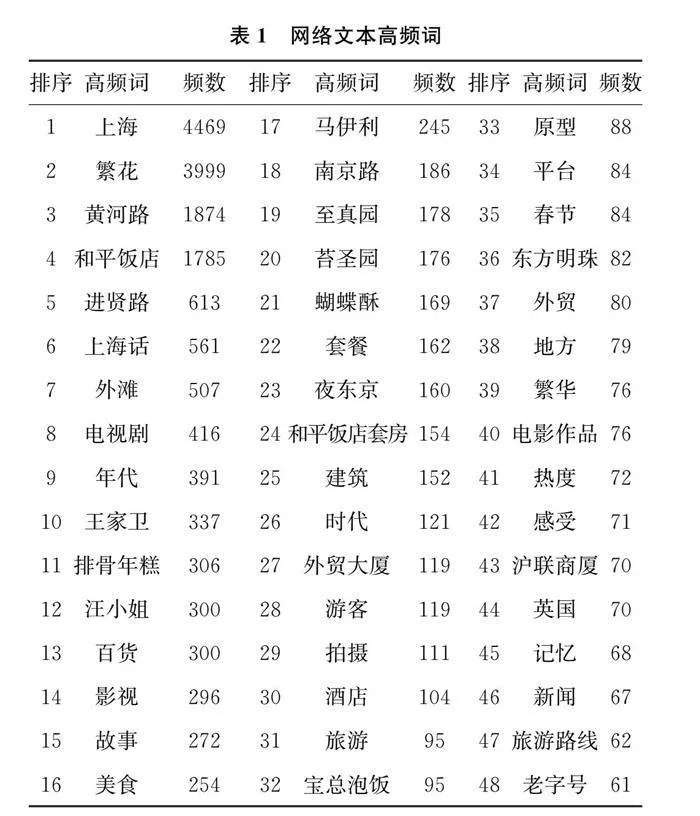

选择2023 年12月1日至 2024 年 2 月21日的数据,得到网络游记帖文454篇,微博博文964篇,携程评论284条。数据显示网络文本的评论数、转发收藏数为原网络文本数的3至4倍数,网民的点赞数更是分别高达167倍和702倍。由此可见,影视剧《繁花》播出后,上海市相关地标和饮食文化网络热度很高,影视剧与城市地域文化认同有着紧密联系。运用人文社科类分析软件ROST Content Mining进行数据分析,我们分析了网络文本中的前48个高频词(如表1所示)。结果发现,传统的上海市旅游地标如东方明珠、迪士尼乐园等热度有所减弱,而影视剧《繁花》中展现的上海地标如黄河路、和平饭店、进贤路、南京路、苔圣园、外贸大厦等则成为了新的“打卡”胜地。同时,剧中的上海地方美食如排骨年糕、蝴蝶酥、泡饭、干炒牛河、黄鱼捞面等,也成为了游客不可或缺的体验项目。值得注意的是,高频词“上海话”的出现频率也很高,这反映出地方语言在一定程度上增强了地域文化的认同性。网络文本中黄河路、和平饭店、进贤路、上海话、排骨年糕等高频词的频数越大,说明影视剧《繁花》成功地将上海方言、特色建筑和地方美食作为地域文化符号,深深地根植在受众心中,向大众传递了这座城市中感性而独特的文化魅力。

(三)网络文本分析

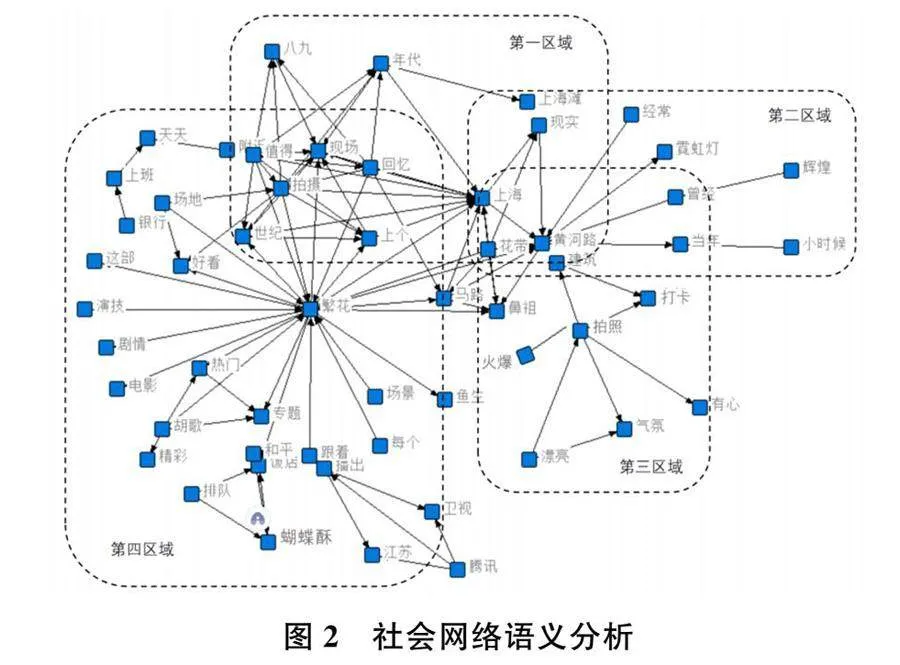

在一定意义上,网络文本高频词汇反映了影视剧《繁花》与上海城市文化传播的关联性。社会网络语义分析图可以直观反映这种关联性。社会网络语义分析图由节点和连接节点的箭头构成,节点表示事物、状态、情绪等,箭头表示它们之间关系。运用情感分析软件 ,分析携程网284条相关网络评论,对评论文本进行社会网络语义分析(如图2),图中留言围绕两个核心,即“影视剧繁花”“上海”“上海地标”,分析关键词的语义关联度,将其分四个区域理解:

第一区域,着重于现实城市空间与影视叙事空间的深度对话。此区域的关键词深刻剖析了上海城市自然景观与影视剧所呈现的上海人文景观之间的紧密交织。其中,“现实”“回忆”“拍摄”“值得”等词汇,不仅展现了受众在线上线下、现实与艺术创作之间架起的桥梁,更是成功连接了现实中的上海与影视剧《繁花》中的上海,深入探讨了影视拍摄现场与真实城市空间之间的融合与交汇。这种对话不仅丰富了受众的感知体验,也进一步彰显了影视剧在城市文化传播中的独特作用。

第二区域,聚焦于个体与现实城市空间的深度对话,这体现了受众通过线下旅游的方式,在现实中的上海追寻着对这座城市的乡愁。关键词“曾经”“当年”“小时候”“霓虹灯”“辉煌”等,不仅深刻反映了受众个体对城市记忆的追寻,更勾起了人们对过往岁月的无限遐想。城市,既是自然雕琢的杰作,也是情感汇聚的港湾,而影视剧作为大众传播的重要媒介,成功地搭建起人与城市之间的情感桥梁,让人们的心灵与城市的历史和文化得以紧密相连。

第三区域,影视叙事空间在传播城市文化中扮演重要角色,它吸引了外地游客,促进了观众与影视剧中展现的城市地标之间的互动。影视剧通过建筑等元素展现了城市的人文地理特质,从而构建了城市的形象。在网络评论中,“建筑”“黄河路”“拍照”“打卡”“火爆”“漂亮”“饭店”“排队”“蝴蝶酥”等关键词频繁出现,这些词汇都生动地反映了观众对影视作品中所呈现的上海城市形象和地域意象的接受与认同。

第四区域,主要探讨了受众在上海及《繁花》拍摄地的旅游体验,以及他们对旅游地给出评价。受众从时代感、场地、剧情、演技、播出渠道等多个维度提出反馈信息。这些反馈信息显示,影视剧的传播不仅激发了受众的线上讨论和传播,更直接带动了线下的城市旅游热潮。随着线上观众转变为线下游客,他们亲身体验了城市的文化魅力,并通过网络日志、游记等形式分享了自己的感受,进一步引发了网络上的热烈讨论。这种讨论效应又吸引了更多人去观看影视剧,从而形成了更多游客探访上海城市文化的热潮。这种线上线下相互促进的良性循环,有效推动了城市文化的广泛传播。

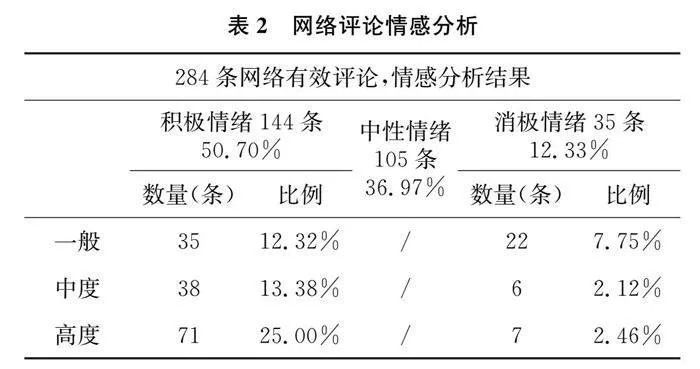

运用情感分析软件对网络文本进行深入分析,以判断情感类型和比例。我们共收集并整理了携程网284条有效的网络评论。分析结果详见表2的网络评论情感分析图。结果显示,积极情感占50.7%,中性情感占36.97%,而消极情感仅占12.32%。由此可知,影视剧《繁花》带动的上海旅游地和拍摄地,收获了较好的线下游客反馈。部分消极评论指出,由于人流量过大,餐饮、拍照、交通等环节的排队等候时间过长,导致游客的体验感下降。上海城市文化与影视剧在线上线下相互影响,持续发酵。这一现象首先印证了,通过影视剧《繁花》的叙事,成功构建了城市的文化传播符号,包括旅游地标、地方美食和上海方言等。其次,影视作品的展播、各大网络平台的线上热议、线下旅游以及线上游记评论,共同形成了城市文化传播链,有效提高了城市文化传播效率。

四、结论

影视剧作为大众传媒的主要形式之一,其内核与城市文化息息相关。为有效提升城市文化传播和文化认同的效力,有必要精准定位城市形象,结合建筑、美食、方言等城市人文地理元素,系统构筑城市文化符号,借助大众传播媒介,塑造独特且鲜明的城市形象。值得一提的是,在城市文化传播过程须重视城市文化的认同反馈和受众情感分析。通过分析城市文化传播中的反馈信息,及时调整城市资源、受众及传播媒介三者之间的协同关系,实现城市文化形象的差异化、个性化发展。影视叙事能够为现实城市空间与影像城市之间建立链接,以影视剧《繁花》为例,其热映不仅带动了上海市旅游游客数量的显著上升,更成功地传递了城市的文化符号。通过“影视与文旅”的深度融合,提升城市旅游的发展,广泛传播上海的城市文化,实现影视作品与城市文化的双向促进与共赢。

[参 考 文 献]

[1]

鲁元珍.大众旅游新阶段旅游业如何向上生长[N].光明日报,2022-01-30(005).

[2] 克里斯蒂安·凯斯特洛特,洛伦佐·巴尼奥利,丁雁南.自然地理学与人文地理学的关系:以史为鉴[J].热带地理,2024,44(1):1-12.

[3] 牛梦笛.一部影视作品如何带火一座城[N].光明日报,2023-05-17(009).

[4] 段义孚.空间与地方经验的视角[M]. 北京:中国人民大学出版社,2017:123-124.

[5] 赵毅衡.重新定义符号与符号学[J].国际新闻界,2013,35(6):35-41.

[6] 张慨,魏媛媛.地名是如何定义艺术的[J].民族艺术研究, 2022,35(3):41-43.

On the Film and Television Shaping of City Image from the Perspective of Cultural and Tourism Integration

——A case study of film and television drama“Blossoms”

Li Qian

Abstract: Under the visual threshold of cultural and tourism integration, it has become an important way for mass media to shape city image by displaying urban humanistic images such as city architecture, local dialects and food through popular film and television works and creating city cultural business cards. This paper takes the film and television drama “Blossoms” to spread Shanghai city image (culture) as an example, and uses the emotion analysis method of network text to deeply analyze the underlying logic of the transmission of city image, city cultural symbol and humanistic emotion in the space of film and television works. Through the information feedback in the process of city cultural communication, the link between city resources, audiences and media should be adjusted timely to achieve the differentiation and personalized shaping of city cultural image.

Key words:Cultural and tourism integration; Film and television works; City image; Humanistic feeling

责任编辑:李晓春