大型卫调花鼓戏《窦娥冤》音乐唱腔创作解析

2024-09-24连俊杰

摘 要:卫调花鼓戏是安徽省濒危剧种之一,是流传于淮河流域的稀有地方戏曲剧种。以大型卫调花鼓戏《窦娥冤》音乐唱腔创作为例,对卫调花鼓戏传统音乐形式进行梳理,从传统唱腔旋律、锣鼓经、主音变化等方面概述卫调花鼓戏传统音乐的继承方式;从伴唱运用、乐队实践和剧种新腔创作三个方面分析卫调花鼓戏音乐唱腔的创新与实践理念,为卫调花鼓戏音乐唱腔的发展提供创作经验。

关键词:卫调花鼓戏;窦娥冤;音乐唱腔;创作解析

中图分类号:J617;J825 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)04-0081-04

作者简介:连俊杰,蚌埠医科大学团委讲师,硕士,研究方向:戏曲表演,艺术教育(安徽 蚌埠 233000)。

基金项目:安徽省高校哲学社会科学重点研究项目“‘三全育人’视域下以第二课堂为载体的医学院校历史文化育人体系研究——以蚌埠医学院为例”(2023AH051906)

收稿日期:2023-10-20

卫调花鼓戏简称卫调,又名凤阳花鼓戏,是流传于淮河流域的一种地方戏曲剧种,与凤阳花鼓、花鼓灯并称为“淮河三花”。[1]古典名剧《窦娥冤》是元代大戏剧家关汉卿的代表性戏剧作品之一,是中国戏曲“四大悲剧”之一;人物形象鲜明,故事情节紧凑,是戏曲舞台常演不衰的经典剧目。习近平总书记在党的二十大工作报告中明确指出:中华传统文化源远流长、博大精深,是中华文明的智慧结晶,其中蕴含的天下为公、民为邦本、为政以德、讲信修睦、亲仁善邻等,是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现。[2]所以,卫调花鼓戏《窦娥冤》在保留元杂剧《窦娥冤》基本故事情节的基础上进行全新的艺术加工处理,根据时代需求和大众审美对剧目人物形象进行重新设定,对故事情节进行适当调整。如将窦天章和蔡婆婆设定成和睦相处、互帮互助的街坊邻居,二人不属于传统戏曲桥段里的借贷和放贷的关系;如将窦娥与其丈夫设定为两小无猜、青梅竹马的夫妇,窦娥不再是传统故事里被父亲卖到蔡家的童养媳……人物形象和故事情节的重新设计,进一步彰显出人性光辉、社会团结和人间正道。

卫调花鼓戏起源于蚌埠长淮卫,原为当地的秧歌号子,后来与当地的花鼓灯灯歌、花鼓灯后场小戏唱腔、当地民间小调、民歌等结合在一起,形成了不成熟、不规范的戏曲板腔体结构唱腔,实现了民间歌舞向戏曲剧种的转变;由于长期没有经过规范化处理和艺术加工,卫调花鼓戏剧种尚处于戏曲剧种发展的早期阶段,原生态性极强。卫调花鼓戏的音乐唱腔简单流畅,上下对仗,一个上韵,一个下韵,主要分为“主腔”“花腔”和“专用小调”三类,唱腔均具有当地民歌小调色彩。笔者是卫调花鼓戏传承人,有着丰富戏曲创作和表演经验,在《窦娥冤》的创作中,笔者担任编剧、唱腔设计、舞台导演等工作,并饰演女主人公“窦娥”一角。全剧一共分为九场:上京赶考、引狼入室、焚香生变、李代桃僵、对簿公堂、刑前诀别、法场盟誓、魂诉冤屈、沉冤昭雪;音乐形式丰富,唱腔感人至深。

一、传统音乐唱腔的继承

卫调花鼓戏是淮河音乐文化艺术的一个分支,由于长期与花鼓灯、凤阳花鼓相互交融,相互借鉴,所以其原生态艺术形式为锣鼓伴唱,无弦乐伴奏;基本唱腔有七字的“娃子”、十字的“羊子”,最具代表性的花腔为“哭皮子”,专用小调有“纺线调”“绣花调”“观花调”等。蚌埠医科大学省级卫调花鼓戏传习基地、蚌埠市青年卫调花鼓戏剧院、蚌埠市视觉映像文化传媒有限公司长期坚持在卫调花鼓戏的抢救和挖掘的道路上,引入弦乐,丰富唱腔,实现了卫调花鼓戏的突破性发展;大型新编卫调花鼓戏《窦娥冤》是继《香油记》《琵琶记》之后的又一精品力作。

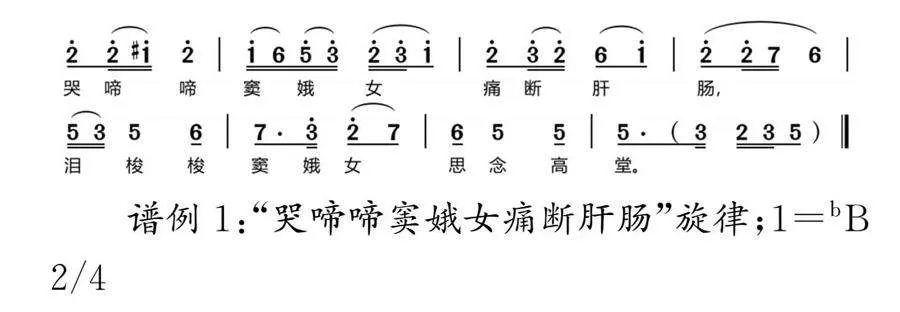

(一)传统唱腔旋律的运用

卫调花鼓戏旦角“羊子”的典型唱腔上韵落到高、中音2或者中音6,下韵落到中音5或者1,同时唱段里还有很多6 5、5 7、2 7 6、5 3 5等特色性大跳音程与旋律;在剧目音乐唱腔创作中,运用了大量的特征性音程与旋律,保证了卫调花鼓戏唱腔韵味的醇正;同时,加以丰富和衍化,丰富了卫调花鼓戏的唱腔艺术。如在窦娥唱段“哭啼啼窦娥女痛断肝肠”中(见谱例1),十六分音符、#1、高音6的运用,将窦娥冤魂的孤苦凄凉和拜见爹爹的急迫刻画得淋漓尽致。

谱例1:“哭啼啼窦娥女痛断肝肠”旋律;1=bB 2/4

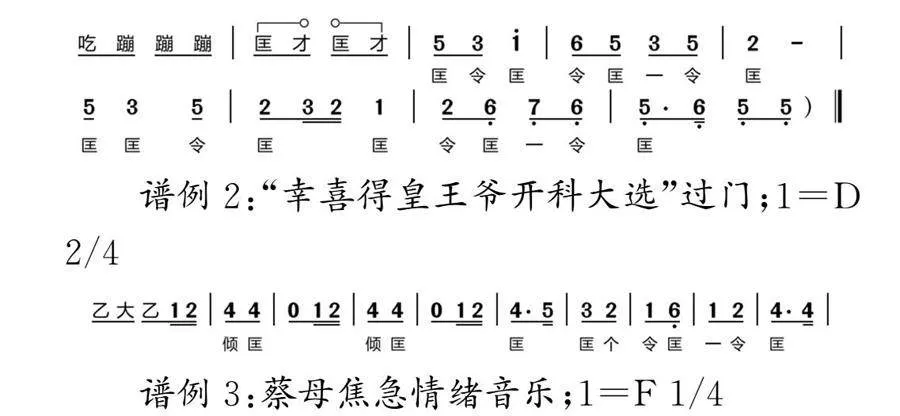

(二)传统锣鼓经的运用

卫调花鼓戏以锣鼓伴奏形式演唱,常用的锣鼓经有“长锣”“短锣”和“哭皮锣”,在音乐创作中,除了保留部分锣鼓伴奏的唱段以外,将卫调花鼓戏的锣鼓经与唱腔过门巧妙地结合在一起,既能体现卫调花鼓戏锣鼓伴奏的艺术,又扩宽了卫调花鼓戏过门的音乐形式。如第一场第一段唱段“幸喜得皇王爷开科大选”过门(见谱例2),“长锣”“短锣”与弦乐有机结合在一起,在剧目一开场,浓郁的卫调花鼓戏氛围扑面而来;窦天章踩着锣鼓点,配合老生圆场、扬袖、投袖等身段,踌躇满志、心情激动的赶考举子形象呈现在观众面前;在张驴母亲误用羊肚汤去世以后,将“一锣”“短锣”和弦乐乐队组合在一起,表现蔡婆的手足无措和内心万分焦急的情绪(见谱例3)。

谱例2:“幸喜得皇王爷开科大选”过门;1=D 2/4

谱例3:蔡母焦急情绪音乐;1=F 1/4

(三)传统“吆锣”的运用

所谓“吆锣”,实际上是“短锣”打法的一种,用于唱腔过门中,基本锣鼓经为“匡 匡 令匡 一令 匡”;“吆锣”前后的唱腔旋律基本类似,可用于唱段之间衔接转折或者结束。在本剧音乐唱腔创作中,多次使用“吆锣”,并根据人物表达的需要,对下句的唱腔旋律进行创新和改良。

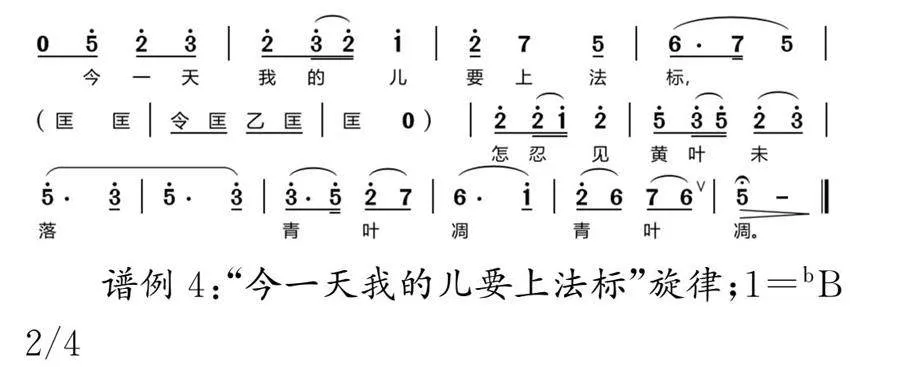

在刑前诀别场次中,蔡婆哭诉窦娥的唱段结尾处,应用了“吆锣”板式(见谱例4),上句为典型的“吆锣”旋律,下句借鉴了泗州戏老旦唱腔,再加上连续符点的运用,营造出蔡婆与窦娥刑前诀别凄凉悲伤之感,唱腔连续抽噎,伤心欲绝,一唱三叹,感人至深。

谱例4:“今一天我的儿要上法标”旋律;1=bB 2/4

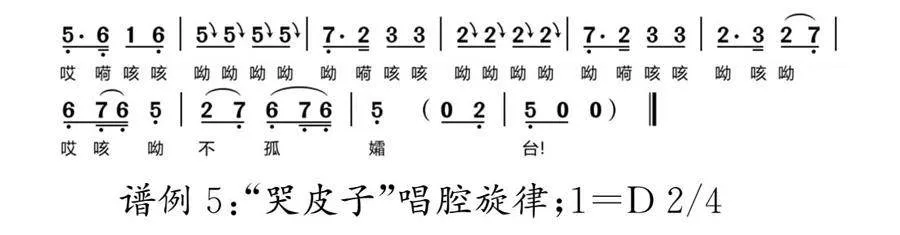

(四)“哭皮子”的“活”用

“哭皮子”是卫调花鼓戏最具有代表性的花腔,通常和哭皮锣合用,演唱全部为衬字,可帮腔演唱;“哭皮子”旋律优美,流畅婉转,多用于抒情,“哭皮子”为七度音程大跳,一般用在旦角唱段的结尾处;在近几年的卫调花鼓戏音乐创作中,“哭皮子”不仅限于表现悲苦哀怨之感和旦角使用,表现形式和表现力得到了进一步加强。

1.“哭皮子”用在唱腔中

在第二场焚香生变中,将“哭皮子”用在张驴儿(三花脸)的唱腔中(见谱例5),唱腔速度定为115,再通过连续下滑音的运用,唱腔和表演既滑稽可笑,又将张驴儿的无赖和丑恶嘴脸呈现在观众面前。

谱例5:“哭皮子”唱腔旋律;1=D 2/4

2.“哭皮子”用在过门中

在剧目音乐创作中,由于原始卫调花鼓戏无弦乐伴奏,所以在唱腔过门的设计中不能脱离剧种本体的艺术元素;在剧目中,多次将“哭皮子”旋律以过门的形式呈现出来,由“哭皮子”衍化出来的卫调花鼓戏过门(见谱例6),为剧种的研究和音乐创作提供了思路。

谱例6:“哭皮子”过门旋律;1=bB 2/4

3.“哭皮子”用在哼鸣伴唱中

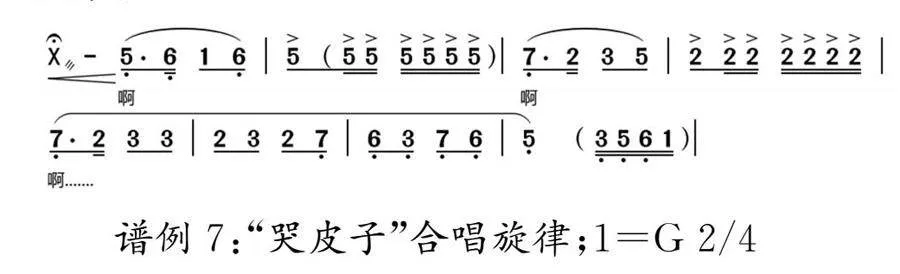

在法场盟誓窦娥斩首时(见谱例7),运用“哭皮子”营造凄凉悲怆的环境氛围,速度定为60;定音鼓、吊镲、低音弦乐、人声哼鸣等音乐元素,再加上连续急促的十六分音符重音,将窦娥临死前的凛然正气和不屈精神用“哭皮子”哼鸣伴唱展现出来。

谱例7:“哭皮子”合唱旋律;1=G 2/4

(五)“主音偏离”的运用

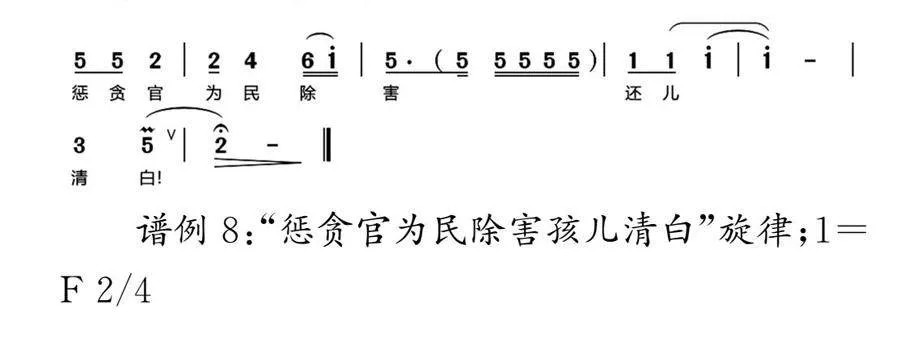

卫调花鼓戏基本上属于大调式,其下韵主音一般落在5或者1上,但是由于卫调花鼓戏唱腔的不规范性,不系统性,再加上无弦乐伴奏拖腔,导致部分唱腔的部分主音不能落到主音上,产生“主音偏离”,甚至有时候会出现“离调”的情况;也恰恰是这种“主音偏离”,形成了卫调花鼓戏特有的质朴、平直、生活化、接地气的艺术特点。在魂诉冤屈唱腔的创作时(见谱例8),音乐保留了部分“主音”偏离,将结束句主音落在特色下韵2上,同时采用八度音程大跳,展现出窦娥期望身为钦差的父亲窦天章替自己平冤昭雪、惩恶扬善的急切心情,是窦娥内心深处的呐喊与愿景。

谱例8:“惩贪官为民除害孩儿清白”旋律;1=F 2/4

二、音乐唱腔的创新与发展

(一)伴唱的运用

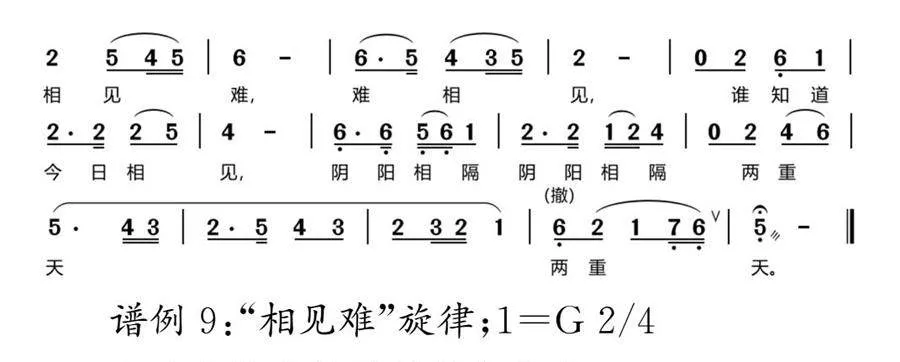

本次《窦娥冤》的音乐唱腔中,除了开幕曲和闭幕曲的合唱以外,一共设计了五段合唱,分别是第一场上京赶考中的“离别曲”、第五场对簿公堂中的“招认难”、第六场刑前诀别中的“望苍天”、第七场法场盟誓中的“窦娥冤”、第八场魂诉冤屈中的“相见难”,这五段伴唱在音乐的内容和形式上,既是剧情发展的脉络,又是人物内心的独白,更是营造氛围的描写性音乐。伴唱音乐(见谱例9)均是采用G调设计,民歌风格,多使用偏音4,主音落到5,旋律舒缓,悲惨沉郁;和声的运用,高低起伏,错落有致,氛围感非常强。

谱例9:“相见难”旋律;1=G 2/4

(二)乐队主胡的创新与实践

卫调花鼓戏原生态艺术形式无弦乐伴奏,与原始的黄梅戏“三打七唱”一样,主要依靠锣鼓伴奏。在多年的卫调花鼓戏艺术实践中,除了保留卫调花鼓戏特色的锣鼓伴唱形式以外,剧目引入了“丝竹管弦”;乐队编制有高胡、二胡、中音二胡、琵琶、竹笛、大提琴、电子琴和打击乐四大件(司鼓、大锣、小锣、铙钹)以及花鼓灯专用的大锣、大镲和小鼓等。乐队的四大件基本确定为“高胡、二胡、琵琶和竹笛”,在音乐伴奏制作过程中,加上最先进的“MIDI”音乐制作技术,极大地丰富了剧种的音乐和唱腔艺术张力与形式。

在《窦娥冤》音乐伴奏录制过程中,剧目实验性地对剧种主弦高胡的定弦进行调整,将原本民乐高胡DA定弦,升高四度改为GD定弦;DA定弦是标准的二胡和民乐高胡定弦法,虽然说高胡的音色和二胡有所区别,但是由于其把位相同,音域相近,再加上二胡和中音二胡齐奏,很容易被二胡的音色掩盖;如,以bB为例,二胡DA定弦为37,高胡GD定弦则为63,GD定弦使高胡的音色完全游离于乐队音色之外,既刚毅浑厚,又流畅饱满,较好地突出了乐队主弦在“伴、托、引、独”和释放人物感情的积极作用。

(三)剧种新腔的实践

在演唱风格上,因为卫调花鼓戏是从秧歌号子逐步发展起来的,首先吸收了当时妇女的哼腔、哭腔、再加上和淮北花鼓戏、泗州戏唱腔的互串。[3]所以,卫调花鼓戏一直都在不停地汲取各个剧种的营养,丰富自身的艺术内涵和感染力,剧种的创新实践推动剧种进一步的发展和进步。

1.导板的运用

导板是戏曲演唱过程中常用板式之一,一般“闷帘”(幕后)演唱,只有一句,唱词的字数不等,不单独成段,主要用于唱段的开始,散板或者摇板演唱,表现激动、悲愤等强烈情绪。在以往的卫调花鼓戏音乐创作中,首次将导板引入到卫调花鼓戏的旦角唱腔中,在本剧中,又创造性地将导板用到了老生唱段中,一句(见谱例10)“窦天章去赶考十几春秋”,唱出了窦天章十几年来历尽艰辛、得中状元的饱经沧桑和踌躇满志,再加上京剧锣鼓经“闪锤”和“大锣夺头”的运用,把日夜操劳、马不停蹄、为国为民的清官形象凸显出来。

谱例10:“窦天章去赶考十几春秋”导板;1=D 自由地

2.回龙的运用

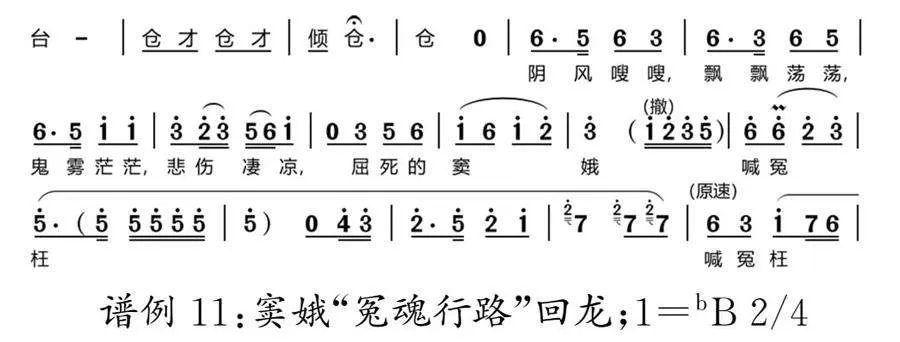

回龙又称“节节高”,每一句唱词很短、多为三、四字句,四到六句不等,第五句或者第七句为长句,一般不能单独成段,放在唱段开头要和导板连用,放在唱段中要通过过门速度变化调整衔接,速度和感情递进,在唱段的结尾处一般会有大甩腔。回龙和导板一样都是卫调花鼓戏剧种的新腔,在窦娥的冤魂行路唱段中,设计了一段回龙(见谱例11),在第五句甩腔的时候,两个八分音符的高音6、连续前倚音和唱词尾字重复地运用,用声腔勾勒出窦娥屈斩以后、冤魂无处诉说愤慨与悲痛的凄凉人物形象。

谱例11:窦娥“冤魂行路”回龙;1=bB 2/4

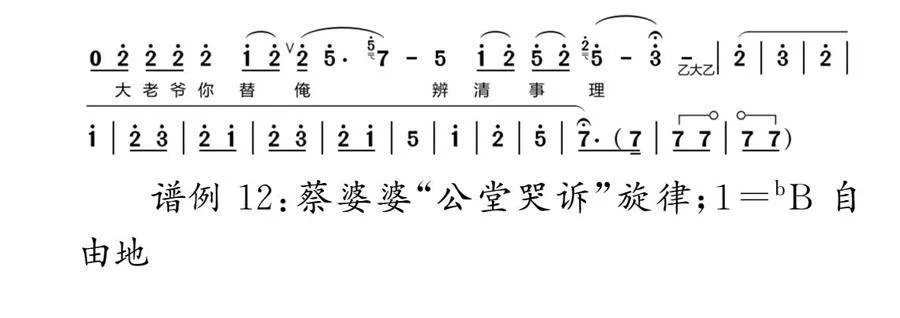

3.甩腔的运用

卫调花鼓戏唱腔一字一音者多,一字多音者少,连续十六分音符更为少见,因此长于叙事而较少抒情。[4]卫调花鼓戏的原生态形式无大甩腔,唱腔比较平直,类似对唱词一种有节奏地吟唱,起伏性差,叙事性强,抒情性有欠缺;在《窦娥冤》的音乐唱腔设计中,为了更好地塑造人物形象和展现人物情感,借鉴了河南豫剧、安徽泗州戏等地方戏的甩腔,极大地提高了卫调花鼓戏的声腔塑造力和感染力。如蔡婆婆公堂的哭诉唱腔(见谱例12)。

谱例12:蔡婆婆“公堂哭诉”旋律;1=bB 自由地

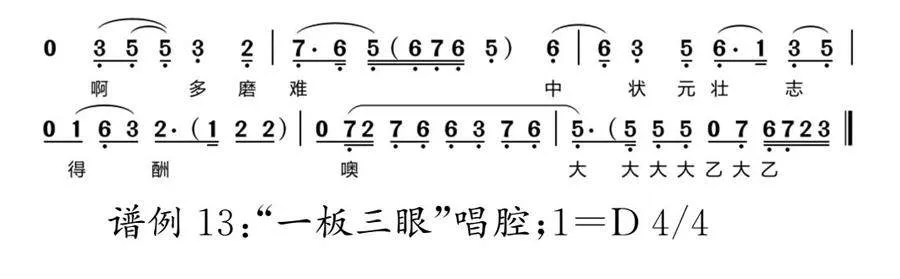

4.“一板三眼”(4/4)节奏的运用

由于卫调花鼓戏口语性极强,尤其男唱腔,节奏把控不强,类似白话,所以在现存的卫调花鼓戏记录可见,同一段唱腔里有2/4、3/4、4/4、5/4节奏交替出现和使用;女性唱腔除了“紧板”为1/4节奏以外,其余多为2/4节奏。在本次《窦娥冤》创作中,剧目规范梳理了男唱腔和女唱腔,使用了“散板”“摇板”“一板一眼”“一板三眼”四种节奏类型,在窦天章返回楚州巡视的时候,借鉴了河南豫剧“导四梆”(豫剧慢板的一种类型)的唱法(见谱例13),创造了男性唱腔4/4拍演唱板式,流畅生动,提升了男性唱腔的旋律性和抒情性。

谱例13:“一板三眼”唱腔;1=D 4/4

三、结语

卫调花鼓戏(凤阳花鼓戏)堪称中国传统民间戏曲的活化石,应当引起我们的高度重视。[5]卫调花鼓戏的发展一直处在探索当中,唱腔的规范和创新在表现艺术张力、剧本主题、时代思想等方面至关重要,对剧种的音乐唱腔进行丰富和实践是剧种发展的需要,更是时代审美的需要。做好卫调花鼓戏的传承与发展,已经上升到中华优秀传统文化的继承和弘扬的高度和层面。期待在政府扶持下、传承基地建设下、高校和科研院所的研究下、剧团的实践下、人民的观赏下,卫调花鼓戏能够重新焕发生机。

[参 考 文 献]

[1]连俊杰.大型卫调花鼓戏《琵琶记》音乐唱腔创作解析[J].蚌埠学院学报,2022,11(4):111-114.

[2] 本书编写组.党的二十大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2022:16.

[3] 李玉煜.安徽花鼓灯“后场小戏”研究初探[J].合肥学院学报(综合版),2020,37(3):62-67.

[4] 裘新江,杨锦鸿.凤阳花鼓戏的正名、保护与研究现状[J].滁州学院学报,2010,12(3):29-33.

[5] 周熙婷,裘新江.凤阳花鼓戏戏曲音乐探析[J].滁州学院学报,2014,16(6):7-10.

Analysis of Music Singing Tune Composition of Large-scale Wei Tune Flower Drum Opera Snow in Midsummer

Lian Junjie

Abstract: Wei Tune Flower Drum Opera is one of the endangered drama types in Anhui Province, as well as a rare local opera circulating in the Huai River basin. Taking the creation of music singing tune of large-scale Wei Tune Flower Drum Opera Snow in Midsummer as an example, this paper sorts out the traditional music form of Wei Tune Flower Drum Opera, and summarizes the inheritance mode of the traditional music of Wei Tune Flower Drum Opera from aspects of traditional singing melody, gong and drum scriptures, and key-note changes. Meanwhile, it probes into the innovation and practical idea of the music singing tune of Wei Tune Flower Drum Opera from three aspects — the employment of vocal accompaniment, the practice of band, and the creation of new genres and tunes, aiming to provide creative experience for the development of music singing tune of Wei Tune Flower Drum Opera.

Key words:Wei Tune Flower Drum Opera; Snow in Midsummer; music singing tune; composition analysis

责任编辑:陈星宇