中国共产党领导科普工作的历史考察

2024-09-24刘新芳吴文婷

摘 要:新中国成立以来,科普工作成为中国共产党领导下的社会文化事业。科普政策为科普事业的发展提供重要保障,是体现中国共产党科普思想的重要载体。运用ROSTCM软件对科普政策文本进行分析,运用拉斯韦尔5W传播理论进行研究,以科普内容的变化为线索,梳理中国共产党领导科普工作的历史逻辑。研究发现,中国共产党科普工作与中国式现代化阶段性目标相适应,经历了从科技知识普及为主到科技知识与科学思想并重,提高公民科学素养为主到和谐发展,人的全面发展的历史嬗变。

关键词:科普政策;历史逻辑;科普思想

中图分类号:G315 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)04-0047-08

作者简介:刘新芳,合肥工业大学马克思主义学院副教授,博士,研究方向:中国近现代史基本问题研究;吴文婷,合肥工业大学马克思主义学院硕士生(合肥 230601)。

基金项目:

收稿日期:2024-02-20

党的二十大明确提出:“以中国式现代化推进中华民族伟大复兴”。新中国成立以来,科普工作成为中国共产党领导下的公共事业,与中国式现代化进程同频共振,具有鲜明的时代特色。科普政策作为一定时期指导国家科普的行动准则和策略原则,是各类与科普相关的法律、条例、意见、纲要、规划、方案和通知等的总和。科普政策明确了科普工作的方向,同时协调和保障科普事业朝着一定目标有序发展。因此,基于科普政策文本的视角研究中国共产党领导科普事业的历史逻辑,具有重要的理论和现实意义。

科普政策文本的样本数据,主要来源于中国科普研究所出版的《中国科普政策法规汇编(1949—2018)》,但由于该汇编日期截止于2018年,2018—2023的政策文本通过中华人民共和国科学技术部官方网站(国家科技法律法规-中华人民共和国科学技术部 (most.gov.cn))检索得到,尽可能保证政策文本的全面性。本文选取了新中国成立以来国家层面的重要政策法规和中国科学技术协会颁布的政策法规共81部作为样本数据,运用ROSTCM分析软件进行分析,并运用拉斯韦尔5W传播理论对分析结果进行理论研究,从而揭示不同阶段科普工作的特征。5W传播模式是美国学者哈罗德·拉斯韦尔提出的。他第一次提出了构成传播过程的五种基本要素,并按照一定结构顺序将它们排列,形成了后来人们称之为“五W模式”或“拉斯韦尔程式”的过程模式。“五W”即 Who(谁)、Says what(说了什么)、In which channel(通过什么渠道)、To whom(向谁说)、With what effect( 有什么效果),即传播者、传播内容、传播媒介、受众、传播效果。[1]在这一理论框架内,本文重点从科普主体、科普内容、科普媒介、科普受众等方面分析不同历史阶段的科普特征。

关于新中国成立以来中国共产党领导的科普工作历史阶段的划分,学界比较有代表性的观点有“六阶段说”①“四阶段说”②“三阶段说”③,这些研究成果更多是从科普的社会语境视角进行阶段划分。本文以科普政策文本呈现出的科普内容的变化为依据,将新中国成立以来中国共产党领导的科普事业划分为五个历史阶段。科普内容是科普的关键要素,服务于中国式现代化的阶段性目标,在一定历史时期具有相对的稳定性,体现了科普政策的目标导向。

一、初创与奠基阶段(1949—1977年)

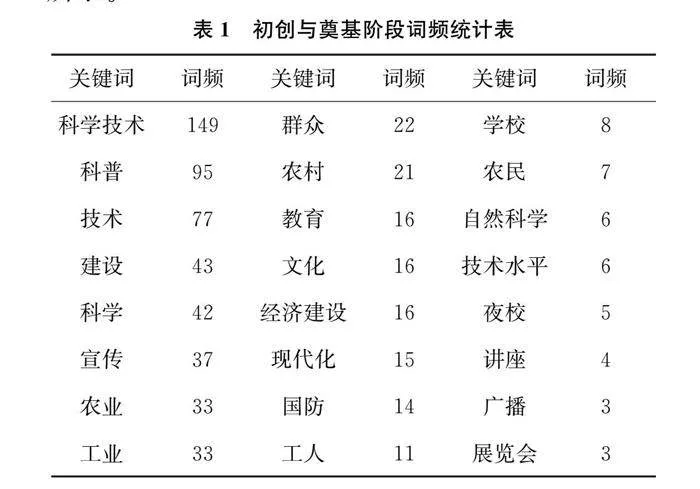

新中国成立时,国家一穷二白,人均国民收入只有27美元,文盲率高达80%。[2]因此,消除贫困,提高人们的生活水平成为新政权最迫切的民生诉求。“四个现代化”成为新中国摆脱贫穷落后、实现国家富强的战略选择。“四个现代化”的关键是科学技术的现代化,而公民知识能力不足、科学素质低下成为制约经济发展的主要因素。我国整体教育水平的低下、文盲率高,使得正规教育无法满足需要。因此,普及科学技术知识、提高民众科学文化水平的科普工作受到了党和国家的高度重视。1950年中华全国科学技术普及协会成立,颁布了一系列科普政策。这一阶段的科普政策文本较少,笔者共搜集到7部相关政策法规,包括《中国人民政治协商会议共同纲领》(1949)、《中央关于加强对科学技术普及协会工作领导的指示》(1953)、《中华人民共和国宪法》(1954)、《关于加强科学技术宣传工作的联合指示》(1955)、《关于开展农村科学技术宣传工作的联合通知》(1957)、《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》以及《1963—1972年科学技术发展规划》。运用ROSTCM关键词提取功能,从每项政策文本中提取出有实际意义的关键词,为了保证关键词具备一定的代表意义,仅对具有代表性的、频次较高的前27位的关键词进行统计,统计结果如表1所示。

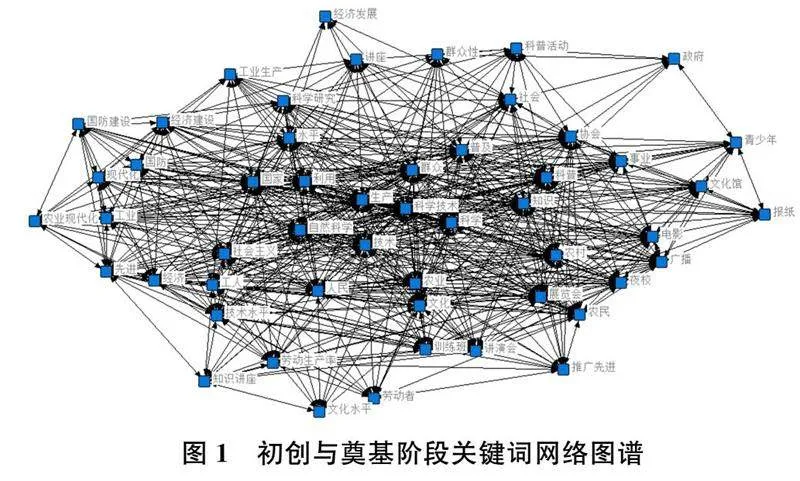

这一时期政策文本中的核心关键词如表1所示,“科学技术”“科普”“宣传”“工业”“农业”等关键词处于网络的中心位置,说明它们在科普政策中出现最为频繁,该时期科普呈现出如下特征:第一,科普主体是政府、中国科协与广大知识分子。这一阶段,以国家主导、中国科协为主体的科普工作模式逐步确立下来。国家发挥了极强的组织和社会动员能力,科普工作全面服务于国家的工农业生产。第二,科普内容以基础自然科学知识和实用技术知识为主。拉斯韦尔认为:“传播内容是传播活动的中心。”[3]从表1中,我们可以看到,这一时期的科普政策中,“自然科学”“农业”“工业”“科学技术”等成为高频词。1953年4月,党中央发布《关于加强对科学技术普及协会工作领导的指示》,这是新中国成立以来第一个关于科普的专门文件,明确提出了以工农兵为主要科普对象,普及自然科学基础知识和实用技术知识的科普工作要求。1954年9月,《中华人民共和国宪法》规定了“国家应当发展普及科学和技术知识”的任务使命。第三,科普媒介以报纸、杂志、广播、讲座等形式为主。由于人民群众的文化水平较低,这一时期,采用讲演、挂图等通俗的方式开展了许多大规模群众性科普活动,比如1952年发起的爱国卫生运动、1955年底发动的除“四害”运动、1956年初发起的“向科学进军”运动。1954年,“农业技术广播推广站”成立;1955年,中国第一个科教电影生产基地上海科学教育电影制片厂成立;1956年,科学普及出版社正式成立。大量科教片与对农广播成为广大人民群众获得科学技术知识和技能、掌握生产生活方法的渠道。第四,科普对象以工人、农民为主。从表1中,可以看出“工人”“农民”出现频率较高。工人和农民作为现代化建设的主体力量,其较低的科学文化水平适应不了现代化建设的需要,因此必然成为科普的主要对象。

总之,这一时期,在中国共产党的领导下,科普实现了科学大众化与大众科学化的有机结合。一方面,科学大众化要求科普密切结合工农业生产实际,用通俗易懂的语言向工农群众普及基础科学知识和实用技术,以提高生产力。另一方面,大众科学化就是以工人和农民为重点对象,通过基本科技知识的传播,破除迷信,提高科学文化水平。由于工人和农民的文化水平普遍较低,科普更多承担了知识扫盲的任务。业余教育作为科普的一种特殊方式,受到国家的高度重视。政务院1950年颁布的七个关于业余教育的文件中,均强调了科普的重要性。这一时期,业余教育作为科普的重要工作方式,在广大工厂和农村蓬勃开展起来,仅1958年就有6000万工农群体参加。[4]这种全民性、运动式的知识科普活动和科技专家下基层技术培训的实践,极大提高了普通民众获取知识的能力,为社会主义工业化建设作出了重大贡献。然而,“文革”“左”倾错误的影响,科普工作遭遇了巨大曲折。

二、恢复与发展阶段(1978—1993年)

由于“左”倾错误的影响,直到1978年城镇居民月工资只有四五十元,农村贫困发生率高达97.5%。[5]因此,解决温饱和物质供给的生存战略目标仍然是中国现代化建设的首要目标。1978年党的十一届三中全会拉开了改革开放的序幕,国家的工作重心转向以经济建设为中心。遵循邓小平提出的“允许一部分人、一部分地区先富,以先富带后富,最终达到共同富裕”的实践路径,中国共产党稳步推进以经济现代化为核心的现代化事业,提出了富起来的“中国式的四个现代化”“三步走”发展战略。这是一个“把发展生产同提高人民生活结合起来的强国富民发展战略”。[6]中国共产党现代化战略的调整为科普工作的恢复与发展带来了崭新的时代语境。1978年,全国科学大会召开,邓小平提出了“科学技术是生产力”的科学论断,科普迎来了发展的春天。1980年,中国科协紧紧围绕四化建设的目标,提出科普工作要“面向生产,面向群众,面向基层”,旗帜鲜明地指出了科普为经济建设服务的方向。这一阶段,笔者选择了包括《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要》《关于开展科技扶贫的通知》(1985)、《国家中长期科学技术发展纲领》(1992)、《中华人民共和国科学技术进步法》(1993)在内的6部科普政策文本,运用ROSTCM内容挖掘软件对6本政策文本进行词频分析,并对具有代表性的、频次较高的前48位关键词进行统计,结果如表2所示。

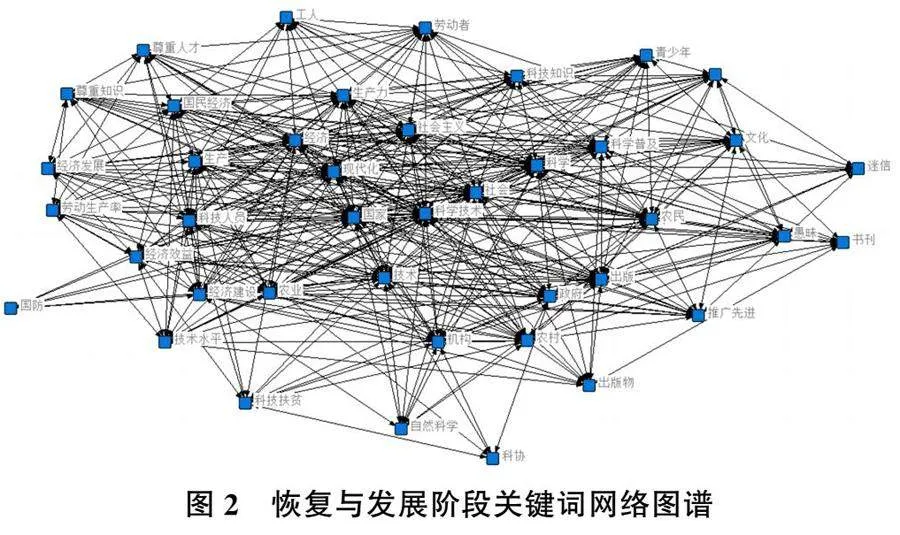

这一时期政策文本中的核心关键词共词网络如图2所示,可以看出,相比于前一个阶段,科普具有鲜明的时代特点。第一,科普主体以传统的政府、科协与科技工作者为主。“科技人员”词频排在了第8位,位次大大提升。随着“科学技术是生产力”“知识分子是工人阶级一部分”论断的提出,社会上形成了尊重知识、尊重人才的良好风尚,广大科学家和科技工作者将科普工作看作是其义不容辞的责任。第二,科普内容拓展为现代高科技知识以及科技思想。“高新技术”的词频为39,“科学知识”的词频为23,说明科普内容已开始关注现代科技新知识。在“科学技术是第一生产力”这一思想的影响下,公众的科技意识逐渐被唤醒。“科学方法”的词频为5,“精神文明”的词频为5,说明随着人们物质生活水平的提高,科普内容拓展为科学思想、方法,发挥科普在社会主义精神文明建设中的作用。《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要》就提出科普工作要切实贯彻“科学技术是第一生产力”的思想。第三,新兴的大众传媒开始成为起科普传播的重要媒介。一方面,传统媒介科普读物的出版,受到党和政府的高度关注,“出版”的词频为13,“书刊”的词频为6。另一方面,电视作为大众传媒,日益发挥重要作用。“电视”首次出现在高频词中。电视机逐渐进驻人们的日常生活,科教电影、电视作为科普媒介的角色加重。1981年国家科委提出了组织丰富多彩的科学普及节目的要求,新兴的大众传媒为人们科技意识的树立与科学知识的学习提供了崭新的渠道,广受人民群众的欢迎。第四,科普对象从农民、工人群体拓展到了青少年与干部群体。从表2中我们看到,“干部”与“青少年”的词频分别为7和4,说明青少年与干部群体的科普被重视起来。《关于第六个五年计划的报告》(1982年)的决议中提出:“要特别重视对青少年的科学普及教育,培养他们爱科学、学科学。”领导干部作为党和国家事业发展的“关键少数”,其科学文化素质的高低直接影响着党的决策水平和领导水平。

总之,这一时期科普坚持为经济建设服务的方向,其社会功能和经济功能彰显。“经济建设”的词频排名直线上升,迅速跻身于前十的行列,“科学技术专家这样广泛地参加经济、社会决策活动,是我国几千年历史上从没有过的。”[7]108尤其是在改革开放初期,帮助农民脱贫致富方面发挥了重要作用,科技人员俨然成为农民摆脱贫困的‘财神爷’”。[810]107“农业”“农村”和“农民”都是重要的高频词。随着1992年社会主义市场经济体制的确立,科普工作作为连通科学与生产的重要桥梁,在促进科技成果转化为现实生产力方面不断发挥出巨大作用,“通过知识的传播扩散,促使知识的生产、传播扩散和利用成为一个有机的整体,使科学技术的发展惠及整个社会”,使知识从物的层面即生产工具的改进和人的层面即劳动者技能的提高实现向现实生产力的转变。[9]

三、快速发展阶段(1994—2001年)

1992年党的十四大作出了实现从温饱到总体小康的战略决策。党的十五大提出了新“三步走”的发展战略,明确提出建设小康社会的历史新任务。但是,公民的科学文化素质仍然很低,1996年我国公民具备基本科学素质的比例仅为0.2%,[10]尤其是广大农村各种迷信愚昧、伪科学层出不穷,这必然成为实现小康的制约因素。1994年中共中央、国务院发布《关于加强科学技术普及工作的若干意见》,它指出“贫穷不是社会主义,愚昧更不是社会主义”,规定了提高全民科技素质,促进“两个文明”建设这一科普的中心任务。1995年党中央确定实施科教兴国战略,提出“把经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来……努力提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。”[11]从1996年开始,精神文明建设开始纳入国民经济和社会发展整体规划。这标志着传统科普逐步过渡到基于提高公民科学素养的现代科普阶段。

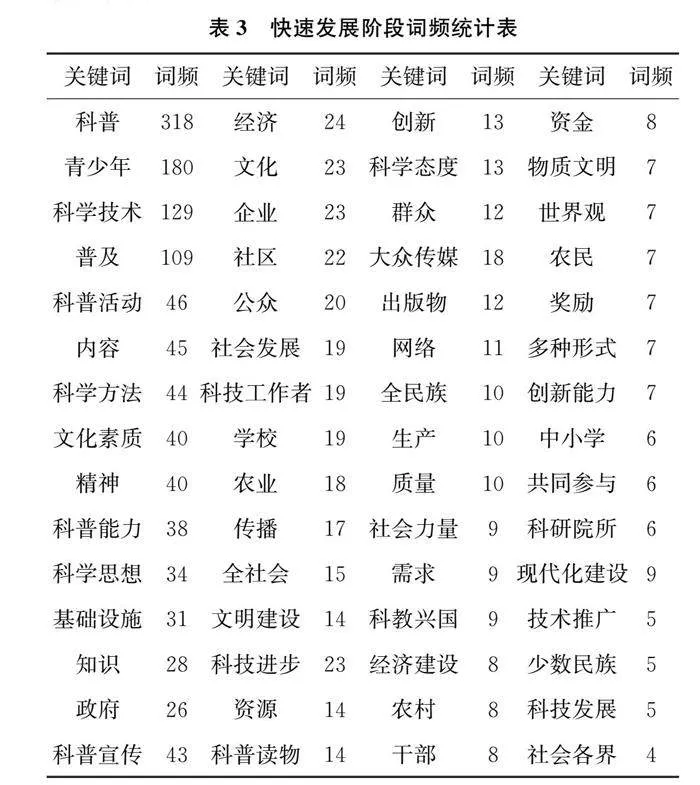

这一阶段我国的科普政策法规数量明显提升,共出台科普相关政策法规23部。本章选取了包括1994年颁布的《关于加强科学技术普及工作的若干意见》,1995年5月,中共中央、国务院颁布《关于加强科学技术进步的决定》,1999年,科技部、中国科协等9部门联合发布《2000—2005年科学技术普及工作纲要》在内的具有代表性的10部科普相关的政策法规,运用ROSTCM内容挖掘软件对样本分别进行词频分析,对具有代表性、出现频次较高的前60位关键词进行统计,统计结果如表3所示。

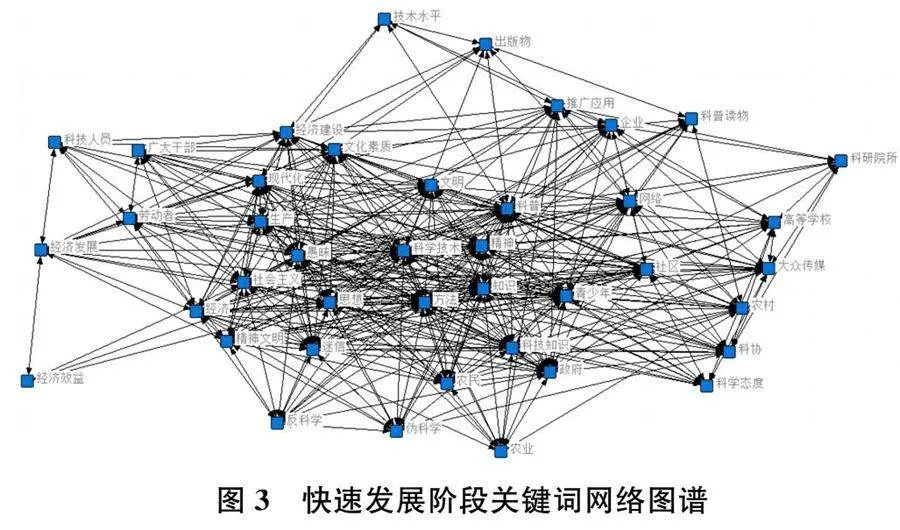

这一时期政策文本中的核心关键词共词网络如图3所示,“科普”已经代替 “科学技术”成为这一时期的核心关键词,处于网络的中心位置。由此可以看出科普的崭新特征。第一,科普主体扩展到企业、社区、高校以及科研院所。从表3中,我们可以看到,在这一阶段的科普文件中,“社会力量”“共同参与”作为全新关键词出现在列表中,企业、科研院所、高校也开始承担起科学普及的社会责任。《关于加强科学技术普及工作的若干意见》(1994)中强调,国家鼓励全社会兴办科普公益事业,鼓励企业、社会团体和其他事业单位捐助科普事业,兴办为社会服务的科普公益设施。1995年5月,在中共中央、国务院发布《关于加速科学技术进步的决定》中,提高全民族的科技文化素质作为一项重要的系统性工程被列入科教兴国战略。第二,科普内容拓展为科学知识、科学思想、科学方法和科学精神。从表中可以看出,“文化素质”“精神”“科学思想”等关键词首次超过“经济”成为排名前十的关键词。1999年8月23日,江泽民在《全国技术创新大会上的讲话》更是把“宣传和普及科技知识、科学思想、科学精神、科学方法”视作社会主义精神文明建设的重要内容。[12]这一重要讲话丰富了科普的内涵,第一次将科普内容拓展为“四科”,强调了科普对于精神文明建设的特殊作用。第三,传统的科普媒介发展空前繁荣,同时互联网作为新兴的媒介开辟了科普传播新阵地。“科普读物”词频排位仍然居高不下,引入大量的国外优秀科普著作,仅2001年引进出版的图书就达到456种,发行30多万册。约176名两院院士和出版社签订协定,参与到跨世纪的科普出版工程“院士科普书系”。[13]“大众传媒”词频为18,说明1995年以后,电视机的普及率越来越高,成为了科学普及的主传媒。“网络”首次出现,词频高达11,自从1994年我国第一次与国际互联网实现互联以来,互联网在我国迅猛发展,至2002年6月30日,中国上网用户达到4580万人,[14]互联网的普及赋予了科普高效、便捷的新特征。第四,科普对象以青少年、农村干部群众和各级领导干部为主,尤其关注农村干部群众和西部等经济落后地区群众。这一时期“全社会”“各民族”等关键词出现频率明显增加,科普对象越来越全面,“青少年”作为关键词,其在科普文件的频率迅速蹿升,说明党和国家高度重视青少年科技素质的提升。随着现代化进程的加快,区域发展不平衡问题日益凸显。1999年党中央提出西部大开发战略。历史证明,人们的科学文化素质与经济发展呈正相关关系。因此面向贫困地区、少数民族地区的群众的科普工作受到重视,“少数民族”作为高频词首次出现。

这一时期,科教兴国战略的实施,使得科普工作由知识普及为主发展到提高公民科学素养为主。2001年我国公民具备科学素养的比例为1.44%,比1996年的0.2%上升了1.24个百分点,[15]为总体小康的实现提供重要人才支撑。

四、走向成熟阶段(2002—2011年)

2002年,党的十六大提出了全面建设更高水平的小康社会这一崭新的奋斗目标。21世纪是知识经济占主导的世纪,科技创新与普及成为综合国力竞争的关键。一方面科技创新能力不足制约了中国式现代化的发展,另一方面经济发展与人口、资源、环境之间的矛盾,区域发展、城乡发展不平衡问题凸显,技术异化带来了人类精神文明的危机。因此,坚持和谐发展,解决发展不平衡问题,是全面建设小康社会的必然要求,为科普工作的创新提供重要时代语境。

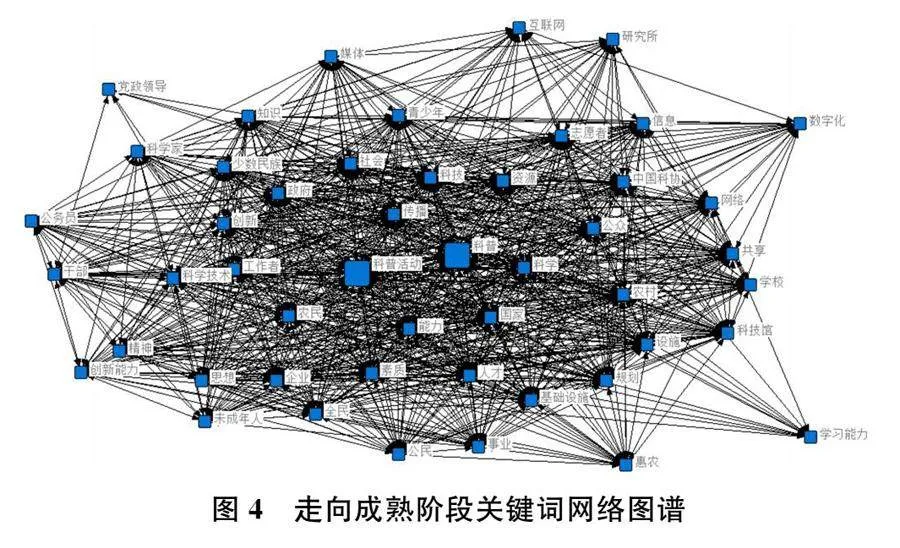

2002年6月29日,世界上第一部科普法《中华人民共和国科学技术普及法》审议通过,它以国家强制力保障科普的开展,明确科普是全社会的共同责任。国家科普工作进入法治化发展阶段,科普政策形成了以《科普法》为基础、以国家发展规划中的科普战略为制度目标、以部门科普政策为主要内容、以地方性法规政策为补充的“国家-部门-地方”的体系化构成。[16]这一阶段,我国共出台科普相关政策法规127部。其中,科普相关法规13部,科普相关政策114部。本文选取了这一阶段具有代表性的21部科普相关的政策法规,运用ROSTCM内容挖掘软件进行分析,对具有代表性、出现频次较高的前60位关键词进行统计,统计结果如表4所示。

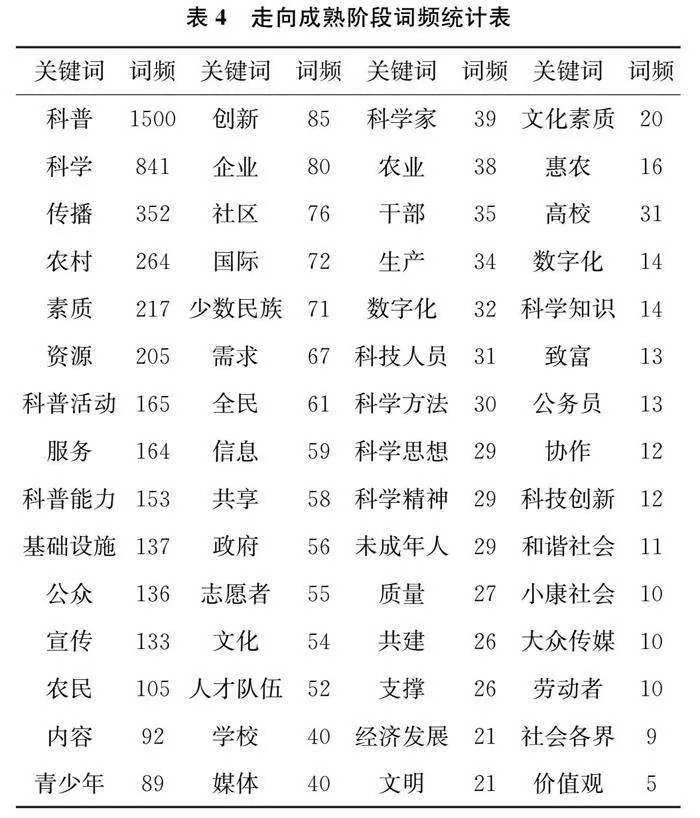

这一时期政策文本中的核心关键词共词网络如图4所示,可以看出,“科普”这一关键词处于网络的中心位置,与其密切相关的是“科普活动”“科普能力”“基础设施”“科技创新”等词语,科普对“科技创新”的支撑作用被突出强调,2006 年发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006—2020 年)》,第一次正式提出了建设创新型国家的战略目标,从自主创新的高度对加强科普工作提出了崭新要求。由此,科学理念开始从“科学技术是第一生产力”向“科技创新是经济社会发展核心驱动力”转变。这一阶段的科普工作围绕着科学发展观与创新型国家的建设要求,注重发挥科普的社会功能,形成创新的社会氛围,促进社会和谐发展,具体表现在:

第一,科普主体上强调科普是全社会的责任。这一时期的科普政策中,“政府”“企业”“学校”“社区”“媒体”“科学家”都是频繁被提起的科普主体。《科普人才发展规划纲要》(2010)中,提出要打造一支规模适度、结构优化、素质优良的科普人才队伍,从数量、质量上实现科普主体的优化。第二,科普内容在“四科”即科学精神、科学思想、科学方法、科学知识传播普及的基础上强调公民处理实际问题与参与公共事务的能力。“科普能力”以153的词频位列第九。2006年2月,国务院发布《全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020)》,提出“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的16字方针,第一次明确将公民科学素养界定为“四科+两能力”,“四科”即科技知识、科学精神、科学思想和科学方法,“两能力”即处理实际问题的能力、参与公共事务的能力。[17]这一科普内容上的拓展将公民科学素质建设纳入建设创新型国家的基础性社会工程,将实现个人的素质提高与国家的和谐发展统一起来。第三,科普媒介转向以互联网为主的现代传媒。“信息”“共享”“数字化”成为高频词,要求实现科普资源的“普惠”“共享”。2009年中国数字科技馆的建立,搭建起科普资源共建共享的网络平台,互联网+汇集了众多优质的科普资源。第四,科普对象以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部、公务员为主。在表4中,“未成年人”“ 农民”“ 劳动者”“公务员”都是被提及较多的科普关键词。 根据2006年《全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020年)》的要求,针对青少年、农民、城镇居民、领导干部和公务员等群体实施了专项科学素质行动。在2007年颁布《关于加强国家科普能力建设的若干意见》中,明确将国家科普能力建设作为一项系统性的基础工程,为建设创新型国家夯实根基。

这一时期,科普工作逐渐走向成熟,在推动社会和谐发展、可持续发展方面,发挥了重要作用。2010年我国公民科学素养水平稳步提升,公民具备科学素养的比例达到3.27%,[18]为我国创新型国家的建设打下坚实基础。

五、创新发展阶段(2012年—至今)

党的十八大以来,中国特色社会主义进入了新时代,科学普及也进入了创新发展的新时代。2016年,我国踏上建设世界科技强国的道路。2020年末,脱贫攻坚战取得胜利,全面建成小康社会。党的二十大明确指出以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。“中国社会已经从非常急迫抓经济、抓物质供给的生存战略目标转向抓结构失衡、抓文化与精神资源供给不充分的美好生活战略目标。”[20]经济语境由“提高生产力”转向“提升创新力”,党的二十大提出了深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,教育、科技、人才系统推进,创新成为推动高质量发展的第一动力。其次,政治语境由“两个文明”建设转向“建设世界科技强国”。2016年开启科技强国建设之路,党的二十大把2035年建成科技强国作为中国式现代化的重要阶段性目标。建设科技强国,实现高水平科技自立自强,离不开全民科学文化素质的提升和自主创新能力的提高。基于此背景,2016年,习近平总书记在“科技三会”上指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”[17]“两翼论”的提出,将科普提升至国家战略,科普以服务于科技创新为宗旨,标志科普工作进入创新发展的新时代。

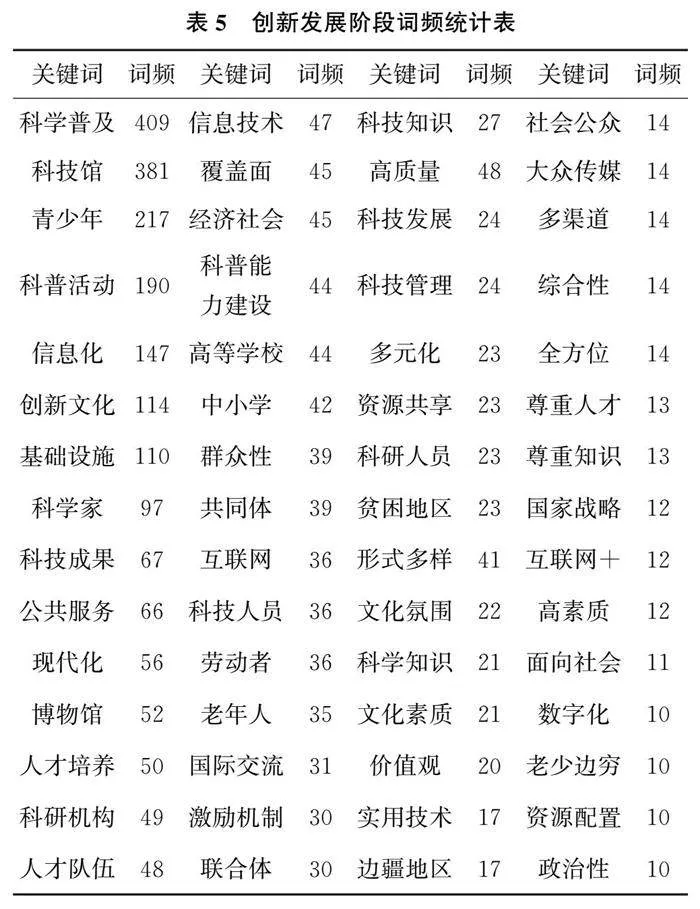

2012年至今,我国共出台科普相关政策法规186部。从诸多方面明确了新时代科普在助推中国式现代化的过程中如何发展、怎样发展等问题,科普工作的重要性得到进一步彰显。本阶段选取了新时代以来包括《国家科学技术普及“十二五”专项规划》(2012),《全民科学素质行动计划纲要》(2016),2021年国务院颁布的《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》以及2022年印发的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》和《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》在内的具有代表性的37部科普相关的政策法规,运用ROSTCM内容挖掘软件对样本进行分析,对具有代表性的、频次较高的前60位关键词进行统计,结果如表5所示。

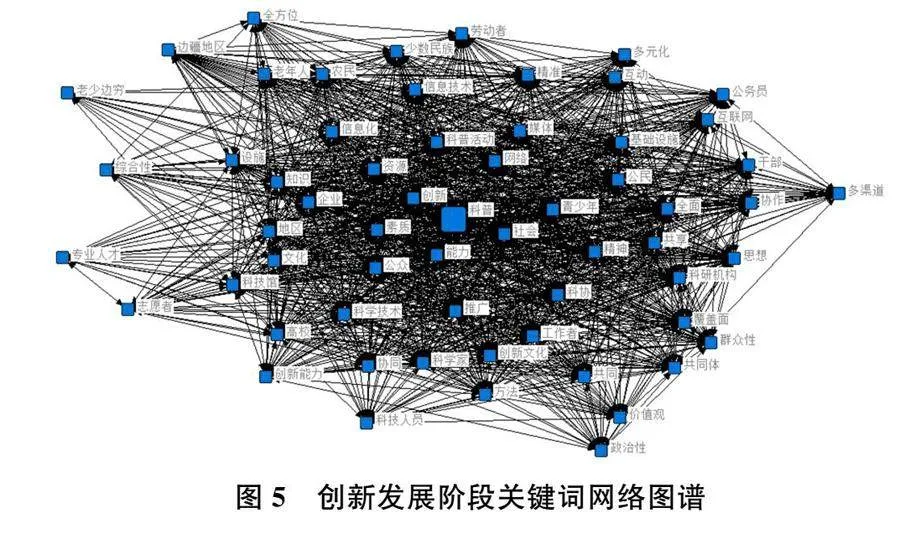

这一时期政策文本中的核心关键词共词网络如图5所示,可以看出,“科普活动”“创新文化”“科技成果”等关键词关系紧密,“两翼论”指导下的新时代科普工作呈现出新的时代特征:第一,科普主体多元化。这一阶段的政策文本中,“公共服务”“联合体”“共同体”“资源配置”“老少边穷”“边疆地区”等关键词频繁出现,各类科普主体协调联动,纷纷参与到科学普及活动中来,有力地推动了科学普及工作的开展。第二,科普媒介呈现全媒体性。相较于上一阶段,“信息化”“信息技术”“互联网”“大众传媒”“多渠道”“数字化”等词语出现的频率越来越高,其中“信息化”这一关键词跻身频率最高的前5个关键词中,可见信息化的传播手段已经成为互联网的重要传播渠道,科普与互联网的深度融合,让迅速、便捷、高效的信息化特征在科学普及工作上得到充分体现,科普进入了更加便利的全媒体传播时代。第三,科普对象全民化。通过分析发现,“老少边穷”“边疆地区”“贫困地区”成为高频词,“老年群体”作为高频词首次出现,由全体人民“共同享有”科学普及的成果是新时代科学普及的突出特征。第四,科普内容凸显价值引领。“创新文化”词频排位遥遥领先,“价值观”作为高频词首次出现。《“十四五”国家科学技术普及发展规划》(2022)提出把科学精神和科学家精神融入创新实践,使创新发展的文化氛围在全社会充分涌动,发挥科学价值引领作用。《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》(2022)凸显科学精神的培育和热爱科学社会氛围的营造,为科技创新厚植沃土。

综上所述,新时代中国共产党领导科普工作呈现出“科普主体的全域性,科普传播的全媒体性,科普受众的全民性以及科普内容的全方位性”的四全特征,开创了全领域行动、全媒体传播,全民族参与、全方位发展的科普新业态。2021年颁布《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》明确了科普服务于人的全面发展和中国式现代化的未来发展方向。2023年我国公民具备科学素质的比例达到了14.14%,[18]公民科学素质水平快速提升,进一步夯实扩大了科技创新的人力资源基础。[19]

六、结语

科普政策从目标规划、任务内容、社会语境等各方面保障了科普事业的蓬勃发展,新中国成立以来科普政策的演进历程,清晰呈现了中国共产党领导科普工作的历史逻辑。从科普内容来看,从侧重科技知识的普及到科技知识与科学思想并重到科学精神、科学思想、科学方法、科技知识“四科”为主,再到“四科+两能力”为主,“两能力”即解决实际问题的能力和参与公共决策能力再到凸显价值引领、实现人的全面发展,具有鲜明的历史脉络;科普主体由单一逐渐多元化,科普对象逐渐全民化,科普媒介日益信息化。新时代中国科普事业上升到国家战略的高度,我们要不断优化科普的政策语境,着力提升科普的效果,“在中国式现代化进程中以更加强劲的科学普及之‘翼’服务全面建设社会主义现代化强国,推动实现中华民族伟大复兴。”[20]

[注 释]

① 中国科普研究所科普历史课题组著,《新中国科普70年》[M]. 北京:人民出版社,2019.将其划分为六个阶段:新中国科普事业的创立(1949—1958)、科普事业的曲折发展(1958—1966)、“文化大革命”时期的科普(1966—1976)、科学春天里科普事业欣欣向荣(1976—1994)、科教兴国战略下的科普工作(1995—2005)、为建设创新型国家做贡献的科普事业(2005—2019)。

② 王康友主编,《科学技术普及简史》 [M]. 北京:中国科学技术出版社2021.将其分为四个阶段:新中国成立初期的科普(1949—1958)、中国科协成立到“文革”结束(1958—1976)、改革开放到新世纪初(1977—2005)、建设创新型国家中的科普(2006年至今)。

③ 中国科普研所编,《百年韶华 科普为民——中国共产党领导下的百年科普》[M]. 北京:科学普及出版社,2023.从中华民族伟大复兴的视角,将其划分为三个阶段:普及科学技术兴国(1949—1978)、推动科技发展富国(1978—2012)、提升科学素质强国(2012年至今)。

[参 考 文 献]

[1]

郭庆光.传播学教程[M]. 北京:中国人民大学出版社,2011:60.

[2] 王丽慧,王唯滢,尚甲,等.我国科普政策的演进分析:从科学知识普及到科学素质提升[J].科普研究,2023,18(1):78-86+109.

[3] 哈罗德·拉斯韦尔.社会传播的结构与功能[M].何道宽,译.北京: 北京广播学院出版社,2015.

[4] 颜青山.三代领导集体的科普思想与我国科普实践[J].湖南师范大学社会科学学报,1999(1):1-7.

[5] 国家统计局.1978—2000年农村居民贫困状况[EB/OL].[2002-10-22].https://www.stats.gov.cn/zt_18555/ztsj/ncjjzb//202303/t20230303_1923545.html.

[6] 汪青松,王辰璇.中国式现代化的历史演进与新时代高度[J].理论学刊,2022(6):19-27.

[7] 中共中央文献编辑委员会.邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993:107-108.

[8] 曾国屏,龙叶先.科普延伸到工业制造业、促进西部地区发展探析[J].贵州社会科学,2010(8):5-9.

[9] 任福君.新中国科普政策70年[J].科普研究,2019,14(5):5-14.

[10] 中共中央文献编辑委员会.江泽民文选:第1卷[M].北京:人民出版社,2006:369.

[11] 江泽民.在全国技术创新大会上的讲话[M]//中共中央文献研究室.十五大以来重要文献选编(中).北京:人民出版社,2001:965.

[12] 刘新芳.当代中国科普史研究[D].合肥:中国科学技术大学,2010.

[13] 中国互联网络信息中心:第10次《中国互联网络发展状况统计报告》[R].2002-07.

[14] 何薇.从继承到创新:公民科学素质监测评估的中国道路[J].科普研究,2019,14(5):15-22+33+108.

[15] 汤书昆,郑斌,余迎莹.科普社会化协同的法治保障研究[J].科普研究,2022,17(2):15-20+98-99.

[16] 中国科普研究所科普历史研究课题组.新中国科普70年[M].北京:人民出版社,2019:12.

[17] 陈思,胡景谱,孙程程.我国建设创新型国家的实践、成效与经验——基于2006—2020年的政策文本分析[J].科学技术哲学研究,2021,38(3):107-113.

[18] 中国公民科学素质抽样调查课题组.我国公民科学素质的发展现状——基于第十三次中国公民科学素质抽样调查的分析[J].科普研究,2024,20(2):5-12.

[19] 高宏斌.《科学素质纲要(2021-2035年)》前言、指导思想和原则的解读[J].科普研究,2021,16(4):37-43+107.

[20] 王挺.科普赋能中国式现代化的内在逻辑[J].科普研究,2022,17(5):5-12+101.

责任编辑:李应青