乡村振兴财政政策的效应研究

2024-09-24卢光熙梁倩周梦迪

摘 要:既有文献多关注财政支持乡村振兴的政策工具、支持方式、存在的问题等,忽视了乡村振兴财政政策的效应评估。本文基于2011—2019年省级面板数据,运用空间计量模型等方法,研究了乡村振兴财政政策的效应。研究发现,第一,在研究期内,乡村振兴在各地区之间存在发展不协调,空间差异较大的问题;第二,乡村振兴财政政策不仅促进了本地区乡村振兴,还带动了相邻地区的乡村振兴;第三,乡村振兴财政政策的效应主要通过产业带动、治理规范和减贫增收渠道实现,文明教化和生态改善的渠道效应不显著;第四,当人力资本大于11.77时,乡村振兴财政政策的效应显著增强。因此,建议在加大乡村振兴财政支出的同时,还须重视地区间乡村振兴财政政策的空间协调;调整乡村振兴财政支出结构,乡村振兴财政支出要更多倾向于生态文明建设和乡风文明建设;重视人力资本积累,提高人力资本水平。

关键词:乡村振兴;财政政策;空间溢出;渠道效应;门槛效应

文章编号:2095-5960(2024)05-0018-10;中图分类号:F120;文献标识码:A

收稿日期:2023-03-17

基金项目:贵州省教育厅课题“贵州乡村建设投入机制和保障研究”(2024RW111)。

作者简介:卢光熙(1991—),男,贵州遵义人,博士,贵州财经大学讲师,贵州新发展理念与多党合作高端智库研究员,研究方向为财税理论与政策;梁 倩(1980—),女,贵州瓮安人,博士生,贵州财经大学副教授,研究方向为财税理论与政策;周梦迪(2001—),女,河南安阳人,硕士,贵州财经大学研究生,研究方向为财税理论与政策。

一、引言及文献综述

推进中国式现代化,必须坚持不懈夯实农业基础,推进乡村全面振兴。然而,尽管中国乡村振兴在整体上不断推进,但正面临农业发展相对落后、生态环境短板挑战较大、城乡要素双向流动不畅、公共资源配置均等化程度不高、城乡收入失衡局面尚待扭转以及县域经济综合承载力不足等突出问题。以农业发展为例,发达经济体农业的产值份额与农业就业份额一般收敛于2%左右,而我国的农业产值份额和农业就业份额分别为7.3%和24.1%。[1]作为国家治理的基础和重要支柱,财政在推进乡村振兴建设中理应发挥关键作用。2012—2020年,中央、省、市县财政专项扶贫资金累计投入近1.6万亿元,其中中央财政累计投入6601亿元。①【①参见《以财政政策为抓手支持乡村振兴》,https://theory.gmw.cn/2021-08-30/content_35122473.htm。】令人遗憾的是,财政支持乡村振兴的效果并未引起学界和实务界的重点关注,而科学评估乡村振兴财政政策的实际效果是优化调整该政策的重要依据。在这一背景下,科学评估乡村振兴财政政策的效应,是深入实施乡村振兴战略、加快推进中国式现代化的重要举措,具有重大现实意义。

财政支持乡村振兴的相关问题被广泛关注。乡村振兴战略是党的十九大对以往实施的农村战略工作的系统升华[2],也是实现共同富裕的内在要求[3]。但是,乡村振兴存在区域差异较大,发展不协调等问题[4],作为国家治理的基础和重要支柱,财政有必要支持乡村振兴[5]。财政通过加大农业科技投入[6]、加强农村基础设施建设和农村公共服务供给等提高乡村振兴水平[5]。然而,当前的乡村振兴财政支出难以满足“三农”发展需要[7]、乡村振兴财政资金的使用效率较低[8]。因此,财政不仅要更大力度向“三农”倾斜,还需加强财政的引导功能,引导民间资本进入乡村振兴领域,解决乡村振兴资金缺口问题[9],整合乡村振兴财政政策,使之规范化、系统化,提高财政资金使用效率[10]。

评估财政支持乡村振兴的政策效应,测算乡村振兴的得分指数是关键一步。学界主要从指标体系、测度方法、研究对象三个方面对乡村振兴得分进行了测度。1.指标体系。有学者从乡村振兴战略的二十字方针来设计指标体系[11],也有学者从经济、社会、生活、生态、城乡五个方面构建中国农村发展指数以此反映乡村振兴水平[12]。2.测度方法。测度乡村振兴水平得分的方法主要包括:熵权法+指标合并法[13]、主成分分析法[14]。3.研究对象。现有研究主要从全国省域层面[15]、地级市层面[16]和县级层面[17]构建指标体系,测度乡村振兴水平。

综上,乡村振兴财政政策的相关问题已经成为学界研究的热点,并取得了丰硕的研究成果,但还存在一定的局限。第一,既有文献大多从政策工具出发,研究财政助力乡村振兴的方式,鲜有文献从理论上厘清乡村振兴财政政策作用于乡村振兴的传导机制,而厘清这一传导机制对于完善乡村振兴财政政策,明确实证研究方向十分重要。第二,既有研究中的规范分析较多,实证研究少见。诸多文献虽然测算了乡村振兴水平,但并没有在此基础进一步评估乡村振兴财政政策的效应,而准确评估乡村振兴财政政策的效应是科学评价和完善乡村振兴财政政策的重要依据。据此,文章从空间溢出效应、渠道效应、门槛效应三个方面厘清了乡村振兴财政政策作用于乡村振兴的作用机理,并从这三个方面开展了实证研究。与既有文献相比,本文的边际贡献是:第一,精确估计了乡村振兴财政政策的本地带动效应和对相邻地区的空间外溢效应。第二,识别出了下一步乡村振兴财政政策的着力点。第三,厘清了人力资本在发挥乡村振兴财政政策效应中的加速机制。

二、理论分析与研究假设

(一)空间溢出效应

根据地理学第一定律,任何事物都是与其他事物相关联的,距离相近的事物联系更加紧密,社会经济变量之间也同样如此。乡村振兴财政政策的空间溢出效应表现在以下两个方面:一方面,财政支农支出通过直接投资、财政贴息、奖补等方式先促进本辖区的乡村振兴,这将会产生一定的示范效应,其他辖区在这种示范效应的带动下,也同样会加大财政支农投入力度,从而推动乡村振兴建设。另一方面,通过财政搭台、市场唱戏的方式,吸引民间资本进入乡村振兴建设领域,辖区内资本、资源、技术等生产要素的聚集与流动成为产生空间外溢效应的重要原因,其他辖区通过“搭便车”的方式也同样促进了经济增长和乡村振兴。实际上,区域性乡村振兴水平逐渐趋同,是由于相邻区域间社会习俗和自然地理条件相近共同作用的结果,不会因为行政区域划分而产生较大差异。所以,乡村振兴财政政策不仅会对辖区内的乡村振兴产生影响,也同样会对相邻地区的乡村振兴产生影响。基于上述分析,本文提出假设1。

假设1:乡村振兴财政政策不仅会促进本地区乡村振兴,还会促进相邻地区的乡村振兴。

(二)渠道效应

根据党的十九大提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴“二十字”方针,乡村振兴财政政策对乡村振兴的影响,主要通过产业带动、生态改善、文明教化、治理规范、减贫增收来实现。产业带动方面,当前农村存在产业链条短,农产品附加值不高等问题,因此,要实现乡村振兴,农业须从“产业扶贫”向“产业兴旺”转变。财政通过重点支持现代农业经营体系建设和现代农业产业体系建设,实现农业增加值增长率和农民创业率提升、农产品加工业规模做大等目标,进而推动产业兴旺。生态改善方面,由于我国乡村,特别是西部地区的乡村大多处于偏远山区,公共基础设施落后,公共服务能力较弱,人居环境较差。乡镇财政安排专项资金用于农村污水处理、生活垃圾处理、普及卫生厕所、农村基础设施建设等举措,可极大地改善农村人居环境,促进人与自然和谐共生。文明教化方面,乡村具备悠久的历史文化和优秀的传统文化,是国家发展的稳定器和蓄水池,推动文明教化、促进乡风文明是乡村振兴的灵魂。财政通过支持农村义务教育发展、乡镇文化站建设、文艺团建设、群众业余演出团建设等方式推动了乡村文明教化,促进乡村振兴。治理规范方面,无序的乡村秩序会使得乡村振兴难以继续,乡村振兴亟须规范的乡村治理。财政通过落实村级组织经费运转政策,可激发乡村内生治理能力,强化乡村治理,规范乡村运行。减贫增收方面,生活富裕是乡村振兴的落脚点。财政资金重点偏向农村贫困人口和深度贫困地区,强化对老少边穷地区的财政支持,通过转移支付,增强基层提供公共服务的能力,缩小城乡差距,促进农民减贫增收。基于上述分析,本文提出假设2。

假设2:乡村振兴财政政策的效应主要通过产业带动、生态改善、文明教化、治理规范、减贫增收渠道得以实现。

(三)门槛效应

根据发展经济学的相关理论,人力资本积累到一定程度后,经济才会迈入持续增长的状态进而脱离贫困,否则会陷入贫困恶性循环之中,乡村振兴也同样如此。只有当人力资本水平提高到一定程度后,财政对乡村振兴建设的效果才会显现。这也就意味着在人力资本积累的不同区间,乡村振兴财政支出对乡村振兴建设的边际效果存在差异。人力资本积累初期,知识溢出效应较弱,资源配置不合理,财政支持乡村振兴的效果不明显;在人力资本积累达到一定程度后,高等教育层次人才增多,知识的交流与共享更为通畅,能够满足该地区乡村振兴建设过程中对高素质人力资本的需要,这可以提高财政资金的使用效率,强化财政支持乡村振兴的边际效果。据此,本文提出假设3。

假设3:人力资本积累达到一定阈值后,乡村振兴财政政策的效应显著增强。

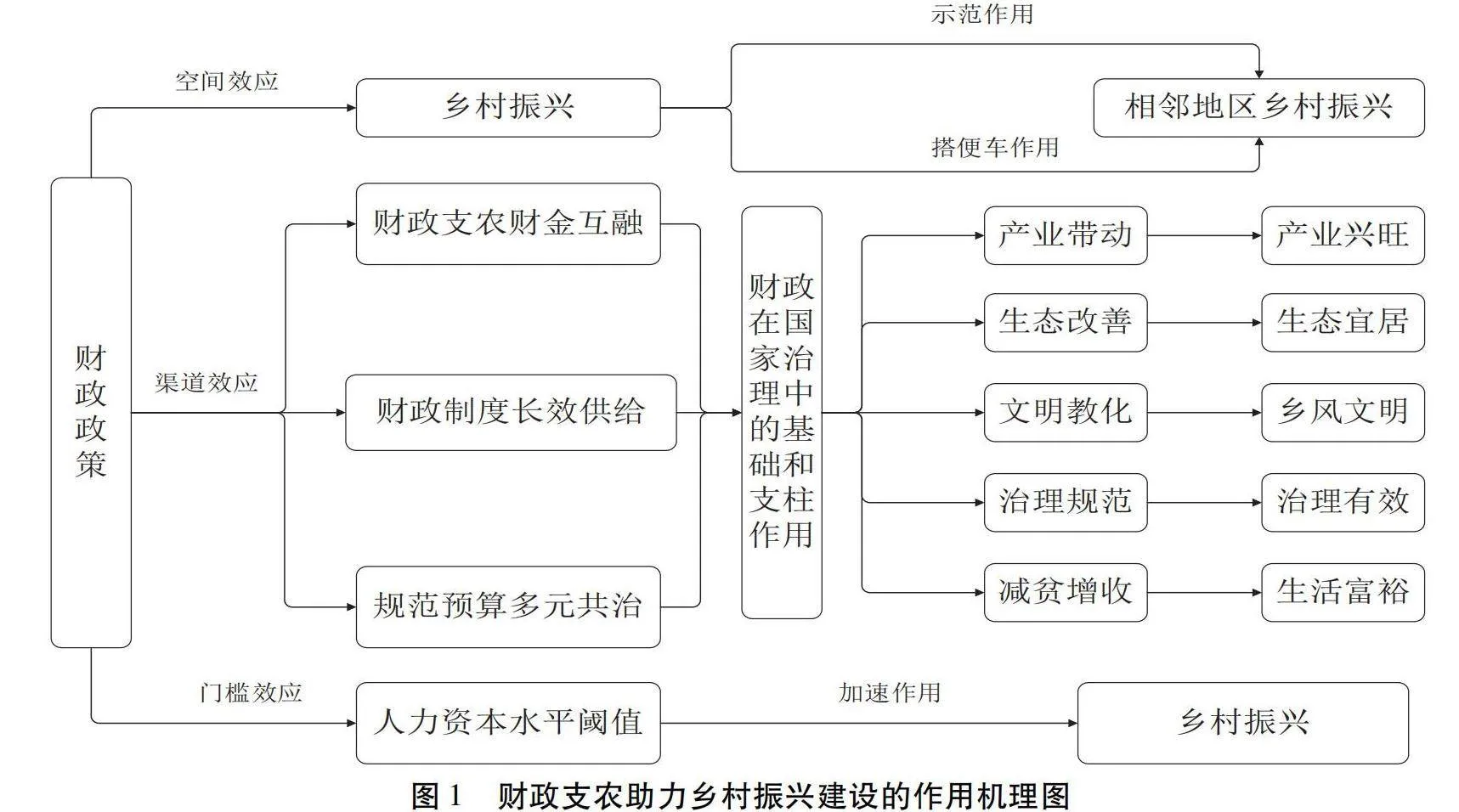

在理论分析和研究假设上,本文构建了财政支持乡村振兴的作用机理图。见图1所示。

三、模型设计、变量说明及描述性统计

(一)模型构建

1.空间效应的模型构建

为研究乡村振兴财政政策的空间效应,构建了如下空间计量模型:

RURAL=β+ψ∑WRURAL+βRJFAE+ρ∑WRJFAE+β∑X+θ∑WX+δ(1)

其中,δ=λmδ+v。在模型(1)中,W为空间权重矩阵,ρ为空间自回归系数,ψ∑WRURAL为被解释变量乡村振兴的空间滞后项,RURAL为乡村振兴财政支出,∑X为一系列控制变量集,包括城镇化率(CR)、普惠金融(DIFI)、交通便捷度(TRANS)、人均国内生产总值(RJGDP)、财政分权(CZFQ)、老年抚养比(OCDR)、旅游收入(ITR),u为地区控制效应,γ为时间控制效应,δ为随机误差项。当λ=0时,则为空间杜宾模型(SDM),当λ=0且θ=0时,则为空间自回归模型(SAR),当ρ=0且θ=0时,则为空间误差模型(SEM)。选择具体模型要根据相关检验来确定。

2.渠道效应的模型构建

为研究乡村振兴财政政策的渠道效应,构建机制分析模型:

jzbl=β+βRJFAE+β∑X+u+γ+δ(2)

在模型(2)中,jzbl是机制变量的统称,具体包含了产业带动(IP)、生态改善(EI)、文明教化(RC)、治理规范(EG)、减贫增收(LW)五个分项。当β显著为正时,说明乡村振兴财政政策的渠道效应明显,否则渠道效应不明显。其他变量意义同模型(1)。

3.门槛效应的模型构建

为研究乡村振兴财政政策的门槛效应,构建门槛效应模型:

RURAL=β+βRJFAE×I(PC≤P)+βRJFAE×I(PC>P)+β∑X+μ+γ+δ(3)

在模型(3)中,I(PC≤P)为示性函数,符号PC和P分别表示人力资本和人力资本的门槛值。其他变量意义同模型(1)。

(二)变量选取

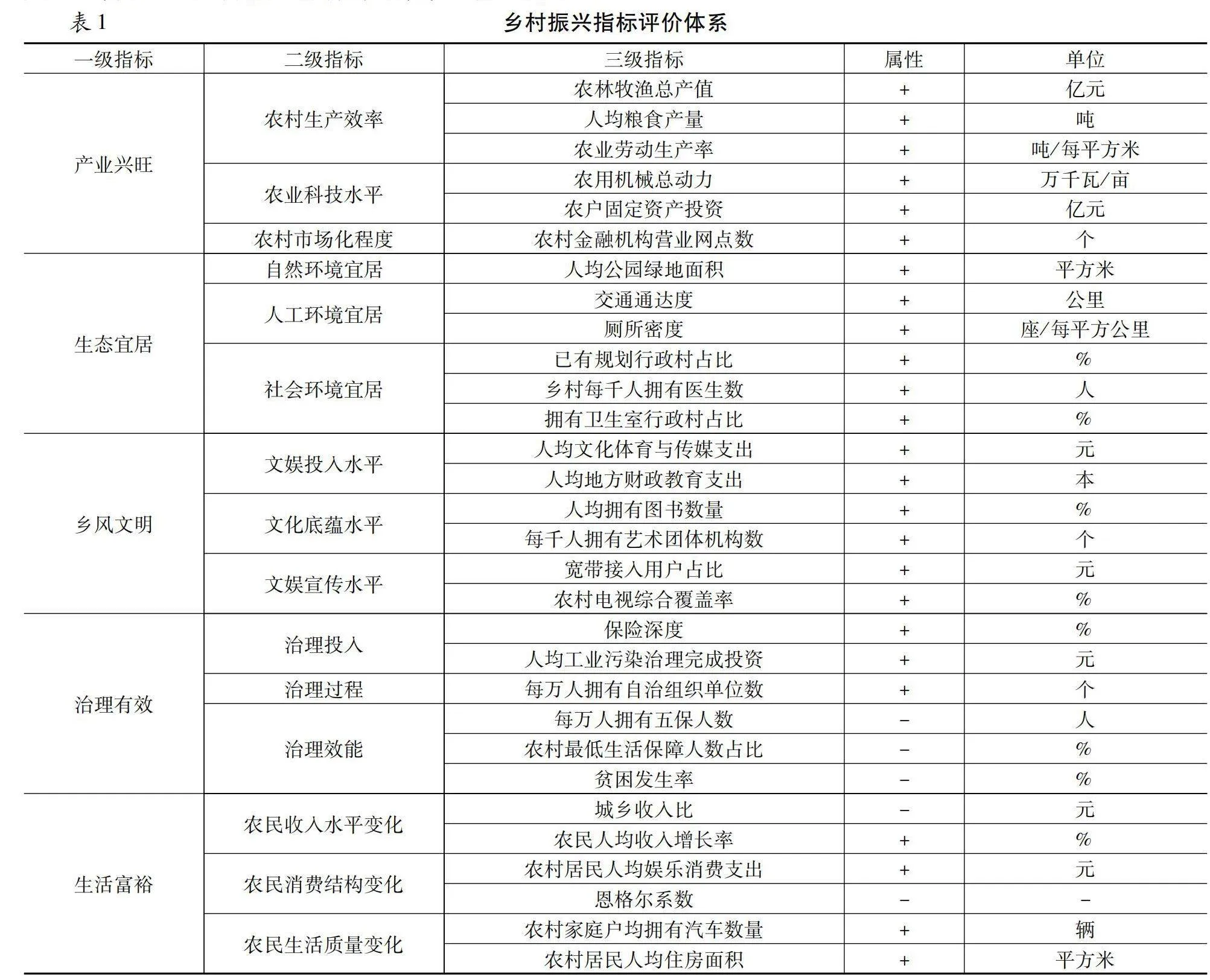

1.被解释变量:乡村振兴(RURAL)。本文基于对乡村发展纲要(2018—2022)的解构,并借鉴相关研究[4,11],构建了乡村振兴指标体系,详见表1所示。

本文运用熵权TOPSIS方法①【①熵权TOPSIS方法是进行综合评价的常用方法,想了解该方法的读者可参见相关文献。】测算各省乡村振兴水平。根据测算结果可知以下两点。第一,我国的乡村振兴取得了长足发展。新疆、甘肃、湖南、宁夏、海南等省从低水平乡村振兴阶段跨越至中等水平乡村振兴阶段,此外,浙江、江苏从中等水平乡村振兴阶段发展至高水平乡村振兴阶段。第二,高水平乡村振兴水平的省份较少,中等水平乡村振兴区域主要集中在中东部地区,低水平乡村振兴区域主要集中在西部地区。

2.核心解释变量:乡村振兴财政支出(RJFAE)。由于乡村振兴是过去“三农”工作的迁移和系统性升级,因此,乡村振兴财政支出与财政支农支出具有高度重叠性,考虑到各地区自然环境和财政压力的差异,本文用人均财政支农支出来表征乡村振兴财政支出。

3.机制变量:选择产业带动(IP)、生态改善(EI)、文明教化(RC)、治理规范(EG)、减贫增收(LW)作为机制变量。产业带动用农业增加值增长率、农产品加工业产值占农业总产值的比值、农民创业率三项加总的数值来衡量,生态改善通过加总污水处理行政村占比、生活垃圾处理行政村占比、卫生厕所普及率后的数值来衡量,文明教化通过加总乡镇文化站个数、文化馆文艺团体个数、群众业余演出团体个数后取对数获得,治理规范通过拥有规划的行政村占比来衡量,减贫增收用农民人均可支配收入的对数值来衡量。

4.门槛变量:人力资本(PC)。借鉴相关研究[18],各省人力资本水平由公式“Pr×6+Ju×9+Se×12+Co×16”计算获得,其中Pr、Ju、Se、Co分别表示小学、初中、高中(中职)和大专及以上教育程度的从业人员比例。

5.控制变量:借鉴张崇龙等的研究[19],选择城镇化(CR)、普惠金融(DIFI)、交通便捷度(TRANS)、人均国内生产总值(RJGDP)、财政分权(CZFQ)、老年抚养比(OCDR)、旅游收入(ITR)作为控制变量。

(三)数据说明与描述性统计

本文选用2011—2019年中国31个省份年度面板数据作为研究样本(不包括港、澳、台)。其中,乡村振兴指标根据熵权TOPSIS方法获得,普惠金融指标来源于《北京大学数字普惠金融指数》,其余变量来自《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》及各地区年度统计公告。表2列示了相关变量的描述性统计。

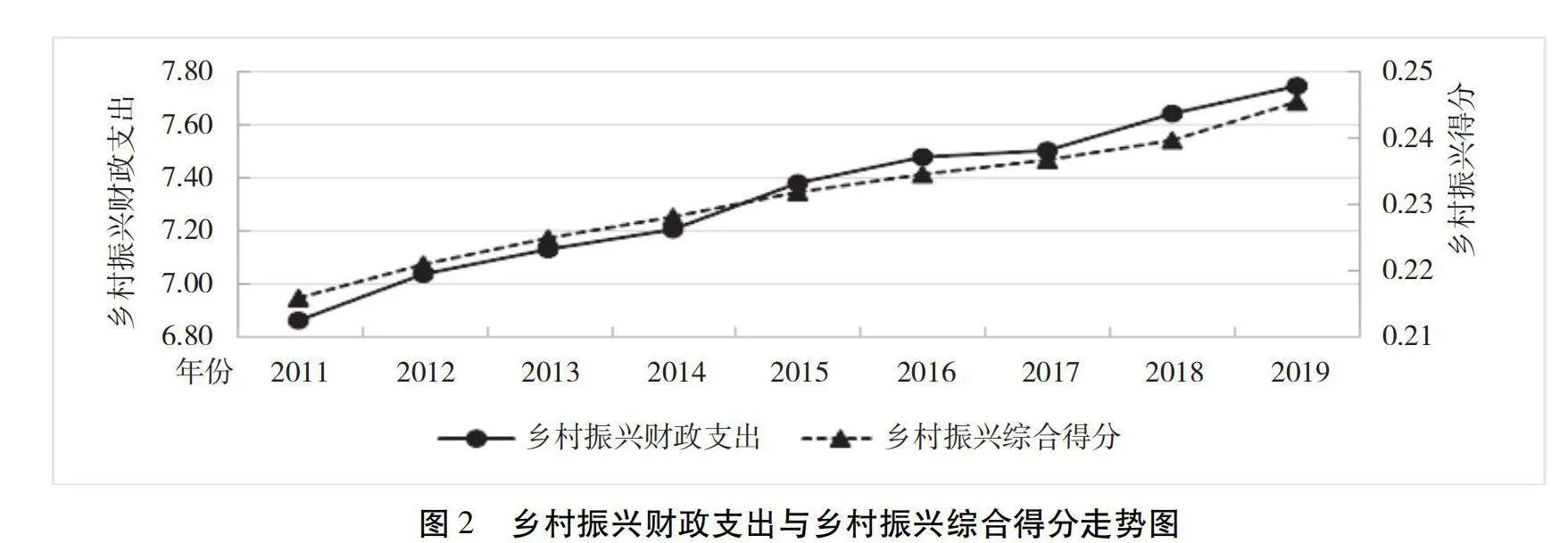

图2反映了研究期内乡村振兴财政支出与乡村振兴综合得分的走势图,从中不难发现两个特点。第一,乡村振兴财政支出曲线走势和乡村振兴综合得分曲线走势存在高度一致性。乡村振兴财政支出和乡村振兴综合得分均逐年提高,这可预判两者之间存在显著的正相关关系。第二,和以前年度相比,乡村振兴综合得分曲线在2018年后明显变得更加陡峭,这反映了在2018年乡村振兴提出后,各级政府高度重视,乡村振兴发展获得了明显的提质增效。

四、实证分析

(一)空间效应分析

1.空间相关性检验

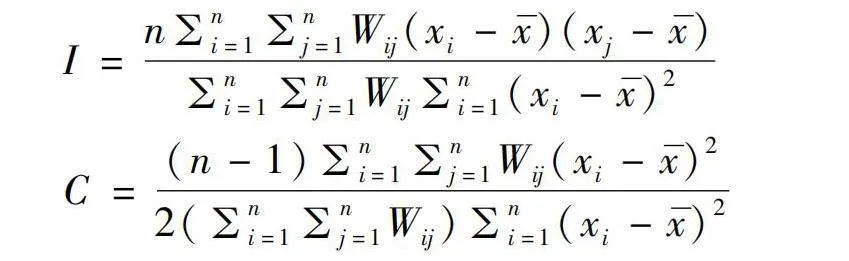

在进行空间效应分析之前,须检验乡村振兴是否具有空间相关性。Moran’s I(莫兰指数)和Geary’s C(吉尔尼指数)是检验空间相关性的两种常用方法。计算公式分别为:

莫兰指数的值介于-1~1,如果莫兰指数显著大于0,说明存在正向自相关,相反则存在负向自相关,如果莫兰指数等于0,表明存在空间随机性。吉尔尼指数的值介于0~2,当吉尔尼指数大于1时,说明存在空间负自相关,当吉尔尼指数小于1时,说明存在正自相关。为了对乡村振兴的空间相关性进行系统全面的考察,本文构建了以下三种空间权重矩阵。

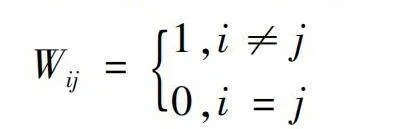

第一种是利用地图边界矢量数据构建的0~1地理近邻矩阵,其元素为:

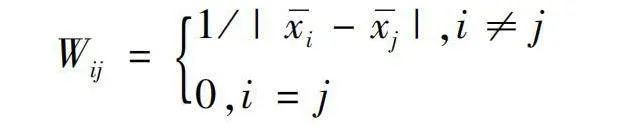

第二种为利用任意两省人均GDP差值的倒数构建的经济距离矩阵,其元素为:

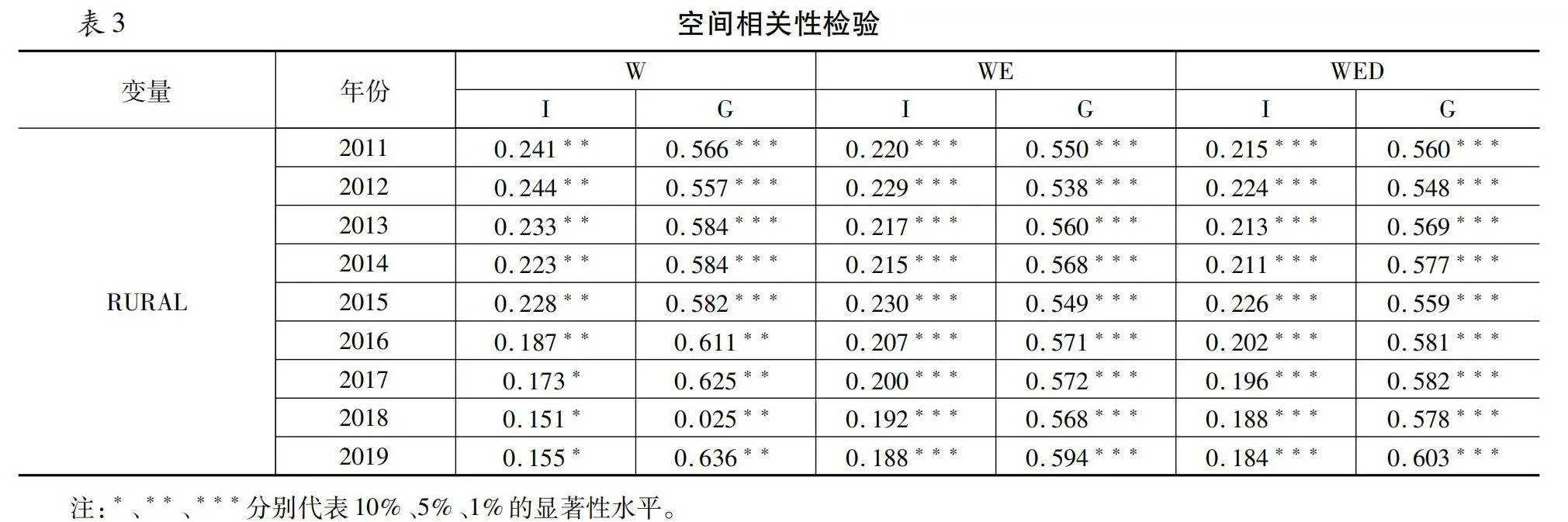

第三种为经济地理嵌套权重矩阵。本文借鉴曾艺等的做法[20],将经济地理嵌套权重矩阵(WED)设置为W=ηW+(1-η)W,其中η设计为0.5。表3列示了不同空间权重矩阵下的空间相关性检验。

从表3可知,在三种空间权重矩阵下,乡村振兴都表现出显著的空间正自相关性和空间集聚的特征,这说明考察乡村振兴的空间外溢效应是很有必要的。本文先用地理近邻权重矩阵(W)做基准回归,然后用经济距离权重矩阵(WE)和经济地理嵌套权重矩阵(WED)做稳健性检验。

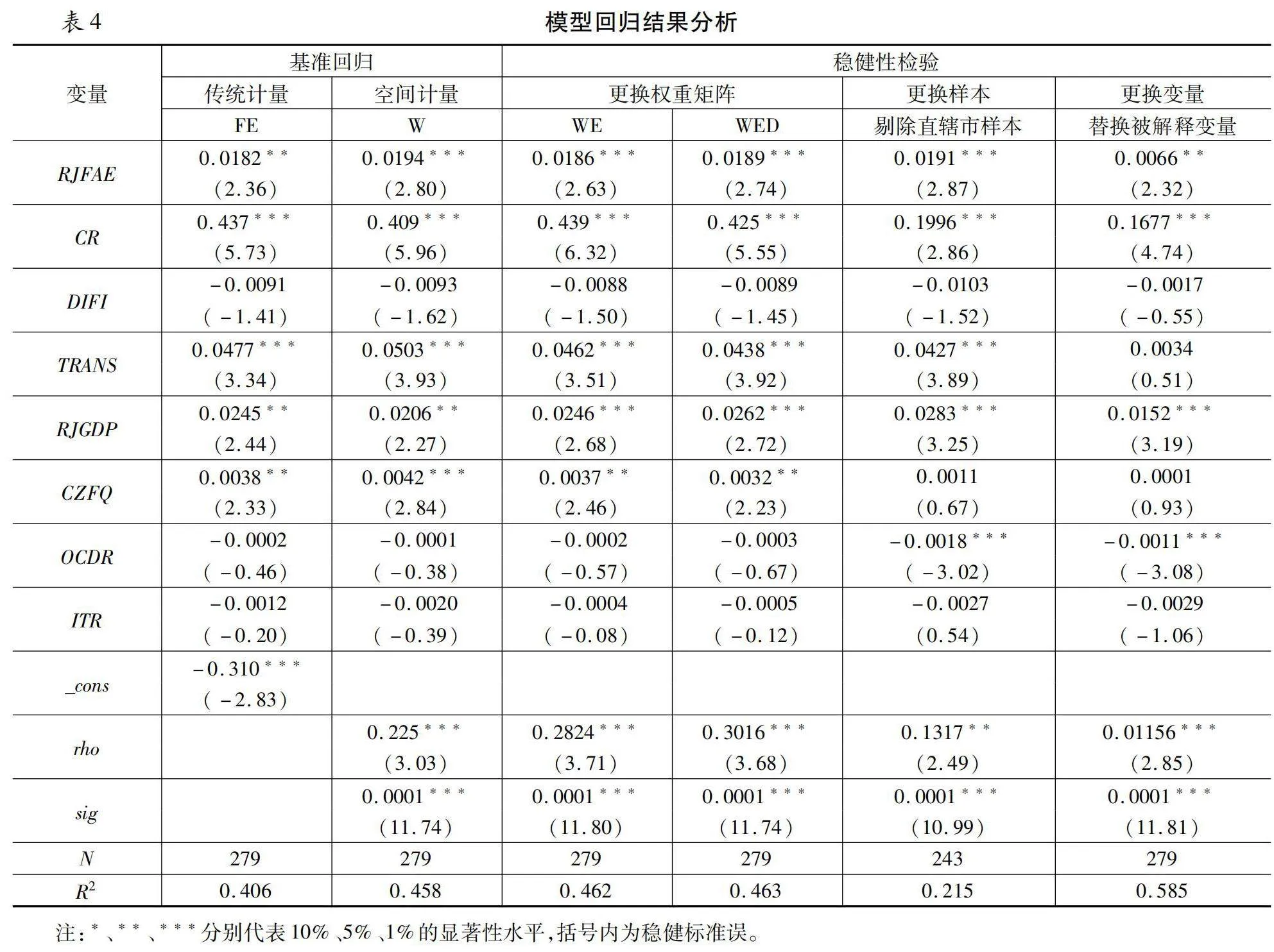

2.空间回归结果分析

在进行空间回归分析之前,需要选择最优的空间模型。经过检验,空间误差模型对应的LM统计量和稳健的LM统计量值分别是2.027和0.113,空间自回归模型对应的LM统计量和稳健的LM统计量分别是8.809和6.894;时间和地区效应对应的LR统计量分别为39.19和905.84,均拒绝原假设;豪斯曼(hausman)检验结果为78.11。这些统计量表明,时空双固定的空间自回归模型(SAR)是本文较为合适的选择。表4列示了模型回归结果。

从表4不难看出,在传统计量经济学模型下,虽然豪斯曼检验选择了固定效应模型,但固定效应模型下的乡村振兴财政支出系数明显低于空间计量模型下乡村振兴财政支出的系数,此外,空间自回归系数为0.225,且通过了至少1%的显著性水平检验,这反映了乡村振兴财政政策具有明显的空间外溢效应。从表4可知,乡村振兴财政支出的系数为0.0194,且通过了至少1%的显著性水平检验,说明乡村振兴财政支出有力地提升了地方乡村振兴水平。①【①本文还注意到,乡村振兴财政支出除了财政支农支出外,还包括地方基础设施建设支出,社会福利性支出等,但由于从年鉴中无法找到或很难分离出乡村振兴基础设施建设支出,社会福利性支出等,因此,乡村振兴基础设施建设支出,社会福利性支出未在模型中体现。】这是因为,一方面,乡村振兴获得了财政资金的大力支持,2010年乡村振兴财政支出为8129.58亿元,2020年乡村振兴财政支出为23903.60亿元,总计增长2.94倍,年均增速为9.1%,是除教育、社会保障与就业支出外,国家十七项重点支出中比重最高的支出项目,凸显出乡村振兴在国家战略发展中的重要地位。另一方面,乡村振兴财政制度供给逐渐优化。财政的触角能够延伸到农村地区的家庭、企业以及所有市场主体的经济活动,乡村振兴财政制度的优劣直接关系到乡村振兴水平的提升,在现代财政制度不断完善的背景下,涉农财政制度也随之逐渐优化,这改善了乡村治理,提升了乡村振兴水平。

为了确保乡村振兴财政支出能提升乡村振兴水平这一结论是准确可靠的,本文进行了如下三种稳健性检验。第一,更换空间权重矩阵。将基准回归中的地理近邻矩阵替换为经济距离矩阵和经济地理嵌套权重矩阵。第二,更换样本。考虑到直辖市的特殊性可能会给回归结果带来偏误,本文借鉴既有文献的一般做法,将直辖市样本剔除。第三,更换变量。用熵值法计算获得的乡村振兴得分替代基准回归中的乡村振兴得分。从稳健性检验结果不难发现,乡村振兴财政支出系数的符号和显著性水平与基准回归中乡村振兴财政支出的系数符号和显著性水平大致相同,这说明基准回归得到的结论是稳健的。

3.空间溢出效应分解

根据LeSage & Pace的理论[21],将乡村振兴财政政策的效应分解为直接效应、间接效应和总效应具有更加真实可信的效果①【①限于篇幅,分解过程省略,感兴趣的读者可通过编辑部向作者索取。】。分解结果见表5所示。

从表5的分解结果可知,财政支农支出的直接效应和间接效应均为正,且至少在5%的显著性水平上显著,说明一个地区的乡村振兴财政政策不仅可以促进本地区的乡村振兴水平建设,还可以对其他地区的乡村振兴建设产生外溢效应,这种外溢效应的比例为22.13%(0.0056/0.0253)。这一现象说明,某一地区的乡村振兴会受到相邻地区乡村振兴的影响,也就意味着乡村振兴财政政策促进本地区乡村振兴的正外部性会给相邻地区的乡村振兴提供“搭便车”的条件,即本地区的乡村振兴财政政策效应会外溢至相邻地区,推动相邻地区的乡村振兴。由此可知,假设1得证。

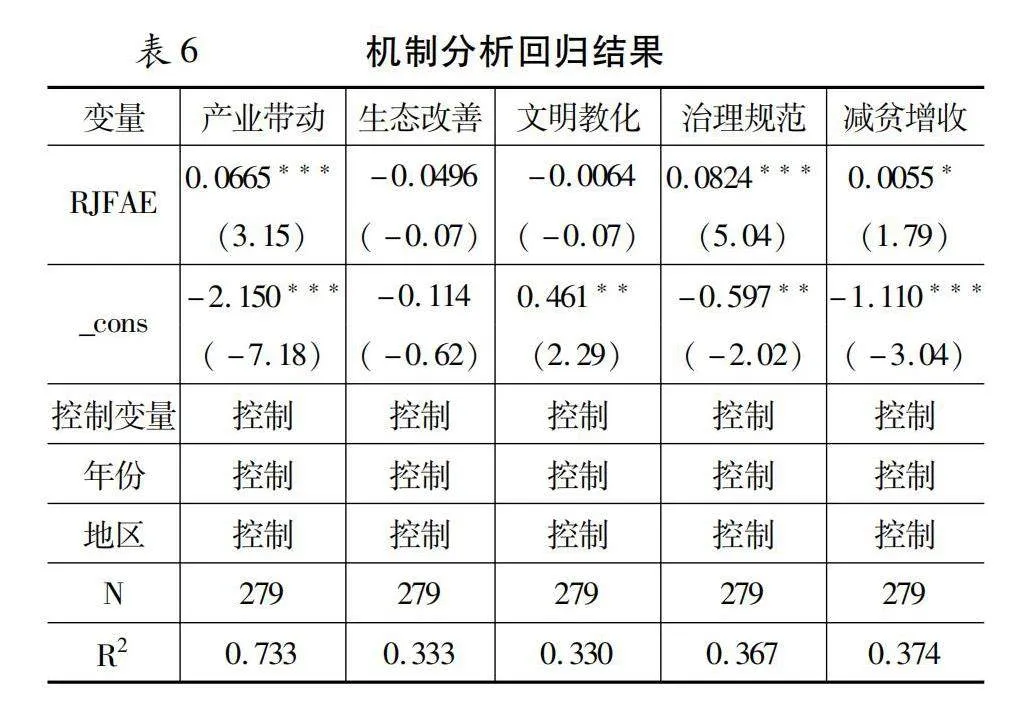

(二)渠道效应分析

为检验假设2,本文对乡村振兴财政政策的渠道效应进行了分析。回归结果见表6所示。不难看出,在至少10%的显著性水平下,乡村振兴财政支出对产业带动、治理规范、减贫增收具有明显的促进作用,但对生态改善和文明教化的提升效果不明显。这说明乡村振兴财政政策的效应发挥主要是通过产业带动、治理规范和减贫增收渠道来实现的,生态改善和文明教化的渠道效应不显著。原因有两个方面:一是乡村振兴财政支出结构不合理。长期以来,大量的财政支农资源被配置到农业产业建设和提高农民生活水平两大领域,农村环境整治、精神文明建设的财政投入明显不足。根据2020年全国财政支农支出的数据,国家用于农业农村生产建设和扶贫开发的投入分别为7040.37亿元和5783.86亿元,与生态改善相关的林业和草原支出为2092.12亿元,与精神文明建设相关的农村综合改革支出为1644.33亿元。财政支农资金大量用于农业农村生产和扶贫开发,这就使得乡村振兴财政政策通过生态改善和文明教化来促进乡村振兴的效果不显著,引起乡村振兴财政政策的效应发挥不完全等问题。二是外部环境致使财政资金使用效率不高。当前,地区间生态利益关系测算难度大、生态经济模式仍未科学构建、生态财政实施基础条件缺乏、使得用于生态财政资金的使用效率较低;我国的文明乡风建设还存在文化阵地建设较弱、有组织的文化活动开展不够、陈规陋习依然存在、缺乏专业人才等问题,这些问题致使文明教化的财政资金使用效率得不到完全发挥。假设2部分得证。

(三)门槛效应分析

为检验假设3,本文用人力资本作为门槛变量来探究乡村振兴财政政策的门槛效应。为此,本文进行了门槛效应检验并发现,人力资本通过了单一门槛且门槛值为11.77②【②限于篇幅,门槛效应检验结果和门槛效应图留存备索。】。

从表7不难看出,当人力资本超过11.77后,乡村振兴财政支出的系数从0.0153上升至0.0242,且通过了1%的显著性水平检验,说明乡村振兴财政政策的效果显著增强。出现这一现象的原因是:财政为乡村振兴提供了资金支持,而“人力资本”是决定乡村振兴财政资金能否发挥作用和发挥多大作用的关键,如果人力资本积累不足,乡村振兴财政资金就得不到有效发挥,农业强、农村美、农民富的长期目标实现起来较慢,进而不能支撑乡村振兴战略的落地实现。当人力资本积累达到一定程度后,知识的外溢效应减少了知识传播成本,乡村振兴财政政策的效应明显增强。假设3得证。

表8反映了各个省份的人力资本情况。从中可以发现,人力资本超过门槛值的省份有北京、天津、上海,接近门槛值的有浙江、广东、江苏,这些省份均已经步入高水平乡村振兴阶段,处于低水平乡村振兴阶段的西藏、青海、四川、云南、贵州、广西等,人力资本均较低,这些省份的人力资本未超过10年,除安徽和江西外,大部分中等水平乡村振兴阶段的省份的人力资本普遍在10~11年。综上分析,在人力资本水平较高的省份,乡村振兴水平也同样较高,而当人力资本水平超过11.77时,乡村振兴财政政策的效应更加显著。

五、研究结论与政策建议

本文基于全国2011—2019年的数据,运用空间计量、中介效应及门槛模型等方法研究了乡村振兴财政政策的效应。研究结果表明:第一,在研究期内,乡村振兴取得了长足的进步,但存在地区之间发展不协调,空间差异较大的问题。第二,乡村振兴财政政策不仅促进了本地乡村振兴,还对相邻地区具有空间外溢效应,其空间外溢比例为22.13%。第三,乡村振兴财政政策的效应主要通过产业带动、治理规范和减贫增收渠道实现,而文明教化和生态改善的渠道效应不显著。第四,乡村振兴财政政策的效应存在非线性特征,当人力资本越过11.77的门槛值后,乡村振兴财政支出的系数从0.0153上升至0.0242,乡村振兴财政政策的效应显著增强。基于研究结论,本文提出如下几点政策建议。

首先,在加大乡村振兴财政支出的同时,还要注重空间协同驱动作用的发挥。实证研究表明,乡村振兴财政政策不仅促进了本地区的乡村振兴,还带动了相邻地区的乡村振兴。因此,地方政府要不断加大乡村振兴财政支出投入,促进本地区的乡村振兴,另外,省级地方政府之间要加强沟通协作,统筹安排部分乡村振兴财政资金用于两省交界地带的边界区县,充分发挥乡村振兴财政支出政策的空间协同驱动作用。

其次,调整乡村振兴财政支出结构,乡村振兴财政支出要更多倾向于生态文明建设和乡风文明建设。实证分析表明,文明教化和生态改善在乡村振兴财政支出与乡村振兴之间未发挥渠道效应。由于大量的乡村振兴财政资金被配置到农村产业建设和提高农民生活水平两大领域,而农村文明教化和生态改善的财政资金明显不足,致使乡村振兴财政政策的效应发挥不完全。因此,须增加文明教化和生态改善的财政资金投入,例如在农村发展的绿色项目,财政予以补贴;财政大力支持生态农村、文化名村建设等。

最后,重视人力资本积累,提高人力资本水平。实证分析发现,在人力资本发展的不同阶段,乡村振兴财政政策的效应存在非线性特征,当人力资本超过11.77这个阈值后,乡村振兴财政政策的效应显著增强。因此,重视人力资本积累是发挥乡村振兴财政政策效应的关键。特别是西藏、青海、四川、云南、贵州、广西6个省份,人力资本水平均未过10,这六个省份的乡村振兴水平也较低。因此,这些省份应该大力发展教育,跨越人力资本阈值,是增强乡村振兴财政政策的效应,实现乡村振兴跨域赶超的重要举措。

参考文献:

[1]李莹.在城乡融合发展中全面推进乡村振兴:核心任务、突出问题与关键举措[J].河南社会科学,2024(6):85~92.

[2]王亚华,苏毅清.乡村振兴——中国农村发展新战略[J].中央社会主义学院学报,2017(6):49~55.

[3]张琦,李顺强.共同富裕目标下中国乡村振兴评价指标体系构建[J].甘肃社会科学,2022(5):25~34.

[4]徐雪,王永瑜.中国乡村振兴水平测度、区域差异分解及动态演进[J].数量经济技术经济研究,2022(5):64~83.

[5]闫坤,鲍曙光.财政支持乡村振兴战略的思考及实施路径[J].财经问题研究,2019(3):90~97.

[6]Hu,F.,Antle,J. M. Agricultural Policy and Productivity: International Evidence[J].Review of Agricultural Economics,1993,15(3):495~505.

[7]刘天琦,宋俊杰.财政支农政策助推乡村振兴的路径、问题与对策[J].经济纵横,2020(6):55~60.

[8]石磊,金兆怀.我国乡村振兴中财政支农效率优化问题研究[J].当代经济研究,2021(5):103~112.

[9]张海鹏,郜亮亮,闫坤.乡村振兴战略思想的理论渊源、主要创新和实现路径[J].中国农村经济,2018(11):2~16.

[10]肖卫东.财政支持乡村振兴:理论阐释与重要作用[J].理论学刊,2020(4):58~66.

[11]张挺,李闽榕,徐艳梅.乡村振兴评价指标体系构建与实证研究[J].管理世界,2018(8):99~105.

[12]韩磊,王术坤,刘长全.中国农村发展进程及地区比较——基于2011—2017年中国农村发展指数的研究[J].中国农村经济,2019(7):2~20.

[13]陈国生,丁翠翠,郭庆然.基于熵值赋权法的新型工业化、新型城镇化与乡村振兴水平关系实证研究[J].湖南社会科学,2018(6):114~124.

[14]毛锦凰.乡村振兴评价指标体系构建方法的改进及其实证研究[J].兰州大学学报(社会科学版),2021(3):47~58.

[15]贾晋,李雪峰,申云.乡村振兴战略的指标体系构建与实证分析[J].财经科学,2018(11):70~82.

[16]吴九兴,黄贤金.中国乡村振兴发展的现状诊断与空间分异格局——地级市尺度的实证[J].经济与管理,2020(6):48~54.

[17]程明,钱力,倪修凤,吴波.深度贫困地区乡村振兴效度评价与影响因素研究——以安徽省金寨县样本数据为例[J].华东经济管理,2020(4):16~26.

[18]高琳.分权的生产率增长效应:人力资本的作用[J].管理世界,2021(3):67~83;6-8.

[19]张崇龙,尹一全,邱森,等.滑雪产业发展对乡村振兴的影响效应研究[J].沈阳体育学院学报,2021(6):8~17.

[20]曾艺,韩峰,刘俊峰.生产性服务业集聚提升城市经济增长质量了吗?[J].数量经济技术经济研究,2019(5):83~100.

[21]LeSage J P, Pace R K. Spatial Econometric Models[M].Handbook of Applied Spatial Analysis. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010: 355~376.

Study on the effect of fiscal Policy for rural Revitalization

LU Guangxi,LIANG Qian,ZHOU Mengdi

(School of Applied Economics, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang, Guizhou 550025, China)

Abstract:Established literature focuses mostly on the policy tools, support methods and characteristics, and problems of rural revitalization fiscal policy, and neglects the assessment of the effects of rural revitalization fiscal policy. This paper examines the effects of rural revitalization fiscal policies based on provincial panel data from 2011—2019, using spatial econometric models and other methods. It is found that, firstly, during the study period, rural revitalization has the problem of uncoordinated development and large spatial differences among regions; Secondly, rural revitalization fiscal policy not only promotes rural revitalization in the region, but also drives rural revitalization in adjacent regions; thirdly, the effect of rural revitalization fiscal policy is mainly realized through the channels of industry-led, governance standardization and income reduction, while the channels of civilization edification and ecological improvement, the effect is not significant; fourth, when human capital is greater than 11.77, the effect of rural revitalization fiscal policy is significantly enhanced. Therefore, it is suggested that while increasing the fiscal expenditure for rural revitalization, it is also necessary to pay attention to the spatial coordination of the fiscal policy for rural revitalization among regions; Adjust the structure of the fiscal expenditure for rural revitalization, and the fiscal expenditure for rural revitalization should be more inclined to the construction of ecological civilization and the construction of countryside civilization; And pay attention to the accumulation of human capital and improve the level of human capital.

Key words:rural revitalization; fiscal policy; spatial spillover; channel effect; threshold effect

责任编辑:萧敏娜