数字经济与民生协调发展:数字政府的调节作用

2024-09-24毛子骏邹啟

摘 要:数字经济突破性创新对民生发展带来错综复杂的影响,给治理体系和治理能力提出了新的要求。数字政府建设是政府对经济演进到数字形态的自我适应,有望成为政府有效应对数字经济发展带来的民生挑战的破局之策。然而,目前从理论和实证层面深入探究数字政府、数字经济和民生三者之间关系的研究尚较为缺乏。本文从理论上梳理数字经济对民生发展的影响机制以及数字政府在保障数字经济促进民生发展中的作用机制。在此基础上,以中国城市为研究对象,利用面板数据固定效应模型和工具变量法进行实证分析。研究结果显示中国数字经济在起步阶段对民生发展的影响以促进作用为主,异质性分析结果显示数字经济对民生发展的促进作用在西部地区最大、东部地区次之、中部地区最小;数字政府在数字经济促进民生发展中起到正向调节作用。研究发现能为新时代数字政府在数字经济与民生协调发展中发挥重要作用提供理论和实践依据。

关键词:数字经济;民生;数字政府;调节效应

文章编号:2095-5960(2024)05-0079-11;中图分类号:F126;文献标识码:A

收稿日期:2023-05-17

基金项目:国家社会科学基金重点项目“政治安全视角下数据要素流动的风险识别与评估研究”(21AZZ013);贵州省哲学社会科学规划项目 “大数据背景下政府信息资源共享中的社会安全风险防控研究”(19GZYB68);中央高校基本科研业务费专研资金资助(2024WKZD002);华中科技大学文科双一流建设项目基金“非传统安全研究中心建设”。

作者简介:毛子骏(1981—),男,湖北武汉人,华中科技大学公共管理学院、非传统安全研究中心教授,研究方向为数字政府、非传统安全;邹 啟(1994—)(通迅作者),男,广西南宁人,清华大学公共管理学院、教育部计算社会科学与国家治理实验室博士后,研究方向为数字治理、非传统安全和公共政策。

一、引言

随着数字经济的快速发展,数字技术已深度渗透到经济、政治、文化、社会、生态文明各领域和全过程,给民生发展带来了新机遇和新挑战。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。[1]与历次工业革命相似,数字技术变革意味着对传统经济范式的突破和社会结构的重塑,给民生发展带来了“双刃剑”作用:一方面,数字经济在创造就业岗位、增加数字劳动者收入、提高居民消费水平、降低居民生活成本、提高民生服务效率和质量等方面呈现出显著的积极作用;[2,3]另一方面,数字经济带来的劳动剥削加重,侵蚀消费者福利和消费公平、技术性失业、社会保障缺失、平台垄断等消极作用日益凸显。[4]

数字经济对民生发展的复杂影响呼唤数字经济治理体系现代化。数字经济的快速发展与数字经济治理体系的相对滞后成为数字时代生产力和生产关系协调不足的主要原因之一,导致数字经济与民生发展之间存在一定程度的张力。数字政府的兴起和发展是政府部门对经济演进到数字形态的自我适应,有望成为政府有效应对数字经济治理挑战的破局之策。数字政府是指利用现代信息技术在技术层面和组织层面提高政府治理效能和公共服务供给水平,旨在实现政府部门整体化、公共服务便民化、社会治理精准化、经济决策科学化。[5,6]2021年以来,国务院先后发布《“十四五”数字经济发展规划》和《关于加强数字政府建设的指导意见》,强调利用数字政府建设加强数字经济治理。面向数字时代背景下民生发展面临的诸多新特征新机遇新挑战,明晰数字政府在数字经济与民生协调发展中的调节作用,是厘清数字时代“政府-市场-社会”三者关系的关键内容,也是数字化生产关系适应数字生产力发展的本质要求。

尽管如此,相关研究较少从理论和实证层面深入探究数字政府、数字经济和民生三者之间的关系,缺乏分析数字经济对民生发展的复杂影响机制和实际影响,忽略数字政府在其中的调节作用。为了弥补相关研究存在的局限性,本文以中国主要城市为研究对象,结合理论和实证分析,深入研究和验证数字经济、数字政府与民生发展之间的关系,试图回答两个关键问题:当前中国数字经济对整体民生发展的影响是正向的还是负向的?数字政府是否能够增强数字经济对民生发展的积极影响,或者减弱其负面影响?本文的边际贡献在于:一是从理论层面和实证层面综合考察了数字经济对民生发展的整体性影响;二是利用城市面板数据验证了数字经济对民生发展具有积极作用;三是阐释数字政府在数字经济与民生协调发展中的调节作用机制,并利用客观数据检验正向调节效应的存在。

二、理论分析与研究假设

(一)数字经济对民生发展的影响机制

历次技术革命的治理经验多次印证,经济形态转型期需要更加注重控制技术变革的负外部性、增强正外部性。深入理解数字经济对人民群众就业、收入、消费、生活等民生关键领域的影响,有助于识别数字经济与民生协调发展的治理需求,保障全民共享数字经济红利、促进社会公平、公正发展。

1.数字经济对就业的影响机制

就业是民生之本,我国数字经济对就业的促进作用主要体现在增加就业岗位、工作方式灵活化、兼职岗位需求旺盛等方面。[7]其主要作用机理在于:一是数字经济催生新业态而创造新的就业岗位,例如大量快递员、外卖员、网络直播;[3]二是数字经济提升劳动时间和空间的灵活性[8],就业门槛降低,外包经济、零工经济、共享经济等的就业模式在新增就业岗位中占据重要地位;三是数字经济促进劳动力市场供需匹配[8],降低工作搜寻难度和成本。

同时,从马克思劳动过程理论来看,数字技术变革驱使企业利用智能化机器或算法取代劳动力,造成劳动力相对过剩和劳动剥削加重[9],给就业带来风险挑战。数字平台企业利用数字技术对劳动过程进行更加全面精准的监控,使得平台企业能够采取半强制、半激励的措施来延长劳动者的劳动时间和提高劳动强度。最后,数字经济带来的劳动力市场灵活性使得大量平台劳动者与平台企业的雇佣合同关系较弱,导致劳动者的劳动权利难以保障,产生诸如过度劳动、社会保障不足、就业不稳定等问题。

2.数字经济对劳动者收入的影响机制

数字经济是全球经济下行背景下经济增长的关键动力,为劳动者收入提供新的增量。[2]数字经济新业态凭借其聚集效应和规模效应,提高了多个行业劳动者的收入,尤其是数字平台劳动者收入水平普遍高于全社会劳动者平均收入水平。[7]此外,数字经济的共建共享特征使其具有普惠效应[10],有助于缩小不同区域、行业和人群的发展差距,社会弱势群体也能平等地获得数字价值,有助于提高各个群体的收入水平。

然而,数字企业凭借数字资本、算法和数据要素的集中性在市场中极易形成垄断地位[11],致使劳动者在生产活动中处于不利地位,长远来看可能会导致数字企业收益向资本方集中,劳动者的劳动收益降低。同时,数字经济带来的收入增量更多地集中于少数数字劳动者,缺乏数字技能的劳动者的收入面临增长乏力甚至降低的风险,如果不加以调控规制,劳动者收入差距可能会进一步扩大。

3.数字经济对公众消费水平的影响机制

数字经济创造高附加值的新消费产品和服务,数字化产销链有助于降低生产运输成本和交易成本,为公众带来诸多消费红利[12],具体体现在:(1)去中间化。数字经济促进产品、服务和报酬的交换过程显著去中间化,生产者和消费者的各种商品流通中间环节被省去。[13](2)提高消费者地位。数字消费促进消费者从消费产品的被动接受者向市场服务的决策者转变。[14](3)共享化。随着线上共享经济成为数字经济的主要形态之一[15],闲置资源所有者可以通过让渡使用权给其他消费者并从中获取额外经济利益,同时降低双方使用成本。

然而,数字平台的垄断也会给人民群众的消费带来负面影响,数字平台企业往往通过大规模补贴获得垄断地位后,采取“算法歧视”“二选一”“大数据杀熟”等数字化隐蔽手段获取超额利润,如果不加以规制将会损害消费者福利。[16]此外,电子商务、手机游戏、数字传媒等消费新形式广泛使用推荐算法来诱导和刺激消费者需求,网络消费借贷加剧诱导消费者超前消费,娱乐主义和消费主义进一步透支消费者尤其是年轻消费者的消费能力。

4.数字经济对公众生活水平的影响机制

数字化产品和服务不断向新领域延伸,广泛渗透到人民群众生活各个方面[17],显著提高人民群众生活的质量和便捷性。具体来说,数字平台与衣、食、住、行、健康等与人民群众生活密切相关的产业相结合,形成诸如网络购物平台、网络餐饮外卖平台、网约车平台、网上房屋租赁平台、互联网医疗等数字生活新业态,能够更为精准高效地识别和满足人民群众生活需求,提供高质量生活产品和服务,显著提高人民群众生活水平和便捷性。

数字经济对人民群众生活也会带来负面影响。数字经济的发展往往伴随着信息过载、信息茧房和数字鸿沟。信息过载主要体现在公众往往难以比较和分析数字平台上的海量信息,加剧公众在选择合适的产品服务、获取真实信息过程中的困难和负担。信息茧房体现在电子商务、社交媒体、短视频等平台利用推荐算法来过滤信息,公众难以享受全面的信息供给和数字化生活服务。数字鸿沟体现在老年人、儿童、文化程度较低人群、残障人士等特殊群体缺乏足够的数字素养和技能来利用智能设备获取数字化生活服务。

综上所述,可见数字经济发展水平对民生发展水平具有显著影响。进一步而言,考虑到我国尚处于数字经济发展起步阶段的实际情况,以及数字经济发展早期对民生发展的影响主要表现为积极作用的大量事实和已有研究观察,本文认为中国数字经济发展水平对民生发展水平的影响可能以正向为主,并提出如下假设。

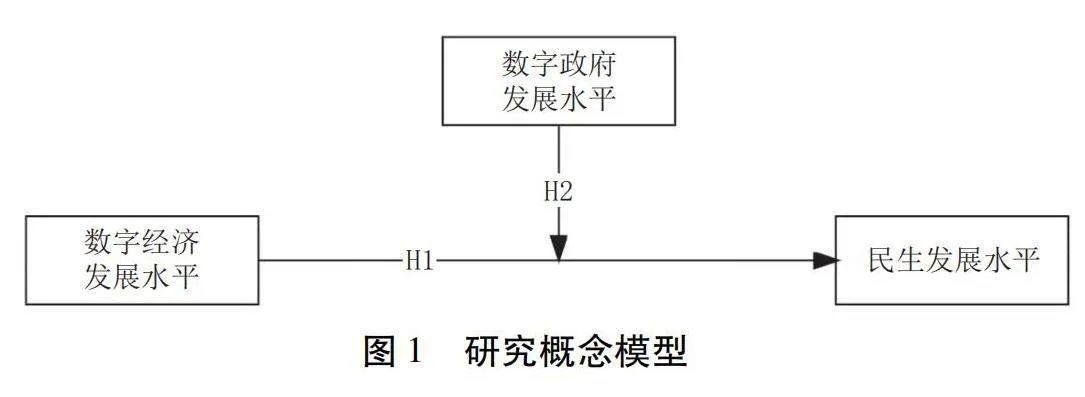

假设H1:数字经济对民生发展有正向影响。

(二)数字政府在保障数字经济促进社会民生发展中的作用机制

弥合公共部门和私有部门之间的数字鸿沟,促进政府利用数字化手段有效治理数字经济发展带来的民生风险,是现代化数字经济治理体系建设的内在需求。本研究基于政府的基本经济职能,从监管、调控、分配、数字鸿沟治理、公共服务供给等方面系统性梳理数字政府在数字经济和民生协调发展中的作用机制,旨在整体把握数字经济时代政府、市场和公众之间的治理关系。

1.数字政府赋能数字经济监管体系,防范数字资本无限扩张

针对数字经济带来的监管挑战,数字政府建设有助于政府利用数字技术更有效地规范数字经济发展,消弭数字经济负外部性,提高数字经济发展的公平性:一是利用数字平台融合市场监督管理、税务、人社、银行等部门数据,对数字经济平台垄断、侵害消费者权益、劳动剥削等违法行为进行全过程动态监测;[12]二是“用算法监管”,利用人工智能算法等技术识别数字企业算法和数据的过度或非法使用行为,实现监管过程和监管决策的智能化、专业化;三是创新数字经济新业态监管模式,构建沙盒监管、信用监管等数字经济监管新模式,提高数字经济监管的效率和敏捷性。

2.数字政府赋能数字经济调控分配体系,保障全民共享数字经济红利

数字政府建设有利于经济调控部门及时全面探知数字经济实时运行状况,提高数字经济调控和分配政策的精准性和有效性[18],有助于进一步保障分配体系的公平性和精准性,缩小资本与劳动在数字经济领域的分配和收益差距。例如,税务部门和税收手段的数字化转型赋能跨区域、跨部门、跨层级的高效率税收治理网络[19],有效识别平台企业、数字传媒企业、直播网红等数字经济市场主体隐蔽避税行为。数字技术赋能财政系统有利于政府准确把握数字经济运行态势[20],科学精准开展转移支付和产业投资,兼顾数字产业高质量发展和保障“数字脆弱”群体的基本生活。

此外,政府作为连接经济、社会的重要节点,内部累积了大量基础数据、流程数据和结果数据[21],数字政府可以充分发挥海量数据优势,提高数字经济调控和分配能力。数字政府建设有利于政府代表公众行使公共数据的产权、使用权和收益权,打破分散个体在按数据要素分配中的弱势地位,保障全民共享数字经济红利,普遍提升民生发展水平。

3.数字政府有助于弥合数字鸿沟,实现数字经济包容性普惠性发展

不同部门、区域和群体之间存在一定程度的“数字鸿沟”,阻碍数字经济均衡发展。数字政府建设有助于弥合多层次数字鸿沟,促进数字经济包容性、普惠性发展。在治理层面,数字政府有助于打破政府部门之间、政府和企业之间的数字壁垒[22,23],实现公共数据向社会开放,数字企业非涉密运营数据向政府经济管理部门有序共享,形成良好的数据治理公私合作机制。在区域层面,数字政府通过加大各地数字基础设施建设,支撑数字农业、数字乡村、数字教育等发展,产生带动效应,降低不同区域间的数字鸿沟。在个体层面,数字政府建设有望通过信息基础设施普及、数字技能培训、在线教育资源供给等途径促进数字服务的均等化。[24,25]

4.数字政府提高公共服务供给水平,增进人民群众获得感

数字政府赋能公共服务供给的路径主要有三个方面:一是数字政府建设有利于政府实现数字化技术与公共服务供给的有效结合,通过全方位上线百姓生活服务,不断增加“一网通办”和“一站式”服务的事项,提高公共服务供给的效率、精准性和便捷性;二是数字政府建设有利于帮扶数字弱势群体,让他们能够便捷地、无障碍地享受数字化公共服务,促进公共服务普惠化;三是数字政府建设有利于政府将优质公共服务资源向相对落后地区延伸[26,27],持续提升民生重点领域数字化水平,提高公共服务供给可及性、均等性和可负担性,增进人民群众获得感。

综合上述分析,本文认为数字政府发展水平在数字经济发展水平促进民生发展中具有增强作用,提出如下假设。

假设H2:数字政府对数字经济促进民生发展水平具有正向调节作用。

上述假设代表了数字政府发展水平是否能够调节数字经济发展水平对民生发展水平的正向影响,即调节效应。综上所述,本文的研究概念模型见图1所示。

三、研究设计与方法

(一)数据来源与样本选择

1.民生发展水平

民生发展水平以民生发展指数衡量,来源于北京师范大学发布的《中国民生发展指数报告》,数据年份为2017—2021年。该报告除了2019年公布296个地级以上城市数据外,其他年份均只公布百强城市数据。

2.数字经济发展水平

当前学界和业界关于数字经济发展水平的评估处于起步阶段,极少有权威机构能够全面评估和发布我国各地级以上城市数字经济发展水平,尤其是缺乏多年评估结果。鉴于此,本文参考国内外相关研究[28-30],以构成数字经济核心内容的数字产业为主,采用电信业务产出情况、数字经济相关从业人员情况、互联网宽带使用情况、移动电话使用情况和数字普惠金融五个指标来构建数字经济发展综合指数指标体系,并利用熵值法来赋权。上述指标对应的统计指标分别为电信业务收入、计算机服务和软件业从业人员数、互联网宽带用户数和移动电话用户数相关数据主要来源于《中国城市统计年鉴》,部分缺失数据来源于省级统计年鉴或各市国民经济和社会发展统计公报;数字普惠金融指数相关数据来源于北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团共同发布的《北京大学数字普惠金融指数》。上述数据年份涵盖2017—2021年。

3.数字政府发展水平

数字政府发展水平以数字治理指数衡量,当前关于数字治理发展指数较为全面、权威、年份跨度较长的评估结果来源于工信部直属事业单位——中国信息通信研究院和新华三集团联合发布的《中国城市数字经济指数蓝皮书》及其衍生的白皮书、指数报告等,涵盖中国主要城市,统计年份为2017—2021年。

4.样本选择

本文以《中国民生发展指数报告》和《中国城市数字经济指数蓝皮书》同时涵盖的城市为基础,在剔除数字经济规模或民生发展指数有缺失值的城市后,最终本文研究城市观测数量总计450个,涉及209个主要地级以上城市,形成2017—2021年非平衡面板数据。

(二)变量测量

1.被解释变量

民生发展指数为本文被解释变量。民生发展指数采用《中国民生发展指数报告》评估结果,该报告采用综合评价指数法对民生发展水平进行评价,把民生发展指数分为民生基础、收入消费、居住出行、文化教育、安全健康等五个二级指标,下设三级指标共25个,指标权重综合采取线性加权模型和德尔菲法进行计算[31]。

2.解释变量

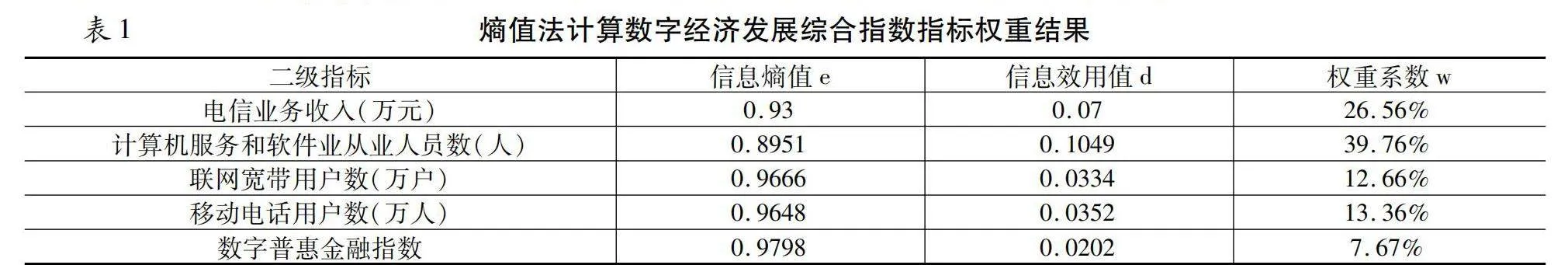

数字经济发展综合指数为本文解释变量。数字经济发展综合指数采用熵值法对前文所述数字经济综合指数五个二级指标——电信业务收入、计算机服务和软件业从业人员数、互联网宽带用户数、移动电话用户数和数字普惠金融指数来进行客观赋权和计算。各个二级指标的权重如表1所示。

3.调节变量

数字治理指数为反映数字政府发展水平的调节变量。数字治理指数使用《中国城市数字经济指数蓝皮书》评估结果,指标体系涵盖党建、市政、公共安全、应急、突发公共事件应对、数字技术辅助决策、生态、城管、信用、经济、法治等数字政府主要领域[32, 33],利用德尔菲法对数字治理指数进行综合评价,综合评价数据主要来源于市级相关客观数据。

4.控制变量

为了控制混杂因素对定量分析模型的影响,本文采用可能对数字经济、数字政府和民生产生较大影响的人口规模、经济发展水平、产业结构、财政负担、科学技术投入、教育投入、人力资本、创新能力等关键变量作为控制变量。其中人口规模用常住人口数(万人)来衡量,经济发展水平用人均GDP(元)来衡量,产业结构用第二、三产业增加值之和占GDP的比例(%)来衡量,财政负担用政府一般公共预算支出与政府一般公共预算收入之比来衡量,科学技术投入用人均科学技术支出(元)来衡量,教育投入用人均教育支出(元)来衡量,人力资本用每万人本专科学生数(人)来衡量,创新能力用每万人专利授权数(个)来衡量。数据主要来源于《中国城市统计年鉴》,部分缺失数据来源于省级统计年鉴或各市国民经济和社会发展统计公报。

(三)数据分析方法

本文利用对数据库进行极个别缺失值线性插补、熵值法计算、基准回归分析(Pooled OLS和面板数据固定效应模型)、工具变量法(多阶段最小二乘法,2SLS)、异质性分析和稳健性检验等定量分析。在此基础上,本文采用多阶段面板数据固定效应模型对调节效应模型进行估计,利用分步回归检验调节效应,分析过程遵循以下步骤:第一步,在面板数据固定效应模型中加入被解释变量数字经济发展综合指数、所有控制变量和固定效应,检验主效应;第二步,在第一步模型的基础上,增加调节变量数字治理指数;第三步,在第二步模型的基础上,增加数字经济发展综合指数和数字治理指数交互项,检验调节效应。

四、实证分析与结果

(一)基准回归结果

在对数据进行实证检验之前,本文对所有变量都取对数并进行标准化处理。本文使用Pooled OLS和面板数据固定效应模型进行基准回归分析,检验数字经济发展综合指数对民生发展的直接效应,基准回归结果如表2所示。Pooled OLS和面板数据固定效应模型均验证了数字经济发展综合指数对民生发展水平具有显著性正向(β>0,P<0.05),假设H1得到验证。共线性诊断结果显示所有变量的VIF均小于5,说明模型中不存在共线性。

(二)内生性处理

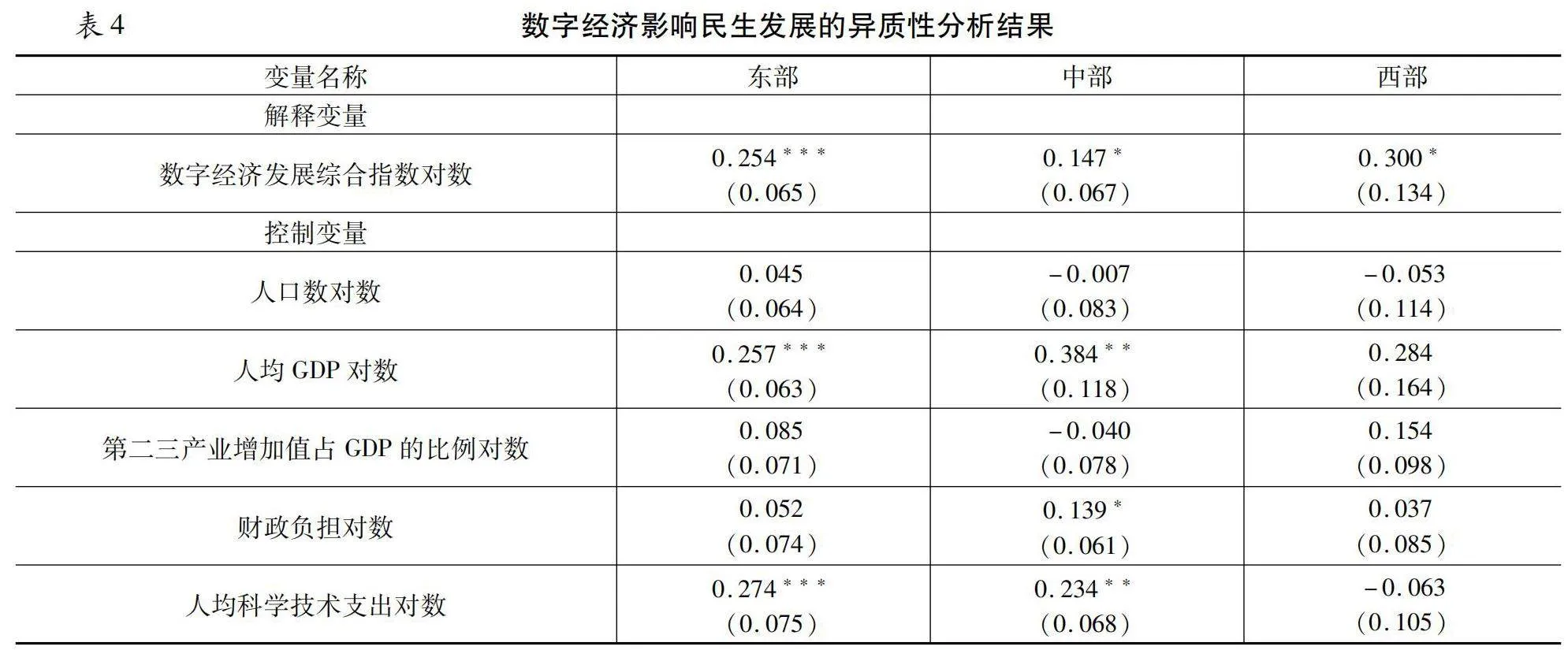

为了解决回归模型中可能存在的互为因果、遗漏变量等内生性问题,本文采用工具变量法来消除内生性问题。具体地,本文参考相关研究[28,34],一方面,采用样本城市在1984年的每百人有用电话机数量与上一年互联网宽带用户数的交互项作为工具变量;另一方面,采用人均邮政业务收入作为工具变量。选取这些变量的内在逻辑是数字经济发展依赖于信息通信技术的进步,而我国信息通信技术的大规模应用源于电话机的普及,信息通信技术的发展亦是从邮政业务不断拓展来的,而1984年的电话普及率和每年的邮政业务对民生发展的直接影响很小,因此两者满足工具变量的外生性要求。本文采用两阶段最小二乘法(2SLS)来进行工具变量检验,检验结果如表3所示。工具变量法结果表明,在对内生性进行控制后,数字经济对民生发展仍然具有显著的积极效应,再次验证假设H1。两个模型的LM 统计量对应的P值均小于0.01,拒绝“工具变量识别不足”的原假设,说明本文所选取的工具变量均通过工具变量识别检验。

(三)异质性分析

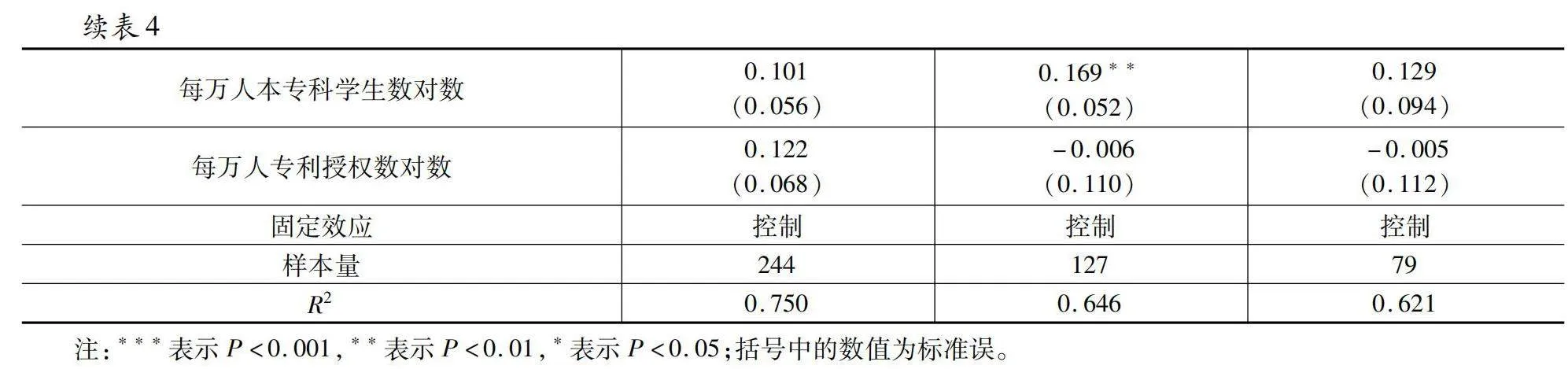

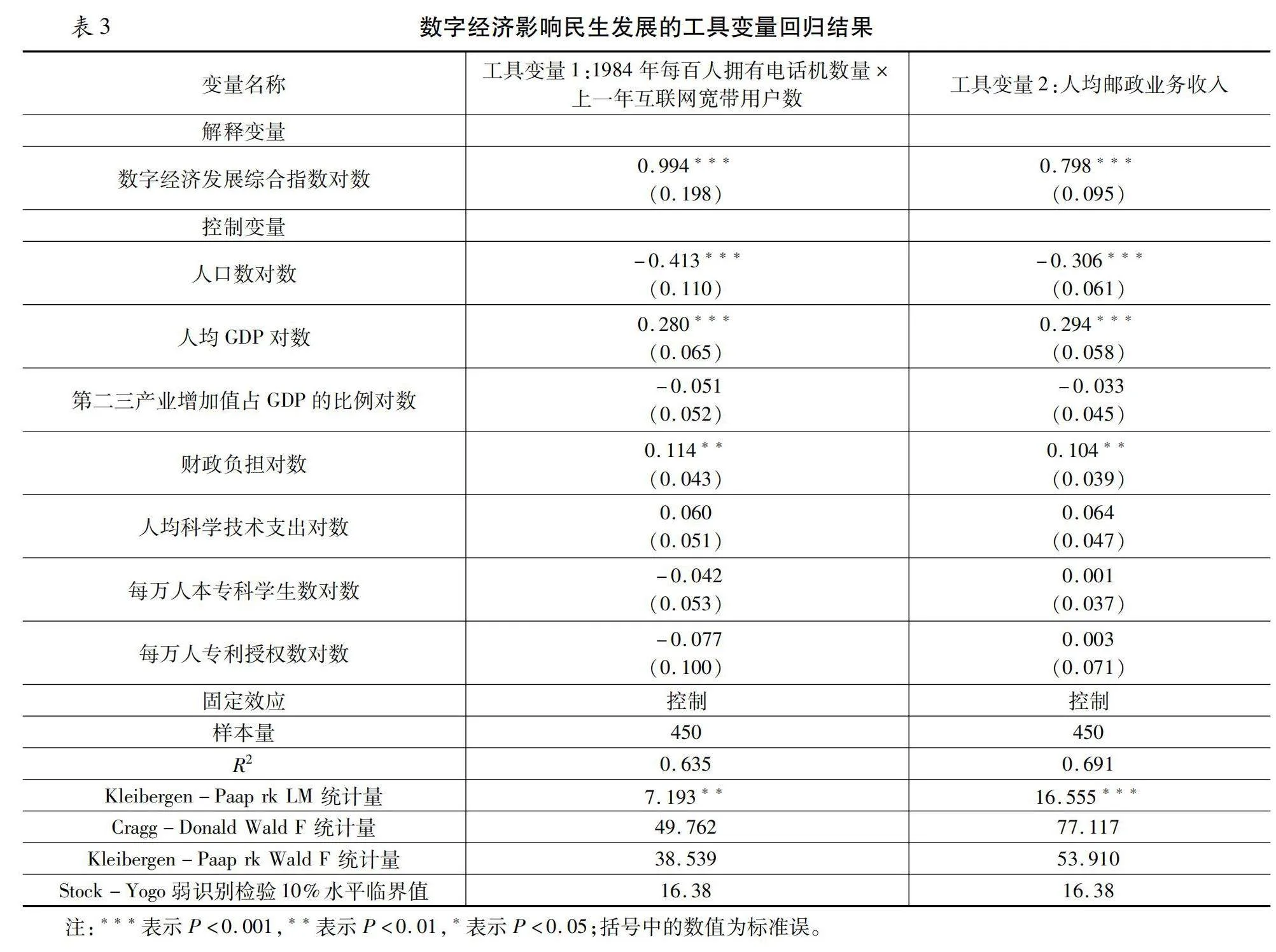

为了检验数字经济对民生发展的影响在我国不同区域的城市是否存在差异。本文根据国家统计局的区域划分标准,把所有样本城市分为东部、中部和西部三个区域,并对直接效应进行区域异质性分析。结果如表4所示,数字经济对民生发展的影响在东部、中部和西部均存在显著积极影响(P<0.05)。从异质性来看,数字经济对民生发展的积极影响存在区域异质性:在西部地区最大(β=0.300,P<0.05)、东部地区次之(β=0.254,P<0.001)、中部地区最小(β=0.147,P<0.05)。

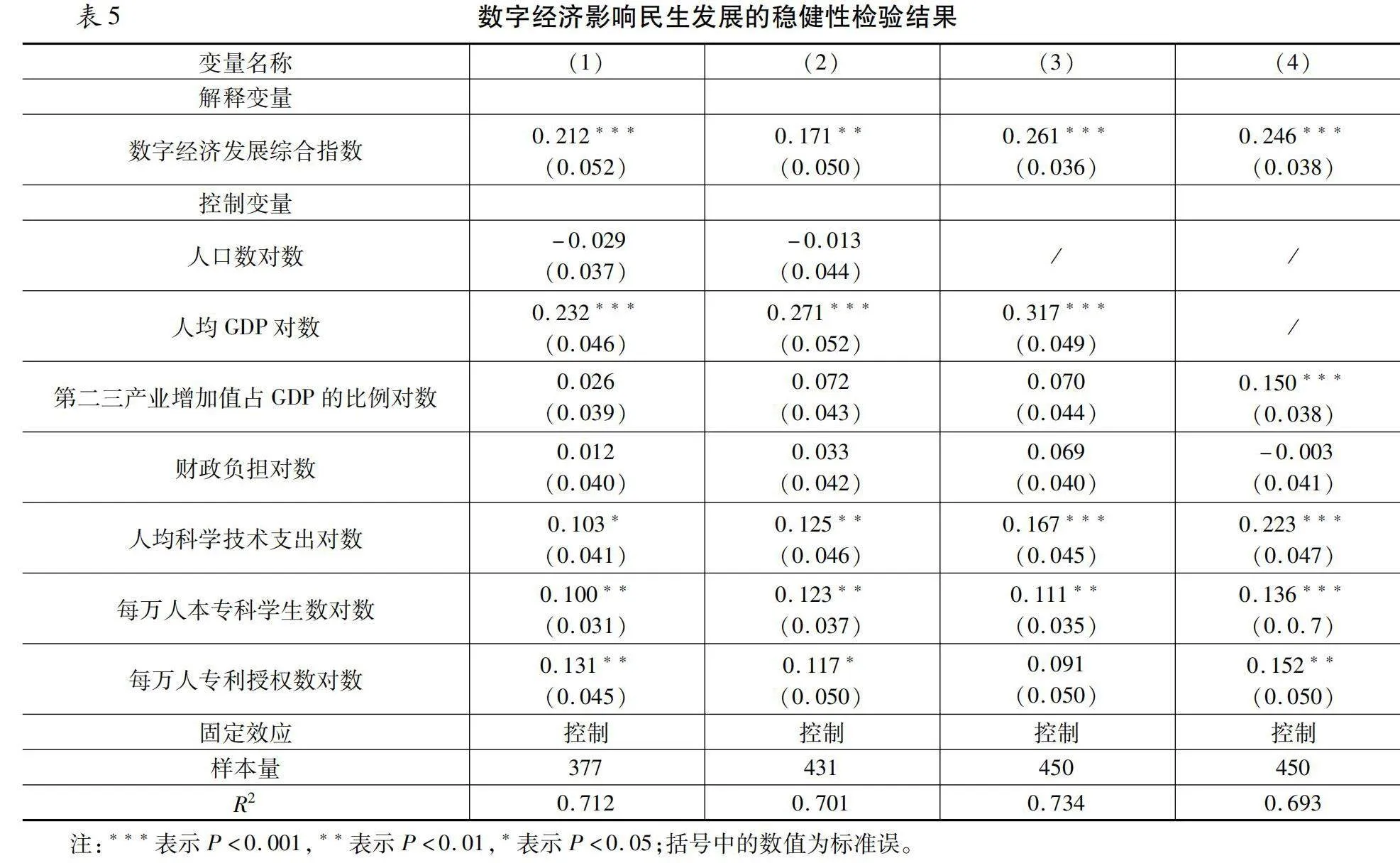

(四)稳健性检验

为了进一步验证直接效应的稳健性,本文采用以下方法来进行稳健性检验:(1)缩尾处理:对解释变量和被解释变量进行5%缩尾处理;(2)更换样本量:删除直辖市和副省级市样本;(3)改变控制变量个数:单独删除人口数,以及同时删除人口数和人均GDP。稳健性检验结果如表5所示。缩尾处理结果如模型(1)所示,更换样本量结果如模型(2)所示,改变控制变量个数结果如模型(3)和(4)所示。上述4个稳健性检验模型均验证了数字经济对民生发展存在显著性积极影响(β>0,P<0.001),进一步验证了假设H1,说明基准回归和工具变量法结果的稳健性较高。

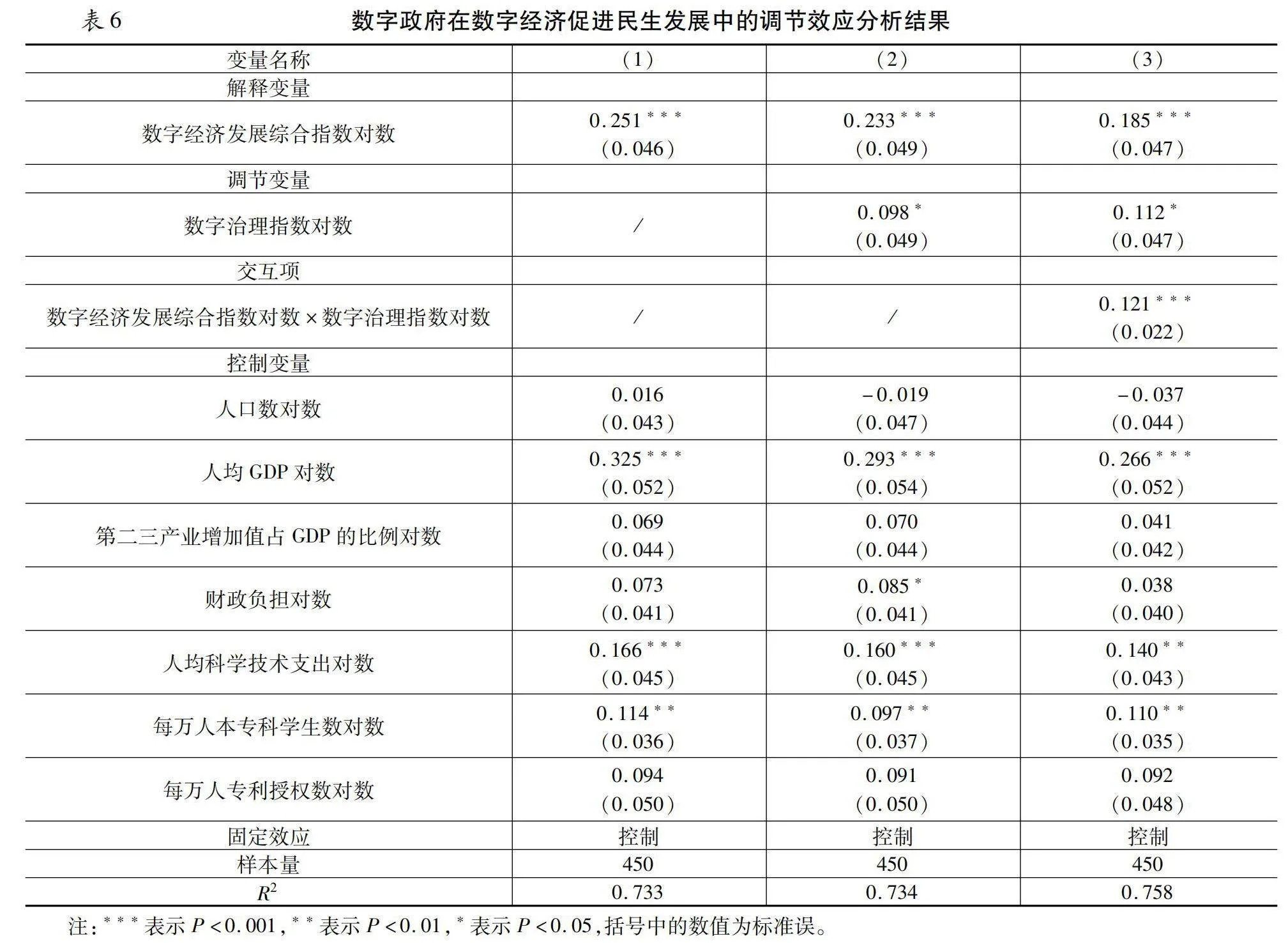

(五)调节效应检验

本文采用面板数据固定效应模型来检验和估计数字治理指数在数字经济促进民生发展中的调节效应,模型分析结果如表6所示。本文采用三步法来估计调节效应,模型(1)是加入数字经济发展综合指数、控制变量和固定效应的直接效应模型,模型(2)在此基础上新增了数字治理指数,模型(3)再增加了数字经济发展综合指数和数字治理指数的交互项。所有模型结果均表明数字经济对民生发展具有正向影响(β>0,P<0.001),接受假设H1。模型(2)和(3)分析结果表明数字治理指数对民生发展水平具有正向影响(β>0,P<0.05)。模型(3)分析结果显示主效应和交互效应系数均为正数且有显著性,表明数字治理指数对数字经济促进民生发展水平具有正向调节作用(交互项β=0.121,且P<0.001),接受假设H2。简而言之,对于数字政府发展水平较高的城市,数字经济对民生发展水平的促进作用更明显。

五、结语

(一)结论与讨论

针对数字经济、民生和数字政府之间的关系尚未从理论和实证两个层面系统性分析验证的问题,本文综合运用理论分析和实证分析来梳理和验证数字经济对民生发展的影响机制,以及数字政府在其中的调节作用机制,得到以下研究结论:1.中国城市数字经济对民生发展具有促进作用。2.异质性分析结果显示数字经济对民生发展的促进作用在西部地区最大、东部地区次之、中部地区最小。3.中国城市数字政府发展水平在数字经济发展水平促进民生发展水平中起到正向调节作用,即城市数字政府发展水平越高,数字经济发展水平对民生发展水平的促进作用越强。

数字经济促进民生发展的主要原因是2017年以来中国数字经济的起步及爆发,数字经济对传统经济特别是实体经济的影响主要表现为技术溢出效应,这有助于传统经济进行数字化转型升级,同时,二者相互竞争,提升社会总福利,促进民生发展水平的提高。具体来说,数字产业化和产业数字化带来的新业态制造了新的就业机会,数字产业劳动者的收入得以大幅提升,消费者需求在数字化消费中得以更大程度地满足,数字生活显著提升人民群众的生活水平和生活方式、改善生活环境,最终综合体现为民生发展水平的提高。

数字经济对民生发展的促进作用存在区域异质性,在西部地区最大、东部地区次之、中部地区最小。因为西部地区数字经济和民生发展水平相对较低,具有较大的发展空间和潜力,随着数字经济在西部地区的渗透,对民生发展的促进作用显示出较强的技术溢出效应;数字经济发展主要集中于东部地区,数字技术成熟度和应用范围较高,对民生发展的促进作用较强;中部地区经济社会发展水平较西部高,而数字经济发展水平明显低于东部地区,数字经济促进民生发展的潜力和动力相对较弱,因此数字经济对民生发展的促进作用弱于西部和东部地区。

本文首次验证了数字政府在数字经济与民生协调发展中的正向调节作用,说明2017年以来,我国数字政府建设进程迅速,技术成熟度不断提升,从提高政府内部运行效率拓展到经济调控、社会治理、城市管理、民生服务等方方面面[35],并逐渐赋能数字经济治理体系。当前,数字经济快速发展带来的新产业新业态新模式不断爆发,不断给数字经济治理体系带来新挑战,我国数字政府建设需要回应数字经济治理需求,在顶层设计和项目实施阶段提高数字经济治理自动化、智能化水平,促进数字经济与民生协调发展。

(二)政策启示

本文证明,数字政府能够保障数字经济更好地促进民生发展。可以预见的是,中国数字经济将持续快速发展,数字政府应该在数字经济与民生协调发展中发挥更为积极的作用,主要措施包括:1.以促进民生发展为导向,利用数字政府建设赋能数字经济治理转型,构建信息公开与信息共享机制,促进数字经济治理有关信息在政府、市场主体和公众之间有效流动,将智库、企业和公众等多元主体纳入数字经济治理共同体,促进数字经济红利全民共建共享共治。2.利用数字政府建设进一步加强监管技术与手段的探索与应用,实现“平台对平台”“生态对生态”“算法监管”等智能化数字经济监管手段,融合市场监督管理、税务、人社、银行等部门数据,强化数字化监管手段和能力。3.坚持马克思主义立场发展中国特色数字经济,用数字政府建设赋能数字经济调控和分配体系,经济调控部门加强利用数字技术探知数字经济实时运行状况,提高数字经济调控和分配政策及工具的精准性、有效性。4.利用数字政府建设弥合数字鸿沟,通过数据开放共享、数字基础设施建设普及、数字技能培训、公众数字素养提升等途径来弥合区域、行业、公众等多层次数字鸿沟,促进数字经济普惠性发展。

(三)研究不足与展望

本文存在以下两个方面的局限性,需要进一步拓展研究:1.由于我国数字经济和数字政府评估尚在起步中,数字经济规模和数字政府评估结果相关公开数据较为稀缺,已公布数据仅能支持部分年份和部分城市研究,导致本研究对数字经济发展对民生发展的长期复杂影响研究不足,需要在更长的时间跨度、更大的区域范围进行观察和实证研究。2.数字政府在加强数字经济对民生发展促进作用中的体制机制需要基于马克思主义政治经济学理论进一步加强理论研究和案例分析。

参考文献:

[1]国务院.“十四五”数字经济发展规划[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm.2022-04-29.

[2]向云,陆倩,李芷萱.数字经济发展赋能共同富裕:影响效应与作用机制[J].证券市场导报,2022(5):1~12.

[3]黄海清,魏航.数字经济如何稳就业——机制与经验分析[J].贵州财经大学学报,2022(1):13~24.

[4]杨青峰,任锦鸾.发展负责任的数字经济[J].中国科学院院刊,2021(7):823~834.

[5]2020中国数字政府建设白皮书[R].赛迪顾问股份有限公司,2020.

[6]黄璜.中国“数字政府”的政策演变——兼论“数字政府”与“电子政务”的关系[J].电子政务,2020(3):47~55.

[7]中国数字经济就业发展研究报告:新形态、新模式、新趋势[R].中国信息通信研究所政策与经济研究所,2020.

[8]丁晓钦,柴巧燕.数字资本主义的兴起及其引发的社会变革——兼论社会主义中国如何发展数字经济[J].毛泽东邓小平理论研究,2020(6):40~45.

[9]王伟进,王天玉,冯文猛.数字经济时代平台用工的劳动保护和劳动关系治理[J].行政管理改革,2022(2):52~60.

[10]张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019(8):71~86.

[11]胡莹.论数字经济时代资本主义劳动过程中的劳资关系[J].马克思主义研究,2020(6):136~145.

[12]江小涓.以数字政府建设支撑高水平数字中国建设[J].中国行政管理,2020(11):8~9.

[13]付宇涵,崔佳星,李立伟,等.数字经济时代中国供需体系变革的趋势[J].科技导报,2021(4):53~64.

[14]李浩,黄繁华.数字经济能否促进服务消费?[J].现代经济探讨,2022(3):14~25.

[15]Cheng X, Mou J, Yan X. Sharing Economy Enabled Digital Platforms for Development[J]. Information Technology for Development, 2021(4):635~644.

[16]龚雅娴.数字经济下的消费行为:述评与展望[J].消费经济, 2021(2):89~96.

[17]Song M, Zheng C, Wang J. The Role of Digital Economy in China's Sustainable Development in a Post-Pandemic Environment[J]. Journal of Enterprise Information Management, 2021,35(1):58~77.

[18]赵建华,杜传华.数字经济推动政府治理变革的机制、困境与出路分析[J].理论探讨,2022(2):154~158.

[19]邵凌云,张紫璇.数字经济对税收治理的挑战与应对[J].税务研究,2020(9):63~67.

[20]李贞,张瑞婷.数字经济与财政治理的协同发展[J].地方财政研究,2021(4):8~13.

[21]徐梦周,吕铁.赋能数字经济发展的数字政府建设:内在逻辑与创新路径[J].学习与探索,2020(3):78~85.

[22]Lindstedt C, Naurin D. Transparency Is Not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption[J]. International Political Science Review, 2010,31(3):301~322.

[23]赵云辉,张哲,冯泰文,等.大数据发展、制度环境与政府治理效率[J].管理世界,2019(11):119~132.

[24]衡容,贾开.数字经济推动政府治理变革:外在挑战、内在原因与制度创新[J].电子政务,2020(6):55~62.

[25]黄浩.数字经济带来的就业挑战与应对措施[J].人民论坛,2021(1):16~18.

[26]刘诚.数字经济与共同富裕:基于收入分配的理论分析[J].财经问题研究,2022(4):25~35.

[27]杨文溥.数字经济促进高质量发展:生产效率提升与消费扩容[J].上海财经大学学报,2022(1):48~60.

[28]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10):65~76.

[29]柏培文,张云.数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J].经济研究,2021(5):91~108.

[30]Zhang W, Liu X, Wang D, et al. Digital Economy and Carbon Emission Performance: Evidence at China's City Level[J]. Energy Policy, 2022,165:112927.

[31]北京师范大学中国民生发展研究课题组.2020年中国民生发展指数报告[R].北京师范大学,2020.

[32]中国城市数字经济指数蓝皮书(2021)[R].新华三集团数字经济研究院,中国信息通信研究院云计算与大数据研究所,2021.

[33]城市数字化发展指数2022-城市篇[R].新华三集团数字中国研究院,2022.

[34]田鸽,张勋.数字经济、非农就业与社会分工[J].管理世界,2022(5):72~84.

[35]Zou Q, Mao Z, Yan R, et al. Vision and Reality of E-Government for Governance Improvement: Evidence from Global Cross-Country Panel Data[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023,194(1):1~17.

Coordinated Development of Digital Economy and People’s Livelihood: the Moderating Effect of Digital Government

MAO Zijun1,2,ZOU Qi2,3

(1.College of Public Administration, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei 430074, China; 2.Non-traditional Security Institute, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei 430074, China; 3.School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract:Breakthrough innovations in the digital economy have had a complex impact on the development of people’s livelihood, and put forward new requirements for the governance system and governance capabilities. The construction of digital government is the self-adaptation of the government to the evolution of the economy to the digital form, and it is expected to become a breakthrough strategy for the government to effectively deal with the challenges of people’s livelihood brought about by the digital economy development. However, related studies lack a systematic determination of the relationship between digital government, digital economy and people’s livelihood from the theoretical and empirical levels. Therefore, this paper theoretically sorts out the influence mechanism of the digital economy on people’s livelihood development, and the role of digital government in ensuring that the digital economy promotes the development of people’s livelihood. Furthermore, this paper takes cities in China as the research object, and uses the panel data fixed effects model and instrumental variable method to conduct an empirical analysis of the moderating effect. The results show that China’s digital economy plays an active role in people’s livelihood at the initial stage. The heterogeneity analysis results show that the promotion effect of digital economy on people’s livelihood development is the largest in the western region, followed by the eastern region, and the smallest in the central region. And digital government can enhance this effect. The research findings can provide theoretical and practical basis for digital government to play an important role in the coordinated development of digital economy and people’s livelihood in the new era.

Key words:digital economy; people’s livelihood; digital government; moderating effect

责任编辑:萧敏娜