数字乡村发展能缩减农户收入不平等吗

2024-09-24李欣泽高源刘凡李静怡

摘 要:数字乡村建设是突破农村内部发展不平衡瓶颈,实现农民农村共同富裕的重要推动力。不同于以往文献主要关注数字乡村对收入水平和城乡收入不平等的影响,本文构建相对剥夺指数,从农村内部收入不平等角度拓展了数字乡村与家庭收入的相关研究。研究发现数字乡村发展具有明显的益贫性特征,能够缓解农户收入不平等,这一结果在经过稳健性检验以及克服内生性之后依然稳健成立。对相关机制的分析表明,数字乡村发展主要通过增加创业机会和扩大非农就业来缩小农村内部收入差距。此外,异质性研究发现数字乡村发展对中西部县域、山地丘陵县以及国家级贫困县农户收入不平等的缓解效果更强,这意味着未来应该更好地推进数字乡村发展。

关键词:数字乡村;农户收入不平等;益贫性;共同富裕

文章编号:2095-5960(2024)05-0090-10;中图分类号:F318;文献标识码:A

收稿日期:2024-03-26

基金项目:国家社会科学基金青年项目“经济高质量发展的区域型产业政策转型研究”(19CJL037);山东省自然科学基金青年项目“空间资源配置视角下开发区政策推动山东省经济高质量发展研究”(ZR2022QG001);广东省基础与应用基础研究基金资助项目“空间资源配置视角下开发区政策推动经济高质量发展研究:来自粤深区域的证据”(2023A151510280)。

作者简介:李欣泽(1989—),女,山东临沂人,山东大学经济研究院副教授、硕士生导师,研究方向为发展经济学与环境经济学;高 源(2002—),男,吉林白山人,山东大学经济研究院硕士研究生,研究方向为发展经济学与劳动经济学;刘 凡(1998—)(通讯作者),男,湖北仙桃人,悉尼大学硕士研究生、北京大学新结构经济学研究院科研助理,研究方向为产业经济学与结构变迁;李静怡(1998—),女,广东韶关人,中南大学公共管理学院博士研究生,研究方向为基层社会治理与数字治理。

一、引言

加快推动数字乡村战略,是促进共同富裕,实现中国式现代化的本质要求。2022 年 1 月,十部门出台《数字乡村发展行动计划(2022—2025 年)》,对“十四五”时期的数字乡村发展作出部署安排,指引各地区、各部门加快推进数字乡村工作。与此同时,党的二十大报告强调:“共同富裕是全体人民共同富裕,促进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”。中国农村内部不同群体差距明显,农村内部收入差距尚未呈现缩小的趋势。①【①根据国家统计局公布的数据显示,中国农村居民高收入组与低收入组的人均可支配收入比值从2013年的7.4∶1上升至2022年的9.2∶1,差额从2013年的18446元提升到2022年的41050元。】现阶段,全球已经进入数字化时代,数字化正在影响我们的生产和生活方式。[1]在此背景下,研究数字乡村发展对农村居民收入分配的影响恰逢其时。

针对上述问题,现有文献围绕数字技术与农村居民收入展开了多方面研究。首先,数字乡村建设会拓宽农民增收渠道[2],将利益分配的环节更多地留在乡村,缓解了城乡间居民收入不平等的状况[3]。其次,数字金融和电子商务的发展分别由于普惠性和外溢性特征,并不会扩大农村收入差距。[4,5]最后,电子商务和信息化的建设均对高收入农户的增收作用更大,加剧农户收入不平等。[6,7]可见学界对于数字乡村建设促进农民增收、缩小城乡收入差距的结论已经基本达成共识,但数字乡村建设对农村内部收入差距的研究依然缺乏,且存在分歧。

为此,本文利用最新公布的具有全国代表性的中国家庭收入调查数据和县域数字乡村指数,实证研究了数字乡村建设对农户收入不平等的影响及内在作用机制。本文使用工具变量法解决内生性偏误,同时进行替换变量、替换样本、替换模型等多种稳健性检验。最后,基于地理位置、地形状况和县域初始经济发展水平等多个维度,对农户收入不平等的影响异质性进行分析。

相比既有文献,本文边际贡献主要体现在以下三方面:第一,就研究内容而言,本文从农村内部收入差距视角出发,实证检验数字乡村建设的数字红利效应,为当前数字乡村领域的研究提供有效补充。目前文献较少关注数字乡村建设对农村内部收入差距影响,基于此,本文研究县域层面构建的数字乡村建设水平对微观家庭收入分配的影响,在一定程度上延展了已有研究集中于省、市宏观层面的不足。第二,就研究视角而言,本文丰富了影响农户收入不平等因素研究。已有关于影响农户收入不平等的影响因素的研究聚焦于个体禀赋[8,9],在考察数字经济这一宏观因素的影响时还存在不足。目前文献要么使用数据年份较早[7],缺乏研究数字乡村上升为国家战略后的情况,忽视了数字经济这一新的经济形态对收入不平等影响的动态演变的过程;要么仅从数字金融[4]或电子商务[5,6]等角度提供了一些间接证据,缺乏从数字乡村整体层面系统性地考察其对农村内部收入差距的影响。[10,11]第三,就研究机制而言,数字乡村发展缩小农户收入差距的机制分析是本文关注的重点,本文从创业和非农就业两个维度揭示数字乡村对农户收入不平等的影响,为如何通过数字乡村建设推动乡村振兴、促进共同富裕提供行之有效的政策建议。

二、文献综述与理论假设

(一)数字乡村发展对农户收入不平等的直接影响

在发展初期,数字技术会由于技能偏向扩大收入差距[12],产生数字鸿沟效应,而伴随着数字化的进一步发展,溢出效应逐步取代替代效应,衍生创造低技能就业岗位[13],数字鸿沟得以改善。基于中国近年来的经验证据表明,我国数字经济的发展兼具均衡性和亲贫性,能够缓解低收入群体收入增长动力不足的问题,且在农村地区的益贫效应更明显[14,15],通过大规模信息基础设施建设,阻止数字鸿沟扩大的同时,有效缩小了数字鸿沟[16]。因此,作为乡村振兴的战略方向之一,也是建设数字中国的重要内容的数字乡村能够缩小数字技术和数字应用的接入和使用鸿沟,发挥亲贫性质的数字红利,缩小农村内部收入差距。

具体到微观层面,数字乡村的各数字应用场景均为低收入农户增长提供可能。首先,过去由于受地势起伏大、村民居住分散等因素影响,我国农村地区数字基础设施建设水平较低、网络服务体系还不健全,与城镇地区相比仍存在较大差距,数字化程度较低[17],因此,数字乡村的发展推动数字基础设施建设和数字使用情景搭建,有效地缩小了城乡间的接入鸿沟和农村内部的使用鸿沟,让缺乏物质资本的低收入农户也能搭乘数字化的列车,为缩小农户收入差距提供物质基础。其次,乡村经济数字化不但能够增加进行数字化转型谋生的农户收入,还通过创业示范、就业带动和“干中学”等溢出效应增加其余农户的收入[5],缓解农户收入差距。再次,乡村治理和乡村生活数字化则分别依靠营造公开透明的市场环境以及为村民提供个性化的数字服务刺激处于增收劣势的农户多渠道增加收入[11],通过数字技术的普及、数字应用的推广和数字素养的提升,满足低收入农户收入增长的需求,缓解农户收入不平等。

综上,本文提出研究假设1:数字乡村发展对低收入农户的增收效果更明显,从而缩减农户收入不平等。

(二)数字乡村发展对农户收入不平等的间接影响

1.数字乡村发展能够增加低收入农户创业机会以缩减农户收入不平等。一方面,数字普惠金融缓解了农村地区的融资约束,提升低收入农户的创业积极性。由于低收入的农村居民缺乏稳定收入,加之农房、农地抵押相对繁琐,在极大程度上导致了最具有融资需求的低收入农户面临流动性约束。数字金融的发展使得蚂蚁借呗、网商贷等融资平台可以依据征信信息对农户进行风险评估,同时线上融资可以简化信贷申请流程并缩短审批周期,降低了线上融资农户的家庭融资成本[18,19],融资难和融资贵的信贷约束缓解提升了低收入农户的金融可得性,为农村地区发展创业型经济、释放新型经济主体活力提供可能。另一方面,数字乡村发展能够缓解信息不对称带来的创业抑制,改善营商环境激发创业活力。数字乡村的发展打破了传统农村的封闭属性,使缺乏社会网络的低收入农户也可以通过基础设施数字化的建设实时地了解和掌握更全面的市场信息[20,21],同时,通过对乡村治理的数字化改造,增强了对基层干部的监督效应,创业门槛的降低和创业环境的改善叠加进一步提高了低收入农户的创业热情。创业为低收入农户带来的经营性收入增长,能够缩小农户的收入差距。[19]

综上,本文提出研究假设2:增加低收入家庭的创业机会是数字乡村发展改善农户收入不平等的影响机制。

2.数字乡村发展能够扩大低收入家庭非农就业以缩减农户收入不平等。一方面,数字乡村发展能够释放大量的非农就业机会,促进低收入农户家庭收入增长。乡村经济数字化的发展释放了乡村电商和乡村旅游等行业的活力,为农户提供了如运营推广、物流仓储、住宿餐饮等一些“离土”的非农就业岗位[22],与农业部门相比非农部门的劳动生产率更高,因此数字乡村建设进程推进部分农村劳动力脱离农业生产向非农部门转移;另一方面,数字乡村建设数字化和新型就业岗位的释放,可能降低低收入农户就近兼业的成本。数字经济发展具有溢出效应[5],其对创业活跃度的提升也会带动对非农劳动力的需求增加,使得本地区未直接接触到数字技术的农户也能享受数字红利,选择农闲或晚间兼职从事非农行业,延长工作时间以增加家庭收入。与倾向于满足当前现状的高收入农户相比,低收入农户在农业生产方面表现劣势,需要同时从事其他非农活动赚取更多收入,因此从事非农行业相关工作的比例更高,提升了低收入农户的工资性收入水平[23],有利于弥合农村内部收入差距。

因此,本文提出研究假设3:扩大低收入家庭的非农就业是数字乡村发展改善农户收入不平等的影响机制。

三、研究设计

(一)变量选取

本文的被解释变量是农户收入不平等。基尼系数、泰尔指数和收入相对剥夺指数是衡量收入不平等的常用指标[23],考虑到基尼系数等多用于衡量特定区域内的群体收入不平等,而相对剥夺指数RD(relative deprivation)可以测度农村内部各家庭收入的不平等状况,因此本文主要使用各县域农户收入的相对剥夺指数测算农户收入不平等。相对剥夺指数包含Kakwani指数、Yitzhaki指数和Podder指数,由于Kakwani指数对另两个指数进行了无量纲化,克服了对样本数量及收入敏感的不足。因此本文在基准回归部分使用Kakwani指数测算农户收入相对剥夺状况,并将其作为农户收入差距的代理变量。

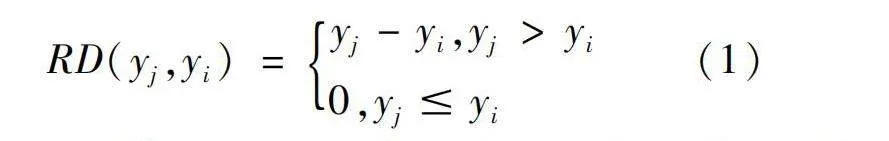

Kakwani指数的测算公式及说明如下[24]:在样本容量为n的群组Y中,将群组中的个体收入(本文中的个体为家庭)按照升序排列后,生成形如Y=(y,y,…,y)群组的整体收入分布,其中,yy≤…≤y。因此,第i个家庭y与第j个家庭相比较,第i个农户的收入相对剥夺指数RD(y,y)表示为:

RD即为Kakwani相对剥夺指数,具体计算公式如下:

其中,μ是群组Y中所有被调查样本收入的平均值,μ+是群组Y中收入超过y的被调查样本收入的平均值,γ+是群组Y中收入超过y的样本数占总样本数的百分比,Kakwani指数的取值范围是0到1之间,越接近于1则说明收入剥夺程度越深,则收入差距越大。

本文的解释变量是县域数字乡村建设。本文采用北京大学新农村发展研究院发布的县域数字乡村指数作为代理变量衡量县域数字乡村发展状况,该指数以县域作为基本单位,较好地弥补了数字乡村的既有研究成果集中于国家、省份和城市层面的不足,凭借国家宏观统计数据及阿里巴巴的业务与大数据优势,以人均层面的微观视角从乡村数字基础设施、乡村经济数字化、乡村治理数字化和乡村生活数字化四个一级指标和若干二级指标构建并测度了与我国“三农”发展相契合的数字乡村指数。①【①数据来源为:北京大学新农村发展研究院数字乡村项目组的县域数字乡村指数(2018)。】

参考已有文献,本文从户主层面、家庭层面和地区层面三方面引入控制变量。[4]其中,户主层面的变量包括户主的性别、年龄(及平方项)、在婚状况、受教育水平、健康状况和户口状况;家庭层面的变量包括家庭规模、家庭少儿抚养比、家庭老人抚养比等;地区层面的变量包括县域层面的人均 GDP、县域产业结构以及城市层面的互联网普及率、互联网相关从业人员数、互联网相关产出和移动互联网用户数等。描述性统计如表 1 所示。

(二)模型设定

本文构建OLS模型回归如下:

RD=α+αdigital+γX'+φ+ε(3)

其中,RD表示c县区i家庭的收入相对剥夺状况,即Kakwani指数;digital表示c县区的数字乡村总体发展水平;X'为户主、家庭及地区三方面的控制变量;α为常数项;α和γ分别为核心变量和包含户主、家庭及地区层面控制变量的待估系数;φ为代表控制所在城市的固定效应,ε为随机扰动项。

(三)数据来源

本文共使用了三套数据:第一套数据是县域数字乡村数据,由北京大学新农村发展研究院与阿里研究院共同编制,通过系统科学地构建指标体系并运用阿里集团提供的相关数据,测算了我国28个省份318个地级行政单位1880个县域的数字乡村发展指数及其细化指标;第二套数据是2018年度中国家庭收入调查(China Household Income Project,CHIP),CHIP2018的样本来自国家统计局2018年城乡一体化常规住户调查大样本库,具有良好的全国代表性,考虑到数字乡村建设主要对农村地区的住户产生影响,本文只使用农村样本进行回归分析;第三套数据是县级行政区的GDP、产业结构以及城市层面的数字经济发展水平等宏观层面的变量,主要来源于《中国县域统计年鉴(县市卷)》和《中国城市统计年鉴》。利用行政区划代码将三者匹配,通过剔除户主年龄不足16岁及相关变量严重缺失的数据后,最终生成包含102个县(县级市、自治县和旗)的5484户农村家庭样本。

四、实证检验

(一)基准回归检验

表2汇报了数字乡村建设对农户收入不平等影响的基准回归结果,列(1)~(5)的被解释变量为相对剥夺指数,其中,列(1)没有控制任何变量和固定效应,列(2)~(5)依次控制了城市年份固定效应、户主特征、家庭特征以及县域和城市等区域特征。

可以看到,列(1)中数字乡村建设程度的系数为-0.704,并在1%的水平下负向显著,说明数字乡村发展程度越高的地区,农户收入差距越小;列(2)在排除了城市的不可观测特征后,这一效应增大到-0.894,仍然在 1% 的水平下显著;列(3)和(4)进一步加入了户主和家庭层面的控制变量,核心解释变量的系数和显著性仍保持一致;列(5)在列(4)的基础上再加入了县域和城市等地区层面的控制变量,系数变为-0.523,并至少在5%的水平下显著,这表明数字乡村的发展显著缩小了农村内部的收入差距,假设1得证。

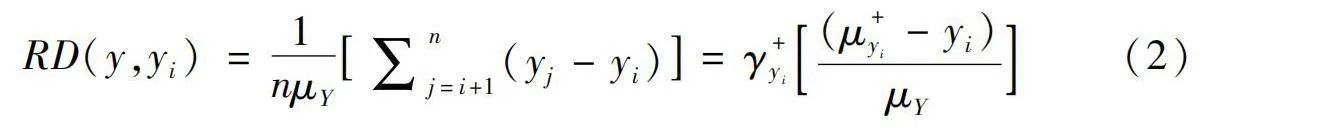

同时,由于已有研究发现数字乡村对农户收入增长的积极作用[2],本文在此基础上格外关注数字乡村的增收效应是否主要作用于低收入农户,即数字乡村建设是否具有益贫性?因此设置低收入农户这一虚拟变量[18],将家庭收入按照从高到低排列,位于后50%的样本记为1,否则记为0,将数字乡村指数与低收入农户这一虚拟变量的交互项纳入回归方程中分析对于农户总收入的影响。

表3重点关注数字乡村建设程度和低收入农户虚拟变量的交互项,可以看出无论是否考虑城市的不可观测特征,以及是否加入户主、家庭与地区特征,数字乡村与低收入农户交互项系数均至少在10%的水平上显著为正。以列(5)为例,交互项系数在1%的水平上显著为正,这说明数字乡村的建设能够缓解低物质资本农户的增收劣势,对于收入水平较低的农村家庭增收效果更明显,这可能是由于低收入的农户家庭更注重通过学习数字技能和培养数字素养实现收入增长,而高收入的农户家庭倾向于满足当前现状,因此具有亲贫性的数字乡村建设能够缓解农户收入差距,这进一步验证了假设1。

(二)内生性分析

本文可能存在的内生性主要在于以下两方面:一是反向因果,收入水平更高的农户可能更容易接触数字资源和掌握数字技术,进而反向影响数字乡村发展水平。二是遗漏变量,尽管前文选取户主特征、家庭特征和地区特征作为控制变量尽可能地减弱遗漏变量造成的内生性问题,但仍可能存在如村庄互助氛围、家庭成员的性格、能力及对数字技术的接受程度等不可观测的遗漏变量对本文结论造成影响。为了解决潜在的内生性问题造成的统计偏误,本文选取各区县到“八纵八横”全国光缆干线传输网络节点连线的最短距离作为县域数字乡村发展程度的工具变量[11,25],从相关性看,到 “八纵八横”光缆骨干网节点城市的最短距离越小,越有可能具备数字基础设施接入和产业数字化转型的基础,这与县域数字乡村建设水平紧密相关。从外生性看,距离1998年开始建立的“八纵八横”光缆干线传输节点距离属于历史距离数据,在控制了现期地区数字化发展水平的前提下,该工具变量并不会对当前的农户收入差距直接造成显著影响,满足排他性。

表4汇报了使用工具变量的两阶段分析结果,列(1)是第一阶段回归结果,列(2)同时放入核心解释变量和工具变量,列(3)是第二阶段回归结果。可以看出,各区县到节点连线的最短距离与数字乡村建设水平具有1%水平的负相关性,符合预期判断;同时加入数字乡村建设程度及最短距离后,数字乡村的估计系数仍然显著,但工具变量不显著,这表明到光缆节点连线距离并不会直接影响农户收入不平等;在使用工具变量后,县域数字乡村建设仍然对农户收入差距具有显著的降低作用。此外,工具变量通过有效性检验,证明了选取的合理性。

(三)稳健性分析

1.替换被解释变量。本文使用Yitzhaki指数[26]和Podder 指数[27]重新衡量农户收入不平等的状况再次进行回归。

2.替换解释变量。各地区农村宽带接入用户数量直接影响数字乡村的发展水平高低,进一步对农户收入差距发挥作用。本文使用当年农村宽带的接入用户数代替数字乡村发展指数进行回归。[28]

3.剔除特殊样本。为尽量消除极端值对基准回归结论产生的影响,本文对数字乡村发展指数进行上下5%缩尾和截尾处理后重新进行回归。

4.更换计量模型。由于被解释变量农户收入不平等的代理变量家庭收入相对剥夺状况Kakwani指数范围介于0和1之间,因此本文进一步使用 Tobit 模型估计数字乡村建设对农户收入不平等的影响。

所有结果均通过显著性检验①【①因篇幅所限, 替换变量、缩减样本以及更换计量模型的稳健性结果并未在文中展示。备索。】,说明数字乡村建设对农户收入不平等的缓解效应稳健。

五、作用机制与异质性分析

(一)作用机制

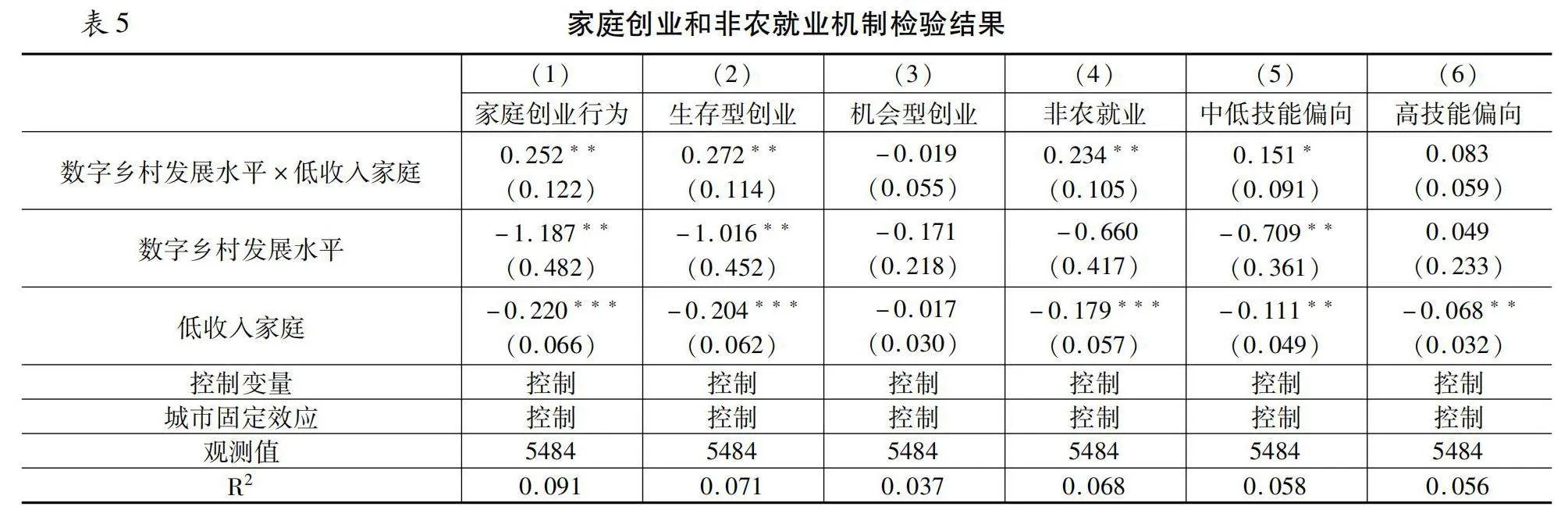

本部分主要是分析数字乡村建设缩小农村内部收入差距的作用机理,即探究数字乡村通过何种机制使得对农户的增收作用主要偏向低收入家庭,因此本文使用两步法考察数字乡村建设程度和低收入农户的交互项对机制变量的影响效应,以探析数字乡村发展益贫性的实现方式,本文机制检验模型设定如下:

mech=β+βdigital+βlowincome+βdigital×lowincome+γX'+φ+ε(4)

式(4)为数字乡村指数对机制变量的回归结果,mech为机制变量,具体包含家庭创业和非农就业,lowincome表示该农户是否为低收入农户,若是赋值1,若不是则记为0,与前文保持一致,其余变量与基准回归含义相同。

为了准确识别县域数字乡村的发展是否会通过增加低收入农户的创业机会推动收入均等化,从而进一步缓解农村内部收入差距,根据CHIP2018问卷中“您从事这份工作的就业身份是?”这一问题的回答[29],若答复为“雇主”或“自营劳动者”则将个体确认为创业身份,按照家庭对个体创业者进行加总,若家庭中至少存在一个创业人员则将家庭确认为创业家庭,记作1,否则记为0。并进一步对家庭内有“自营劳动者”的家庭定义为生存型创业家庭,家庭内含有“雇主”的家庭定义为机会型创业家庭,进一步对家庭创业行为做了区分。表5列(1)~(3)分别汇报了数字乡村发展与低收入农户的家庭创业行为、生存型创业与机会型创业之间的关系。表5中列(1)数字乡村发展水平和低收入农户交互项的估计系数为0.252,在5%的水平上显著,这说明数字乡村建设水平的提升确实增加了低收入家庭的创业机会,主要是由于融资约束和信息不对称的缓解,降低了创业的成本和门槛,假设2成立。基于列(2)和列(3)的家庭创业行为异质性可以看出乡村数字经济的发展主要推动了低收入农村家庭的生存型创业,而对机会型创业的推动作用影响不显著,造成这一现象的可能原因是:机会型创业者大多拥有更好的资金基础和更高的文化水平,而生存型创业者大多在资金方面和受教育水平方面处于劣势,因此数字乡村主要对提升低收入农户的生存型创业发挥作用,而低收入农户创业机会的增加能够增加家庭收入,实现收入均等化[18,23],从而缩小农村内部收入差距。

数字乡村建设水平越高,越有利于催生新产业、新业态、新模式,越有利于低收入农户全职或兼职从事非农行业,实现收入增长,从而改善农村收入不平等情况。具体地,以“2018年本户是否进行过非农自我经营活动”这一问题的回答判断家庭中是否从事非农就业。表5列(4)~(6)报告了数字乡村发展对农户非农就业的影响,列(4)可以看出数字乡村建设能够在5%的显著性水平上促进低收入农户的非农就业,估计值约为0.234,假设3成立。田鸽和张勋研究发现地区数字经济发展对农户非农就业的推动作用具有明显的技能偏向[25],本研究延续其设定将非农就业农户区分为高技能偏向和中低技能偏向,若劳动年龄的家庭成员中最高受教育年限为大专及以上,则为高技能劳动力,否则为中低技能劳动力。列(5)和列(6)的结果可以看出,数字乡村建设主要推动了中低技能偏向的低收入农户从事非农就业,而对高技能偏向的农村家庭影响不显著,与以往研究结论保持一致[25],说明农村地区数字经济新型就业机会一定程度上使农户摆脱了学历教育对其工作获得的限制,弥补了人力资本不足的缺陷[18,30],进一步证实了数字乡村的益贫性特征。因为非农部门的生产率高于农业部门,非农就业会推动低收入农户实现增收,改善了农户收入不平等。

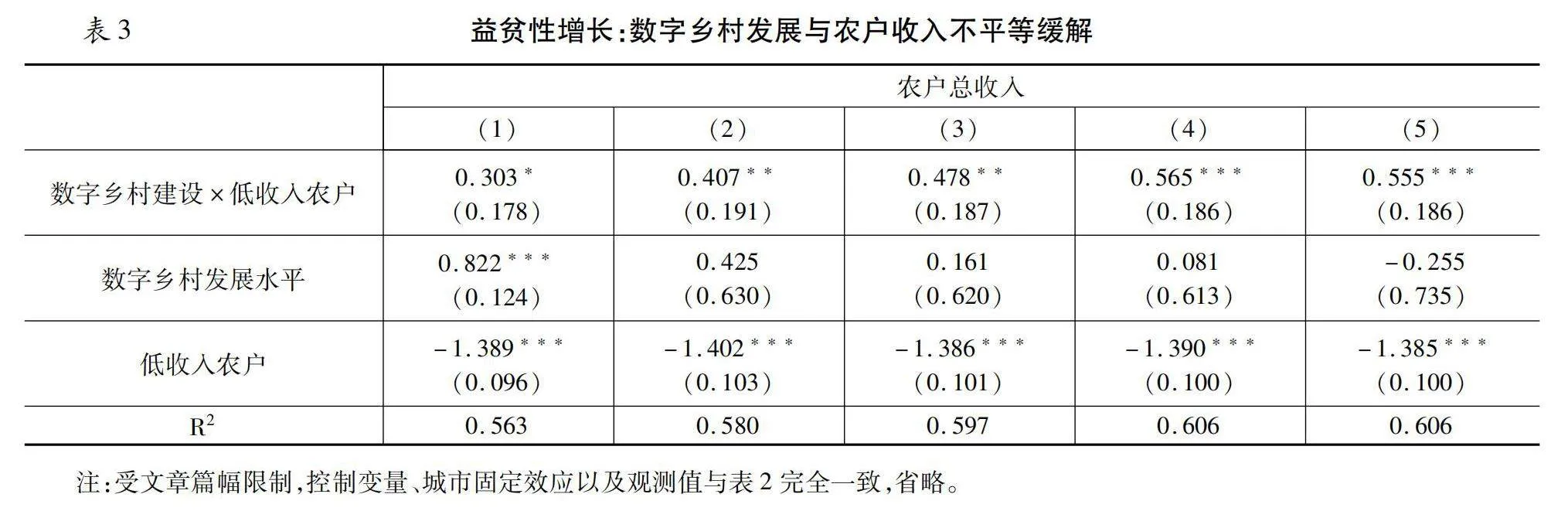

(二)异质性分析

农户的收入分配结果不仅可能受到县域地理区位和地形状况等地理条件的影响,还可能与县域经济发展程度息息相关。本文进一步按照县域状况对数字乡村建设的农村共同富裕实现效果进行异质性检验。具体来说,根据地理区位将县域划分为东部和中西部,参考孙学涛等的设定[31],将县域按照地形条件划分为平原县和山地丘陵县①【①划分标准参考《中国县域统计年鉴》2010年卷,考虑到山地和丘陵均坡度较大不利于大规模的农业种植且交通基础设施密度低、可达性弱,因此借鉴郑旭媛和徐志刚的设定将山地县和丘陵县合并讨论。】[32],进一步参考国务院扶贫开发领导小组办公室设定是否为国家级贫困县②【②为了更精准地估计是否为国家级贫困县的数字乡村发展对农村地区共同富裕实现的差异性影响,本文将2016年和2017年成功脱贫的县级行政单位视作非贫困县。】,设置是否为中西部县域、是否为山地丘陵县以及是否为贫困县的虚拟变量,引入数字乡村建设与三类虚拟变量的交互项考察异质性,回归结果见表8所示。

表6中列(1)汇报了不同县域地理区位下的数字乡村发展对农户收入差距的影响,可以看出数字乡村建设的收入差距弥合效应在中西部地区影响更显著,可能是因为相较于经济更为发达的东部地区,中西部地区农户收入水平低且缺乏收入水平增长的空间。伴随着物联网、云计算、大数据等数字技术在农村地区的推广以及数字基础设施的完善,中西部县域的农户创业和非农就业机会的增量要大于东部县域,因此与东部地区相比,农村数字技术的普及更能缩小中西部地区农户收入不平等。列(2)可以看出数字乡村发展主要对丘陵山地县农户收入不平等的缓解作用更明显,可能的原因是平原县地形平坦、地势起伏小,经济基础更好,已经拥有了较为稳定的市场,乡村数字经济发展对此类县域内农户收入增长的空间有限且边际增量较小,而数字技术的发展打破了传统销售的时空局限,淡化了地理劣势的制约,拓宽了自然条件恶劣的丘陵山地县的市场可达性,促进了快递基础设施的完善和运输网络的建设[33],因此数字乡村建设对丘陵山地县收入不平等的缓解作用更强。列(3)汇报了初始经济条件发展差异的县域数字乡村建设对缓解农户收入剥夺的影响,可以看出数字乡村的建设更能促进国家级贫困县农户的收入不平等缓解,这是因为国家扶贫专项转移支付能够促进收入流动,放大数字乡村发展的共同富裕促进效应。[34]异质性检验结果表明中西部县域、丘陵山地县和国家级贫困县等作为实现共同富裕的薄弱环节,更应深入贯彻共享发展理念,把握数字化转型的机遇,通过有效市场和有为政府的双重推动,抑制当地农户收入不平等,实现全体农村居民共享改革发展成果,促进共同富裕在农村地区的实现。

六、结论与政策建议

本文基于 2018 年县域数字乡村指数与中国家庭收入调查(CHIP)农村样本的匹配数据,实证检验了数字乡村发展对农户收入不平等的影响,并探讨了其中的作用机制。实证结果表明,数字乡村建设具有明显的益贫性,对低收入农户家庭的增收效果更明显,即能够缓解农村内部收入差距。在进行内生性和稳健性检验后,该结论依然显著。机制分析表明,数字乡村建设为低收入农户增加了生存型创业机会和提高了中低技能偏向的非农就业,从而实现收入均等化。异质性分析表明,数字乡村建设的收入差距缓解效应在中西部县域、山地丘陵县以及国家级贫困县更明显。研究结论利用最新公开可得数据证实了数字乡村发展缩小农户收入不平等的数字红利效应,为数字经济和共同富裕等相关领域的研究提供了经验证据,彰显了以习近平同志为核心的党中央立足新发展阶段作出发展数字经济和扎实推进共同富裕的重大决策部署的先进性和正确性。

基于前文的研究结论,本文提出如下政策建议:首先,继续加大数字乡村建设力度,发挥数字乡村的益贫性以释放数字红利,培养处于增收劣势的低收入农户的数字素养和使用数字技术的能力。引导农村地区从完善数字技术设施建设、积极进行乡村产业数字化转型、提升数字化治理水平以及数字惠民便民服务能力等方面着手,保证低收入农户持续稳定增收,并缩小农户收入不平等差距,扎实推进农村地区这一关键环节共同富裕的实现。其次,发挥数字乡村对创业活力的激发和非农就业的参与等方面的积极作用,缓解农村地区的收入分配不公、收入差距过大等问题,具体来说,要强化数字化治理,营造公平有序的创业环境,通过数字技术的应用降低信息获取的成本,加强农村数字金融的供给,简化信贷成本和流程,提升农村家庭金融服务的可得性和便利性,激发农村居民的创业潜力。积极推动“以人为核心”的新型城镇化的建设,引导农业劳动力的就近城镇化转移和非农行业的发展。注重推动机会型创业和高技能偏向的非农就业,以发挥创业带动就业以及产业结构升级的良性循环。最后,各级政府要重视数字乡村的建设,各地区的高校、科研院所以及互联网企业也要积极承担社会责任,通过数字基础设施和数字技术普及教育和培训两手抓,把握数字化转型机遇,从硬设施和软环境出发坚定不移地推动数字经济赋能农村实体经济,弥合数字接入鸿沟和数字使用鸿沟,让农村居民共享数字红利的发展成果,提升农村居民生活的幸福感和获得感,实现物质生活和精神生活的共同富裕。

参考文献:

[1]李欣泽,高源,李芳芳.打破城乡壁垒:新型城镇化试点对数字经济创新创业活跃度的影响研究[J].劳动经济研究,2024(2):119~143.

[2]赵佳佳,孙晓琳,苏岚岚.数字乡村发展对农村居民家庭消费的影响——基于县域数字乡村指数与中国家庭追踪调查的匹配数据[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022(5):114~132.

[3]李波,陈豪.数字乡村建设缩小收入差距的机制与实现路径[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2023(5):137~145;187.

[4]斯丽娟,汤晓晓.数字普惠金融对农户收入不平等的影响研究——基于CFPS数据的实证分析[J].经济评论,2022(5):100~116.

[5]秦芳,王剑程,胥芹.数字经济如何促进农户增收——来自农村电商发展的证据[J].经济学(季刊),2022(2):591~612.

[6]曾亿武,郭红东,金松青.电子商务有益于农民增收吗——来自江苏沭阳的证据[J].中国农村经济,2018(2):49~64.

[7]朱秋博,朱晨,彭超,等.信息化能促进农户增收、缩小收入差距吗?[J].经济学(季刊),2022(1):237~256.

[8]高梦滔,姚洋.农户收入差距的微观基础:物质资本还是人力资本?[J].经济研究,2006(12):71~80.

[9]程名望,Jin Yanhong,盖庆恩,等.中国农户收入不平等及其决定因素——基于微观农户数据的回归分解[J].经济学(季刊),2016(3):1253~1274.

[10]张广胜,王若男.数字经济发展何以赋能农民工高质量就业[J].中国农村经济,2023(1):58~76.

[11]赵佳佳,魏娟,刘天军.数字乡村发展对农民创业的影响及机制研究[J].中国农村经济,2023(5):61~80.

[12]Autor D. Why are There Still so Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation[J]. Journal of Economic Perspectives, 2015, 29(3): 3~30.

[13]Lee N, Clarke S. Do Low-Skilled Workers Gain from High-Tech Employment Growth? High-Technology Multipliers, Employment and Wages in Britain[J]. Research Policy, 2019, 48(9): 103803.

[14]焦音学,黄群慧.中国数字经济均衡发展与亲贫性研究[J].财贸经济,2023(8):91~109.

[15]田艳平,向雪风.数字经济发展、阶层向上流动与中等收入群体扩容[J].南方经济,2023(4):44~62.

[16]张勋,万广华,吴海涛.缩小数字鸿沟:中国特色数字金融发展[J].中国社会科学,2021(8):35~51;204~205.

[17]孙俊娜,胡文涛,汪三贵.数字技术赋能农民增收:作用机理、理论阐释与推进方略[J].改革,2023(6):73~82.

[18]张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019(8):71~86.

[19]Fuster A, Plosser M, Schnabl P, et al. The Role of Technology in Mortgage Lending[J]. Review of Financial Studies, 2019, 32(5): 1854~1899.

[20]Goldfarb A, Tucker C. Digital Economics[J]. Journal of Economic Literature, 2019, 57(1): 3~43.

[21]Qiu J, Wan C. Technology Spillovers and Corporate Cash Holdings[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 115(3): 558~573.

[22]Wang J, Xin L, Wang Y H. How Farmers’ Non-Agricultural Employment Affects Rural Land Circulation in China?[J]. Journal of Geographical Sciences, 2020, 30(3): 378~400.

[23]尹志超,文小梅,栗传政.普惠金融、收入差距与共同富裕[J].数量经济技术经济研究,2023(1):109~127.

[24]Kakwani N. The Relative Deprivation Curve and Its Applications[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 1984, 2(4): 384~394.

[25]田鸽,张勋.数字经济、非农就业与社会分工[J].管理世界,2022(5):72~84;311.

[26]Yitzhaki S. Relative Deprivation and the Gini Coefficient[J]. The Quarterly Journal of Economics,1979, 93(2): 321~324.

[27]Podder N. Relative Deprivation, Envy and Economic Inequality[J]. Kyklos, 1996,49(3):353~376.

[28]邓金钱,刘明霞.数字乡村缓解农村多维相对贫困的机制研究——来自县域层面的经验证据[J].管理学刊,2023(2):10~24.

[29]沈栩航,李浩南,李后建.创业会加剧农村内部收入不平等吗[J].农业技术经济,2020(10):33~47.

[30]王金杰,李启航.电子商务环境下的多维教育与农村居民创业选择——基于CFPS2014和CHIPS2013农村居民数据的实证分析[J].南开经济研究,2017(6):75~92.

[31]孙学涛,于婷,于法稳.数字普惠金融对农业机械化的影响——来自中国1869个县域的证据[J].中国农村经济,2022(2):76~93.

[32]郑旭媛,徐志刚.资源禀赋约束、要素替代与诱致性技术变迁——以中国粮食生产的机械化为例[J].经济学(季刊),2017(1):45~66.

[33]Couture V, Faber B, Gu Y. Connecting the Countryside Via E-Commerce: Evidence from China[J]. American Economic Review: Insights, 2021, 3(1): 35~50.

[34]徐舒,王貂,杨汝岱.国家级贫困县政策的收入分配效应[J].经济研究,2020(4):134~149.

Can Digital Village Development Shrink Income Inequality of Farmers? Empirical Evidence from China

LI Xinze1,2,GAO Yuan1,LIU Fan3,LI Jingyi4

(1.Center for Economic Research, Shandong University, Jinan, Shandong 250100, China;

2.Shenzhen Research Institute, Shandong University, Shenzhen, Guangdong 518057, China;

3.Institute of New Structural Economics, Peking University, Beijing 100871, China;

4.School of Public Administration, Central South University, Changsha, Hunan 410075, China)

Abstract:The construction of digital village is an important driving force to break through the bottleneck of unbalanced development in rural areas and achieve common prosperity of farmers and rural areas. Different from the previous literature, which mainly focused on the impact of digital village on income level and urban-rural income inequality, this paper constructs a relative deprivation index to expand the research on digital village and household income from the perspective of intra-rural income inequality. It is found that the development of digital village has obvious characteristics of poverty benefit and can alleviate the income inequality of farmers. This result is still robust after the robustness test and overcoming the endogeneity. The analysis of relevant mechanisms shows that digital village development mainly reduces the intra-rural income gap by increasing entrepreneurial opportunities and expanding non-agricultural employment. In addition, the heterogeneity study found that digital village development had a stronger effect on alleviating the income inequality of farmers in counties in central and western China, mountainous and hilly counties and national-level poor counties. This means that the development of digital villages should be better promoted in the future.

Key words:digital village; income inequality of farmers; pro-poorness; common prosperity

责任编辑:萧敏娜