进口竞争如何影响工会的政治参与

2024-09-24肖蕊车翼张燕

摘 要: 美国作为中国最为重要的贸易伙伴国之一,其各项政策的制定均会受到国内利益集团的影响。以工会为研究对象,基于2000—2008年美国众议院选举的政治捐献数据及同时期的中美贸易数据,探讨了进口竞争冲击对美国利益集团政治参与行为的影响,结果表明:选区面临的冲击越大,工会为民主党人提供的资金支持就越多,这种关系是由工会在选区间的资金分配行为引起的;工会拥有影响候选人贸易立场的主观动机,该时期中国对美国出口增长迅速,工会的政治捐献会提高立法者提出涉华法案的次数,进而引起美国国会对中国问题的重视;此外,进口竞争对工会政治参与的影响也存在行业差异。以上发现为从利益集团角度理解中美关系的形成和演变提供了参考。

关键词: 政治捐献;进口竞争;利益集团;工会

中图分类号: F 752

文献标志码: A

How Does Import Competition Affect the InterestGroups’ Political Participation

Abstract: The U.S. is one of the most important trade partners of China and abundant evidence indicates that U.S. policy is profoundly affected by interest groups. In this article, we focus on the political behavior of PACs supported by labor unions, who are faithful supporters of Democrats and often take a firm stand against free trade. Based on the political contribution data from FEC and international trade information from UN Comtrade Database, we explore the impact of import competition on interest groups’ political participation during 2000-2008. Our empirical results show that union-related PACs make more political contributions to Democrats in districts more exposed to foreign import competition. Import competition reduces the number of union-related PACs as well as contribution that unions received from individuals, and hence weaken unions’ ability in mobilizing resources. Meanwhile, foreign competition may also make unions change their resource-allocation behavior, motivate them to express demands to legislators and use more money to show their attitude towards legislators' voting behavior. These two mechanisms may counteract each other and the latter has a stronger effect, since we find a positive relationship between import competition and political contribution made by union-related PACs. We also find unions offer contributions to candidates with an influence motive, and legislators who receive more political contribution from unions will propose more bills related to China, which makes people in the U.S. pay more attention to China issue. In addition, empirical results show that the relationship between import competition shock and political contribution varies among sectors and industries. Our findings propose a new idea to understand the development of Sino-U.S. relation from the perspective of interest groups’ behavior.

Key words: political contribution; import competition; interest group; labor union

0 引言

尽管在意识形态和社会文化等多个方面存在差异,但中国和美国都是世界上极为重要的两个经济体。考虑到美国一贯奉行的对外结盟政策和地缘政治战略,中美关系的走向将对两国经济发展与世界格局变动产生深远影响。对地处东西半球的中美两国来说,贸易联系是影响两者关系的重要因素,而这种经济联系又会诱发文化、政治等其他方面的碰撞。依据政治经济学理论,包括对外政策在内的美国各项公共政策的制定实际上是国内各利益集团博弈的结果,如美国选举时期农业利益集团的支持可以迫使美方在国际粮食价格谈判中毫不退让(马述忠,2007),全国步枪协会的周旋使得美国各界对禁枪问题始终无法达成一致态度,美国工会和工商界团体这两大意见相左的团体围绕是否给予中国最惠国待遇花费大量资金向社会各界传递主张。为了获得更多利益集团的支持,对华贸易态度一直是美国各类竞选中的重要议题。

尽管美国国内各群体在贸易问题上的态度各有不同,部分集团内部也存在分歧,但工会,这类成员众多且遍布美国各地的利益集团,却始终保持坚定的立场阻碍自由贸易的推进。2000年,为阻止与中国实现贸易正常化,美国影响力最大的工会组织,劳联-产联,曾表示将在国会立法者犹豫不决的选区开设广播节目,并计划发动成员逐个会见立法者向其施压。2009年,劳联-产联认为迅速增长的双边赤字损害了工人和生产者,积极呼吁国会和政府改变两国关系。2018年,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)宣布对中国采取行动后,劳联-产联主席理查德·特拉姆卡(Richard Trumka)随即发表声明认同其行动,并声称这一努力尚不足以兑现总统在竞选时的承诺。工会是自由贸易的坚决反对者,即使是几乎不受贸易条款影响的州政府工人,也会在贸易方面有所抗争。

在工会参与的各种政治活动中,尽管面临“贿赂”质疑和法律限制,为政党或候选人的竞选活动提供资金支持一直都是其表达政治诉求的重要手段。按照美国法律,为了向公众募集资金并参与政治捐献活动,工会需要组建政治行动委员会(PAC)对募集的资金进行管理,并公开每项交易的资金流向。联邦选举委员会(FEC)的记录显示,2000—2008年由工会管理的PAC数量不到企业的1/5,但从金额来看单个工会PAC的金额支出却是企业的4倍以上。总体来说,工会PAC数量少、预算多,行动过程中更能够避免分歧。考虑到美国工会反对贸易的坚定立场和强大的政治影响力,研究其政治参与行为对理解中美贸易关系形成具有重要意义。同时,我国很多贸易伙伴国家都存在类似工会的组织,研究结果也为全球化背景下预测他国可能采取的行为提供了参考。

余文结构安排如下:第一部分为文献回顾;第二部分为理论分析;第三部分为研究设计,主要对计量方法、变量构造和数据来源进行说明;第四部分为结果分析,主要围绕基本回归结果、内生性问题、稳健性检验以及异质性分析进行讨论;第五部分分析影响机制;第六部分进一步讨论工会提供政治捐献的动机和作用;最后一部分总结全文并提出政策建议。

1 文献回顾

围绕贸易自由化带来的影响,近年来涌现了大量研究。劳动力市场方面,Autor等(2013)基于美国就业数据认为发展中国家的产品进口导致了制造业工人就业情况的恶化。对此,张亚斌等(2020)从全球价值链角度进行分析,指出美国制造业就业下降的局面是由资源优化配置导致的,而与他国的贸易则缓解了这一情况。政治方面,Autor等(2020a)发现进口竞争加剧了美国政治极化局面,并最终影响了美国的选举结果。林雨晨和席天扬(2020)基于欧洲议会的选举数据,证实了发展中国家的贸易冲击会显著提升右翼政党的得票率。技术创新方面,Bloom等(2016)基于欧洲国家的数据认为中国的进口竞争引起了企业技术变革,使得劳动力流向技术先进的企业。而Autor等(2020b)则认为来自中国的进口冲击减少了美国企业的销售额、利润和研发支出,加剧了美国企业的竞争压力。

对于包含工会在内的美国各利益集团的政治参与行为,也有丰富文献展开探讨。依据Grossman和Helpman(1994)提出的保护待售模型,拥有特定投入要素的个体会联合起来向政府或者在位者提供特定的捐资价格表来影响政策制定。现实中,几乎所有类型的利益集团都会在选举过程中为国会候选人提供政治捐献以谋取政策支持。Bombardini和Trebbi(2012)指出竞争水平较高和集中程度较低的部门更有可能在政治方面组织起来,并作为行业协会共同进行游说活动。为什么利益集团会积极参与政治捐献活动呢?参考Grossman和Helpman(1996)的研究,利益集团进行政治捐款主要是出于以下两种动机:选举动机,影响选举结果,让支持自身政策主张的候选人当选;影响动机,让当选的候选人支持对自身有利的政策。

针对后一种动机,Baldwin和Magee(2000)对美国众议院立法者在北美自由贸易协定、乌拉圭回合协定和中国最惠国待遇问题上的投票结果进行研究,发现政治捐献的确会影响立b8TaPmWknXHWfGvZGNrZPQ==法者投票行为,工会提供的政治捐献与反对贸易自由化的投票相关联。李坤望和王孝松(2009)指出贸易会损害美国非熟练劳动者的利益,作为非熟练劳动者的代表,工会将反对给予中国永久性正常贸易关系的议案,工会的政治捐资也会降低议案通过的可能性。此外,当与工会关系密切的民主党议员投票立场倾向于自由贸易时,工会就会对其予以适当的“惩罚”(Jackson and Engel,2003),降低对其提供政治捐献的额度就是其中的一种方法(Jansa and Hoyman,2018)。由此可见,工会重视立法者的投票结果,而政治捐献是其表达态度和诉求的重要方式。

相比于已有研究,本文的创新之处主要在于以下三个方面:首先,现有文献在评估贸易自由化对一国政治生活的影响时,主要围绕各国立法机构组成展开,并未过多关注西方国家普遍存在的利益集团在经济全球化中的政治行为,本文的发现补充了这一领域的研究;其次,已有丰富理论和经验证据表明利益集团能够通过参与政治活动影响美国公共政策的制定,而本文进一步解释了在什么情况下诸如工会这类组织会集中自身资源谋求政策利益;最后,现有文献多是基于立法者法案表决的角度分析利益集团提供政治捐献的目的,本文则延伸探讨了工会政治捐献对立法者涉华法案提出情况的影响,在法案公开的情况下,涉华法案提出越频繁,中国相关的议题就会越发地引起美国各界的重视和讨论,这为理解21世纪以来中美关系的形成提供了新思路。

2 理论分析

在保护待售理论的分析框架下,利益集团提供的政治捐献在一定程度上可视为对政府官员做出政策让步的“补偿”。由于政府重视公众整体福利水平和从利益集团获得的政治捐献,当利益集团希望政策制定者偏离某个潜在政策时,就需要通过提供政治捐献来弥补政策变动给政府在公众福利方面带来的损失。但最初的保护待售模型中仅假定专有要素所有者能够组成利益集团对政府施加影响,并未考虑劳动力要素所有者的政治参与,因而可能无法解释工会提供政治捐献的具体目的,更难以解释实证研究中工会资金支持和贸易政策的显著关系。

为了刻画工会的政治捐献行为,Matschke和Sherlund(2006)将工会的谈判势力和劳动力流动等因素引入保护待售模型,并结合数据证明了劳动力市场对贸易政策的影响。据该模型,工会向政府提供政治捐献能够通过提高进口品价格,改变收入在资本所有者、工会成员和非工会成员间的分配从而提高工会成员的收益,该研究为解释工会政治捐献和贸易保护措施的显著关系提供了理论支持。除企业追逐利润最大化的假设外,Matschke and Sherlund(2006)进一步设定工会政治参与的目标在于最大化所有成员获得的总工资,将工会提供政治捐献的政策动机具体化,为本文分析进口竞争和工会政治捐献的关系提供了思路。

工会的政治资源“根植于他们的成员规模”(Goldfield,1986),而进口竞争可能会降低工会成员的工资优势,削弱工会的组织实力(Macpherson and Stewart,1990;Abraham等,2009)。首先,工会代表的往往是中低阶级的声音(Korpi and Shalev,1979),这部分成员所拥有的技能可替代性较强,易于受到竞争的冲击。其次,对于进口国家来说,进口竞争冲击可能会通过提高企业退出可能(Colantone等,2015)引起工会成员失业。最后,尽管现有文献在进口竞争对社会整体工资影响方面尚未达成一致意见,但却能够证实外部竞争降低了工会成员相对于非工会成员在工资方面的优势(Cebula and Nair-Reichert,2000),从而降低工会对潜在成员的吸引力。此外,Agesa等(2012)则是从企业或雇主制定工资的角度分析了进口竞争对工会成员的影响——进口竞争会压缩行业盈利空间,从而降低雇主向工会和非工会成员提供差别工资的意愿。

进口竞争冲击导致的工会组织实力削弱可能激发其积极参与政治活动,谋求政策支持。一方面,从保护待售模型的分析框架来看,地区所面临的进口竞争冲击程度越高,工会这类利益集团在成员工资、工会化程度等方面可能承受的损失就越大,其寻求政策支持的意愿也就越强烈。为了使政策能更大限度向自身倾斜,工会愿意为立法者提供的资金支持就越高。另一方面,外部的竞争冲击可能引起成员集中在特定行业(Ahlquist and Downey,2022),减少了集体行动中不同类型工会在政策诉求上的分歧。此外,由于所代表阶层的高度重合性,工会在党派偏好方面一直是民主党的忠实支持者,并将其绝大部分资源用于民主党人的竞选活动。因此,本文提出如下基本假设:地区面临的进口竞争冲击越大工会为该地民主党人提供的政治捐献越多。

3 研究设计

3.1 计量模型

为了探究进口竞争冲击如何影响美国工会的政治捐献行为,本文构建如下基准模型:

ContributionPt,s,d=β1×Exposuret,s,d+βControls+γt+γs+εt,s,d(1)

其中,t、s和d分别表示选举届数、美国州代码以及州内选区编码。P表示候选人所属党派,具体包括民主党(D)、共和党(R)和其他党派(O)。ContributionPt,s,d表示发生在t作为选举年的这届选举中(起止时间为t-2年11月到t年10月),工会捐给竞选s州d选区众议院席位的党派P内所有候选人的政治捐献总额(取对数)。Exposuret,s,d为核心解释变量,表示s州d选区选举期初受到的进口竞争冲击程度。Controls表示对应时期内选区和州层面的控制变量集合。为减轻内生性问题,对于t作为选举年的这届选举,本文选取选举期初(即t-2年)的相关信息构造解释变量和控制变量。γt,γs分别表示时间和州固定效应。εt,s,d表示随机误差项。本文着重关注估计系数β1,该指标测度了进口竞争冲击对工会政治参与的影响程度。

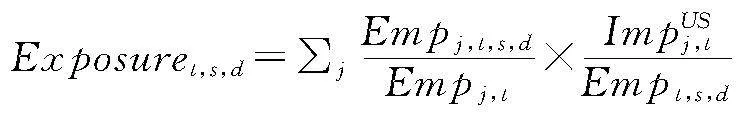

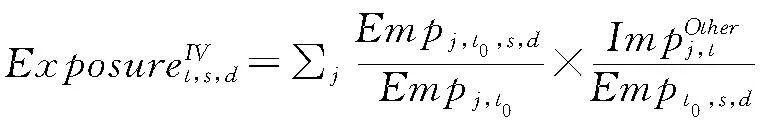

为了进一步减少内生性问题的影响,本文同时参考Autor等(2013)的研究,使用如下工具变量对结果再次进行估计:

在这里,ImpOtherj,t表示其他8个高收入国家(澳大利亚、丹麦、芬兰、德国、日本、新西兰、西班牙和瑞士)同时期从中国进口行业j产品的贸易金额。本文选取美国1990年(t0)的就业结构作为权重降低内生性,最终得到相对外生的工具变量ExposureIVt,s,d。

3.2 变量构造与数据来源

3.2.1 被解释变量

国会作为美国立法机构,分为众议院和参议院,其中众议员人数为435,各地区依据人口比例分配席位。众议院选举每两年进行一次,多数州分为初选和普选两个阶段,前者在政党内部进行,目的是确定候选人代表该党参加未来的普选;到了普选阶段,所有党派获得提名的候选人将会和无党派竞争者一同竞选来确定最终的获胜者,因而会受到更多公众关注。同时,美国各州的普选常选在偶数年的11月份举行,相比于初选在时间方面更为统一。

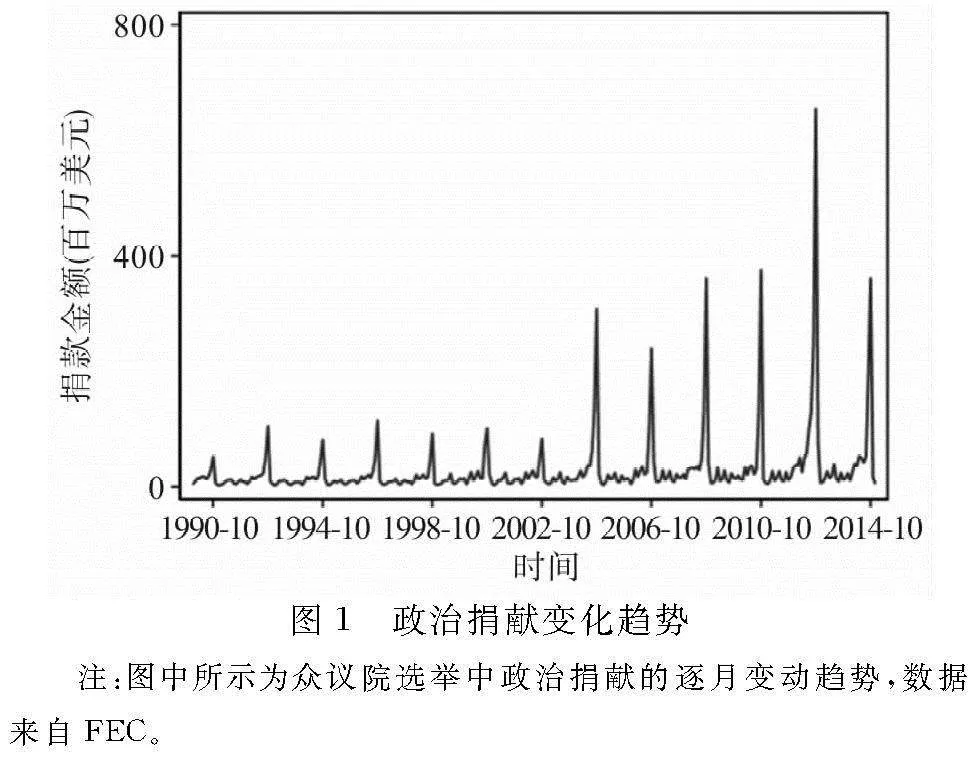

依据美国联邦选举法,工会在选举中被禁止利用自身财政资金进行捐赠,但可以组建政治行动委员会(PAC)向公众募集资金,作为管理者维持其日常运作,并定期公开其资金流向。美国的联邦选举委员会(FEC)提供了1981年以来历届选举中的资金流动情况。为获得这一时期内工会政治捐献的具体流向,本文依据交易双方编码和选举届数将FEC提供的候选人基本信息、PAC基本信息以及PAC与候选人之间的交易记录相互匹配,并保留利益集团类型为工会的PAC作为观测对象。从图1中可以看出,每届选举中政治捐献的支出高峰都出现在当年10月,即普选的前一个月。因此,计算工会提供的捐款总额时,对于偶数年t发生的选举,本文将交易时间限制在t-2年的11月份到t年的10月份,并将交易类型限制为直接捐款。同时,考虑到美国的选区划分随时间变化,本文参考了Lewis等(2013)对选区存续情况的描述,剔除了只存在于一届选举中的选区。在保证选区存续时期超过一届的情况下,2002、2004、2006和2008届选举对应的选区数量分别为7、374、390和435。另外,还需要说明的是,包括政治捐献在内,本文所有用于衡量金额的指标都依据美国经济分析局(BEA)公布的PCE(Personal consumption expenditures)指数平减至2007年。

3.2.2 核心解释变量

参考Autor等(2013)的测算思路,本文按照如下方法构造进口竞争冲击指标:

其中,j表示行业,ImpUSj,t表示t届选举期初(即t-2年)美国从中国进口j行业产品的贸易额,Empt,s,d表示对应时期s州d选区内的就业总人数,Empj,t表示同时期美国整个j行业的就业人数,Empj,t,s,d则表示对应时期s州d选区j行业所吸纳的就业人员数量。

本文使用的进出口数据来源于联合国商品贸易(UN comtrade)数据库,该数据库提供了各国历年6位HS编码的进出口数据。为将该数据与美国SIC(Standard Industrial Classification)行业分类匹配,本文参照Autor等(2013)的研究使用美国1995—2005年进口数据构造权重,将6位HS编码转换为4位SIC水平。同时,本文利用美国人口普查局(Census Bureau)County Business Patterns模块下的就业结构数据与密苏里州人口普查数据中心(Missouri Census Data Center)提供的每届选区和行政区划的交叉关系估算出每个选区的就业人数。

3.2.3 控制变量

为了尽可能减少遗漏因素对估计结果造成的影响,本文在回归中加入了一系列控制变量。具体来说,本文使用的选区层面控制变量包括当地的人口特征,如收入水平、黑人比例和学士学位以上人口比例,这些数据主要来源于美国经济分析局和美国人口普查局。同时,本文也参照既有研究对影响选举的其他选区因素进行了控制,包括获胜者得票优势以及在位者是否参与竞选,数据均来源于FEC官网。其中,本文按如下方法构造获胜者得票优势指标:将选区内所有候选人在普选阶段的得票率从高到低排序,计算获胜者与第二名支持率的差值。该差值越小,表明当地众议院席位的竞争越激烈。

本文还对州层面因素进行了控制,具体包括两党竞争关系、老兵数量、选民投票率以及工会化程度。本文参照Shufeldt和Flavin(2012)的研究使用Ranney指数衡量两党竞争关系,该数据可以从Carl Klarne的数据主页(www.klarnerpolitics.org)获得;制造业工会化程度的指标来源于Unionstats.com,其数值为行业中工会成员在就业人员中的占比;州层面的其他控制变量主要来源于美国人口普查局发布的美国统计概要(Statistical Abstract of the United States)。对于数据中出现的极少数缺失值,本文使用前一期数据进行近似。

3.3 描述性统计

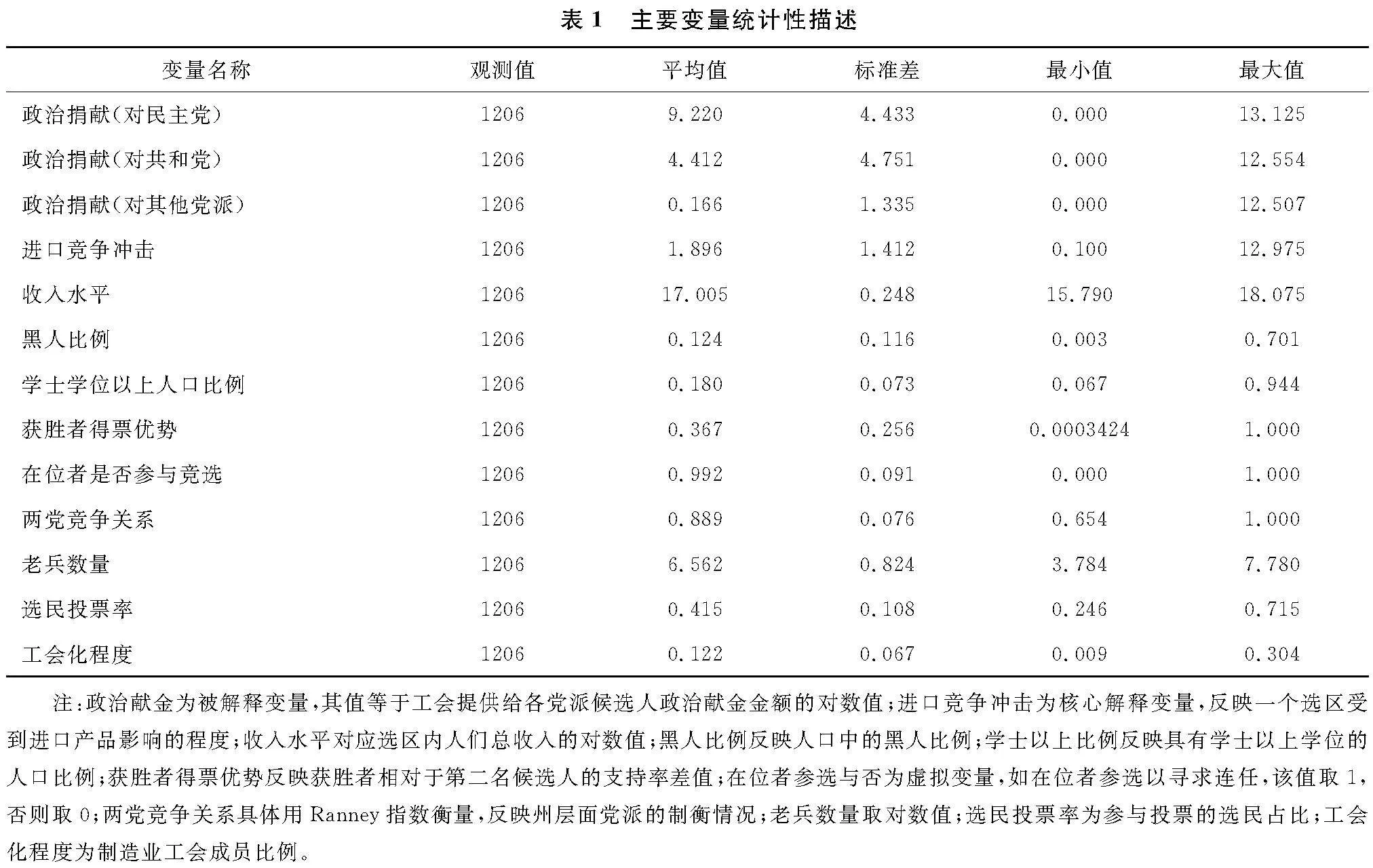

表1为基准估计中主要变量的描述性统计。本文选取了发生在2002、2004、2006和2008年的四届选举,在这个时间段内中国对美国出口增长迅速,且尽可能避免了金融危机的干扰与美国行政区划的较大调整。可以看出,工会作为民主党的忠实支持者,其管理的PAC的确将绝大多数捐款都用于支持民主党人的竞选活动。同时,样本期间众议院在位者寻求连任的可能性极高——当观测样本只涉及边界未发生变动的选区时,在位者寻求连任的比例达到了99%。

4 实证分析

4.1 基本回归

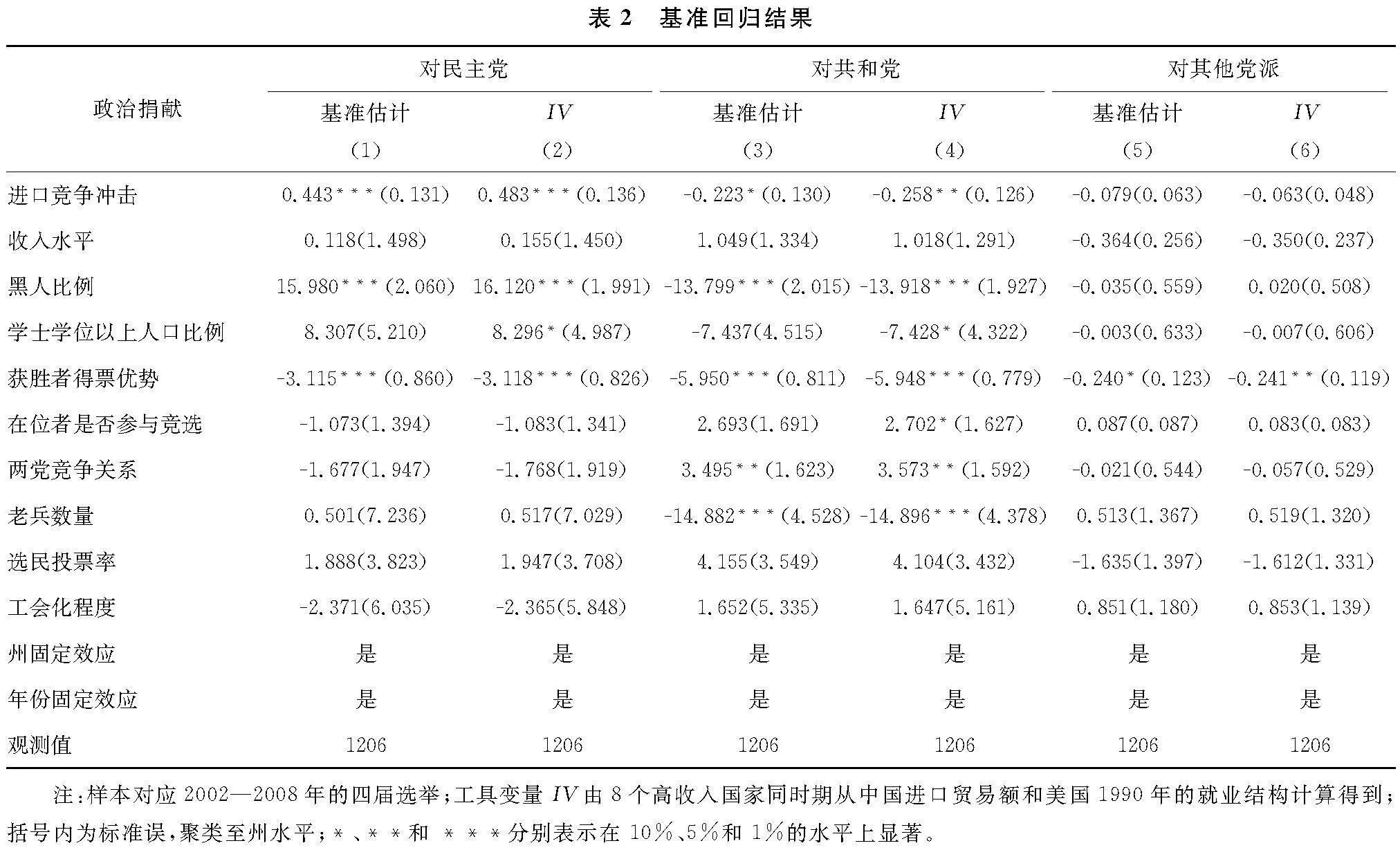

我们基于式(1)按受捐赠人所属党派对样本进行分组回归,结果列于表2中。可以发现,当受捐赠主体为民主党人时,核心解释变量的估计系数为0.443,在1%水平显著为正,这表明在控制地区特征的前提下,进口竞争冲击会提高工会为民主党人提供的资金支持,从而印证了工会与民主党人的密切联系。同时,较大的进口竞争冲击会促使工会降低对共和党人的资金支持。其原因可能在于,与工会所代表的低收入阶级不同,共和党的主张整体上代表了富人阶级,即使工会存在拉拢共和党人的意向,当资源有限时,工会更可能放弃这种努力。当受捐赠主体为无党派人士时,估计系数数值较小且不显著,原因可能在于这类候选人参选成功率极低——在样本时期,每届众议院席位中无党派立法者不超过1人。

基于以上结果,我们发现进口竞争会显著提升工会对民主党候选人的资金支持,降低对共和党人的资金支持。而Autor等(2020a)基于类似样本的研究却发现进口竞争会提升共和党人获胜的可能,本文结论是否与之矛盾呢?事实上,Autor等(2020a)同样给出了进口竞争降低共和党得票率的经验证据。为了解释这两处看似矛盾的结果,Autor等(2020a)强调,进口竞争对共和党获胜可能性的正向影响主要存在于获胜优势微弱的地区,或者说竞争更为激烈的选区。在美国选区划分逐年变动的背景下,本文剔除了存续时间只有一届选举的选区,如表1所示,剩余选区中几乎所有在位者都积极寻求连任,凭借在位者优势,平均意义上获胜者得票率能够领先第二名36.7%,大于Autor等(2020a)给出的临界值20%。同时,我们还将在后文中对工会提供政治捐献的主观动机进行检验,且尚未发现足够证据证明工会存在利用政治捐献改变选举结果的动机,反而支持了工会利用政治捐献换取获胜获选人政策支持的猜想,与保护待售模型的分析思路是内在一致的。除此之外,现实中美国工会成员只占据所有选民的有限比例,这在一定程度也解释了民主党人可能获得更多工会支持却不一定赢得选举的现象。

对于控制变量的估计结果,我们有如下解释:首先,选区内黑人占比增加会显著提高工会对民主党人的政治捐献,降低对共和党人的支持。这可能是因为黑人在工会代表的中低收入阶级中占据了较大比例,在黑人比例高的地区,工会所开展的动员活动更容易获得支持,表现出来的党派偏好就更为明显。其次,选区胜出者的得票优势越大,工会为两大党派候选人提供的资金支持就越少。这可能是由于某一候选人优势明显时,工会一方的支持难以改变最终的竞选结果,从而工会缺乏通过捐款影响候选人政策立场的筹码。最后,选区所在州的老兵数量会显著降低工会对共和党人的支持,这可能与老兵或退伍军人更倾向于赞同共和党的主张有关,共和党人得到的当地支持越多,工会利用捐款影响其政策立场的可能性就越低。

4.2 内生性问题

我们的估计过程中可能存在内生性问题。首先,美国这段时间的产品需求可能同时影响工会的政治行为和美国从中国进口的产品金额,而这种源于美国自身的产品需求本身又是难以观测的,因此可能存在遗漏变量问题。其次,为了提高获胜率,受工会青睐的候选人也有可能到面临更大进口竞争的选区参与竞选,由此也可能存在逆向因果问题。最后,中美两国间的贸易数据可能存在测量误差,当这种误差与公布的中国对美国出口金额相关时,得到的结果就会偏离真实值。

因此,本文构造工具变量对结果再次进行估计,构造方法详见前文。我们首先对工具变量的有效性进行检验:通过计算Shea Partial R Square(0.8586)以及Kleibergen-Paap rk Wald F统计量(485.161)排除了弱工具变量的担忧;Kleibergen-Paap rk LM统计量为8.457,在1%水平拒绝了“工具变量识别不足”的原假设。除此之外,内生性检验无法在10%水平拒绝解释变量外生的原假设。随后,我们将工具变量的估计结果呈现在表2中。民主党人和共和党人受捐款情况的估计系数分别由0.443和-0.223变为0.483和-0.258,但至少在5%水平显著。本文核心结论依旧成立,即进口竞争冲击提高了工会对民主党人的支持力度,降低了工会对共和党人的支持水平。

4.3 稳健性检验

考虑到历届选举工会都将绝大多数资金用于支持民主党人的竞选活动,因此在后文分析中我们将受捐赠主体限定为民主党人。

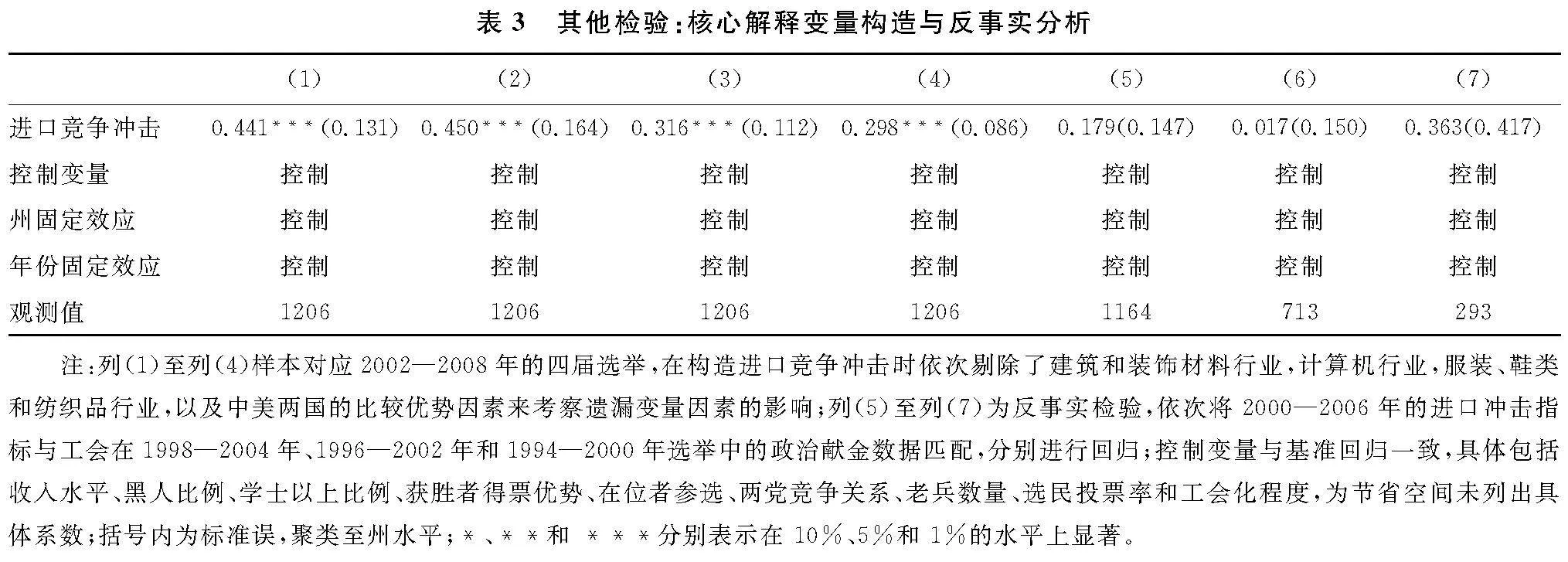

4.3.1 进口竞争冲击指标构造

对于本文的基准估计结果,另一个隐含的担忧在于,发达国家之间的产品需求可能相互关联,这意味着我们得到的估计结果反映的是内部需求冲击,而不是来自外部的供应冲击。在表3列(1)到列(3)中,本文参照Autor等(2013)的研究依次剔除了发达国家进口需求较大的产品所属的三类行业,即以钢铁、平板玻璃和水泥为代表的建筑和装饰材料行业,受技术发展带动的计算机行业,以及服装、鞋类和纺织品行业。随后,本文在表3列(4)中使用Autor等(2013)提出的引力模型剔除中美两国比较优势因素的影响,并对结果进行再次估计。我们发现,解释变量的估计系数虽然有所下降,但至少在5%水平上显著,这表明发达国家的共同需求变化并不能完全解释基准回归中得到的结果。

4.3.2 反事实分析

逻辑上贸易冲击会影响工会在未来的捐款安排,但未来的贸易冲击变动不应影响工会过去的政治捐款行为。如果上述两者存在联系,则说明前文所得结果可能是由某些无法观测的因素导致的。为了排除这种可能,接下来本文使用2000—2006年的进口冲击指标分别与工会在1998—2004年、1996—2002年和1994—2000年对应选举中的政治捐献数据匹配,并按照式(1)分别进行回归。与基本估计相同,考虑到美国选区随时间变动,本文同样从选区存续时间的角度对样本进行了限制,估计结果依次呈现在表3的列(5)到列(7)。各列核心解释变量的估计系数都变得不显著,证明难以获得足够证据表明进口冲击会影响工会过去的政治捐款行为,从而提高了本文结论的说服力和可信性。

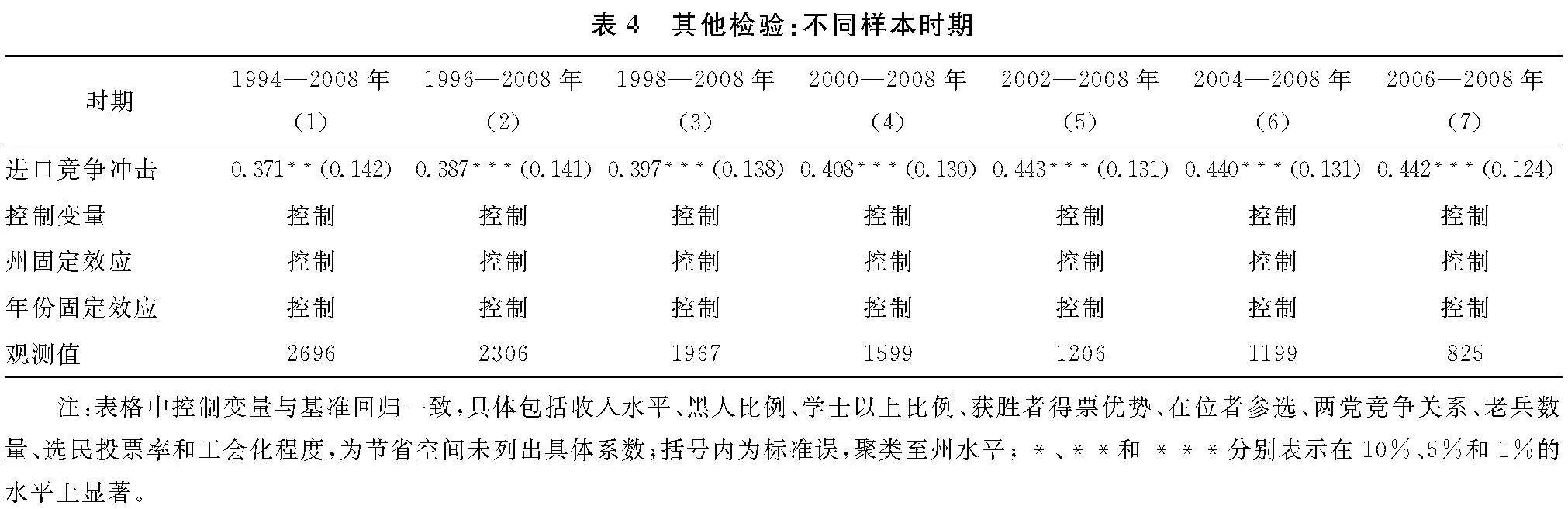

4.3.3 不同样本时期

由于中国对美国的出口增长加快于中国加入世贸组织后,因此我们在基准估计中将样本时期设定为2000年以后的时段。但事实上,中美两国之间的贸易联系一直未间断。接下来本文将样本时期向前延伸,进一步观察进口竞争和政治捐献之间的关系是否会受到不同时间段的影响。表4列出了1994年起不同时间点作为起始年到2008年的估计结果,被解释变量为工会提供给民主党人的政治捐献。我们发现,尽管系数大小存在差别,但贸易冲击对工会政治捐献的正向影响都是存在的。

4.4 异质性分析

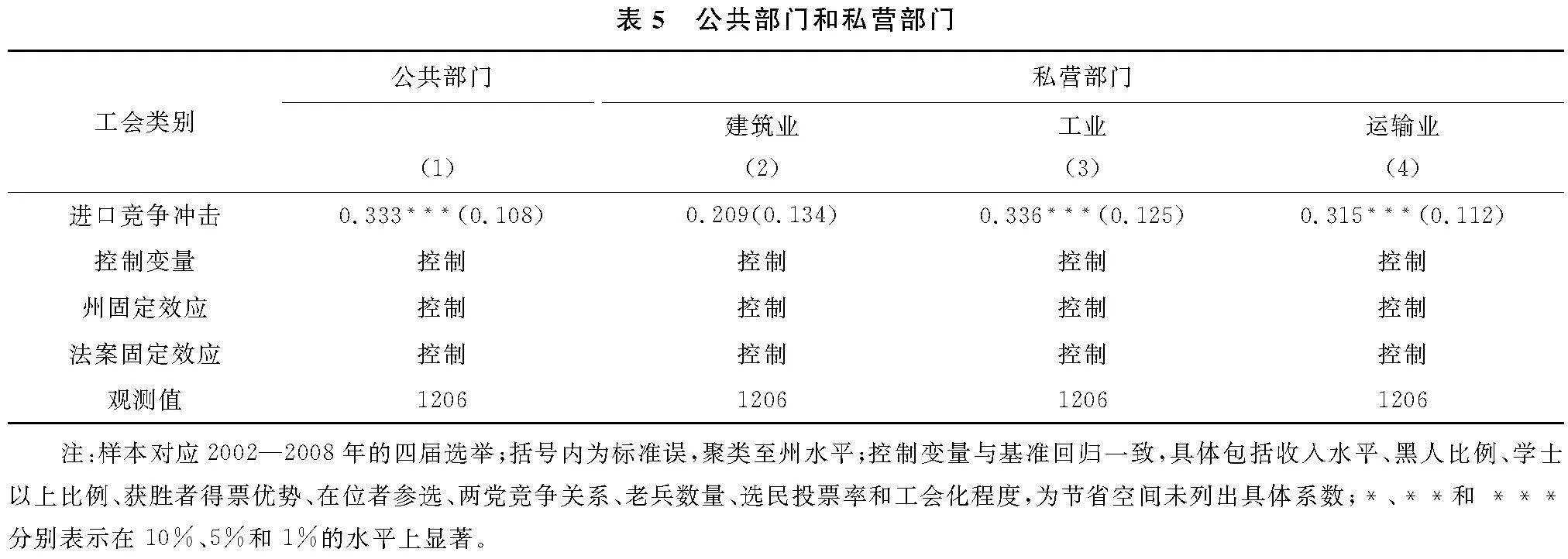

美国工会可大致分为两类:私营部门工会和公共部门工会。前者成员往往就职于制造业、建筑业和运输业企业,这类工会主要保护工人权益不受公司的侵害,后者的成员包括教师、警察和邮政人员等。依据unionstats网站提供的工会成员信息,两类工会的发展趋势存在明显差异:总体上美国工会成员数量呈现下降态势,私营部门工会成员数量下降尤为明显,但公共部门工会却有逐年壮大的趋势。从各类工会的网站宣传来看,无论是私营部门还是公共部门,美国的工会基本上都是一致反对贸易的,即便如教育行业这类几乎不受贸易影响的工会,也会从环境保护等角度反对自由贸易的推进。

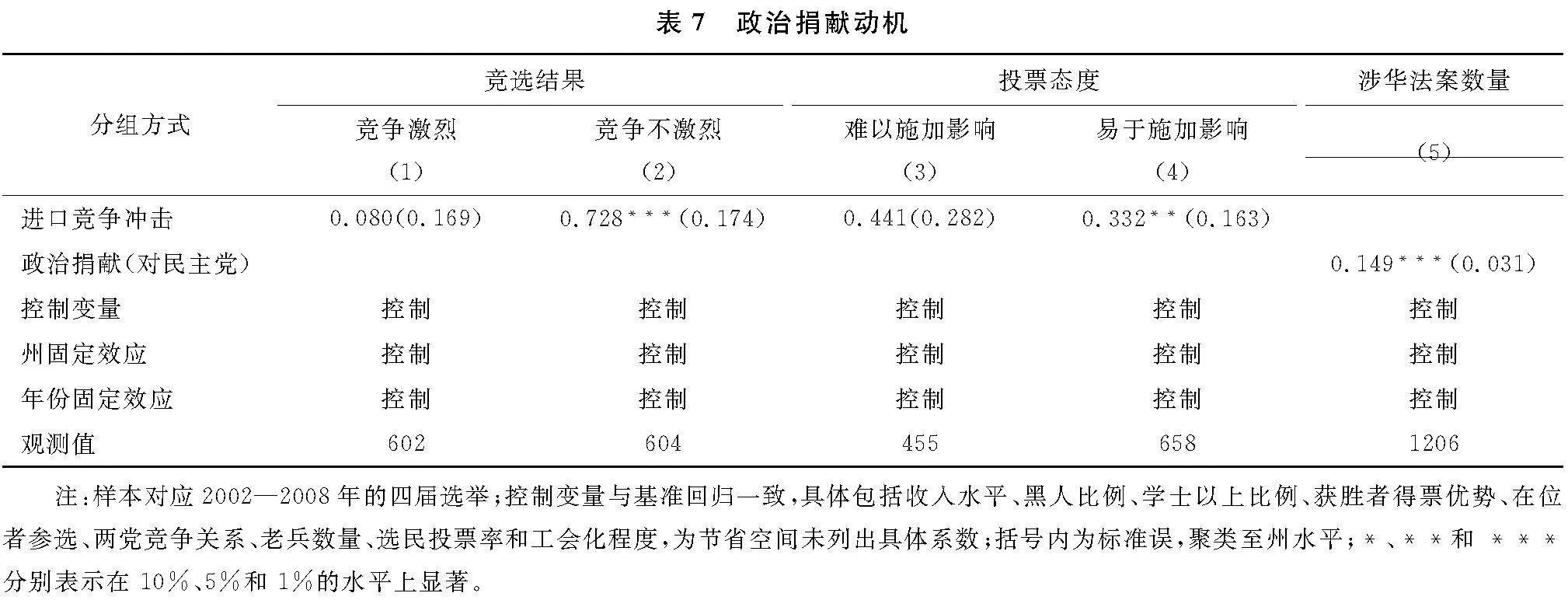

参考美国政治反应中心(Center for Responsive Politics,CRP)提供的行业分类,本文将工会分为公共部门和私营部门(后者可进一步细分为建筑业、工业和运输业工会),并进一步探讨面对进口竞争,不同类型的工会为民主党人提供政治捐献的力度是否会有所差异,对应估计结果列于表5中。我们发现,除建筑业外,公共部门、工业和运输业工会向民主党人提供的资金支持都会随着进口竞争冲击的增大而增加,且解释变量对应的估计系数较为接近。直觉上,公共部门工会受贸易影响的程度远低于私营部门,但结果却显示这些工会更愿意和私营部门站在一起,向立法者和总统施压,阻碍贸易进一步开展。

5 影响机制:客观实力与资源分配

5.1 工会的客观实力

依据基准估计结果,进口竞争冲击会增加工会对民主党人的资金支持,其背后原因究竟是工会在受贸易冲击影响大的地区募集到了更多捐款,还是工会有意识地将募集到的资金投向特定地区呢?

我们试着从多个角度评估工会提供政治捐献的客观实力。首先,对于一些工会来说,成员会费是维持其运营的重要资金来源,成员数量的下降会限制这些组织参与政治活动的能力;其次,依据美国法律,如果工会希望参与政治捐献活动,那么就需要组建PAC来向公众募集资金,PAC的运作和维持本身也有助于向公众宣传工会的主张;最后,按照联邦选举法,原则上工会向候选人提供的直接捐款最初应来源于从公众手中募集的资金,公众的捐款金额也从侧面反映了工会受到人们信任和支持的程度。因此,我们选取成员数量、PAC成立数量和公众捐款三个指标衡量工会实力。其中,工会成员数量和单个工会是否成立PAC的信息来源于美国劳动管理标准办公室(Office of Labor-Management Standards),公众(个人)捐款数据来源于FEC。

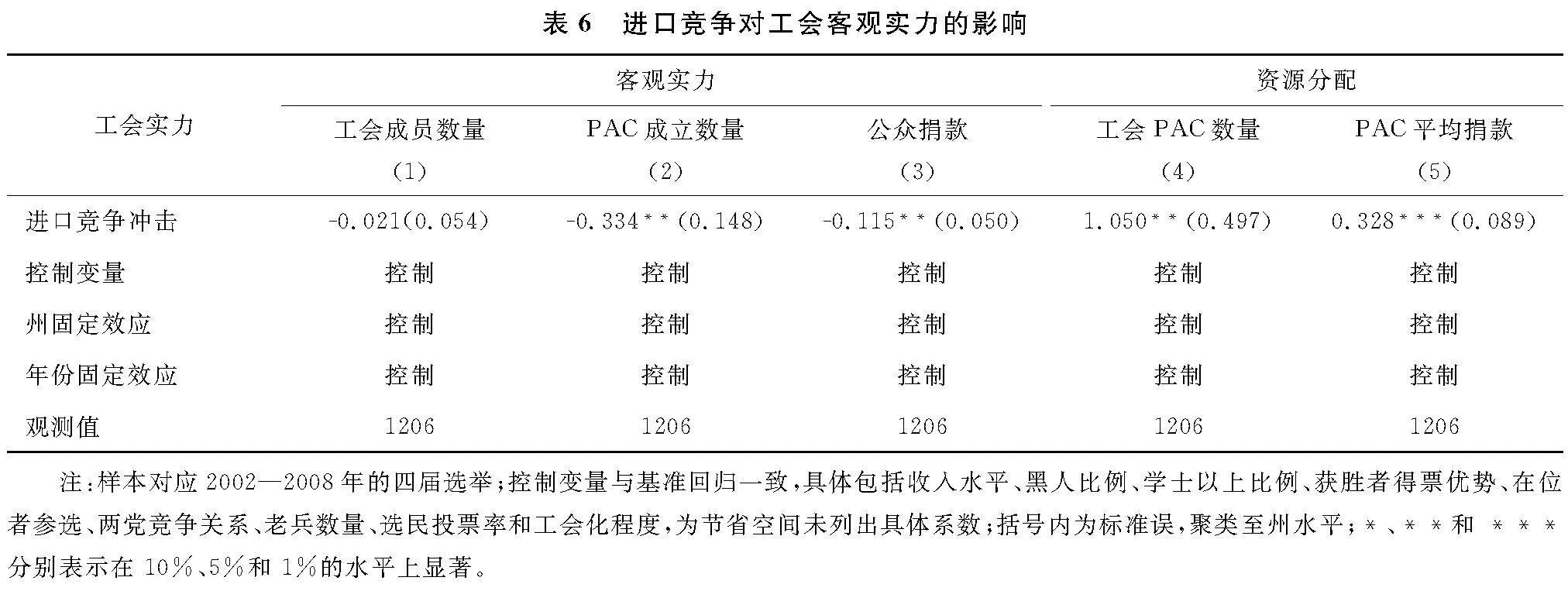

从表6的估计结果中可知,当被解释变量为当地工会成员数量时,核心解释变量估计系数为负但不显著,当被解释变量为选区内工会关联的PAC数量和工会从公众手中募集到的资金时,进口竞争冲击对应的系数为负且在5%水平显著。因此,难以找到足够的证据证明进口竞争冲击和工会政治捐献的正向关系是由工会实力增强导致的。相反,本文的估计结果表明进口竞争冲击可能在一定程度上降低了工会的组织实力。

5.2 工会的资源分配

接下来我们检验工会是否存在资源分配行为,即工会是否有针对性地将更多资金投入面临较大进口冲击的地区。我们计算了每个选区内为民主党人提供资金支持的工会PAC数量以及这些PAC的平均捐款金额,并进一步观察这两个指标是否会受到进口竞争冲击的影响。表6后两列的估计结果显示,选区对应的进口竞争冲击越大,为选区内民主党人提供资金支持的工会PAC数量也就越多,向民主党人提供支持的工会PAC平均捐款金额也更高。因此,进口竞争冲击可能通过影响工会的资源分配行为使得不同选区内候选人获得的政治捐献存在差异——受贸易冲击影响大的选区内的民主党人将得到更多的工会支持。

6 拓展分析:政治捐献行为的动机与作用

6.1 捐款动机:选举动机与影响动机

工会提供政治捐献的主观动机可大体分为两类——影响选举结果或影响立法者在特定问题上的立场或态度,接下来本文进一步检验这两类动机存在与否。

为检验选举动机的存在,本文着重关注进口竞争冲击和工会捐款行为的关系是否会因选举激烈程度有所差异。考虑到普选阶段更受公众关注,且选举时间更固定,本文接下来依据该阶段候选人得票情况对竞选激烈程度进行界定:选取每届选举所有获胜者得票优势的中位数作为标准,当某一选区获胜者的优势低于该标准时,就认为对应选区席位的竞争是激烈的,否则就认为竞争不激烈。随后,我们依据竞选是否激烈对样本分组回归。通过表7可知,不同于其他选区,对于竞争激烈的选区,难以找到足够证据表明进口竞争冲击会改变工会对民主党人的支持情况。事实上,美国议员有着极高的连任率,从1964年至今众议院在位者的连任率一直都保持在80%以上。在2000—2008年,每届选举众议院435个席位中至少有411个在位者寻求连任,连任率达到了94%以上(www.opensecrets.org)。在位者在资历、党派联系、资金支持和公众关注方面存在绝对优势,挑战者往往难以撼动其地位。此外,在每位候选人收到的所有捐款中,很少有单一捐款占据较大比重(Grossman和Helpman,1994),因此工会通过影响选举结果谋求自身利益的动机是有限的。

接下来,我们将目光投向影响动机,即工会看重立法者的职位、资历或是管辖范围,与其建立政治联系能够在未来为工会寻求有利的政策支持,如影响选举获胜的候选人(即立法者)在特定问题上的投票立场。事实上,为了连任或晋升,立法者都会重视所代表选区内的民意,在立法者投票记录公开的前提下,我们可以根据立法者的投票结果推测当地选民态度。如果当地选民倾向于反对贸易(或是持中立态度),那么工会通过政治捐献向立法者施加影响就会更为容易;如果代表选民的立法者始终投票支持贸易自由化,则认为工会向该选区立法者施加影响的可能性就会很小。如果工会存在影响动机,面对进口竞争,我们推测工会在易于施加影响地区的政治参与会更积极。

为检验上述假设,我们首先利用美国政治反应中心(CRP)提供的游说数据识别出样本时期工会关心的法案,即工会曾试图通过游说方式对立法者施加影响的贸易法案。然后,结合Govtrack网站提供的法案表决记录识别立法者在贸易问题上的态度来推测对应选区的选民意向:如果代表选民的立法者在任期内对于工会所关心的若干法案中的多数持贸易反对态度(或是没有既定的态度),就认为工会向该立法者施加影响是可行的;如果立法者对于其中多数法案的表决结果都站在促进贸易的立场,我们就认为工会利用资金对其施加影响的可能性很小。随后我们依据选民意向将选区分为两组,即工会易于施加影响的选区以及难以施加影响的选区,并进一步比较这两类选区中进口竞争冲击与工会政治参与的关系是否会有所差异。

表7的结果表明,工会的捐款行为确实会因向立法者施加影响的难易程度存在差异:对于易于施加影响的选区,工会提供的政治捐献会随着进口竞争冲击的增强而增加,但对于难以施加影响的选区,无法找到贸易冲击影响工会政治捐献的证据。该结果为工会政治捐献行为的影响动机提供了证据,并印证了现有文献中的研究发现——工会的政治捐款与国会立法者反对贸易的投票结果相关联。

6.2 捐款作用:涉华法案的提出

工会改变部分立法者的贸易态度未必能够保证获得最终的政策支持。事实上,不论是前文提到的签订北美自由贸易协定、签订乌拉圭回合协议、给予中国最惠国待遇或是给予中国永久性正常贸易关系地位,相关法案对应的众议院表决结果均为通过。出现这种情况的原因一方面在于美国存在大量的利益团体,支持贸易的工商界团体同样拥有雄厚的资金,也会积极游说立法者来改变其在相关问题上的态度。另一方面,尽管工会与民主党保持紧密的政治联系,但在美国两党制的政治背景下,尤其是在布什(George Walker Bush)执政期间国会多数党为共和党的情况下,即便工会获得民主党人的所有支持,单一政党态度对法案最终表决结果的影响也是有限的。考虑到工会对贸易自由化问题的抵触,在无法保证获得最终政策支持的情况下,工会为什么会继续为民主党人提供政治捐款呢?换言之,如果不能左右贸易法案的表决结果,获得工会支持的立法者如何表现自身在相关问题上的努力呢?我们接下来试着从立法者提案的角度对这个问题进行探讨。

除了对法案进行表决,美国的国会立法者本身也是法案提出者。为了保证自身提出的法案能够得到足够的重视,立法者需要花费额外精力就法案内容与其他立法者或利益相关者磋商。但即便立法者得到了他人予以支持的承诺,到了真正投票表决时对方也有可能反悔,从而导致立法者的努力功亏一篑。成为法案的共同发起人为解决这个问题提供了思路。对于每项法案,共同发起人的信息是公开的,如果作为共同发起人的立法者违背了诺言,那么该立法者的信誉就会受到损害,相应地,其自身所主张的法案的支持情况就会受到影响(Bernhard and Sulkin,2013)。因此,成为某法案的发起人或共同发起人,能够较为可信地传达立法者在某些问题上的态度。

由于中国对美国的出口在2000—2008年增长迅速且占据重要比重,与中国的关系更有可能成为立法者关注的重点。接下来我们进一步分析工会为候选人提供选举资金的行为会不会改变其在法案提出方面的努力,即获得工会更多资金支持的立法者是否会更为积极地提出涉华法案来影响中美关系。参照Wichowsky和Weiss(2020)的研究,我们选择基准回归样本期间众议院提出的与中国有关的法案,并提取对应法案的发起人(Sponsor)与联合发起人(Cosponsor)信息。相应数据来源于Govtrack网站。在所涉及的四届国会中,立法者提出的涉华法案内容涵盖外汇、领土、贸易以及文化等多个方面。将立法者信息与工会捐款匹配后,我们按照式(2)进行回归,其中变量Countbill表示获胜的候选人(即选区立法者)作为发起人或联合发起人提出的涉华法案数量(取对数),其他变量含义与前文一致。

Count_billt,s,d=β1×ContributionDt,s,d+βControls+γt+γs+εt,s,d(2)

表7最后一列的结果显示,工会捐款金额与立法者提出涉华法案数量的关系在1%水平上显著为正,这表明如果工会为立法者提供更多的资金支持,立法者就会提出更多的涉华法案来引起国会对中国问题的关注。另外,依照前文标准将立法者所代表选区按照贸易态度分组后,我们还发现,相比于贸易态度更为缓和的选区,如果一个选区整体上更抵触自由贸易,那么代表该选区的立法者会更多地参与涉华法案的提出(两者均值在1%水平上存在显著差异)。因此,获得工会支持的立法者除了通过公开投票反对推动贸易自由化的有关法案,也有可能通过提出更多的涉华法案引起国会成员对中美贸易关系的重视。

7 结论与建议

美国是我国重要的贸易伙伴,大量研究表明其政策制定会受到国内利益集团的影响。本文将研究视角集中于反对贸易的工会组织,基于Autor等(2013)构造的进口竞争冲击指标,并结合FEC提供的2000—2008年美国国会众议院选举的政治捐献数据,探究了贸易冲击对工会政治参与的影响。本文的主要研究结论如下:选区受到的进口竞争冲击越大,工会对民主党人的资金支持就越多,这并非是因为工会实力在进口竞争激烈的地区得到了增强,而是由工会在各选区间的资金分配行为导致的。同时,我们发现上述正向关系仅出现在工会易于向候选人施加影响的选区,这在一定程度上支持了Grossman和Helpman(1996)围绕利益集团政治捐献行为提出的影响动机,即工会通过提供资金支持改变立法者在贸易问题上的投票态度。进口竞争冲击与工会政治捐献的关系也会因工会所在行业而有所差异。除此之外,我们还发现获得更多工会资金支持的立法者会提出更多的涉华法案来引起国会成员对中美关系的重视。

在贸易全球化成为主流趋势的今天,不乏贸易保护主义的实例,本文研究结果为理解美国对华贸易政策的形成提供了参考,也为探讨中国与其他国家之间贸易摩擦的成因提供了新思路。依据本文的研究结果,我们有如下两点启示:

第一,经济全球化加深了各国间的联系,提高了贸易双方的福利水平,但当工人掌握的技能替代性强,或者本国产业结构调整滞后时,贸易就有可能加剧不同群体的收入和分配差距,促使反全球化力量形成。工会作为美国政治生活中的一类重要利益集团,其对于贸易所造成短期冲击的重视程度往往超过贸易带来的长期福利改善。因此,即便工会成员作为消费者能够享受到贸易带来的商品价格降低和种类丰富等好处,工会整体上也将作为贸易反对力量影响美国的政策制定。

第二,由于美E2Ia2M1j25L8s5sRd8ancg==国国内存在代表不同群体利益的多种团体,工会本身又具有鲜明的党派倾向,即便现有研究证明了工会捐款能够促使立法者在与中国有关的贸易问题上持反对态度,但法案的最终表决结果却未必合乎工会的期望或是能够给工会带来真正的政策好处。即便中美贸易关系未因法案表决结果发生实质变化,获得工会捐款的立法者频繁提出涉华法案的行为却足以引起国会对中国问题的关注,从而给未来的中美关系发展带来更大的不确定性。考虑到中美两国密切的贸易关系,我国应时刻关注美国的政策动向,提前为日后可能出现的贸易摩擦做好准备。

参考文献:

[1] 马述忠.国内支持、利益集团与多哈回合:对美国立场的政治经济学诠释[J].管理世界,2007(3): 156-157.

[2] AUTOR D, DORN D, HANSON G. The China syndrome: local labor market effects of import competition in the United States[J]. American Economic Review, 2013, 103(6): 2121-2168.

[3] 张亚斌,杨翔宇,钟源.美国制造业就业及变动机制研究:基于全球价值链视角[J].国际贸易问题,2020(11): 94-108.

[4] AUTOR D, DORN D, HANSON G, et al. Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure[J]. American Economic Review, 2020a, 110(10): 3139-3183.

[5] 林雨晨, 席天扬. 右翼民粹主义的政治经济学:来自进口贸易和难民冲击的影响[J]. 经济学(季刊), 2020, 19(4): 1191-1212.

[6] BLOOM N, DRACA M, VAN REENEN J. Trade induced technical change? The impact of Chinese imports on innovation, IT and productivity[J]. Review of Economic Studies, 2016, 83(1): 87-117.

[7] AUTOR D, DORN D, HANSON G, et al. Foreign competition and domestic innovation: evidence from us patents [J]. American Economic Review: Insights, 2020b, 2(3): 357-374.

[8] GROSSMAN G M, HELPMAN E. Protection for sale[J]. American Economic Review, 1994, 84(4): 833-850.

[9] BOMBARDINI M, TREBBI F. Competition and political organization: together or alone in lobbying for trade policy[J]. Journal of International Economics, 2012, 87(1): 18-26.

[10] GROSSMAN G M, HELPMAN E. Electoral competition and special interest politics[J]. Review of Economic Studies, 1996, 63(2): 265-286.

[11] BALDWIN R E, MAGEE C S. Is trade policy for sale? Congressional voting on recent trade bills[J]. Public Choice, 2000, 105(1/2): 79-101.

[12] 李坤望, 王孝松. 美国对华贸易政策的决策和形成因素:以PNTR议案投票结果为例的政治经济分析[J]. 经济学(季刊), 2009, 8(2): 375-396.

[13] JACKSON D J, ENGEL S T. Friends don't let friends vote for free trade: the dynamics of the labor PAC punishment strategy over PNTR[J]. Political Research Quarterly, 2003, 56(4): 441-448.

[14] JANSA J M, HOYMAN M M. Do unions punish democrats? Free-trade votes and labor PAC contributions, 1999—2012[J]. Political Research Quarterly, 2018, 71(2): 424-439.

[15] MATSCHKE X, SHERLUND S M. Do labor issues matter in the determination of U.S. trade policy? An empirical reevaluation[J]. American Economic Review, 2006, 96(1): 405-421.

[16] GOLDFIELD M. Labor in American politics: its current weakness[J]. The Journal of Politics, 1986, 48(1): 2-29.

[17] MACPHERSON D A, STEWART J B. The effect of international competition on union and nonunion wages[J]. Industrial and Labor Relations Review, 1990, 43(4): 434-446.

[18] ABRAHAM F, KONINGS J, VANORMELINGEN S. The effect of globalization on union bargaining and price-cost margins of firms[J]. Review of World Economics / Weltwirtschaftliches Archiv, 2009, 145(1): 13-36.

[19] KORPI W, SHALEV M. Strikes, industrial relations and class conflict in capitalist societies[J]. The British Journal of Sociology, 1979, 30(2): 164-187.

[20] COLANTONE I, COUCKE K, SLEUWAEGEN L. Low-cost import competition and firm exit: evidence from the EU[J]. Industrial and Corporate Change, 2015, 24(1): 131-161.