传统到新型: 政务热线驱动基层社会治理创新

2024-09-20郭成玉滕玉成

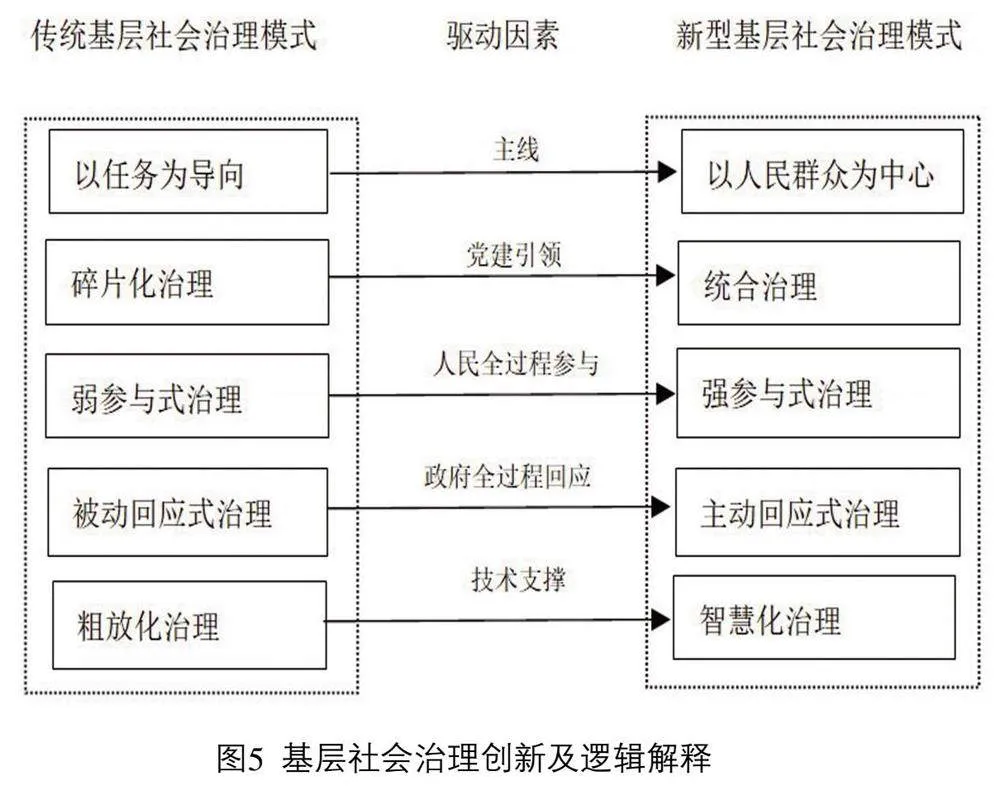

摘 要:基层社会治理是国家治理体系的重要组成部分,政务热线驱动基层社会治理创新成为学界关注的重点议题,而政务热线改革与全过程人民民主实践具有高度的契合性,由此可引入全过程人民民主视角对该重点议题进行探讨。研究发现,“以人民为中心”是政务热线改革的主线,党建引领促进基层社会的统合治理,人民群众全过程参与促进基层社会的强参与式治理,政府全过程回应促进基层社会的主动回应式治理,技术支撑促进基层社会的智慧化治理,实现了基层社会治理由传统的以任务为导向、碎片化、弱参与式、被动回应式、粗放化治理模式向以人民为中心、统合、强参与式、主动回应式、智慧化治理模式转变,从而驱动了基层社会治理创新。为此,政务热线改革要以全过程人民民主为基本遵循,发挥“以人民为中心”、党建引领、人民群众全过程参与、政府全过程回应、技术支撑等要素作用,从而推动基层社会治理效能提高。

关 键 词:政务热线;全过程人民民主;基层社会治理;生成机理

中图分类号:C939 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2024)09-0091-15

党的二十大报告指出,“完善社会治理体系”“健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能”[1],为加强和创新基层社会治理提供了科学指引。政务热线作为社会主义新时期推动基层社会治理创新的重要突破口,在各地逐步推进。随着政务热线改革的深入,人民群众诉求的全面响应机制逐渐建立,各项民生问题得到有效解决,人民群众参与基层社会治理的积极性与热情显著提高,推动了基层社会治理向新型的治理模式转变。任何一项成功改革的背后都有它成功的逻辑,只有弄清楚改革成功的逻辑,才能有针对性地持续推进与巩固改革成果。那么政务热线驱动基层社会治理到底实现了怎样的创新以及内在逻辑是什么?这是本文的出发点及所要解决的核心问题。

政务热线改革初衷是坚持以人民为中心的思想,建立响应民生诉求的渠道,根据人民群众的诉求办事,全心全意为人民服务,其中保障民生、增进民主是政务热线改革的重要目标。习近平总书记坚持人民主体地位的系统论述,2019年11月在上海考察时提出“人民民主是一种全过程的民主”的重要论断,后于2022年党的二十大报告中强调“全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性,是最广泛、最真实、最管用的民主”[2]。从具体改革实践来看,政务热线改革所遵循的民主是全过程人民民主,它是“全过程人民民主”在现实中的具体化操作及生动实践。鉴于此,笔者引入全过程人民民主视角,在分析、对比传统基层社会治理与新型社会治理结构特征基础上,从具体案例入手,深入探讨政务热线驱动基层社会治理创新及内在逻辑问题。

一、文献回顾

(一)政务热线在基层社会治理中的价值

政务热线突破了传统基层社会治理难以满足国家发展与规划的现实瓶颈,成为基层社会治理改革创新的有力杠杆。[3]尽管政务热线在推动基层社会治理进程中仍存在治理效能与资源投入不匹配[4]、政府部门回应不足[5]、数据质量治理困境[6]以及技术治理的效率悖论[7]等难题,但经过30多年的发展,我国政务热线逐渐走向成熟。一方面,以政务热线为主渠道而建立的以人民群众为中心的、反映公共价值与回应公共诉求的快速响应机制,坚持“民有所呼、我有所应”,实现了民主、责任和信任等价值的创造,提高了政务服务质量。[8]另一方面,借助政务热线受理平台及大数据技术的动态化民情民意汇聚、社会风险感知、数据共享和智能化分析等功能,构建了协同共治的新生机制,推动了基层社会治理转型。[9]政务热线正是通过这种前端以人民群众为中心的快速响应机制和后端以协同共治为主导的治理机制,实现了政务服务与基层社会治理的统一及其双重效能的提高。

(二)政务热线驱动基层社会治理创新的研究视角

从现有研究看,关于政务热线驱动基层社会治理创新的研究视角主要集中在三个方面:一是科层流程重塑视角。政务热线从科层组织底层实现了对纵向政府层级间、横向部门间的整合,以及政府条块部门间的深度融合与集成,促进传统科层流程向“以人民群众需求为中心”的新型科层组织流程转变。[10][11]二是政民互动视角。依托政务热线改革中建立的多沟通渠道,人民群众可以畅通、完整地表达诉求,基层政府可以及时、准确、全面地理解和把握以及精准、高效地回应人民群众诉求,提升基层社会治理的民主性与回应性。[12]三是数据赋能视角。政务热线具有重要的数据价值和独特的数据特征,对政务热线数据加以利用,既可以实现数据价值的再利用,为基层政府决策提供科学依据,也减少了因获取基层社会治理所需信息而产生的成本。[13][14]

(三)全过程人民民主的研究现状

我国全过程人民民主是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。全过程人民民主的现有理论研究主要聚焦于以下四个方面:一是“民主价值”层面。全过程人民民主是对我国人民当家作主的民主政治制度体系本质特征的概括,遵循以人民为中心的价值取向,其民主内容更为丰富,民主方式更为科学。[15][16]二是“人民主体”层面。人民群众在政治生活中行使国家权力,在基层社会事务中实现自我管理,是人民民主真实性的实现形式要素,是人民民主理论的新基石。[17][18]三是“全过程性”层面。全过程人民民主涵盖民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等一切民主过程,具有人民参与全、民主制度全、利益代表全、公共理性全、民主程序全等特征。四是“实现机制”层面。主要包括全过程人民民主的责任机制、公共政策机制、精准识别机制、智能化机制、回应机制、运行机制等,为全过程人民民主提供了可行的实现路径。[19]

综上,政务热线驱动基层社会治理创新及全过程人民民主的相关研究为本文提供了理论基础。尽管已有研究中的科层流程重塑视角、政民互动视角、数据赋能视角为探索政务热线驱动基层社会治理创新问题提供了某种合理的解释,但较为笼统,缺乏具体的理论指导,很难从清晰的逻辑要素或具体层面做出较强解释。此外,鲜有学者意识到政务热线改革实质是“全过程人民民主”在现实中的具体化操作及生动实践,更鲜有学者从“全过程人民民主”视角深入探讨政务热线驱动基层社会治理创新的逻辑问题。由此,笔者引入“全过程人民民主”新视角构建理论分析框架,以期为以政务热线改革驱动基层社会治理创新提供可借鉴的成功经验。

二、理论分析框架:基于全过程人民民主

(一)全过程人民民主的关键要素及运行机制

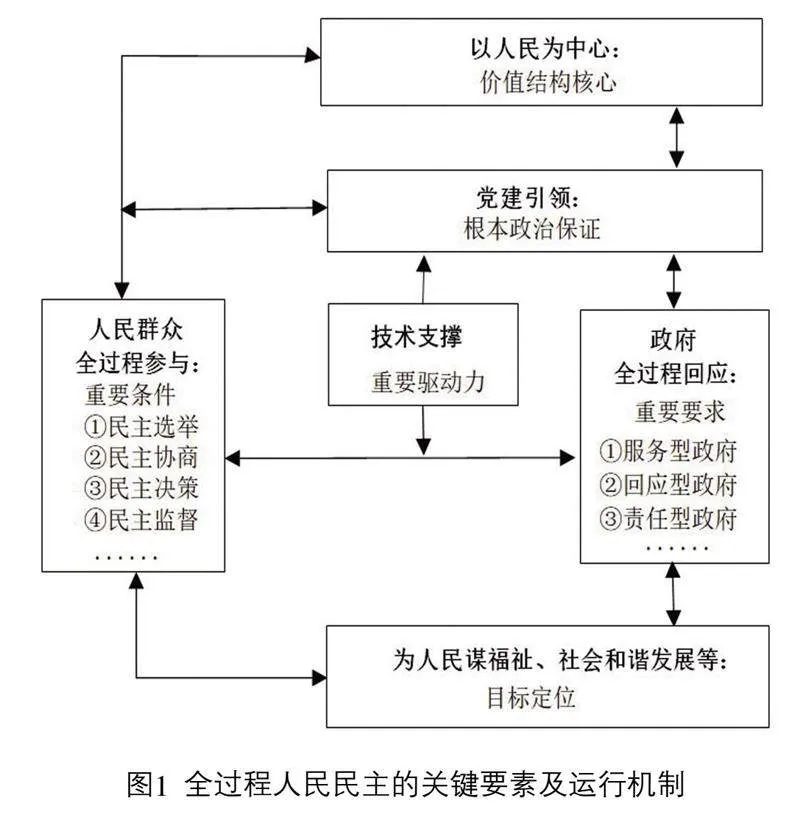

结合党的二十大报告对全过程人民民主做出的重大论述,“必须坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,坚持人民主体地位,充分体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力”[20],并借鉴学者们对全过程人民民主的“民主价值”“人民主体”“全过程性”“实现机制”层面的现有探讨,以及技术在我国民主实践中的赋权与赋能作用,笔者归纳出全过程人民民主的五个关键要素,即以人民为中心、党建引领、人民群众全过程参与、政府全过程回应和技术支撑。

一是以人民为中心是全过程人民民主价值结构的核心。在人民民主专政的社会主义中国,人民是国家和社会的主人,民主政治建设服务于广大人民群众的根本利益。在发展全过程人民民主进程中,只有坚持以人民为中心的价值理念,才能赢得民心,凝聚民力。[21]二是党建引领是全过程人民民主的根本政治保证。“政党是民主实践的主导力量”[22],作为中国特色社会主义的最本质特征和社会主义制度的最大优势,党建引领是坚持“以人民为中心”价值理念以及实现全过程人民民主的根本政治保证。三是人民群众全过程参与是全过程人民民主的重要条件。民主赋予了人民群众广泛参与基层社会治理的权利,全过程人民民主则将人民群众的参与权扩大到“全过程”层面,涵盖民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等国家政治和社会生活的方方面面。四是政府全过程回应是全过程人民民主的重要要求。强调打造服务型政府、回应型政府等,提高政府回应性,注重民主效果,追求实质性、高质量的民主形态。五是技术支撑是全过程人民民主的重要驱动力。大数据、云计算等信息技术有利于优化政民互动方式、帮助决策层科学决策,从而加速全过程人民民主进程。

总之,实现全过程人民民主的目标,即保障人民群众权利、为人民群众谋福利、促进社会和谐发展等,需要以上五个要素的协同作用。根据此逻辑,笔者构建了全过程人民民主的关键要素及运行机制(图1)。需要指出的是,技术并不是实现全过程人民民主的唯一支撑要素,还应包括人力、财力、物力等,但就目前全过程人民民主网络化发展趋势及技术驱动的重要作用来看,技术支撑是当前实现全过程人民民主的关键要素,因此笔者选取了具有代表性的技术支撑要素进行讨论。

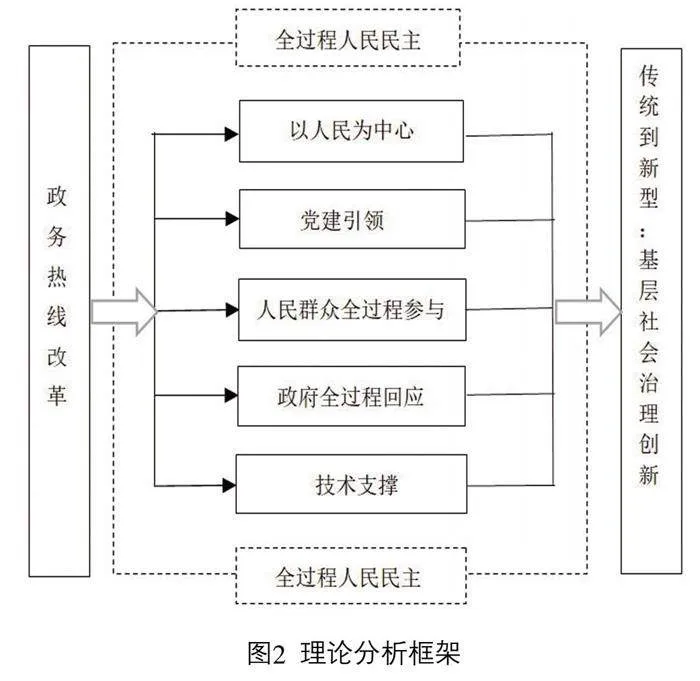

(二)理论分析框架

基于全过程人民民主视角,从以人民为中心、党建引领、人民群众全过程参与、政府全过程回应、技术支撑五个关键要素层面,构建了政务热线驱动基层社会治理创新及内在逻辑的理论分析框架(图2)。

第一,政务热线改革坚持以人民为中心的价值理念。始终把人民群众的冷暖放在心上,想人民所想,急人民所急。从“想为民办事”转向“主动以人民群众的诉求为依据办事”,解决人民群众的急难愁盼问题,向人民群众传递关心和温暖,让人民群众真正感受到“家门口”的幸福。

第二,基层党委在政务热线改革中发挥领导核心作用。以人民群众的根本利益为行动指南,设置科学的制度设计或激励机制调动诉求承办部门及工作人员的积极性,在不改变现有行政体系中“条条”与“块块”职能边界和隶属关系基础上,运用党的意识形态和政治资源,促进“条块”协同办理人民群众诉求。

第三,政务热线改革积极调动人民群众全过程参与。比如,在政务热线改革立法阶段,使人民群众广泛表达民意。在诉求提出阶段,促进人民群众积极维护自身权益,提出合理诉求。在诉求办理阶段,将诉求办理过程完全置于“阳光”下,人民群众可以全过程监督,这有利于促进政府真正为人民群众办实事。

第四,政务热线改革要求政府全过程回应人民群众的诉求,即“全响应”。政务热线受理平台在接听人民群众来电后,第一时间拉动响应机制,将人民群众诉求的办理响应时间缩至最短。对于单个部门难以办理的难点、重点问题,积极建立联合督办机制,调动多部门合力办理,以贯彻落实“事事有回音、件件有落实”的工作要求,真正实现问需于民、问计于民的工作目标。

第五,政务热线改革高度重视技术支撑作用。政务热线受理平台有利于民意的全链条流通,可以有效调动“条块”多层级部门密切配合、高效衔接、科学决策。此外,政务热线受理平台还可以进行民情民意汇聚、社会风险感知、智能化分析等,促进人民群众诉求办理向精准化、协同化、智慧化转型。[23]

可见,政务热线改革在我国党建引领下,坚持以人民为中心的价值理念,鼓励人民群众全过程参与,要求政府全过程回应,并借助技术支撑优势,有效驱动了传统基层社会治理模式向新型基层社会治理模式转变,实现了基层社会治理创新。

三、传统基层社会治理特征及模式

基层社会治理是整个国家和社会有效运行的坚实基础,但我国传统基层社会治理①面临巨大的挑战,具有体制内压力传导、碎片化权威、人民群众参与缺失、基层政府权责失衡及信息共享难等特征,呈现出以任务为导向、碎片化、弱参与式、被动回应式、粗放化等治理模式,阻碍了基层社会治理效能的提高。

(一)体制内压力传导:以任务为导向的治理

我国科层体制中存在自上而下压力传导和自下而上策略选择两条逻辑。[24]在中央到地方逐级“发包治理”过程中,为了超额完成中央的政治任务,保证在政治锦标赛中取胜,各级政府会将考核指标层层加码,从而逐级放大了基层政府面临的考核压力。[25]为了规避考核的问责风险,基层政府往往会采取变通性的策略,将工作重心放在上级政府最为关注的任务上,以专项治理形式展开治理运动,响应迅速、动员范围广、执行标准严,可能在短时间内取得立竿见影的效果。然而,它们以中心任务为导向,以考核为目的,体现的并非以人为中心的治理目标,容易产生一些面子工程、形象工程以及较为严重的文牍化和留痕管理现象,这使基层社会治理逐渐悬浮化[26],根本无法解决人民群众长期存在的发展性诉求问题。

(二)权威碎片化:碎片化治理

政府横向的“蜂窝状结构”与纵向的“职责同构”共同形塑了我国相对独立的碎片化权威体制。传统计划经济体制下,因中央权力、资源高度集权化,横向同级政府间缺乏协同合作的动力,呈现出彼此独立、相互竞争的“蜂窝状结构”。政府职责同构的体制安排,使纵向不同层级的政府在职责和机构设置上高度统一,表现出“上下对口,左右对齐”特征。中央到地方政府之间实际上形成了一个个“大而全、小而全”的“权力同心圆”,在同心圆的内部,包括同心圆覆盖的上下级政府间极易协同配合,但在同心圆之间、横跨同心圆边界的上级的“条”和下级的“块”之间,因权力竞争、利益分化难以形成整合的组织化运作模式,导致基层社会治理处于碎片化的失序状态,不仅加剧了基层政府部门之间的冲突,也造成了基层力量间的相互抑制和抵消,进而影响了基层社会治理目标的实现。[27][28]

(三)人民群众参与缺失:弱参与式治理

基层社会治理处在一个由多元治理主体组成的相互依赖、相互依存的环境中,实际上已成为多元治理主体间利益博弈与整合的过程。然而,在传统基层社会治理实践中,由于缺乏多元治理主体利益表达与沟通的反馈机制,治理主体无法畅通地表达自身的利益诉求,更不能及时有效地参与基层社会治理。尽管类似传统线下听证会等方式的民情民意表达活动有时也举行,但因听证范围、程序、结果等方面缺少明确的法律规定和制度性保障,人民群众参与的作用和效果并不能令人满意。[29]此外,在多元治理主体相互交织的利益关系网中,基层政府的自利行政、人民群众的不合理诉求、企业的逐利倾向等使基层社会治理环境更加复杂化,减弱了多元治理主体参与基层社会治理的有效性与真实性,使基层治理形成了一种弱参与式治理模式。

(四)基层政府权责失衡:被动回应式治理

在我国压力型体制下,中间层级政府逐渐演变为“管政府的政府”,通过层层加码的“权力链条”,将社会治理事务逐级“打包”交给基层政府。随着社会的发展,治理事务日益复杂化,基层政府作为实现基层社会治理与回应人民群众诉求“最后一公里”的主要实践主体,对处理繁重、复杂的基层社会治理事务负有属地管理与“兜底”责任,但权力、财力、物力等资源配置却被截留在高位、难以下移,出现“越到底层,行政责任越大,而治理资源配置越弱”的失衡状态。在这种压力型体制及属地管理下,基层政府责大权小或有责无权,在一定程度上消解了基层政府的回应力,使基层政府有意愿而无独立处理基层社会治理事务的能力,被动回应式治理成为常态。

(五)信息共享难题:粗放化治理

基层“块块”直面基层社会及人民群众,具有“短通路”优势,可以更加全面地获取基层社会治理及人民群众诉求信息,回应策略也较易在“熟人社会”环境下取得入情、合理的社会效应。然而,“条条”在知识、信息获取上,与“块块”具有较大的差异。“条条”面临“管得了但看不到”的难题,加上缺乏信息共享的协同机制,根本无法从科层链条中获取有效的基层社会治理及人民群众诉求信息,难以对基层社会实施精准治理。此外,“条块”各部门因部门利益或“数据信息即权力”观念的影响,要么选择不公开信息,要么共享信息不及时,要么不同部门之间的信息出现交叉和重叠现象,“信息孤岛”和“信息打架”问题较为突出,使基层政府也只能依据手中所掌握的碎片化信息对基层社会进行粗放化治理。

四、政务热线驱动下的新型基层社会治理结构及生成机理

传统基层社会治理具有体制内压力传导、碎片化权威、人民群众参与缺失、基层政府权责失衡及信息共享难等特征,这实质也是基层社会治理亟需破解的困境,严重阻碍了基层社会治理效能的提高。随着政务热线改革的深入,政务热线改革逐渐成为推动基层社会治理现代化及创新的重要驱动力。构建政务热线驱动下的新型基层社会治理结构,解剖各要素组成及特征,分析其与传统基层社会治理特征差异及生成机理,为以全过程人民民主视角探讨政务热线驱动基层社会治理创新问题奠定基础。

(一)政务热线驱动下的新型基层社会治理结构图景及特征

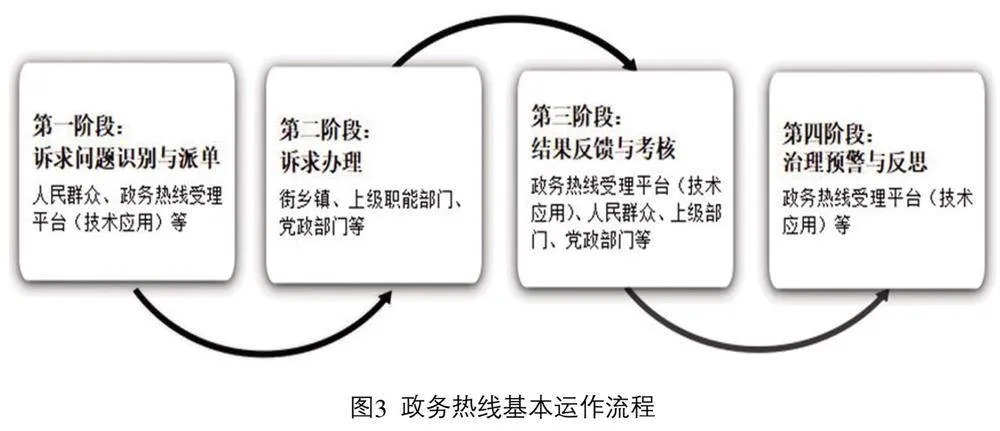

尽管不同地区的政务热线改革各具特色,但其运作流程具有相似之处。归纳我国不同地区政务热线运作流程,发现基本上可以分为四个阶段(图3),至少涉及1个平台3个主体,即政务热线受理平台(涵盖技术应用)、人民群众、政府承办部门(包括街乡镇政府、上级政府及各职能部门等等)、党政部门。

第一阶段是诉求问题识别与派单阶段。人民群众去电到政务热线受理平台,阐明诉求事件,政务热线受理平台接单后登记并识别问题类型。对于简单的咨询类问题,平台工作人员会根据知识库当场解答并自动保存通话录音及工单。对于一些不能即时回答的诉求类问题,根据问题归属及类型,准确派单给街道乡镇具体承办部门。第二阶段是诉求办理阶段。街道乡镇接收政务热线受理平台派发的工单后要马上签收,并及时报党政一把手审批、签阅。街道乡镇承办部门在属地范围内办理人民群众诉求难题。对于那些街道乡镇承办部门不能独立解决的诉求工单,需呈报给上级部门,然后根据人民群众诉求的轻重缓急向相关职能部门发函承办,调动多部门、多主体协同办理。第三阶段是结果反馈与考核阶段。政务热线受理平台工作人员针对承办部门提交的办结工单进行回访,得到诉求发出者对承办部门工单办理结果的反馈。此外,作为人民群众诉求办理的承办部门,还需接受上级直属部门与同级党政部门的监督以及对诉求办理的响应率、解决率的考核。第四阶段是治理预警与反思阶段。发挥大数据技术分析与监测预警的功能,总结人民群众诉求中的高频、共性、突出的热点问题,反思并积极采取预防策略,防患于未然,将问题解决在爆发口前端。

基层社会治理结构是多要素互动的结果。笔者尝试分析政务热线基本运作流程中的1个平台3个主体各自在政务热线运作流程中所发挥的作用及之间的互动关系,构建政务热线驱动下的新型基层社会治理结构图景(图4)。

在新型基层社会治理结构中,人民群众位于新型基层社会治理结构的中心位置,政务热线受理平台、党政部门、街道乡镇政府、上级政府以及职能部门的一切工作皆以解决人民群众的诉求、为人民群众提供公共服务为准则,体现以人民为中心的特征;党政部门以积极回应人民群众需求为导向,发挥领导、监督、考核等作用,体现党委领导的特征;街道乡镇政府、上级政府(职能部门)对人民群众诉求积极回应、接受党委领导与人民群众监督考核等,体现政府负责的特征;人民群众诉求来电、对政府监督与考核等,都是公众参与基层社会治理的重要方式,体现公众参与的特征;政务热线受理平台负责派单、审核办结工单、回访、技术应用(信息共享)等,体现科技支撑的特征。从总体上来看,政务热线驱动下的新型基层社会治理结构呈现出明显的“以人民为中心、党委领导、政府负责、公众参与、科技支撑”特征,符合党的十九届四中全会提出的构建基层社会治理体系的基本要求,一定程度上坚定了我国政务热线改革方向,为政务热线改革提供了努力的重点。

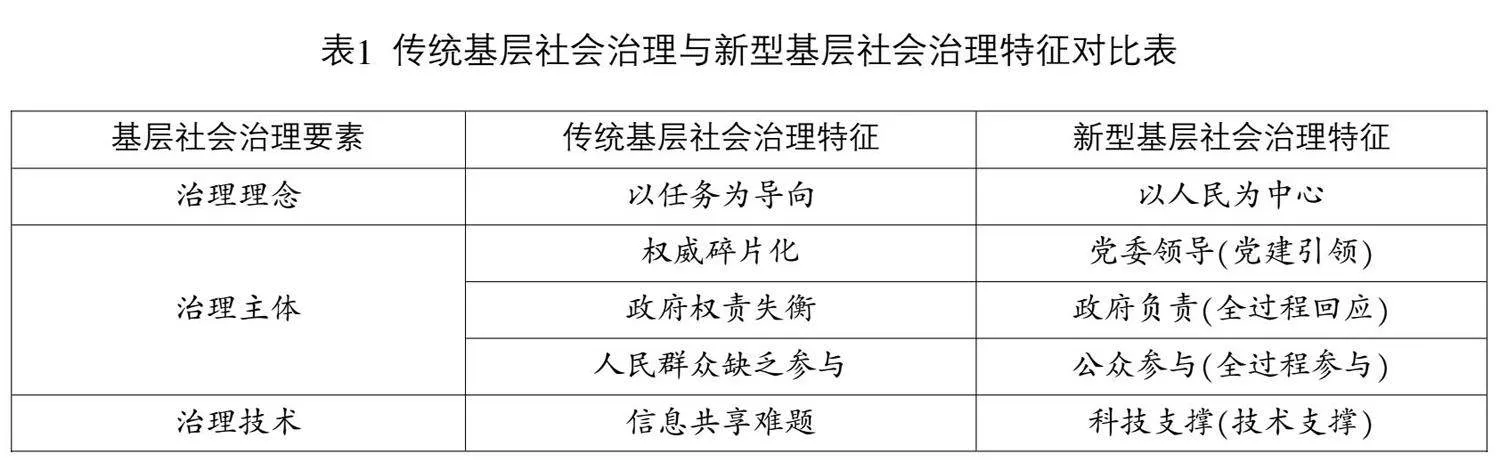

(二)新型基层社会治理结构生成机理:全过程人民民主

通过对比不难发现,政务热线驱动下的新型基层社会治理结构表现出与以往传统基层社会治理不同的特征(表1),与全过程人民民主的关键要素有高度的契合性。从政务热线改革的具体实践来看,其改革初衷是坚持以人民为中心的思想,根据人民群众的诉求办事,全心全意为人民服务,其中保证全过程人民民主是基本遵循与必然要求。新型基层社会治理结构实质是政务热线改革在追求与遵循全过程人民民主实践过程中,通过不断调试治理理念、治理主体、治理技术等基层社会治理要素,从而突破传统基层社会治理困境、改变传统基层社会治理特征而生成的结果。

⒈治理理念:以人民为中心。在我国推进全过程人民民主实践过程中,坚持人民至上,践行以人民为中心的价值理念。政务热线改革实质上是全过程人民民主在现实中的具体化操作及生动实践,同样秉持以人民为中心的治理理念,强调转变传统基层社会治理中以任务为导向的激励偏向,主张始终围绕人民群众利益诉求对各项基层社会事务进行治理。

⒉治理主体之党委:党建引领。政党在政务热线运作流程中起领导核心作用,在政治、组织、思想等方面引领人民群众、政府承办部门等其他治理主体按照相关规定行事。此外,政党对政府承办部门的工单办理情况负有考核、监督职责,这与全过程人民民主中主张的“党建引领”一致。政党是一种权威的领导核心,通过对各基层力量加以凝聚与统合,改变了传统基层社会治理中的碎片化权威弊端,促进了人民群众诉求回应机制的构建,为实现基层社会的统合治理提供了保证。

⒊治理主体之公众:全过程参与。人民群众与政务热线受理平台之间的互动,即人民群众诉求的来电与回访,以及人民群众对政府承办部门的满意度评价与监督,实质上是人民群众行使全过程参与基层社会治理权利的重要体现。人民群众在基层社会事务治理方面的积极参与,逐步实现了从传统基层社会治理阶段缺乏人民群众参与到政务热线改革阶段的人民群众直接、全过程参与的转变,促进了对基层社会的参与式治理。

⒋治理主体之政府:全过程回应。政务热线改革中的街道乡镇政府在遵循全过程人民民主的全过程回应要求下,承担属地管理与治理责任,积极办理人民群众的诉求问题。当街道乡镇承办部门不能独立解决诉求工单时,可以向上级申请调动相关职能部门协同办公并向基层下放资源与权力,破解传统基层社会治理中基层政府面临的责大权小或有责无权的困境。此外,街道乡镇政府还需接受人民群众、上级政府及党政部门的考核、监督,一定程度上倒逼街道乡镇政府主动回应人民群众诉求,构建有责任的回应型政府,促进基层社会的主动回应式治理。

⒌治理技术:技术驱动。政务热线运作中的科技支撑主要包括政务热线受理平台与大数据技术两部分内容,前者表现在拓展政务热线受理平台的功能特征,使政务热线具备媒介属性,利用平台中的信息共享系统,实现人民群众诉求信息的互联互通,有效解决了传统基层社会治理中的信息共享难题。后者表现在利用云计算、移动互联、区块链等大数据技术对人民群众诉求信息实现多维统计分析、智能分类分办、业务监控、多发事件预警等,从而驱动基层社会的智慧化治理。

通过分析我国政务热线运作的基本流程,构建并分析了政务热线驱动下的新型基层社会治理结构,不难发现政务热线驱动下的新型基层社会治理结构特征与全过程人民民主关键要素高度吻合。新型基层社会治理结构的生成机理,即政务热线改革以全过程人民民主为基本遵循,实质是全过程人民民主在现实中的具体化操作及生动实践。

五、政务热线驱动基层社会治理创新及内在逻辑

将全过程人民民主视角引入治理体系中探讨政务热线驱动基层社会治理创新问题具有一定的逻辑性与合理性。笔者以A市政务热线“接诉即办”改革案例为研究窗口,以全过程人民民主为视角,全景扫描政务热线改革驱动基层社会治理实现了怎样的创新以及如何驱动基层社会治理创新的问题(图5)。

(一)以人民为中心是政务热线改革的主线

A市政务热线“接诉即办”改革是“一条线”(政务热线)串起来的“群众路线”,它将问题的“发现权”“吹哨权”以及公共服务质量的“监督权”“评价权”交给了广大人民群众,是一场真真切切的以人民为中心、走群众路线的基层社会治理改革实践。

比如,《A市接诉即办工作条例》是一部体现以人民为中心的“为民服务法”,立法过程充分贯彻了既为人民立法、又依靠人民立法的原则。具体表现在:一是切实保障公民权利。A市“接诉即办”保障人民群众享有参与权、表达权、监督权,在政府网站、微信小程序、微博等开设了政民互动栏或留言板,拓展、畅通了人民群众维护自身利益的渠道,并及时向社会公示立法草案,接受人民群众的监督及对立法草案的修正建议,在保证“阳光立法”的同时也保证了“阳光执法”,切实保障了公民权利。二是广泛征求民意。主张构建新型的立法联络点或立法联络平台,如“代表之家”“代表联络站”,通过走访“代表之家”“代表联络站”征求民情民意,吸纳人民群众就立法内容、立法程序等各方面的诉求,使立法条例充分体现民情民意。三是积极汇聚民智。采用“社区合伙人”“跑断腿”“拉家常”“党政群共商”等方式,集聚人民群众智慧,凝聚共识,发挥群策群力作用,有利于立法条例的不断完善。[30]总之,A市政务热线改革的立法实践坚持以人民为中心的思想路线,初步勾勒出了一个以民意采集为基石、以“渠道拓展—平台构建—多元主体参与互动—立法输出”为支撑的系统化民主图景。

(二)党建引领促进基层社会的统合治理

A市在政务热线“接诉即办”改革过程中,颁布了《关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”的实施方案》《关于深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革的实施意见》《关于进一步深化接诉即办改革工作的意见》等文件,强调健全基层党建工作机制,发挥党建引领的作用,有效把党的政治优势、组织优势和密切联系群众的思想优势转化为基层社会治理效能,推动基层社会向统合治理转变。

一方面,坚持“书记抓、抓书记”的工作机制。A市S区试点先行,率先成立联合党支部,统一指挥、协调“条块”政府部门执法力量。随着政务热线改革的深入,为充分发挥党委“一把手”作用,A市各区委定期召开街道乡镇党(工)委书记月度工作点评会,通报“接诉即办”工作情况,强化党委书记第一责任人意识,使其既当“指挥长”,狠抓工作部署,又当“施工队长”,落实事项督办。另一方面,要求在职党员参与到基层社会治理中。A市“接诉即办”改革贯彻落实“双报到”工作原则,围绕人民群众的高频诉求与集中领域,推动全市机关企事业单位在职党员回居住地报到,为社区人民群众提供服务。广大在职党员则通过办实事、建言献策、公开承诺等参与方式,在服务群众、教育培训、环境整治、政策咨询等方面发挥积极作用。

(三)人民群众全过程参与促进基层社会的强参与式治理

A市政务热线“接诉即办”改革形成的从人民群众诉求提出到对人民群众诉求无缝对接、办理、反馈、回访的闭环机制,真正让人民群众参与到了政务热线改革及基层社会治理的全过程,切实提升了人民群众的参与感,驱动了基层社会治理向强参与式治理转变。

A市政务热线“接诉即办”改革已涵盖12345市民服务热线、12345微信公众号、政务头条以及官方微博等多种渠道,构成了“热线+专线+网络”全方位接诉、应诉的体系,驱动形成了诉求主体范围广泛、诉求数量庞大的高程度的强参与景象。[31]此外,还采取以下措施促进人民群众的高程度参与:一是定期举行12345“政务开放日”活动。积极邀请第三方机构、专家学者出谋划策。开放政务热线电话受理大厅,邀请人民群众代表到现场感受诉求办理过程,重视人民群众现场感受及建议。二是坚持“满意不满意,人民群众来评价”。A市“接诉即办”改革要求及时进行回访,得到人民群众对诉求办理结果的反馈。从经常拨打12345的人民群众中选聘了一部分热线服务监督员,虚心接受其对热线受理情况的监督和所提出的改进意见。推出了挂机“好差评”制度,诉求办理方的绩效考核、晋升激励与人民群众作出的满意、基本满意或者不满意的评价结果直接挂钩。

(四)政府全过程回应促进基层社会的主动回应式治理

A市政务热线“接诉即办”狠抓落实“最后一公里”,建立了以12345政务热线为主渠道的人民群众诉求全响应机制,多举措破解传统基层社会治理中政府被动回应困境,推动政府向“全响应”的主动治理模式转变,切实提升人民群众的满意度。

在A市“接诉即办”构建的多种机制共同作用下,政府对人民群众诉求实现了“全响应”。[32]信息发现机制使基层及时获悉近乎全量的社会诉求信息;信息上传机制使基层回应人民群众诉求的实际情况直达行政系统的顶层,有利于科学决策;信息下达机制使上级所下达的政策执行目标任务能够快速分解到基层中,确保基层贯彻落实上级的回应意愿;压力感知机制从正向、负向激励两个方面确保上级可以随时知情、监督基层回应人民群众诉求的情况,使基层政府能够感知到回应压力。借助“接诉即办”中的信息发现、上传、下达机制获取街乡镇的回应信息并进行排序,然后借助压力感知机制,市纪委监委会对排名后十的街道乡镇进行检查,看是否存在官僚主义、形式主义、损害人民群众利益等问题,并根据严重程度进行通报曝光与执纪问责,在一定程度上倒逼了基层政府回应能力的提升。

(五)技术支撑促进基层社会的智慧化治理

A市“接诉即办”改革强调发挥数字时代大数据技术的赋权与赋能优势,依托大数据技术巩固数据平台建设、创新联动机制,促进民意诉求信息的全链条流通以及对人民群众诉求的主动办理,以驱动基层社会的智慧化治理。

一方面,A市实行“央地联动”机制改革,建设数据互通共享的数据平台,动态呈现人民群众诉求信息、办理过程及办理效果,打造事前预防的主动化、智慧化治理新局面。同时,以信息互通为纽带发挥不同层级“条块”部门的系统治理、整体治理和协同联动作用,调动多层级部门围绕人民群众急愁难盼事情,密切配合、高效衔接、向前一步、主动治理。另一方面,A市坚持源头治理、系统治理,重视发挥大数据技术对政务热线民情民意数据的分析研判与动态监测作用,聚焦人民群众反映集中的高频率、重点区域的诉求问题,从“有一办一”到“举一反三”,超前办理人民群众诉求。如建立了“每月一题”工作机制,利用大数据技术进行多维度交叉分析,深度挖掘人民群众诉求数据背后的价值,预测人民群众需求及社会问题态势,针对性地制定解决方案和任务清单、责任清单和政策清单,即“一方案三清单”,加强对重大难题的制度化治理,并就苗头性、风险性诉求向相关部门发出预警,及时防范风险问题,推动基层社会向智慧化治理转变。

总之,政务热线改革在以人民为中心、党建引领、人民群众全过程参与、政府全过程回应、技术支撑等作用下,驱动基层社会治理由传统的以任务为导向、碎片化、弱参与式、被动回应式、粗放化治理模式向以人民为中心、统合、强参与式、主动回应式、智慧化治理模式转变,从而驱动了基层社会治理创新。

【参考文献】

[1][2][20]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J].党建,2022(11):4-28.

[3]吴国玖,金世斌,甘继勇.政务热线:提升城市政府治理能力的有力杠杆——以南京市“12345”政府公共服务平台为例[J].现代城市研究,2014(7):98-102.

[4]刘巧兰,王丛虎.从“民呼政应”走向“未呼先应”——基于接诉即办实践样态及其优化转型的探讨[J].上海行政学院学报,2022(3):73-84.

[5]孙宗锋,姜楠.政府部门回应策略及其逻辑研究——以J市政务热线满意度考核为例[J].中国行政管理,2021(5):40-46.

[6]樊博,于元婷.基于适应性结构化理论的政务数据质量影响因素研究——以政务12345热线数据为例[J].图书情报知识,2021(2):13-24.

[7]安永军.应用强度:技术治理效率悖论的一种新解释——基于B市“12345”热线的实践分析[J].探索,2022(1):149-162.

[8]翟文康,徐文,李文钊.注意力分配、制度设计与平台型组织驱动的公共价值创造——基于北京市大兴区接诉即办的数据分析[J].电子政务,2021(5):71-88.

[9][27]孟天广,赵金旭,郑兆祐.重塑科层“条块”关系会提升政府回应性么?——一项基于北京市“吹哨报到”改革的政策实验[J].中国行政管理,2021(4):31-39.

[10]Andersen K V,Henriksen H Z.E-government Maturity Models:Extension of the Layne and Lee Model[J].Government Information Quarterly,2005(2).

[11]孙柏瑛,张继颖.解决问题驱动的基层政府治理改革逻辑——北京市“吹哨报到”机制观察[J].中国行政管理,2019(4):72-78.

[12]赵金旭,赵德兴.热线问政驱动社会治理范式创新的内在机理[J].北京社会科学,2022(2):43-54.

[13]孟天广,黄种滨,张小劲.政务热线驱动的超大城市社会治理创新——以北京市接诉即办改革为例[J].公共管理学报,2021(2):1-12+164.

[14]马亮,郑跃平,张采薇.政务热线大数据赋能城市治理创新:价值、现状与问题[J].图书情报知识,2021(2):4-12+24.

[15]樊鹏.全过程人民民主:具有显著制度优势的高质量民主[J].政治学研究,2021(4):3-10.

[16]张明军.全过程人民民主的价值、特征及实现逻辑[J].思想理论教育,2021(9):31-37.

[17]张君.全过程人民民主:新时代人民民主的新形态[J].政治学研究,2021(4):11-17.

[18]郭静.全过程人民民主:人民民主理论的新基石[J].人民论坛,2021(30):58-61.

[19]李笑宇.全过程人民民主:运行机制与显著优势[J].科学社会主义,2021(5):116-123.

[21]张等文,王嫚.全过程人民民主的结构谱系与显著优势[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2023(2):28-36.

[22]程同顺,牛于煌.制度与过程:全过程人民民主视域下的党政关系[J].理论探讨,2024(1):31-37.

[23]陈潭,邓伟.大数据驱动“互联网+政务服务”模式创新[J].中国行政管理,2016(7):7-8.

[24]陈晔.基层政府主动加码与上下级政府博弈探析[J].领导科学,2021(18):25-27.

[25]荣敬本.“压力型体制”研究的回顾[J].经济社会体制比较,2013(6):1-3.

[26]陈跃,余练.社会主要矛盾转化与基层社会治理创新探析[J].理论探索,2020(4):81-90 .

[28]张国磊,张新文.基层社会治理的政社互动取向:共建、共治与共享[J].内蒙古社会科学(汉文版),2018(3):131-137.

[29]娄成武,钟俊生.公众利益表达机制的缺失及其应对[J].社会科学辑刊,2012(4):50-53.

[30]高春花.北京接诉即办:全过程人民民主的生动实践[N].北京日报,2021-11-08(09).

[31]刘巧兰,王丛虎.从“民呼政应”走向“未呼先应”——基于接诉即办实践样态及其优化转型的探讨[J].上海行政学院学报,2022(3):73-84.

[32]张楠迪扬.“全响应”政府回应机制:基于北京市12345市民服务热线接诉即办的经验分析[J].行政论坛,2022(1):78-86.

Traditional to New: Government Hotline Drives

Innovation in Grassroots Social Governance

——From the Perspective of Whole-Process People’s Democracy

Guo Chengyu, Teng Yucheng

Abstract: Grassroots social governance is an important part of the national governance system, and the government hotline driving innovation in grassroots social governance has become a key issue of concern in China. The reform of government hotlines is highly compatible with the practice of whole-proless people’s democracy, which can introduce the perspective of whole-process people’s democracy to explore this key issue. The study found that "people centered" is the main line of the reform of the government hotline. Party building leads to promote the integrated governance of grassroots society. The people participate in promoting strong participatory governance of grassroots society throughout the process, the government responds to promote active responsive governance of grassroots society throughout the process, and technology supports promote intelligent governance of grassroots society, realizing the traditional task oriented, fragmented, weak participatory governance of grassroots society based on the analysis of the new governance structure and generation mechanism under the innovation of grassroots social governance, the transformation of the passive response and extensive governance model to the people centered, integrated, strong participation, active response, and intelligent governance model has driven the innovation of grassroots social governance. From the perspective of people’s democracy in the whole process, and based on the specific cases in Beijing, the government hotline has deeply discussed the innovation of grassroots social governance and the internal logic. Therefore, the reform of government hotlines should be based on the principle of whole-process people’s democracy, and attach importance to the role of people centered, party building guidance, people’s participation throughout the process, government response throughout the process, technical support and other elements, so as to promote the improvement of grassroots social governance efficiency.

Key words: government hotline; whole-process people’s democracy; grassroots social governance; formation mechanism

(责任编辑:刘 涵)