使村民参与运转起来

2024-09-20关静刘天君

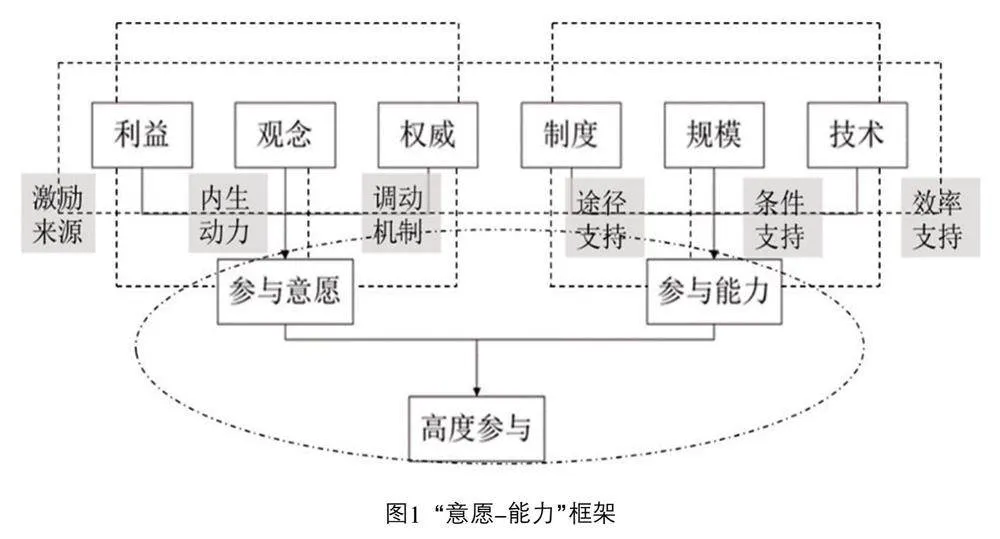

摘 要:村民参与是乡村治理的重要议题,是实现乡村振兴的内生动力。从参与意愿和参与能力的视角出发,在提炼已有研究的主要观点基础上,将各自独立的策略路径内化为参与要素进行统合,构建影响村民参与的框架,以探析不同要素与参与结果之间的作用机制,并对积分制实践发展的分析进行检验。其中,利益、观念、权威要素承担参与意愿的激励来源、内生动力和调动机制;制度、规模、技术给予参与能力途径支持、条件支持和效率支持。结果表明,村民参与得以实现是两个维度六种要素在“意愿-能力”框架下相辅相成、共同作用的结果,实践中应当灵活运用参与框架,构建促进村民持续参与的运行机制。

关 键 词: 村民参与;参与意愿;参与能力;积分制

中图分类号: D638 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2024)09-0076-15

一、问题提出和文献述评

党的十八大以来,国家治理现代化成为我国面临的重大时代任务。党的二十大亦明确强调深入推进国家治理体系和治理能力现代化的战略目标。乡村作为国家治理的基本单元,是进行治理改革的重要场域,村民作为能够提高乡村治理效能和增强乡村建设活力的内生资源,其重要意义备受关注。如何转变政府的角色,发挥村民作为乡村治理的主体作用成为乡村治理领域讨论的焦点之一。但是在村民自治的推动过程中,村民的积极性低,主体意识薄弱,村民参与难的问题一直掣肘农村发展。这是因为在城市化与现代化的冲击下,农村中的初级群体逐渐衰落,乡缘共同体逐渐瓦解,原先村庄带来的集体观念和身份认同日趋淡化。同时,大量的青年人进城务工,村庄的“空心化”现象让原本的参与空间难以发挥作用。长期政府主导下的乡村建设也让村民对于村庄事务漠不关心,习惯了当一个旁观者,“干部干,村民看”可谓是一些村庄的真实写照。因此,一方面,村民的参与意愿较低,他们不习惯也不愿意主动参与到乡村建设中;另一方面,村民也缺乏足够的能力去参与和解决乡村公共事务。面对意愿和能力缺乏导致的村民参与难的问题,可以采取怎样的治理路径和策略,以持续推进村民参与的广度和深度,使村民参与得以可能?

目前我国学者针对村民参与的困境,围绕“村民参与何以可能”的问题已经展开了丰富且多样的探索,涉及政治、文化、环境、生态、就业、创业、扶贫等多个村治领域,从政府、乡贤、企业、社会组织等多个关联主体,分析影响村民参与的关键要素,有针对性地提出激励路径。相关研究观点和理论主要集中在以下六类:

一是利益说。村民作为理性经济人,应当利用其追求利益最大化的特性激励其参与。既要抓住治理事务与村民的利益相关性和对应性,也应当降低村民的参与成本,提高村民在治理行动中的利益预期和利益激励。[1][2]村庄的经济情况也对村民参与意愿有较大影响。当村民收入较少时,参与成本便会大幅提升,使其无暇参与到村庄建设中来。因此当通过改变产业结构、引入外部资金支持等方式保证村民物质基础,才能进一步引导村民参与意愿。[3]

二是观念说。观念是村民参与公共事务的内在动力,村民的集体意识和集体情感影响其是否主动关心村庄事务。[4]如今,社会的流动性加强,村庄“熟人文化”趋于消解,快速的城镇化致使村民的村庄归属感缺失,对村务的关心程度下降。[5]因此,村民参与的实现,必定要以增强村民的归属感为前提。通过开展村庄集体行动,重构公共空间,建设乡村文化、重塑村落共同体,形成村庄内部人身份的认知,以增强村民对村社集体和村级组织的认同感。[6-9]

三是权威说。具有权威属性的政府、党委、乡贤精英承担着乡村治理的应然责任。权威主体的引领和支持,是对村民参与行为强有力的鼓励和动员。政府通过行政动员,给予政策宣传和引导,发挥权威的号召作用。[10]基层党组织作为乡村治理工作的重要抓手,通过政党嵌入,引领党建,发挥党员在村庄建设中的先锋模范作用。[11]乡贤、村干部等村庄精英作为村庄的公众人物,既是村民群体的熟人,也是村庄的公共领袖,可以更好地建立村民之间的横向联系,组织和引领村民。[12]

四是制度说。这一策略认为构建参与制度和相应的参与程序是村民参与的基础,首先要有制度赋予村民参与的权利和渠道,村民参与才具有可能性。一方面,学者们认为要有相应的制度和法律规定,让农民有参与的机会、渠道和程序,否则便无从谈起村民是否愿意参与。[13]另一方面,学者们分别从协商机制、监督机制[14]、公示公开机制[15]、问责机制、宣传沟通机制[16]等多方面强调,应在赋予村民参与权利的同时有各方面机制来有效保障村民的权利能够有效实现,增强村民的政治效能感、社会公平感和组织信任感。

五是规模说。一些学者关注到村民的自治单元规模对村民参与造成的影响。以共同行动为基础的治理行为总是发生在特定的治理单元下,当自治单元规模过大,人口过多,直接的后果就是参与难度的上升。[17]规模适度是对每一个居民能够平等地参与到自治当中的保障,是村民自治有效实现的客观基础。[18]因此,要划定人口和空间规模适当的治理单元来推动村民自治有效落地。[19]

六是技术说。信息化时代的到来让技术赋能成为治理变革探索中的发展趋势。现代信息技术作为一种工具性的客体,拥有快速、精准、包容的特征和优势,能够优化官僚体制,使它更加互联高效,让公共管理趋于标准化和智能化,赋予村民参与渠道和方式新的活力,从而给村民参与村庄事务带来更广阔、公平、便利、高效的活动空间。[20][21]在当前的村庄治理中,应当通过线上平台、论坛、自媒体等建设,增强信息技术手段的运用,赋能村民自治。[22]

现有研究为我们解决村民参与可能性的问题提供了丰富的解释角度,但是仍然存在不足之处。第一,乡村自治实践的深化需要系统性地统筹规划,村民自治体系的完善受多重要素的综合影响。以上策略都是提高村民参与可能性的重要部分,但是在已有研究中更多将其作为解决实践问题的独立路径,很少有学者从村民参与体系的整体视角去探讨这些要素彼此之间存在何种关联,如何发挥作用,在促进村民自治中各自承担怎样的功能角色。笔者通过挖掘村民参与的内在思路和逻辑,对村民参与如何实现进行全面考量,构建更为综合性的参与策略框架,以求更好地服务于乡村治理实践的新要求。第二,已有研究虽以多个村治领域的实践案例分别对六种参与要素进行了论证,但是很少有学者结合积分制实践发展的经验,考察六种要素是否能够在此新的治理模式中得以验证。笔者在对六类策略进行归纳分析后发现,任何策略在村民参与中得以发挥作用,无一例外遵循意愿和能力的两重维度。即村民最终的参与率可以分解为“参与意愿”和“参与能力”两大因子,六种要素在各自定位上通过干预两大因子最终影响村民参与。笔者将六类策略置于“意愿-能力”的分析框架下,作为影响意愿能力维度的要素,系统分析村民参与何以可能的问题,并佐以实践案例进行统筹论证,为村民参与问题的研究提供综合性的方法与视角。

二、意愿与能力:一个统合性的理论框架

(一)参与框架的基本构成

意愿与能力框架的运用在学界各研究领域并不少见。在企业管理领域,学者们基于“意愿-能力”的视角探讨企业的风险承担[23]、并购决策[24]等问题;在农业经济领域,意愿与能力是农民工市民化问题的重要分析框架,学者们用以分析市民化供需是否均衡[25]、探寻中小城镇新生代市民化路径[26],此外也用以解决农村居民消费低迷的问题[27];在政治学、公共管理学领域,“能力-意愿”是考察领导人人格和公共部门形象的经典类型学框架,例如高学德、冯露露就以这两个基本维度来建构地方政府形象[28],提高公众满意度;在治理领域,“参与意愿”和“参与能力”亦是社区参与研究中经常涉及的两个维度。一方面,一些研究认为个体的意愿激励或约束了他们参与行为,探讨不同群体如老年人[29]、青年人[30]、农村居民[31]的参与社区治理意愿的影响因素。另一方面,一些研究认为低参与度与环境、路径、技术对个体参与能力的支持[32]缺失有关。也有学者综合了“意愿-能力”的二维视角,构建了更为全面的社区参与分析框架,对社区参与进行分层检视。[33]邓大才针对村民有效参与的多次讨论,虽未直接使用二分的维度,但其分析逻辑中无不包括并强调了意愿能力的要件。[34][35]本文所要深入探讨的村民主体在治理中的参与可能性问题,显然也可以基于意愿与能力视角进行梳理。

深入分析能够促进村民参与的根本机制与六种要素之间的内在关联,可以发现村民参与能够增强的原因包括两方面:一是村民参与的意愿增强,二是村民参与的能力得到支持,即村民愿意参与和能够参与。上文归纳的参与要素虽然看似彼此无甚关联,但皆是遵守这两个逻辑维度增强村民的参与度。因此,我们可以结合意愿和能力的内在逻辑假设一个村民参与得以可能的参与框架(见图1)。

在参与意愿维度,包括利益、观念、权威三个要素。主要通过利益的激励与推动、观念的重塑与强化、权威的号召与引领来增强村民参与公共事务的意愿。利益承担参与意愿的激励功能,是促使意愿形成的激励来源。作为理性经济人,村民看到参与治理与其自身存在的利益关联,行动能够带来实际收益,其参与意愿在利益权衡之下必将提高。观念是参与意愿形成的内在动力。纯粹的外部激励无法使意愿长期保持,当促使村民从想法观念上产生归属感集体感。只有村民把自己看作是集体的一分子,认为村庄的事与自己息息相关,才不会做一个漠视的旁观者。权威作为参与意愿的调动机制,权威主体凭借其身份地位、所掌握的资源和领导力、承担的村民信任,能够发挥宣传号召作用进一步引领村民行动。

在参与能力维度,制度、规模和技术要素从不同方面保障了村民能够有效进行参与。有足够的参与意愿,如果没有对村民参与能力的支持机制,那只是空有热情,参与也无法实现。制度为村民参与提供途径,赋予村民参与权利,是村民参与能力最基本的支撑。通过明确的法律规定,完善的协商、监督、公示、反馈等制度来保障村民参与的机会和渠道。规模为村民参与提供条件。适度的规模是任何参与模式与策略推行的基础,否则自治单元过大,村民从一开始就很难有足够的参与能力和条件。技术为村民参与提供效率。先进技术的运用让村民参与更加便捷高效,提高村民进行治理的能力。村民可以借助新兴渠道获取村庄的最新消息,超越时空限制进行协商等交互行为,利用微信、QQ、论坛、线上社区平台等新媒体工具参与乡村建设。

(二)参与维度的相辅相成

意愿与能力作为影响村民参与的两个维度,并非各自独立发挥作用,而是在相辅相成中共同推动参与的提升。参与意愿和参与能力是实现村民高度参与的必要要件,二者缺一不可。当村民持有较高的兴趣与热情,却缺乏相应途径和条件承载参与意愿,其意愿将无法有效转化为现实的参与行为。同样,有着健全、先进、高效的途径与条件大幅提升村民的参与能力。但是意愿的缺乏恰恰让村民的参与能力无处释放,再高效的支持机制也形同虚设,难以持续发挥作用。参与意愿和参与能力相互配合,相互辅助。只有同时具备较高的意愿和能力,村民参与才能得以积极主动且高效地进行。

(三)参与要素的相得益彰

六种参与要素是村民参与的充分要件,这些要素的不充分并不代表村民参与一定无法实现,但是会影响村民参与的效果,无法保障村民方便、公平、有效且持续地进行参与。不同的参与要素之间彼此配合,相互支撑,以发挥更佳的促进作用。

首先,在同一个维度上的要素彼此支撑,互为补充。对于参与意愿而言,利益是外在激励,观念是内生动力,权威是调动机制,共同推动了村民意愿的形成与维持。缺少其中某一要素,村民参与意愿在短期可能得以调动,但仅凭或内在的关心,或外在的利益,或权威的号召,难以长久维持村民的热情。对于参与能力而言,制度、规模、技术共同为村民参与搭建了最为便利高效的渠道和条件。缺少其中某一要素,村民参与的能力将大大削弱,参与效率将会降低。每个维度下的要素通过影响意愿和能力的高低,最终形成不同的参与结果。

其次,在不同维度上的要素互相配合,相互促进。就利益和制度而言,利益要素的激励效果需要有相应的制度进行保障,有公信力的激励手段才会让村民相信获利的可信性,从而愿意通过参与争取利益;就利益和规模而言,只有在适当的规模下,乡村熟人社会所形成的纽带才会更加紧密,因面子观等产生的对利益的追逐比较才会更强烈,从而强化利益对村民的吸引力度;就利益和技术而言,技术可以通过信息公布、排行榜等方式加强村民对于利益的直观感受,村民能够随时且便捷地查看参与能够带来的利益获得,强化利益激励的吸引效果;就观念和制度而言,良好参与制度的设立保障了村民参与的权利,让村民感觉到自己受到重视并作为村庄的主人公发挥了作用,逐渐增强对村集体的归属感;就观念和规模而言,在适当的治理规模内,村民之间能够经常见面,彼此相互熟悉,村民对于治理单元内的花草树木、人文设施等一切事物亦无比熟悉与亲切,更加觉得村庄的事和人与自身息息相关,从而更容易产生归属感和集体感;就观念和技术而言,网络技术的出现极大地方便了村民之间的沟通交流,人们常常在网络上谈论家长里短、村庄的最新动态,讨论如何解决村庄中的问题,如何让村庄更加美好,长此以往,村民彼此间的联系更加紧密,集体意识和观念更加强烈;就权威和制度而言,特别是对于党员村干部一类的权威主体,通过设立问责制度、奖惩制度等能够督促权威主体去发挥其号召引领的作用;就权威和规模而言,乡村权威特别是乡贤精英得以产生作用,需要适当的单元规模提供进行号召的环境,否则在过大的治理单元中,乡村权威难以与每户村民产生直接联系和对话,其产生的号召效果受到削减;就权威和技术而言,技术在提供村民间对话平台的同时,也提供了村民与干部精英间的沟通渠道,实时的沟通与反馈增强了彼此信任与理解,提高权威主体的言行对村民的影响力。由此可见,三种能力维度下的参与要素从不同方面支撑了意愿维度下的参与要素发挥作用。反之,意愿的激发和提高是参与能力的支持手段付诸实践并发挥其应有作用的前提。因而可以说,六种要素彼此支持发挥作用,可以更好实现村民参与。

根据以上分析不难发现,村民参与框架中的两重维度是实现村民参与的必要要件,缺一不可。拥有一个健全的支持机制以保证村民的参与能力,但是村民不一定有想要参与的动机,参与便无从开始。村民仅有参与的想法而无相应的参与条件,也无法将意愿付诸实践。同时,村民参与框架中的每一个要素作为充分要件,都有利于提高村民参与的欲望,但单个的要素所能发挥的作用是有限的,所满足的要素越多,越能够相辅相成相得益彰,提高村民的参与意愿和能力。因此,只有依据两重维度六种要素的共同作用所构建的参与模式,才能够朝着实现高度参与的目标迈进,有效实现提升村民参与广度的目标。

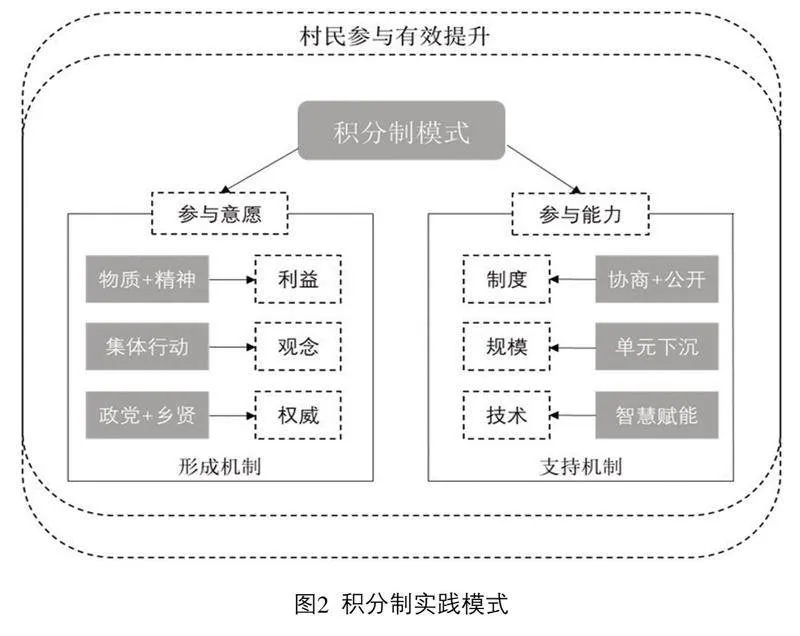

(四)案例选取

为了论证参与框架的有效性和合理性,笔者将结合乡村积分制的实践进行阐述。①积分制模式作为一种新型乡村治理模式,是基于乡村振兴中村民自治新要求所进行的探索。自2018年推行积分制被第一次明确提出后,2022年,中央一号文件再次明确指出要推广积分制等治理方式。积分制运用量化乡村治理事务的方式,将积分与奖惩挂钩,激活村民作为乡村内源性发展动力的重要作用。目前,积分制已经在众多地区村庄得到引入,极大地激发了广大村民参与公共事务的积极性,推动了乡村建设。积分制所构建的新模式设计正是针对村民参与问题的系统探索。其之所以能够在试点阶段至推广初期取得令人满意的效果,与其运行机制中所蕴含的参与逻辑密不可分。因此,积分制的实践经验能够为研究村民参与问题提供支撑,笔者所提出的参与框架也能够较好解释积分制模式在实践中产生作用的机理(见图2)。

三、基于“意愿-能力”框架的参与意愿形成机制

(一)利益:村民参与意愿的激励来源

构建激励村民参与的制度模式时,结合利益吸引进行激励是常用的有效手段,利益是影响村民参与意愿的主要因素。没有客观利益,只凭着自觉与兴趣的参与无法持久。想要更大程度地影响村民参与意愿,至少要考虑以下两个方面:

第一,激励内容的利益相关性。并非有一种普遍利益能够对所有人产生同样好的激励效果。不同的村庄其人员构成不同,村民需求不同。因此应当因地制宜,针对不同的激励群体,用h4AkOY8zFSIbGMRyGV9hyQ==村民想要的利益激励其义务行动。贫困、低收入的村民迫切需要的是改善生活质量的资金扶助;对于有劳动能力和发展意愿的村民,为其提供就业、创业的机会和指导比单纯的物质利益产生的效果更好更持久;对于有空巢老人或留守儿童的家庭,提供养老、互助等服务和教育优惠政策或许更能带动这类家庭的积极性。

积分制实践中,多个地区已然考虑到如何安排激励措施以有效吸引村民。湖北省荆门市在深入调查不同家庭需求后,划定了包括提供外出参观学习和分类培训的机会,提供学生入学、校内托管等服务,提供涉农、医疗、交通等优惠待遇在内的12类的优惠措施。各类家庭均能找到与其切身利益相关的措施,并为了获取优惠积极参与。而江西省新余市在积分制实施之初,紧抓贫困户的脱贫短板,采取选择兑换方式,既包括生产、生活、学习等必需用品,也可选择兑换一定额度的现金以满足迫切的需要。可见,提供村民利益相关的激励是引发其参与意愿的重要部分。

第二,激励内容的多样性。在设定用何种利益进行激励时,除了考察利益是否对应村民的需要,还要兼顾物质与精神双方面带来的组合激励效果。其中,金钱、物品、政策等物质利益是最明显的、看得见摸得着的实惠。但若仅重视物质利益,一方面,参与村庄建设变成一种单纯的利益交换,本末倒置,泯灭了村民参与的初心,淡化了村民的主体责任意识,带来目标置换的风险。另一方面,随着物质利益带来的边际效益递减,激励措施的影响效果将会逐步削弱。因此,仅由物质利益驱动形成的功利思想下产生的参与意愿,必将无法长久维持。应该巧用精神层面的激励,把握民众对名声、荣誉的需求,激活村民的内生动力。

乡村情境中,“面子观”让村民乐于争取荣誉,这也使得在积分制中设置精神奖励的激励效果颇为显著。例如宁夏回族自治区固原市就将积分制与物质、政策、荣誉等多样化的奖励内容灵活结合,积极参与既能进行生活物品的兑换,也与“星级文明户”“最美家庭”等荣誉与待遇挂钩。安徽省金寨县不仅利用好正面荣誉的吸引力,更是通过红黑榜制度,在“黑榜”上对有不当行为的村民进行公开批评乃至约束。这也是一种精神激励的融入方式,不想“争面子”的村民不意味着愿意接受“丢面子”。“票子”与“面子”在积分制活动中的组合运用正是物质利益与精神利益形成合力的有力体现。只讲物质,会加剧政策依赖与功利思想。只讲精神,村民看不到实实在在的实惠,动力也难以维持,最终流于形式。抓住利益多样性的积分制实践,既动员了村民参与,又在无形中改善了村民的生活习惯和精神面貌,村民参与得以持续。

(二)观念:村民参与意愿的内生动力

如果说制度要素和利益要素更多是从客观上予以激励,保证短期内村民参与的“量”,那么观念上的形塑则是针对村民参与意愿中的“自愿”成分。随着城市化的推进,村庄的劳动力外流,老龄化加剧,村民的集体行动能力降低。个体化趋势的增长带来传统村庄共同体的消解。平日里村民间鲜少能够有机会一起交流讨论,自然社会割裂就会加深,村民对于村庄的归属感缺失,对村务的关心程度降低。村民的集体行动逻辑要求村民具有集体意识,只有村民真正把村庄当作大家庭,把自己当作乡村集体的一分子,把村庄的事当作自己的事,才会从心底乐意和支持村庄建设,进而主动关注和自愿参与进来。要想提高村民的集体感和归属感,一方面,要吸纳村民参与到村庄集体行动和发展之中,提供村民交流的渠道和平台。另一方面,可以挖掘村庄的文化要素,利用文化传统与历史习俗,构建村民的文化认同感。滕尼斯的“共同体”和费孝通的“差序格局”中均提出要把共享的文化传统作为凝聚团体的根本力量。

积分制的实施无疑将越来越多的村民通过各种形式联结在一起。河南省罗山县楠杆镇田堰村,村妇联常态化组织村民共同清扫道路、跳广场舞,参与爱心志愿和宣传工作等等,并在社交平台上提供村民们交流和分享的空间,打造别具一格的“妇女之家”。在持续的共同行动与互动下,村民彼此关系更加融洽,也愈发把自己当作集体中的一分子,关心集体的发展与建设。此外,外来人口大多缺乏对村庄的归属感,亟须建立这部分人群与村庄的联系。上海市浦东新区航头镇、山东省沂南县岸堤镇等地区的村庄,皆具备外来人口多的特征。这些地区在推行积分制运行中,都注重将外来人口纳入积分制体系中。他们共同参与集体建设活动,平等地享受除集体分红以外的奖励与优惠,参与感大大提高。在集体行动和交流中,人与人、人与村庄的联系建立起来,利益共享得以构建。久而久之,伴随获得感和幸福感的增加,村民就不会只着眼于个人利益,更加心系村庄发展。文化共同体建设方面,将“传承文化”纳入积分内容,重视历史文化底蕴的方法,也在杭州萧山等村落取得了不错的成果。莺歌海镇在试点社区还设立了“积分制”文化长廊来唤起村民的文化共识,这皆是通过对认同基础的夯实来激发村民对村庄发展的关心。

(三)权威:村民参与意愿的调动机制

权威主体的引领和号召是激活村民参与意愿的重要补充和保障。一个好的制度和模式,只有经过权威主体的宣传和带头参与,村民才有纷纷效仿的动力。权威主体是村民眼中的领头人物,其行为更能让村民愿意主动服从,激发集体行动。

第一,党委与政府权威。虽然我们提倡要改变以往政府“大包大揽”的管控式治理,但是党委政府仍然是推动村民自治的主要力量。通过国家动员,政党嵌入,充分运用政府权威和行政动员能力,发挥党员村干部带头作用,是村民参与得以推进的重要支持。党委政府的宣传和号召是强力而有效的,有这样一根定心针在,村民对于乡村建设的信任和期待大幅上升。

积分制的试点推广进程中,各试点地区无一例外充分发挥了党委政府的权威。这也正是积分制模式得以迅速实施推广,能发挥其带动村民参与的功能的重要原因。例如上海市宝山区罗泾镇,由镇政府担当积分制模式推广的主要推手。而在江西省新余市,实行的是“党建+晓康驿站”的模式。不论通过镇政府来给予试点村庄充足的财政支持,利用政府网站门户和新闻媒体宣传积分制模式的优势以动员市场、社会组织等主体的共同参与,还是由乡镇党委和村党支部主抓积分制工作,研究解决运行中的困难和问题,充分发挥党员干部带头参与的作用,都是积分制活动开展的有力助推。党委政府可以有效引导与把握推进方向与大局,在党委政府的宣传与保证下,村民有较大意愿尝试参与积分制活动。

第二,乡村权威。乡贤精英是村民之中的公众名人,包括政治精英、文化精英、经济精英等各领域的突出人物。这类群体往往为村民们所熟知,拥有较大的人际关系网和声望,深受村民的信任。村民愿意跟随他们的行动和倾听他们的意见。乡贤群体本身也有着较高的参与意愿和参与能力,心系村庄的发展,愿意为当地作出贡献。因此,从激励乡贤的参与着手,动员乡贤带头参与并与村民进行交流和宣传,由乡贤产生引领效应,是促进村民意愿增强的重要手段。

乡贤群体是推动乡村振兴过程中重要特色主体,在促进新型治理方式的实施过程中兼具亲和力与领导力。安徽省凤阳县小岗村将富有公众威望和公共精神的新乡贤和乡村精英组织起来,并设置了新乡贤理事会、协商委员会、义务调解委员会、村民理事会等组织吸纳乡贤精英的组织化参与,发挥这类核心人物的示范引导作用。这种组织化的参与方式更能够聚集乡贤群体的力量,使新乡贤成为积分制推进中的领头者,发挥其联结村民、协调村务的优势,成为积分制得以有效实施的群众支持保障。

四、基于“意愿-能力”框架的参与能力支持机制

(一)制度:村bd19d6333322e1b5f40dd4452d90faca民参与能力的途径支持

第一,协商沟通机制。一直以来,全国各地针对村民的参与问题采取了多样化的制度和模式进行激励。虽然人们认识到发挥村民主体作用的重要性,但在实践中村民真正享有发表意见,影响决策结果的权利往往很难保证。一些民主决策、征询、协商的机制在设置后仅是作为“摆件”,很少真正运行,或更多作为一种获得“合法性”的工具,实际上乡村建设中的重要事项和问题的决策还是由上级干部决定。针对村民制定的决策考虑不到村民的实际需求,结果很有可能是供需错位,劳而无功。村民实际上无法在决策中发挥作用,没有渠道发表意见或者发表了却不受重视,其政治效能感降低,主体地位弱化。因此,构建切实有效的协商和沟通机制,增强政民互动,了解村民的实际诉求和想法并将其作为决策的重要建议是保障村民参与能力的重要要件。

推行积分制的每个村庄,都有具体的积分细则保障积分制的运行,细则的制定与通过均需保证村民的参与。上海市花红村,积分制的具体项目由村民自己定,通过入户走访、支部活动、村民议事会、妇女议事会等方式,广泛收集村民对积分制模式的意见。这些都为村民能够实际参与到决策中提供了渠道保证,村民不再是积分制实施过程中的旁观者与被动接受者,而是具有现实参与能力的治理主体。通过吸收与采纳村民的意见形成最终的积分制管理细则和积分发放、扣减的标准,这样出台的《积分兑换办法》才是村民乐于参与的。此外,积分评议环节亦是彼此互动,相互沟通的机会与平台,村民得以让党员干部了解自身生活和诉求,其自身也对村党员干部的工作加深理解。

第二,监督公示机制。行使监督的权利也是村民参与能力的重要部分。完善的监督和公示机制是保障村民知情权和实际利益,增强村民公平感和社会信任感的重要手段。让村民对资源分配的程序和结果公正性享有监督和问责的权利,才能预防政府单边主导、村民主体缺位,防止村民参与机制形同虚设。

积分制实践中,其制定与运行之初为村民提供了协商沟通的渠道。但村民是否能够作为治理主体持续参与到实施过程中,离不开对村民监督质询权利的保证。在山东省沂南县岸堤镇,就形成了“一日一记录”“一月一审核”“一季一公示”的规范积分流程,由村民全程监督。每个月由专门组建的村积分管理工作小组根据档案记录进行积分认定,并在“支部主题党日”活动、村民日或村民代表会议中公开通报积分的认定结果,由村民民主评判。每一季度岸堤镇将积分结果在村庄醒目位置张榜公示,接受全体村民的质询和监督。这一系列的审核与公示机制,使得村务更加公开透明,村民切实参与政策落地后执行状况的监督环节,也保障了他们针对实施效果为乡村发展建言献策的能力。

(二)规模:村民参与能力的条件支持

适当的规模是村民参与能够进行,实现村民自治的基础条件。任何一种村民参与模式,都无法高效地在一个地域宽广、人口众多且分散的地方实施。如果治理单元的规模较大,将会导致空间规模太大村民无力参与,人口规模太大村民无法参与。一是参与的便利性降低。村民们分散在各个区域,特别是一些处于山区的村庄,交通不够便利,村民想要参与集体行动和会议,反映和发表意见十分不便,时间精力成本太大,给参与造成困难。二是人口规模大致使无法实现所有村民共同参与。村民自治强调每一个村民都有表达自己和参与村庄建设的时间与机会,能够进行有效沟通最后达成共识或集体行动。如果人数过多则参与和沟通的成本大大提高,村民之间也互相不够熟悉,很难高效达成共识。同时,每个村民在参与乡村建设中能够感知到的公共利益或私人利益也会降低,利益分享难度加大。因此,一个适当的自治规模至少要达到三个标准,即人口规模较小、地域规模较小且交通便利。

绝大多数积分制模式的实施都以行政村或自然村为单位,也有例如上海市奉贤区的“和美宅基”积分制,聚焦到范围较小、地缘相近、村民相熟的村民小组。此外,虽然有些地区以市镇政府为积分制模式的推动主体,但最终具体操作单位和实施单元依旧落实于村庄。例如罗泾镇花红村在镇的文件指导下,经过村民议事起草了《花红村乡村治理积分制操作管理细则》,比镇里的操作指南更加精细化,更贴近花红村村民的需求。之所以在较小的规模中推行新的治理模式,正是因为其高效快速的特点排除了给村民参与能力造成的阻力,得以制定更加适合该村或村民小组的特色操作细则,保证每个村民的参与意愿得以实现。

(三)技术:村民参与能力的效率支持

信息技术的使用极大便利了村民参与,提高了村民参与的效率。一方面,技术的运用保障了村民的知情权和监督权。在以前,村民们获取信息主要靠口口相传和村里的喇叭、宣传栏等途径,所获取的信息时效滞后,内容有限,处于一定程度的信息闭塞和知识匮乏之中。信息技术的运用可以打破客观上的时空界限,方便村民及时地了解到村里的最新动态和政策。否则不知道消息,不了解详情,如何进行参与。信息借助技术手段的公开透明也给予了村民们监督村务、管理村庄建设更为方便的渠道。相比于传统手段行使监督权难以掌握流程、提供证据,监督检举机制形同虚设,村民难以参与村务的实施运行过程,利用技术对于信息的统计处理公示必将提高村民监督的效率。另一方面,技术的运用保障了村民参与权的行使。有的村落地广人稀,不发达的交通条件大大限制人员和信息的交流互动。时空界限的突破不仅加强了知情权的保障,还可以方便村民与村民、村民与村干部间沟通交流,打破话语瓶颈。村民通过网络互动和协商平台发表意见,参与乡村建设的讨论中,拓宽了参与治理的途径,破除事事只能线下开会商讨带来的低效率。

技术的运用已然成为赋能积分制治理效能的必然趋势,各地区以各具特色的智慧手段为村民及时、便捷、公平地参与提供能力支持。在上海市浦东新区航头镇,镇政府在积分制推行过程中意识到积分统计过程繁琐、公平公正无法得到有效保障,于是建立了连接村民、村庄和城运中心的数字智慧化积分平台。原来的线下由人工记录与纸质保存的积分录入转由同步到线上积分系统。信息手段的运用使得积分评分的过程标准化、透明化,保障了村民的参与公平。至2021年10月,全镇村民主动上线参与率超过95%。[36]此外如杭州萧山的“和美传芳”微信公众号线上交流平台、浙江省平湖市的“善治宝”微信小程序和积分商城等众多各具特色的积分制线上平台,以及投入使用以来的参与率上升结果,无一不是科技为村民参与提供助力的良好证明。

总之,对于村民参与问题的讨论是乡村振兴阶段的重点,既有研究从利益、观念、权威、制度、规模、技术等不同侧面对村民参与问题进行了探索,但是对于推进村民参与是一个综合性的过程却有所忽略。笔者在提炼主要观点的基础上,将其置于“意愿-能力”的视角下形成了统合性的框架,总结出一套激发并维持村民参与的策略经验,为系统推进村民自治,解决村民参与难题提供了更为全面的理论框架支持。同时,本文也存在局限性。一方面,虽分析了不同参与要素在各自功能位置上发挥的作用,但对于不同要素在该框架中发挥多大程度的作用,对于参与结果影响如何未能展开充分论证;另一方面,只用积分制实践对框架可行性进行论证,还需要进一步探索在多样化的村民自治实践中该如何运用该框架促进村民参与。

【参考文献】

[1]邓大才.利益相关:村民自治有效实现形式的产权基础[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014(4): 9-16+2.

[2]刘津.村民参与村治的行动逻辑及关系结构困境[J].华南农业大学学报(社会科学版),2022(5):59-70.

[3]罗萍嘉,苗晏凯.“外因到内生”:村民参与视角下乡村人居环境改善影响机制研究——以徐州市吴邵村为例[J].农村经济,2019(10):101-108.

[4]李祖佩.村级治理视域中的农民参与——兼议农村社会治理共同体的实现[J].求索,2022(6):131-138.

[5]闵师,王晓兵,侯玲玲,等.农户参与人居环境整治的影响因素——基于西南山区的调查数据[J].中国农村观察,2019(4):94-110.

[6]陈铭,郭雯.村庄共同缔造与乡土化问题研究——以黄冈市红安县七家畈村为例[J].上海城市规划,2022(3): 149-155.

[7]吕宾.乡村振兴视域下乡村文化重塑的必要性、困境与路径[J].求实,2019(2):97-108+112.

[8]唐胡浩,赵金宝.重塑村落共同体:乡村治理视角下传统文化的现代价值研究——基于席赵村丧葬仪式的田野调查[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2021(5): 21-33.

[9]胡乃元,苏丫秋,朱玉春.内部人身份认知对村民参与村庄环境治理行为的影响——基于陕西、宁夏两省份数据的考察[J].中国农业大学学报,2022(9):261-271.

[10]刘思.权力与权威:中国农村村民自治基本单元的组织基础[J].东南学术,2017(6):45-50.

[11]蒋永甫.农村环境治理中政府主导与农民参与良性互动的实现路径——基于行动的“嵌入性理论”视角[J].云南大学学报(社会科学版),2021(5):117-124.

[12]沈费伟.农村环境参与式治理的实现路径考察——基于浙北荻港村的个案研究[J].农业经济问题,2019(8): 30-39.

[13]邓大才.利益、制度与有效自治:一种尝试的解释框架——以农村集体资产股份权能改革为研究对象[J].东南学术,2018(6):56-63+248.

[14]韩万渠.政民互动平台推动公众有效参与的运行机制研究——基于平台赋权和议题匹配的比较案例分析[J].探索,2020(2):149-160.

[15]陆渊,张新文.社会认知视角下村民有序参与乡村治理意愿影响因素研究[J].农林经济管理学报,2021(4):552-560.

[16]万新月.我国农村生态社区建设中农民参与问题研究[J].农村经济与科技, 2019(3):220-221.

[17]邓大才.村民自治有效实现的条件研究——从村民自治的社会基础视角来考察[J].政治学研究,2014(6):71-83.

[18]白雪娇.规模适度:居民自治有效实现形式的组织基础[J].东南学术,2014(5):50-57.

[19][34]邓大才.有效参与:实现村民自治的递次保障[J].财经问题研究,2019(4):3-11.

[20]沈费伟.乡村技术赋能:实现乡村有效治理的策略选择[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020(2):1-12.

[21]沈费伟.技术能否实现治理——精准扶贫视域下技术治理热的冷思考[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018(5):81-89.

[22]田烨.乡村振兴战略下的传播共治与村民政治参与——以成都市郫都区战旗村为例[J].新闻界,2021(9):58-64.

[23]陈明,熊先承.国有股权与民营企业战略风险承担——基于“能力”与“意愿”的双重视角[J].当代财经,2021(7):90-102.

[24]宋思淼,梁雯.经济政策不确定性影响企业并购决策吗——基于能力与意愿角度的分析[J].金融经济学研究,2021(1):108-121.

[25]朱信凯.从农民到市民:逻辑辨识与制度诱导——读陈昭玖《农民工市民化:意愿与能力的匹配》[J].农业经济问题,2017(3):102-104.

[26]陈昭玖.寻求中小城镇新生代农民工市民化的路径——《中小城镇新生代农民工市民化研究——基于意愿与能力的视角》书评[J].农林经济管理学报,2017(1):19.

[27]潘春阳,王佩雯,曹志伟,等.消费意愿,还是消费能力?——新发展格局下农村居民消费低迷的原因及对策研究[J].中国劳动,2021(3):54-66.

[28]高学德,冯露露.地方政府形象对公众满意度的影响研究——基于政府能力和意愿的分析[J].公共行政评论,2022(6):116-135+199.

[29]李宗华,李伟峰,高功敬.城市老年人社区参与意愿的影响因素分析[J].山东社会科学,2011(3):112-117.

[30]崔占峰,崔宏瑜,王泽光.乡村社会治理中的有效参与:青年参与的动力系统研究[J].当代青年研究,2022(1):34-41.

[31]黄华,姚顺波.生态认知、政府补贴与农户参与农村人居环境整治意愿[J].统计与信息论坛,2021(12):80-91.

[32]黄云凌.农村人居环境整治中的村民参与度研究——基于社区能力视角[J].农村经济,2020(9):123-129.

[33]徐林,杨帆.社区参与的分层检视——基于主体意愿与能力的二维视角[J].北京行政学院学报,2016(6):92-99.

[35]邓大才.乡村建设行动中的农民参与:从阶梯到框架[J].探索,2021(4):26-37+2.

[36]刘晴晓,张树良.“小积分”奏响乡村治理“大乐章”[N].东方城乡报,2021-11-30(02).

How Can Villager Participation Mechanisms be Innovative

——A Unifying Framework Based on the Practical

Development of the Points System

Guan Jing, Liu Tianjun

Abstract: Villagers’ participation is an important issue in rural governance and an endogenous driving force for rural revitalization. From the perspective of willingness to participate and ability to participate, on the basis of distilling the main ideas of existing studies, we will internalize the respective independent strategic paths into participation elements for integration, construct a framework affecting villagers’ participation, explore the mechanisms of action between different elements and participation outcomes, and innovatively test them through the analysis of the practical development of the points system. Among them, the elements of interest, perception and authority undertake the source of incentive, endogenous motivation and mobilisation mechanism of willingness to participate; the system, scale and technology give support to the means, conditions and efficiency of the ability to participate. The results show that the realisation of villagers’ participation is the result of two dimensions and six elements working together under the framework of “willingness-capacity”, and that in practice, the participation framework should be flexibly applied to build an operational mechanism to promote villagers’ continuous participation.

Key words: villager participation; willingness to participate; ability to participate; points system

(责任编辑:刘 涵)