诗性困囿的戏剧性突围与范式拓新

2024-09-17王洋石彦伟

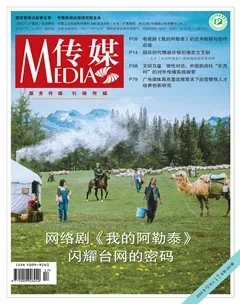

在影视叙事图谱中,一场潜滋暗长的美学革命正悄然铺展,它不仅触动了既定艺术疆界,也挑战着观众的期待阈限,预示着一次审美范式由内而外的深刻蜕变。电视剧《我的阿勒泰》以超验的诗性话语,激发了观众对于“边地”景观的憧憬与共鸣,实现诗意表现与大众感知的深度耦合。同时,该剧也踏入戏剧性结构深域,遵循电视剧叙事根性逻辑与市场规律——匠心构设的冲突、转折与高潮,展现出与诗性并置的另一维度。这一切看似顺理成章,其实从惯性逻辑考察,“诗性”与“戏剧性”之间其实一直存在一道难以逾越的二律悖反鸿沟。从叙事学视角考察,该剧在二者传统意义上的矛盾和制衡之间寻求突围,达到和解共生,从而使诗性表达与戏剧性构造互动机制完成了从悖反到协同的美学跃迁。这一颇具难度的策略不仅是对电视剧叙事范式的丰富与超越,更是对当前影视叙事理论的一次重要补益与深化。

诗性困囿的制造

《我的阿勒泰》中贯穿始终的诗性气质主要根植于原著固有的诗意表达。同名散文集深刻体现其文体特征,通过第一人称视角代入、闲淡的散点叙事与温和的弱戏剧性处理,忠实记录了阿勒泰地区的自然风貌与人文精神,为叙事延展与深化涂抹了浓郁的诗性底色。

散点叙事与弱戏剧性。散点叙事在李娟笔下,成为强化散文真实感与生活气息的手段。在描述牧羊生活的篇章中,她不按时间顺序编排事件,而是将春日接羔、夏日转场、秋日打草、冬日围炉等单元场景如同生活切片般穿插展现,共同构成阿勒泰草原劳作社会的立体画卷。

弱戏剧性是对生活本真状态的深情凝视。电视剧对发生在阿勒泰的日常琐事进行了大量的呈现,无论是与哈萨克族牧民妇女的交流,还是与自然环境的细微搏斗,均因其细腻的情感描摹与深刻的内心独白而显得分外动人。看似平淡的叙述避开了紧张冲突模式,而是选择平静内省的方式,服务于更深层的文学目的、节奏韵律与哲学思考。这恰与乔治·斯坦纳(George steiner)关于“沉默的语言”论述相契合,即在文字留白与隐忍中,展现出语言难以言说的深远力量。

“二律悖反”与诗性困囿。李娟的诗性国度在随心所欲追求诗意极限的同时,也在无形中使影视改编受限于追求本身,陷入美学传统伦理上的“诗性困囿”。就电视剧内在法则而言,过度忠诚于原著诗性精髓,固然能够营造艺术格调,靠近哲学巅峰与高蹈品位,但更大危险性在于,这恰恰筑成了束缚戏剧性奔突的“围城”。即使向诗意电影寻求参照亦可发现,诗性的过分高扬往往会削弱戏剧性张力,导致其渐趋磨损与消歇。如果说艺术电影尚有恣意探索的合法性,能够容忍观众相对疏离的话,那么电视剧基于发轫家庭客厅、面向各阶层受众的铁律,则必须倾向于连贯的故事线、紧凑的情节以及普遍的可接受性。如《唐顿庄园》《橘子红了》《西藏秘密》等少数作品,尽管以诗意相论,但其诗意更多体现为点缀性元素,而非贯穿全剧、无所不在的诗意氛围。这说明,对具有强戏剧性内在要求的电视剧而言,坚守诗性传统的美学立场,是较之电影更为艰难的困境。

当这一难题横亘在《我的阿勒泰》改编者面前时,是要选择维护诗性道统的纯正,还是顺从戏剧性既定轨道?改变者们作出了最艰巨的试炼——破解了那个盘旋于美学幽灵之上的“二律悖反”魔咒,不仅完好地承继了诗性传统底蕴,还在此基石上完成了戏剧性的完美介入,从而实现了艺术高度与大众广度的双向达成。

戏剧性提炼与结构化交织

《我的阿勒泰》视觉媒介的创造性转化主要体现在戏剧性介入,在原著松散叙事的基础上创设巴太等新角色,增设李文秀与巴太的爱情主线及其他几条副线,编织人物之间错综复杂的关系网,以及人物与环境、传统与现代、个体与社群的多元互动,触及家族、性别、身份、归属感与个人追求等议题,有效提升了叙事信息容量、结构化特征与紧凑感。难能可贵的是,这一改造并未对原著诗意造成伤损和抵消,而是在呵护诗意的基础上,实现戏剧性的均衡嵌入与共存。

误解、抉择、延宕:李文秀与巴太的爱情纠葛。渴望成为作家的女孩李文秀与牧民之子巴太之间的情感误解成为推动剧情发展的关键动力。基于文化差异的误读,通过不断累积和循环的期待与失落,构成了“对话未完成性”的一部分。而抉择时刻的戏剧性转折,特别是巴太在个人情感与集体价值之间的取舍,通过瞬间的情感逆转,提升了剧情的不可预测性与观赏性。延宕策略的巧妙运用,则体现在剧末“三年后”的时间跳跃,为角色情感转变与观众情绪缓冲提供了必要时空。根据罗兰·巴特的观点,延宕不仅调节了叙事节奏,使之在高潮与平缓之间达到均衡;还为观众留白,激发了对故事深层含义的反思与想象。

巴太与李文秀的关系,不仅是情感层面的吸引或疏离,更是草原传统文化与外来文化碰撞的映射。巴太身上凝聚的草原文化精神,与李文秀对异域文化的渴望与探索,构成了一种跨文化对话场域,展示了文化身份在现代社会中的流动性与重构过程。巴太牺牲爱马的行为,不仅是对爱情的证明,更是对两种文化价值观冲突与调和的象征,体现了个体在文化张力中寻求自我定位的艰难旅程。而李文秀从“闯入者”的陌生好奇,到逐步融入并尊重草原文化的角色成长轨迹,则展现了文化适应与身份重构的动态过程,将个人情感波动与文化身份探索紧密相连,延展了潜隐的戏剧性深度。

传统与现代:苏力坦与巴太的父子对立。巴太与父亲苏力坦之间的戏剧性对立,不仅是家庭内部的代际分歧,触及普遍存在的代际沟通障碍与文化适应问题;更是哈萨克族乃至全民族全人类的社会文化传承与现代性进程的对撞,展现了社会变迁与文化认同危机下的个体挣扎。其戏剧张力源于对传统与现代、个人意志与家族期待之间冲突的深掘。作为传统游牧文化的坚定守护者,苏力坦因对猎枪的执念而与村主任产生对峙,其“我喜欢的生活一样样地消失了”之言,深刻揭示了文化根性坚守与身份认同的牢固。这一角色设定及其对“兄终弟娶嫂”等家族传统习俗的坚持,凸显了个人情感自由与传统规范之间的紧张关系,为戏剧性冲突铺设了基础。巴太的形象则象征新一代牧民的觉醒与叛逆,他对外出学习现代技术的渴望、在马场工作的选择,展示了年轻一代对个人发展路径的重新定义,以及对现代化生活的奋力拥抱。这一选择不仅体现了代际间价值观的断裂,还隐含了对传统文化与现代文明融合的契机。

留守与出走:张凤侠与李文秀、高晓亮的选择冲突。母亲张凤侠的守候,不仅是物理空间的停留,更是文化身份与个人信念富有戏剧张力的坚持,回应了在全球化与地方文化交错背景下,个体如何在保持自我与适应环境间寻求平衡的议题。张凤侠对家庭和传统价值的坚守,映射出文化身份的自我建构与维护,揭示了个体对安全感与归属感的深层需求。

为了凸显张凤侠的“留守”意涵,剧作设置了李文秀、高晓亮两个形象与之形成戏剧性对应。李文秀与母亲的冲突,不仅体现在其“北京梦”的代际差异上,还更深层次地触及生活方式、价值观念的撕裂。李文秀的出走愿望,象征着年轻一代对现代都市生活的向往及对个人梦想的捍卫,而张凤侠的支持与引导,展现了母性力量在代际传承中的柔韧与智慧,这一过程不仅是李文秀的成长轨迹,也是对传统与现代、个体自由与家庭责任之间平衡的探索。

作为“外来者”,高晓亮的闯入与逃离不仅带来了与张凤侠直接的冲突,也触发了对社会道德、经济利益与文化尊重的省思。他挖售虫草的行为挑战了当地社区伦理,同时也反映出个体在社会变迁中对成功的渴望与道德边界的越轨,展现出不同价值观念碰撞下人性的复杂,以及在经济快速发展中道德与文化认同的脆弱及重建。从此意义上反观张凤霞,她更成为一种文化抵抗的存在。

托肯的“解放”。托肯这一角色在设定伊始便被嵌入性别政治的痕迹。她生活在既定的社会期待之中,被赋予典型的家庭职责,缺乏自主选择权利,却恰为戏剧性转变铺设了基础——她对日常用品搓衣板的重视,实际上是个人独立意识的一丝微光,预示着内心深处对传统性别角色的质疑与挣脱。随着剧情推进,托肯的觉醒展现为一系列抗争,扩充了戏剧构造。无论是如娜拉出走般决定离开压抑之家,还是争取孩子抚养权,托肯这一角色内部都充斥着个人意志与公序传统的强韧碰撞与女性内在力量的深刻呐喊。

托肯的“解放”之路并非直线式的胜利进程,而是一场智慧博弈。她巧妙运用社会资源,通过舆论力量,逐步构建起有利于自身诉求的社会支持体系。这一过程不仅展现了女性在社会结构中的能动性,也反映了女性解放策略的多元化与灵活性。从这个意义上看,托肯的戏剧性旅程,不仅是在个体层面上的解放,更是对传统家庭结构与性别角色的重塑;并非全盘否定传统,而是在传统与现代之间找到融合点,实现个人成长与社会发展的同步拓进。

二律协同:诗性与戏剧性共融机制

《我的阿勒泰》在改编过程中,创造性地增设多维度叙事线索,从而促成角色网络的密集交织及戏剧性建构。值得注意的是,它在积极施展戏剧性张力的同时,并未减损“诗意”,反而展现出高度的艺术自信,在戏剧性与诗性之间达成深度互助和共融,维系了原著宝贵的文学质感。

此消彼长:诗性对戏剧性的补益。较之于当下剧集市场普遍流行的高强度情节驱动模式,该剧部分环节存在“戏剧性克制”的情形,而在这时,诗性元素及时填充了戏剧性空白,以艺术的唯美与深度满足甚至超越了观众审美预期。哈萨克族女性沐浴的场景,通过民歌的自发演绎,变为诗意悠扬的“澡堂交响”。这一日常场景并未服务于任何戏剧冲突的发展需要,但诗性注入不仅让女人们洗去疲惫,也让观众体验了一次审美差异的跨越。李文秀误会巴太婚约的戏剧性设计,并未沿用常规冲突模式,而是有意避开过度戏剧化的泥淖,采取节制策略,以巴太弹唱的诗情画意和李文秀独跳《黑走马》的内向宣泄完成了二人的心灵对撞叙事,这种诗性体验超越了普通戏剧冲突带来的即时满足,使观众获得情感净化的高级感。

顶点和鸣:戏剧性与诗性高潮交叠。该剧最具探索意义之处在于,其戏剧性与诗性双线互渗,于高潮顶点汇聚一端,绽放出“交汇性高潮”的美学景观。巴太为救李文秀而决然射杀爱骑踏雪,构成最具力量感的决定性逆转,也是情绪激流的顶峰,同时以仪式般的悲壮诗意,深刻揭示了人性的复杂维度和成长的沉重代价。

宰马行为对巴太的毁灭性创伤彰显了戏剧性深度。在其民族伦理中,马被尊崇为“男子汉的翅膀”,巴太与踏雪之间的情感联结,超越了工具性的主人与动物关系,升华为一种亲子般的温存呵护和挚友间的默契互动,踏雪甚至见证了巴太爱情世界的隐秘变迁。故而,当巴太不得不亲手终结踏雪的生命时,其无疑承受了撕心裂肺的重击,同时这也成为李文秀价值教育的重要一课,使她在亲历的悲痛共情中触碰到生命本质的严苛,由此两位主人公同时完成灵魂顶点的对视。

视听美学引动了诗意高潮燃点。当巴太割下踏雪头颅,意欲悬挂树梢永示铭念时,画面运用了超现实主义的暴力美学语言——极具视觉冲击力的通版血色覆盖着尘埃上的每一个卑微生灵,映衬残阳如血的天际。表现主义的红色,不仅宣示了哀悼、压抑与释放并存的基调,将内在激荡的情感可视化,也隐喻着叙事学中的英雄牺牲主题,凸显个体在追求更高价值时面临的痛苦抉择和宿命接受。而马匹主观仰视镜头的切换,令观众沉浸于动物的感知世界而刻骨铭心。在声音设计上,为展现踏雪的惊恐嘶鸣与临终喘息,电视剧通过夸张、急停、留白等处理技巧,模糊了声源定位,营造出既疏离又亲近的听觉景观,使声音成为一种弥漫性的空间元素,完成从写实、写意到写情的审美升华,由此强化了情绪真实性和具身体验。

踏雪之死诠释了民族文化语境下的生死哲学。踏雪作为一种情感媒介,是哈萨克文化关于自然、自由与生死前定的隐喻载体,它的陨落不仅是物理生命终结,更是对游牧文化不可避免的牺牲与重生的哲理指涉。通过这一事件,李文秀逐渐学会像哈萨克族人一样,在生死离别的周而复始中寻得接纳与释然,这是跨文化认同与自我成长的智性寓言。经由以上路径,这一段落最终实现戏剧性与诗性合流的美学价值最大化。

结语

电视剧《我的阿勒泰》在诗性底色上嵌入戏剧性冲突,于戏剧纹理间充盈诗意,实现二者并置平衡的共生机制,从而突破叙事规范下的既定困局,达成艺术追求与大众满足的双重和谐,创制了电视剧叙事领域一个极具借鉴意义的美学范式,也为“诗意电视剧”这一新生概念的孕育与提出贡献了契机。在与已臻成熟的“诗意电影”的比较中,该剧的现象级传播展示了电视剧在遵循艺术法则的基础上,实现文化诗学与戏剧性元素融合的巨大可能。在技术迭代、商业逻辑与媒介融合的新常态中,如何科学构建“诗意电视剧”评价体系,使之不仅能够有效指导创作实践,还能作为批评标准而有力推动美学革新及理论总结,使电视剧实现人文精神与艺术活态的双重坚守,无疑是有待探索的议题与路向。

(作者单位:王洋 东北师范大学;石彦伟 吉林外国语大学)

【编辑:曲涌旭】