回应时代情感症候的爆款文艺剧

2024-09-17丁颖喻国明

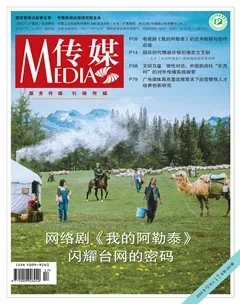

由滕丛丛执导的《我的阿勒泰》是一部改编自李娟散文集的文艺短剧,于2024年5月7日在总台央视一套黄金档播出,并成为爱奇艺微尘剧场的首部剧集。截至2024年7月21日,该剧在猫眼综合评分9.1,豆瓣评分8.9,是本年度豆瓣评分最高的国产剧,成为今年国产剧市场收视和口碑的爆款。

笔者通过对该剧及李娟原著内容的深度解读,同时综合参考近期与该剧相关的系列网络资源来分析该剧主题的深刻寓意;并依据传播学中传播致效的相关理论分析该剧主题的传播策略;进而通过对该剧主题之一——“生命的意义”深入探讨,来反思该剧主题在理性层面是否具有治愈当前国人“精神内耗”的功效。

“温暖现实主义”主题及其隐喻

国内影视艺术蓬勃发展,出现了一批以现实主义为创作精神的作品。这些作品以现实生活为素材,聚焦于普通人和温暖的故事,成功地在主旋律意识形态、商业追求和艺术表达之间找到了平衡,在影视市场中占据了一席之地,并受到了观众的广泛欢迎,针对这一创作趋势,学界提出了“温暖现实主义”的创作理念。影视学者钟大丰指出,温暖现实主义的一个显著特征是它的情感性,它强调一种情感上的认同和体验。在面对严峻的社会生活时,观众并不希望不断被告知和强调他们的困境和无力感,而是渴望找到一种转换的方式来缓解和宣泄。“温暖现实主义”的出现,既反映了时代的需求,也体现了深层次的审美文化心理。艺术的审美性决定了观众从作品中寻求情感力量和审美愉悦的动机,而这种愉悦往往以“温暖”为基调。

据笔者分析,该剧的改编至少参考了李娟的两部作品《我的阿勒泰》与《阿勒泰角落》近40篇长达37万字的散文集,“阿勒泰”系列散文作品记录了李娟一家子十余年来在阿勒泰地区经营小生意、随着牧民迁徙流动的生活。从主题范畴来讲,这一系列散文作品可以说至少涵盖了生命、自然、民族风俗文化、民族交流、民族感情、原生家庭、爱情、友情、亲情……作为以娱乐解闷为主要功能的电视剧不可能也没有必要承载如此繁多的主题表达,该剧主题主要聚焦于爱情、人生态度以及人生价值三个方面,蕴含着李娟多年来“温暖”基调的人生态度以及深刻的人生思考与洞察。

喜欢即看见:别样的爱情主题表达。在第3集,借剧中女主角李文秀的旁白,我们得知在哈萨克族语中,“喜欢你就是我清楚地看见了你”,这是该剧关于爱情主题令人耳目一新的表达。“喜欢就是看见对方”,这句话表层的意思正如众多观众点评的一样——喜欢一个人就会在意他,关注他。该剧有多处细节刻意表现“喜欢就是看见对方”的主题。

该剧对于爱情的诠释不仅仅停留在上述表层理解,爱除了看见还要用心。巴太的嫂子托肯是一个相对立体丰满的人设,她的婚姻生活不如意,不被“看见”的她敢于挑战传统提出离婚。她是编导刻意塑造的有别于哈萨克传统的女性形象,同时,这一角色设计也是为更好地反衬“喜欢就是看见对方”的主题,爱情与家庭需要尊重、体贴与关照,正是因为长期以来不被“看见”的委屈与绝望,使她在丈夫刚一离世,就决绝地要求改嫁……与之形成鲜明对比的是张凤侠在丈夫逝世迁徙颠沛的五年中,却一直珍藏着丈夫的骨灰,想必她是感受过丈夫用心的“看见”吧。

喜欢即看见,在该剧中另一层隐喻便是对少数民族风土人情因“关注”而产生的“认同”。心理学研究表明,人们对于新奇和未知的事物往往更感兴趣。大家对于哈萨克民族的民俗文化与风土人情因一种疏离而产生窥视欲。借由电视剧的镜头,观众看见了陌生的哈萨克游牧民族生活的细节,进而由认知层面的“看见”升华到情感层面的“喜欢”。该剧对阿勒泰边疆自然景观的展示满足了人们内心深处的窥视欲。因此,该剧在爱奇艺播出时,很多观众纷纷赞叹该剧电影般的画面质感非常具有治愈性。

去爱、去生活、去受伤:积极入世的人生态度。“去爱、去生活、去受伤”这一主题句,首先体现了一种深刻的文学观。文学源于生活,反映生活的真实面貌。作家应当深入生活,体验各种情感,包括爱、痛苦、挫折等,才能创作出真实感人的作品。

“去爱、去生活、去受伤”亦是一种历经世事后的人生观,体现了对生活深刻的理解和积极乐观的人生态度。罗曼·罗兰就曾说过“人最可贵之处在于看透生活的本质后,依然热爱生活”,这句话后来被广泛翻译为“世界上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活的真相后依然热爱生活”。

该剧通过讲述女主角李文秀如何“去爱、去生活、去受伤”,最终实现作家梦想的经历,以达到对社会大众情感按摩之功效。通过阅读和观看这个故事,深感压力与焦虑的现代人在情感上产生共鸣的同时,思想上也获得启迪,进而达到心灵疗愈的效果。

无用之用:富含哲理的生命价值观。该剧中女主角的母亲张凤侠因一句经典台词圈粉无数。在李文秀与母亲的一段对话中,张凤侠表示“生你下来是为了让你服务别人的?你看看这个草原上的树啊,草啊,有人吃有人用,便叫有用。要是没有人用,它就这样待在草原上也很好嘛!”“无用之用”这一说法最早出自庄子的著作《庄子·人间世》。庄子与其弟子通过讨论大树因为无用而得以终其天年的例子,阐述了“无用之用”的哲学思想。这个观点强调了非实用性、非功利性的价值,认为从人的精神生活、审美需要来看,这些“无用”之物往往具有更可贵的价值,能够陶冶心灵、启迪人生。孔子也曾提出人的主体性存在的价值,不因为功能的存在、丧失而决定其价值,一个人活着就有价值、受人尊重这是文明社会的标志。在特定情境下,“无用”可以转化为“有用”,体现了中国古代哲学的深刻智慧。

传播致效理论下该剧主题的传播效果分析

传播致效的过程中存在三个关键的传播节点——信息触达、信息解码、信息认同,它们共同构成了信息传播的关键环节。首先,信息触达是确保信息能够被目标受众接收到的第一步,这要求以精准的用户洞察为先导,构建高效的接力传播机制,尤其需要注重传统媒体与新兴媒体的紧密协同,从而实现信息的广泛且有效覆盖;其次,信息解码关注的是受众能否顺畅地理解和接受信息;最后,信息认同旨在解决受众在接受信息后能够产生与传播者预期相一致的行为,这是信息传播的最终目标,也是衡量传播效果的重要标准。这三个节点相互衔接、环环相扣,确保了信息的有效传递和受众的高度认同。

通过多元化的渠道完成信息触达。信息触达其实就是“看得到”,是要解决渠道匹配问题,不能用单一渠道,而是要按照用户接收习惯匹配相应渠道完成“接力传播”。《我的阿勒泰》在开播前,就通过各大社交媒体平台进行了大量的预告和宣传,利用微博、微信、短视频等新媒体渠道,形成了强大的宣传攻势,有效提高了观众的期待值和关注度。5月7日,该剧通过总台央视一套、爱奇艺网络平台同步播出,当晚央视新闻联播报道了开播消息。同一天,微博、微信、短视频等多个新媒体渠道发布该剧系列短视频、相关话题。例如,中央广播电视总台视频号——CCTV电视剧从5月7日开始陆续推出系列短视频,内容涵盖剧情切片、拍摄花絮、主创人员受访以及宣发活动等,截至2024年6月,仅视频号平台共推出45个视频,使得信息能够覆盖更广泛的受众群体,其中标题为“像张凤侠一样做一个精神内核稳定的人,内耗不存在!”更是收获了10万+点赞、转发以及六千多条评论。当该剧主创方完成前两轮的宣发之后,用户UGC式第三轮接力传播汹涌而来。

巧用故事模板完成主题信息解码。为使受众能顺畅地理解和接受主题,满足受众追求娱乐解闷儿的心理,该剧借助于轻喜剧的故事化叙事手法,将散见于李娟原著作品的生动有趣精彩细节精心串联并扩展,力求通过生动有趣又真实感人的故事完成主题信息的解码。同时,为了在横向宽度上连接不同文化圈层,营造出普遍的情感共鸣和关系认同,以确保该剧能够获得超越原著受众群体的广泛理解和接受,该剧编导精心打磨能够回应社会痛点的台词。

一是爱情母题的故事,成功塑造人物。该剧讲述的是关于文学女青年与哈萨克族男子相识、相恋、遭遇变故最终团圆的爱情故事,从文艺理论来讲这其实就是一个经典的关于爱情母题的故事模板。故事化叙事的几个核心要素是:故事主题、故事人物、故事情节。该剧最大的亮点就是融合了李娟原著散文集中两个男性形象——麦西拉和货车司机以及导演滕丛丛两次新疆采风时遇到的当地男性形象,再结合男主人公扮演者于适的性格特长而原创的人物形象——巴太,作为兽医的他一心想着离开草原追求自己的事业,奈何他哥哥的去世让家族遭遇变故,他因此回到家乡,与女主相识相恋;张凤侠这一角色串联自原著中不同人物在不同时空的经历碎片,这种精心编排不仅推动了剧情的飞速发展,更在细微之处完成了她独特性格的塑造,深刻地承载了该剧的相关主题。

该剧通过精心设置的冲突和悬念,成功塑造人物形象及内心,通过故事的紧张感来吸引观众。这些冲突和悬念可能来自角色之间的矛盾、外界环境的挑战或是人物内心的挣扎等。故事主线是男女主人公相识、相恋,种种搞笑冲突桥段的设计增加了可看性,一场变故使两人美好恋情被迫中断。除了主线之外,还有许多交织着矛盾与冲突的复线,例如,李文秀追求文学梦想的过程中,在城市中的碰壁和挫折;巴太的嫂子顶着众叛亲离的压力要求改嫁……

二是撷取原著主题句凝练台词金句。该剧台词设计也颇具匠心,编导在精准把握当前社会大众的情感症候的同时,努力挖掘原著中能与之呼应并具有深刻哲理的主题句,接地气又内涵深刻的台词有助于观众顺畅地理解和接受信息,进一步降低了观众的信息解码难度。

例如,当女儿问妈妈张凤侠,是不是觉得自己的女儿还有用,编剧给张凤侠设计的台词就充分展现了她通透、清醒、独立的品格,一经播出,引发网络热议。由这段台词衍生的网评金句——“你不用证明你有用,因为你的存在本身就是一种价值”,在网络疯传,很多网友感慨:“治愈了我的精神内耗”。

张凤侠男友欺骗和离开她之后,村民们为她担忧,不忍接受她的还钱,她的一句:“男人嘛,走了再找一个呀”极尽刻画这一女性角色突破传统的洒脱、要强、为自己行为负责的性格。

善用传播模因达到信息认同。为使该剧主题得到广大观众深度认同,使其在观看之后能够产生与主创方预期相一致的行为,《我的阿勒泰》成功利用一系列承载主题信息的传播“模因”,完成观念及情感的传播、模仿与裂变。模因理论源于生物学中的基因概念,是由理查·道金斯(Richard Dawkins)提出的。模因论是基于达尔文进化论的观点解释文化进化规律的一种新理论,它将文化传承的过程与生物学中的演化规则进行类比。模因是文化传播或文化模仿的基本单位,能够产生并生存的关键在于使用者的不断模仿、复制和传播。从“传播模因”理论来看,电视剧《我的阿勒泰》至少有如下传播“模因”使得该剧的某些片段以及由此引发的话题在网络取得病毒式传播。

一是鲜衣怒马少年郎——女性视角下的“迷人”男性。“鲜衣怒马少年时”出自唐代齐卅的《鹊桥仙·岳云》,描绘了少年身着鲜艳的衣服,骑着高头大马的场景,代表了少年意气风发、激情澎湃的精神状态。这句话不仅仅是对青春年华的赞美,更是对年轻人积极向上、勇往直前的精神状态的欣赏。剧中男主角巴太是一个哈萨克族少年,是李文秀在回家后结识的朋友。编导滕丛丛在接受新周刊记者采访时明确表示,剧中巴太的扮演者于适,是她一眼相中并第一个确定的角色人选。虽然于适当时是名不见经传的半素人演员,她相信于适外貌优势以及气质完全符合该剧巴太的人设,而且她将于适的照片给身边女性朋友看,大家都觉得很惊艳。于是该剧开始精心包装设计巴太的妆造,当巴太身着白色鲜艳服饰,背着箭桶,牵着高头大马,脸庞俊美,身材颀长,隔着衣服透出肌肉线条信步草原的宣传剧照一经流出,古诗中“鲜衣怒马少年郎”的那个美好意象便生动复现于世人面前。

滕丛丛作为女性编导,深知形象优势不仅仅是生理性打动,巴太的人设还包括出色的业务能力以及精神层面的勇敢、善良且纯爱特质。文艺类电视剧的主要受众群体中女性居多,于是女编导把镜后的男性形象开始成为女性凝视的对象,对标女性观众审美口味、迎合女性精神需求的男性符号诞生了。巴太对家庭、朋友和爱情的忠诚,以及他在面对困难时所表现出的勇敢和坚定,都是观众所欣赏的内在品质,传递了正能量和价值观,引发了观众的共鸣;巴太所追求的自由和无拘无束的生活方式,更令观众心驰神往,这种生活态度激发了人们对自由生活的渴望和追求。巴太“鲜衣怒马少年郎”的剧照就是一大传播“模因”,其在网络疯传,不仅是因为深刻的文学内涵,更是由于人们对纯美战神般年轻男子的赞美和渴望。

二是“游侠”兼“梦中情妈”:女性把镜后的“慕强”。张凤侠是女主角李文秀的母亲,是一个开小卖部的汉族女性。她人如其名,像一个自由散漫的游侠,有着独特的精神状态和生活哲学。她对待女儿没有“有用”与“没用”的价值观。导演滕丛丛在谈及张凤侠这一角色时表示希望塑造一个自由的、侠义的,尊重孩子,有别于那种只为孩子付出没有自我的传统母亲形象。在情感方面,滕丛丛表示社会上有一种比较流行的观点是,女人要独立要摒弃恋爱脑,要像男人一样理性……她认为这也是一种“慕强”,其实,像张凤侠一样的女性既独立自主又不失为女性生物独有的情感丰富、共情、浪漫,这才是值得被看见,值得被肯定的一种“强大”。张凤侠这个角色承载了编导诸多理想人格,成为该剧又一传播“模因”,有关她的剧情甚至被主创方单独切片大肆宣传,她与女儿的对话被网友们疯狂点赞转发,网友戏称她为“梦中情妈”。

三是文艺女青年——李文秀。李文秀是本剧的女主角,人如其名,一个生长在新疆阿勒泰地区的秀气的汉族少女。这个长相普通、性格内向腼腆,笨拙中又拥有一双星星眼,怀揣一腔炽热的文学梦想的邻家小妹般的角色,让观众有极强代入感。该角色的人设承载的是一个在困境中坚持梦想,并逐渐成长和自我发现的形象模因。当她得知巴太的心上人就是自己后,在草原上雀跃奔跑的远景镜头,在碧草蓝天的映衬下,一个人青春最美的样子深深楔入观众心田。

未答疑解惑的抚慰,难以治愈国人的精神内耗

在接受新闻周刊采访时,滕丛丛明确表示该剧的主旨:“不管折射出来放在张凤侠身上还是整个剧集的身上,我想传达的都是那种自由、豁达、不被别人眼光和评价束缚的人生。我们生而为人,在这个世界有自由选择如何度过自己一生的权利。”剧中与导演表述的主旨最相关的剧情就是张凤侠面对不自信的女儿,在草原上说的那段极富哲理的“有用与无用”的言论。从情感层面来看,张凤侠的这句台词无疑具有一定的疗愈价值。在快节奏、高压力的现代社会中,个体很容易因为无法达到外界的期望或自我设定的标准而感到沮丧和失落。此时,提醒自己存在的本身就是一种价值,或许可以缓解内心的焦虑和自责。它隐含着一种接纳与自我肯定,无论个人的成就如何,是否对他人有用,其存在本身就是有价值的。这种情感的认同对于维护个人的心理健康和构建积极的自我形象具有正向作用。

然而,从理性层面去审视张凤侠的台词以及主创对该剧主旨的表达,便会发现,“自由自在”式的豁达并不能很好解答人们在面对生命的意义与价值时出现的所有困惑。当前人们最大的困惑在于不能够清晰地界定生命的意义与价值,而不仅是因别人的眼光和评价而感到的压力,其逻辑顺序是:因自己不知道目标,没有答案,才会陷入他人的眼光与评价的窠臼中。因此,没有答疑解惑,单纯地抚慰并不能有效治愈国人的精神内耗。

生命的意义与价值是一个广泛而深刻的议题,不同的文化和哲学家对此有不同的界定。比较有代表性的流派与观点有:一是基于个人和主观层面的意义——强调生命的意义从个体的角度来考虑,即追求个人的梦想、目标和价值观,典型的有马斯诺的自我价值实现理论。史蒂夫·乔布斯也认为生命有助于实现个人潜能和追求创造,乔布斯本人就通过自己的创新和领导力实现了梦想,赋予生命以深刻的意义。二是基于社会和集体层面的意义探讨——强调生命不仅仅是个体的存在,也是社会和群体的一部分,生命的意义应当从服务他人、从帮助社会和建设共享价值观的集体中获得。迈克尔·乔丹就曾说:“人生的真正价值在于你能够对他人有怎样的影响,而不仅仅是自己获得了什么。”三是审美与存在的价值观点——认为生命本身可能是美的,它的存在本身就有着价值,生命的多样性和独特性被看作是一种审美价值。第四,人类意义和存在哲学观点。生命是探索和思考意义的机会,苏格拉底通过提问和辩论的方式启发人们思考生命的真正意义,强调内心的成长和真理的探求。该剧关于生命的意义的观点接近上述第三个观点。

我们不否认生命的审美价值,并尊重生命的多样性。现实社会很多人的困境是并不满足于这种内在的、固有的价值,但又苦于没有形成明确的价值追求目标。歌德说:“生命的意义在于发现和实现自己的使命。”阿德勒说:“生命的意义在于追求自我实现和完善。”存在固然有价值,但它并不等同于个人在社会中的实际贡献或个人成长及能力的展现。理性告诉我们,心灵的成长、成熟以及自我价值的实现,并非仅仅因为存在就能自然而然地达到。个人成长是一个需要不断努力的过程,不断学习新知识,提升自我技能,拓展视野,以及在与他人的交往中不断磨砺自己的性格,才能逐步成长为更加成熟、富有智慧的个体。这种成长不是存在本身所能赋予的,而是需要我们主动去探索、去争取的。

结语

电视剧《我的阿勒泰》之所以如此受到追捧,与原著对人性深刻的洞察以及温暖且富有哲理的主题密不可分,该剧编导在“温暖现实主义”创作理念指导下,提纯散见于李娟多部作品散文集中的主题金句,并通过深刻隐喻来回应当下迷茫、焦虑、内卷等时代情感症候,从而赋予该剧温暖治愈的主旨。主题传播方面该剧成功运用一系列“传播模因”达到传播致效的目的,其中的卓越密码值得我们在理论和操作两个层面上的深刻思考。

关于张凤侠的经典台词网上有句热评——“你不需要证明你的有用,你的存在就有价值”拥趸者众多,这句话在情感层面上给予了人们一定的支持和疗愈,它提醒人们珍视自己的存在,不要过分苛责自己。然而,在理性层面上,我们必须认识到,存在虽然有价值,但个人的全面成长和自我实现仍然需要不懈的努力和持续的奋斗。只有这样,才能在肯定自我价值的同时,不断地提升自己,实现更高层次的人生价值。

(作者丁颖系兰州城市学院传媒学院副教授,北京师范大学新闻传播学院访问学者;喻国明系北京师范大学新闻传播学院教授,中国新闻史学会传媒经济与管理专业委员会理事长)

【编辑:沈金萍】