电视剧《我的阿勒泰》的艺术收获与创作启迪

2024-09-17胡一峰

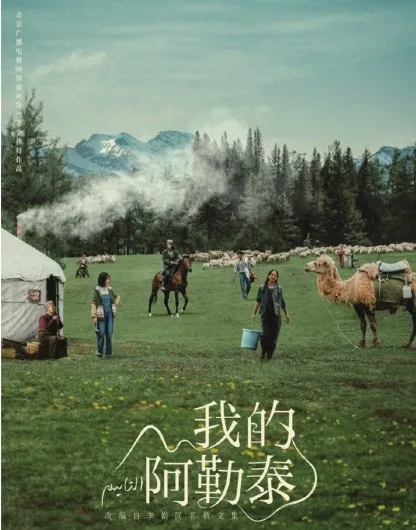

电视剧《我的阿勒泰》只有短短8集,播出时却好评如潮。如今,距首播已三月有余,该剧仍在多个平台“霸屏”式存在,而且远赴哈萨克斯坦,收获了海外流量。究其原因,既有主创精益求精之功,也有原著文学加持之力,更有时代审美赋能之助。概言之,该剧至少在三个方面作出了新的探索,取得了新的收获,留下了创作启迪。

在文学向艺术的转化方面作出了新探索,取得了文体创造的新收获

电视剧《我的阿勒泰》改编自新疆作家李娟的同名散文集。这部散文集并非新作,该书首次出版于2010年,十多年来,其质朴厚实的内容、清新而略带幽默的文笔积累了大批读者,也为电视剧的成功改编奠定了基础。文学是艺术的母体,对于以叙事见长的电视艺术而言,文学的母体意义格外凸显。回顾我国电视剧的发展史,许多优秀作品来自文学改编,从“四大名著”《聊斋志异》等古代文学经典到《阿Q正传》《祝福》《围城》等现代名家名作,再到当代作家的《平凡的世界》《白鹿原》《人世间》,改编之作的荧屏佳绩固然离不开电视剧编导演服化道的智慧和辛劳,也和文学原著的优秀品质密不可分。可以说,一部电视剧文学性的高低直接决定着其品质之优劣。同时,在文学作品的影视改编中,小说占据着绝对优势。毕竟,小说本就是讲故事的艺术,阅读一部优秀小说的过程,常常就是一次“脑补”电视剧的体验。不论是人物刻画还是场景描写,抑或情节的编织、冲突的建构,小说和剧集都有着天然联系。

相较而言,散文这种文体更偏重于情感表达,即便讲述故事、刻画人物,散文家也往往把立意和重心放在抒情说理上。从这个意义上说,《我的阿勒泰》的创作团队选择一部散文集作为电视改编的对象,是一3gyjYcCWBa4clac2hYIePIRBhtvtJ0Wt1moaYD4I9N8=次难度系数颇高的创作挑战,也正因为如此,其成功更具强烈的示范意义。在剧集中,创作者恪守电视艺术本体,采取了有取有舍的态度。一方面,保留了散文原著的故事大框架,把多篇散文打碎重组;另一方面,强化了“李文秀”也就是散文中的“我”作为行动者的角色。应该说,散文《我的阿勒泰》中的“我”本就独具特色,既是文中场景的能动主体,也以文本书写者的身份出场。比如,《坐班车到桥头去》一篇写的是“我”在高原乘车的艰辛经历,李娟写完“汽车缓缓走到土路尽头,疲惫地停下”后,以“我都写累了”六个字出乎意料地作了结尾,这如同戏曲“跳进跳出”的写法,把代入场景的读者一下子拽了出来,丰富了文学体验的层次性。剧集中“李文秀”的角色功能则更加聚焦,围绕着她的冲突也更集中。为此,作者拉紧了“李文秀”和其他人物之间的关系,不仅充分利用了散文原著中的情节性内容,还顺着原著人物的心理和情感逻辑为他们画出了延长线,从而在多样化的冲突中表达了充沛的戏剧张力。

剧中的原创角色巴太是李文秀故事不可或缺的一环。作为被只想过传统草原游牧生活的父亲召回家中从事牧业的青年,他与汉族姑娘李文秀的爱情、与父亲苏力坦关于人生选择的冲突,既推动了情节发展,又隐喻了文明传承和交融中的矛盾。全剧的最后,巴太为了救李文秀而亲手射杀了心爱的小马,再一次演绎了浪漫与残酷的经典主题,在情节设计上固不免落入窠臼之讥,甚至被原著党斥为“魔改”,但确实更符合视觉语言的艺术诉求。李文秀母亲张凤侠是原著中人物,经过改编其形象更加清晰,这不仅是演员的表演给了这一人物具体可感的外在形象,还在于创作者深度开掘了这一角色的内涵。剧中的张凤侠一直记挂着逝去的李山,她冒着被野狼袭击的危险前往仙女湾,就因为这是她和李山的定情之地。在这个过程中,高晓亮出现了,张凤侠也因此拥有了一段浪漫而苦涩的恋情。在某种意义上,这段恋情充当了李山去世之后张凤侠内心情感空洞的填充物,使张凤侠这个人物更加立体。而高晓亮作为牧民诗意世界的闯入者,在“破坏”剧中牧歌悠扬的场景和故事的同时,也“黏合”了纯美剧情与现实的裂隙。

可见,剧版《我的阿勒泰》在人物关系、矛盾冲突方面的改编,使作品关于人生、关于传统、关于文明的思想内涵实现了更易抵达观众的表达。而从总体上看,这些改编,不论是角色的增删还是情节的损益,都没有丢弃或改变散文原著的美学底色。《我的阿勒泰》的散文版和剧版对照阅读时,“家族相似”之感油然而生,两个版本共享来自基因中的气质和格调,却并非外表上的丝毫不差。这深刻启示我们,文学的影视改编天地广阔,它所能赋予影视的不仅是故事或人物,更是一种提供艺术气质和美学格调。只有深化和拓展对文学与艺术之间关系的认识,促进二者在创作实践中双向奔赴、跨界交融、互相赋能,才能推出更多如《我的阿勒泰》般的优秀作品,让新时代的文艺百花园更加馥郁芬芳。

在美感和网感的有机统一上作出了新探索,取得了审美表达的新收获

当今时代,互联网广泛渗入社会生活方方面面,文艺创作领域也不例外。从供给侧看,深耕网络生活和网络文化,从中获取灵感,淬炼题材,借用语言,已经成为许多创作者共同的选择。从接受侧来看,一部作品是否具有网络特色,在很大程度上决定了其受欢迎程度。具体到剧集创作生产而言,网络小说提供了重要IP资源,即便不以网络小说为基础,凡是和网络文化同气相求的剧集,大都也呈现出人设鲜明、节奏紧凑、快意恩仇的网感特色。当然,究竟何为网感,文艺理论评论界目前尚缺乏共识。如果把“网感”等同于对“爽”的追求,为此不惜追求“颜值正义”“突破尺度”,一味迎合网民喜好,甚至在人设上“硬给”,在情节上“强拗”,其结果必然是浮躁之作甚嚣尘上。但是,一个时代有一个时代的审美,而所谓时代审美是无法脱离最大多数观众的口味偏好的。作为大众艺术的电视剧,更应认真研究“网生代”的审美特色,把握影视美感在网络时代的新变化,并将其内蕴于作品之中。事实上,近年来火爆的《隐秘的角落》《开端》等作品都在这方面树立了示范。

《我的阿勒泰》的原著文本从文字到场景都具有纯美的特点。当地处北疆的阿勒泰在作家李娟笔下成为“我的阿勒泰”,就像蜜蜂采花酿蜜一般,草原风光被作家转化为了内心风景,自然之美与精神意义上的真善美随之构成互文。在剧版中,高清摄像的优势充分展现,李娟笔下的风光之美及其文化隐喻经由视觉转化以更直观的方式被观众所欣赏。剧版不但加入了“恋爱脑”等网络语言,而且汲取了网络文艺的类型化创作方式,通过突出李文秀的个性,以及强化李文秀和巴太的爱情线,增加张凤侠和高晓亮的情感戏等“加高增甜”处理,让全剧网感十足。我们把该剧定义为大女主剧亦不违和,但剧中的大女主又不同于流俗。表面上看,李文秀笨手笨脚,打工被炒,遣散费被骗,从城里回到草原,帮妈妈打理小店手忙脚乱,信心满满去要账却认错人、惹下祸端……看完全剧却发现,这个外表不起眼的女孩内心强大而坚定,对梦想有执着的追求,对情感有自己的看法,特别是经历了草原生活的历练后,她对生活的投入更加自觉,对命运的掌控更加主动,对家人的守护更加勇毅,对欺骗的反抗更加果敢,这些无不体现了人物的成长。更何况,李文秀的成长之路中还融入了文明思考。作为回乡青年,她对苏力坦的质疑,反映了现代与传统、中原与草原的文化差异与冲突。通过李文秀的所见所感,草原风光在自然属性之外具有了人文内涵,它不是静止的画面,而是流动的文明。李文秀回归草原、深入草原、融入草原的过程,恰是文明交流交融的具象缩影。这样的处理不仅推动了自然风光的情节化,而且丰厚了人物成长的文化内涵。剧版《我的阿勒泰》也因此而展现了大女主的另一种炼成方式。

张凤侠也是一位大女主。作为一个跋涉过生活激流的女人,她活得如草原上的生灵般自在洒脱。当回到阿勒泰的李文秀急于证明自己“有用”时,张凤侠说了一段颇有哲理的话:“啥叫有用,生你下来是为了让你服务别人的?你看看这个草原上的树啊草啊,有人吃有人用便叫有用,要是没有人用,它就这么待在草原上也很好嘛。自由自在的嘛,是不是。”她还经常鼓励儿女:勇敢一点,微笑,别怂。当女儿“童言无忌”得罪了老猎人苏力坦时,她诚惶诚恐地站起来赔礼道歉,但是,当苏力坦要她们老少三代女人自己去夏牧场时,她并没有屈膝乞怜,而是坚强地踏上征程。她的人生对“女性何为”作出了新的诠释。与一些剧集里出生就在罗马,在职场、情场筹谋心机、杀伐决断的大女主相比,李文秀、张凤侠这样的“大女主”离生活更近,因而更加真实,也更符合以网民为主体的当代观众对女性叙事的新期待。

可见,剧版《我的阿勒泰》在保持原著美学格调的基础上,为其注入了充沛的网感。同时,这种网感并不是对“爽”的刻意追求,而是按照网络文化的语法对题材内容的重新书写。剧中的绝美西域风光和真挚爱情故事成为大女主展现魅力的舞台,自然之美、人文之思与情节之爽交汇在一起,给了观众独特的审美体验。这深刻启示我们,文艺创作必须植根于时代的文化风尚,捕捉观众的审美偏好并以作品的方式给予有效回应。只有与受众需求积极“对话”,用跟上时代的方式完成创作的美学表达,才能推出既满足群众精神需要,又提升其精神力量的精品佳作。

在社会情绪的回应和表现上作出了新探索,取得了社会效益的新收获

文艺是人类的梦工厂,从经典的《桃花源记》到脍炙人口的《在那个遥远地方》,每一部优秀的文艺作品无不是精神家园的一块砖。文艺有多样的格调,也会对精神产生多方面的作用。激昂的作品能扫除沮丧的阴霾,给人以信心和动力;温馨的作品会抚慰伤痛的情绪,让人拥有乐观和勇气;深刻的作品则让人脱离无谓的躁动,重获审视自己和世界的理性和冷静。当今时代,社会变化迅速,生活节奏紧张,人们的精神世界面临比以往更多的纷扰和冲击,更需要从文艺作品中汲取慰藉和力量。从电视剧领域来看,近年来涌现的优秀作品如《觉醒年代》《狂飙》《漫长的季节》等,无不击中社会热点、心理痛点或精神燃点,以艺术的方式回应了时代之问,为观众提供了强大的情绪价值。

电视剧《我的阿勒泰》同样如此。该剧虽然只有八集,但对李文秀的心灵成长进行了直观而细腻的表现,通过塑造内在坚韧的大女主形象,让每一个被内耗、内卷困扰的人特别是女性产生深深的共鸣。该剧播出时#阿勒泰治好了我的精神内耗#等相关话题就在网上刷屏。从许多观剧网民的点评中可以发现,“去焦虑”“反内卷”堪称该剧最打动人之处。剧中的“名场面”和“金句”让观众久久回味。比如,巴太为了救李文秀射杀了马儿踏雪后,远走他乡。李文秀哭问:“为什么巴太不回来了,为什么不见我?”对此,张凤侠反问:“为什么牧民不停地转场?”“因为要给牧场时间。让它休息,好让牧场里的水呀草呀,重新开始恢复丰茂。这样来年的时候,牧民才能带着牛羊,更好地回来。给他点时间。”这段话对游牧生活作了哲理概括,道出了每一个困在时间里的人的心声。朝戈的奶奶看到张凤侠穿着破旧的鞋子,对她说:“再颠簸的生活,也要闪亮地过啊。”质朴的语言说出了善待自己、尊重自己的道理,也把情绪价值带给了观众。而张凤侠在半夜床塌了后,面对女儿的惊呼,淡淡地说了一句“又不是天塌了”,翻过身继续睡觉。这不正是当下的人们渴望而不得的松弛感吗?

值得指出的是,该剧对“内耗”“内卷”“焦虑”的批判更多采取了“向内求”的方式,毋庸置疑,任何社会情绪的产生都与社会制度和现实环境相关,但该剧没有刻意渲染现代与传统、城市与乡村、成功与失败、权力与压迫等二元对立的框架,而是通过剧中人对个体生活的反思和选择,以及人与人之间的互相和解与扶助,在完成心灵治愈的同时表达了“仇必和而解”的古老东方智慧。从开篇李文秀在“卖货”“要账”时与牧民充满喜感的冲突,到男女主人公的爱情在经历虐心后修成正果的大团圆结局,无不展现出李文秀内心逐渐充盈、人格不断强大的过程,让观众在代入补偿中得到人生借鉴。而剧中着力展现的辽阔大草原仿佛具有自我净化功能的汪洋大海,每一个试图侵入的“焦虑制造者”都会被清除。高晓亮的遭遇生动地说明了这一点,这提醒观众,焦虑源于人心的贪念,“内卷”很大程度是“自卷”,恪守内心本真,方是逃离内卷的真正通路。我们尽可以把目光投向远方的阿勒泰,诗却永远只能吟唱在每一个人心中。剧中正是通过对琐碎生活场景的描写,挖掘出了普通人内心的勇敢、豁达、真诚、坚守等宝贵品质,在具象化、个体化、内在化的真善美中抒写了一曲人性赞歌。

可见,剧版《我的阿勒泰》没有回避社会情绪的负面部分,更没有为了反内卷、反焦虑而把剧中的阿勒泰塑造为没有冲突的世外桃源。面对社会情绪中的痛点堵点,该剧作出了令人满意的解答,不是说它给出了理想的标准答案,而是说它提供了另一种可能。这深刻启示我们,文艺创作必须直面现实,善于从个体命运里听取时代呼声,从社会情绪中瞄准创作靶向,锻造高质量的作品。只有立足真实的生活,读懂现实的人内心的冲突和忧伤,通过创作为他们完成情绪价值的孵化和传导,才能真正实现社会效益的最大化。

总之,剧版《我的阿勒泰》是新时代文艺创作的成功探索和重要收获,它在电视剧创作的样式体裁、题材开掘、思想内涵、美学表达、艺术手法以及社会效益实现等方面的诸多经验,都值得进一步总结提炼,用于推动当代中国文艺创作在高质量发展中不断迈向新的高峰。

(作者系中国文联理论研究室副主任)

【编辑:沈金萍】