北魏孝文帝定民户籍及其对推进社会改革的影响

2024-09-14张鹤泉

关键词 北魏 孝文帝 定民户籍

〔中图分类号〕K239.21 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2024)08-0097-13

太和十年,孝文帝实行定民户籍的改革。史料的缺乏限制了对定民户籍考证的展开,已有研究只是在研究三长制、均田制、新租调制时提及定民户籍问题。① 因此,对这一问题还有必要深入考察,以期有益于认识孝文帝实行这一改革的意义。

一、定民户籍的实行

孝文帝“定民户籍”②是实行经济改革的重要措施。然而,这一措施与三长制、均田制、新的租调制的推行相联系。实际上,孝文帝实行的三长制、均田制和新租调制三者是互相配合的。③ 就实行三长制而言,《魏书·食货志》载李冲上言:“宜准古,五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长,长取乡人强谨者。”④可见,孝文帝所设三长,就是党、里、邻三长,他们是北魏基层社会的管理者。由于孝文帝在基层社会实行了三长制,也就取代了原来的宗主都护制。孝文帝推行的均田制是在土地分配和占有上的重大改革。《魏书·食货志》载:“(太和)九年,下诏均给天下民田。”①“诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良。”而且,受田者的土地“还受以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。”②显然实行均田制的目的是要建立新的土地分配和占有的制度,以此确保自耕农经济的稳定,促进农业生产的发展。所谓新租调制,《魏书·食货志》有言:“其民调,一夫一妇帛一匹,粟二石。民年十年五以上未聚者,四人出一夫一妇之调。……其麻布之乡,一夫一妇,布一匹,下至牛,以此为降。”③这种新租调制,实际是在三长制、均田制实行后推行的,也就是重新规定了一户受田农民应该承担的租调数额。因为新租调制以三长制、均田制的实行作为保证,就实现了“课有常准,赋有恒分”。④ 由此可见,孝文帝推行的三长制、均田制和新租调制,需要以对统治区内居民有效控制为基础。可以说,孝文帝推行“定民户籍”的重要措施,正是为了保证这一统治意图的实现。严耕望先生认为,孝文定三长之制最主要之目的为正户籍,平赋税。⑤ 张金龙考证,新税制的确立正是以这种三长治下的均田农民为基础的。⑥ 应该说,这些看法指出了孝文帝实行“定民户籍”与三长制、均田制及新租调制的关系,也阐明了孝文帝“定民户籍”,不是简单地延续原来的户籍规定,而是实行新的户籍制度。

然而,孝文帝“定名户籍”的实行是一个复杂的过程。因此,文献中出现了不同的记载。《魏书·孝文帝纪下》载:“(太和十年)二月甲戌,初立党、里、邻三长,定民户籍。”⑦这一记载,显然将孝文帝实行三长制与“定民户籍”,都定在太和十年。然而《南齐书·魏虏传》载:“(永明)三年,初令邻里党各置一长,五家为邻,五邻为里,五里为党。四年,造户籍。”⑧南齐永明三年,即北魏太和九年。也就是《南齐书·魏虏传》记载三长制实行时间为太和九年,较《魏书·孝文帝纪下》的记载早一年。而“造户籍”的时间,却与《魏书·孝文帝纪下》所记相同,定在永明四年,即太和十年。这两条记载的相同之处,是都将孝文帝“定民户籍”置于三长制实行之后。这说明,三长制的实行与“定民户籍”是密切相关的。可是,二者所记三长制实行的时间,出现了太和九年与太和十年的差异。应该说,《南齐书·魏虏传》记载太和九年实行三长制,是南齐人的认识,但是南齐需要掌握敌国北魏的动态,并且使臣往来也不曾间断,所记载的三长制推行的时间应有所本。而且,从《魏书》的记载中也能发现推行三长制与均田制时间上的联系。《魏书·孝文帝纪上》:“(太和九年)诏曰:……今遣使者,循行州郡,与牧守均给天下之田,还受以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。”⑨这就是说,太和九年,孝文帝开始下诏推行均田制。但是,《魏书·孝文帝纪下》将三长制实行时间定于太和十年,即在均田制实行之后。可是孝文帝在实行三长制诏书中称:“又邻里乡党之制,所由来久。欲使风教易周,家至日见,以大督小,从近及远,如身之使手,干之总条,然后口算平均,义兴讼息。是以三典所同,随世污隆;贰监之行,从时损益。故郑侨复丘赋之术,邹人献盍彻之规。虽轻重不同,而当时俱适。自昔以来,诸州户口,籍贯不实,包藏隐漏,废公罔私。富强者并兼有余,贫弱者糊口不足。赋税齐等,无轻重之殊;力役同科,无众寡之别。虽建九品之格,而丰綨之土未融;虽立均输之楷,而蚕绩之乡无异。”⑩很显然,孝文帝在这一诏书中,没有提及均田制,也没有说明三长制与均田制的联系。因此,对这一诏书合理的解释就是,实行三长制之时均田制还没有全面展开。由此可以推断,孝文帝实行均田制应该在设置三长之后。《魏书·李孝伯传》载主客给事中李安世上疏:“三长既立,始返旧墟,庐井荒毁,桑榆改植。……愚谓今虽桑井难复,宜更均量,审其径术,令分艺有准,力业相称,细民获资生之利,豪右靡余地之盈。则无私之泽,乃播均于兆庶,如阜如山,可有积于比户矣。”①按李安世所说,可以看出孝文帝设置三长的重要意图之一,就是要使均田制的推广获得保证。所以,《南齐书·魏虏传》将三长制定于太和九年,是合理的。也就是说,孝文帝实行三长制与均田制都在太和九年,但三长制的实行要先于均田制。

推行均田制是重要的经济改革,孝文帝积极为其创造推行条件,以选派大使方式推动这一目的的实现。孝文帝所派大使分为两类。一类专门为实行三长制所派。《魏书·尧暄传》载:“(尧暄)太和中,迁南部尚书。于时始立三长,暄为东道十三州使,更比户籍。”②《北史·外戚·贺迷传》载:“(贺庄)太和中,初立三长,以庄为定户籍大使,甚有时誉。”③据此可见,孝文帝所派这类大使,主要为了“更比户籍”,也就是对原来宗主都护制下的户籍情况做必要的捡括。周一良考证,荫附于大族的身份低下的户口,才是三长制捡括的对象。④ 因此,孝文帝所派这类大使起到的作用有二:一是直接掌握三长的设置;二是分离一些依附大族的人口,使之成为国家的编户民。孝文帝采取这种做法,正是有益于均田制的实行。孝文帝所派第二类大使是协助地方推行均田制。《魏书·孝文帝纪上》载太和九年孝文帝诏令:“今遣使者,循行州郡,与牧守均给天下之田,还受以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。”⑤由此可以明确,孝文帝为实行均田制选派的大使,职责只是监督地方州、郡官员落实国家均田令,并不直接参与对土地的分配。孝文帝能够使大使以协助的方式督促地方州、郡官员实行均田制,很重要的是北魏国家已经比较清楚地掌握地方户籍的情况。孝文帝均田令:“均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良,丁牛一头受田三十亩,限四牛。所授之田率倍之,三易之田再倍之,以供耕作及还受之盈缩。诸民年及课则受田,老免及身没则还田。奴婢、牛随有无以还受。”⑥这应是孝文帝实行均田制的重要措施之一。由此可见,均田令将受露田对象确定为十五岁以上的男夫、妇人以及奴婢。在授露田数量上,因身份的不同而有差等的规定,并对有牛户与无牛户的受田数量也做了区分。很显然,这些受田农民只是小农户。这说明,孝文帝只有在国家直接控制了数量众多的小农户情况下,才能够在全国推行均田制。但是,要增加小农户的数量,并保证小农户的稳定,只有健全了三长的设置,才能维护这种局面。这正是太和九年,孝文帝同时实行三长制、均田制的重要原因。

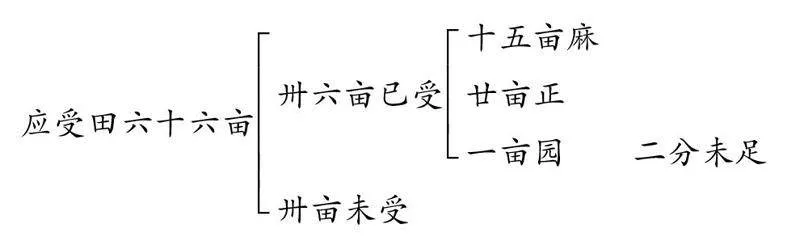

实际上,孝文帝正是以三长制、均田制的推行为基础,在太和十年开始“定民户籍”“造户籍”。⑦ 孝文帝的“定民户籍”实际是对户籍制度的重要改革。其中重要的是对受田农民户籍的重新编制,所以户籍内容增加了对家庭受田数量的记录。由于史料的缺乏,还未见孝文帝户籍改革后的直接户籍记载。但是从敦煌籍帐文书能够发现一些踪迹。在西魏大统十三年敦煌籍帐文书A类,其中有九户居民户籍,现将其中刘文成户籍移录如下:

……

一段十亩麻舍西二步东至舍西、北至渠南至白丑奴

一段廿亩正舍东二步东至侯老生西至舍南、北至渠

右件二段户主文成分麻正足

一段五亩麻舍□东□西□南□北

右件一段妻舍女分麻足正未受

一段一亩居住园宅①

据王仲荦考证,西魏大统十三年敦煌籍帐文书,只是根据北魏以来授田令式,并参考敦煌地区土地和丁壮多少的实际情况来记录的,并没有受到苏绰大统新制的太大影响。② 所以刘文成户籍的记载方式,应是从北魏延续下来的。其中记载“计口受田二:丁男、丁女”和“应受田六十六亩”“卅亩未受”,说明受田农民的户籍,要对受田人数和所受田亩有详细记载。由此可以明确,太和十年,孝文帝“定民户籍”“造户籍”是对受田农户户籍的重新编定,并使这种新编定的户籍成为北魏实行新租调制的依据。当然,孝文帝重新编定户籍不可能一蹴而就。《魏书·孝文帝纪下》载:“(太和十一年)诏曰:‘去夏以岁旱民饥,须遣就食,旧籍杂乱,难可分简,故依局割民,阅户造籍,欲令去留得实,赈贷平均。’”③可见,在太和十一年还存在“旧籍杂乱”的情况,因此还要“阅户造籍”。尽管如此,太和十年孝文帝开始将均田制下的农民纳入户籍编制之中,并确定了受田农民的户籍登记定式,从而使国家对地方人口的控制和财政收入都获得有效的保证。

综上可见,孝文帝定民户籍与三长制、均田制和新租调制的实行有密切的联系。太和九年,实行三长制,捡括户籍,保证了均田制的推行。太和十年,重定受田农户户籍,确定编户民户籍的登记定式,并逐步加以推广。重定户籍,使新租调制的实行得到了保证。可以说孝文帝定民户籍也就成为影响国家经济制度改革的重要因素。

二、定民户籍保证小户制占据户制主流地位

考察孝文帝定民户籍与推广小农户制的关系,需要提及北魏前期拓跋鲜卑统治者对统治区内汉人户籍的编制情况。可以说,随着拓跋鲜卑人对北方占领地区的扩大,这些地区的汉族居民也被编入国家的户籍中。《魏书·明元帝纪》载:“(泰常3年)诏诸州调民租,户五十石,积于定、相、冀三州。”④明元帝向各州征调的田租,大部分应该是汉族农民缴纳的。从征调的方式看,是使农户按户上缴田租。这说明汉人的户籍已经成为国家确定缴纳田租的依据。然而,由于北魏国家对大部分汉族农民的控制,是与地方基层实行的宗主都护制结合在一起,所以这些汉人的户口情况,也就受到宗主都护制的影响。唐长孺认为:“在宗主都护制下面,宗主是大姓之长,他管理的宗族非常之多。……这种宗主都护制下的大户制来源是坞壁组织,和平时期坞壁解散,作为坞壁组织主体的宗族仍然存在。各族政权……仍然视聚集的大姓为一个部落,宗主督护制就是在这种样一种认识下建立的。在鲜卑政权看来,宗主如同部落酋长,负责征集赋税,调发徭役。”①由于在宗主督护制下,大族的宗族组织受到保护,因而也就决定大多数汉人户籍的模式。《魏书·李?传》载:“旧无三长,惟立宗主督护,所以民多隐冒,五十、三十家方为一户。”②据李冲所言,汉人多以“五十、三十家”为一户。实际上这是在宗主都护制下实行的大户制。在这种大户中,除了宗族组织族长之外,还有与族长有血缘关系联系的宗族成员以及受宗族庇护的依附人口。当然,除了这种五十、三十为一户的一般模式,还有特殊的家族组织。《北史·李灵传》载:“李灵字武符,赵郡平棘人也。……悦祖弟显甫,豪侠知名,集诸李数千家于殷州西山,开李鱼川方五六十里居之,显甫为其宗主。”③可见李显甫的家族多达数千家。由此看出,北魏前期国家对汉人家族中的人数,是不加限制的,也就使统治区内汉人家族大户的存在是很普遍的。这种大户制的存在,严重影响了国家租调的征收和劳役的派发,所以,就需要改变其存在的状况。

太和十年,孝文帝定民户籍重要的目的之一,就是要对大户制做出调整,从而使农民的小户制得到推广。所谓小户制,就是自战国以来普遍存在的“五口之家”的自耕农家庭模式。实际上,孝文帝以三长制取代宗主都护制,就消除了庇护大户制存在的因素。均田制的推行,使受田农民的小户制具有了坚实的基础。由于史料的缺乏,对孝文帝定民户籍后小户制存在具体状况,很难做出明晰的阐释。在此只能依据《魏书·地形志》对各州户口、人口的记载,来透视地方小户制存在的情况。④

由表1的统计可以看出:孝文帝所设十七州的户口包括的人口平均数字多少不一。这些州每户包括人口平均数在2.1至4.9之间。也就是冀州每户包括平均人口2.1人,为最低平均数;定州每户包括平均人口4.9人,为最高平均数。这表明,孝文帝定民户籍后使各州的户籍所包含的平均人口,一般不超过5口。尽管对上述各州户口所包括平均人口数字的统计,只是展示各地方家庭户籍所含人口大概的情况,但是这表明孝文帝定民户籍后,小户制得到推广,因而北魏各地方以“五口之家”为模式的小户制已经是比较普遍的存在。

孝文帝定民户籍实行小户制,主要是为了减少宗主都护制下的大户制。一如前述,这种家庭人口众多的大户主要是户主所控制的人口,他们大多数为受其庇护的依附者。然而,实行三长制校阅户籍,正如冯太后所言,“苞荫之户可出,侥幸之人可止”,①也就使汉人大族的大家族荫庇的依附人口开始向国家的编户民转变。由于均田制的实行,这些小农户都能因受田获得土地而具有独立的户籍。小农户的增加,使“自昔以来,诸州户口,籍贯不实,包藏隐漏,废公罔私。富强者并兼有余,贫弱者糊口不足。赋税齐等,无轻重之殊;力役同科,无众寡之别”②的状况得到改变。

孝文帝为促进小户制的推行,努力采取了析户的做法。《魏书·张彝传》载:“(张幸)所招引河东民为州裁千余家,后相依合,至于罢入冀州,积三十年,析别有数万户,故高祖比校天下民户,最为大州。”③很显然,孝文帝鼓励地方官员落实析户的措施,并且还对一些地方影响落实析户措施的因素加以限制。《魏书·崔暹传》:“崔暹,……本云清河东武城人也。世家于荥阳、颖川之间。…… 后行豫州事,寻即真。坐遣子析户,分隶三县,广占田宅,藏匿官奴,障吝陂苇,侵盗公私,为御史中尉王显所弹,免官。”④据此可见,北魏国家规定析户的家庭只能在同一县内,不能跨越县界,如果违背这一规定,就要受到严厉的处罚。可以说北魏国家对析户做出这种规定,正是要保证小户制能够有序地推行。

孝文帝以小户制编制受田农民,保证了均田制的实行能够具有连续性。孝文帝对小户制的推广,也使国家控制编户民的数量不断增长。《魏书·地形志上》载:“正光已前,时惟全盛,户口之数,此夫晋之太康,倍而已矣。”前辈学者依此估算,孝文帝太和年间的户口数约为二百九十万,人口数三千二百余万。⑤ 固然,北魏后期,国家控制户籍的增加与人口自然增长有关,但国家实行小户制却是国家控制户籍数增加的主要因素。由此来看,北魏国家使直接控制的小农户籍的增加,就使新租调制的实行和租调的征收有了可靠的保障。

不过,三长制、均田制实行后,北方的大族还是社会中的重要阶层。由于受大族共居同爨风气的影响,社会中尚有一些大家族的存在。例如,崔挺“博陵平平人也。……三世同居,门有礼让。”⑥杨播“一家之内,男女百口,缌服同爨,庭无间言,魏世以来,唯有卢渊兄弟及播昆季,当世莫逮焉。”⑦李几“博陵安平人也。七世共居同财,家有二十二房,一百九十八口,长幼济济,风礼著闻,至于作役,卑幼竞进。乡里嗟美,标其门闾。”⑧王闾“北海密人也。数世同居,有百口。又太山刘业兴四世同居,鲁郡盖俊六世同居,并共财产,家门雍睦。乡里敬异。有司申奏,皆标门闾。”①可以说,这些大族的家族人口众多,因而也就很难实行小户制。这些人口众多的家族存在,当然会影响北魏国家推行小户制。然而,这种大家族的存在,只是出于北魏国家扶植汉族大族势力的需要,并且在社会中存在的数量也是有限的,不能改变定民户籍后小户制占社会主流的局面。

总之,孝文帝定民户籍,推广小户制,使国家控制的编户民的户口数量明显增加。小户制适应三长制、均田制、新租调制实行的需要,也就有效地保证了国家农业的发展和财政收入的增加。应该说,孝文帝推行小户制的户籍改革,是有利于经济发展的重要措施。尽管孝文帝为了保护汉人大族的利益,使社会中还存在一些大家族,可是,均田制实行后受田农户的大量增加,也限制了大户制的发展。因此,孝文帝定民户籍,确定小户制占据主要地位,也就展示了他的经济改革所具有的鲜明特色。

三、定民户籍推动代人户口编制的变更

道武帝称帝后,鲜卑拓跋部逐渐占据北方社会的统治地位,为了2MxE34ZxIAL9kSG9pxi5a5lCo13KU0hz37OEMK21cCg=统治的需要,拓跋鲜卑统治者大力汲引周边少数族人归顺北魏,逐渐形成了特殊的代人阶层。据康乐考证:“这个集团形成四世纪末的平城及临近地区,至五世纪初仍有所扩充。其成员大多数为北亚游牧民族,然而也包括少数的汉人及其它少数民族。……至少包含有鲜卑、匈奴、柔然、乌桓、高车等族。然而不管他们原先来自那个民族,属于那个部落,自拓跋皀定都平城后,他们即以‘代人’之身份活跃于北方政治舞台上,云代地区是他们唯一的‘家乡’”。② 可以说,在道武帝经营平城京畿时,代人阶层的人数不断增加,占据社会阶层的主导地位。孝文帝定民户籍,对拓跋鲜卑人户口的编制产生了重要的影响,促使了归顺少数族户籍的变化。

早在拓跋皀称代王时,便开始了改变拓跋鲜卑人的社会组织举措。《魏书·官氏志》载:“登国初,太祖散诸部落,始同为编民。”③《魏书·外戚上·贺讷传》载:“其后离散诸部,分土定居,不听迁徙,其君长大人皆同编户。”④这说明,登国初年,拓跋皀采取“离散诸部”的措施,并使拓跋鲜卑人的生活转变为定居。然而,《魏书·官氏志》记载拓跋皀使拓跋鲜卑人“离散诸部”后,他们脱离了部落组织而成为国家的编户民。这种记载,似与实际情况存在差距。而《魏书·贺纳传》提到“散诸部落”后,“其君长大人皆同编户”。这一记载比较接近拓跋鲜卑人社会组织变化的演变实情。因为拓跋皀尽管实行打破拓跋鲜卑人部落组织的措施,可是要使原来部落组织完全消失,不可能一蹴而就。实际上拓跋鲜卑人的部落组织,还以残存的形态留存。《魏书·楼伏连传》载:“(楼伏连)代人也。世为酋帅。伏连忠厚有器量,年十三,袭父位,领部落。太祖初,从破贺兰部。又从平中山,为太守”。⑤ 这是对拓跋皀采取“离散诸部”措施后情况的记载。由此可见,部落酋长不仅存在,而且其地位还能世袭。在战争需要时,部落酋长依然是统领部落族人参战的首领。在拓跋皀实行户籍管理时,只要将部落酋长纳入国家户籍中,也就可以控制所有部落族人。由于拓跋鲜卑人的部落组织形态与归顺的少数族人的社会组织形态大体相同,因而在代人阶层形成后,依然需要以这种特殊的户籍进行人口控制。

北魏前期,国家对代人实行特殊的户籍编制另一重要原因是,要适应当时兵役制度的需要。可以说,北魏前期国家军队的士兵主要是由拓跋鲜卑人及归顺的少数族人充当的,而汉人不能服兵役。《魏书·刘洁传》载刘洁上疏:“自顷边寇内侵,戎车屡驾,天资圣明,所在克殄。方难既平,皆蒙酬锡,勋高者受爵,功卑者获赏,宠赐优崇,有过古义。而郡国之民,虽不征讨,服勤农桑,以供军国,实经世之大本,府库之所资。”①这里提到的“郡国之民”,正是指汉族居民。因此,刘洁的上疏反映了汉人只承担国家的租调,而与服兵役无缘。据何兹全考证北魏前期国家实行的是部落兵制。② 由于北魏实行部落兵制,所以军队的士兵必须从残存部落组织的代人中选拔。虽然代人的生产活动已经从游牧转变为农耕,并且在平城京畿地区可以按国家“各给耕牛,计口授田”③的规定获得耕牛和土地,可是他们要以残存的部落组织为依靠,既要生产,也要充兵作战,其生活是亦兵亦农的。《魏书·陆俟传》载:“陆俟,代人也。曾祖干,祖引,世领部落。父突,太祖时率部民随从征伐。数有战功,拜厉威将军、离石镇将。”④这说明北魏早期的军队,正是以代人的残存部落组织为组成基础的。因此,北魏国家为了保证国家军队士兵的来源,就要对代人的户籍采取特别的编制,而不能与汉人一并实行相同的户籍编制。

随着代人长期居于中原地区,不断受到汉人习俗的影响,促使一些代人残存形态很难留存。尽管如此,由于受代人必须服兵役传统的制约,北魏国家对他们的户籍管理很难与汉人取得一致。《魏书·高聪传》载:“(高聪)生而丧母,祖母王抚育之。大军攻克东阳,聪徙入平城,与蒋少游为云中兵户,窘困无所不至。族祖允视之若孙,大加给。”⑤高聪为勃海?人,当为归顺北魏的高句丽人,已融入代人阶层。但是,他被定为云中兵户。这说明,北魏前期已经有相当数量的代人被划为兵户。《魏书·孝文帝纪上》载:“(延兴元年)冬十月丁亥,沃野、统万二镇敕勒叛。诏太尉、陇西王源贺追击,至桴罕,灭之,斩首三万余级;徙其遗迸于冀、定、相三州为营户。……连川敕勒谋叛,徙配青、徐、齐、兖四州为营户。”⑥据此可见,北魏前期,国家还将一些归降的敕勒人迁徙至内地州做营户。这些营户实际也是兵户。北魏国家能够采取这样的做法,正是由将一些代人定为兵户的传统决定的。

太和十年,孝文帝定民户籍是将受田农户的户籍实行重新编制。因为“均给天下民田”⑦ 没有族属的区分,自然要涉及代人的户籍规定,其实,北魏国家对代人授田是有历史传统的。在道武帝经营平城京畿时,就开始“计口授田”。正如《魏书·食货志》所说:“(道武帝)既定中山,分徙吏民及徒何种人、工伎巧十万余家以充京都,各给耕牛,计口授田。”⑧ 显然,受田者包括不同的族属。《魏书·道武帝纪》载:“(天兴元年)徙山东六州民吏及徙何、高丽杂夷三十六万,百工伎巧十万余口,以充京师。”⑨六州民大部分为汉族人;徒何为鲜卑慕容部人;高丽为高句丽人;杂役包括包括扶余、库莫奚、乌丸等族。⑩这说明,道武帝将京畿附近的汉人及归顺的少数族人都作为受田对象。当然,与这些人共处的代人,更是重要的受田者。实际上,太和九年孝文帝下诏实行均田制,就是要使均田制推广至全国各地方。据陈连庆考证,孝文帝用于均田的土地,一是北边拓跋氏累世经营屯垦之地,二是拓跋氏不断封禁之良田、苑囿、牧场、猎场,三是因中原战乱而荒芜的土地。⑾可以说,北边拓跋氏累世经营屯垦之地及拓跋氏不断封禁之良田、苑囿、牧场、猎场等地方,主要分布在平城京畿及北方诸州。这应该是代人主要受田的地区。《魏书·孝文帝纪下》载:“(太和十八年)优复代迁之户租赋三岁。”①所谓“代迁之户”,就是从平城迁往新都洛阳的人口,其中大部分为代人。孝文帝对这些代人的租赋实行减免的做法,说明这些迁至洛阳的代人,因为丧失平城京畿所受土地,所以要重新受田,才获得了减免租赋的优待。《北史·宣武帝纪》载:“(正始元年)十二月丙子,以苑牧公田分赐代迁之户。”②可见,一些迁往洛阳京畿的代人,还能获得赏赐公田的优待。很显然,这些迁洛代人除了按规定受有田地,还能因赏赐而增加土地数量。这些情况说明,孝文帝使代人与汉人一样,都能成为受田户,所以就需要将代人与汉人的户籍采取同样的编制。换言之,由于实行均田制不区分族属,代人与汉人的户籍实现一致化就具有了可能性。

代人与汉人户籍的统一,均田制的推行是主要影响因素。可是,孝文帝为代人定籍贯的做法,则使其户籍更为完善。太和十九年,孝文帝诏令“代人南迁者,悉为河南洛阳人。”③ 并且规定“迁洛之人,自兹厥后,悉可归骸邙岭,皆不得就茔恒代。”④这是仿效汉人以出身籍贯为归葬地的习俗。然而,孝文帝为代人定籍贯,不仅仅限于迁至洛阳的代人。孝文帝对居住洛阳之外的代人,也规定“其户属恒燕,身官京洛,去留之宜,亦从所择。其属诸州者,各得任意。”⑤由此可以明确,既然所属各州的代人的归葬可以随意选择葬地,说明他们不能以洛阳为籍贯,而要以居住地为籍贯。孝文帝为代人确定了籍贯,并且一些代人家族开始设置家庙,⑥因此,代人与汉人的家族观念逐渐趋同,进而也就使代人与汉人实行相同户籍具有了观念基础。所以,孝文帝定民户籍,开始使代人与汉人户籍编制逐渐实现一致化,因而也就成为代人与汉人同化的促进因素。

孝文帝定民户籍,固然推动了代人与汉人户籍向一致化方向发展。可是,北魏对一些地区的代人户籍还要实行特别的管理,尤其是北边诸镇。《北齐书·魏兰根传》载:“缘边诸镇,控摄长远。昔时初置,地广人稀,或激发中原强宗子弟,或国之肺腑,寄以爪牙。中年以来,有司乖实,号曰府户,役同厮养,官婚班齿,致失清流。”⑦这里提到的“府户”就是兵户,其中多数为防卫北边诸镇的代人。这些兵户的境遇,与迁至洛阳的代人生活截然不同,还保留浓厚的拓跋鲜卑人的习俗,并受到歧视,所以,他们的户籍也就被划至受贱视之列。而且,孝文帝定民户籍,也不能完全将拓跋鲜卑人和归顺少数族纳入国家户籍编制中。《魏书·尔朱天光传》载:“永安中,加侍中、金紫光禄大夫、北秀容第一酋长。”⑧《北齐书·斛律金传》载:“(斛律金)除大司马,改封石城郡公,邑一千户,转第一领民酉长。”⑨这说明,北魏后期,国家还设置第一领民酋长。这些第一领民酋长,实际是为统领他们的部落组织而设置的。也就是说,在一些特殊地区还有鲜卑人及其他少数族部落的组织分布,而北魏国家是不能通过户籍来控制这些部落组织的。

四、定户籍民与实封爵食邑户的出现

太和十年,孝文帝定民户籍后,又于太和十六年实行爵位改革。孝文帝除了延续北魏前期的虚封爵,又开始封授实封爵。所谓实封爵,主要是能够获得封地和食邑的爵位。应该说,孝文帝能够封授实封爵,与他重新定民户籍有密切关系。因为孝文帝定民户籍,实际是对均田制实行后的农民户籍的重新登记,因此,也就使国家可以比较准确地直接控制大量的小农户,而这些受田的小农户都可以作为封授食邑的对象。这些被封授的小农户一般以“户”为标准,所以也被称为食邑户。这些食邑户的重要特点,都是新编制户籍的农户,所以也就使北魏国家有了可以准确掌握封授数量的依据。由于这些小农户的家庭人口数基本相同,因而,按户籍的规定确定应缴纳的租赋,也就没有多少差异,从而保证了受封实封爵者能够按规定获得大体均等的经济利益。孝文帝采取以小户制为主流的措施,就使小农户在全国各地分布普遍,数量众多,因而国家将直接控制的小农户转变为食邑户,也就在户籍的地域分布和数量上有了可靠的保障。可以说,孝文帝定民户籍促成的这些变化,都为实行实封爵封授创造了条件。

孝文帝实行的实封爵,可以分为两类,即王爵和开国爵。从王爵的封授看,《魏书·景穆十二王下·安定王休传》载:“安定王休,皇兴二年封。……入为内都大官,迁太傅。及开建五等,食邑二千户。”①《魏书·献文六王下·彭城王勰传》载:“彭城王勰……太和九年,封始平王。……及车驾南伐,以勰行抚军将军,领宗子军,宿卫左右。开建五等,食邑二千户。转中书令,侍中如故,改封彭城王。”②由此可见,安定王元休的封地为安定郡,受封食邑为二千户;彭城王元勰的封地则为彭城郡,受封食邑也为二千户。这说明孝文帝使受封的诸王既能拥有封地,也可以获得封户。孝文帝使受封开国爵者,也要拥有封地和食邑。《魏书·尉元传》载:“(太和)十六年,例降庶姓王爵,封山阳郡开国公。食邑六百户。”③《魏书·陆俟传》载:“(太和)十六年,降五等之爵。以丽勋著前朝,封睿巨鹿郡开国公,食邑三百户。”④可见,尉元受封开国爵的封地为山阳郡,尉元则为巨鹿郡。他们也都获得食邑的封授。但二人受封食邑的数量,却有六百户和三百户的差别。受封县公至县男等级的开国爵者的封地和食邑,也是如此。例如,于烈“封聊城县开国子,食邑二百户。”⑤邓羡“以义阳军司之勋,封安阳县开国子,邑三百户。”⑥毕祖晖“以全城之勋,封新昌县开国子,食邑四百户。”⑦这说明,国家封授王爵与开国爵是以受封者获得封地与食邑为主要特征,其中食邑的封授尤为重要。然而,这些食邑户来自国家的受田农户,因而与国家直接控制的编户民,既有联系也有差异。从差异来看,食邑户与受封者的封地联系在一起,所以在形式上他们是“封国”的居民。因为北魏国家将受封实封爵者的封地视为“国”。正因如此,北魏国家使受封者可以在封地中立社。正所谓“王公锡社”。⑧ 《隋书·礼仪志四》载:“诸王、五等开国及乡男恭拜,以其封国所在,方取社坛方面土,包以白茅,内青箱中。函方五寸,以青涂饰,封授之,以为社。”北齐规定在诸王和受封开国爵者的封国内立社的做法,实际是从北魏延续而来的。北魏国家还将治理封国的官员称为“内史”“相”,但内史、相却有区分。《魏书·李顺传》载:“(黄门郎李肃)出为章武内史。岁余,迁右将军、夏州刺史。”⑨可见,李肃所任的章武内史,就是治理章武王封国的官员。《魏书·辛绍先传》载:“(辛穆)正光四年,以老启求致仕。诏引见,谓穆志力尚可,除平原相。”⑩平原郡为元亮封国,他受封“平原郡开国公,食邑一千户。”⑾这说明,北魏国家对治理受封开国爵者的封国的官员,无论是郡地,还是县地,都称为相。

应该说,北魏国家使受封王爵和开国爵者可以在“封国”内立社,并设置内史、相治理,正是要在形式上表现出封授实封爵是实行一种分封制。然而,太和二十三年,孝文帝制定后《职员令》将爵位品级与职官品级合一,并规定王爵、开国郡公为一品,开国县公为从一品,开国县侯为二品,开国县伯为三品,开国县子为四品,开国县男为五品。北魏国家还将王爵、开国爵与国家官本位体系合二为一。因此,这种分封也就更多地展示出与皇帝统治的紧密联系。可以说,这种实封爵的封授实际是为国家官本位体系服务的,所以也就是一种特殊的分封。由实封爵封授的这种特点所决定,食邑户与国家直接控制的受田农户表现出形式上的差别。

实际上,北魏国家封授实封爵,除了洛阳京畿地区之外,都可以封授,所以也就使食邑户的分布面很广。统计《魏书》、墓志铭记载,受封王爵和开国爵者的食邑分布的州有:冀州、洛州、郑州、襄州、雍州、相州、华州、齐州、定州、幽州、定州、并州、淮州、北豫州、兖州、青州、泰州、齐州、梁州、南青州、泾州、汾州、荆州、殷州、淮州、霍州、原州、徐州、北徐州、南营州、瀛州、安州、扬州、合州、秦州、歧州、光州、肆州,共三十八州都有封国。而且,在一州中,实封爵的封国不限于一处。以冀州为例,《魏书·献文六王上·咸阳王禧传》:“有司奏冀州人苏僧馞等三千人,称禧清明有惠政,请世胙冀州。……诏以禧元弟之重,食邑三千户,自余五王皆食邑二千户。”①《魏书·李平传》载:“灵太后乃封(李平)武邑郡开国公,食邑一千五百户。”②《魏书·阉官·封津传》载:“(封津)封东光县开国子,食邑二百户。”③可见元禧、李平、封津的封国和食邑都在冀州。再看雍州,《魏书》卷四一《源贺传》:“(源怀)可依比授冯翊郡开国公,邑百户。”④《魏书·穆崇传》载:“(穆泰)改封冯翊县开国侯,食邑五百户。”⑤《魏书·朱瑞传》:“(朱腾)建义初,为龙骧将军、大都督司马。又封泾阳县开国男,食邑二百户。”⑥《魏书·阉官·成轨传》载:“(成轨)孝昌二年,以勤旧封始平县开国伯,食邑三百户。”⑦冯翊郡、泾阳县、始平县都属雍州,则源怀、朱腾、成轨所领食邑户,自然都在雍州境内。孝文帝实行实封爵封授后,也就出现分布在各州的食邑户与国家直接控制的受田农户相互交织存在的局面。

可以说,食邑户对受封实封爵者要尽国家规定的责任。《魏书·献文六王下·彭城王勰传》载彭城王元勰上表“以一岁国秩、职俸、亲恤,以裨军国”。⑧ 元勰提到的“国秩”,也就是租税,正是从封国食邑户征收的。这就是说食邑户向受封实封爵者缴纳租税,是他们主要负担,因而获得食邑户缴纳租税,正是北魏国家授予受封爵者的重要经济特权。不过,这些食邑户并没有与国家直接控制的编户完全脱离联系。这主要表现为北魏国家对食邑户有很大的控制力,从受封实封爵者获得食邑户的数量看,是完全被国家控制的。对诸王而言,孝文帝规定了他们受封食邑户的数量。《魏书·献文六王上·咸阳王禧传》:“诏以禧元弟之重,食邑三千户,自余五王皆食邑二千户。”并以“亲疏世减之法”限定不同辈分诸王的食邑户的数量,“以初封之诏,有亲王二千户、始蕃一千户、二蕃五百户、三蕃三百户”。⑨ 受封开国爵者所领食邑户数量也为北魏国家所控制。国家可以使受封同一等级开国爵者获得不同数量的食邑户。《魏书·尉元传》:“(太和)十六年,例降庶姓王爵,封山阳郡开国公。食邑六百户。”《魏书·陆俟传》:“(太和)十六年,降五等之爵。以丽勋著前朝,封睿巨鹿郡开国公,食邑三百户。”①可见,虽然尉元、陆丽同为开国郡公,但他们所领食邑却有六百户与三百户的差别。其他等级的开国爵也是如此。例如,于烈“封聊城县开国子,食邑二百户。”②邓羡“以义阳军司之勋,封安阳县开国子,邑三百户。”③毕祖晖“以全城之勋,封新昌县开国子,食邑四百户。”④而且,北魏国家晋升受封开国爵者的等级,可以使他们所领食邑户的数量增加。例如,于烈“为散骑常侍、车骑大将军、领军,进爵为侯,增邑三百户,并前五百户。”⑤源延伯“随子雍至都,进爵浮阳伯,增封百户”。⑥ 并且,北魏国家还将封授食邑户的数量作为一些开国爵者具有地位特殊的体现。《魏书·尔朱荣传》:“(尔朱荣)奉帝为主,诏以荣为使持节、侍中、都督中外诸军事、大将军、开府、兼尚书令、领军将军、领左右,太原王,食邑二万户。”⑦很显然,由于尔朱荣能够控制北魏朝政,所以,他获得食邑户的数量才得以最大化。

北魏国家还采取使受封开国爵者“徙封”的做法,完全改变他们占有的食邑户。例如,穆亮“寻除使持节、征北大将军、开府、仪同三司、冀州刺史。徙封顿丘郡开国公,食邑五百户。”⑧元显魏“改封京兆郡开国公,食邑三千户。”⑨由此可见,北魏国家不仅可以控制受封开国爵者的食邑户数量,而且在他们爵位等级晋升、封国改封之时,都能改变他们食邑户的数量。这说明,受封开国爵者的食邑户数量完全为国家掌控。正因如此,受封爵者对所领食邑户的支配,也就受到很大的限制。

北魏国家对授予受封实封爵者征收赋税的权力,也采取严格限制的措施。太和十八年,孝文帝“诏王、公、侯、伯、子、男开国食邑者:王食半,公三分食一,侯伯四分食一,子男五分食一。”⑩由此诏令可以看出,北魏国家按实封爵的等级规定了他们能够征收食邑户租税的比例,使最高等级的王爵只能收取食邑户的一半租税,而子、男爵收取的租税比例更低,只有五分之一。这说明,北魏国家严格控制受封实封爵者租税征收的比例,也就是国家要与受封爵者按比例分别收取食邑户缴纳的租税,因此也就使受封爵者不能获得全部的租税征收权。这种情况表明,受封爵者的食邑户实际还要承受国家的租赋负担。

因为北魏国家对受封实封爵者的食邑户采取诸多严格的控制措施,因而受封者与所领的食邑户也就不可能建立紧密的关系,更谈不到与食邑户有依附关系的出现。所以,受封实封者获得食邑户,只是他们在国家官本位体系中还能获得一些经济特权的体现。由此来看,受封实封爵者所领的食邑户,在表面上,是从国家直接控制的均田制下的编户民中分割出去的,但实际还是国家的编户民,只是需要将部分的租税缴纳给受封实封爵者。还需要注意的是,“魏自明、庄,寇难纷纠,攻伐既广,启土逾众,王公锡社,一地累封,不可备举,故总以为郡。”⑾这说明,封授的食邑户已经与国家编户民几乎没有差别,所以在户籍上的区分也就完全取消了。因此,可以说孝文帝定民户籍后,因为实行实封爵封授,才出现了食邑户。这些食邑户并没有成为受封爵者的依附者,他们的地位与均田制下的编户民,不存在差别而是相同的。

五、结语

从拓跋皀建立北魏开始,实行以皇帝为最高统治者的制度。北魏仿照中原王朝编户制,采取以户籍编制居民的做法保证皇权的有效实施。然而,由于拓跋鲜卑人部落组织的残存以及为适应拓跋鲜卑人及归顺少数族服兵役的需要,北魏国家对他们采取了特殊的户籍编制。北魏国家对控制区内的汉人,则在大多数地方实行宗主都护制,采取拥有三十至五十户的大户制,将他们的家族纳入国家的户籍中。可以说,北魏前期,国家的户籍编制表现出多样性。这种多样性适应了拓跋鲜卑皇帝的统治需要。不过,随着北魏集权统治的强化以及汉人与少数族交往的加深,北魏前期实行的户籍制度也需要做相应的改进。太和九年至太和十年,孝文帝为促进社会的稳定和经济的发展,实行了三长制、均田制和新租调制,并对统治区内国家编户民的户籍进行了变革。孝文帝定民户籍是以三长制、均田制的推行为基础的,为适应新租调制的需要,重定户籍的对象主要是均田制下的农民。因此,重定的户籍不仅要记录受田农民的家庭人口、财产占有,还要登录他们占有的土地,从而使国家能够清楚地掌握各地方农户的生产、生活状况。可以说孝文帝定民户籍使国家可以更有效地控制统治区内的编户民。孝文帝定民户籍,使原来宗主督护制下的大户,大部分转变为三长制下的小户。这种小户制的实行,使北魏国家直接控制的人口数量明显增加,有利于均田制和新租调制的实行,进而使国家财政收入的稳定获得保障。而且,定民户籍还使汉人与代人的户籍日益趋同,在生产、生活中促进了民族的交融。孝文帝定民户籍后,国家可以清楚地把握地方的人口分布及地方租调的征收,所以,实行了实封王爵和开国爵封授。实际上,这种实封爵是以食邑户的封授为重要特征的。而这些食邑户,正是从国家直接控制的编户民中分离出去的,所以也就与一般编户民存在区别。然而,北魏国家却能控制和改变受封实封爵者食邑户的数量,以及受封实封爵者征收食邑户缴纳租税的比例,所以,受封爵者只能获得部分收取食邑户的租税的经济特权。这表明,受封实封爵者不可能在人身上控制食邑户,很难使食邑户与他们建立起依附关系。

孝文帝定民户籍后,国家户籍并没有完全整齐划一。由于北魏社会依附关系占居重要的地位,所以在国家控制的户籍中,还有杂营户、乐户、金户等特殊户籍的存在。并且,北魏国家并不限制汉族大族势力的发展。在汉族大族的大家族中,仍然存在依附者,他们并没有独立的户籍。而且,在一些地方仍然有第一领民酋长的设置,他们治下的少数族仍然保留部落组织,没有纳入国家户籍。不仅如此,北魏国家为了保证士兵的来源,依然实行兵户制。在一些地方尚有“府户”“军户”“营户”的存在。当然,还要指出的是,由于佛教在北魏广泛地传播以及寺院经济迅速地发展,僧癨户大量出现。由于这些人口的存在,北魏国家还要针对不同的群体而确定不同的户籍,因而,孝文帝定民户籍后,依然是多种户籍并存、相互影响。尽管如此,由于北魏国家将受田农民纳入统一的户籍编制,并使之在国家户籍编制中占有主流地位,所以对受田农民户籍的控制,也就成为国家实行统治的重要基础。这正是孝文帝定民户籍所具有的重要意义。

作者单位:长春师范大学历史文化学院

责任编辑:黄晓军