他者理论视域下教师培训的应然特征与改革路径

2024-09-11张雪凌沈善良

摘要:通过党和国家的系列举措,我国教师培训工作相较之前已然取得卓越成就,但培训质量依然有提升空间。他者理论所蕴含的差异性、伦理性和他者性为现阶段教师培训改革呈现出一种全新视角,直指教师培训的个性、非对称性和关怀性。由此观之,目前教师培训的适需性有待进一步提高,具身感尚需进一步增强,持续追踪指导体系亟待进一步深化。今后教师培训的改革应主动借力智能技术支持,实现教师培训提质增效。一是关注参训教师个体差异,分类精准实施教师培训;二是遵循共同体间伦理道义,强化教师具身参与感;三是强化训后追踪指导体系,建立全链条式教师培训。

关键词:他者理论;教师培训;提质增效;伦理;责任

中图分类号:G975

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)10-0078-07

收稿日期:2024-03-11

基金项目:陕西师范大学研究生领航人才培养项目(编号:LHRCCX23127);2022年陕西教师发展研究计划项目“陕西省国培项目实施现状与提质策略研究”(编号:2022JSY031)。

作者简介:张雪凌,陕西师范大学教育学部硕士研究生,研究方向:教师教育基本原理;沈善良,陕西师范大学教师教育处副处长,教育学硕士,助理研究员,研究方向:教师教育。

2018年,《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出,转变培训方式、改进培训内容,组织高质量教师培训[1];2021年,《关于实施中小学幼儿园教师国家级培训计划(2021—2025 年)的通知》提到其目标任务是全面推进教师培训提质增效[2];2023年,教育部教师工作司将“提升中小学幼儿园教师培训质量”列为重点工作之一[3]。国家出台的一系列政策也表明改革教师培训仍在路上,因此探寻教师培训提质增效之道是值得深入研究的、有价值的议题。他者性作为一种哲学范式,其所传达的差异性、伦理性、为他性等思想为我们描绘出高质量教师培训的应然属性。而从他者理论视角反思现阶段教师培训项目,其显露出适需性有待进一步提高、具身感尚需进一步增强、持续追踪指导体系亟待进一步深化等三重难题。借助他者理论,理性思考当前教师培训过程所凸显的真实困境,并提出化解之策,有助于进一步提升我国教师培训质量,助力参训教师内涵式、专业化发展。

一、他者视域下教师培训的应然特征

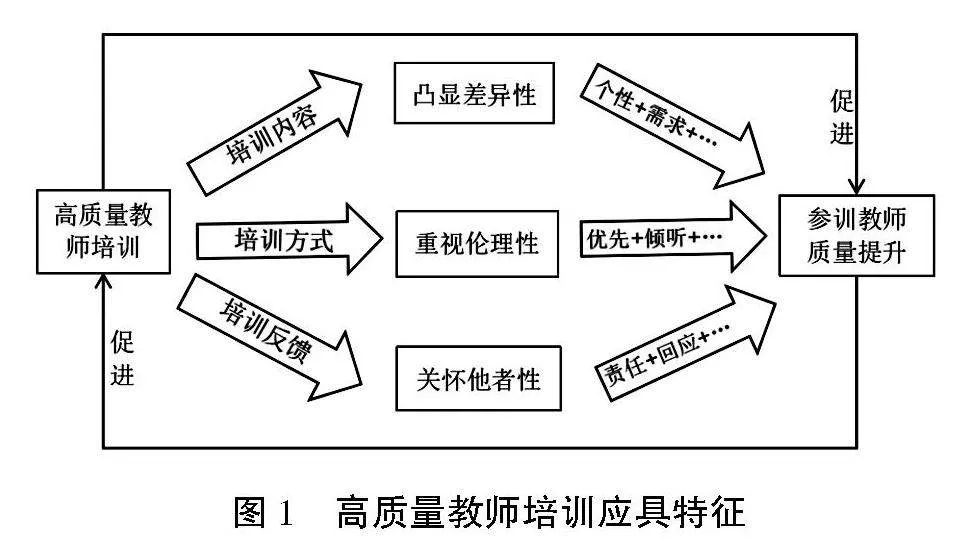

列维纳斯通过对同一性的驳斥,在批判本体论的基础上,以“非同一性”为逻辑起点展开对他者理论的论述,强调并重视他者的独特性和差异性,从而由本体论哲学走向伦理学,并将伦理学作为第一哲学,明确了伦理学的首要地位以及自我与他者关系的优先性[4]。同时,列维纳斯在此基础上阐明他者理论的核心思想是责任,是为他者负责的伦理责任。不同于以往培训方与参训方在教师培训过程中表露出的“讲与听”[5]、教与学、支配与依附[6]的主体关系,他者理论所倡导的差异性、伦理性、他者性等观念为我们诠释了高质量教师培训应具备的现实特征(如图1所示)。具体而言,他者视域下的教师培训一是凸显差异性,培训方能够细化参训教师需求分析并侧重个性化内容供给;二是重视伦理性,培训方能够倾听参训教师声音并践行理论与实践耦合的培训方式;三是关怀他者性,培训方能够承担回应参训教师的责任并持续监督和反馈教师培训效果。

(一)凸显差异性:超越同一面向差异的教师培训

他者思想提倡尊重他者的差异性。如今同一化已成为人们的思维惯习,人们倾向于以自我为中心看待问题、评判他人,夸大自我的主体性和他者的对象性,而忽视他者的异质性。正如海德格尔的存在论更加强调此在的重要地位和优先地位。此在就是“我”,就是我自己一向所是的那个存在者,因此“我”只会关注自我而无视他者,对他人的存在关联变成一种投射,他人是自我的一个复本[7]。随之,他者丧失了其独立地位和差异特征。而列维纳斯的他者思想扭转了这一惯常思维模式。列维纳斯通过对海德格尔的批评,指出他者不是自我同一化的对象,也不能通过“存在”来获得自身地位,而只能通过走出自我面向他者。对于“我”来说,他者具有绝对的差异性,“他者是一种绝对的无限性,而自我作为此时此地的存在乃是有限的,无限超越于绝对的有限性,作为无限的他者别于作为此时此地存在的自我”[8]42。因而他者本质上是“我”所不能理解和认识的。他者作为绝对的他者,不能被自我、存在等同一化和还原化,其具有绝对的他异性。故从他者理论出发,我们必须尊重他者的差异性,充分肯定并确立与他者交往时他者的绝对地位。

高质量教师培训具备差异性特质。从列维纳斯的他者向度出发,教师培训项目的管理者、培训专家等作为培训方,即作为“我”存在,应充分尊重参训教师的绝对差异,避免将参训教师同一化而供给相同的培训内容要素。参训教师作为他者,拥有不同于培训专家和其他参训教师的异质性,具有自身的绝对差异性,而不能看作可以被同一和占有的他者。在现阶段的教师培训中,存在将参训教师同一化的思维倾向,而“如果我们一定要求他者与自我保持同一,强他者以从己,实际上就是对他者本性的一种破坏,是他者自性的迷失”[8]83。我们在不经意间迫使他者变成“我”的复本,造成他者自身的凋亡,即参训者在教师培训中的缺位。“我”应认识到参训教师兼具个体性、独立性和他异性,因而应重视参训教师的个体需求、发展阶段和发展诉求,设计符合参训教师自然本性或发展阶段的培训项目。同时,“我”也应意识到参训教师在“我”的认知框架之外,不是“我”自身的投射。培训方应站在他者的角度,供给参训教师多元化培训内容,并且随着时代发展、参训教师需求更迭,及时革新培训内容和方式方法,从而体现高质量教师培训的差异性特征。

(二)重视伦理性:走向非对称的伦理性教师培训

他者理论中自我与他者具有非对称的伦理关系。列维纳斯十分重视伦理学的地位,认为:“伦理不是哲学的一个分支,而是第一哲学。”[9]从他者视角出发,伦理学最为核心的问题是自我与他者间的关系。从主体性来看,自我与他者是一种二元对立的关系,“我”作为主体而“它”作为客体存在,“我”实质上对“它”进行占有和改造;从主体间性来看,自我与他者是一种对称的关系,这种关系实质是较低层次的平等,要求你与我是相同的,强调平等地交换,是一种“强迫式的相互关系”,其根基是向我回归的“唯我论”[10];从他者性来看,自我与他者之间是非对称的伦理关系,其把他者置于优先地位,是一种关怀、责任和爱的付出。这种非对称的伦理关系得以规避主客体之间他者受奴役的地位,拒绝将他者还原为自我,而将他者视为高于自我的存在,强调了他者的优先性。任何人都可以是他者,其他人相对于“我”来说是他者,而“我”也是其他人的他者。这种伦理的不对称性维持了自我与他者交往间的道德性和正义性,避免了不对等所产生的道德混乱,“通过每个人都承担起对他人的绝对责任而在更高的层次上实现平等和正义”[6]。

高质量教师培训拥有伦理性特征。伦理性能使培训方与参训方在培训中超越“面对面”走向精神层面的“相遇”,但这要求双方必须认识到二者间非对称的伦理关系,并在此基础上相互倾听和言说。相对而言,培训专家具有丰富的理论根基,其看待问题、解决问题的范式多为理论分析;参训教师拥有丰富的一线经验和实践知识,其倾向于依据个体性经验解决实际问题。双方所扮演的角色、在理论和实践间的侧重以及所面对的任务均不同,表征出双方的不对称性。这种不对称的伦理关系呼吁培训教师将作为“他者”的参训教师置于优先地位,倾听参训教师的声音并回应参训教师的诉求,而不是以自我为中心去认识和感知参训教师。同时,作为“他者”的参训教师具有较高的地位,培训教师要避免用功利主义性讲与听的方式对参训教师进行理论说教,而应保持“谦卑”的态度,运用“亲近”的语言,采用适恰的模式和方式,让参训教师身临其境,从而展现对参训教师的关心和尊重。培训教师和参训教师“在知识上虽然是一种授受关系,但在伦理上却是一种相互促进的关系”[11],即在相遇的场域中,参训教师和培训教师双方应进行密切且坦诚的言说,并在此基础上对彼此作出针对性回应[8]212。

(三)关怀他者性:从为我到为他负责的教师培训

无论是自我先于他者还是自我与他者的平等,都无法消解自我与他者之间的矛盾和冲突。列维纳斯他者性理论的主要观念是责任,是自我与他者的面对面,承认他者之于自我的优先性并为他者担负起责任。列维纳斯通过“脸”(face)的隐喻来阐释自我对他者的责任。由于脸面具有生动形象的表达功能,他者在与自我直接或间接“面对面”时,他者便将自己毫无保留、一览无遗地呈现在“我”的面前,因而他者相对于“我”来说是赤裸的、贫弱的,而“我与他相比又是一个强者,所以我对于他者负有保护的责任”[8]40。同时这种为他的责任是必需的、第一位的。“面对他者的呼吁、请求,我必须作出回应”[10]。这里的回应与责任具有同一性(response,responsibility),都是将respond作为词根,即面对他者的脸面我必须作出回应,这种回应就是一种无限的、无尽的责任之所在。从表面上看,“我”对他者负责是被动的,被他者俘虏而成为他者的“人质”[12],但“我”相对于他者的被动性恰恰反证出“我”的必要性和主体性。

为参训教师负责是高质量教师培训的应然特性。当培训教师面对参训教师时,培训教师有责任对参训教师的学习进度、思维转变、知识迁移与运用等作出持续性、不间断回应。在教师培训项目结束后,培训人员依然承担着反馈、指导参训教师的职责,而并非在培训结束后便终止对参训教师的责任,因为负责任的过程是无限的。从此向度看,培训方应给予参训教师持续的高质量追踪指导,设计全程性教师培训学习链条,以体现教师培训的为他性,助力参训教师高质量发展。教师培训从为他的责任出发,供给参训教师清晰的评价、针对的帮扶,这种负责任的过程也同时折射出培训方的独立主体性。同样,参训教师在面对培训教师时,也要承担起向培训教师学习、对培训教师进行有效评价等责任。这保证了培训教师与参训教师间责任的“为他性”,能够营建出有温度、深度、精度的教师培训。教师培训秉承为他者负责的性质,将参训教师的吁求放在首位,并不断赋予评价、反馈和指导,参训教师基于适应性教师培训项目得到质的提升,符合教师培训所追求的目标。在此循环中,培训教师也能实现“对自我作为认识主体的超越”[6],从而达到参培双方互促的培训效果。

二、他者视域下的教师培训反思

教师培训项目在不断改革中持续完善,培训内容不断丰富,培训方式不断优化,培训评价更趋多元,培训质量得到有效提升。从他者性向度观照现阶段教师培训,其距离高质量教师培训应具备的三重特征仍存在差距。现阶段的教师培训项目在设计与实施过程中映射出对参训教师需求的关照度不深,未能肩负起对参训教师的全程责任。这主要体现在三个维度:一是多从培训方的主体性出发确定其主体地位,并以自身为参照界定参训教师需求,导致对参训教师的真实需求关注度不足;二是培训方与参训方之间话语的不对等,造成参训教师的具身体验感不强;三是对参训教师评价与反馈的力度不够,后续实质性支持指导不足。

(一)偏向共性内容:培训适需性有待进一步提高

1.培训内容丰富度有所提升,但个性化内容供给不够充分。教师培训所面对的群体是一线教师,其具有丰富的基于自身实际情景的个性化经验,如若想提升教师能力水准并超越现有发展阶段,须使教师培训内容丰富度提升的同时更为关注教师的个性化内容需要。通过对我国中小学教师培训质量调查发现,被调查者认为自己接受最多的培训是集中讲授的教育教学理论、学科教学和教学方法及策略[13],而教育技术知识、心理健康教育、师德师风培育等内容仅有所涉及,对其关注程度还须深化。虽然一些地区开展了自主选学实践[14],但大多数参训教师对所供给内容的选择自由度不高,造成培训内容对教师个性化需求适配度不足。不同地区、不同层次的教师对选择何种培训内容持有不同观点,相同的参训教师在不同时期也会呈现对培训内容的不同需求。而当前泛化的通识培训内容与教师个体的教学实践联系并不紧密,无法真正契合教师发展诉求,易滋生教师参与培训的倦怠感,浇灭教师的培训兴趣和热情。参训教师对培训内容的认可度和吸收力不足,直接影响教师培训效果,阻碍参训教师自身能力的发展和提升。

2.存在教师需求分析环节,但需求分析深度和精度有待进一步强化。教师培训的首要目标是满足教师的工作需要和成长需要,解决其在教育教学过程遇到的难题,即从理论上讲,对教师需求分析应成为教师培训的起点环节。为此,应对参训教师的需求进行明确调查以供给教师适恰的培训内容,充分调动教师的参与积极性。经国家宏观政策积极倡导,对参训教师需求调查得以在教师培训之前展开,培训成效有所提升。由于受到经费的制约以及成本效益的影响,对参训教师真实的所需所求挖掘不深,故教师培训在一定程度上仍不能完全与教师需求相适配,从而表现为学者所表述的现象,即培训需求分析不充分,“常常存在主观性、片面性和随意性等问题”[15],造成培训目标模糊化,培训内容和方式同一化。教师在培训过程中虽然被安排得满满当当,但不符合教师发展需求的培训项目导致教师被动式参与,无法促进教师主动式发展。同时在培训项目规划与实施中,往往存在“将教师客体化的对象性思维”,部分培训机构不顾参训教师主观需求而“习惯性”安排教师培训课程[16],无法激发和调动教师主动参与培训的热情,制约着教师培训提质增效。

(二)倾向知识理解:培训具身感尚需进一步增强

1.培训模式有所更新,但对参训教师实践经验重视程度仍需提升。教师培训是促进教师学习的形式之一,教师作为成人,其学习过程遵循成人学习的模态和特点。在教师培训中,教师发生转化学习是建立在自身已有经验的基础上,对新知识、新观点进行反思并在实践中进行检验。近年来,我国教师培训模式改革侧重实践导向,包括创新送培模式、创新“三研三磨”模式、跟岗实践模式、中小学教师知识实践统整的培训模式等[17],均凸显出培训模式实践化倾向。与此同时,仍有大部分地区教师培训未能聚焦参训教师的实践经验,讲授过多宏大深奥的理论知识而缺乏对其具象化的表达和展示,使参训教师无法基于已有知识经验建构新的知识系统网络。有学者对义务教育阶段参训教师进行访谈,其中不少教师反映“目前大部分培训内容过于抽象、概括,与他们日常教学工作针对性不强,实效性较差”[18]。教师培训过度理论化现象使培训轻视实践知识,与一线教学工作者、教育管理者的实践认知、实践情境脱轨[15]。虽然高度理论特点的教师培训也会对参训教师产生一定影响,但若无法为一线教师提供切实可行的操作性建议,则只会使教师培训流于形式。此外,理论与实践间的不对等关系也会造成参训教师话语权的丢失,阻碍参训教师对培训内容的内化与吸收。

2.培训方式较为多样但灵活性不足,使教师培训具身感不充沛。我国教师培训的方式很多,如集中式、参与式、任务驱动式等,但最受培训方青睐的方式为集中开展讲座的讲授式培训。这种方式从培训方角度来看虽然有极大效益优势,但从参训教师视角考量,这种单向度的知识传递方式可谓弊大于利,无法发挥教师能动性以促使教师切身融入培训之中,本质上难以推动参训教师自我专业化发展。教师培训作为帮助参训教师解决自身在教学过程中所遇难题的一种手段,旨在助力参训教师掌握新的教学方式、习得新的教学思维,以提升教师教学质量。而讲授式培训方式“经常会引来对‘请按我说的做,不要按我做的做’的嘲讽”[19]。随着信息技术与教育教学融合,智能技术融入我国教师培训已进入大众视野,如在线培训、“线上+线下”混合培训,但若只是智能手段的浅表性融入,则不会改观“讲-听”培训的实质,“以专题培训、专家讲座、网络研修等为代表的教师培训项目普遍仍以灌输式教育为主”[20]。教师学习通常具有自我导向性特点,而培训方式固化难以刺激教师经验重构和观念变革,弱化教师个体对参与培训的体验性和实践性需求,导致教师在培训中表现出身在心离的“游离”态。

(三)后续跟踪式微:对评价与反馈环节重视不够

1.教师培训评价方式有所改观,但监督评价体系有待进一步完备化和科学化。国家政策文件中提到对教师培训项目和过程进行监督评价,包括“大数据评估、参训学员网络匿名评估、专家抽查评估和第三方评估等”[2]。同时对参训教师的评价也要更重视过程性评价和综合性评价,但实际运行中,缺少相关机构对教师培训项目整体进行评价,包括对培训项目和培训专家的评价,大都“象征性地让参训教师填写一个关于培训或各个培训教师的评价表,而评价表多为培训项目负责人拥有,而对项目负责人的评价制约机制没有”[21],类似的评价方式无法为教师培训项目的优化与改革提供有效路径。由于还未完全将信息技术手段迁移至对参训教师的过程性监督评价中,因而对参训教师的评价方式大部分停留在形式上的考勤签到、提交作业成绩(如论文、读书笔记等)和考试成绩,对培训效果的评估仅仅留滞于反应层面和学习层面[13]。没有从对参训教师诊断性评价的结果出发,而用终结性评价结果替代培训成效。换言之,教师培训还未完全建立起完善的科学评价机制,并未完全达到政策所向往的督促和激励参训教师革新教育观念和教学行为的效能。

2.教师培训逐渐建立追踪指导体系,但其反馈力和持续力亟待进一步强化。优质的教师培训应具有形成链环的评价-反馈机制,实现参训教师与培训项目的双向促进。就参训教师来看,教师培训最终应达到的有效结果是教师行为的改变,提升教师教育教学质量。而我国教师培训的持续反馈机制仍不完备,还未实现对参训教师在教学过程中的行为表现进行长期持续追踪、记录和可视化分析。大部分教师培训将培训课程的结束作为教师培训的终结,既没有对参训教师反馈其学习成效,也没有在真实教学情境中反馈教师培训后的教学效果并给予针对性指导,造成参训教师在实践中对新知识的迁移力较弱,使培训效果大打折扣。同时,培训项目得不到参训教师及时、真实和有效的反馈以及上级管理部门实质的监督,易造成其不适应时代发展或教师需求,形成制约参训教师发展的壁垒。

" 三、教师培训提质增效的现实路径

(一)关注参训教师个体差异,分类精准实施教师培训

1.精准调研参训教师发展阶段和需求,利用信息技术对其动态画像分析。针对以往教师培训内容针对性不强、培训过程泛化的问题,《新时代基础教育强师计划》提出要深化精准培训改革。要想提升教师培训精准度,关键应直面参训教师的差异性特质,对参训教师进行全方位精准调研,包括参训教师的发展需求、自我定位、成长阶段、薄弱环节、兴趣所在等各个方面。各省级政府搭建教师培训智慧平台,将所采集参训教师的数据资料纳入教师培训人员数据库中,同时收集参训教师日常上课的视频等上传至智慧平台,建立每位参训教师的个人档案并利用智能技术对其进行“多数据模态的需求分析”[23] ,为参训教师绘制自身专属的发展现状与蓝图规划,供参训教师参考与借鉴。通过对参训教师画像,智慧平台将参训教师信息化、标签化,将培训专家库录入智慧平台,能够为参训教师筛选、匹配出适切的培训专家。此外,通过智慧平台将参训教师进行划分,针对不同类别和层次的参训教师设计个性化的培训方案,实现培训内容的针对性和有效性,从而增强教师个体的自适应性学习。

2.供给参训教师培训选择权,深化教师培训自主选学新模式。在利用信息技术对参训教师进行综合分析的基础上,让参训教师结合人工智能分析建议与自身现实条件,自主选择适切的培训机构、培训专家、培训内容等。这要求培训方强化自身实力,供给参训教师“菜单式”培训内容,如湖北省指导参训教师自己画像自我诊断自主选课研修、新疆维吾尔自治区开展的“智能+教师”课程供给服务、重庆市建设选学服务平台并探索构建了“诊-供-选-学-导-评-用-管”八位一体的自主选学模式[24]……参训教师结合自身发展需求自主选择所需培训内容,实现教师培训的供需对接。值得注意的是,参训教师的自主选学并非随意进行,而是在一定标准和规范下实施,在加强专家引领的同时,保证教师自主权的适度,使培训内容达到教师满意阈值。在对培训教师聚类划分后,探明隐藏在同一类别教师发展背后的共性问题和个性问题,在制定参训教师共性需求培训内容的基础上展开对参训教师的个性化培训,由此构建的需求导向教师培训新模式能够避免对培训资源的浪费。

(二)遵循共同体间伦理道义,强化教师的具身参与感

1.倾听参训教师的声音,培训项目设计充分吸收参训教师的建议。教师培训包含培训教师、参训教师、项目负责人、管理人员等多个主体,而不是某一主体的单子式存在,因而高质量的教师培训应是共同体式的存在形式且是具有伦理道德的共同体。教师培训的终端目标是促进参训教师的专业化发展,故教师培训项目的设计应充分吸纳共同体中各成员的参与,尤其是让参训教师切身参与其中,倾听参训教师的声音,使设计的培训项目具有较高的效益度和满意度。在培训过程中,培训教师应以共同体间的伦理道义取代利益为主、工具理性主义的思想,秉承为参训教师负责的态度,将参训教师发展放在首要地位,重视参训教师的实践经验,在参训教师最近发展区内支持其建构新的知识体系、形成新的教育理念,而不能跨越参训教师的发展阶段对其施以高度的理论说教。在教师培训过程中,培训教师应倾听参训教师的观点和建议,运用语言的艺术增强与参训教师间的“言说”,站在参训教师的立场积极回应参训教师的问题,全心全意为参训教师负责。同时,参训教师也要对培训教师负起应有的伦理责任,聆听培训教师的讲授并积极回应培训教师,在倾听与回应中理解培训教师所传达的理论内涵,形成彼此间充满温情的伦理关系,催生更高层级的教师培训。

2.创新教师培训方式方法,激发参训教师的内生式主动学习。教师培训的良好成效离不开参训教师全身心投入培训之中,这要求教师培训重视参与式教师培训的方法,增强共同体间的合作学习,包括“小组讨论、案例分析、观看录像带、看课、评课、角色扮演、填写图表、画图、相互访谈、辩论、小讲座以及其他根据培训内容而设计的游戏和练习”[25]等。在每一次培训中有效融合多种方法,避免单一化方法所造成参训教师体验感不足的弊端,增强参训教师的具身参与感。此外,可以借鉴国外教师培训的相关经验,从本质上改变我国传统集中讲授的教师培训方式,基于我国国情探索适切的教师培训新方式,例如,美国PBPD模式[26],借助实践案例帮助教师掌握抽象的教育理念,提升教师的问题解决能力;虚拟教师专业发展项目[27],由远距临场机器人带领教师具身参观培训场所,增强教师线上培训的体验感。随着科技迅猛发展,我国应充分利用信息技术赋能教师培训,如借助元宇宙与AR、VR等技术为教师线上培训创设全景性、仿真性、多维性的场景,为参训教师带来具身学习的体验,激发其参与教师培训的内驱力。

(三)强化训后追踪指导体系,建立全链条式教师培训

1.多维度评价参训教师培训效果,实现反馈作用最大化。建立优质的“评价-反馈”机制是促进教师内化培训内容、形成自适应专长的关键。一是在教师培训中引入诊断性评价和形成性评价,避免单一终结性评价的随意性和短暂性。教师专业发展是持续、连贯的过程,因而要避免将片面的考试测评作为教师培训效果的表征。在培训前对参训教师进行诊断性评价,此过程可以借力互联网,通过智慧平台上所采集参训教师的信息了解参训教师的先前条件。同时记录参训教师在培训过程中的学习进展、行为改变等,对其进行形成性评价,给予参训教师多重反馈,促进其反思自身习得的知识和技能。二是运用多元化的评价方式,如自评、他评、互评等。在评价时引入多形式、多主体的评价以供给参训教师最真实的反馈,强化评价者和受评者之间的互动交流,使参训教师及时获得关于培训效果的回应,为参训教师负起责任。对参训教师的全程评价可以依托智慧平台进行,精准、有效、实时分析参训教师学习状况,帮助其制订更为科学合理的学习计划,提升教师培训成效。

2.完善教师培训前中后各环节设计,重视持续追踪指导,助力参训教师将所学迁移至实践。教师学习内化与转化是一个持续积累的过程,而并非一次培训、一堂课程就能达成的,因而要构建适合教师“整全学习”的培训过程[28],即培训之前应让参训教师有所准备,培训课程的结束也并不是教师培训的终结,还需要“对教师的培训效果进行跟踪调查与反馈”[29]。教师培训应搭建全链条式培训过程,尤其重视追踪指导体系建设,形成“按需培训-多元评价-及时反馈-训后指导”一体化的培训,助力教师培训提质增效。在培训结束后,培训机构的相关人员应深入一线对参训教师的实际改变情况进行评估。最重要的是从听课过程中观察参训教师是否转变教学理念、创新教学方法,另外也要从其他方面收集资料作为评估教师的补充,如工作效率、绩效水平、同事关系等方面有无改观,从而实现对参训教师全方位的评估。参训教师在智慧平台反馈自身在实践迁移中的问题让专家进行答疑解惑和跟踪指导,教师之间也可以相互交流自身实践经验,形成共享的实践问题资源库,为教师提供问题解决新思路。若参训教师仍无法解决自身困境,培训机构应派选相关人员为其提供有针对性的情境支持,保障教师培训质量和成效。

参考文献:

[1]中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见[EB/OL].(2018-01-20)[2023-06-06].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_1946/fj_2018/201801/t20180131_326148.html.

[2]教育部 财政部关于实施中小学幼儿园教师国家级培训计划(2021—2025年)的通知[EB/OL].(2021-05-13)[2023-06-06].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202105/t20210519_532221.html.

[3]教育部教师工作司关于印发《教育部教师工作司2023年工作要点》的通知[EB/OL].(2023-04-27)[2023-07-06].http://www.moe.gov.cn/s78/A10/tongzhi/202304/t20230427_1057568.html.

[4]孙庆斌.为“他者”与主体的责任:列维纳斯“他者”理论的伦理诉求[J].江海学刊,2009(4):63-68.

[5]唐泽静,陈留定,庄芳.教师校本培训的供需失衡与调适之道[J].现代教育管理,2020(5):72-78.

[6]刘要悟,柴楠.从主体性、主体间性到他者性——教学交往的范式转型[J].教育研究,2015(2):102-109.

[7]海德格尔.存在与时间[M].陈嘉映,王庆节,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1987:132-145.

[8]吴先伍.他者伦理研究[M].北京:人民出版社,2022.

[9]LEVINAS, TOTALITY, INFINITY. Translated by Alphonso Lingis[M].Martinus Nijhoff Publishers and Duquesne University Press,1979:304.

[10]冯建军.他者性:超越主体间性的师生关系[J].高等教育研究,2016(8):1-8.

[11]李义胜,叶牡丹.列维纳斯的他者伦理与教师的道德主体性[J].教师教育研究,2014(1):17-21.

[12]顾红亮.责任与他者——列维纳斯的责任观[J].社会科学研究,2006(1):37-40.

[13]薛海平,陈向明.我国中小学教师培训质量调查研究[J].教育科学,2012(6):53-57.

[14]徐建华.中小学教师培训自主选学的浙江实践及推进路径[J].中国教育学刊,2023(7):91-96.

[15]翁伟斌.教师培训走向何方——对教师培训的审视[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2020(3):73-82.

[16]李运福,杨晓宏.基于大数据分析的O2O教师培训模式研究——对“互联网+”教师培训的初步思考[J].中国电化教育,2016(12):113-120.

[17]王定华.新时代我国中小学教师国培的进展与方略[J].全球教育展望,2020(1):54-61.

[18]陈向明,王志明.义务教育阶段教师培训调查:现状、问题与建议[J].开放教育研究,2013(4):11-19.

[19]赵明仁.教师教育者的身份内涵、困境与建构路径[J].教育研究,2017(6):95-100.

[20]殷蕾.转化学习理论视角下教师培训的困境与出路[J].中国教育学刊,2018(10):87-91.

[21]张嫚嫚,魏春梅.乡村教师培训存在的问题分析及对策思考[J].教师教育研究,2016(5):74-79.

[22]冯晓英,林世员,何春.深化教师精准培训改革:概念模型与实施路径[J].中国远程教育,2023(10):41-50.

[23]李方.深化精准培训改革:教师培训提质增效的专业化之路[J].中国教育学刊,2022(9):7-12.

[24]陈向明.参与式教师培训的实践与反思[J].教育研究与实验,2002(1):66-71+73.

[25]解书,马云鹏.“任务驱动式”教师高端培训模式的实践探索[J].教育研究,2014(12):94-100+159.

[26]CHEN Y, CAO L. Promoting maker‐centred instruction through virtual professional development activities for K-12 teachers in low‐income rural areas[J]. British Journal of Educational Technology, 2022(4):1025-1048.

[27]李瑾瑜.教师培训的“学用之困”及其破解之策[J].中国教育学刊,2023(11):7-13.

[28]关松林.发达国家中小学教师培训的经验与启示——以美国、英国、日本为例[J].教育研究,2015(12):124-128.

The Expected Characteristics and Reform Path of Teacher Training from the Perspective of Ethics of the Other

Zhang Xuelinga" Shen Shanliangb

(a. Department of Education; b. Division of Teacher Education, Shaanxi Normal University, Xi’an 710062, China)

Abstract:Through a series of initiatives by the Party and the State, teacher training has made remarkable achievements compared with the previous ones, but there is still room for improvement in the quality of training. The ethics of the other, which imply difference, ethicality and altruism, presents a new perspective for the reform of teacher training at this stage, which directly refers to the individuality, asymmetry and caring of teacher training. From this point of view, the appropriateness of teacher training needs to be further improved, the sense of embodiment needs to be further enhanced, and the system of continuous tracking and guidance needs to be further deepened. In the future, the reform of teacher training should be supported by intelligent technology to realize the quality and efficiency of teacher training. Firstly, we should emphasize the individual differences of the participating teachers and implement teacher training in a classified and precise way; Secondly, we should follow the ethics and morality of the community and deepen the sense of embodied participation of the teachers; Thirdly, we should strengthen the post-training tracking and guidance system and establish a whole chain of teacher training.

Key words:Ethics of the other; Teacher training; Quality improvement; Ethics; Responsibility