元代《下马图》初探

2024-08-31郭亚男

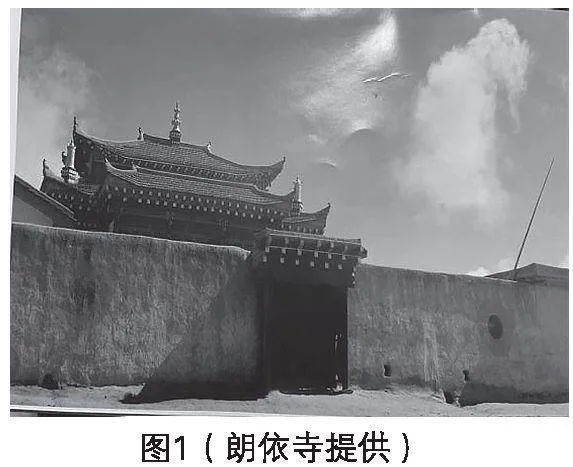

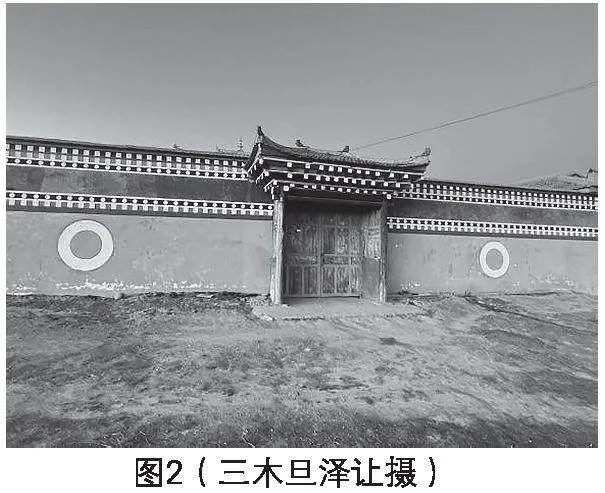

【导读】苯教寺院朗依寺的一座活佛官邸外墙两侧各绘有一个圆环,据该寺僧人口述及文献资料记载,此为元朝皇帝赐予第八代活佛官邸的“下马图”。笔者利用田野调查法、文献解析法和形式分析法初步推断,赐“下马图”的元朝皇帝为元顺帝妥懽帖睦尔。元顺帝所赐“下马图”为何采用“圆环”这一符号,笔者推测:若按照常规下马碑设置,碑上无合适文字可写,仅表示对被赐者的尊重,所以赐任何符号即可;此外,还需考虑与周围建筑的协调性以及“圆”在佛家表“全业”“大圆满”的含义。通过对朗依寺“下马图”的探析,可以进一步证实元顺帝时期如元朝其他时期一样,实施着兼容并蓄的宗教政策,推崇政教二道的治国理念。

在阿坝地区,朗依寺僧人和信奉苯教的百姓,皆能口述朗依寺第八代活佛多帕贡嘎龙珠,因求雨和祛病禳灾有功,中原皇帝赐其活佛寝宫为“官邸”并赐用“下马图”(图1、图2)的传说。目前关于元代旱灾、救荒措施和朗依寺的研究,陈高华、张国旺在《元代灾荒史》中研究了元代的多种自然灾害如旱灾,并详细介绍了元代应对灾荒的多种措施,其中就提到了修佛事禳灾;阿旺措在《浅谈朗依寺的现状》一文中从寺院的创建历史、组织机构、学经制度和护法与本尊几方面详细介绍了朗依寺的历史和文化;唐艳《“求雨”之术的天道逻辑与政治诉求》以董仲舒天人感应的哲学观念为基础,全面解读董仲舒求雨之术的天道运作系统,揭示董仲舒在这一问题上的神学态度与政治哲学思想;余焜《明代君臣祈雨活动的政治诉求与民生关怀》通过对明代祈雨思想的产生、祈雨礼制和祈雨的具体活动场景研究,揭示了祈雨活动的政治文化意涵;徐金龙等人《以龙求雨:从传说、巫术到习俗》一文从民间龙行雨的传说故事出发,探讨古代求雨巫术“以龙求雨”现象的发轫渊源和发展情况,分析龙和雨之间的联系,说明龙作为雨神的文化内涵和现存状况;刘佳《元代旱灾诗研究》通过元代旱灾诗描写了多种旱灾景象。以上研究为了解朗依寺的历史、元代祈雨思想和祈雨礼制等提供了基础。但目前国内学界暂无关于朗依寺第八代活佛因求雨有功被赐“下马图”的研究。经笔者研究,“下马图”是元顺帝妥懽帖睦尔赐给苯教僧人的。因此,对苯教寺院朗依寺“下马图”的研究与探析可以更好地了解元顺帝时期的旱灾情况、救灾措施、宗教文化及统治者对宗教采取的态度与措施,且元顺帝在赐图时将多种文化融合,这为铸牢中华民族共同体意识提供了史料支撑和借鉴意义。

据朗依寺僧人们口述:当时中原大旱,皇帝从卫藏邀请僧人进京施法求雨,求到雨者即被封赐。曼贡哇、尊者多帕贡嘎龙珠等均在邀请之列。到京后,尊者多帕贡嘎龙珠施法降下大雨,皇帝对其甚是敬佩,御赐“法王”称号,对其活佛寝宫赐封“官邸”称号并赐用“下马图”(注:见其图案所有经过者必须下马,以表对其居者的尊重),还亲赐印章和执照,但因时间久远,印章和公文现已遗失。

第八代活佛多帕贡嘎龙珠生于至治元年(1321年),并于洪武十七年(1384年)圆寂。从出生到圆寂历经元英宗、泰定帝、天顺帝、元明宗、元宁宗和元顺帝以及明太祖七位皇帝。那么赐予他“下马图”的是哪位皇帝呢?元顺帝即位执政是1333年,这一年多帕贡嘎龙珠才12岁,而12岁被皇帝御赐“下马图”的可能性不大,所以不可能是元顺帝之前的皇帝。因此,暂推测赐其“下马图”的皇帝为元顺帝或明太祖。

元末明初至1384年,北方中东部仅1372年是干旱年(轻度)。明代前期旱灾发生频数较少。且记录明太祖时期召开的法会中规格高、规模大、隆重的当属洪武五年(1372年)正月,明太祖诏徵江南德高望重的高僧十位,与蒋山大建追荐法会,为元季因战乱而死难的亿万生灵追荐亡魂。阿坝地区在地理范围上不属于江南。明太祖时期的法会大多是祭奠亡魂,祈雨方式也多为太祖亲行祭祀,如洪武三年(1370年)六月久旱不雨,明太祖决定“诣山川坛,躬为祷之”。明太祖即位之初规定的祈雨礼制为“或遣官祭告郊庙、陵寝及社稷、山川,无常仪”。因此,从旱灾发生时期与频次、参加法会的僧人来源地、祈雨方式上可以排除中原皇帝为明太祖这一可能。

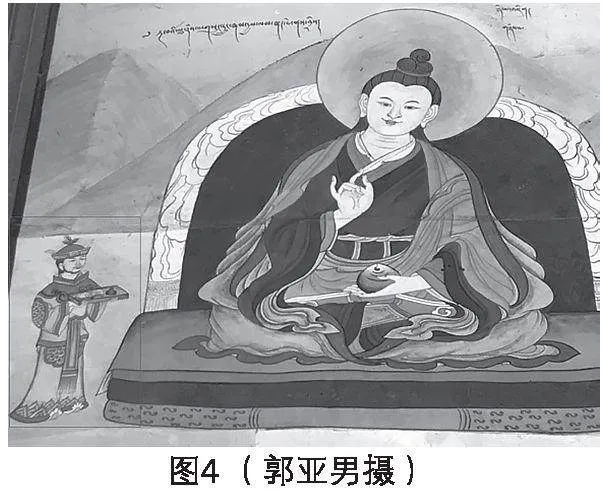

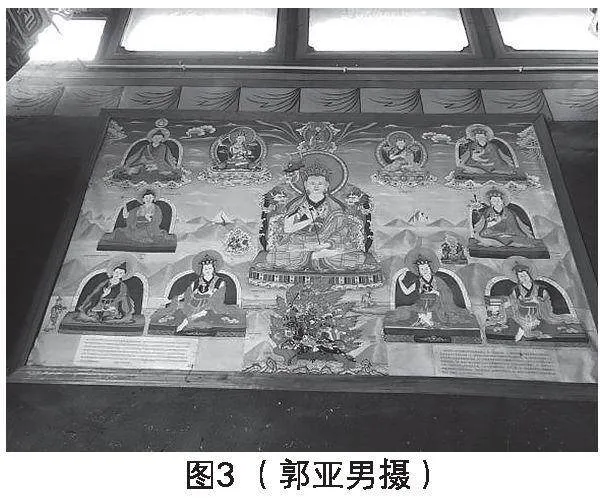

元顺帝在位的36年间,共有旱灾发生年份28个,旱灾发生频次约为78%。《新元史》中显示,部分年份干旱发生范围较广。另一方面,除了上述某一时节发生的旱灾以外,还存在春夏连旱、伏秋连旱和秋冬不雨的现象。连旱容易导致庄稼绝收,甚至极易引发蝗灾,对旱灾下的农业生产更是雪上加霜。至正十三年(1353年)是重大干旱灾年,受灾范围较广。至正十八年(1358年),大都路蓟州旱。益都路莒州、济南路滨州、般阳府路滋川县、晋宁路霍州、延安路鄜州和凤翔岐山县春夏皆大旱,持续时间跨越两个季度。可见,至正十三年、十四年、十八年干旱范围较大、旱情较严重,以致“人相食”。这几年,多帕贡嘎龙珠年龄在三十二至三十七岁间,从年龄上来看,是有进京求雨这种可能的。虽然文献中没有记录元顺帝从卫藏邀请僧人进京求雨,但在严重的天灾面前,在缺乏现如今的科学技术手段情况下,作为统治者的元顺帝会采取措施的可能性较大。元顺帝妥懽帖睦尔年幼时曾被贬居桂林,有较多机会接受汉文化的教育和南方人文环境的影响,因而对唐宋时期的求雨仪式并不陌生。唐代祈雨礼更为具体,且多倾向于向神明祈祷。宋代皇帝逢干旱时常颁祈雨诏。元代效法唐宋祈雨之制度,皇帝亦常因雨旸不时祭祀诸神,于宫内露香默祷。且元代官方求雨时不行大礼,只是请僧人作法,又忽必烈笃信藏传佛教,以藏传佛教萨迦派领袖八思巴为帝师。遇到自然灾害,忽必烈寄希望于“西僧”是很自然的。元代学者吴澄说:“以梵声咒雨咒晴而辄应,西僧至今能之。”吴澄是元代著名的理论学家。他也相信藏传佛教僧人有禳灾的能力。此后朝廷以僧人禳灾时有发生。由此可见,修佛事禳灾是元代应对灾害的惯用措施,元顺帝请僧人念咒求雨是有一定合理性的。这也与流传下来的口述传说一致。历代活佛画像上(图3),第八代活佛多帕贡嘎龙珠身旁有一位男子(图4),该男子头戴红顶圆帽,帽檐上卷、帽顶装饰有羽毛束。肩披立领、红色披肩,身着黄色上衣和半裙。手托托盘,托盘上放有形似印章和公文之物。据画像者象雄唐卡艺术学院画师郎依甲(ཨ་སྣང་པེ། )口述,所画男子就是当时的皇帝。因为是皇帝,所以就选用了黄色作为人物服饰的主体颜色。由于没有亲眼见到真人,也没有记载的文献资料,画师仅按照老一辈僧人口述作画,所以最后的呈现难免与真人有一定差距,但我们还是可以从画像男子的服饰中发现较多的蒙古族文化元素。

虽然明朝服饰有吸收和借鉴元代蒙古服饰元素与特点,但看明太祖常服画像,我们能够发现其与男子画像基本不同,亦可排除中原皇帝为明太祖的可能。

关于皇帝赐的“宝伞”(伞盖或华盖),据朗依寺僧人描述,皇帝所赐的大伞是用蓝色的孔雀羽毛做的。元代有十种伞盖,其中一种是“孔雀盖”。《新元史》中记录:孔雀盖,朱漆,竿首建小盖,盖顶以孔雀毛,径尺许,下垂孔雀尾,檐下以青黄红沥水围之,上施金浮屠,盖居竿三之一,竿涂以黄金,书西天咒语,与火轮竿义同。可以看出,皇帝赐的“宝伞”与“孔雀盖”相似度较高,说明该伞盖是元代器物,而非明代。因而推断人们口述中的中原皇帝应该是元顺帝妥懽帖睦尔。

朗依寺第39代活佛嘎让罗周坚措写道:

第八代多帕贡嘎龙珠生于1321年,他从小天资聪慧,学习能力很强,在学习的时候就已经很有名了。然后到了一定年龄的时候,他便游历了诸如藏区的很多地方和内地的峨眉山、五台山等。游历的同时也在继续学习,并达到了一定的境界。这时候我国的内地很多地方发生了旱灾,久久不雨。当时政府邀请了很多有名的僧人施法求雨,多帕贡嘎龙珠也在受邀之列。求雨时,多帕贡嘎龙珠念了这个祈雨咒:唤嘛啡! 喇嘛叶诞堪周得巴啡,甲堪德象及巴尔新季啰,恰求度思宝巴新季啰,罗主达德门巴新季啰,内愁么盖朵巴新季啰(音译)。后天果降下雨水。多帕贡嘎龙珠求雨取得了成功,他就随之有了名气。与此同时,我国内地的很多地方又发生了病灾,然后他又通过佛法祛病禳灾,然后这个时候得到了上层的帮助,他得到了“宝伞”“下马图”“官邸”“法王”这四样赏赐,这些赏赐令他在内地名声大振。1384年,多帕贡嘎龙珠圆寂。

综上所述,关于第八代活佛被中原皇帝赐《下马图》的口述传闻具有一定的真实性。笔者认为僧人们口述中的皇帝应该是元顺帝妥懽帖睦尔。

为什么朗依寺第八代活佛官邸外墙两侧是《下马图》,而不是下马碑?如上述所写,元顺帝较多地受汉地文化影响,对儒家文化和美学并不陌生,甚至具有较高的文化素养和汉文化水平,基于此,笔者进行如下三方面推测:

第一,没有合适的文字。下马图与下马碑的功用相似。下马碑是中国封建社会等级礼仪体系中的象征之一,源自中国传统儒家思想中的五伦观念。敕造与官造的下马碑只用于与“神”(自然或宗教崇拜对象)、“圣”(古代贤哲、历代帝王)相关的建筑物周围。如:祭祀祠庙、皇家宫殿、帝王墓陵等建筑群正门之外或步道两侧,一般碑上刻“文武官员军民人等至此下马”,但当时朗依寺僧人不会在寺里骑马,老百姓来拜访寺庙时也不能将马骑进去,因此在活佛官邸外墙两侧写上诸如下马碑式的文字是没有必要的。元顺帝仅仅是为了表达和凸显对第八代活佛的尊重,那么赐画任何一个标志都可以。

第二,与建筑不协调。下马碑形式突兀,与周围建筑不协调,美观性不强。元顺帝妥懽帖睦尔喜好绘画,能够欣赏宋徽宗的书画,具有一定的书画功底与欣赏水平,权衡称他“善书画”。因此,元顺帝在赐给第八代活佛下马碑的时候会考虑到其与周围建筑的协调性和整体美观性。在佛门重地新增一个石碑是否有不妥,亦会在元顺帝的考虑范围内。

第三,圆,在佛法中又叫无漏。佛法认为一切都是圆满的,是圆融的,是心的显现。“圆融”是中国佛教徒在阐发佛教的过程中形成的新词汇。在藏族文化中,最早用转圈的形式表达敬仰之情的,是产生于古象雄的苯教。在古老的象雄文明中,圆形代表圆满,转圈是对圆满的实践。因此,元顺帝在赐符的时候也会考虑到圆对于佛家的意义。

《下马图》进一步证实了元代兼容并蓄的宗教政策,代表着元朝统治者对于苯教的崇拜与利用,是统治者利用宗教信仰为天下百姓消灾祈福的体现。元朝统治者将宗教与国政结合,凝聚了世俗大众与宗教信徒; 又超越了原有的族群文化边界,促进了农耕民族与游牧民族的交流交融,推动了元代政治文化、宗教文化,乃至族群文化的整合融汇。部分观点认为妥懽帖睦尔失去中原统治乃是由于不尊敬供养的喇嘛和抛弃政教二道所致。蒙古大汗执政的好与坏,取决于政教二道的贯彻和实施程度,但《下马图》的存在证明了元顺帝并未抛弃政教二道。这位草原上的蒙古族皇帝在赐图时结合了汉地儒家和藏区佛教文化,这一交融也是佛教本土化的表现。从现代学科角度看,元顺帝在佛学的基础上融入了建筑学和美学,体现了现在学术上的多学科交叉特点。

参考文献

[1] 陈高华,张国旺. 元代灾荒史[M]. 广州:广东教育出版社,2020.

[2] 阿旺措. 浅谈朗依寺的现状[J]. 青年文学家,2009(19).

[3] 唐艳.“求雨”之术的天道逻辑与政治诉求[J]. 孔子研究,2022(4).

[4] 余焜. 明代君臣祈雨活动的政治诉求与民生关怀[J]. 历史教学问题,2022(3).

[5] 徐金龙,王梓薇,刘中兴. 以龙求雨:从传说、巫术到习俗[J]. 文化遗产,2017(5).

[6] 刘佳. 元代旱灾诗研究[D]. 河北师范大学,2023.

[7] 温震军. 北方中东部地区明清时期的气候事件与气候变化及生态效应[D]. 陕西师范大学,2018.

[8] 赵源思,苏迎庆,牛俊杰. 明代晋北地区干旱灾害研究[J]. 现代农业科技,2020(8).

[9] 周齐. 明初佛乐与相关佛教政策以及信仰倾向的关系——以《献佛乐章》等佛乐为例[J]. 世界宗教研究,2017(5).

[10] 申时行,等.(万历)大明会典.卷八四.郊祀四.续修四库全书.第789册[M]. 上海:上海古籍出版社,2002.

[11] 蓝武. 元顺帝妥懽帖睦尔的文化素养及其心态研究[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2005(1).

[12] 嘎让罗周坚措.༄༅།། དཔལ་སྣང་ཞིག་རྒྱལ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ངམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་གི་གདན་རབས་རྒྱས་པ་རིན་ཆེན་དང་པོའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།.[M].中国国际语言出版社,2018.

[13] 史可非. 北京内城现存下马碑价值及保护[J]. 北京:北京文博文丛,2018.

[14] 李琳,孙礼伟. 圆融、超越、生态的佛家境界观[J]. 山东:人文天下,2015.

[15] 中共金川县委金川县人民政府. 象雄·金川[M]. 北京:开明出版社,2018.

[16] 张海娟,胡晓鹏. 元代佛教文化与国家整合——以王权合法性构建为中心[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2022.

[17] 那申套格套(Nasan Togtog). 近世以来蒙古族政治理念研究——以“长生天观”铺展与嬗变为中心[D].长春:东北师范大学,2023.