从青铜器纹饰递嬗看先秦“民本思想”发展

2024-08-31王诗华赵昊蒋莹莹

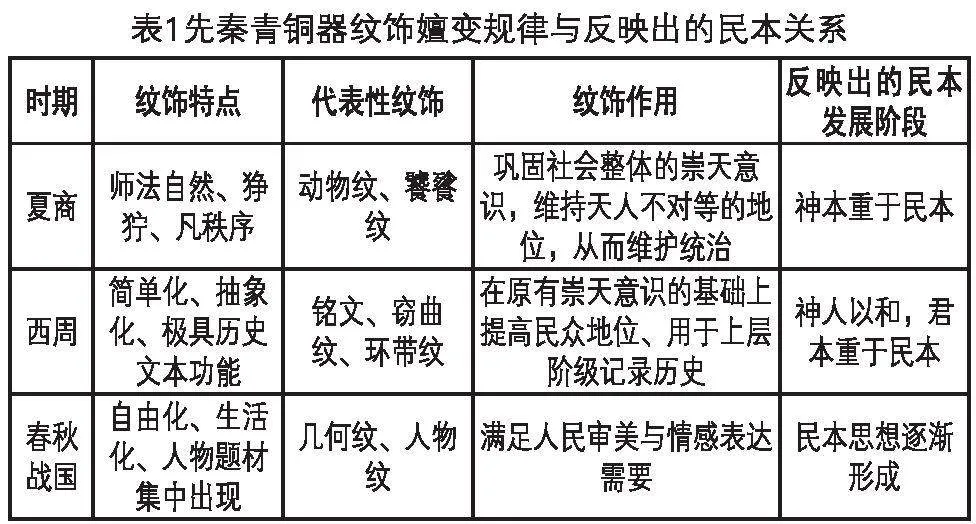

【导读】本文使用文献分析法及历史研究法,综合先秦的社会背景、文化思想及设计条件,分析整理先秦青铜器纹饰的内涵、作用及服务对象,寻找“青铜器纹饰递嬗规律”与“先秦民本思想”形成之间的内在连结。分析发现:先秦青铜器纹饰在夏商时期具备“师法自然、狰狞与反秩序”的特点,西周时期具备“简单化、抽象化、极具历史文本功能”的特点,春秋战国时期具备“自由化、生活化、人物题材的集中出现”的特点,由此推论先秦时期民本思想的形成经历了夏商时期神本与民本的二元对立、西周时期君本与民本的二元对立、春秋战国时期民本思想初具雏形的三个发展阶段,表明先秦时期的不同政治文化信仰对其设计美学风格产生了重要影响。

民本,顾名思义,以民为本。民本思想的提出由来已久,几千年前就有“民惟邦本,本固邦宁”的说法。人民是物质文明的缔造者,也是物质文明的享有者。中国青铜器开始于马家窑至秦汉时期,作为衡量中国古代社会手工业发展水平的重要标志,其纹饰变化受不同时期的社会背景、文化环境、使用功能等多方面影响,呈现出不同的风格与特点。目前,研究先秦青铜器纹饰含义的成果较多,但大多只重视典籍考据而轻视器物本身,系统讨论青铜器纹饰嬗变与其反映的民本思想的文章较少。本文通过分析、梳理先秦时期青铜器纹饰的嬗变规律,推衍先秦民本思想的形成过程。

一、夏商巫术文化:神本与民本的二元对立

夏商时期最重要的社会特点之一即神明有绝对权威,宗教在整个夏商社会中都占据着重要的地位,开创商王朝的汤在后世记载中有时以“大巫”的形象出现,主持仪式、沟通神界与人世。经过了商代替夏的朝代更迭之后,社会状态逐渐进入文明社会,虽依旧带有原始色彩,但与原始宗教密切结合的统治思想进一步成熟。根据《广韵·锡韵》记载,沟通神人关系的媒介为巫觋:“觋(xí),巫觋。男曰巫,女曰觋”,而王朝首领则掌握着沟通天人的最高神权。商代青铜器的纹饰有着强烈的巫术与宗教色彩,当时巫术文化盛行,青铜器的制作技术走向成熟。商周时期青铜器纹饰古朴、神秘、威严,加强了神本与民本的对立,从而巩固了当时的社会模式。总结得出,夏商时期青铜纹饰有以下的特点:

(一)师法自然

“师法自然”是这一时期青铜器纹饰最大的特征。动物纹是夏商时期青铜器常见的纹饰,基本是现实中各种动物形象的呈现。动物在这一时期人们的观念中,是远祖神明与各种自然神明的象征,表达着夏商人崇拜祖先、崇拜自然的观念。人们将神化的动物作为神明的象征,纹饰以自然中存在的形象进行演化,譬如夏鼎上出现的纹饰代表着驱散“魑魅魍魉”的诸神,类似富有宗教含义的纹饰在巫术活动中,起到协助巫觋向神明祷告的作用。

(二)狰狞与反秩序

无论是师法自然的动物纹,还是人为整合而成的饕餮纹,都具备着狰狞与反秩序的特点。青铜器上的动物纹之所以骇人恐怖,是因为大都以自然中凶猛的动物为原型,象征着自然伟力。夏商人普遍相信凶猛可怖的纹饰有借助神明力量的作用。饕餮纹因哺乳动物体型上的优势与狰狞恐怖的构图效果,会对观者产生强烈的心理冲击,令人印象深刻;而青铜器自身气势威严、造型端方,纹饰繁复密集,一定程度上显出自然的广阔,反衬出人类的渺小。

在这一时期,青铜器纹样从设计之初就没有把观者放在平等的地位,以宗教为出发点,辅以夸张的纹饰,起到“不怒自威”的效果,象征神权对人的约束和统领。神位之高对应着人位之低,民本更无从谈起。

二、西周之礼:君本与民本的二元对立

随着朝代变革与民众自我意识的逐步觉醒,西周代殷商后,为了维护统治的合法性,对当时的统治思想进行调整。《左传·僖公五年》提出“皇天无亲,唯德是辅的理念”,将国家高度的崇天意识,调整为逐渐关注统治者自身的品德,从而形成“以德配天”的思想。

由此,新的统治集团有意将重心从专注神权统治,调整为关注现实社会生活。在夏商到西周的迭代时期,青铜作为礼器,重要性不言而喻。该时期的青铜纹饰特征如下:

(一)极具历史文本功能

西周时期是青铜器的集大成之期,也是金文的鼎盛时期。商人重礼,统治阶级意识到了民众的力量,在原来君权天定的基础上提高了民众的地位,跟从“天意”顺应民心。青铜器作为该时期的礼器,起到赏赐锡命、弘扬先祖遗风与镌刻历史的作用。为维护君权,西周时期青铜器纹饰以铸刻铭文为主,字体刚劲有力。西周毛公鼎文辞达497字,足见西周时期文字处理水平提高。人们进一步发展文字,记录、思考现实生活。民本与君本在对立的同时,应运共生。

(二)简单化、抽象化

西周中期的青铜器纹饰风格转向“以素为贵”,与夏商时期的饕餮纹对比,西周以窃曲纹等简单抽象的图案为主,一定程度上弱化了神秘性,图形简化而富有意趣。它们不再作为自然界融合而成的神明出现,而是代表现实。窃曲纹是一种简化和抽象化的动物纹样,根据器物需要装饰的部位形状进行刻画,此外,以波纹为主要形态的环带纹也在周代运用较多。西周青铜器改良了商代青铜器以直线对称为主的纹饰,转而采用二方连续形式, 简洁而抽象,但没有摒弃韵律感和秩序感。纹饰典雅的毛公鼎就是西周青铜器的代表之一。统治者从“直接与神明沟通”的大巫形象转为重德理政的皇帝,在一定程度上使得社会层面的神权与崇天意识渐渐减弱。君权为了巩固自身,也给予民众更多的尊重与自由。

三、春秋战国文化思潮:民本思想初具雏形

春秋战国时期,旧统治秩序逐渐崩塌,新统治秩序逐渐建立。随着社会生产力提高,新的生产关系出现了。新兴地主阶级兴起,确立了封建制度,同样也促进了思想文化的繁荣。

在战国时期,青铜器由祭拜神明、祖先神的作用,逐渐蜕变为贵族阶层在礼仪场合使用的奢侈器具。青铜器皿在这一时期,逐渐形成生活化的特点。社会层面对统治者德行的要求,下放至对普通民众的道德要求,注重个人道德的言论纷纷出现。诸子百家众说纷纭,将对君主的关注转向关注现实生活与自身修养。

春秋战国时期纹饰的最大特征,即重视反映现实生活。纹饰特点愈发自由化、生活化,人物题材集中出现在青铜纹饰之中。人从过去仰视青铜器的客体,变为参与的主体。

(一)自由化、生活化

在春秋战国时期,青铜器较少作为等级秩序划分的工具,纹饰形式上更自由,内容上富有生活意趣。在重大政治变革下,人们的审美发生嬗变,自身的主体意识也增强了。纹饰不再是器体的附丽,而是被创作者增添了更多主体情感。

这样的特征与工艺息息相关。比如,淮阴高庄战国墓出土的青铜器群花纹,虽不像先前那么繁冗精良,但工艺流程十分精巧,工匠分工细致,大大缩短了制作周期。活模整范技术普及,提高了制作效率,满足了战国钟鸣鼎食盛行之时青铜器的大量需要。青铜器被更多的人使用,不再成为统治阶层的特权。

(二)人物题材的集中出现

春秋战国之前,夏商时期、西周前期与中期鲜少出现人物形象,对人类生产生活的描述并不是青铜纹饰的主要内容,出现的人物形象通常与动物共存。譬如,商代晚期的“商虎食人卣”描绘了人类被动物吞噬的状态。这时的纹饰多以人被欺压、被征服为主题,突出神权与君权的绝对力量。社会发展至西周晚期与春秋战国之后,出现了更多描绘多彩社会生活的图案。

纹样中的人物在此刻作为独立的人出现,例如战国“宴乐渔猎攻战纹图壶”正是描绘人们宴乐渔猎的生活景象。这类人物题材的纹饰反映着设计者对人本身的关注,民本含义随之而出。

四、分析与总结

(一)青铜器纹饰嬗变规律

从夏、商、西周、春秋到战国时期, 这一千六百余年是中国鼎盛的青铜文化时代。青铜器的纹饰由繁到简再由简至繁;纹饰风格由具象到抽象再到具象;纹饰主题从自然界存在的事物到夸张的图腾到长篇的铭文,到再生活化的场景;纹饰从服务神权到服务君权,再到服务于人本身,经历了漫长而曲折的嬗变,也印证着历史发展呈螺旋上升的规律。

青铜器纹饰嬗变的规律与其反映出的民本发展阶段,见表1。

(二) 青铜器纹饰与民本思想形成

从青铜器纹饰的嬗变,我们可以看出古代民本思8T/jrABvnVkWzicrQkcIqQ==想的形成过程。从夸张的饕餮纹到长篇的铭文,青铜器纹饰主题的改变反映了统治阶层政治理想的变化,从“得青铜者得天下”到凭借礼制与思想获得民心。青铜纹饰从服务神权到服务君权,再到服务于人本身,反映了历代设计者关注主体的改变。如果说先秦青铜纹饰的嬗变实质是从幻想到现实、从主观到客观的规律,那么先秦民本思想的发展亦可以总结为从神本、君本,到民本的过程。

追本溯源,能继往开来。先秦民本思想的发展昭示着历史发展颠扑不破的规律,即“人民为一国之根本”。时至今日,萌生自先秦的民本思想被赋予了新的时代内涵。正如马克思主义人本思想所述的:“把人作为历史的创造者、历史的主体,把人作为一切发展的根本目的”,今天的设计工作者要将重心放在群众上,以实现广大人民对美好生活的向往为己任,为帮助人民群众实现自由全面发展作出贡献。

参考文献

[1] 张晋藩. 论中国古代的民本思想[J]. 中国法学,2022(5).

[2] 周勇,张玉萍. 青铜器具的文化语意与再生设计研究[J]. 包装工程,2009(1).