“童真四季”融合课程的内涵及体系建构

2024-08-26陆芳

[摘要] 无锡市羊尖实验小学设秉持“向着儿童的方向”的办学理念,设计开发了“童真四季”融合课程。在不断实践中体现着其概念、理念、特征等,建构着其框架体系,形成了学校课程改革的导航图,引领学校逐渐走上了一条校本化、高质量的课程改革之路。

[关键词] 童真四季;融合课程;内涵认识;体系建构

近年来,无锡市羊尖实验小学秉持“向着儿童的方向”的办学理念,从学校“童真”文化特质的发展到“四季”节律维度的思索,进而聚焦“童真四季”融合课程的探索。以学科教学为基础,结合项目化实践活动和特色教育路径,通过课堂内外、校园内外多维度实践研究主题,搭建起理念和实践之间的桥梁。借助校、家、社等多方资源,持续丰富和拓宽教育阵地,深化教育的内涵与外延,不断充实“童真四季”融合课程的实践意义,系统构建“童真四季”融合课程体系。这一过程中,我们始终致力于将教育目光聚焦儿童,让每一个孩子都能在“四季”的流转更迭中感受到教育的温暖与力量。

一、“童真四季”融合课程的内涵认识

对于“童真四季”融合课程的内涵认识,我们采用开放式的调研,教师提到的关键词主要集中在儿童、自然、美好、生活、童趣、开放、整合、生长、自由、童真烂漫、童年味道、从儿童出发等。教师对课程内涵与特质的理解,勾勒出学校对“童真四季”融合课程的理想与期待:基于儿童,基于生活,基于成长,开发真正属于儿童的、能促进儿童自然美好生长的课程。

(一)“童真四季”融合课程的概念解读

“童真”是指儿童的天真稚气、本来性情。它是学校的文化特质和文化追求,是学校“童真教育”主张和“童真乐雅,向上生长”价值导向的凝练,其基本内涵体现为“儿童的”“自然的”“美好的”。小学教育应当致力于为儿童营造一场与童年时光的邂逅,为他们提供美好的课程体验与自在的童年生活。“四季”既代表自然界的四季更替,也隐喻生命的四个阶段、成长的四个历程。它成为我们设计融合课程的核心理念、维度和主题,也衍生出与季节紧密相关的课程内容、课程形式及课程资源。学生在“四季”课程中学习、生活、成长。“融合课程”是综合课程、整合课程,是指以儿童立场、学生需求作为核心依据,建构、调整、优化课程结构,打破学科壁垒,将具有内在联系的不同学科、领域的内容或问题进行统整,以主题学习或项目实践为支点,聚焦培育学生核心素养的课程。

“童真四季”融合课程是以“童真文化”为主旨,以“四季”为维度,以“融合”为方式,是基于儿童、基于生活、朝向核心素养培育的创新实践课程。它是儿童的课程,旨在回到儿童的基质上去,从儿童出发,遵循儿童生命发展的“次序”,让儿童保持天真的本性。

(二)“童真四季”融合课程的理念阐释

“童真四季”融合课程的理念是“向着儿童的方向”,要求我们一切为了儿童,以儿童的需求、兴趣、发展为出发点和落脚点,让课程真正成为儿童成长的有力支撑和美好陪伴。本课程体现了以下几个方面的特点:

以儿童为本。“向着儿童的方向”首先体现在以儿童为本的理念。课程设计将儿童置于中心位置,所有环节和内容都围绕儿童展开,关注他们的个性化需求和兴趣点,尊重他们的个性。

贴近儿童生活。正如“从儿童生活出发”,这意味着课程紧贴儿童的日常生活。通过将学习与儿童熟悉的场景和事物相结合,让儿童在生活情境中去感知和探索,从而使知识变得生动并且容易理解。

增添儿童趣味。本课程强调趣味性,“向着儿童的方向”注重营造轻松愉快的学习氛围,用充满趣味的活动吸引儿童参与,使他们在快乐的氛围中积极学习,激发他们对学习的兴趣和对知识的渴望。

给予儿童自由。开放的课程为儿童提供了广阔的发展空间,体现了“向着儿童的方向”“给予儿童自由”的要点,旨在让他们自由地思考、表达和创造,充分发挥主观能动性。

顺应儿童天性。本课程以“四季”为维度,顺应了儿童对自然变化的感知特点,符合他们的天性。本课程让儿童在不同季节的体验中自然成长,遵循他们自身的发展节奏,不拔苗助长。

促进儿童融合发展。“向着儿童的方向”,通过“融合”的方式,致力于促进儿童的全面发展,使儿童在多元知识和技能的学习中提升综合素养,培养他们适应未来的能力。

守护儿童本真。“回到儿童的基质上去”,意味着守护儿童的本真,让他们在成长过程中始终保持那份童真和好奇心,以最自然的状态逐步成长,走向成熟。

(三)“童真四季”融合课程的特征

童年,是人的生命里最美的一段时光。“童真教育”是儿童的、自然的、美好的教育。“童真四季”融合课程是生活的、趣味的、开放的课程。

生活的课程。生活即教育。教育之道,应合乎自然,顺天应人,即应该过什么样的童年生活,就应该受什么样的童年教育。学校“童真四季”课程强调回归教育的本质,走进生活,走向现实,倡导接近自然、走进生活,让儿童体验与自然四季紧密对接的校园生活,让一年四季的自然节令与儿童的学习生活自然融合,打破学科壁垒,丰富生命体验,实现课程融合和全方位育人。

趣味的课程。怀特海说过:“教育的目的是为了激发和引导学生的自我发展之路。”兴趣与热爱是最好的老师,能让儿童喜欢的课程必定是充满趣味的课程,课程学习的趣味性于儿童而言是精髓所在。“童真四季”融合课程从儿童中来,强调儿童的主体性、参与性,让儿童在浓厚的兴趣中主动参与,获得各方面的锻炼和

发展。

开放的课程。“童真四季”课程回到儿童完整的生活世界,联结完整的学科学习乃至整个生活,给儿童创造与童年的美好遇见。它以培养“全面发展的人”为目标,以社会为教材,以生活为课堂,以自然为老师,是融合开放的课程。本课程强调个体全面发展与自我价值实现,用融合的理念设计课程;强调设计的系统化、融合化,形成有意义的整体。课程内容与形式更加多元,从儿童视角出发,对儿童需要的、感兴趣的内容进行整合,让每一个儿童生动、活泼、美好地生长。

二、“童真四季”融合课程的体系建构

学校“童真课程”的建构,以立德树人为宗旨,注重文化基础、自主发展、社会参与等多维视角,通过“童真课程”的实施,培养具有“健康的身、智慧的脑、温暖的心”,“健康、阳光、智慧、创新、善良、优雅”的童真少年。它包括基础性课程、拓展性课程、选择性课程、实践性课程和评价性课程(如图1)。

“童真四季”融合课程,从功能上归属于实践性课程;从形态上又是学科课程、活动课程、实践课程等的统整。它立足学校课程愿景,以国家课程为基础,细致梳理由“四季”派生的课程资源、课程内容、课程实施形态等,通过顶层设计、整体规划,再到师生共同参与设计,逐步构建起具有校本特质的“童真四季”融合课程体系。

(一)构建对接四季特质的系列主题

叶澜教授在《人间“节”语》中提出,要将自然四季与学生校园活动进行深度的融通研究,建议要以综合的方式来命名校园生活,将学生在校活动与自然世界关联,使校园生活在品质与组织形态上出现具有整体意义的重组。这一观点为我们提供了一个全新的视角来审视和改革校园生活。因此,“童真四季”课程的观察视角由单纯的学校学习扩展至丰富多彩的校园生活,将一年中“四季”与学科教学内容、儿童当下的生活实践有机统整,精心设计成融合人文、科学、艺术、社会等多领域的综合学习活动主题,形成“1345”课程框架体系,打造充满生机和活力的校园课程。

1.框架概述

“1”指课程建构基于“童真”文化主旨,坚持“向着儿童的方向”办学理念;“3”指课程建构重点指向“身心健康”基础素养和“创新+合作”超级素养,表述为三个素养培养目标;“4”即春夏秋冬四季主题;“5”指季节主题之下的五种实施形态。

2.四季主题

四季是自然界的循环与生命的规律,既象征万物的生长变化,也蕴含深厚的哲理。《史记·太史公自序》有云:“春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也”,对四季节律做了深刻揭示。《荀子·王制》亦云:“春耕、夏耘、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝,而百姓有余食也”,进一步强调顺应四季节律的重要性。基于对四季节律的深入理解和挖掘,学校确立了“童真四季”融合课程主题。这四个主题不仅体现着四季鲜明的特征,也蕴含着我们对儿童成长的期待。

春之醒——希望与新生。春天是万物复苏的季节,象征着生命的觉醒与成长。学生们通过开展亲近自然的学习活动,感受生命的力量,播种成长的希望,激发自身的生命潜能。

夏之趣——快乐与创造。夏天是热情洋溢的季节,充满欢声笑语。学生们在夏日阳光下尽情享受活动和乐趣,如游泳、野餐、探秘西瓜地、制作冰淇淋等,收获童真的快乐。

秋之韵——收获与感悟。秋天是丰收的季节,田野金黄、果实累累。学生们通过走进田园参与收割、制作手工艺品等,感受劳动的艰辛与收获的喜悦,体验生活的美,领悟劳动的真谛。

冬之暖——积蓄与成长。冬天虽然霜雪寒冷,但蕴藏着孕育的力量。学生们在冬季课程中接受严寒的考验,由此学会感恩与珍惜,感受冬季的温暖美好,积蓄更多成长的能量。

实施形态。经过深入的实践探索、研讨论证,学校“童真四季”融合课程在每个季节主题下,逐渐形成了基于核心素养的五个基本实施形态,即“悦读四季、田园四季、学科+四季、创意四季、四季主题节”,这些实施形态共同构成丰富多彩的课程样态,通过活动、探究、体验等方式全面提升学生综合素养(如图2)。

(二)构建彰显四季资源的课程内容

在课程内容架构上,我们凸显“四季”特质,挖掘“四季”资源,关注学生兴趣需求,发挥教师自身特长,通过对课程实施形态“内容功能”的优化,我们梳理、重组并开发了基于学生生命成长体验的“四季节律”系列课程内容。

1.内容架构:“四季”与“五形”相交织

努力突出课程内容的主题化、结构化、序列化。做到一年四季为一个课程周期,每个季节又各自有五种实施形态之下相对独立的具体内容设计。季节之间有横向沟通的固定内容方式作为横线,又有纵向贯穿小学六年的系列活动作为竖线,纵横、线面交织,构成一个有序、有效的实施整体。

(1)“悦读四季”课程群。我们精心开发了一套与儿童年龄相匹配、与季节紧密关联的悦读课程。本课程涵盖儿童诗、绘本、文学作品和经典篇目等多个种类,包含全班共读、自主阅读、师生同读、亲子伴读、课本剧表演等多种阅读方式,旨在为学生打造丰富多样的阅读环境。

(2)“创意四季”课程群。结合四季主题,充分发挥创意创想,我们在常规“读书节、科技节、体育节、艺术节”等的基础上,开发了涵盖信息、科技、劳动、体育、艺术、语言等多个领域的创意课程,旨在培养学生创造力和表现力。

(3)“田园四季”课程群。为了让学生更好地体验四季魅力,我们深入挖掘学校及周边独特的田园资源。在四季中最美、最有代表性的时节,带领学生走进家乡田园,通过“葵娃小农场”体验种植,走进家乡“农博园”“水稻丰产基地”“黄土糖瓜场”等田园课程基地,以田园摄影、四季音乐节、生长日志、“农耕”故事会等形式,构建独具特色的四季田园系列课程。

(4)“学科+四季”课程群。基于国家课程和地方课程,我们系统梳理了与四季相关的内容,通过删选、统整、补充、重构等策略进行校本化实施,构建一个跨学科、融合四季元素的学科课程链,为学生提供更全面、更深入的学习体验。以“学科+秋天”课程为例,具体内容如表1所示。

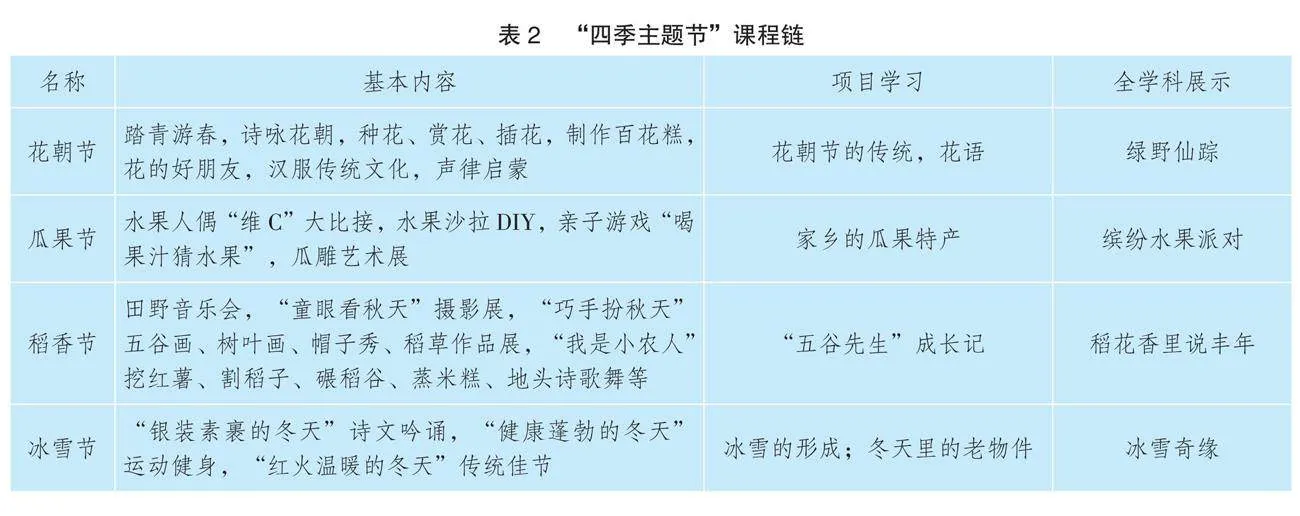

(5)“四季主题节”课程链。结合四季变换,将自然之美、民俗风情及地方特色等元素融入主题活动,精心策划了“花朝节、瓜果节、稻香节、冰雪节”等一系列富有季节特色的课程主题节(如表2所示),不仅满足学生的向往和需求,更为他们提供多个展示才华、体验文化的平台。同时,根据主题节主题和内容,坚持学生主体原则,鼓励学生参与设计和确立“四季”项目式学习,进行自主、合作、探究的跨学科、全学科学习,培养学生解决问题的能力和团队合作精神。

2.资源选择:“教材”与“生活”相融合

课程资源是供给课程活动,满足课程活动需要的基础。在构建课程资源时,我们以教材为基础,以生活为灵感源泉,深入挖掘和整合相关的自然、环境、文化、网络、生活等资源,对其进行系统梳理和分类整合,以确保它们能够丰富课程内容,成为教材积极、有益的补充。在资源的选择上,我们注重针对性和实效性,避免资源的繁杂、重复和交叉。

例如,在进行“春之醒”课程资源的选择时,我们依托语文教材中《三月桃花水》《燕子》《乡下人家》《四时田园杂兴》《清平乐·村居》《惠崇春江晚景》《绝句》等课文,依托音乐教材中《太阳出来了》《我们的田野》《四季歌》等曲目,着力挖掘教材与儿童生活的链接点、兴趣点、拓展延伸点,有效对接儿童生活,带领儿童走进乡间田野,开展寻春踏青、植树实践等活动,引导儿童对春天生活中的动物、植物等进行细致观察,在此基础上小组合作完成“春天手账”。鼓励学生积累“一周一诗”,组织开展“春天诗会”“春日圆舞曲”“我喜爱的春天”文学作品分享活动等。学科教材与儿童生活紧密对接,既可以提升语文、艺术学科素养,又可以增添喜爱四季、热爱生活、热爱家乡的童年意趣。

(三)构建紧扣课程体系的评价模型

以立德树人根本任务为政策导向,我们将发展学生的核心素养落实到“童真四季”的课程体系中。依托“悦读四季、田园四季、创意四季、学科+四季、四季主题节”等课程,结合课程聚焦的“健康的身、智慧的脑、温暖的心”三个核心素养,我们着重构建“健康、智慧、品格”童真少年评价模型,创新评价方式,培养具有学校特质的童真少年。据此,再度调适和优化课程体系及评价模型,从而形成持续、动态的良性循环(如图3)。

其中,健康评价,旨在保障和促进学生有健康的身体和良好的心理品质,关注学生在四季课程中身心健康方面的基础知识和关键能力评价;智慧评价,旨在促进学生头脑聪颖、动手创新,着重关注学生在学科学习和项目式研究等过程中表现出的兴趣、知识与能力;品格评价,旨在激发学生灵动向上的生命状态,着重关注学生在各学习和生活场景的交往与合作中好习惯、好品质的养成。三者相互关联,共同指向核心素养的校本化落地,指向儿童的全面发展。

童年是不可重复的宝贵生命历程,教育的宗旨是让每个孩子都更自然美好、更幸福完整。向着儿童的方向,为儿童留下成长路上美好的素养印记,“童真四季”融合课程恰是盛开在每一位学生美好人生路上的一朵童年之花。

[参考文献]

[1]华东师范大学“生命·实践”教育学研究院.校园四季系列活动设计[M].上海:上海教育出版社,2018.

[2]陆芳.基于童真文化的“四季”融合课程实施[J].教育研究与评论(小学教育教学),2019(08):46-49.

[3]李伟平,蒋敏杰.“儿童成长节律”课程的建构与实施[J].江苏教育研究,2017(10):59-64.

[4]刘佳.以“空无课程”引领学校课程创新[J].江苏教育,2020

(10):57-60.