优化语文生活 提高学习效益

2024-08-26张永杰

[摘要] 语文生活是儿童生活的重要组成部分;有什么样的语文生活,就有什么样的语文素养。目前教学中,小学生语文生活存在语文活动随意性大、语文作业名目繁多、语文课堂高耗低效等问题。对此,优化语文生活的有效路径主要有:一以贯之——改善课堂生态,四面开花——优化语文活动,五位一体——研发卓越课程。

[关键词] 课堂生态;语文活动;卓越课程;语文生活

运用语言文字所进行的各种口语和书面语活动,构成了人们非常重要的社会生活,这种社会生活可以称之为“语文生活”。语文生活是儿童生活的重要组成部分。可以说,语文生活影响学生对语文的喜爱程度,关系到语文教育教学的质量。优化语文生活是提高语文学习效益的有效路径。

一、当下小学生语文生活的主要问题

1.语文活动随意性大

设计语文活动的主体一般是语文教师,而没有学生主动参与的语文活动设计往往对学生的吸引力不够强。这是第一个问题。其次,语文教师往往兼做班主任,事务繁杂,难以全面、系统地规划语文活动。一是随学校语文活动的主流,教导主任要我们开展什么语文活动,就开展什么语文活动。二是跟在其他班级语文教师的后面,他怎么搞我也怎么搞。三是网上看到什么、想到什么或者最近流行什么,就组织相关的语文活动。这样的语文活动,目标不明、过程随意、组织凌乱,无法有效激发学生的参与兴趣。

2.语文作业名目繁多

网络时代的语文作业可谓五花八门,除了传统的抄写、默写、做练习册、写随笔或日记、写批注、观察等,还有利用相关软件朗诵诗文、小组合作推送阅读课外书的美篇等。这些作业,大致可分为读写积累类、诵读表演类、操作感悟类、鉴赏评析类、考查探究类。而具体的作业布置,往往缺乏整体考虑,缺乏系统规划,缺乏分层要求,总量得不到合理控制。不少语文教师甚至还指望通过加大作业量来提升语文教学质量。

3.语文课堂高耗低效

对于统编教材的新理念虽然经过了多轮培训,然而很多语文教师仍然按照旧的一套我行我素。理念不变,课堂难以改变。调查发现,语文教师的教学时间往往是最长的,语文教师占课现象时有发生。教师讲得多,学生主动学得少,语文运用实践少。小学语文课堂是儿童主动学习的场所,而不是教师秀风采的地方。

以上三种现象,背后折射出的是对语文生活、儿童生命的忽视。语文生活是儿童生命成长、精神发育的重要载体。那么,如何优化语文生活?应该从儿童的、语文的角度整体设计。

二、优化语文生活的有效路径

1.一以贯之——改善课堂生态

统编语文教材围绕“人文主题”和“语文要素”双线组织单元。语文要素就是语文训练的基本元素,包括基本方法、基本能力、基本学习内容和学习习惯。单元中的某些课文落实语文要素,语文园地中的“交流平台”栏目强化语文要素。语文要素就是语文学习的“一”,我认为,抓住了这个“一”,就能提领而顿,百毛皆顺。课堂时间始终是个定量,教什么不能眉毛胡子一把抓,必须抓住关键,集中聚焦;只有这样,才能“教”得透彻、“学”得扎实,学生的语文素养才能实现实质性地提升。所以,改善语文课堂生态,就要牢牢抓住语文要素,“一以贯之”展开教学。具体见表1所示的案例。

从表1内容可知,无论是课文、交流平台与初试身手还是习作的教学,都是紧紧围绕“一”,即“围绕中心意思写”展开的,整个单元都指向习作表达能力的提升。这样的教学,避免了很多无意义的语文学习活动。“习作单元”是这样,策略单元就要紧紧抓住“阅读策略”,文体类别单元就要牢牢抓住这一类文体的“语文要素”,其他单元也同样如此。这样,语文课堂的生态会得到明显改善,学生就能做到一课一得,一单元一悟。

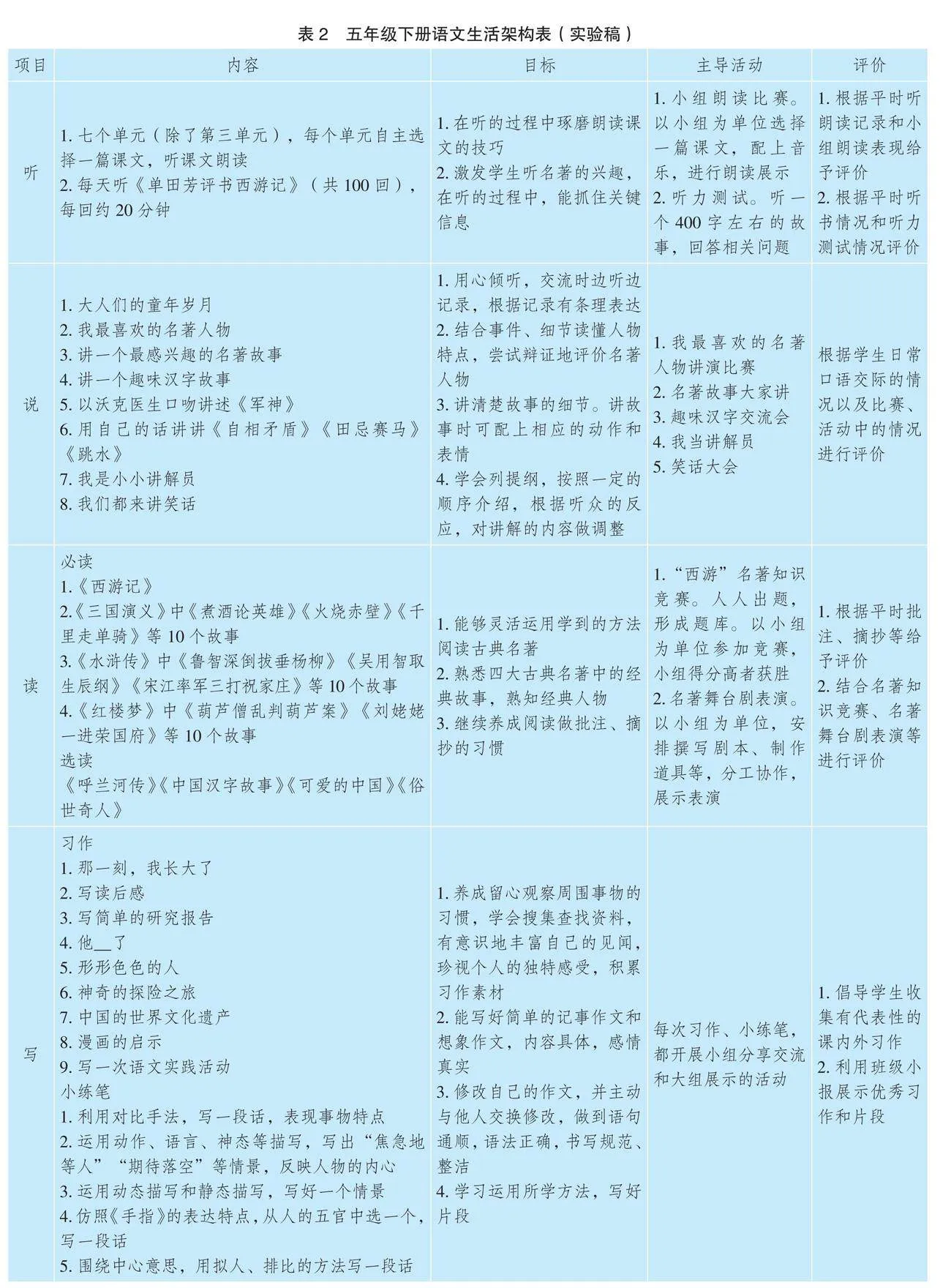

2.四面开花——优化语文活动

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)提出,重视学生读书、写作、口语交际、搜集处理信息等语文实践,提倡多读多写,改变机械、粗糙、烦琐的作业方式,让学生在语文实践中学语文,学会学习。可以说,丰富多彩的语文活动,是语文实践的重要形式。而优化语文活动,一是要结合统编教材进行系统规划,结合口语交际、综合性学习、快乐读书吧、语文要素等紧紧围绕教材内容设计语文活动;二是从听说读写四个方面去考虑,以活动勾连听说读写;三是语文活动设计应着眼于语言文字的运用;四是结合生活中的节日、学校的语文学科主题活动等。如此综合考虑、精心规划一学期之中学生读哪些书,开展哪些语文实践活动,写哪些习作等,学生整个学期的语文生活,就会变得丰富多彩而又高效了。具体案例见表2。

3.五位一体——研发卓越课程

课程标准强调,语文教师应高度重视课程资源的开发与利用,创造性地开展各类活动,增强学生在各种场合学语文、用语文的意识,通过多种途径提高学生的语文素养。卓越的语文课程,应当以教材为原点,以学生为中心,以教师为主体,以课堂为阵地,以生活为源泉。所谓五位一体,指向的是语言文字的运用,研发语文卓越课程,丰富学生的语文生活。

(1)以一带多。统编语文教材总主编温儒敏教授提出“1+X”理念。他认为,“1+X”即讲一篇课文,附加若干篇泛读或者课外阅读的文章,让学生自己读,读不懂也没关系,慢慢就弄懂了。这样做,是为了增加学生阅读量,同时也着力改变纯粹精读精讲,而且处处指向写作的教学习惯。所谓“1”,一是指统编教材的课文,二是指课文或单元所生发的议题。我们在研发语文卓越课程时,既可以从课文出发带多篇,也可以从议题出发带多篇。例如,五年级下册《杨氏之子》表现了杨氏之子语言的风趣和思维的敏捷。教师带领学生补充阅读《世说新语》中的“言语”之二《徐孺子赏月》、“言语”之三《孔融妙对》、“言语”之七十三《谢道韫咏雪》、“言语”之八十八《顾长康从会稽还》,抓住主题线索,从而让学生感受到魏晋人士敏捷的才思和机智的风度。

(2)学科融合。六年级上册第五课《七律·长征》,如何让学生更好地了解这段历史,领悟长征精神?学科融合,研发“长征课程”可谓一个有效举措。语文教师可以带领学生在诵读过程中,感悟红军大无畏的革命乐观主义精神;数学教师可以鼓励学生搜集长征中的有关数据,通过阅读、计算,学生发现一个个数字震撼人心;道德与法治课教师则引导学生了解并讲述长征中的故事《巧夺金沙江》《飞夺泸定桥》《翻越大雪山》等;美术教师重点欣赏1959年画家李可染以毛泽东诗《七律·长征》为题创作的经典国画作品《长征》,在黑色与红色的对比中,在山川天地之大和人物之小的比较中,让学生切实感受到红军长征之难;音乐教师组织学生欣赏上海音乐学院新时代版《长征组歌》,跟着音乐回到那个卓绝奋斗的年代,沿着革命先辈们的长征足迹,在音乐中牢记伟大的长征精神。阅读课上,通过观看《血战湘江》《长征》《四渡赤水》等影视作品,学生仿佛置身于那个炮火硝烟的峥嵘岁月。实际上,学科融合建设课程所产生的效果不是1+1=2,而是1+1>2。

[参考文献]

[1]李宇明.语文生活与语文教育[J].语文建设,2014(04):4-7.

[2]陈文.引导学生过有品位的语文生活[J].小学语文教师,2020(Z1):22-23.

[3]范国强.“1+X”理念下统编教材特殊单元的群文阅读[J].教学与管理,2020(35):32-35.

[4]马骏骙,马长安.“1+X”关键在“1”:基于问题解决的群文阅读策略探究[J].教育科学论坛,2020(34):31-33.

[5]温儒敏.“部编本”语文教材的编写理念、特色与使用建议[J].课程·教材·教法,2016,36(11):3-11.