司外揣内,寻湿之踪

2024-08-23李峰张蔚

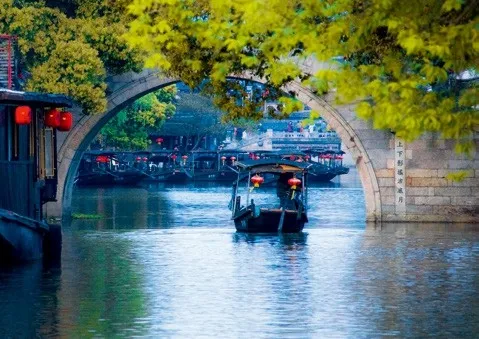

夏三月,天地气交,万物华实。人们对夏天往往是又爱又恨的,爱其蛙叫蝉鸣的热闹,日光悠长的闲适,还有脆甜的瓜果与沁凉的冰饮,恨那明晃毒辣的日头,黏腻不绝的汗液,以及扰人的蚊声与遍身的红痒。

如今,空调的普及使人们免受暑热之苦,但暑湿之力仍不容小觑。炎热与多雨的气候交替,令人如入蒸笼,极易为暑湿所伤。古代没有放射线检查、核磁共振检查、超声检查等手段,想了解湿邪致病时体内发生了什么,只能通过外在表现进行揣测。对于湿邪所致的症状,大多数人能想到面部出油、大便黏腻等表现,但湿在中医理论体系中有着更为深刻的含义,可分为外犯之湿和内乱之湿。

湿润万物,随时消长

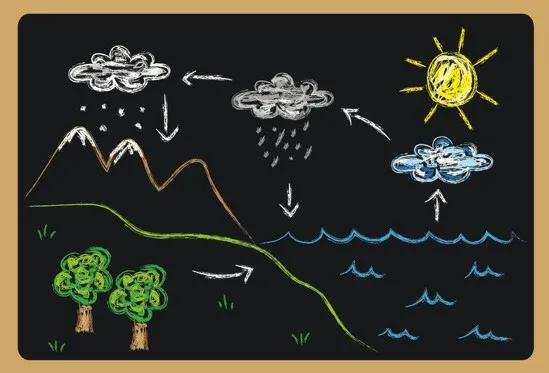

自然界的正常气候有“风、寒、暑、湿、燥、火”六种变化,统称“六气”,是万物“生、长、化、收、藏”的重要条件。其中,湿可以理解为弥漫于天地之间的水汽及其在循环过程中变化而成的不同形态。地表之水受太阳照射而蒸发,地下之水被植物吸收而蒸腾,水汽轻而升,随大气运动四处飘散;空气中的水汽遇冷则凝结,水滴重而降,以雨、雪、雾、露的形态回到地面,一部分汇溪河、入湖海,一部分渗润土壤,沉入地下,再次被吸收,循环不息。

古人认为,正常范围内的湿,对人体及万物具有滋润的作用。篆书中的“湿”字可拆解为“覆土而有水”,即土壤下的水汽,这是万物生长的重要物质基础。湿与燥相对,随季节交替而变化。立春之后,“地气动而湿胜”,阳气渐复,水湿蒸腾,滋润万物蓬勃生长;夏秋之交,暑气炎而降雨多,湿热交蒸,暑湿相挟;及至秋分,“天气肃而燥胜”,日照短而秋风凉,水分蒸发减少,空气变得干燥,持续至冬。

外湿侵袭,温和缠绵

当气候变化异常,或非时而至,或超出限度时,“六气”就会转变为致病因素,称作“六淫”,反而会影响生机,导致人体无法适应这种变化而生病。比如正常的水湿润物无声,但若淫雨霏霏,连月不开,则易成涝害,人也容易倦怠纳差,这是为外湿所伤的表现。气候潮湿、雾露浸渍、涉水淋雨、久居湿处等,均易导致外湿为患。

湿邪由外而内地侵袭人体时,根据其性质的不同,“登陆点”也有所不同。“湿有天之湿,雾露雨是也……先中表之荣卫,有地之湿,水泥是也……先伤皮肉筋骨”,“风雨则伤上,清湿则伤下”。湿邪中,质地轻、清,如雾、雨者居于上,易伤及人体上部与体表屏障,如淋雨后,湿衣贴身易导致头重、身痛、发热;质地重、浊,如水、雪者居于下,易伤及人体下部与筋骨皮肉,如久居潮湿环境易致风湿而累及关节。

外敌入侵,或从边关起,攻城略地,或从内瓦解,直取都城。但湿邪侵袭人体较为温和,外湿逐层侵袭皮肉筋骨及经脉,继而影响脏腑功能。

外湿侵袭,最先受累的是皮肤与黏膜。当居处潮湿,汗出不畅时,湿邪浸渍,易发湿疹,破溃渗液,反复不愈。若阳气为湿邪所郁而不得透散,则可能出现皮肤、黏膜的过敏症状,如结膜炎、鼻炎、荨麻疹等,在多雨或暑湿季节尤其多见。若外感湿邪,营卫失调,则湿邪困表,表现为头重如裹、身困重、肢体酸痛等。

湿邪进一步发展,则会影响到皮肉筋骨,如表现为关节疼痛的痹症。

湿邪若阻于经脉,则会导致经气不利,气血阻滞,表现为局部疼痛、麻木或其他异常感觉。

此外,外湿也可能影响脏腑功能,如导致脾“消极怠工”。脾喜燥恶湿,在湿邪为患的环境下会消极怠工,不能积极代谢水液,导致内湿由此而生,表现为人体食欲不振、倦怠、便溏、完谷不化等。

内湿停滞,五脏所累

内湿的产生,可能是外感湿邪日久,“绑架”脾来引发内乱;其他脏腑的功能失调也可能会引发内湿。

水液是维持人体正常运行的重要物质,通过转化为血、津液等物质滋养全身,但我们摄入的水分是无法被直接利用的。食物中的水需由“原材料处理间”——胃与肠腑等经过化糜、分清浊、重吸收等过程进行提炼,转化为人体可吸收的津液,与饮入之水一并移交给“枢纽”——脾;脾负责将津液分配到合适的去处,特别是“交通总调度”——肺;肺借由气机宣降,通过密布的脉道,将津液输送到四肢百骸,发挥滋润濡养的作用;经过一轮吸收的津液,被移交给“过滤净化器”——肾,进行过滤净化;在肾阳的温煦下,津液蒸腾气化,其中清者被送回肺重新布散,浊者与第二次吸收利用后的“废液”向下输送给“废料排放处”——膀胱,等待排出体外。此外,肺调控体表腠理开合,能使津液以汗液的形式排出;负责为水液运行提供通道的三焦也参与其中。

以上任何一个环节出了问题,都可能导致人体水液代谢异常,无法顺利转化津液,产生内湿。

内生湿邪,常聚于身体下部,若停滞于女子胞宫,可见带下异常,湿热带下色黄臭秽,寒湿带下清稀量多;若停滞于男子阴器,可见阴囊潮湿多汗,局部湿疹;若停滞于下肢,可见腿肿,昼轻夜重;湿阻膀胱,可见小便不利,排尿不畅;湿阻肠腑,则见腹泻,大便溏稀而黏。内湿为病的另一特征是阻遏气机,因此,闷、胀、痛等症状可能也与湿邪相关,需要结合病位具体辨证分析。

责任编辑/陶宪凝