制造业企业金融化对双元创新绩效的影响研究

2024-08-09张燕卿

【摘 要】论文选取制造业上市公司作为研究主体,构建了一系列相关指标,并采用适宜的计量模型进行实证剖析,目的在于深入探讨企业金融化如何影响探索式创新绩效和利用式创新绩效。通过上述研究,论文得出以下主要结论:首先,制造业企业的金融化行为对探索式创新绩效和利用式创新绩效均呈现出明显的抑制作用;其次,通过对比发现,制造业企业金融化对探索式创新绩效的抑制效果更为显著。论文不仅为理解企业金融化对创新绩效的影响提供了实证支持,也为制造业企业如何平衡金融化与创新活动、优化资源配置提供了重要参考,这些发现有助于企业更好地制定发展战略,以适应日益复杂多变的市场环境,实现可持续发展。

【关键词】制造业企业;金融化;双元创新;绩效;影响

【中图分类号】F273.1;F832.5 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2024)04-0041-03

1 引言

制造业是国家的基石,反映了国家的综合实力。自改革开放以来,我国制造业已经取得显著的进步,无论是在经济总量还是在结构和质量上,都成为全球瞩目的制造大国。随着经济的发展和金融市场的繁荣,制造业企业的金融化现象越来越普遍。金融化,指的是企业将部分生产资源转化为金融资产,以提高企业整体的盈利能力和风险抵御能力。然而,随着金融化的快速发展,经济金融化正在逐步影响制造业领域,导致制造业企业金融化现象越来越严重。这一现象极大地挤占了企业内部的创新资源,削弱了企业的创新能力,阻碍了制造业的健康发展。双元创新是企业通过持续的创新活动,实现经济效益和社会效益的提升,从而增强自身竞争力的重要手段。在创新体系中,可以将创新分为探索式创新和利用式创新两种模式,这两种创新模式对制造业的转型升级和结构调整具有不同的影响。对于制造业来说,理解和区分这两种创新模式对相关人员更好地制定发展战略、提升制造业企业的绩效发挥着至关重要的作用。因此,金融化对企业双元创新绩效的影响一直是学术界关注的重要问题。基于此,本研究旨在探讨制造业企业金融化如何影响双元创新绩效。

2 研究综述

2.1 制造业企业金融化的概况

2.1.1 金融化的背景

制造业企业金融化是指制造业企业在生产经营过程中,通过运用金融工具、参与金融市场、开展金融业务等方式,实现企业价值最大化。这一现象的出现,一方面源于市场竞争的加剧,制造业企业需要通过创新和多元化来提升竞争力;另一方面,金融市场的繁荣为企业提供了更多的投资和融资机会。

2.1.2 金融化的影响

制造业企业金融化的影响表现在两个方面:第一,提升企业价值。制造业企业通过金融化,可以借助金融市场的资源配置功能,获取更多的资金和资源,推动企业的技术创新和产业升级,进而实现企业价值的提升。同时,金融化可以为企业提供更多的投资机会,分散企业的经营风险,提高企业的抗风险能力。第二,促进企业创新。制造业企业通过参与金融市场,可以获取更多的市场信息和技术动态,为企业的技术创新提供支持。同时,金融化可以为企业提供更多的融资渠道,降低企业的融资成本,为企业的研发投入提供保障。

2.1.3 金融化面临的问题

制造业企业金融化主要面临两方面问题:第一,风险控制。制造业企业在金融化过程中,需要面临市场风险、信用风险、操作风险等各类风险。这些风险可能导致企业资金链断裂、业务停滞,甚至破产倒闭。因此,企业需要建立完善的风险控制体系,确保金融化的顺利进行。第二,资金来源。制造业企业金融化需要大量的资金支持,但传统的融资渠道如银行贷款、债券发行等,可能难以满足企业的需求。这可能导致企业面临资金短缺的问题,影响企业的金融化进程[1]。

2.2 双元创新的内涵

双元创新是指企业在创新过程中同时运用两种不同的创新方式,即探索式创新和利用式创新。这种双元创新模式要求企业既保持对现有产品、服务、流程的改进和优化,又要不断探索新的技术和商业模式,以适应市场变化和应对竞争压力。双元创新的核心在于平衡创新的速度和稳定性,企业需要在保持现有业务稳定增长的同时,不断探索新的机会和可能性。这种平衡需要企业具备强大的组织能力和管理能力,能够灵活应对市场变化和行业竞争,同时,保持对新技术和新模式的敏锐洞察力和探索精神。在实施双元创新的过程中,企业需要注重以下3个方面:第一,要建立完善的技术研发体系,不断探索新的技术和商业模式,为探索式创新提供支持;第二,要加强对现有产品、服务、流程的改进和优化,提高生产效率和产品质量,为利用式创新提供基础;第三,要注重人才培养和团队建设,建立一支具备创新精神和创新能力的高素质团队。总之,双元创新是一种具有挑战性和风险性的创新模式,需要企业具备强大的组织能力和管理能力,以此把握新机遇、应对新挑战。

3 研究假设

基于资源配置和管理者偏好的双重视角,企业金融化在创新活动中可能更多地扮演了消极的角色[2]。具体来说,当企业面临资源有限的境况时,投资决策必然受到投资回报率和预估风险的制约。一旦大量资源被分配给金融市场,可用于创新活动的资源便会相应减少。此外,企业金融化可能通过影响治理架构来削弱对创新活动的激励效应[3]。特别是在股票期权管理制度下,管理层可能更倾向于配置短期金融资产,以追求股价上涨和短期分红目标。这种短视行为往往不利于企业的长远发展,特别是对其创新能力的提升构成了障碍。根据以上综述和研究需要,本文提出以下假设:

H1:企业金融化对探索式创新绩效和利用式创新绩效均具有抑制作用。

H2:相比于利用式创新绩效,企业金融化对探索式创新绩效的抑制作用更大[4]。

4 实证研究

根据证监会行业分类的标准,本文选取2010-2017年中国A股制造业上市公司作为研究样本。本文的数据来源于CSMAR数据库、Wind数据库及企业年报。为满足研究需要,本文按照以下条件进行样本筛选:①剔除ST、*ST及PT企业;②剔除相关数据未披露或缺失的上市公司。为消除极端值对实证分析的干扰,对所有连续变量进行上下1%的Winsorize缩尾处理,最终获得有效样本1 096个,共8 768个观测值。原始数据经Excel计算整理,并使用Stata 15.0软件进行实证分析。

4.1 模型构建

为研究企业金融化对企业双元创新绩效的影响,本文构建了相关计量模型来检验研究假设,在进行主回归之前,根据Hausman检验结果,选用多维固定效应模型检验企业金融化对双元创新绩效的影响。

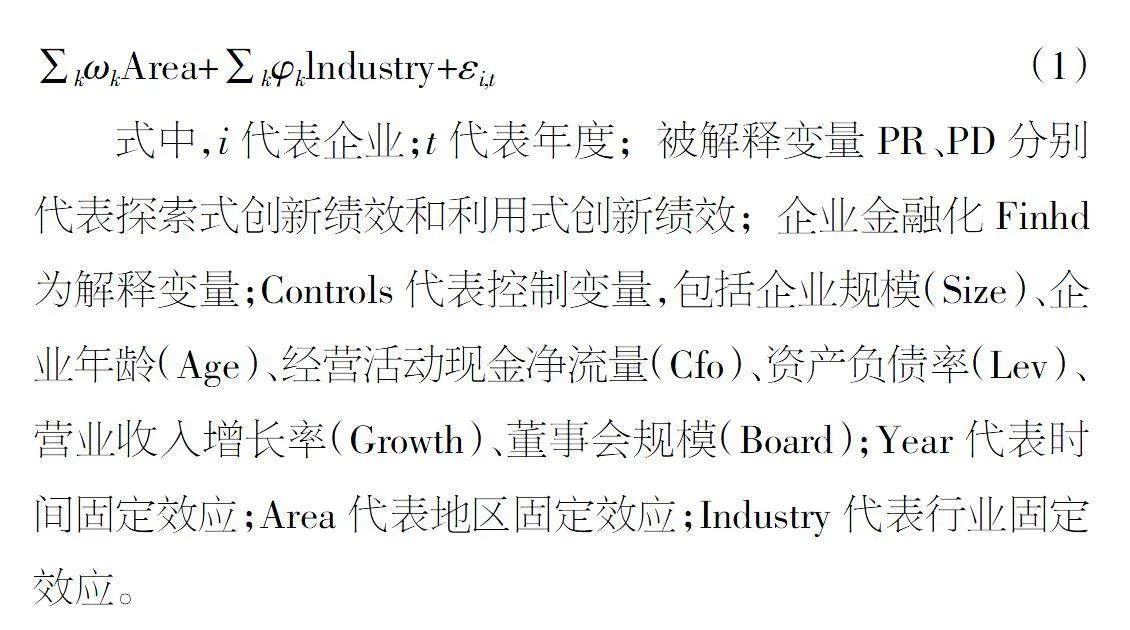

PRi,t(PDi,t)=?琢0+?琢1Finhdi,t+∑k?琢kControlsi,t+∑knkYear+

∑kωkArea+∑k?渍klndustry+εi,t (1)

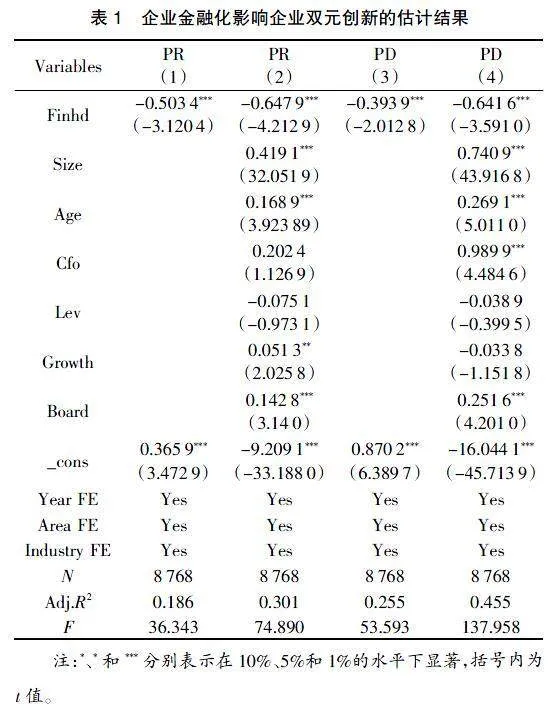

式中,i代表企业;t代表年度;被解释变量PR、PD分别代表探索式创新绩效和利用式创新绩效;企业金融化Finhd为解释变量;Controls代表控制变量,包括企业规模(Size)、企业年龄(Age)、经营活动现金净流量(Cfo)、资产负债率(Lev)、营业收入增长率(Growth)、董事会规模(Board);Year代表时间固定效应;Area代表地区固定效应;Industry代表行业固定效应。

4.2 实证分析

4.2.1 基本模型估计结果

本文通过模型研究,获取了制造业企业金融化影响双元创新绩效的相关数据结果,如表1所示。其中,第(1)列、第(3)列只控制了年份、地区和行业效应,第(2)列、第(4)列进一步加入其他控制变量。可以发现,企业金融化的回归系数均在1%的水平上显著为负,足以体现出金融化对利用式创新绩效和探索式创新绩效的抑制作用均较为显著,形成了对企业双元创新活动的限制,本文的假设H1得到验证。此外,对于控制变量引入前后的企业金融化,其对探索式创新绩效影响的回归系数绝对值均大于利用式创新绩效,这一现象表明企业金融化对探索式创新绩效的抑制作用更加显著。该实证结果验证了本文的假设H2。

4.2.2 稳健性检验

本文主要利用3种方式对主回归结果进行稳健性检验,即滞后被解释变量、替换解释变量、替换回归模型。

①滞后一期被解释变量

通过滞后一期的回归分析发现,企业的探索式创新绩效和利用式创新绩效与金融化之间存在显著的负相关关系。探索式创新绩效的滞后一期回归系数的绝对值大于利用式创新绩效,这表明企业金融化对这两种创新均起到了抑制作用,同时,这种抑制作用在探索式创新绩效上表现得更为明显,结论与表1基本一致[5]。

②替换解释变量

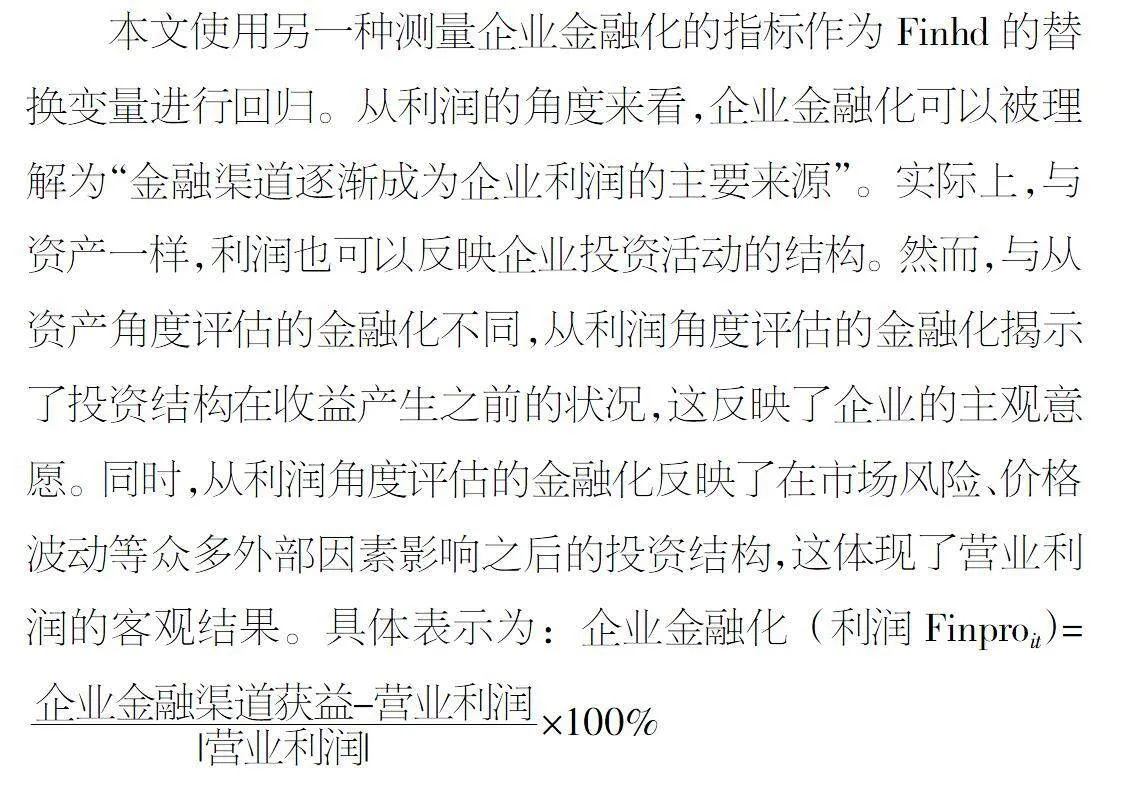

本文使用另一种测量企业金融化的指标作为Finhd的替换变量进行回归。从利润的角度来看,企业金融化可以被理解为“金融渠道逐渐成为企业利润的主要来源”。实际上,与资产一样,利润也可以反映企业投资活动的结构。然而,与从资产角度评估的金融化不同,从利润角度评估的金融化揭示了投资结构在收益产生之前的状况,这反映了企业的主观意愿。同时,从利润角度评估的金融化反映了在市场风险、价格波动等众多外部因素影响之后的投资结构,这体现了营业利润的客观结果。具体表示为:企业金融化(利润Finproit)=■×100%

进行稳健性检验时,可使用Finpro作为Finhd的替代变量。结果显示,在1%的置信水平下,企业金融化对探索式创新绩效和利用式创新绩效的影响并未因变量的替换而减弱,呈现出显著的负向影响。这表明表1的结果是稳健的。

③替换回归模型

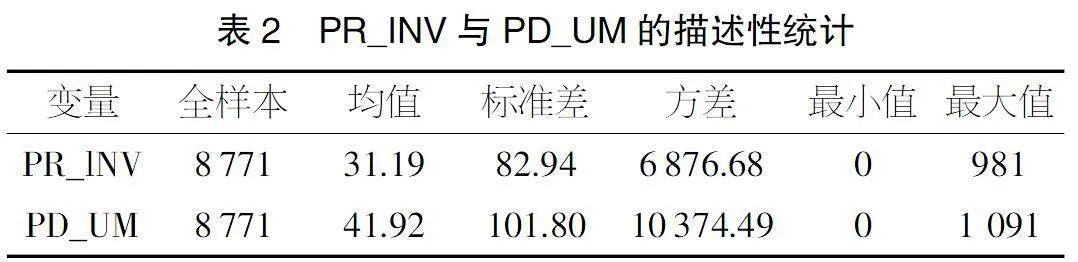

第一,负二项回归模型。在目前的研究中,一些学者尝试直接使用专利的计数来评估企业的创新绩效。在这种情况下,被解释的变量是负计数变量,这使得线性回归模型不再适用,而更适合应用计数模型。为检验主回归的稳健性,在选取合适的计数模型的基础上,将双元创新绩效替换为计数变量,并以此进行进一步的分析。本文采用发明专利申请量来代表探索式创新绩效,并将其记为PR_INV;采用实用新型专利和外观设计专利的申请量之和来衡量利用式创新绩效,并将其记为PD_UM。表2是对PR_INV与PD_UM的描述性统计。

通过回归分析发现,企业金融化与探索式创新绩效之间的负面关联仍然显著存在,同时,企业金融化对利用式创新绩效的影响程度已有所降低,但仍保持在90%的置信水平范围内。这说明在本文的实证模型中,企业金融化对双元创新绩效的抑制作用仍然显著。此外,研究发现探索式创新绩效与企业金融化的相关系数绝对值依旧大于利用式创新绩效,这些发现与表1的数据基本一致,进一步证实了本文结论的稳健性和准确性。

第二,Tobit回归模型。尽管多数企业的双元创新绩效分布在正数区间,但仍有部分企业呈现出零创新绩效的集中现象。鉴于这种分布特点,本文所选取的样本数据更适合应用截尾回归模型,即Tobit模型,以进行深入分析。经过实证检验,本文发现企业金融化的回归系数在1%的显著性水平上均呈现为负值,这充分验证了假设H1的稳健性[6]。

5 结论

在当前竞争激烈的市场环境中,制造业企业的创新绩效至关重要,这既包括基于现有资源的利用式创新,也包含更具挑战性和突破性的探索式创新。然而,我国制造业企业普遍呈现出一种“脱实向虚”的趋势,企业更多地追求短期经济利益,将资金大量投入金融投资活动,导致对长期金融资产的过度配置。这种资金分配方式显著抑制了制造业企业在探索式创新和利用式创新两方面的绩效。原本应该用于支持企业创新发展的资金,被转移到了金融领域,从而抑制了企业的创新能力和创新水平。这种现象具体体现在企业过度配置长期金融资产上,这些资金原本应当用于研发、技术升级和市场拓展等关键创新活动,却转而投向了风险较高但收益可能更快的金融项目,这无疑对制造业企业的长远发展构成了威胁。因此,如何引导制造业企业回归实体经济、优化资金配置、提升创新绩效,是当前亟待解决的问题。对此,企业应该认识到创新是自身良性、长远发展的动力源泉,在当前国家大力倡导创新发展的大背景下,应该抓住历史机遇,重视创新,平衡创新与金融化之间的关系,根据自身发展、行业现状等适度配置金融资产,保持资金的流动性,在降低风险的同时有效支持创新活动。

【参考文献】

【1】周勇,何超.经营环境不确定性、股权制衡度与企业双元创新[J].科技与经济,2021,34(6):26-30.

【2】刘贯春.金融资产配置与企业研发创新:“挤出”还是“挤入”[J].统计研究,2017,34(7):49-61.

【3】谢家智,江源,王文涛.什么驱动了制造业金融化投资行为——基于A股上市公司的经验证据[J].湖南大学学报(社会科学版),2014,28(4):23-29.

【4】陈红,刘霞,刘东霞,等.企业双元战略、互补资产与创新绩效——基于模糊集定性比较分析[J].中国科技论坛,2021(4):102-109.

【5】蔡艳萍,陈浩琦.实体企业金融化对企业价值的影响[J].财经理论与实践,2019,40(3):24-31.

【6】贺立龙,李浩然.高管实业背景、金融化与制造企业创新[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2021,38(5):30-47.