皖北汉画像中淮夷与吴越文化的遗存研究

2024-08-07王猛朱利光

摘 要:今天的皖北汉画像石出土地域,在汉代隶属于不同刺史部的郡县,出土的画像呈现出丰富多样的类型面貌,其体现了汉代以儒家为主流意识的时代精神。先秦时期,皖北先后属于淮夷和吴越所辖地域,出土的画像也具有淮夷与吴越文化遗存的特点,反映了该区域的地理环境、族群信仰、文化生态面貌。本文首先借助于历史地理学的方法对皖北汉画像石出土地域进行钩沉考索,然后以图像形式语言分析汉画像的视觉表征,在此基础上,再探索其文化内涵和审美倾向,旨在对皖北地域汉画像中淮夷与吴越文化遗存的特点展开研究。

关键词:皖北汉画像;淮夷;吴越;文化遗存

中图分类号:J206"" 文献标识码:A"" 文章编号:1673-1794(2024)03-0048-06

作者简介:王猛,安徽大学艺术学院教授,研究方向:艺术理论与视觉传达设计;朱利光,安徽大学艺术学院硕士生(合肥 230033)。

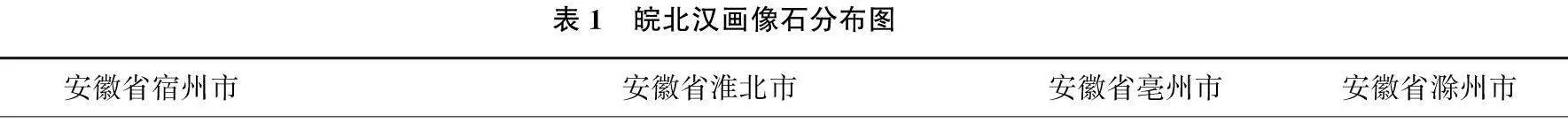

汉画像是汉代提倡孝道、盛行厚葬、崇尚道家升仙思想的结果,是以神性为本质的长江中下游楚文化与以人性为本质的黄河中下游儒家文化完美结合[1]。皖北地域发掘的汉画像石主要集中在淮北、宿州、亳州以及滁州等地区,多数研究者将其划为我国五大汉画像石出土中心之一的苏鲁豫皖片区。皖北地域有体现汉代儒道主流文化特质的画像,包涵了大量表现忠孝、礼教、升仙等主题内容,但也有一部分汉画像反映了淮夷与吴越文化遗存的特点。本文拟从出土地域钩沉、视觉表征分析、文化内涵考索三方面对这一文化遗存进行研究。

一、画像石出土地域钩沉

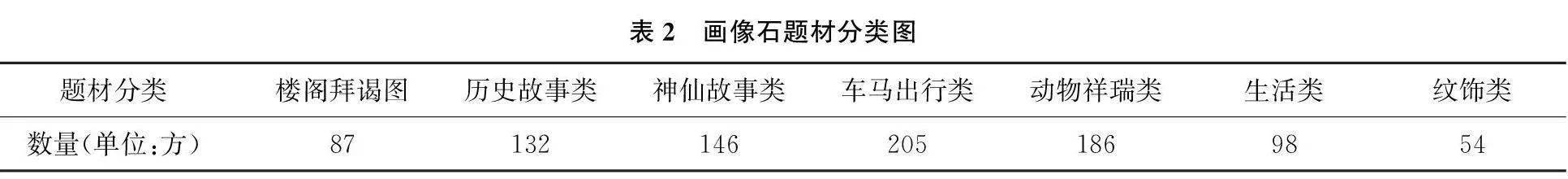

安徽南北以皖山为界,皖山以北为皖北,安徽汉画像石分布于此区域,北至亳州市和宿州萧县,南至滁州定远、六安霍山,涵盖了安徽的淮河流域。经初步统计,经过考古发掘和有正式资料可查的画像石数量为900余块,其中,淮北市和宿州萧县是最为集中的区域。据考察,淮北市经过考古发掘的汉画像墓葬有11处,共有42处出土或曾发现过画像石,各类画像石320余块;宿州考古发掘画像墓葬20处,共有30处出土或曾发现过画像石,可查的画像石500余块,其中萧县290余块;亳州市发掘汉画像墓3处,共有画像石8块;滁州定远县发掘汉画像墓葬4处,现馆藏画像石80余块。从整体来看,淮北地区汉画像石出土比淮南地区更为密集;从题材内容看,较其他区域,皖北画像中楼阁拜谒图与动物祥瑞类题材较多(如表1、表2)。

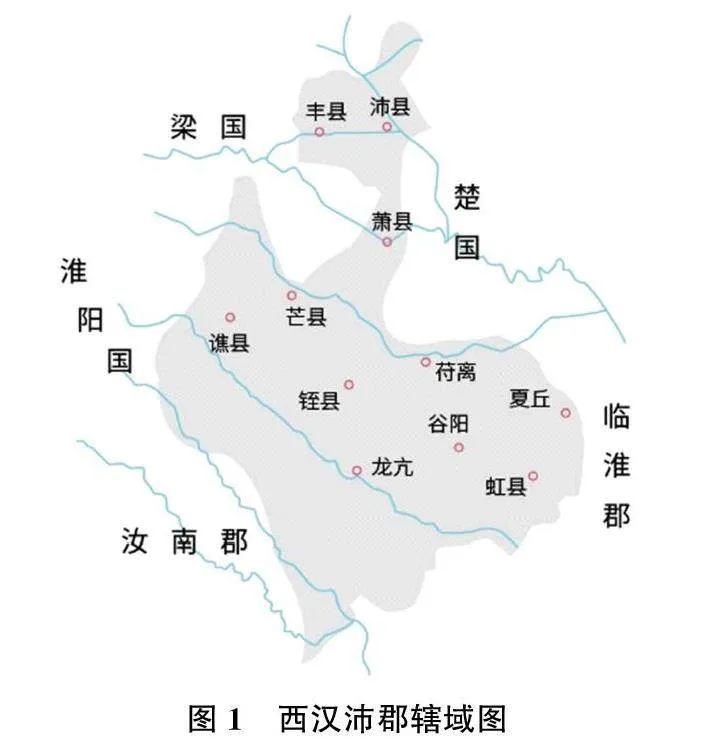

自清初建省,安徽仅有三百余年的历史,今天汉画像石出土的皖北地区,在汉代隶属于徐州、豫州、扬州等刺史部,其中淮北和萧县等画像石出土集中区域隶属于豫州刺史部的沛郡。据周振鹤先生考证:“沛郡为故秦之泗水郡,景帝三年(公元前154年)左右置”。[2]沛郡南临九江郡,西接汝南郡、东境至临淮郡之下相、旮犹、睢陵一线,下辖三十七县。建武二十年(公元44年),“徙中山王辅为沛王”[3],“沛郡更置为国。所属辖区数县分别归属他郡。”[4]纵观西汉沛郡和东汉沛国的行政区划(如图1、2),皆包括今天安徽的淮北市,以及蚌埠、宿州、亳州、淮南等市的部分县域,涵盖了皖北汉画像石出土的主要地域。“沛郡是西汉政权龙兴之地,该区域为全国重要政治文化中心之一,也是刘氏宗族精神寄托之地,”[5]因此,该区域能成为全国五大汉画像石出土中心之一。

在中国古代的文化精英们皆有“万世一系皆黄帝”的传统观念,将黄河流域的华夏族视为中华民族的正宗,将其四周的种族概以“四夷、八蛮、七闽、九貉、六狄”[6]的蔑称而加以排斥。鸟夷族群便是夏商周中央王朝对边缘人群的蔑称。《史记夏本纪》《集解》云:“郑玄曰鸟夷,东方之民”。郭沫若先生认为鸟夷在今渤海湾西岸一带。战国以前,皖北的大部分地域分布着众多淮夷族群,《集解》又云:“淮夷,淮水之上夷民也。”淮是由佳后来加水旁才成淮,童书业说:“甲骨卜辞中有‘佳夷’,当即‘淮夷’。佳夷之‘佳’亦鸟类,《说文》:‘佳,鸟之短尾总名也’,‘佳夷’疑即‘鸟夷’的一支,”[7]用“隹”来修饰“夷”分明暗示了隹夷与鸟的密切关联。“西周时期在淮河流域的‘淮夷集团’的形成不是一蹴而就的,而是经历了一个漫长的历史过程,从夏代开始,就不断有新鲜血液主要来自山东的夷族的注入,兼以当地土著部族因素,最终在西周早期,形成了一个族群庞杂、文化多样的‘淮夷集团’”,[8](如图3)它与统一的、政治制度完善的周代王朝相比,是一个松散的、众多的、各自为政的族群集合体。据文献记载,淮夷在淮河流域有众多方国,如舒庸、舒龙、舒鲍、舒鸡、舒龚简称“群舒”,以及英、六、萝、巢、徐、黄、江、州来、钟离、桐等。这些方国处于当时华夏文化圈的外围地带,它们是今天安徽舒城、六安、巢湖、淮南、凤阳、淮北等城镇的古地名。“若从夏代算起,至秦并六国,淮夷在中国历史上延续了两千多年,创造了江淮地域古老的文化,成为沟通南北文化的桥梁,对华夏文明作出了很大贡献。”[9]在汉代,虽然淮夷已不复存在了,但其文化在江淮地区产生了深刻影响,在汉画像中也留下了潜移默化的印记。

先秦时期,安徽的淮河流域先后属吴越两国的疆域范围。吴国得益于晋国的帮助,在与楚的交战中不断获胜,“蛮夷属楚者,吴尽取之,是以始大”,寿梦之后,吴国继续奉行联晋攻楚政策,至阖闾时,“西破强楚,北威齐晋,南服越人”[10]679,已成霸国,疆域不断扩大。至夫差时,与齐交战,取得艾陵之战的胜利,吴国呈鼎盛之势,其疆域已达今浙江之北部,江苏全境,安徽、江西的大部分地区。寿梦至诸樊时期的吴国,以河南永城、安徽凤台、泗县、怀远、巢县、无为一线为西部疆界。此时,吴国的疆域包括了今天皖北的宿州、淮北、蚌埠、滁州、合肥等地市的大部分地区。公元前473年,越灭吴后,占领了吴国的全部领土。《史记》云:“勾践已平吴,乃以兵北渡,与齐晋诸会于徐州,致贡于周,周元王使人赐勾践作,命为伯。勾践已去,渡淮南,以淮上地与楚,归吴所侵宋地于宋,与鲁泗东方百里。当是时,越兵横行于江、淮东,诸侯毕贺,号称霸王。”[10]1372春秋战国时期,江淮地区一直是吴楚、越楚之间争夺的主战场,很长的历史时期内,先后为吴越两国所辖地域,吴越文化在江淮地区得到了部分传承和发展,此类文化因素在皖北汉画像中有体现。

二、淮夷与吴越文化遗存的视觉表征分析

文化的存在、传播与发展依赖其所需的文化生态环境,同时,文化对一个地区的习俗、信仰、语言、艺术、生活方式等方面产生重要影响。淮夷与吴越文化在江淮地区有较长时间的存留和传播,皖北汉画像中有丰富的遗存,它体现的汉画像视觉表征,可以从两个方面来认识:一是题材内容的特色;二是视觉样式的特征。

(一)题材内容的特色

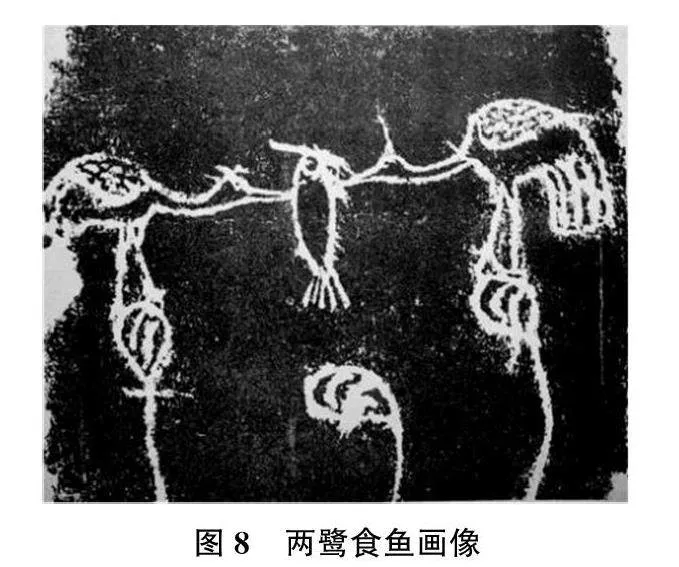

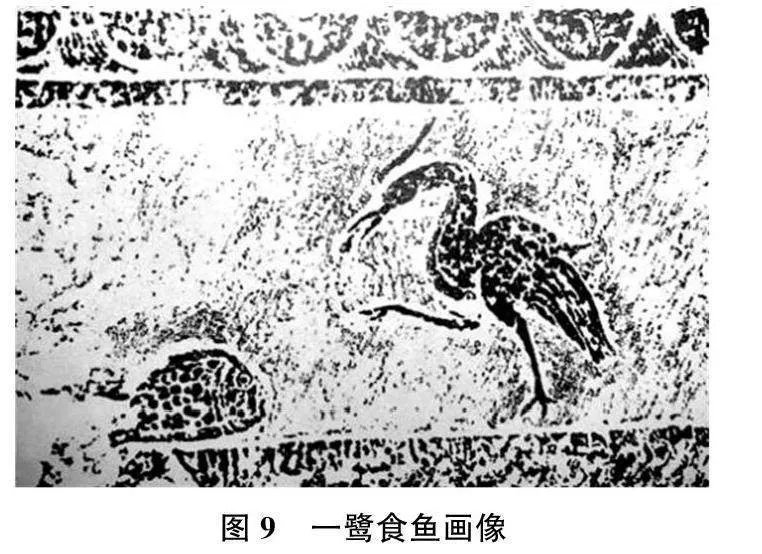

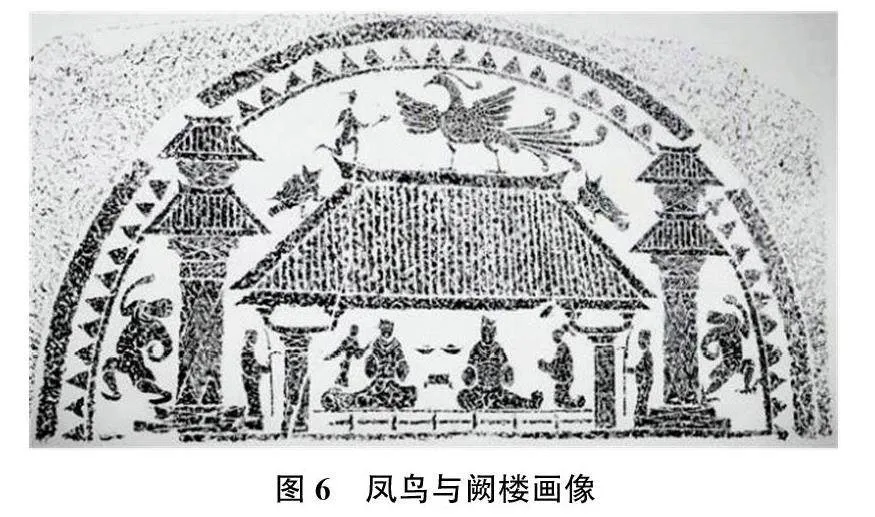

皖北汉画像中动物祥瑞类题材较多,鸟、鱼、水图案出现频率高,且表现了丰富的形式和内涵,具体可以概括为三种类型:一类是象征主义手法表现的图案,如太阳鸟图案(如图4),这类画像是古人对日月的丰富想象,也是中华先民原始朴素自然观的反映。此类画像经常刻画于汉墓祠堂建筑外立面上方,多数是日月同辉图案的一部分,在太阳图案内刻三足鸟,其象征着太阳,是太阳的化身,远古人们发现太阳黑子,就误把黑子当成背负太阳的三足鸟;也有称之为金乌。太阳鸟图案在我国各地多种工艺中均有发现,但鸟的种类不同、造型各异,皖北汉画像金乌、三足乌的太阳鸟图案是鸮、鹊与太阳的复合形象。二类是浪漫主义神话色彩的图案,如凤鸟与鲤鱼的表现,其在画像中呈现了丰富的形式,有与现实生活组合在一起的画面,有与神灵仙人交织在一起的场景,多刻于墓室的门楣与门扉之上、墓室壁画之中,如凤鸟与扶桑树的组合、凤鸟与建筑的组合、鲤鱼与铺首衔环的组合,多以水纹作为辅助图案(如图5、6、7)。汉画像中刻画的鸟鱼是能通鬼神的神鳞神鸟,“它是汉代人们对宇宙天地鬼神幻想的诗作,是对美好憧憬的唱和,是善良、吉祥、平安、美的化身。”[11]275三类是现实主义具象图案,在安徽淮河流域,鸟、鱼、水是人们常见的物象。此类画像体现了该地区先民不仅仅对死后安息与超度的关注,更是对现实生活中美的事物的追求,图8画像为两只鹭争食一条鱼。两只鹭站在荷花之上,动态造型非常生动,像是照着对象写生下来的。图9画像为一只鹭食鱼。鹭对鱼专注的神态,惟妙惟肖。此类画像真实地反映了所处的自然环境。这表明,在汉代不同时期,注重对人世自然生活题材的表现,成为画像的重要内容,这类较为写实的鸟、鱼、水图案在皖北汉画像中形成了鲜明的特色。

皖北汉画像中有诸多表现隐逸生活情境的题材。往往在独立的楼阙建筑里一对夫妻或几口人,他们或对坐畅饮、或低首抚琴、或有一两人在起舞。也有表现户外的情境,在乡间的小路上,一人牵马前行,时而回首张望,一人俯首鞠躬、双手作揖,行送别之礼。此类隐逸题材的画像常有如宴居图、乐舞图、抚琴图、对弈图、垂钓图、送行图为题的作品(如图10)。该画像石是2001年在安徽宿州埇桥区栏杆镇发现的,整个画像由上中下三部分组成,图中是画像下面部分,有一行船钓鱼的画面,船头坐一钓者,手持钓竿,正钓起一条鱼。这是典型的渔隐题材画像,画中钓者既隐于世外,又享有世俗乐趣,表达了墓主人对隐居山林的向往。钓竿上清晰地刻画了一个钓车(轮)。这是非常确凿地证实了早在东汉时淮河流域的民众已经发明、使用了钓车,表明淮河流域渔业的发展已达到相当成熟的地步,该发现比科技史家李约瑟在南宋马远的《寒江独钓图》中发现的钓车提早了近千年。图11画像刻画了一座阙楼,上层为两人对饮的场面,楼下拴着两匹马,可能是主人的坐骑,楼的房顶上站着一只凤鸟,为化凶辟邪、永保平安发挥作用。画像最上方是一对盘坐的夫妇,夫人手里抱着婴儿。此般祥和恬静的场面,大概是墓主人对生活的理想追求,在一定程度上反映他的人生观和价值取向,此类楼阁拜谒题材表现了多数主流画像不同的文化内涵,体现了区域文化特色。

(二)视觉样式的特征

从战国晚期到西汉一朝的几百年间,中国传统艺术经历了从形成到逐步成熟的过程,讲求气势的雕塑风格和以线条为造型元素的绘画方式基本确立,表现手法也日臻多元完善。无疑为汉画像的雕刻技法和视觉形式产生了重要影响。在商周时期,青铜器的制作工艺大致可分为范铸、镶嵌和线刻三种形式。据徐中舒先生考证,中原及北方地区青铜器的纹饰受过域外文化影响,较多应用范铸、镶嵌两种制作方式。范铸指纹饰一体用合范浇铸而成,其特点:纹饰在器表呈现平面凸起,周边背景则相对凹下,由此形成了浅浮雕效果,也被称为减地平雕。处于长江流域的吴越、楚等南方地域出土的青铜器纹饰以线刻工艺为主。

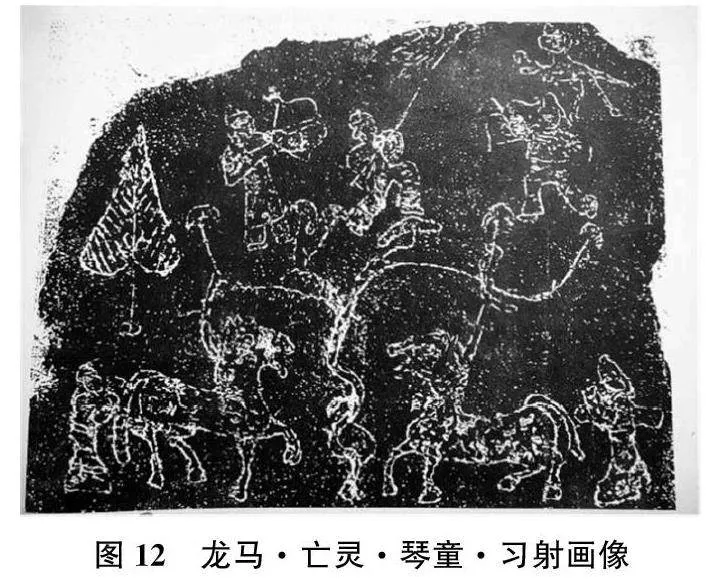

汉代画像中也存在青铜器类似的雕刻方法,具体可分为:1.单线阴刻;2.减地平雕;3.减地平雕兼阴刻;4.减地浮雕。皖北汉画像中单线阴刻和减地平雕兼阴刻工艺应用较为广泛。图12画像为龙马、亡灵、琴童、扶桑及习射的画卷,画面中的造型皆以单线阴刻表现,犹如原始岩画,具有自由、天真、雅拙、质朴的特征,这种技法广泛地应用,成为皖北汉画像的一大特色。这一倾向与商周以来中国传统艺术形成的地域风格规律不谋而合。

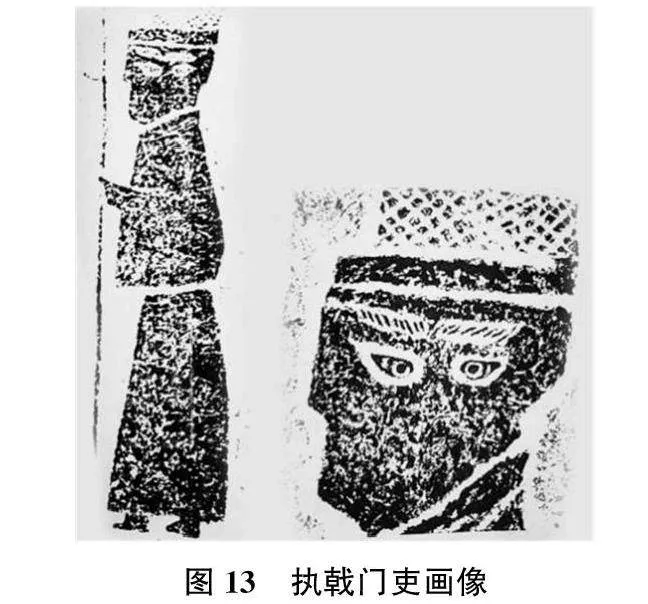

皖北汉画像呈现的物象形体极具特点,有些造型具有现代立体主义绘画的特征,现代绘画论者称之为“立体主义”绘画的雕刻。中国汉画学会会长冯其庸论述道:“安徽淮北画像石已采用立体透视法,实开近世美术之先河。”[11]1古代画像石雕刻家已把自然界的物体归纳为几何形体,改变了传统绘画对时空的概念,把所刻造型分解为线面结构,把形体分解为平面,在画面上重叠出现,表现物体存在的而视力所不及的部分结构。这种形式的雕刻使人感到神秘莫测、独树一帜。图13中的画像为执戟门吏,门吏左手执戟,聚精会神地看守门户,创作者将人物正面和侧面的眼神并置在一起,这种造型方法深化了人物性格神态的表现,与毕加索创作的立体主义现代绘画作品有异曲同工的效果。

三、淮夷与吴越文化遗存的精神内涵考索

中国地方文化的形成与地形地貌相关,往往四周是山脉丘陵,中间为大江大河的地形环境,形成一个相对独立的文化区域,如“湖湘文化”“赣鄱文化”“徽州文化”。淮河文化也是如此,“淮水是其主要纽带、基本内涵,水是淮河文化发生的本源。”[12]淮河流域是我国南北气候的过渡地带,气候较湿润,水和气候使淮河流域具有了相似特征的自然环境。管子曰:“水者何也?万物之本原也,诸生之宗室也。”(《管子·水地》)老子认为“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”(《老子·第十八章》)。轻灵、柔弱、坚韧的水性特质影响着古代淮夷部落的生活方式,也浸润着人们的性情。近年来,关于“淮夷聚落”的课题进入学界的视野。在“双墩文化”“垓下文明”“钟离文明”等文化遗址中,考古发掘了螺蚌壳饰、蚌器、骨器、捕捞工具、鱼形符号等器物图像,在此区域出土了大量鬲、匜、鼎等陶器和青铜器器物,其皆具有“淮夷聚落”的艺术特点。对“淮夷聚落”文化历史的考察,学者们探索了此类文化遗存与音乐、舞蹈、美术等艺术的地域意识形态关系,且进一步证实战国以前的“淮夷”文化与“鸟”结缘,与“水”为伴。

鸟为东方沿海一带民族之图腾,古代鸟夷为中国东方沿海一带,如冀州、扬州、淮夷、徐州、山东等。“顾颉刚先生认为,沿海一带,如淮水、潍水、睢水、唯亭,字均从‘隹’,(隹,《说文·隹部》:‘鸟之短尾总名也’。)从文字上说明中国东部沿海大部分地区为鸟夷分布区。”[13]古代淮河流域和吴越地区属于此区域,汉代安徽的淮河流域比今天更接近东部海岸线,区域内平原辽阔、河渠纵横,是鸟类、鱼类畅游栖息的好去处,为观察和表现它们提供了便利,这是鸟、鱼、水画像产生的良好文化生态。从出土的画像石来看,此类作品既反映了江淮地区古代先民对自己所处自然环境的热爱,也体现了该区域的族群信仰,包括对同一血统的胞族或联盟部族的图腾认同,上图10和图11两幅鸟食鱼的画像既采用了非常生动写实的技法。它们的背后又隐含着深刻的寓意,鸟与鱼是上古时期先民所崇拜的图腾,“鸟衔鱼图在一定程度上反映了两个不同的图腾民族相互之间发生的关系,‘婚姻’关系是这一种复杂关系中稳定的因素。”[14]165“上古时期鸟衔鱼图案是以人的生殖与繁衍为创作目的的”[14165],不孝有三,无后为大,人口的生产是民族或部落兴旺的根本,在画像石中乐于表现这一题材大约也与此有关。皖北汉画像中鸟食鱼图案所构成的画面形式,既有远古的图腾崇拜文化积淀的意义内核,又有适应汉代民间世俗文化生活的需要,并在这种传统文化积淀基础上生成新的象征意义,寓意和表达着对生命再生和人生吉祥的期盼和祈求。

“隐逸文化是我国传统文化的重要组成部分,春秋战国是其发展时期,秦汉为其逐步成熟完善的关键阶段。”[15]三国以前的吴越地区远离都城,战争较少,又有长江等水系天然屏障,百姓生活相对安宁稳定,这里的气候湿润、土地肥沃、是修身养性、避世隐居的最佳环境。因此吴越地区一直是逸民、隐士的天堂,每当北方发生战乱、民不聊生时,这里成为偏安一方的好去处。汉代及以前的历史时期,由于临近吴越,甚至是吴越的一部分,吴越文化中追求修身养性和隐逸的生活风尚,对安徽淮河流域的文化产生了重要影响。该地域诸多表现隐逸生活题材的画像,与此风尚有关。

在汉代,儒学从思想上被统治阶级定为一尊,成为社会的主流思想,是上至贵族下至百姓们普遍遵循的行为规则,它成为经学。与经学相对的是子学,子学乃诸子之学,是学者思想家们提出的学问。据卢云先生对东汉时期各地区所出书籍种数的考证:与其他地区相比,吴会地区经学书籍所占比例较少,而子学书籍比例最大。“‘学好文武艺,货与帝王家’是中国古代士人的重要人生道路,这使他们失去独立的人格,”[16]吴越地区文化人士的生活具有较大的独立性,这使他们不学或少学直接为“帝王家”服务的经学而做自己喜欢的学问,享受自由的生活。古代吴越地区自由的文化氛围对后世产生了较大影响,像扬州画派、昆曲等文化因素都产生于吴越地区。两千年来,这里一直存在着一条非主流的文人艺术家生活道路,一种相对自由的文化艺术风尚,它从一个侧面反映了吴越文化的一个特点。从皖北汉画像的风格来看,其题材内容与表现形式上体现了这一文化倾向。

四、结语

丹纳在著作《艺术哲学》中强调了“种族、环境、时代”三大因素对艺术发展的决定性作用,这三大因素对汉画像研究也具有普遍指导意义。除了体现汉代以儒家为主流意识的时代精神,皖北汉画像反映了江淮地区的地理自然环境,以及古淮夷族群的民俗信仰、文化生态,且受吴越文化影响,有淮夷与吴越文化遗存的痕迹。自古至今,中国艺术存在着主流与非主流的类型之分,汉画像艺术也存在两个相对的类型。从题材内容和视觉表现来看,这部分皖北汉画像体现了原始、雅拙、混莽、朴实的艺术意蕴,形成了与主流汉画像恢弘、奔放、成熟、程式化风格不同的倾向。奥地利学者哈塞尔伯格关于历史艺术民族学的论述:“即民族艺术风格的产生、发展和超越的历史驱动力,将艺术形式的静态形象推动到历史的进程中,为民族艺术的持续发展提供时间维度。”[17]皖北汉画像艺术研究也可遵循艺术民族学研究中“艺术现象—区域特色—历史发展”的主要路径,将其置入一个更广阔的时间空间研究范畴。

[参 考 文 献]

[1] 张子中.关于汉画像石的文化思考[J].烟台大学学报,2001(2):213.

[2] 周振鹤.西汉政区地理[M].北京:商务印书馆,2017:29.

[3] 范晔.后汉书:卷一·光武帝纪[M].北京:中华书局,1965:72.

[4] 李晓杰.东汉政区地理[M].济南:山东教育出版社,1999:35.

[5] 徐曼.西汉沛郡(国)研究[D].武汉:华中师范大学,2021:1.

[6]" 郑玄注,贾公彦疏.周礼注疏[M].北京:北京大学出版社,1999:869.

[7] 童书业.童书业历史地理论集·鸟夷说[M].北京:中华书局,2004.

[8] 徐峰.西周时期的淮夷——以安徽江淮地区为中心[D].南京:南京师范大学,2007:9.

[9] 李修松.淮夷探论[J].东南文化,1991(2):18.

[10] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,2006.

[11] 高书林.淮北汉画像石[M].天津:天津人民美术出版社,2002.

[12] 吴圣刚.论淮河流域文化的特征[J].中原文化研究,2013(1):94.

[13] 杨金萍.汉画像石中鸟图腾与中医[J].医学与哲学,2007(1):63.

[14] 李立.汉墓神话研究[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[15] 侯晓冉.秦汉隐逸文化研究[D].济南:山东师范大学,2014:1.

[16] 董楚平.汉代的吴越文化[J].杭州师范大学学报,2001(1):42.

[17] 吴若明.民族艺术的文化属性——哈塞尔伯格《艺术民族学:基本概念、方法与阐述》导读[J].民族艺术,2023(4):164.

On the Remains of Huaiyi and Wuyue Cultures in Han Dynasty Portraits in Northern Anhui

Wang Meng, Zhu Liguang

Abstract: Today’s North Han dynasty stone reliefs in Anhui are unearthed in different prefectures of the Han dynasty, and they embody the spirit of the Han dynasty with Confucianism as the mainstream consciousness. During the pre-Qin period, the northern part of Anhui belonged

to the area of Huaiyi and Wuyue successively. The paintings unearthed also have the characteristics of the cultural remains of Huaiyi and Wuyue, reflecting the geographical environment, ethnic beliefs and cultural ecology of the area. This paper studies the Han dynasty stone reliefs unearthed in northern Anhui province by means of the historical geography method, analyzes the visual representation of the Han dynasty stone reliefs in the form of images, and explores the cultural connotation and aesthetic tendency for researching the characteristics of the remains of Huaiyi and Wuyue cultures in the Han portraits in northern Anhui.

Key words:Han dynasty portraits in northern Anhui; Huaiyi; Wuyue; cultural relics