明中都城基址的三次变更

2024-08-07刘欣夏玉润

摘 要:自洪武二年九月癸卯朱元璋诏令于临濠营建中都后,明中都城基址的确定曾有过三套方案。第一套方案公布于洪武五年正月甲戌,“周围四十五里”。这是一套符合《周礼·考工记》理想化的方案,基址基本呈正方形。洪武五年七月甲寅,随着观星台在独山的营建,于是将中都城东侧的独山、西南角的凤凰嘴山包绕在城内,从而形成第二套方案。该套方案中的都城基址呈长方形,其西南伸出一角,称“凤凰嘴”。都城的中轴线与中心线分离。第一套、第二套方案均开十二门。罢建中都后,十二座城门仅修筑九座,从而形成第三套方案。由于该方案草草完工,原先规划的砖墙、瓮城等都城城墙、城门制度等均未完全实施。

关键词:明中都;基址;三套方案;尺度

中图分类号:TP391.41"" 文献标识码:A"" 文章编号:1673-1794(2024)03-0001-07

作者简介:刘欣,凤阳县博物馆馆员,硕士,研究方向:文物考古;夏玉润,中国明史学会顾问,研究员(安徽 凤阳 233100)。

凤阳明中都城的基址,在洪武年间曾有三套方案。其中前两套方案是洪武八年(1375)四月前制定的,最后一套方案产生于罢建中都以后,直到洪武末年才确定下来。现将三套方案论述如下。

一、洪武五年正月以前制定的第一套方案

自洪武二年(1369)九月癸卯,朱元璋诏令于临濠营建中都后,经过一年多的勘察、测绘、规划,于洪武三年(1370)开始营建。洪武五年(1372)正月甲戌正式公布了中都城的规划布局方案,其中最重要的一点是确定了中都城的基址:

定中都城基址,周围四十五里。①

上文显示两条信息,一是中都城基址是于洪武五年正月甲戌才正式确定并公布。二是中都城的周长为45明里。本文按每明里为569.48米②算,中都城周长为162000步,合25626.78米。

对此,王剑英认为,“皇城的中心线至中都城西城墙的长度,正好是中都城南城墙至北城墙距离的二分之一。南边三门和北边两门东西相隔的距离也是相等对称的。如果中都城东城墙亦与西城墙相对等,则中都城呈正方形,而周围的里数为四十五里,正与洪武五年正月‘定中都城基址,周围四十五里’的数字相合。因此,可以做出判断,最初设计的明中都城是呈正方形,皇城居中”[1]116。

在判断王剑英认为最初的明中都城呈“正方形”形制是否正确之前,先对相关史料作一梳理。

早在洪武四年(1371)二月,朱元璋来到临濠③,对明中都的形势进行一次实地查看,对明中都的选址及规划布局进行审查。此后,圜丘、方丘、日坛、月坛、社稷坛、山川坛、太庙、大社坛等坛庙,均于洪武四年营建④。根据明初都城形制,上述诸坛庙分布于明中都城的四周:其中太庙、大社坛位于中都皇城禁垣内、午门之前的两侧;日坛、月坛分置中都城东西两侧。圜丘、方丘分置中都城东南、西北两侧。

这就是说,洪武五年正月甲戌公布的中都城城址,包括中都皇城的城址,奉天殿的位置等,应该早在营建上述坛庙时,就已基本确定下来,并且在洪武四年二月向前来视察临濠的朱元璋作了汇报,得到了朱元璋的批准。而洪武五年正月甲戌公布的中都城城址,最重要的信息是公布了中都城的周长为四十五明里。

《吕氏春秋》云:“择国之中而立宫,择宫之中而立庙。”[2]说的是皇帝建立京师,必居中土。而京师一旦确定在何处,首先要确定皇家宫殿所在的位置。

远的不说,元大都初建时,首先就是从确定宫城的位置开始的。《析津志辑佚·朝堂公宇》说:“至元四年二月己丑,始于燕京东北隅,辨方位,设邦建都,以为天下本。四月甲子,筑内皇城。位置公定方隅,始于新都凤池坊北立中书省。其地高爽,古木层荫,与公府相为樾荫,规模宏敞壮丽。”[3]可见元大都在初建时,宫城和中书省是最早确定、营建的。

关于明中都的营建顺序,虽然朱元璋作了先建庙社、后建宫殿的规定⑤,但是其前提是,必须把宫殿的位置最先确定好,才能确定以宫殿为中心的庙社位置。这个宫殿,就是皇城内的正殿——奉天殿。

奉天殿是帝位、皇权、国家的象征。“择宫之中而立庙”,这里的“庙”便指皇城内的正殿。“宫前曰庙,后曰寝”[4],从风水学的角度来看,奉天殿是明中都的“正穴”,郭璞《葬经》曰,“穴者,山水相交,阴阳融凝,情之所钟处也”。具体地说,京师以朝殿为正穴,州郡以公厅为正穴,宅舍以中堂为正穴。对整个明中都来说,只有最先确定奉天殿的位置,才能规划明中都的布局。

据此,洪武五年正月“定中都城基址,周围四十五里”之说,是建立在奉天殿、皇城基址已定、诸坛庙已建的情况下,才确定下来的。

如此一来,这“周围四十五里”即25626.78米是如何规划的呢?

首先看一下中都城南城墙。奉天殿至南城墙的距离,也是最先确定的。因为奉天殿之南有如下建筑:午门、端门、承天门、千步廊、大明门、洪武门。这些建筑是构成整个中都城“三城相套”“三朝五门”的基础,是整个中都城中轴线的最核心部分。因此,奉天殿到洪武门的距离,应该早在洪武四年二月之前就已确定,且是在朱元璋第二次返乡时批准的。再看元大都,元大都在确定宫城位置的同时,亦确定了中轴线的位置。《析津志辑佚》载:“世皇建都之时,问于刘太保秉忠定大内方向。秉忠以今丽正门外第三桥南一树为向以对,上制可,遂封为独树将军,赐以金牌。”[5]刘秉忠将元大都外城的正南门——丽正门外第三桥南一树,作为大内南门的对准方向,此树被封为“独树将军”。可见关键布局是由皇帝拍板的。

再看中都外城西城墙。今天中都外城西城墙线的西北,为延续不断的丘陵。城墙从马鞍山与梅山、东山与西山之间穿越,城墙的海拔为45至65米,是中都城外城墙中海拔最高的一段。如果城墙东移,便是月华峰(马鞍山),显然不行;如果西移,把这座海拔84.4米的梅山包绕在中都城内,西城墙至少要西移785米,且城墙不能呈直线。因此,中都城西城墙目前的位置,应该是经过反复踏勘、测量而确定的,也是唯一可行的西城墙线。

这就是说,中都城的南城墙、西城墙,是在确定奉天殿、皇城的同时,就经过认真考虑且加以认定的。至于东城墙、北城墙,处于较为平坦的地带,是可以根据需要,随以调整的。

在了解上述中都城规划背景后,再对王剑英关于“最初设计的明中都城是呈正方形”这一结论作一重新测量。

采用的方法是,在谷歌地图上对城墙的尺度进行测量:

洪武门(中心点)至西城墙的距离:约为3100米。

洪武门是中都城中轴线的南端,亦是南城墙的中点。由此可以算出整个南城墙的长度约为6200米。

洪武五年正月在确定中都城的基址,主要是以《考工记》为理念,呈“方”形。由此可以推测出北城墙亦约为6200米。

中都城“周围四十五里”即25626.78米,在减去南城墙、北城墙各6200米后,得出的13226.78米,便是东、西城墙之和。再除以2,得出东、西城墙的长度各为6613.39米。这样计算出来的中都城呈南北稍长、东西稍短的长方形。这个长方形如果凭人的眼睛来看,与正方形几乎没有区别。

在此需要说明的是,以上中都外城东、南、西、北城墙的数据,仅是笔者根据“周围四十五里”推算出来的理论数据。其前提是,假设地面是平坦的。而现实情况是,整个地面呈东低西高,其中的西城墙要穿越马鞍山西麓,每面城墙(尤其是西城墙)均不可能呈一条绝对直线。

如果在洪武五年正月确定的中都城基址上,画两条都城对角线,画一条中轴线,就会发现,这三条线均交叉于万岁山的主峰(今称宝盒山)上。

在圜丘、方丘之间画一条连线,发现这条线也奇妙地与上述交叉点重合。

如果在北左甲第门与山川坛之间画一条连线,这条线与圜丘、方丘之间的连线交叉于太庙基址上,与中轴线交叉于洪武门基址上。

上述连线的多处交叉重合,所呈现出的几何图案,在中国古代都城史上,应该是一种刻意形成的奇特布局。

二、洪武五年七月修订的第二套方案

(一)第二套方案的修订过程

洪武五年正月确定的第一套方案公布后,中都外城尚未修筑,就发现一个重大缺陷:中都城朝阳门距独山顶峰直线距离约1177米,“这样就把独山留在城外,居高临下,俯瞰全城,于防守极为不利。为了改正这个严重的缺点,经过权衡比较,最后在施工中还是放弃了以皇城为中心、东西对称的原来设计,而把中都城东城墙线向东推移了将近三里⑥,把独山包括在城内。这样,不利变成了有利,独山就成了中都城的形势要害之地”[1]116。与此同时,亦把中都城西南角的一座小山包括城中,并参照金中都相同位置的“凤凰咀”,称此城角曰“凤凰嘴”,这座小山自然也称作“凤凰嘴山”了。

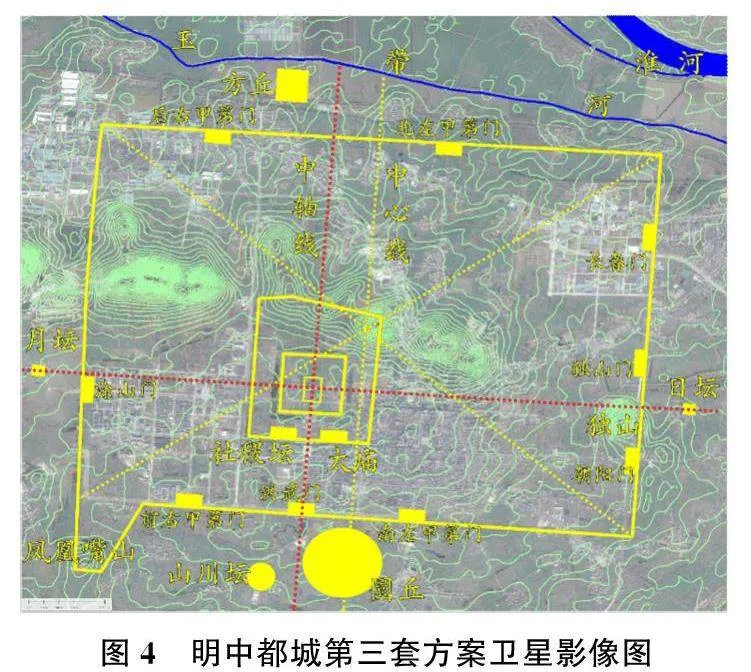

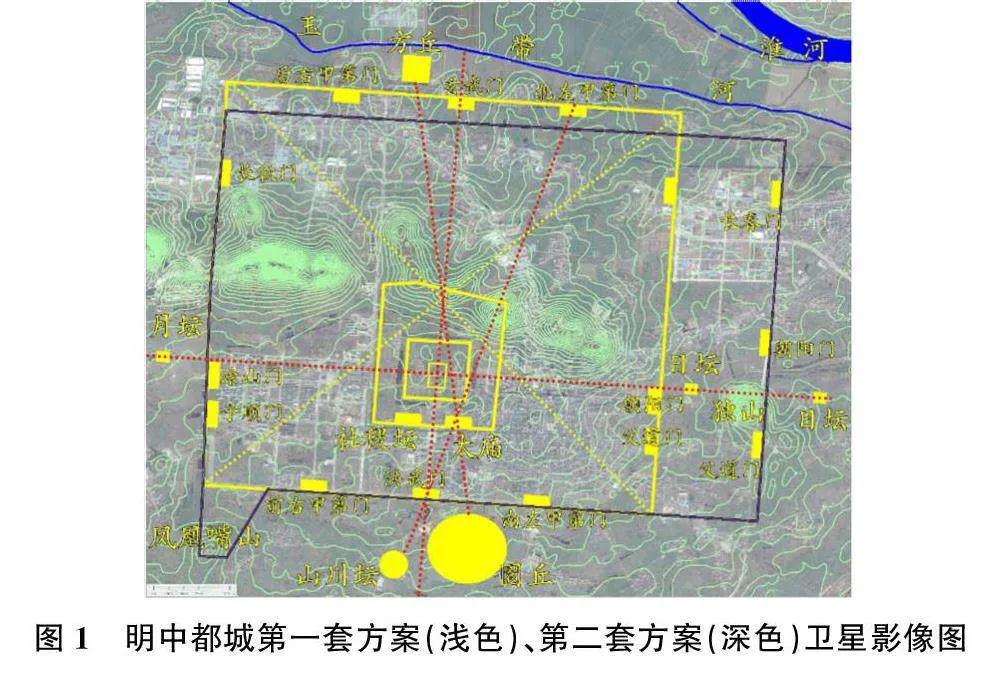

把独山、凤凰嘴山包括在中都城内,成为中都城规划布局的第二套方案。(见图1)

在第一套方案中,日坛最初建于朝阳门之东、独山之西,与月坛在同一水平线上。在第二套方案中,将日坛整体移至独山之东。日坛建于洪武四年正月建成,何时移至独山之东,未见史料记载。

如此,另一个问题来了:独山是何时规划于中都城内的?

《明太祖实录》洪武五年七月甲寅条,有如下一段史料:

建中都观星台于蜀(独)山⑦。

这是独山的最早记录,它与观星台联系在一起。

观星台,是古代观测天文气象的机构。有关古代观象台的史料,元代以前很少记载,仅在近年考古发现中,位于山西省襄汾县陶寺镇陶寺遗址上,发现了距今约4100多年的观象台遗迹[6]。

据现有史料来看,元代以后的观星台一般建于都城内。如元朝的太史院(包括观星象的“灵台”),建于元大都城内的东部(即现今中国社会科学院院部大楼所在地)[7]。明初南京的钦天监观星台,建于南京城内的鸡鸣山上。建于正统七年的明清北京观象台,是利用元大都东南角楼为基础兴建的,也是在城内。根据古代都城的这一制度,自洪武五年七月甲寅“建中都观星台于蜀(独)山”起,标志着“独山”将规划于中都城内。

从洪武五年正月到洪武五年七月,“周围四十五里”的中都城基址最初方案,仅存在不到7个月,就进行了较大程度的修订。

《明太祖实录》又载:洪武七年七月壬辰,“造观星台于中立府,命钦天监令管豫往董其事”⑧。说明观星台于洪武五年七月开工,仅两年后就命钦天监的官员前往负责,开始投入工作。

为此,中都城基址的第二套修订方案的正式实施,以建造中都观星台为时间界限,即洪武五年七月。

洪武五年七月形成的第二套方案,史料虽无记载,但《中都志》却记载了如下文字:

开十二门,曰:洪武、朝阳、玄武、涂山、父道、子顺、长春、长秋、南左甲第、北左甲第、前右甲第、后右甲第。[8]

上述十二门,既可视为洪武五年正月确定的中都城基址第一套方案,也可视为洪武五年七月确定的第二套方案。因第一套方案仅存在6个月,而洪武五年七月以后的方案一直持续至罢建中都以后还在执行中。因此,《中都志》的这段文字,实际上是指第二套方案中的十二门。

比较一下上述的一、二两套方案的制定,在设计布局的理念上存在着较大差距。

第一套方案,即洪武五年正月确定的中都城址,是以《考工记》为理念的规划设计的。中都城呈“方”形。开十二门,城墙每面开三门,体现了“旁三门”的制度。另外,把太庙布局于午门左侧,太社稷布局于午门右侧,严格遵守“左祖右社”规制。周长四十五里,为九的五倍之数,阳数中“九”为最高,“五”居正中,尺度上体现出“九五之尊”。

第二套方案,即洪武五年七月修订的中都城城址,《考工记》中的“旁三门”“左祖右社”等规制依然均得以遵循。在继承上述规制的同时,主要是按照《管子·乘马》所说的“因天材,就地得,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”[9]。

(二)中都城的实际周长、面积

第二套方案中,中都城的西城墙、南城墙的位置不动,东城墙向东移了约1488米⑨。此时中都城的周长大于原来的“四十五里”。其数据最早见于景泰年间高榖《中都留守修城记》:

自高皇帝即位以来,迨今八十余载,城故有土垣无壕,周围以里计者五十,步零四百三十有三。[10]

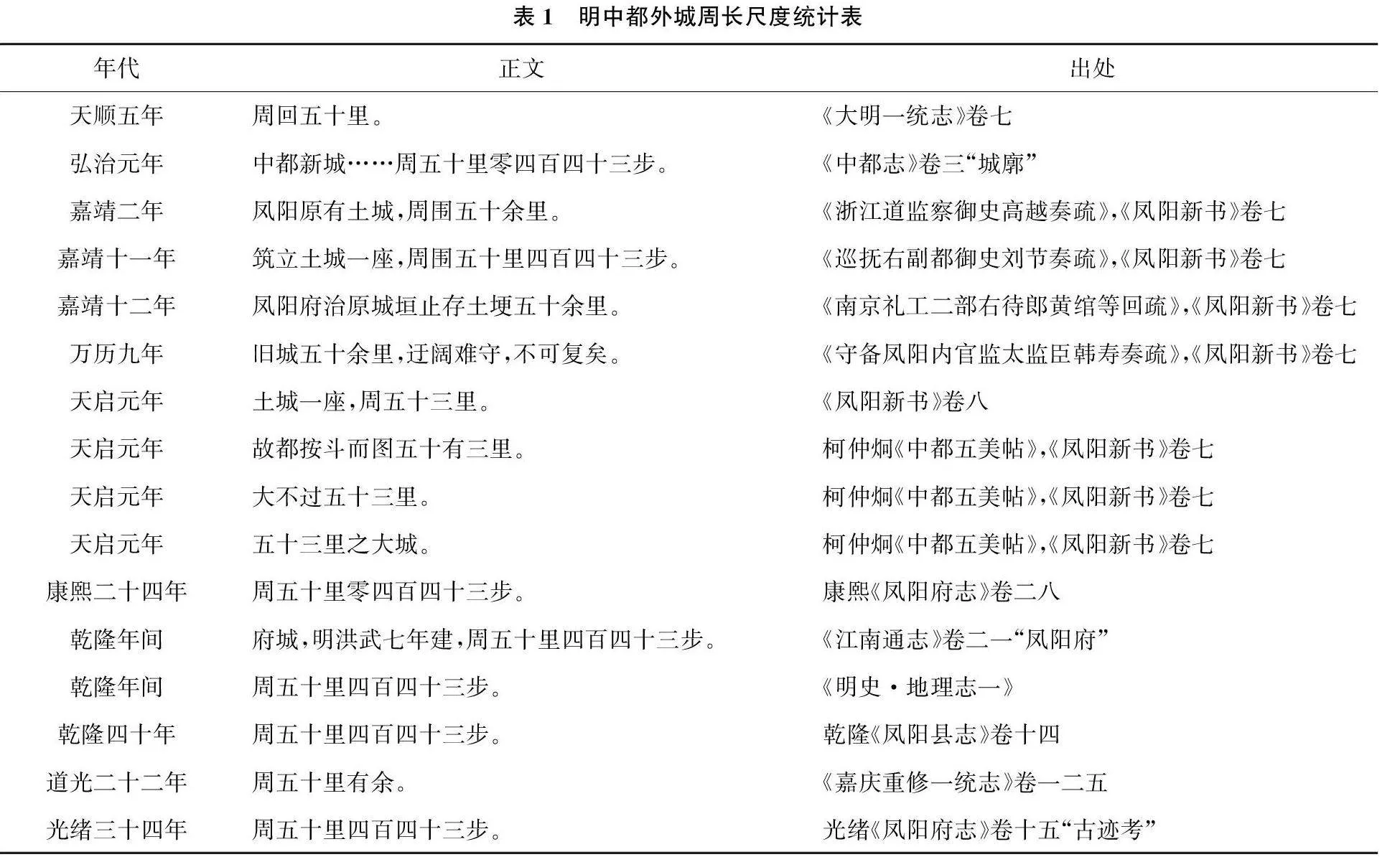

景泰以后,有关中都城周长的记载,有如下数据:

根据上表,中都城的周长,主要有四个数据:一是“周五十里零四百三十三步”,尺度相当精确,数据出自景泰年间高榖《中都留守修城记》一文;二是“周五十里零四百四十三步”,比前者多十步,数据出自《中都志》,可能是《中都志》误笔;三是“周五十三里”,是个大约数据,数据出自天启《凤阳新书》。四是“周围五十余里”,更是一个大约数字。上述尺度,哪个较准确呢?见下表:

上述两个数据,第一个数据收于王剑英《明中都研究》[11]234,第二个数据是笔者自测。比较上述两个数据,就会发现:这两个数据相比,差距较大。其中,北城墙的数据相差20米;东城墙相差54米,这两个数据应该是测量时产生的误差。数据相差较大的是西城墙、南城墙:西城墙数据相差约169米,南城墙数据相差达509米。其中,西城墙数据的误差,估计与起伏的地形有关;而南城墙数据的误差,应该是对凤凰嘴的形制、范围的不同理解。

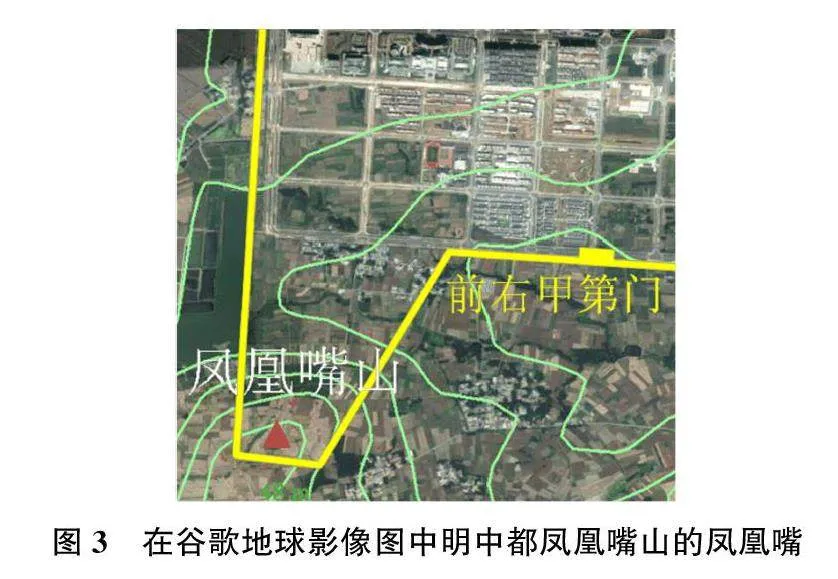

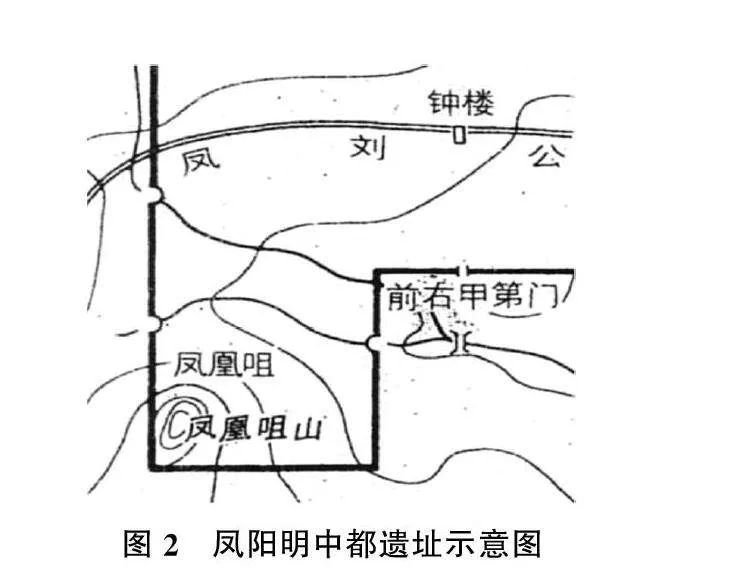

王剑英《明中都研究》一书中绘制的《凤阳明中都遗址示意图》中的凤凰嘴呈方形(见图2)。随着近年来卫星影像的发现与应用,以及无人机航拍图片的显示,凤凰嘴呈梯形(见图3)。可以肯定,对中都城凤凰嘴形制、尺度的测算是基本正确的。

如果按照1960-1962年蚌埠市建设局测绘的数据,中都城周长30365米折合明代尺度,还出现两种不同的解读:一是王剑英认为,“明里180丈为1里,则折合明里为50.68里(60.73华里),与文献记载‘五十里零四百四十三步’相符”[11]234。二是郭超认为,“合53明里115.5步,约30365.36米,与《凤阳新书》记载的明中都大城‘周长五十三里’完全吻合”[12]。同是30365米,王剑英把明代官尺与当代尺度等同,而郭超却认为明官尺1尺≈0.31638米、1明里=360步≈569.48米[13]。由于将“米”换算成明代官尺的标准不同,所以产生两种不同的结果。

由于对凤凰嘴形制判断的错误,王剑英、郭超根据30365米折合的两种明代尺度,均有误。

笔者根据2019年1月26日谷歌遥感影像测量而出的中都城城墙数据,其优点是,对中都城城墙的四隅、每座城门的位置以及城墙遗址的确定,是基本精确的。但也有以下缺点:一是在遥感影像中测量尺度,是用测量软件来测量的,测量软件不可能百分之百的准确,测量1000米的距离误差10米左右,应该是正常的;二是明代测量中都城外城时,估计是从城墙的外侧测量的⑩。如今测量,应该是从遗址的中部来测量的。三是如今测量的方法,无论是用仪器在遗址上测量,还是用软件在影像图上测量,均是一种大致测量。因为明中都外城的东南西北四面城墙,没有一面呈绝对直线的,其中部分西城墙修筑在马鞍山(月华峰)西侧起伏的地形上,城墙只能随地势起伏而不断变动方向。更因为部分地面已看不到城墙遗址,在没有经过考古、完全确定四面城墙的具体位置之前,当前的测量数据,肯定仅是一个大概数据。但相对来说,采用多套历史影像图与反复踏勘遗址的比对方法,其方法更科学一些,数据应该较准确一些。

为此,对测量的数据作如下修正:东城墙、北城墙、南城墙的长度,以测量的为准。考虑西城墙通过月华峰(马鞍山)西麓,地形有较大起伏,则以1960-1962年蚌埠市建设局测绘的数据为准。另外,考虑城墙的平均宽度为10米,故每面城墙的长度再加5米,以达到从城墙外围测量的效果。其数据是:

东城墙 6216+5=6221米

北城墙 7740+5=7745米

西城墙 7470+5=7475米

南城墙 8426+5=8431米

周 长 29872米

面 积 约49平方公里

根据上述周长数据,再按照郭超设定的换算尺度来计算,中都城周长29872米折合为52明里163.73步。这一数据与“周五十里零四百三十三步”和“周五十三里”相对比:

“周五十里零四百三十三步”可视为51明里零73步,折合29159米,比29872米少713米。

“周五十三里”,折合30182米,比29754米多310米。

同是一部《凤阳新书》,所收录的景泰六年(1455)高榖《中都留守修城记》一文中说是“周五十里零四百三十三步”,后又在其他文字中写为“周五十三里”,是何原因?

景泰六年高榖作《中都留守修城记》时,任工部尚书,文中的中都城周长数据估计是来自工部保存的营建中都城的档案。这一数据后被收入《中都志》中。但在嘉靖二年(1522)浙江道监察御史高越奏疏、万历年间守备凤阳内官监太监臣韩寿奏疏中,仅言中都城“五十余里”,而到了天启元年(1621)编修《凤阳新书》时,为何不以工部档案的数据为准,突然出现一个“五十三里”的尺度?

笔者认为,工部档案保存的数据,可能是中都城于“洪武五年七月修订的第二套方案”中设计的周长方案,与实际施工所产生的周长数据之间产生误差。自成化初年至天启年间的一个半世纪中,中都外城大多是土城,禁不住风雨侵蚀,逐渐倒塌,当地官员、民众等多次上奏皇上,要求修复中都城。为此,当地官员们多次重新勘察中都城,由于中都城是一座以山为中心的城市,外城的四面城墙地形较为复杂,再加上古人测量工具的精确度有限,而中都外城没有一面城墙呈绝对性的直线,所以凤阳当地官员每次测量的数据并不完全一致,“五十余里”之数据就是这样产生的。但可以肯定的是,后来多次测量的数据均大于明初的“周五十里零四百三十三步”。最后,凤阳官员统一了口径,将中都城基址的数据正式收入《凤阳新书》中:

土城一座。周五十三里,土筑。惟东北砖垒,约四里余。B11

这不多不少、正好是“五十三里”,肯定也不是一个精确尺度,但比“周五十里零四百三十三步”应该更贴近实际数据。

因此,本文以中都城周长是29872米为准,这个数据,与“周五十三里”更靠近些。

(三)第二套修订方案的遗憾

在中都城的第二套设计方案中,至少留下两点遗憾:

其一,由于城市东扩,使得中都城的中轴线不再是城市的中心线,从而形成城市中轴线与城市中心线分离的状态。据在谷歌地图上测量,中轴线与中心线之间的直线距离,大约745米左右。

第一套方案的城市中心点(经度约为117°32′33.8205″,纬度约为32°53′16.8530″),在中轴线上的宝盒山最高处的西侧。第二套方案的城市中心点(经度约为117°33′0.3818″,纬度约为32°53′8.0536″),则在中心线上的城山最高处的西侧。这两套方案的城市中心点,相距约746米,均在中都禁垣内。

其二,在第一套方案中,圜丘、方丘距中都城南城墙、北城墙,均分别约为200米。实行第二套方案后,北城墙向南移了约429米,使方丘距中都城北城墙的距离达600余米之多。从而在整体形制布局中,留下了遗憾。(以上均见图1)

最后一个问题:第二套方案是否实施?何时实施?《凤阳新书》有载:“土城已完,方集砖工,皇祖驾自南京来视工役,遥观大势,见一面南山,三面平野,河淮二水直西径东,无险可资,比之南京长江天堑,势迥不同……于是,复谋定鼎金陵”[14];“土城已完,方鸠集砖工,旋以定鼎金陵,未遑终事”[15]。据此,中都外城设计是一座砖城,其中城墙内的土芯(即“土城”)已经完工,正值外层包砖时,洪武八年四月朱元璋下诏“罢中都役作”,故包砖工程未能进行。因此,第二套方案已经实施,但未竣工。所以,后人称中都城最外一道城为“土城”,或曰“中都土城”。

三、洪武二十五年开始实施的第三套方案

罢建中都前的中都城,虽“土城已完,方鸠集砖工”,但12座城门未建。后来城门虽修建,仅建9门。对此,《大明一统志》有载:“立九门。正南曰洪武,南之左曰南左甲第,右曰前右甲第;北之东曰北左甲第,西曰后右甲第;正东曰独山,东之左曰长春,右曰朝阳;正西曰涂山。”[16]《凤阳新书》记载得更为完整:“故旧有十二门,后革长秋、父道、子顺三门。今见有九门,俱无子城。”[17]《江南通志》亦载:“其长秋、父道、子顺三门后裁,九门名犹存。”[18] 上述记载亦有困惑之处,《中都志》与《凤阳新书》相对照,多了一个玄武门,少了一个独山门。对此王剑英作如下考述:

从《中都志》排列的次序看,正东应为朝阳门,正北应为玄武门;西之北与长春门对称,应为长秋门;西之南与东之南两门亦应对称,以东、西、春、秋次序排列,应是东之南为父道门,西之南为子顺门。《凤阳新书》所载“革长秋、父道、子顺三门”,它原来的排列次序也只能是这样,而必不能有别的排法。但是《大明一统志》和《凤阳新书》多了一个《中都志》十二门中所没有的独山门,位于正东,而把朝阳门列于东之南,少了一个与宫城北门相重的玄武门。对比两种不同的记载,看出《中都志》记载的是原设计,《大明一统志》和《凤阳新书》记载的是革三门以后重新安排的实际情况,因此革除的应是玄武、长秋、子顺三门,并改原朝阳门为独山门以与涂山门相对称,又改无对称的父道门为朝阳门。[19]

王剑英的考证,解决了《中都志》与《凤阳新书》之间的矛盾。

《凤阳新书》又载:洪武门、北左甲第门、朝阳门、涂山门,“以上四门俱洪武二十六年修筑,上俱有楼”;南左甲第门、独山门、长春门、前右甲第门、后右甲第门,“以上五门俱洪武三十年修筑,上俱无楼”[17]。从上述记载可知,洪武门、北左甲第门、朝阳门、涂山门4门是中都城南、北、东、西4门的正门,先建于洪武二十六年(1393),上俱有楼;而剩下的5门,均非正门,后建于洪武三十年(1397)。

朱元璋下诏“罢中都役作”后,中都城便失去了大明王朝京师的地位。因此中都城的收尾工程,已无必要再按照原先设计的形制来营建,最初设计的中都城12门,在洪武二十五年以后的收尾工程中仅建9门,革除3门,这便是中都城的第三套方案。(见图4)

按照明代京师的规制,应该建有“子城”(瓮城),但因罢建中都,以上9门“俱无子城”。另外,中都城是按照砖城的规制来营建的,但仅有东、北城墙的小部分地段进行了包砖,绝大部分是土城。护城河也基本有了轮廓,但没有启用。说明中都城的第三套方案,是匆忙实施、仓促结束的。

[注 释]

①

《明太祖实录》卷七一,洪武五年正月甲戌条,第1323页。

② 其尺度数据换算,采用郭超:《北京中轴线变迁研究》,北京:学苑出版社,2012年,第179页。

③ 《明太祖实录》卷六一(洪武四年二月甲戌、壬午条):“甲戌,上如临濠。壬午,上还京师。”

④ 《明太祖实录》卷六(洪武四年正月庚寅条):“建圜丘、方丘、日、月、社稷、山川坛及太庙于临濠。”

⑤ 《明太祖实录》卷二一(至正二十六年十二月己未条):“是时,群臣皆上言,一代之兴必有一代之制作。今新城既建,宫阙制度亦宜早定。上以国之所重,莫先庙社……命有司营建庙社,立宫室。”

⑥ 笔者在谷歌地球上测量了第二套方案的南城墙长度,它较第一套向东延长了约1488米。

⑦ 《明太祖实录》卷七五,洪武五年七月甲寅条,第1383页。

⑧ 《明太祖实录》卷九一,洪武七年七月壬辰条,第1599页。

⑨ 这里是指南城墙向东延伸的数据。

⑩ 测量城墙时,从城墙外侧与城墙内侧测量,所得出的数据会不相同。

B11 袁文新修,柯仲烱纂《凤阳新书》卷三“城池”,明天启元年刻本。

[参 考 文 献]

[1] 王剑英.明中都研究[M].北京:中华书局,2005.

[2] 吕不韦.吕氏春秋新校释[M].陈奇猷校注.上海:上海古籍出版社,2002:1119.

[3] 熊梦祥.析津志辑佚[M].北京:北京古籍出版社,1983:8.

[4] 戴侗.六书故:卷二五·工事一[M]//文渊阁《四库全书》,经部,第226册,台北:台湾商务印书馆,1986:471.

[5] 熊梦祥.析津志辑佚[M].北京:北京古籍出版社,1983:21.

[6] 武家璧.陶寺观象台与考古天文学[J].科学技术与辩证法,2008(5):90.

[7] 李东生.元太史院与明清观象台之传承与沿革[J].中国科技史杂志,2010(4):410.

[8] 柳瑛.中都志:卷三·城郭[M].明弘治刻本.

[9] 李山译注.管子[M].北京:中华书局,2009:42.

[10] 袁文新修,柯仲烱纂.凤阳新书:卷八[M].明天启元年刻本。

[11] 王剑英.明中都研究[M].北京:中华书局,2005.

[12] 郭超.明中都规划复原研究[M]//柳肃主编.2015建筑历史研究与城乡建筑遗产保护国际学术研讨会论文集,北京:中国建筑工业出版社,2015:23.

[13] 郭超.北京中轴线变迁研究[M].北京:学苑出版社,2012:179.

[14] 袁文新修,柯仲烱纂.凤阳新书:卷七·致仕指挥尹令等再疏嘉靖三十六年[M].明天启元年刻本.

[15] 袁文新修,柯仲烱纂.凤阳新书:卷七·守备凤阳内官监太监臣韩寿奏疏[M].明天启元年刻本.

[16] 大明一统志:卷七[M]//文渊阁《四库全书》,史部,第472册,台北:台湾商务印书馆,1986:181.

[17] 袁文新修,柯仲烱纂.凤阳新书:卷三·城池[M].明天启元年刻本.

[18] 赵宏恩等监修.江南通志:卷二一·凤阳府[M].//文渊阁《四库全书》,史部,第507册,台北:台湾商务印书馆,1986:637.

[19] 王剑英.明中都研究[M].北京:中华书局,2005:117-118.

Three Planned Base Site Schemes of Zhongdu City in Ming Dynasty

Liu Xin, Xia Yurun

Abstract: Zhu Yuanzhang, the first emperor of Ming dynasty, issued an imperial edict to build the capital of Zhongdu City in September of the second year of the Hongwu reign. There were three schemes to determine the capital base site. The first set of plans was announced in the first lunar month of the fifth year of the Hongwu reign, and it is a square with side length of 14 miles, which was an idealized imperial city. The second one was announced in July of the fifth year of the Hongwu reign. With the construction of the Star Observatory in Dushan, Dushan Mountain in the east and Fenghuangzui Mountain in the southwest of the city were included inside the capital, thus forming a second set of plans. The capital base in the scheme is rectangular, with a corner extending out to the southwest, called the “Phoenix mouth”. The central axis of the capital is separated from the central line.

The first set and the second set of plans had planned to open twelve doors. After the end of the construction of the capital, only nine of the twelve gates were built, thus forming the third plan. Due to the hasty completion of the program, the original planning of the brick wall and the gate system was not fully implemented.

Key words:Zhongdu City of the Ming dynasty; base site; three sets of schemes; dimension

责任编辑:李应青