互联网使用与老年人就业收入:数字资本的视角

2024-08-01彭可余宋月萍

【摘 要】 工业社会向数字社会的转型带来了新的不平等议题,不同阶层的人使用数字技术的获益并不相同,数字素养成为数字时代的新型资本。在当前老年人口规模不断膨胀、老年人口比例持续提升、高龄化快速推进的形势下,中国实施积极应对人口老龄化的国家战略,促进劳动力持续就业,但老年人在持续就业中面临数字排斥问题。由于数字技能的缺乏,大量老年人无法适应产业结构的数字化转型,持续就业和职业发展受到严重制约。已有研究探讨了互联网使用与收入不平等之间的关系及其原因,并在不同劳动力群体中进行了检验,但鲜少关注老年人持续就业过程中的收入不平等问题,也并未充分意识到数字素养发挥的作用。对老年人而言,新兴技术的应用是延续了传统的社会分层机制、还是催生了新的红利分享机制?本文以老年人为研究对象,关注使用互联网对老年人持续就业收入的系统性影响并讨论以数字素养为代表的数字技术使用能力不平等问题。本研究基于中国家庭追踪调查2014—2020年的面板数据,结合Heckman样本选择模型与两阶段最小二乘法估计进行因果识别。研究发现互联网使用能够显著提升老年人持续就业的收入,但数字接入的增收效应体现出明显的群体差异,社会经济地位优势群体(如受教育程度和家庭、个人收入更高的老年人)获得的数字红利更加明显。与此同时,数字社会生产方式的变革也降低了工业时代劣势群体的就业门槛,老年女性、低龄老年人和个体农业生产经营者成为数字社会的“数字能人”,在互联网使用中获得了增收机会。进一步分析发现互联网使用的增收效应主要通过数字素养水平产生差异化影响。社会经济地位优势群体、低龄老年人和高技能从业者通常具备更好的数字化意识和数字技术使用能力,这显著促进自身持续就业收入的增长,老年女性和个体农户则主要获益于互联网应用带来的就业机会均等化。研究表明当前数字技术应用同时体现出“差异化数字红利”与“数字能人效应”,数字素养是重要的转化机制。因此未来在提高互联网普及率的基础上,需要对处于劳动年龄的老年人进行“信息赋能”和“素养赋能”。

【关键词】 人口老龄化;老年就业;数字不平等;数字素养;互联网使用

【中图分类号】 C913.6 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.04.005

【文章编号】 1004-129X(2024)04-0067-19一、引言

移动互联网、大数据、云计算、物联网、区块链等数字媒介影响力的日益扩大催生了社会的数字化转型,人类的生产生活方式发生根本性变革。市场力量的介入使信息开始作为一种具有交换价值和交易价格的商品走向市场,信息获取从无偿向收费转变,不同信息储备量的群体之间出现差距。[1]在中国,自开展网络基础设施建设、数字通用技术在全国范围内推广以来,网络基础设施辐射率显著提高1,数字资源的接入差距已经得到了极大改善,但个体使用数字技术的能力差距却仍较大。

数字技术使用能力的分化根源于生产方式的变迁,是社会不平等在数字时代的映射。享有优质信息与吸收、转化能力的个体更有话语表达优势,甚至可以改变自身权力结构与阶层位置;获取信息途径不畅、使用能力不强甚至缺乏能力的个体则难以获得数字红利,这种能力分化会产生或加剧社会阶层的分化。数字技术使用能力集中体现为数字素养水平的高低,它不仅深刻影响个体能否与数字社会相融合,[2]更关系一个国家人力资本水平高低。[3]“数字素养”正日益成为当前数字社会发展阶段难以回避的公共议题。

作为数字弱势群体,老年人使用数字技术的影响呈现累积优势或累积劣势效应。这一问题在全球人口老龄化进程中尤为凸显2,在老年人口规模不断膨胀、老年人口比例持续提升、高龄化快速推进的形势下,中国正实施积极应对人口老龄化的国家战略,促进劳动力持续就业。然而,在产业结构的数字化转型过程中,由于数字技能的缺乏,大量老年人的持续就业和职业发展受到严重制约。促进老年人持续或再就业过程中顺利接入、使用数字技术并从中获益是数字社会实现积极老龄化不可或缺的组成部分,也是对老年人基本权利保障和生命质量提升的统一。

要实现老年人持续就业过程中的数字融入,前提是对数字技术应用产生的社会效应进行评估。已有研究探讨了互联网使用与就业收入不平等之间的关系及其原因,[4-6]对不同性别、[7]年龄、学历、[8]城乡地区、[9]收入水平的劳动力群体进行了检验。但鲜有研究对互联网使用与老年人持续就业过程中的收入不平等问题予以关注,并未充分意识到数字技术应用获益差异的产生机制(数字素养)的作用。是否使用互联网以及数字素养如何影响老年人的持续就业收入?谁获益最多,为何获得?本文关注以数字素养水平为代表的数字不平等对老年人持续就业收入的影响。

二、文献回顾

(一)数字不平等:从接入机会到使用能力

从工业社会向数字社会转型之初就有研究指出“连接”互联网的差异将导致人们发展机会的差异,即信息富有和信息贫穷之间的差异。[10]早期提供互联网接入端口的主体多为教育机构、信息企业与政府部门,使用群体的范围狭窄。随着数字基础设施的广泛覆盖,终端设施的便捷化和互联网可用性的增强带来了数字接入条件的改善,极大缩小了人们接入互联网的差异。数字经济的发展也使应用互联网技术的行业和网络资源数量越来越多,促使人们在工作与生活中主动连接数字技术。在上述因素的影响下,互联网用户在短期内迅速增加,城乡差距也逐渐缩小,有研究总结这体现了技术连通性和网络有用性的增强。[11]

数字技术的应用与发展改变了传统的经济形态。一方面,由于低廉的接入成本和便捷的信息获取方式,移动设备(如智能手机)已成为劳动力市场结构变革的重要推动力量。[12]移动设备使个人能够随时随地学习和掌握必要的就业技能,弱化学校教育在职业流动中的决定性影响,帮助出身中等背景的劳动者提升就业能力和创业潜力。此外,互联网弱化了对劳动力身体素质的要求,减少了工作场所的限制,增加了就业灵活性,提供了丰富的自主创业机会,产生了更多职业形式与工作模式,重组了社会结构,降低了女性、老年人、个体农户等在体力、信息、知识等生产资料获取中处于劣势的劳动者从事新兴职业和灵活就业的门槛,增加劳动力市场中的机会平等。[13]

但另一方面,个人凭借社会经济地位的优势可以更有效地使用互联网信息,收入不平等可能加剧。[14]数字技术催生了一种新型权力,拥有数字使用技术能力的个体获得了生产与再生产的权力,这种权力反过来巩固个体的优势地位,[15]即相同接入下的差异化数字红利。[13]具体来说,由于不同群体的数字使用技能差异较大,其获得的技术溢价也就不同,使用鸿沟可能会加剧那些不具备数字技能和数字学习资源的群体(如收入和受教育水平较低者)在劳动力市场中的劣势地位。随着数字技术接入差异的缩小,因使用能力差异导致的数字不平等问题逐渐凸显,在技术驱动的经济结构下贫富差距和阶层鸿沟扩大。[16]社会学研究已经关注数字社会发展新形态下的使用不平等问题,认为它将直接打破职业对社会流动的决定性影响,是否擅长运用数字技术影响个人社会经济地位的转变并成为社会分层的新维度,[17]不同群体从互联网中获益的差异替代了早期的数字接入鸿沟。[18-19]

传播学界往往将各项数字技术使用能力概括为数字素养,以指代互联网时代对个体能力的诉求。Yoram Eshet-Alkalai正式提出“数字素养”框架,[20]将其划分为图像素养、再创造素养、分支素养、信息素养、社会-情感素养五个维度,与信息素养、[21]媒介素养、[22]计算机素养、[23]网络素养[24]同源。数字素养具有鲜明的社会分层特征,它超越了技术的范畴。由于物理资源(计算机与网络连接)、人文资源(文化素养和教育水平)和社会资源(社区、同伴和机构支持)的拥有差距,不同年龄、性别、地区和社会经济地位群体不仅在数字接入上存在差距,面对相同的信息和技术媒介也具有不同的知识获取、甄别、吸收与转化能力。

(二)数字化与老龄化背景下的老年人持续就业

数字化叠加老龄化是当前中国社会转型的一个重要特征。进入21世纪后,中国网络基础设施建设与终端设备的发展直接催生了数字化时代,社交网站的活跃用户呈现爆发式增长,数字技术进入人们的日常生产与生活。有学者指出中国在不到10年的时间里完成了从传统互联网向移动互联网的演化,截至2020年中国已建成规模最大的光纤网络设施、数量最多的移动通信基站,有着覆盖最广泛人口的数字用户和最全面的电子商务应用。[25]无论是数字经济的发展还是个体应用的推广都说明中国正在加速进入数字社会。中国的社会结构也在发生前所未有的变革,社会网络连接的数字化带来了信息生产、配置与整合方式的改变。

同时,人口老龄化也成为全球性趋势,促进劳动力持续就业的年龄管理战略是各国政府实现“积极老龄化”的重要一环。帮助仍具备劳动意愿和能力的老年人持续就业能够增加其社会参与机会PI/q5hMGACM4oUjNEVtVvs8lTKIP8r6ViHihi4gvYmQ=、提高家庭收入,实现“老有所用”“老有所为”。但是,老年人有着不同于其他年龄阶段劳动力群体的特征,重新进入或保留在劳动力市场会面临很多阻碍。[26]当前中国经济发展正处于动力转换阶段,创新型经济代替劳动密集型制造业,新产生的就业岗位需要高层次的技能水平。[27]一二三产业的界限逐渐模糊并趋于融合,工业化、信息化和智能化趋势明显。长期以来老年人被认为是数字能力较差的人群,[28]数字技术使用能力的缺失使他们很难应对高收入职业对数字技能的要求。中国有大量低龄老年人还有继续工作的意愿和需求,但由于受教育程度和技能水平都较低,且劳动力市场存在年龄限制,他们难以找到或保持适合自己的工作,往往只能从事低收入、低技能、低保障的岗位。[29]例如农村电子商务的发展能够有效盘活农村实体经济,但老年人未能广泛参与数字乡村建设,缺乏持续就业或再就业机会。在数字时代,老年人面临数字技术的使用门槛,使其难以顺应数字社会发展潮流,提高收入、技能和社会参与感。

老年人的数字素养落后于其他年龄群体有两方面的原因:一是客观上数字社会的生产方式发生了重要变革,技术更替周期缩短,而互联网应用开发理念和数字包容应用场景的设计对老年人的特殊性考虑不足;[30]二是主观上随着年龄老化,老年人的生理技能和社会性能损失,难以适应数字社会的变迁节奏。

数字技术对老年人的差异化冲击是更明显的。作为数字移民,老年人存在生理机能和社会资源获取上的劣势,更多地出现因为数字素养差异导致的不平等现象。受教育水平和健康状况良好的老年人认知功能的衰退进程更慢,[31]拥有较高层次的数字学习需求与动力,更高水平的数字技术使用能力可以帮助他们顺利融入数字社会,在老龄化与数字化的浪潮中保有社会经济地位的优势。因此,老年人的持续就业收入的不平等既可能因数字使用鸿沟而加剧,也可能因数字红利而缓解。

如何协调中国老年人口的就业需求和供给、帮助老年人公平享有数字红利,是当前数字化转型与老龄化纵深发展过程中劳动力市场面临的一个重要问题。为解决这一问题,需要使用严格的实证方法对老年人在持续就业过程中可能面临的数字不平等问题进行评估。对老年就业而言,新兴技术的应用是延续了传统的社会分层机制,还是催生了新的红利分享机制?这是本文关注的议题。因此本研究重点关注以下问题:使用互联网能否促进老年人持续就业收入的提高?何种特征的老年人能够在技术应用中获得更多的增收效应,为什么获得?其中数字素养发挥了何种作用,它代替了传统的人力资本,还是补充?

三、研究设计

(一)数据描述

本文采用中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,简称CFPS)数据进行实证研究。CFPS是在中国开展的全国性跟踪调查,覆盖中国26个省(自治区、直辖市),访问时间较近,具有良好的代表性。本文利用2014年、2016年、2018年和2020年的成人库和家庭库面板数据,匹配了较为完整的人口学特征、互联网使用行为、劳动状态与劳动收入变量。考虑中国离退休制度的性别差异1,本文将研究对象限定为50岁及以上的老年人1,分为三种劳动状态:一部分是受雇于企事业单位,已经办理离退休手续的,考察其是否选择再就业及再就业收入;一部分是依据性别、年龄和工作性质,已经达到退休年龄但没有办理离退休手续,即延迟退休的,考察其持续就业收入;一部分是从事自由职业,自家农业生产经营、非农业自雇和农业打工的,考察其是否选择留在劳动力市场及其收入。2014—2020年共有64 253个受访时年龄50岁及以上的观测值,经过上述条件的样本筛选及缺失值的剔除,最终得到37 166个有效累计观测值。

(二)变量选取与描述性统计

本文的被解释变量是样本过去一年所有持续就业收入的对数值,亦即满足持续就业标准且不为零或缺失值的样本劳动所得的对数值。基于样本工作性质的差异,个人劳动所得由两部分构成:工资性收入和经营性收入。观测值的工作性质为“受雇”和“农业打工”的取过去一年的非经营税后总收入,根据CFPS调查的问题“把所有工资、奖金、现金福利、实物补贴都算在内,并扣除税和五险一金,您/你过去12个月从这份工作中总共拿到多少钱?”构建了工资性收入变量。观测值的工作性质为“自家农业生产经营”和“私营企业/个体工商户/其他自雇”的观测值匹配家庭库中的家庭经营性收入取人均值,根据CFPS调查的问题“扣除成本,过去12个月您家所有的个体经营或私营企业税后净利润多少钱?”得出的数值除以同灶吃饭的家庭规模人数,得到个人过去一年的经营性收入。同时,我们删除了工作状态为“在业”但工作收入为缺失值、工作状态为“失业”和“退出劳动力市场”但收入不为零的观测值,以及工作性质是自家经营但有工资性收入、工作性质是受雇但被平均到了家庭经营收入的观测值。

本文的核心解释变量是“是否上网”,包括使用移动终端设备和PC端接入互联网。根据CFPS调查的两个问题“你/您是否使用移动设备,比如手机、平板上网?”和“你/您是否使用电脑上网?”构建虚拟变量,取值1表示老年人存在接入互联网的行为,通过移动设备或电脑端。取值0表示老年人没有使用互联网的行为,即使可能拥有自己的移动终端设备。

除了互联网的使用,老年人持续就业的收入还会受到很多可见和不可见因素的影响。为准确估计互联网接入对老年人持续就业收入的效应,本文在模型中加入一系列控制变量,包括微观层面的人口学特征和宏观层面的地区特征变量。人口学特征包含性别、婚姻状况、户口状况、所在地区为城镇或农村、受教育年限、自评健康状况与客观健康评价;地区特征控制了受访者所在地级城市的人均生产总值。

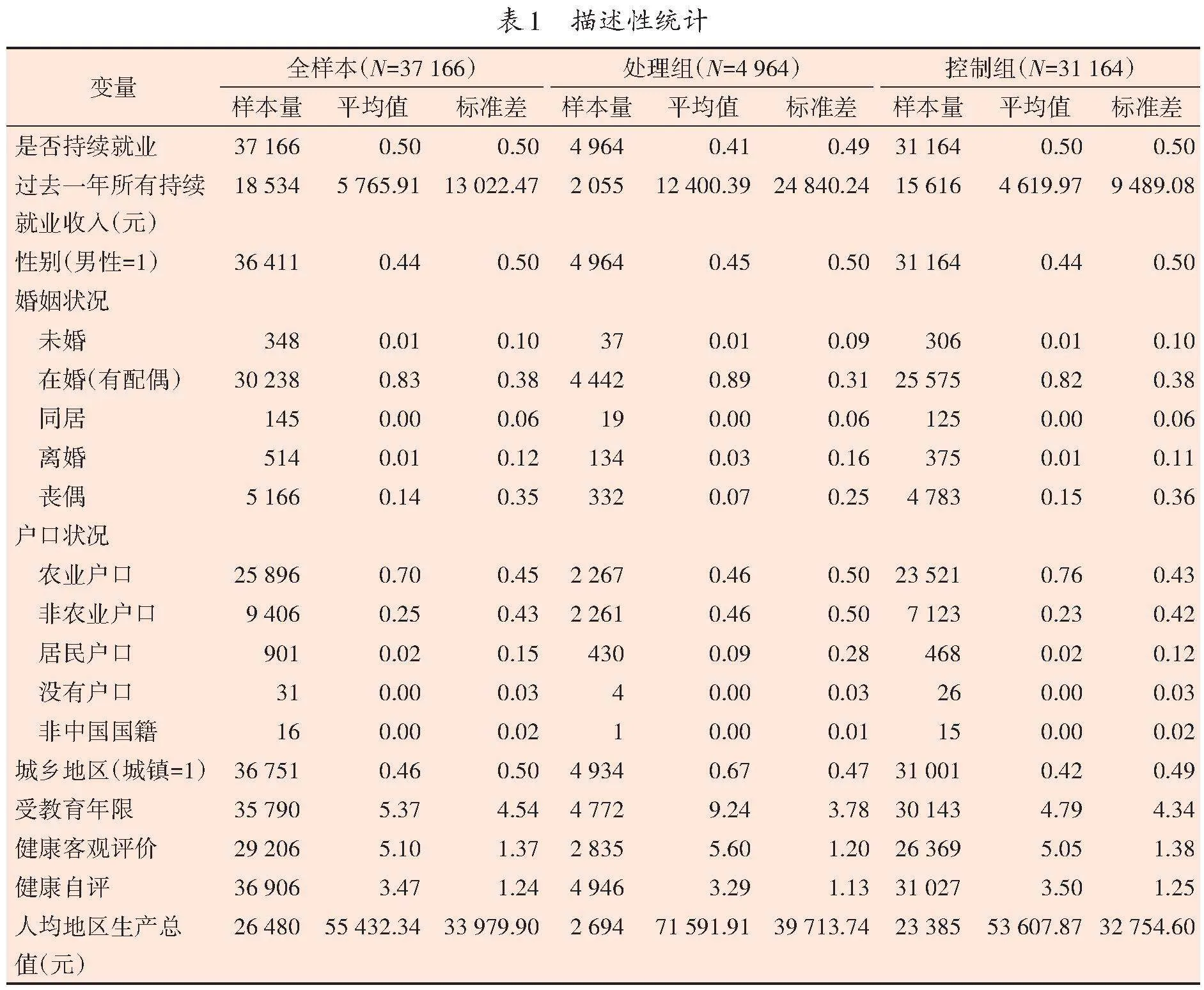

在本文所观测的2014—2020年37 166个50岁及以上老年人当中,累计36 128人回答了是否使用互联网的问题,各个采访年使用互联网的观测值累计有4 964个,受访时没有使用互联网的观测值有31 164个,平均各占总数的13.74%和86.26%。分年份来说,分别有4.44%、7.52%、18.03%、29.89%的观测值在2014年、2016年、2018年、2020年使用互联网,我国老年人的触网规模在近5年内迅速增长。从表1可以看到处理组和控制组在是否选择持续就业的比例上差别不大,处理组持续就业的比例(41.40%)甚至低于控制组(50.13%),但是处理组的平均收入要高于控制组,说明使用互联网与老年人持续收入之间可能存在正相关关系。平均而言,处理组老年人所在地区为城镇的比例、户口性质为非农业户口的比例、受教育年限和客观评价的健康状况都高于控制组,所在地级城市的人均生产总值也大于控制组个体,这可能反映了社会经济地位与数字接入之间的潜在关联,但还需运用严格的实证方法进行验证。

(三)识别策略

在所有观测值中,高达50.13%(18 632人)的老年人当前工作状态为“失业”或“退出劳动力市场”,没有发生持续就业行为。可能在受到家庭储蓄和隔代照料需要、晚年自我保障情况、个人价值实现需求等多重因素的影响下,一批老年人在达到一定年龄后会选择退出劳动力市场,即老年人是否持续就业是一个自我选择的过程。由于接近一半的观测值并没有留在劳动力市场,我们感兴趣的真实的持续就业收入无法观测,老年人关于是否持续就业的自选择行为使样本产生选择性偏差。如果不加以修正,基于此样本的参数估计将出现偏误。最早由Heckman提出的样本选择模型旨在修正这一偏差,模型由选择方程和结果方程共同构成。[32]其中选择方程估计老年人是否选择持续就业从而产生工作收入:

[P(Workit=1|Depositit,Internetit,Xit)=Φ(β0+β1Depositit+β2Internetit+β3Xit+ε1it)] (1)

下标[i]和[t]分别表示个体以及个体受观测的年份。选择方程的被解释变量“是否持续就业”([Workit])为哑变量。影响是否持续就业但不直接影响工作收入的因素包括老年人的晚年生活保障能力、个人的社会经济地位与健康状况。与家庭人均存款较低的老年人相比,家庭人均存款数额更高的老年人具有更好的自我保障能力,更有可能不选择在晚年继续工作,因此本文将排他性约束变量定为[Depositit],即样本所在家庭过去一年的人均存款数额。参数[β2]反映了是否使用互联网对于我国老年人持续就业选择的影响,数字接入可以通过提高个体的工作技能,增加进入劳动力市场的可能性。并纳入结果方程中的所有控制变量[Xit]和随机误差项[ε1it]。

结果方程估计老年人的持续就业收入,仅当观测值“是否持续就业”的值为1时,我们才能获取其劳动所得:

[logIncomeit=α0+α1Internetit+α2Xit+α3IMRit+λt+δj+ε2it] (2)

结果方程的被解释变量是“过去一年持续就业收入所得”([Incomeit])的对数。解释变量为“是否使用互联网”([Internetit]),我们关注的系数是[α1],其估计值表明与不上网的老年人相比,使用互联网对持续就业收入的影响。根据预测概率计算得到逆米尔斯比率(Inverse Mills Ratio)并纳入结果方程中,纠正自选择带来的估计偏误,控制变量[Xit]为个人社会经济特征、健康状况与地区经济发展水平。另外,各地社会经济发展水平、地区产业结构、劳动力市场供需状况、人口规模与结构等因素也会影响老年人的持续就业收入,并且个人收入可能会在特定年份受到共同的宏观经济冲击或政策变化,我们引入了地区固定效应[δj]和时间固定效应[λt],以控制随地区和随时间变化因素的影响。

同时,考虑互联网使用与工作收入之间存在反向因果和不可观测扰动项的内生性问题,本文选择2010年CFPS问卷中“你/您是否上网”作为老年人2014—2020年互联网使用的工具变量1,参照陈云松、[33]杨汝岱等[34]的做法,将Heckman模型和两阶段最小二乘法结合估计,由模型(3)和模型(4)组成,仅3.23%的观测值在2010年使用互联网。如果老年人在2010年即触网,那么在2014—2020年继续使用互联网的可能性大大增加,满足工具变量相关性的要求;但与当期的误差扰动项并不相关,2010年是否触网对老年人2014—2020年持续就业收入的影响并不一定通过2014—2020年是否触网产生,满足外生性。

[Internet′it=γ0+γ1Internet′i+γ2Xit+λt+δj+ε3it] (3)

[logIncome′it=θ0+θ1Internet′it+θ2Xit+θ3IMRit+λt+δj+ε4it] (4)

本文利用两阶段最小二乘第一阶段回归结果,得到2014—2020年老年人使用互联网的预测值,将预测的互联网使用情况代替真实的使用情况,代入Heckman结果方程对持续就业收入进行估计。其中[Internet′i]代表老年人在2010年是否使用互联网,[Internet′it]代表老年人在2014—2020年被预测的互联网使用情况,同样纳入所有控制变量[Xit]和随机误差项[ε3it]。

四、实证结果

(一)互联网使用对老年人持续就业的增收效应

本文根据设定的(1)式和(2)式回归模型进行估计,首先以“是否持续就业”作为被解释变量,估计老年人重新进入或留在劳动力市场的概率,在得到逆米尔斯比率(IMR)的基础上估计使用互联网对老年人持续就业收入的影响,进一步控制地市、区县和时间固定效应。

如表2列(1)至列(2)所示,选择方程中反映老年人晚年保障能力的变量“家庭人均存款”在1%的显著水平上对其选择持续就业有正向影响,逆米尔斯比率(IMR)达到了1%水平的显著性,说明样本自选择问题导致的估计偏误是存在的,并得到了修正。表2第(2)列结果方程估计结果表明:在控制了个体特征、所在地区特征与其他一系列随时间和地区而变的扰动项后,老年人使用互联网与持续就业收入显著正相关,使用互联网的老年人的持续就业收入比不使用的老年人平均高32.4%。控制变量对老年人持续就业收入的影响与既有研究发现相符,户口性质为非农业户口、所在地区为城镇、健康自评和地区人均生产总值较高的老年人的劳动收入平均而言更高。

由于收入与互联网使用之间存在较强的双向因果关系,本文使用受访者在2010年接受调查时的互联网使用情况作为工具变量,将Heckman两步法与2SLS两阶段最小二乘结合估计,以克服因果识别过程中的内生性问题。表2列(3)显示内生性检验统计量的[P]值为0.082,显示在10%的显著性水平上“是否上网”为内生变量,结合最小二乘法进行估计的效率更高。Cragg-Donald Wald统计量的[F]值为584.883,远大于10%水平下拒绝弱工具变量的临界值,说明本文使用的工具变量满足很好的相关性;Hansen J统计量的[P]值达到了1%的显著性水平,说明不存在过度识别问题,本文所使用的工具变量满足一定的外生性。列(3)最小二乘估计第二阶段的结果显示:在排除内生性问题影响的情况下,互联网使用对老年人持续就业收入仍然存在显著的正向影响,且解释系数大于Heckman结果方程。

(二)互联网增收效应的群体差异

如文献回顾中所述,数字技术的社会效应具有两面性。一方面可能会加剧具有不同数字禀赋的个体之间的分化,社会经济地位的优势可以使个人更有效地利用互联网信息,从而在不同人群中产生差异化的数字红利。另一方面,数字技术也可能催生更多元的职业类型和工作方式,减少信息获取和沟通的成本,为工业社会生产模式下的弱势人群带来增收机会,缩小收入不平等的差距。为进一步探讨数字技术应用的效应是红利分享还是社会分化机制,我们以社会经济地位和就业弱势人群两个维度对样本进行增收效应的异质性分析。

1. 不同社会经济地位老年人的持续就业增收差异:差异化数字红利

本文以家庭人均存款和个人工作收入、受教育年限、社会资本存量代理老年人的社会经济地位。首先,根据CFPS中样本个人ID匹配CFPS家庭库变量“去年底,您家各种现金和存款余额总计为多少?”得到家庭在过去一年的存款变量。考虑在不同社会经济发展程度的地区和不同年份,收入具有强烈的时空异质性特征,我们进一步以时间和地区为依据,在同年度和同城市的比较维度内划分出相应的高、低收入组别,构建人均家庭存款分位数。同样基于模型(1)至模型(4),以“是否使用互联网”作为解释变量,“过去一年持续就业收入所得”对数为被解释变量的估计结果如表3列(1)至列(4)所示。内生性检验统计量的[P]值没有达到10%的显著性水平,说明在以家庭人均存款分组的模型估计中内生性问题并不严重,可以依据Heckman两步法回归结果。列(1)与列(3)中核心解释变量的系数在1%的水平上均显著为正,但是家庭存款低的老年人组别的系数绝对值小于家庭存款高的老年人组别。

为验证上述估计的稳健性,我们补充选择老年人自己在过去一年的持续就业收入,同样将样本以时间和城市为依据划分为两组分位数。如表3列(5)至列(8)所示,仅有高收入老年人组别的最小二乘估计的内生性检验[P]值达到10%的显著性水平,其考虑了内生性以后的系数估计值高于没有考虑内生性时系数的估计值,且核心解释变量系数均显著大于零,说明Heckman两步法回归可能低估了使用互联网对高收入老年人持续就业收入的影响。而低收入老年人组别则未呈现出使用互联网的增收效应。这表明无论是来自不同经济状况家庭的老年人,还是不同收入水平的老年人,他们从互联网使用中获益的程度存在明显差异,高收入群体接入数字技术对其收入的溢出效应更强。

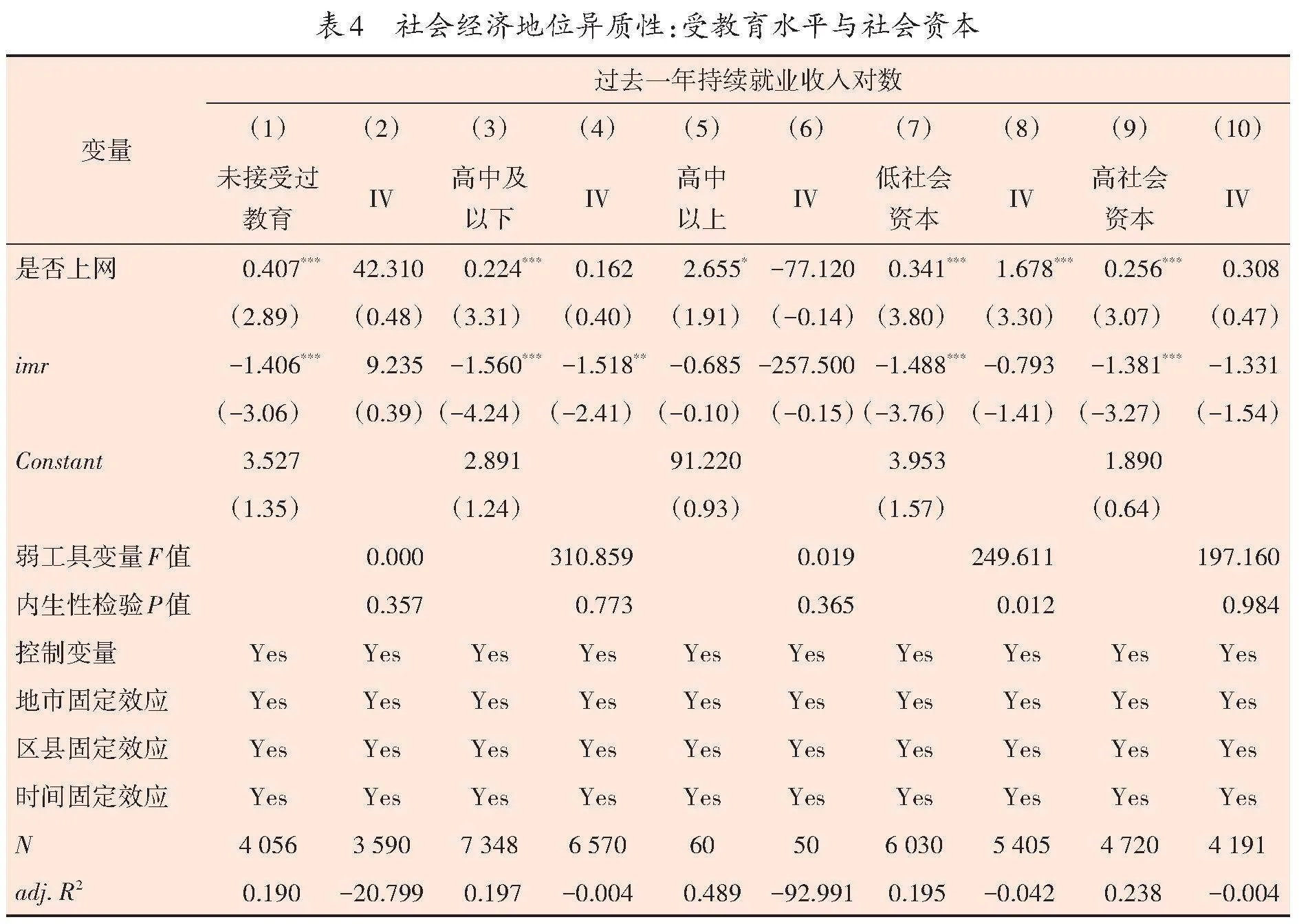

受教育水平和社会资本直接影响了个体从数字技术使用中获得优质信息,并将其转化为可用生产资料的能力。本文参照周广肃等的做法,[35]选择过去一年家庭的人情礼支出作为社会资本的代理变量。社会资本对于家庭来说较为稳定,使用2010年CFPS家庭问卷中老年人对问题“您家去年所有赠送出去的礼物折合成现金多少人民币?”的回答构建变量1。同时,根据老年人的受教育状况,将受教育水平变量分为未接受过教育、高中及以下学历、高中以上学历三个组别,表4列(1)至列(10)分别展示了不同社会资本与受教育水平的估计结果。

在以受教育水平分组的模型估计中,观察内生性检验统计量的[P]值可知内生性问题并不严重。Heckman两步法回归结果显示核心解释变量“是否上网”的系数在1%的水平上均显著为正,表明互联网对不同受教育程度的老年人的持续就业收入均具有促进作用,进一步对比系数大小可知,对接受过高等教育的老年人的增收作用远大于其他两个组别。

不同于受教育程度组别的发现,列(7)和列(9)样本选择模型估计结果中,拥有更好社会资本的老年人使用互联网对收入的正向影响更低,并且在纠正了内生性问题后,互联网使用对较低社会资本的老年人组别收入的正向影响变大了。一种可能的解释是高社会资本群体的就业、创业机会以及获取信息的渠道更多且更为广泛,互联网只是众多可替代渠道中的一种。相比之下,低社会资本人群获取信息的渠道相对缺乏,互联网的不可替代性更加显著和突出。

2. 不同劳动禀赋老年人的增收差异:数字能人效应

工业社会主要生产方式是以机器和工厂为基础的大规模生产,流水线作业模式使得劳动力市场对人力资源的需求从农耕经验转向体力,身体机能相对较差和延续传统生产模式的群体容易在劳动力市场中受到歧视,如女性、高龄者和从事农业生产经营者。数字社会的转型过程中,自动化和数字化生产模式普及,劳动力市场对人工和体力劳动的需求降低,对具有技术技能、批判性思维能力和问题解决能力的高技能劳动力需求增加,并创造了新兴职业和新的工作机会。这一变化可能为过去工业社会劳动力市场中的弱势群体带来增收机会,本文考察他们是否获得了更多的数字红利。

本文选择样本性别构建虚拟变量,0代表女性,1代表男性,与上文一致的估计策略。表5列(1)至列(4)分别展示了老年女性和男性的估计结果,Heckman两步法回归结果的核心解释变量系数在1%的水平上均显著为正,且老年女性组别的系数大于老年男性。值得注意的是纳入工具变量的最小二乘估计第二阶段的结果中,老年女性组别的核心解释变量的系数变大,这表明数字接入的增收效应对于老年女性的持续就业是更明显的。根据人口学常用的统计口径,本文将样本分为两组:50~64岁的低龄老年人和65岁及以上的中高龄老年人。估计结果如表5列(5)至列(8)所示,使用互联网对低龄老年人的持续就业收入的影响显著大于中高龄老年人。

此外,以受雇或自家经营、工作性质是农业或非农业为依据,我们将样本划分为自家农业生产经营、自家非农经营(私营企业/个体工商户/其他自雇)、农业打工和非农受雇四种职业类型,代表不同的工作性质与职业技能需求,均为取值1、0的二值选择变量,估计结果如表6所示。数字接入对不同职业类型具有显著的差异化增收效应,对从事个体农业生产经营、受雇于公共部门和企事业单位的老年人持续就业收入的影响系数在5%水平上显著为正。虽然没有达到10%的显著性水平,但使用互联网对从事农业打工和非农经营或自雇的老年人收入的影响出现了小于零的情况。

这表明高技能劳动者在执行复杂技术密集型的非常规认知任务时,接入数字技术能够起到辅助作用,由此促进了从事管理和专业技术职业的高技能老年持续就业者收入的增加。而对执行重复性高、程序性强的常规任务的农业受雇者来说,互联网使用则产生了替代作用。虽然都是低技能的老年持续就业者,但相比农业受雇,个体农户具有更强的能动性,从互联网中受益更多。数字技术应用很可能催生了就业门槛,无法习得数字技术能力的老年人被排斥,反之则从中获益。

可见数字社会转型将促使社会流动方式发生改变。自动化、注重信息和知识生产的生产模式将老年人的持续就业从体力劳动中解放出来,较低社会资本和没有接受过教育的老年人以及老年女性等不具备信息、知识和体能优势的群体从互联网使用中获得了更多增收机会;低龄老年人的知识生产能力相对好于中高龄老年人,对新兴技术接纳程度也更高,进而能够发挥互联网在信息的获取和机会识别上的优势;[36]规模集中型生产方式转向规模适度的分散型生产方式,也为个体农业经营者提供了根据市场变化而灵活生产的空间。知识经济社会强调创新和知识应用,在过去占有更多生产资料的劳动者仍然具有较大的优势,接受过高等教育和收入较高的老年人在数字接入中获益更多,这也许是因为他们具有更强的数字技术使用能力和信息转化能力。在数字时代,能人效应和差异化数字红利是同时存在的。

(三)数字素养:数字社会的新型资本

为什么同样能够使用互联网,老年人却获得了不同的增收效应?在纷繁复杂的个体特征中,获得数字红利的“密码”是什么?本研究进一步以数字素养为解释机制,对互联网使用的差异化效应进行解读。

1. 数字素养水平对老年人就业收入的影响

总结已有研究,数字素养被理解为技术接入与信息理解能力、运用数字技术赋能生产生活的能力和与时俱进的数字观念。本文以老年人的数字化意识和上网用途作为数字素养的代理变量。

首先,我们选择CFPS成人问卷中“根据自己的实际情况,判断以下信息渠道对你/您的重要性?电视、互联网、报纸和期刊杂志、广播、手机短信、他人转告”这一问题构建老年人数字化意识的定序变量,1表示非常不重要,5表示非常重要,该问题的回答者是全部50岁及以上的老年人。同时,选择CFPS成人问卷中使用互联网行为的问题,“使用互联网学习/工作/娱乐/社交/商业活动的频率(次)”“使用互联网学习/工作/娱乐/社交/商业活动的重要性”和2020年CFPS成人问卷中“过去一周是否玩过网络游戏/在网上购物/使用网络学习/使用过微信”的问题,从频率、主要用途和技能三个维度,分别构建了“学习功能偏好”“娱乐功能偏好”“工作功能偏好”“生活功能偏好”“社交功能偏好”的上网偏好变量,值越高表明样本中的老年网民更多使用互联网的某项功能。

基于样本选择模型公式(1)、公式(2),以数字化意识作为解释变量,老年人过去一年所有劳动所得对数作为被解释变量的估计结果如表7列(1)至列(7)所示。通过互联网、手机短信、电视等数字媒介,以及报纸和期刊杂志等纸质媒介作为主要信息渠道的系数均显著为正。将互联网作为主要信息渠道的老年人持续就业收入更高的概率最大,而仍以他人转告等口口相传方式作为信息渠道的老年人则没有显著的增收效应,甚至在列(7)中影响显著小于零。结果表明无论老年人是否接入互联网,数字化意识的强弱程度都将显著影响他们的持续就业收入。

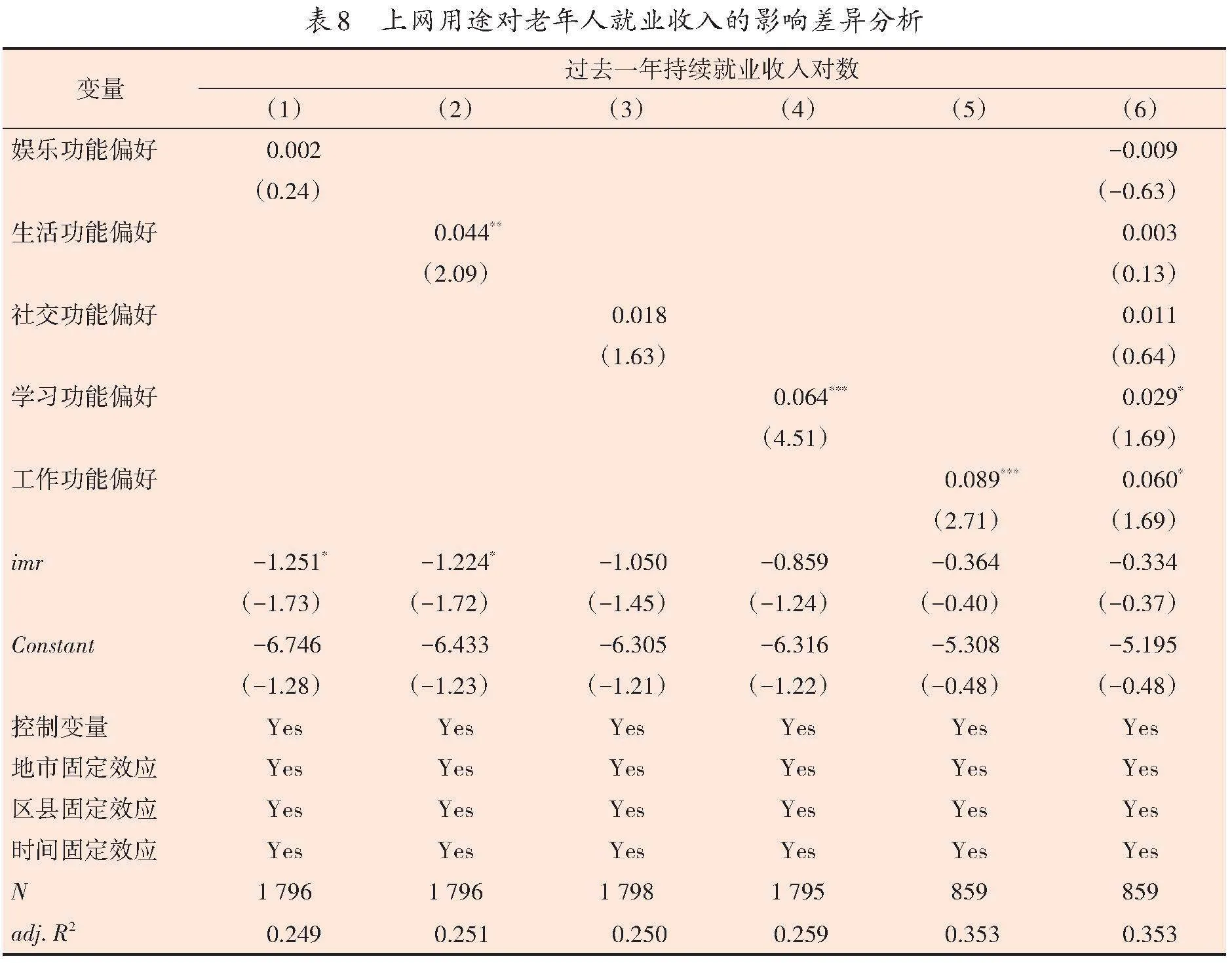

本文进一步将所有使用互联网的老年人按照不同的上网偏好进行分组回归,估计结果如表8所示。对以娱乐(如看视频、下载歌曲等)和社交活动(如聊天、发微博等)作为主要功能的老年人来说,使用互联网也并不能显著提升收入。而以学习(如搜索学习资料、上网络学习课程等)、生活(如使用网银、网上购物)、工作为主要用途的老年人则体现出了显著的增收效应,且偏好使用学习与工作功能的老年人在持续就业中收入更高的概率最大。可见数字素养深刻影响了老年人从数字接入中获益的差异。

2. 数字素养在老年人群体中的分布差异

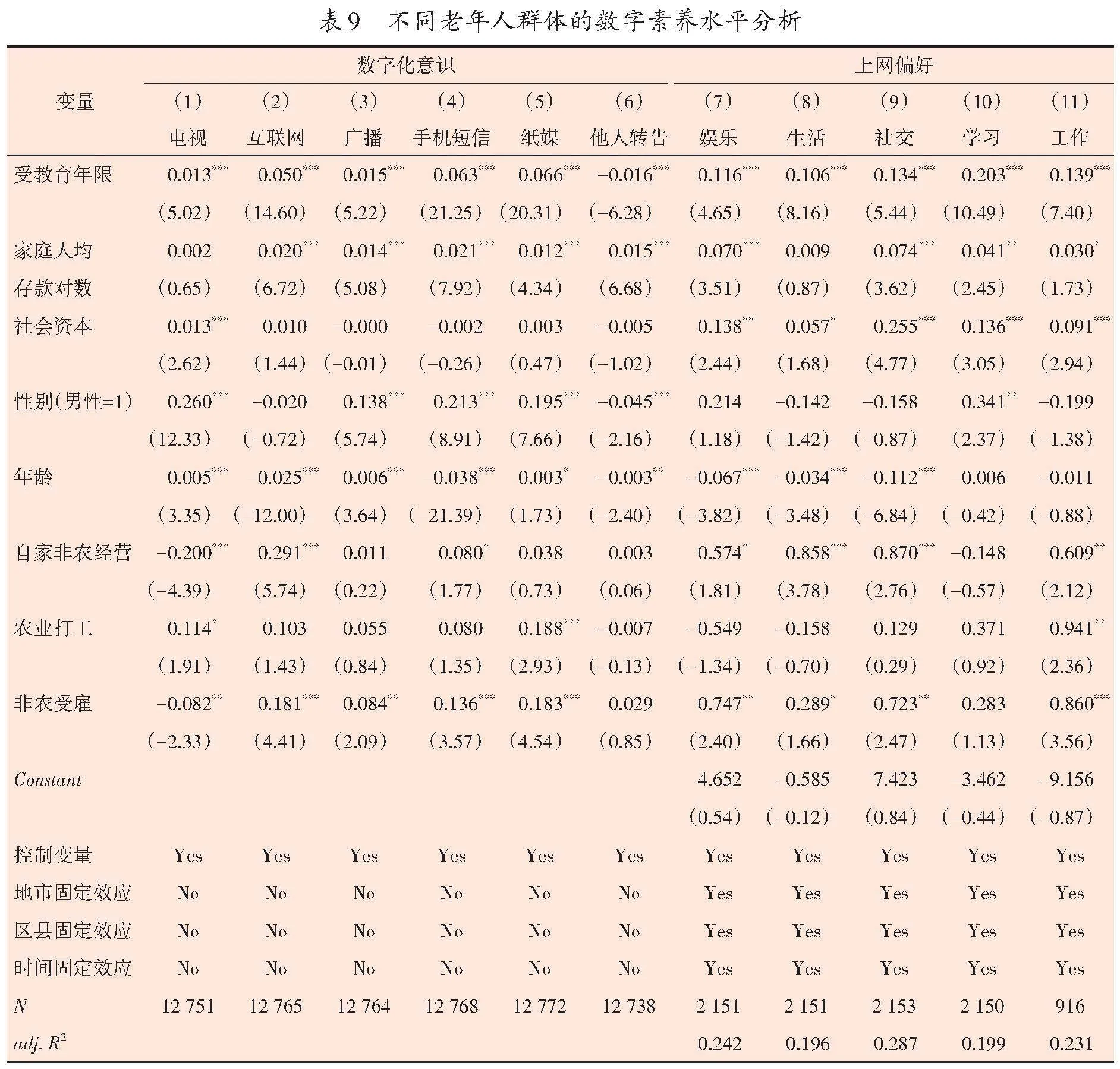

不同社会经济地位和劳动禀赋的老年人是否存在数字素养的差距?也就是说群体之间的差异化数字红利是否根源于数字素养水平的差距?我们进一步将解释变量替换为以受教育年限、家庭人均存款对数和社会资本为代表的个人社会经济地位,和以性别、年龄、工作性质为代表的传统劳动禀赋,采用有序Probit概率模型对老年人数字化意识、OLS线性固定效应模型对上网偏好进行估计,以识别数字素养水平是否受到个体特征影响(见表9)。

受教育程度和家庭经济状况更好的老年人更多将互联网和手机短信等新兴数字媒介作为主要的信息获取渠道,不同社会资本的老年人则没有体现出显著的数字化意识差异。无论是在何种代理变量下,社会经济地位更高的老年人都更倾向于使用互联网进行社交、学习和工作,这种数字素养水平的分化在不同受教育年限的老年人之间更为明显。

但有趣的是那些在工业社会生产模式下更容易受到劳动力市场排斥的群体并没被发现具有显著的数字素养优势。例如不同性别的老年人没有显著的数字化意识差异,男性更多使用互联网进行学习。一种可能的解释是:对这类群体而言,数字接入对持续就业的增收效应并不是通过数字技术使用能力的提高实现的,而是降低了他们获取持续就业相关知识、信息、技能的成本和门槛,因而互联网使用对收入的提升作用大于那些具有传统劳动禀赋的就业优势人群。

五、总结与讨论

数字技术的应用是延续了过去的社会分层机制,还是催生了新的职业流动形式?本文通过Heckman样本选择模型和基于工具变量的2SLS两阶段模型进行因果识别,实证分析了互联网使用对于老年人持续就业收入的影响。

研究结果表明互联网使用能够显著提升老年人持续就业的收入,相对于没有使用互联网的老年人来说,使用互联网能够使收入增加0.324个对数点。数字接入的增收效应体现出明显的群体差异,社会经济地位优势群体(如受教育程度和家庭、个人收入更高的老年人)获得的数字红利更大。但与此同时,信息社会生产方式的变革也降低了工业时代劣势群体的就业门槛,老年女性、低龄老年人和个体农业生产经营者成为了数字社会的“数字能人”,在互联网使用中获得了增收机会。进一步分析发现互联网使用的增收效应主要通过数字素养水平产生差异化影响。社会经济地位优势群体、低龄老年人和高技能从业者通常具备更好的数字化意识和数字技术使用能力,能够借此促进自身持续就业收入的增长,老年女性和个体农户则主要获益于互联网应用带来的就业机会均等化。

本研究发现互联网使用对老年人持续就业的收入具有促进作用,数字能人效应和差异化数字红利同时存在,机制在于数字素养水平的差异。这就意味着在提高互联网普及率的基础上,需要对处于劳动年龄的老年人进行“信息赋能”和“素养赋能”,缩小不同社会经济地位群体间的数字红利差距,并注重信息对就业劣势人群的平等供给。各级政府应继续将互联网基础设施建设作为数字经济的重要抓手,在提高互联网覆盖率的同时积极推动网络提速降费,提高用网服务供给质量。需要特别关注经济欠发达、产业结构相对落后的农村地区和农业生产经营者。包括给予农村老年人家庭和女性老年人适当的用网补助等方式,以促进老年人通过数字接入提高再就业收入。除了完善互联网基础设施建设,还应重视对老年人使用数字技术能力的培训和引导,帮助年龄较大、文化程度相对较低的老年人和老年女性学习使用互联网,从而更好地实现互联网精准赋能,提高弱势群体的收入水平。最后,在对接互联网平台企业、导入互联网就业资源、创新电商经济思路和形式方面,可以利用当下新经济、新业态推动老年人灵活就业,更好地为老年人增加收入,从而实现数字社会建设与积极老龄化的目标。

【参考文献】

[1] 黄晨熹. 老年数字鸿沟的现状、挑战及对策[J]. 人民论坛,2020(29):126-128.

[2] Gonzalez A. Digital Citizenship:The Internet,Society,and Participation[J]. Journal of the American Society for Information Science & Technology,2008,59(13):2189-2190.

[3] 张宏树. 媒介素养:从数字鸿沟到数字机遇:基于积极受众的讨论[J]. 东南传播,2008(12):42-44.

[4] 吕祥伟,张莉娜. 互联网使用、抚幼负担与家庭收入[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2021(7):163-177.

[5] 刘生龙,张晓明,杨竺松. 互联网使用对农村居民收入的影响[J]. 数量经济技术经济研究,2021(4):103-119.

[6] 王少国,匡国静. 互联网使用、技能异质性与工资收入:基于CGSS数据的实证检验[J]. 求是学刊,2022(4):88-102.

[7] 戚聿东,刘翠花. 数字经济背景下互联网使用是否缩小了性别工资差异:基于中国综合社会调查的经验分析[J]. 经济理论与经济管理,2020(9):70-87.

[8] 李雅楠,谢倩芸. 互联网使用与工资收入差距:基于CHNS数据的经验分析[J]. 经济理论与经济管理,2017(7):87-100.

[9] 程名望,张家平. 互联网普及与城乡收入差距:理论与实证[J]. 中国农村经济,2019(2):19-41.

[10] Hoffman D L,Novak T P,Schlosser A E. The Evolution of the Digital Divide:How Gaps in Internet Access May Impact Electronic Commerce[DB/OL]. [2023-12-17]. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2000.tb00341.x.

[11] 邱泽奇,张樹沁,刘世定,等. 从数字鸿沟到红利差异:互联网资本的视角[J]. 中国社会科学,2016(10):93-115,203-204.

[12] 饶育蕾,雷诗妮,陈地强. 使用移动互联网助益了低收入家庭收入增长吗?[J]. 西部论坛,2022(4):108-124.

[13] Galor O,Tsiddon D. Technological Progress,Mobility,and Economic Growth[J]. The American Economic Review,1997,87(3):363-382.

[14] DiMaggio P,Hargittai E,Celeste C,et al. From Unequal Access to Differentiated Use:A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality[J]. Social Inequality,2004,1:355-400.

[15] 曼纽尔·卡斯特. 网络社会的崛起[M]. 北京:社会科学文献出版社,2006:416.

[16] 卜卫,任娟. 超越“数字鸿沟”:发展具有社会包容性的数字素养教育[J]. 新闻与写作,2020(10):30-38.

[17] 邱泽奇,乔天宇. 电商技术变革与农户共同发展[J]. 中国社会科学,2021(10):145-166,207.

[18] Robinson J P,DiMaggio P,Hargittai E. New Social Survey Perspectives on the Digital Divide[J]. It & Society,2003,1(5):1-22.

[19] Bonfadelli H. The Internet and Knowledge Gaps:A Theoretical and Empirical Investigation[J]. European Journal of Communication,2002,17(1):65-84.

[20] Eshet Y. Digital Literacy:A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era[J]. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia,2004,13(1):93-106.

[21] Zurkowski P G. The Information Service Environment Relationships and Priorities[Z]. Related Paper No. 5,1974.

[22] Thoman E. Skills and Strategies for Media Education[J]. Educational Leadership,1999,56:50-54.

[23] Gilster P,Glister P. Digital Literacy[M]. New York:Wiley Computer Pub.,1997.

[24] Bawden D. Information and Digital Literacies:A Review of Concepts[J]. Journal of Documentation,2001,57(2):218-259.

[25] 邱泽奇. 数字社会与计算社会学的演进[J]. 江苏社会科学,2022(1):74-83,242.

[26] 宋月萍,彭可余,吴昕阳. 助推型老年就业政策:理念、框架与实践逻辑:以日本为例[J]. 社会建设,2023(4):47-59,84.

[27] 2023年中国劳动力市场展望[EB/OL]. [2023-01-02]. http://www.cssn.cn/jjx/jjx_jjxp/202301/t20230102_5577287.shtml.

[28] Demoussis M,Giannakopoulos N. Facets of the Digital Divide in Europe:Determination and Extent of Internet Use[J]. Economics of Innovation and New Technology,2006,15(3):235-246.

[29] 宋月萍,张光赢,彭可余. 中国低龄老年人劳动参与的现状、特征及趋势[J]. 人口研究,2024(2):75-89.

[30] 杜鹏,韩文婷. 数字包容的老龄社会:内涵、意义与实现路径[J]. 北京行政学院学报,2023(2):40-47.

[31] 李德明,陈天勇. 认知年老化和老年心理健康[J]. 心理科学进展,2006(4):560-564.

[32] Heckman J J. Sample Selection Bias as a Specification Error[J]. Econometrica,1979,47(1):153-161.

[33] 陈云松. 农民工收入与村庄网络 基于多重模型识别策略的因果效应分析[J]. 社会,2012(4):25.

[34] 杨汝岱,陈斌开,朱诗娥. 基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究[J]. 经济研究,2011(11):14.

[35] 周广肃,樊纲,申广军. 收入差距、社会资本与健康水平:基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析[J]. 管理世界,2014(7):12-21,51,187.

[36] 周洋,华语音. 互联网与农村家庭创业:基于CFPS数据的实证分析[J]. 农业技术经济,2017(5):111-119.

The Internet Use and Employment Income of the Elderly:

From the Perspective of Digital Capital

Abstract:The transformation from an industrial society to a digital society has brought new inequalities. People from different social classes do not benefit equally from the use of digital technology. Digital literacy has become a new type of capital in the digital age. In order to cope with the process of population aging,which is characterized by the continuous expansion of the elderly population,the continuous improvement of the proportion of the elderly population,and the rapid advancement of the aging process,China has implemented a national strategy to actively respond to population aging and promote the continuous employment of the workforce. However,the elderly face digital exclusion in their continued employment. Due to the lack of digital skills,a large number of elderly people cannot adapt to the digital transformation of the industrial structure,which has severely restricted their continuous employment and career development. Previous studies have explored the relationship between Internet use and income inequality and the mechanisms,and tested it among different labor groups. But there has been little attention paid to the issue of income inequality in the continuous employment of the elderly,and the role of digital literacy has not been fully recognized. For the elderly,is the application of emerging technologies a continuation of the traditional social stratification or sharing a new welfare? This study focuses on the systematic impact of Internet use on the income of the elderly in their continued (re)employment,and discusses the inequality in the use of digital technology represented by digital literacy. Based on the panel data of the China Family Panel Studles from 2014 to 2020,combined with the Heckman sample selection model and two-stage least squares estimation,it is found that Internet use can significantly improve the income of the elderly in their continued (re)employment. However,the income-increasing effect of digital access reflects significant group differences,with the socioeconomic status advantage groups receiving more digital dividends,such as those with higher education levels,and family or personal income. At the same time,the transformation of the production mode in the digital society has also reduced the employment barriers for disadvantaged groups in the industrial era. Elderly women,junior elderly people,and individual agricultural owners have become “digital talents” in the digital society,and have gained income opportunities through Internet use. Further analysis found that the income-increasing effect of Internet use mainly comes from the differentiated impact of digital literacy. Groups in advantaged SES,junior elderly,and high-skilled practitioners usually have better digital awareness and digital use ability,which can significantly promote their own continued (re)employment income growth. Elderly women and individual agricultural owners have mainly benefited from the more equal employment opportunities brought about by Internet applications. In general,the current application of digital technology reflects both “differentiated digital dividends” and “digital talent effects”. Digital literacy is an important transformation mechanism. It indicates that in the future,on the basis of improving Internet penetration,it is necessary to “empower” the elderly with information and literacy.

Key Words:Population Aging,Continuous Work of the Elderly,Digital Inequality,Digital Literacy,Internet Use