数字化转型与企业劳动力技能结构升级

2024-08-01王杰张世伟

【摘 要】 随着数字经济的蓬勃发展,中国企业界掀起了一股数字化转型浪潮,数字技术对就业的冲击受到社会各界的广泛关注。文章基于工作任务型生产函数构建垄断竞争市场模型,分析数字化转型对企业劳动力技能结构升级的影响,并使用2013—2022年中国A股上市公司数据进行实证检验。理论推导发现:如果数字化资本与高技能劳动力存在互补关系,则企业高技能劳动力相对低技能劳动力的需求会随着数字化转型水平提升而增加,即数字化转型将会促进企业劳动力技能结构升级;数字化转型对低技能劳动力的需求兼具负向的替代效应和正向的产出扩张效应,最终影响取决于二者大小;数字化转型的产出扩张效应和低技能劳动力替代效应均会导致企业高技能劳动力需求的增加,从而促进企业劳动力技能结构升级。研究发现:数字化转型指数每提高1个百分点,企业高技能劳动力占比将提高0.1%,说明数字化转型促进了企业劳动力技能结构升级;数字化转型促进了企业生产效率的提升和高技能劳动力需求的增加,表明数字化资本与高技能劳动力之间存在互补性。机制分析显示:一方面,数字化转型促进了企业的产出扩张,导致主营业务收入和其他业务收入的增加;另一方面,尽管数字化转型导致企业生产人员的减少,但却导致销售人员和采购人员的增加,数字技术并未对低技能劳动力产生明显的替代效应,数字化转型对企业劳动力技能结构升级的促进作用主要通过产出扩张效应实现。由于制造业企业生产人员占比更高,数字技术的替代作用更明显,且雇佣高技能劳动力需要更多的资金支撑,因此数字化转型对制造业企业、规模较大企业和国有企业劳动力技能结构升级的促进作用更显著;在市场化水平较高的地区,数字化转型对企业劳动力技能结构升级的促进作用较为明显。因此,政府部门应继续加强数字基础设施建设,推动数字经济与实体经济深度融合,大力发展面向数字技术的教育和培训事业,同时不断完善失业保障制度和就业服务体系,实现中国企业数字化转型和劳动力技能结构的优化升级。

【关键词】 数字化转型;劳动力技能结构;替代效应;产出扩张效应

【中图分类号】 F240 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.04.008

【文章编号】 1004-129X(2024)04-0113-16

一、引言

以大数据、云计算、人工智能和物联网等数字技术引领的新一轮科技革命推动着传统生产和生活方式发生翻天覆地的变化。在突发公共卫生事件和持续低迷的国际经济环境双重压力下,数字经济逆向增长。中国信息通讯研究院发布的《中国数字经济发展研究报告(2023)》数据显示:2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元,占GDP比重约为41.5%,数字经济俨然成为“新常态”以来引领中国经济增长的中坚力量。《“十四五”数字经济发展规划》明确指出要加快数字经济与实体经济融合,推动企业数字化转型。在此背景下,企业掀起了一股数字化浪潮,数字技术和资本与企业生产经营活动的有机结合,促进了企业生产效率的提高,并对企业生产营销模式、组织结构以及要素投入等产生了极为深刻的影响。

在以数字技术和数据要素为核心的数字经济时代,数字化转型是企业提高核心竞争力的必然选择。随着企业数字化转型进程的推进,许多探究企业数字化转型经济效应的研究应运而生。已有研究先后考察了企业数字化转型对资本市场表现、[1]财务绩效、[2-3]创新、[4-5]劳动收入份额[6-7]和企业生产效率[8-9]等方面的影响。随着中国人口老龄化的不断加深和劳动力成本的不断上升,企业数字化转型对劳动力技能结构的影响也亟待关注。一方面,出于成本节约和改善经营效率的目的,企业应用数字化技术会替代一部分劳动力,导致劳动需求的减少;另一方面,数字化技术或资本通常是与劳动力结合进行生产活动的,这一互补性会导致劳动需求的增加。因此,探究数字化转型对企业劳动力技能结构影响的作用机理和作用效果具有着重要的理论和现实意义。

早期有关技术进步对劳动力市场影响的文献将数字化技术(主要是ICT资本投入)归结为技能偏向型的技术进步,并据此解释了20世纪80年代美国高技能劳动力就业的持续增长以及工资不平等的上升。[10-12]自20世纪90年代以来,美国劳动力技能结构和工资增长一直在向“极化”的方向转变,即中等技能劳动力的就业率和工资增长率下降,而高技能和低技能劳动力的就业率和工资增长率上升。2011年Acemoglu和Autor构建了一个具有三种技能类型劳动力和自动化技术的工作任务型生产函数,从常规任务型技术进步的角度对劳动力市场的“极化”现象给出理论解释。[13]

近年来许多经济学者开始聚焦数字技术的重要组成部分——工业机器人对就业的影响。一些学者认为工业机器人属于常规任务偏向型的技术进步,处于技能分布中间部分的劳动力最可能被其取代。[14-16]而另一些学者认为工业机器人是偏向高技能或低技能的技术进步,随着工业机器人应用水平的提升,高技能劳动力[17-18]或低技能劳动力[19-21]的就业上升。此外,部分学者还考虑了工业机器人与中等技能劳动力之间的互补作用,得出工业机器人应用导致中等技能劳动力就业提升的“反极化”结论。[22-24]综合现有研究的结论来看,工业机器人对不同技能劳动力需求的影响取决于工业机器人与各种技能类型劳动力之间是互补还是互相替代的。

叶永卫等认为对企业而言,数字化转型是一个复杂的系统性概念,其不仅包含在生产经营活动中引入数字化技术和资本,而且包含企业因此带来的组织和管理模式变革。[25]理论上,数字化资本和技术的引入会导致一部分由低技能劳动力从事的、常规性和重复可编码的工作任务被取缔,从而降低了对从事这部分工作的劳动力需求。[1][26]相反地,企业数字化转型引入的资本和技术,需要新的高技能劳动力与之互补完成工作任务,因此会派生更多的高技能岗位,导致企业对高技能劳动力需求的上升。[14][18][27]此外,由于企业的数字化转型是成本节约型,会增加企业产品市场竞争力和占有份额,因此带来的产出扩张效应会进一步地强化对高技能劳动力的需求。[25][28-29]而企业数字化转型对低技能劳动力的需求变化则取决于替代效应与产出扩张效应的相对大小,如果产出扩张效应不足以弥补替代效应,数字化转型会导致企业低技能劳动力需求的减少。

上述研究均基于完全竞争市场和同质企业的假定,且从整个行业或区域的视角来分析数字化转型对不同技能劳动力就业的影响。Melitz指出不同企业之间的劳动力构成决定存在较大差异,生产效率自然也存在较大差异,市场通常处于垄断竞争状态。[30]高技能劳动力比例较高的企业通常规模较大,且从事的生产活动较为复杂,忽略企业异质性的完全竞争市场模型得出的研究结论可能存在偏差。基于此,本文在Acemoglu和Autor[13]工作任务型生产函数的基础上引入企业生产率异质性,通过构建一个垄断竞争市场模型,探究数字化转型对企业劳动力技能结构的影响,并利用中国A股上市公司数据进行经验研究。

相较于以往文献,本文的边际贡献包括:第一,本文在传统工作任务模型的基础上构建了垄断竞争市场模型,从理论上阐释企业数字化转型对高技能劳动力相对需求的影响机制,即产出扩张效应和替代效应;第二,基于中国A股上市公司数据的研究发现数字化转型促进了企业劳动力技能结构升级,其主要作用途径为产出扩张效应而非低技能劳动力替代效应。

二、理论分析

假设存在一个垄断竞争行业,在市场中仅存在高技能和低技能两种劳动力,分别用[H]和[L]表示,借鉴Melitz的方法,[30]通过引入一个生产率参数表征企业异质性,同时采取Helpman等人以及Amiti和Davis的利润分享工资计划(Rent-Sharing Wage Plan)。[31-32]

(一)消费者偏好与产品需求

依据Dixit和Stiglitz的设定,[33]假设经济中存在多个企业,生产一系列连续产品,用[Ω]表示产品种类的总量,每种产品用[ω]表示。每个消费者对每种产品均具有相同的均匀分布偏好,将其效用函数设定为不变替代弹性(CES)形式:

[yω]为产品[ω]的消费数量,[ε>1]为任意两种产品之间的替代弹性。在总支出为[E]的约束下最大化自身效用,约束条件可以表示为:

求解消费者的效用最大化问题,可得消费者对产品[ω]的需求为:

[pω]为产品[ω]的价格,[P]为总体价格指数,表示为:

(二)企业生产函数与劳动力需求

根据Melitz的研究设定,[30]每种差异化产品都由单一企业生产并允许企业之间存在异质性。所有企业从一个已知的技术分布[G]中选择一个生产率参数[θ]作为本企业的识别特征进入行业内。企业进行生产活动需要支付固定成本[F],因此那些利润不足以摊平固定成本的企业选择退出市场。最终产品集合[Ω]的数量取决于行业内所有从事生产活动的企业数量。

基于Acemoglu和Autor的工作任务型生产函数,[13]每个企业均生产单一最终产品,且最终产品通过由单位间隔[0,1]表示的连续任务来生产,最终产品的产出函数服从柯布-道格拉斯形式:

[yθ]为企业的最终产品产出,[xi]为产品的中间生产或服务环节。企业异质性参数[θ]通过相乘的方式进入最终产品的产出函数,由于[θ]均为正值,因此随着[θ]的增加,企业产出水平逐渐提高。最终产品由低技能劳动力和高技能劳动力共同生产,中间工作任务[i]的产出函数形式为:

[xi,θ=αLi,θLi,θ+αHi,θHi,θ] (6)

[αLi,θ]和[αHi,θ]分别代表低技能劳动力和高技能劳动力对于任务[i]的生产率,[Li,θ]和[Hi,θ]分别代表在生产任务[i]时低技能劳动力和高技能劳动力的使用数量。对于一个给定的企业[θ],[αHi,θ/αLi,θ]连续可微,关于[i]严格递增,说明高技能劳动力在较高层次的工作任务中比低技能劳动力有更高的效率。假设高技能劳动力与低技能劳动力具有相同的议价能力,且遵循“技能一价定律”和“技能无套利原则”,其工资分别为[wHθ]和[wLθ]。由于利润分享计划,其工资以相同的速率随利润增长而增长,[32]即对于任意企业[θ],[wHθ/wLθ]是一个定值。上述假定意味着在同一企业内,高技能劳动力的工资高于低技能劳动力,并且相同类型的劳动力在执行不同工作任务时获得的工资相同。为了求得模型的内部解,本文假设,对于任意[θ],有:

根据Acemoglu和Autor的研究,[13]可知存在一个任务阈值[i*],在任务阈值处,使用高技能劳动力或低技能劳动力的相对效率是相同的。当[i<i*]时,工作任务仅由低技能劳动力完成,当[i≥i*]时,工作任务仅由高技能劳动力完成。这个任务阈值由下式给出:

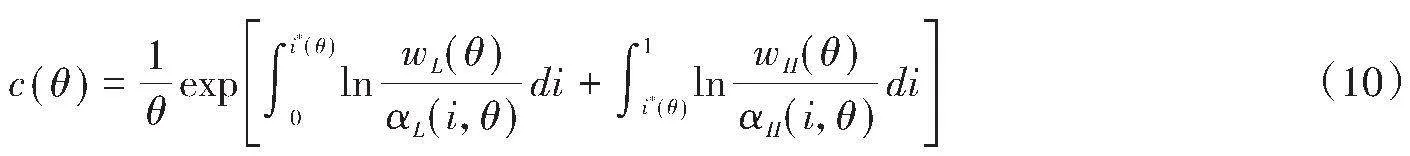

为获得劳动力需求、任务产出和最终产品的单位成本函数,需要反向解决成本最小化问题。企业在上述工作任务与劳动力分配的条件下选择生产,定义最终产品的单位成本为[cθ],则每个工作任务的产出为:

在给定柯布-道格拉斯形式的最终产品生产函数下,结合生产任务在高技能和低技能劳动力之间的分配,求解企业的成本最小化问题,可得单位成本(即拉格朗日乘子)为:

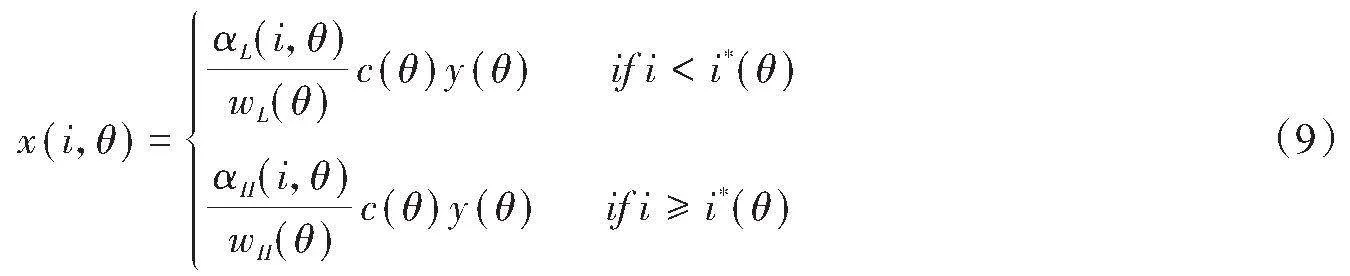

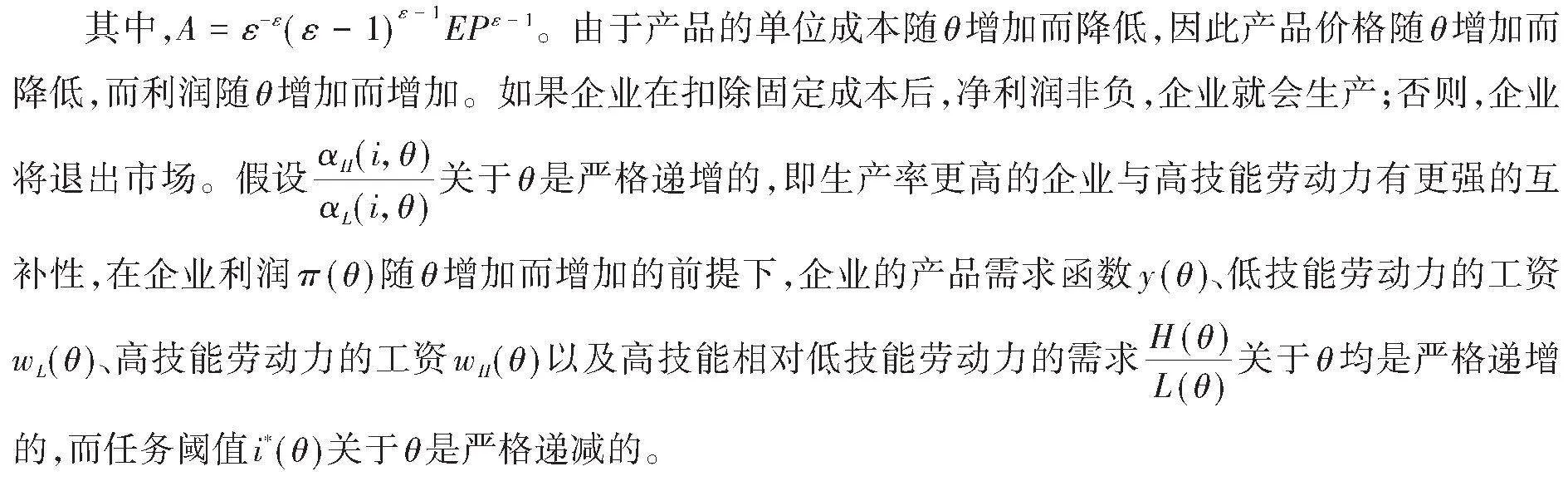

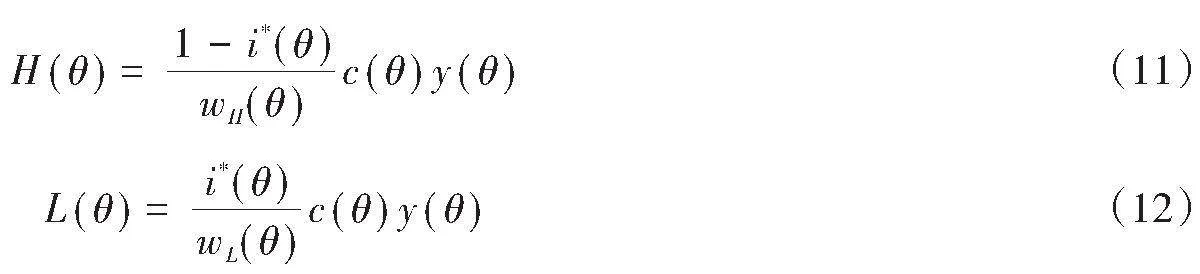

[cθ]关于[θ]是单调递减的1。结合不同类型劳动力的任务分配方程(8)和任务产出方程(9),可得企业对高技能劳动力和低技能劳动力的总需求分别为:

两种技能类型劳动力的相对需求可以表示为:

企业对两种技能劳动力的相对需求取决于任务阈值和相对工资,因为这二者共同决定了企业工作任务由哪类劳动力来执行。高技能劳动力相对低技能劳动力总体工资越低,或高技能劳动力相对低技能劳动力的生产效率越高,企业对高技能劳动力的相对需求越大。

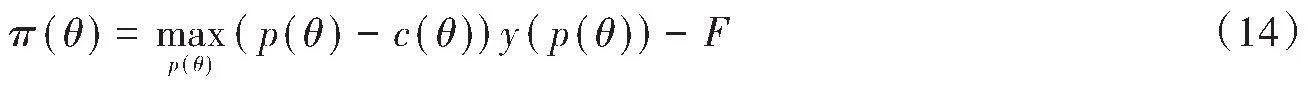

(三)企业利润最大化决策

由于市场是垄断竞争的,单个企业的行为相对于整个行业来说是微不足道的,因此可将市场价格指数视为给定。每个企业根据自己的需求函数和市场的价格指数来选择定价以达到利润最大化,其最大化决策目标函数为:

根据Dixit和Stiglitz的思路,[33]垄断竞争市场中每家企业的均衡定价为:

根据企业均衡定价规则(15)和产品需求函数(3),可将直接利润函数改写为:

[πθ=Acθ1-ε-F] (16)

(四)企业数字化转型

考虑企业进行数字化转型的情形,在本文中以投资数字化资本的形式体现。假设企业投资数字化资本需要支付固定成本[ψ],其来源有多种,比如数字化资本的安装成本、与数字化资本互补的劳动力的培训费用以及因新资本应用而被解雇劳动力的解雇费用等。设企业选择投资数字化资本的阈值为[θ*D],如果[θ>θ*D],则企业进行数字化转型有利可图,选择投资数字化资本。

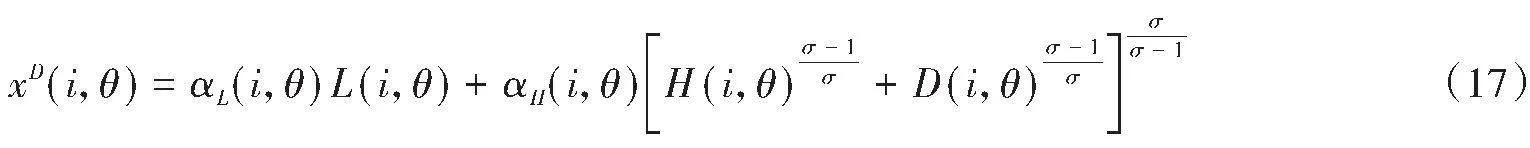

假设企业数字化转型是技能偏向型的技术进步,数字化资本通过与高技能劳动力结合的方式进入生产函数,与低技能劳动力共同完成一项工作任务,则每个工作任务的生产函数变为:

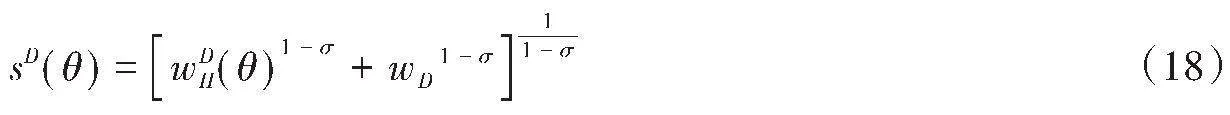

在每项工作任务中,低技能劳动力与数字化资本和高技能劳动力的组合1是可以完全替代的,生产函数的形式反映了企业数字化转型可以在某些任务中取代劳动力,同时也需要结合一些劳动力来进行生产活动的经济现实,最终产品的生产函数形式保持不变。[σ>1]表示数字化资本与高技能劳动力之间的替代弹性,极端情况当[σ]趋于无穷大时,高技能劳动力与数字化资本是可以完全互相替代的。为了简化分析,假设数字化资本应用没有技术溢出效应,对两种技能劳动力的生产效率[αHi,θ]和[αLi,θ]没有影响。定义高技能生产组合的单位成本为:

[wDHθ]为企业在应用数字化资本之后支付给高技能劳动力的工资,[wD]为单位数字化资本的价格。由于数字化资本与高技能劳动力之间的替代弹性[σ>1],因此,技能组合的单位成本[sDθ]小于高技能劳动力的工资[wDHθ]和数字化资本的价格[wD]。极端情形下,当[σ]趋于无穷大时,[sDθ=minwDHθ,wD],也就是说[sDθ]永远不会大于二者的最小值。因此,使用数字化资本与高技能劳动力结合进行任务生产的方式是成本节约型的。

相应地,使用数字化资本后新的任务阈值变为[i*Dθ],由方程(19)决定:

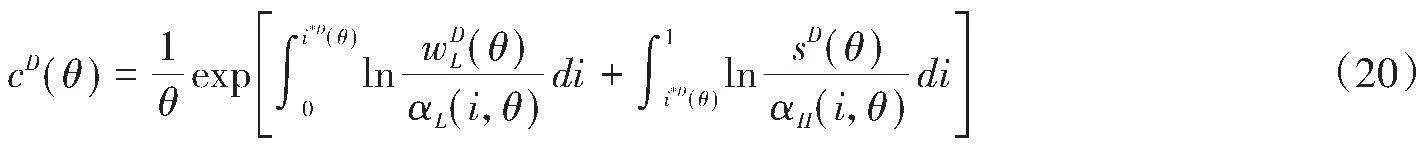

由于利润分享计划,低技能劳动力的工资也受到企业数字化资本应用的影响。使用数字化资本后产品生产的单位成本变为:

与没有数字化资本投资情形相比,企业在利润较大情景下投资数字化资本,即[πDθ>πθ]。利润的增加来源于单位可变成本的降低,同时成本降低意味着更低的价格和更高的产出水平。在利润分享的工资计划下,支付给高技能劳动力和低技能劳动力的工资均增加。由于高技能生产组合的价格[sDθ]小于[wDHθ],并且应用数字化资本后的低技能劳动力工资[wDLθ]大于未应用数字化资本的低技能劳动力工资[wLθ],因此在一些较低层次的任务中使用高技能生产组合将会比使用低技能劳动力更有效率,从而导致任务阈值下降,高技能生产组合占据的工作任务份额更多,同时增加了这些任务对最终产品产出的贡献,最终导致对低技能劳动力就业的替代效应。而任务的总产量还取决于最终产品的产出水平,当产出水平提高足够大时,产出效应对低技能劳动力需求的增加足以弥补替代效应对低技能劳动力需求的减少,导致低技能劳动力就业水平的上升。

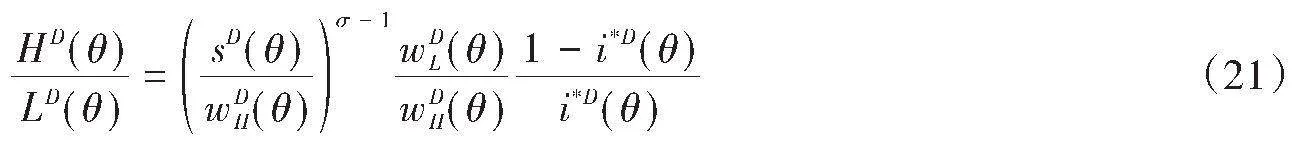

类比无数字化资本投资的相对劳动力需求(方程13),通过求解成本最小化问题,可以得出使用数字化资本后的企业高技能和低技能劳动力需求比例:

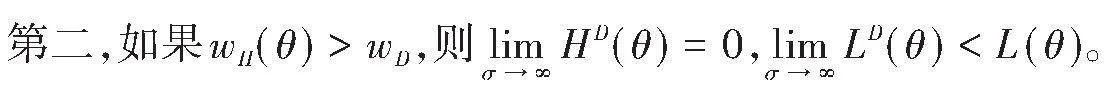

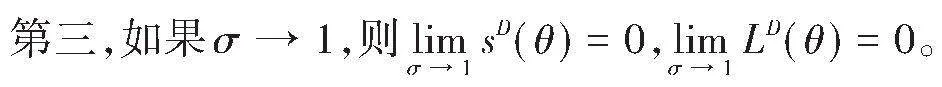

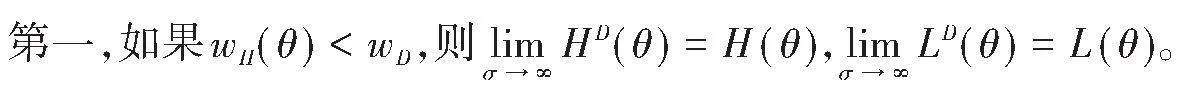

在企业投资数字化资本后,对两种技能类型劳动力的相对需求取决于任务阈值、相对工资、高技能劳动力与数字化资本的相对价格以及高技能劳动力和数字化资本之间的替代弹性。由于高技能劳动力与数字化资本之间的替代弹性[σ]大于1,因此随着高技能劳动力与数字化资本相对价格的增加,企业高技能劳动力的相对需求将会降低。关于企业数字化资本应用与不同技能劳动力需求,可分为以下几种情形进行讨论:

即如果高技能劳动力与数字化资本是完全替代的,且在较高层次的任务生产中,使用高技能劳动力比数字化资本更有效率,则企业不会投资数字化资本,进而不会对劳动力就业和工资产生影响。

即如果高技能劳动力与数字化资本是完全替代的,且在较高层次的任务生产中,使用数字化资本比高技能劳动力更有效率,则企业不会雇佣高技能劳动力,较高层次的生产任务完全由数字化资本完成。同时由于数字化资本引入,占据了原来由低技能劳动力完成的工作任务份额,最终导致对低技能劳动力需求的降低。

即如果高技能劳动力与数字化资本之间的替代弹性越低,二者之间互补性越强,节省成本越大,由高技能生产组合生产的任务份额越大。在极端情形下,也即[σ]趋于1时,高技能生产组合的边际成本趋于0,因此将挤出所有由低技能劳动力生产的任务份额,低技能劳动力全部失业。

综上所述,随着高技能劳动力与数字化资本之间互补性的增强,高技能劳动力的相对需求随数字化资本应用水平的提升而增加,据此本文提出研究假说1:

假说1:如果数字化资本与高技能劳动力互补,则数字化转型会促进企业劳动力技能结构升级。

接下来考察数字化转型对企业劳动力技能结构影响的作用途径。首先,数字化资本的使用一方面会导致一部分由低技能劳动力完成的工作任务被高技能生产组合替代,同时由低技能劳动力执行的生产任务对最终产出的贡献减少,二者均对低技能劳动力的需求产生负向影响。另一方面,由于成本降低导致的产出扩张以及数字化资本引入催生的新工作任务的增加,会增加对低技能劳动力的需求。因此,数字化资本引入对低技能劳动力的需求取决于替代效应和产出扩张效应的大小。当高技能劳动力与数字化资本是互补关系时,上述数字化资本对低技能劳动力的替代效应和产出扩张效应均会增加对高技能劳动力的需求,因此数字化转型会导致企业高技能劳动力绝对需求的增加。基于上述分析,本文提出研究假说2:

假说2:数字化转型影响企业劳动力技能结构的主要作用途径为产出扩张效应与替代效应。

三、计量模型与数据

(一)计量模型设定

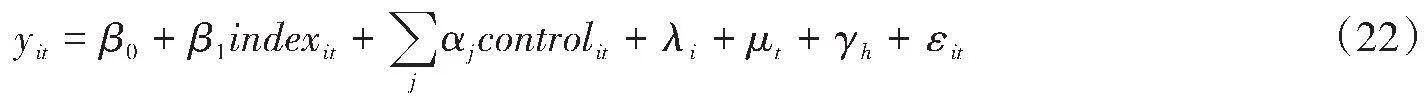

鉴于所使用的数据为面板数据,本文将劳动力技能结构方程设定为固定效应模型1形式:

[i]和[t]分别表示企业和年份。[y]表示企业劳动力技能结构,[index]表示企业数字化转型的发展水平。[control]表示一系列企业层面和区域经济环境层面的控制变量。[λi]、[μt]和[γh]分别表示企业、时间和行业固定效应。[α]和[β]表示待估参数,[εit]表示随机误差项。

(二)变量定义

1. 被解释变量

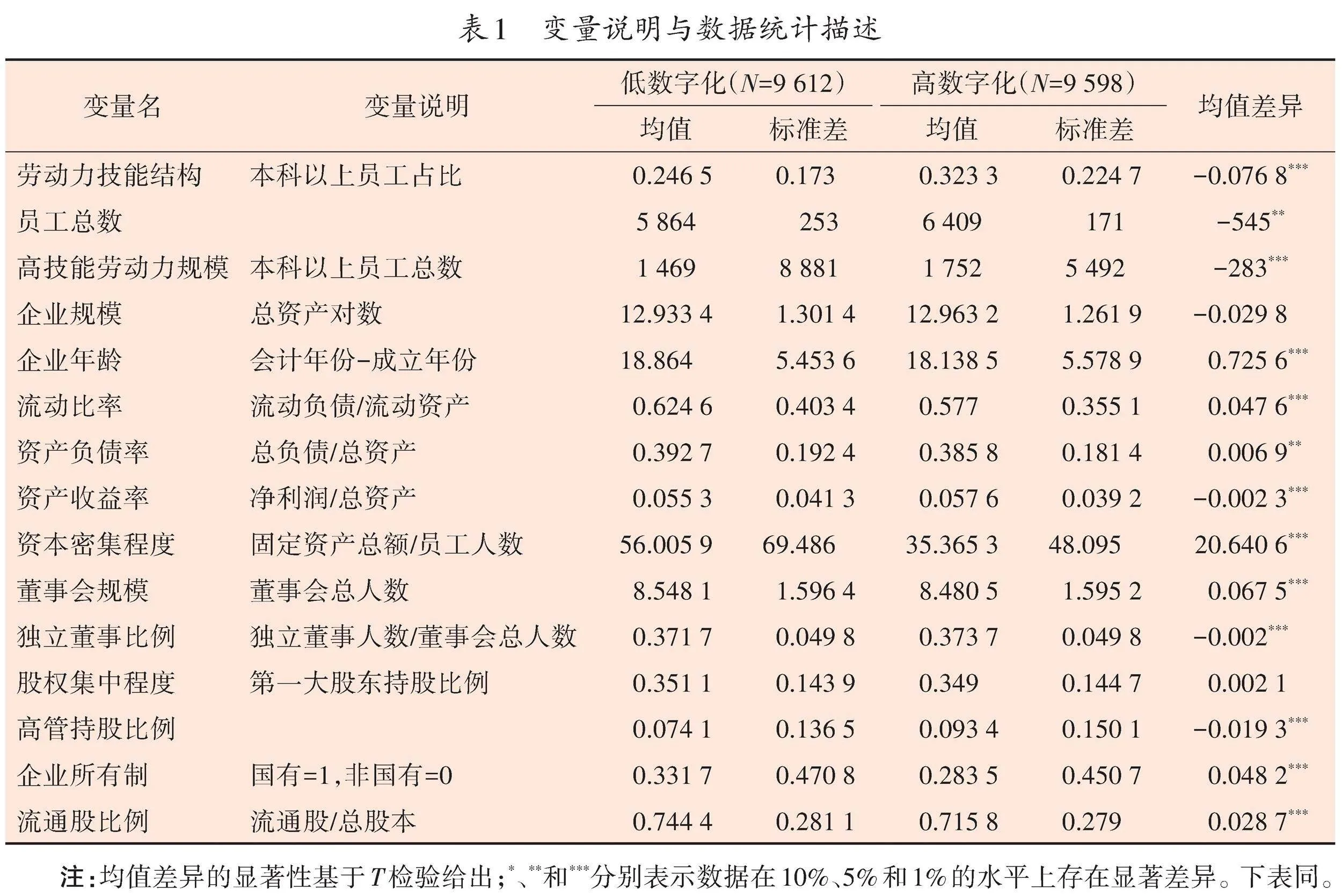

本文以高技能劳动力占比作为企业劳动力技能结构的代理变量。现有文献多以受教育水平来衡量劳动力的技能高低,一般而言,受教育程度较高的劳动力从事的工作岗位对技能的需求较高,而受教育程度较低的劳动力一般从事简单和常规性的工作,因而技能水平较低。[34-36]少量文献基于微观数据综合测度了劳动力个体的认知能力和非认知能力,作为劳动力技能水平的代理变量。[37-39]因此,鉴于数据的可得性,本文选取企业员工的受教育程度来表示其技能水平,将企业高技能劳动力占比定义为本科及以上学历员工人数占企业员工总数的比例(见表1)。

2. 解释变量

本文的核心解释变量为企业数字化转型水平。参照已有关于企业数字化转型经济效应的研究,本文以文本分析的方法来获取企业数字化转型的相关词汇信息,并汇总测算出企业的数字化转型水平。具体而言,参照李雪松等和赵宸宇等的方法,[5][8]通过Python文本分析方法,对企业年报中的“管理层讨论与分析”(2014年之前为“董事会报告”)部分进行分词处理,从中查询并汇总四组有关企业数字化词汇出现的频率2,使用客观赋权的熵值法合成企业的数字化转型指数。

3. 控制变量

参照以往文献的研究方法,[40-42]选取企业规模、企业生存年龄、流动比率、资产负债率、资产收益率、资本密集程度、董事会规模、独立董事占比、股权集中程度、高管持股比例、企业所有制和股票流通比例作为企业层面的控制变量;选取省份市场化指数、城市人均地区生产总值和第三产业占比作为区域经济环境层面的控制变量。为避免互为因果产生的内生性问题,本文将解释变量和控制变量均滞后一期3。

(三)数据统计描述

本文选取2013—2022年中国A股上市公司作为研究样本,并对原始数据做以下处理:剔除本年度经营状况异常的企业,如ST、*ST以及资不抵债等情形;剔除所有金融类企业;剔除关键变量缺失或明显异常的企业;对资产、收入类连续变量进行前后1%的缩尾处理,以排除极端值对结果的影响。最终样本为包含3 804家上市公司、19 210个观测值的非平衡面板数据。本文所使用的企业高管持股比例、高管薪酬数据来源于国泰安数据库,其他企业层面数据来源于Wind数据库,城市层面控制变量数据来源于历年《中国城市统计年鉴》,省份市场化指数来源于樊纲等编制的《中国分省份市场化指数报告》。

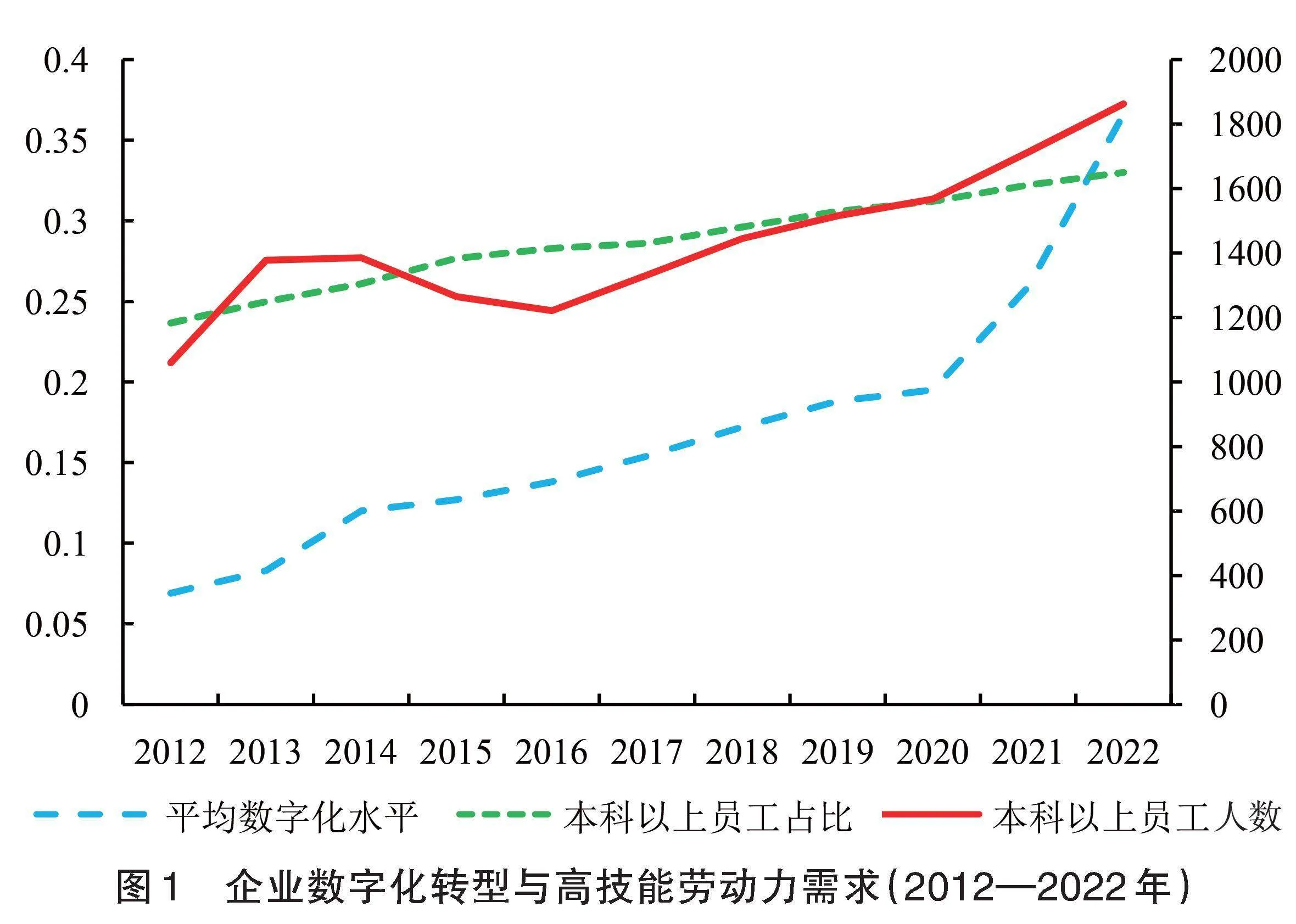

依据上述数据,本文绘制了2012—2022年中国上市公司数字化转型与高技能劳动力需求的发展趋势(见图1)。可以发现随着时间推移,企业平均数字化转型水平与高技能劳动力占比均逐渐上升,且在2020年后企业数字化转型水平有一个明显跃迁的增长趋势。而企业高技能劳动力绝对数量呈现出先上升、后下降而后又上升的趋势。在2013—2016年和2019—2020年期间,企业高技能劳动力规模呈现出下降和缓慢上升的趋势,这可能是由于2015年“股灾”和2020年“新冠”疫情的影响,导致企业规模缩减,进而导致企业雇佣水平的降低。

按照企业数字化转型水平是否高于当年所有企业数字化转型指数的中位数,本文将样本划分为高数字化企业与低数字化企业。表1给出了主要变量的描述性统计。可以发现相对于数字化转型指数较低的企业而言,高数字化企业的平均员工数量、高技能员工数量及占比均较高,且具有明显的统计性差异,说明企业数字化转型在一定程度上可能会促进企业雇佣水平和劳动力技能结构的升级。[T]检验的结果表明不同数字化转型程度的企业在其他特征上存在明显的差异,因此需要通过回归控制其他特征的影响,来准确度量数字化转型对企业劳动力技能结构的影响。

四、回归结果分析

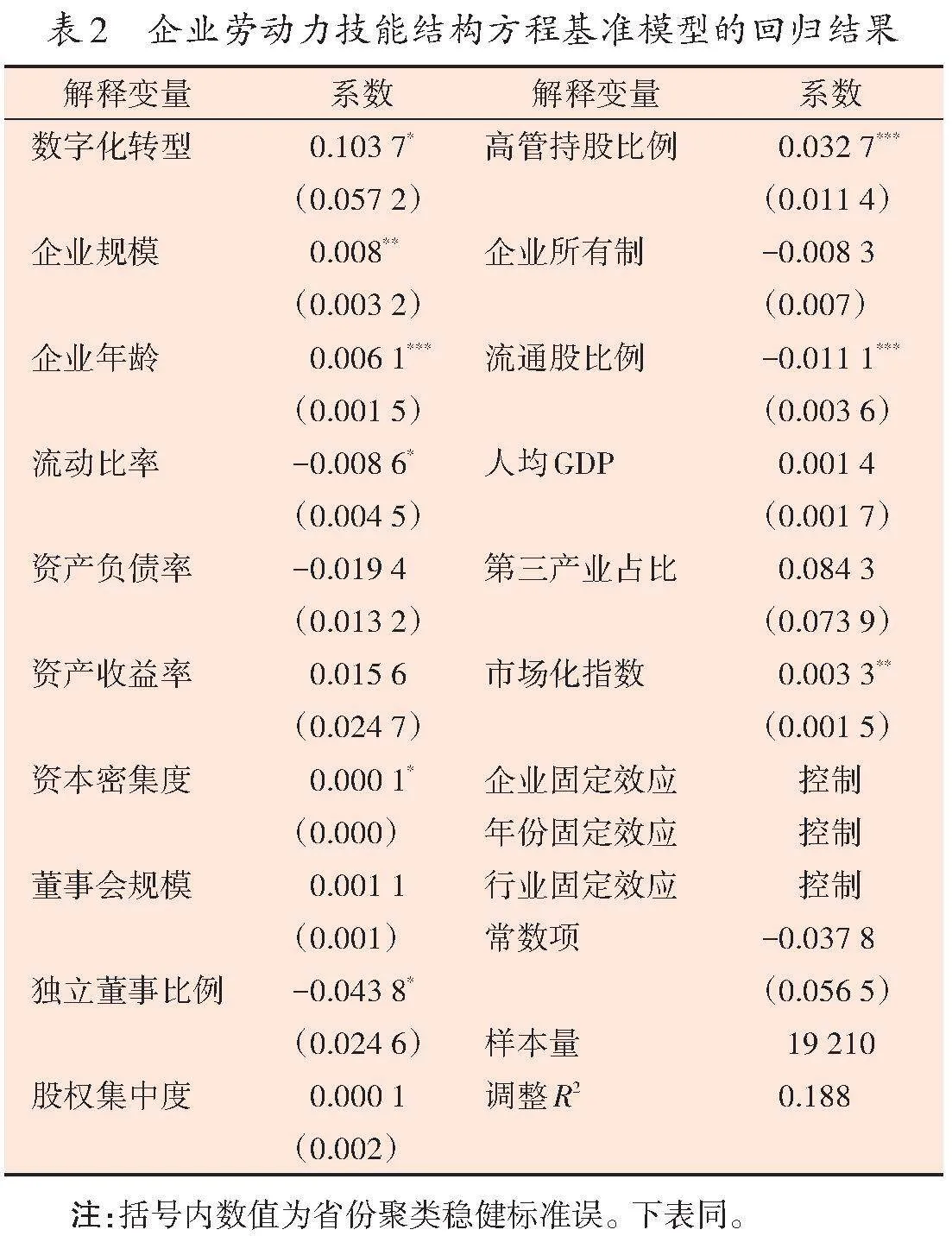

(一)基准回归结果

本文应用固定效应模型对样本数据进行回归分析(见表2)。可以发现数字化转型指数的回归系数显著为正,说明数字化转型促进了企业劳动力技能结构的优化升级,假说1得证。企业数字化转型指数每增长1个百分点,企业高技能劳动力占比将增长0.1%,相对于样本期间企业高技能劳动力占比的均值(0.284 9)增长约3.51%。

在企业特征控制变量方面,企业规模、企业年龄和资本密集度系数显著为正,说明随着资产规模的提升和企业的成熟,企业劳动力技能结构逐渐升级。此外,高管持股比例系数显著为正,而流通股比例系数显著为负,说明随着企业股票流通性的提升,企业高技能劳动力占比将减小。在区域经济控制变量方面,市场化指数显著为正,说明随着地区市场化水平的提升,营商环境将逐渐改善,企业竞争活力逐渐提高,导致企业高技能劳动力相对需求逐渐提高,技能结构得以不断升级。

(二)内生性讨论

由于本文使用固定效应模型进行回归分析,且将解释变量和控制变量均滞后一期,因此可以在很大程度上缓解由于遗漏不随时间变化而变化的变量和互为因果所导致的内生性问题,但仍无法完全避免由于时变变量遗漏所导致的内生性问题。

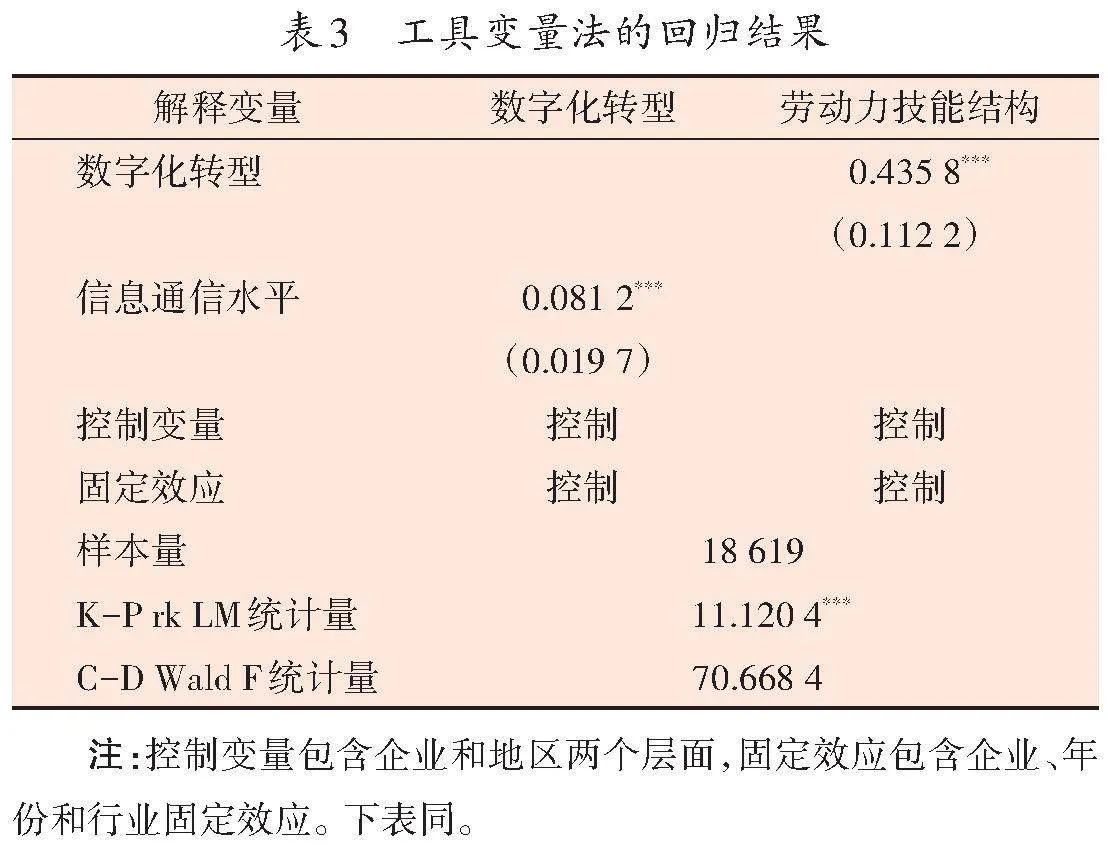

为缓解内生性问题对估计结果的影响,本文依据已有文献的经验,[4][40]选取1984年中国各地级市邮电数据作为工具变量。一方面,企业所在地以往的信息通信发展水平会通过信息偏好影响当期企业对数字化技术的接受程度,满足相关性条件;另一方面,邮电设施作为基础设施建设,不会对当期企业劳动力雇佣决策产生影响,因此满足外生性条件。由于该数据为截面数据,缺乏时变特征,因此本文采取赵涛等的方法,[43]引入滞后一期的全国互联网上网人数与1984年各地级市每百人固定电话数量的交互项,使得工具变量具有时变特征。

表3汇报了使用工具变量的回归结果。可以发现K-P rk LM统计量在1%的水平上显著,说明不存在工具变量识别不足的问题。C-D Wald F统计量大于10%置信水平的临界值16.38,拒绝工具变量为弱工具变量的原假设。第一阶段回归结果表明城市历史邮电发展水平对企业数字化转型具有正向的影响。第二阶段回归结果表明在解决内生性的情形下,数字化转型促进企业劳动力技能结构升级的结论仍然成立。

(三)影响机制分析

依据理论分析,在数字化资本与高技能劳动力是互补的前提下,数字化转型对企业高技能劳动力相对需求的提升效应主要通过产出扩张(规模效应)和挤出低技能劳动力的任务份额(替代效应)两个途径来实现。接下来本文首先就数字化资本与高技能劳动力之间是否存在互补性进行检验,随后考察企业数字化转型对劳动力技能结构影响的作用途径。

1. 数字化资本与高技能劳动力互补性

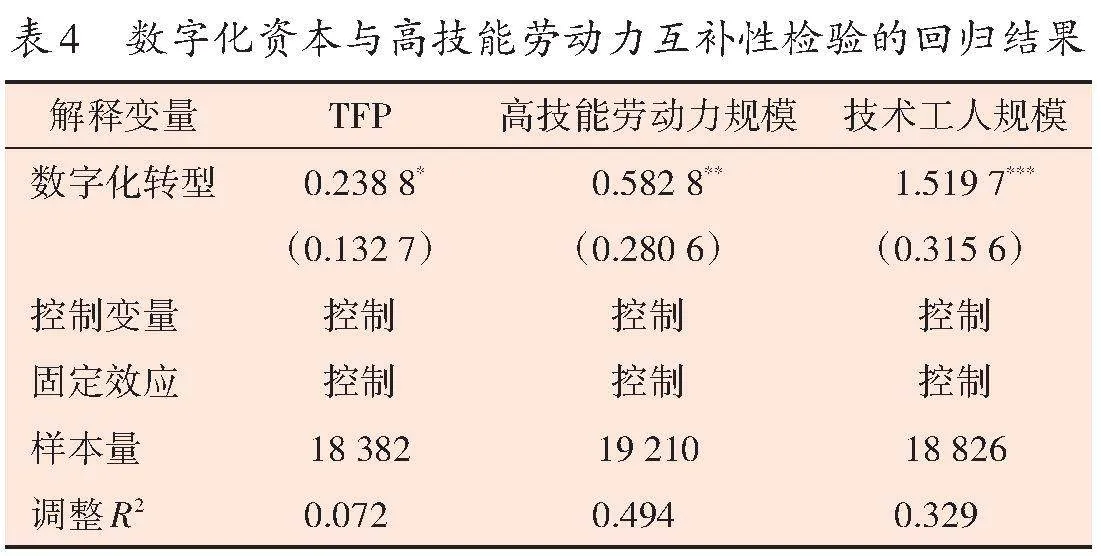

参照李捷瑜和江舒韵的方法,[44]用“OP法”计算出每个企业相对于整个行业的全要素生产率(TFP),并分别以全要素生产率、企业高技能劳动力总量和技术工人总量的自然对数为被解释变量,以企业数字化转型指数为解释变量进行回归,探究企业数字化资本与高技能劳动力之间是否具有互补性(见表4)。可以发现数字化转型系数显著为正,说明企业数字化转型促进了企业生产效率和高技能工人规模的提升,数字化资本与高技能劳动力是互补的。

2. 产出扩张效应

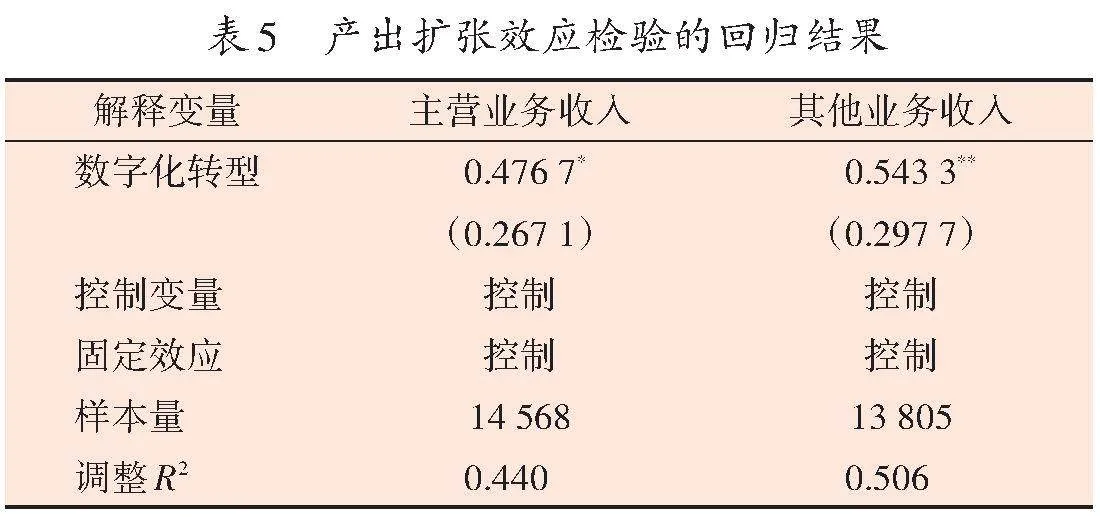

企业数字化转型的产出扩张效应主要体现在两个方面,一是成本和价格降低导致的产品需求量的提高,二是由于数字化资本应用所导致的新工作任务的产生。本文分别以主营业务收入和其他业务收入度量产出扩张效应,这样做的原因在于,主营业务收入反映了一个企业主营产品的产出规模,而其他业务收入可以反映出由于企业数字化转型创造出新的工作任务,进而促进企业的多元化经营情况。具体的操作方式为,以企业主营业务收入和其他业务收入的自然对数为被解释变量,对企业数字化转型指数进行回归(见表5)。可以发现企业数字化转型系数指数显著为正,说明数字化转型促进了企业的产出扩张,进而促进企业劳动力技能结构的升级。

3. 替代效应

依据理论分析,企业数字化转型可能对低技能劳动力存在替代效应。本文定义本科学历以下员工总数的自然对数为低技能劳动力规模,考察数字化转型指数对企业低技能劳动力就业的影响(见表6)。可以发现企业数字化转型的系数为正但不显著,说明数字化转型并未对企业低技能劳动力产生明显的替代效应。结合表5的结果可知,数字化转型对企业劳动力技能结构升级的作用途径主要为产出扩张效应,而非低技能劳动力替代效应,因此假说2得证。

数字化转型对企业不同类型的低技能劳动力就业可能存在不同的影响,参照叶永卫等的研究方法,[25]按照职能类型将低技能劳动力划分为生产人员(生产类员工)、采销人员(销售、采购和仓储类员工)以及行政人员(财务、人事和行政类员工),分别探究数字化转型对其就业规模的影响(见表6)。可以发现数字化转型导致企业生产人员就业量明显减少,但采销人员就业量增加。这可能是缘于企业数字化转型会改善生产技术(如机器人应用代替人工),导致低技能生产人员需求的减少;而数字化转型导致的产出扩张,使得企业需要更多的采购和销售人员来维持日常经营,导致采销人员需求的增加,最终表现为数字化转型对低技能劳动力需求的影响不显著。

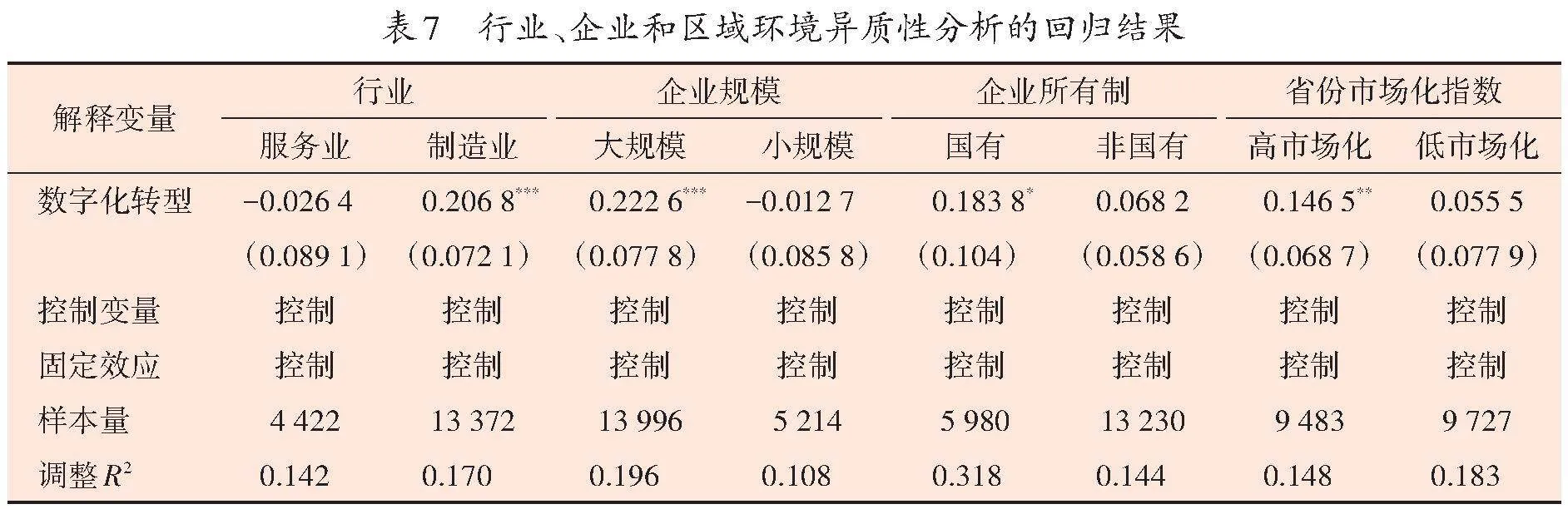

(四)异质性分析

不同行业企业的数字化转型程度有所不同,且在不同行业和不同市场环境下,企业的数字化转型决策势必存在一定的差异,因此本文从行业、企业特征和区域经济环境三个层面,探究数字化转型对企业劳动力技能结构影响的异质性。

为考察数字化转型对企业劳动力技能结构影响的行业异质性,本文将企业按所属行业划分为制造业和服务业进行分组回归(见表7)。可以发现企业数字化转型对制造业劳动力技能结构升级具有显著的正向影响,但对服务业劳动力技能结构影响不显著,主要缘于制造业企业具有较多的生产类员工(样本期间制造业企业平均生产类员工占比为54.32%,而服务业企业平均生产类员工占比为40.38%),导致数字化转型对制造业企业低技能劳动力产生较为显著的替代作用,高技能劳动力比例得以显著提升,进而导致制造业企业劳动力技能结构的升级。

依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的划分标准,按营业收入和工人数量将企业划分为大规模企业和小规模企业,依企业所有制类型将企业划分为国有和非国有企业,分别探究数字化转型对不同规模和不同所有制类型企业劳动力技能结构的影响(见表7)。可以发现数字化转型促进了大规模企业和国有企业的劳动力技能结构升级,主要缘于数字化转型需要支付一定的固定成本,且产出扩张和雇佣高技能劳动力需要更多的资金支撑,导致规模较小或融资约束较紧的企业虽具有相同程度的数字化转型水平,但却无法承担雇佣更多高技能劳动力的成本,因此其高技能劳动力雇佣规模的增长幅度不如规模较大的企业和国有企业,从而数字化转型对大规模企业和国有企业劳动力技能结构升级的促进作用更显著。

本文以每年各省市场化指数的中位数为界,划分低市场化水平和高市场化水平地区,探究不同市场化水平下,数字化转型对企业劳动力技能结构影响的异质性(见表7)。可以发现在市场化水平高的地区,数字化转型对企业劳动力技能结构升级具有显著的正向影响。这主要是缘于市场化水平较高的地区市场建设较为完善,企业竞争活力较强,且更容易集聚高技能人才。在相同的数字化转型水平下,市场化指数更高地区的企业雇佣更多的高技能劳动力以应对激烈的市场竞争环境,因此在市场化水平较高的地区,数字化转型对企业劳动力技能结构升级有显著的促进作用。

五、结论与政策启示

数字经济的蓬勃发展深刻影响着我们的工作和生活方式并为经济增长注入了新动能。在数字化的浪潮下,数字化转型能否促进企业劳动力技能结构升级亟待检验。基于此背景,本文构建了垄断竞争市场模型,从产出扩张效应和低技能劳动力替代效应两个角度考察数字化转型对企业劳动力技能结构的影响,并基于2013—2022年中国A股上市公司数据对理论分析形成的假说进行检验,得到的主要研究结论为:数字化转型促进了企业高技能员工占比的提升,说明数字化转型促进了企业劳动力技能结构的优化升级;数字化转型主要通过产出扩张效应促进劳动力技能结构的升级,对低技能劳动力并未表现出明显的替代效应;数字化转型的企业劳动力技能结构优化升级效应在制造业企业、大规模企业、国有企业以及市场化水平较高地区的企业中表现得较为明显。

根据本文的研究结论,提出如下政策启示:

第一,政府部门应继续加强数字基础设施建设,推动实体企业与数字经济深度融合,加速企业数字化转型。[45]鉴于规模较小的企业受到融资约束,难以进行数字化转型,政府部门应借助数字技术创建线上金融服务平台,缓解中小企业融资难、融资贵的窘境,通过数字化转型将企业做大做强,进而吸引大量高技能人才加盟,在企业内部形成高技能人才“蓄水池”,实现企业良性的发展循环。

第二,现阶段企业数字化转型与高技能劳动力之间存在很强的互补性,政府部门应大力发展教育和培训事业,适度提高义务教育基础年限,提升劳动力平均人力资本水平;同时应加大对新兴技术产生的新工作模式下相关领域专业人员的培训力度,提高劳动力对新技术和新工作任务的认知水平,从而能更好地发挥其与数字化资本和技术的协同作用。

第三,由于企业数字化转型会导致对部分低技能劳动力的替代,因此会损害部分低技能劳动力的权益。为缓解由此带来的结构性失业问题,一方面政府部门要通过减税和补贴,激励进行数字化转型的企业减少对低技能劳动力的解雇,另一方面政府应不断完善失业保障和就业服务体系,加强对失业者的技能培训,以帮助其适应数字技术发展的浪潮,重新获得就业岗位。

【参考文献】

[1] 吴非,胡慧芷,林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现:来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界,2021(7):10,130-144.

[2] 何帆,刘红霞. 数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J]. 改革,2019(4):137-148.

[3] 戚聿东,蔡呈伟. 数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究[J]. 学习与探索,2020(7):108-119.

[4] 黄群慧,余泳泽,张松林. 互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济,2019(8):5-23.

[5] 李雪松,党琳,赵宸宇. 数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效[J]. 中国工业经济,2022(10):43-61.

[6] 黄逵友,李增福,潘南佩,等. 企业数字化转型与劳动收入份额[J]. 经济评论,2023(2):15-30.

[7] 赵春明,班元浩,李宏兵,等. 企业数字化转型与劳动收入份额[J]. 财经研究,2023(6):49-63,93.

[8] 赵宸宇,王文春,李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济,2021(7):114-129.

[9] Zhai H,Yang M,Chan K C. Does Digital Transformation Enhance a Firm’s Performance? Evidence from China[J]. Technology in Society,2022,68(2):1-10.

[10] Katz L F,Murphy K M. Changes in Relative Wages,1963-1987:Supply and Demand Factors[J]. Quarterly Journal of Economics,1992,107(1):35-78.

[11] Bound J,Johnson G E. Changes in the Structure of Wages in the 1980’s:An Evaluation of Alternative Explanations[J]. American Economic Review,1992,82(3):371-392.

[12] Goldin C,Katz L F. The Origins of Technology-Skill Complementarity[J]. Quarterly Journal of Economics,1998,113(3):693-732.

[13] Acemoglu D,Autor D. Skills,Tasks and Technologies:Implications for Employment and Earnings[C]//Handbook of Labor Economics. Amsterdam,Netherlands:North Holland,2011:1044-1166.

[14] Autor D H. Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation[J]. Journal of Economic Perspectives,2015,29(3):3-30.

[15] 王永钦,董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究,2020(10):159-175.

[16] 孟浩,张美莎.人工智能如何影响劳动力就业需求?——来自中国企业层面的经验证据[J].西安交通大学学报(社会科学版),2021(5):65-73.

[17] Graetz G,Michaels G. Robots at Work[J]. The Review of Economics and Statistics,2018,100(5):753-768.

[18] Lordan G,Neumark D. People versus Machines:The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs[J]. Labour Economics,2018,52(1):40-53.

[19] Brynjolfsson E,Mitchell T,Rock D. What Can Machines Learn,and What Does It Mean for Occupations and the Economy?[J]. AEA Papers and Proceedings,2018,108:43-47.

[20] Ernst E,Merola R,Samaan D. Economics of Artificial Intelligence:Implications for the Future of Work[J]. IZA Journal of Labor Policy,2019,9(1):7-72.

[21] 许怡,叶欣. 技术升级劳动降级?——基于三家“机器换人”工厂的社会学考察[J]. 社会学研究,2020(3):23-46.

[22] 杜传文,李晴,芮明杰,等. 大规模工业机器人应用与异质性技能劳动力之间的替代互补关系[J]. 中国科技论坛,2018(8):174-182.

[23] Dahlin E. Are Robots Stealing Our Jobs?[J]. Socius,2019,5:1-14.

[24] 张兵,李苹. 职业替代、行业智能化与中国劳动力就业[J]. 上海经济研究,2022(5):92-106.

[25] 叶永卫,李鑫,刘贯春. 数字化转型与企业人力资本升级[J]. 金融研究,2022(12):74-92.

[26] 孙早,侯玉琳. 工业智能化如何重塑劳动力就业结构[J]. 中国工业经济,2019(5):61-79.

[27] Wadley D. Technology,Capital Substitution and Labor Dynamics:Global Workforce Disruption in the 21st Century?[J]. Futures,2021,132(5):1-16.

[28] Wang J,Hu Y,Zhang Z. Skill-Biased Technological Change and Labor Market Polarization in China[J]. Economic Modelling,2021(4):1-12.

[29] 李钟林,丁宝才,李圣华. 延边地区制造业结构变化对全要素生产率增长影响研究[J]. 东疆学刊,2022(3):16-20.

[30] Melitz M J. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity[J]. Econometrica,2003,71(6):1695-1725.

[31] Helpman E,Itskhoki O,Redding S. Inequality and Unemployment in a Global Economy[J]. Econometrica,2010,78(4):1239-1283.

[32] Amiti M,Davis D R. Trade,Firms,and Wages:Theory and Evidence[J]. Review of Economic Studies,2012,79(1):1-36.

[33] Dixit A K,Stiglitz J E. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity[J]. American Economic Review,1977,67(3):297-308.

[34] Autor D H,Dorn D. The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market[J]. American Economic Review,2013,103(5):1553-1597.

[35] 张世伟,林书宇. 劳动合同、技能水平与中国流动人口工资差距[J]. 南开经济研究,2021(2):164-180.

[36] 熊艳艳,崔雪. 线上消费对低技能劳动力流入的影响及其机制研究[J]. 江西社会科学,2023(8):52-64.

[37] Heckman J J,Stixrud J,Urzua S. The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior[J]. Journal of Labor Economics,2006,24(3):411-482.

[38] 孙旭,杜屏,张言平. 非认知技能在劳动力市场的需求及其对高等教育供给的启示:以计算机程序员岗位为例[J]. 教育经济评论,2021(6):43-63.

[39] 李实,李玉青. 非认知技能对性别工资差距的影响[J]. 江西社会科学,2023(3):37-51,207.

[40] 袁淳,肖土盛,耿春晓,等. 数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J]. 中国工业经济,2021(9):137-155.

[41] 张永珅,李小波,邢铭强. 企业数字化转型与审计定价[J]. 审计研究,2021(3):62-71.

[42] 李杰,沈宏亮,宋思萌. 数字化转型提高了企业劳动资源配置效率吗?[J]. 现代财经(天津财经大学学报),2023(9):108-125.

[43] 赵涛,张智,梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展:来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界,2020(10):65-76.

[44] 李捷瑜,江舒韵. 市场价值、生产效率与上市公司多元化经营:理论与证据[J]. 经济学(季刊),2009(3):1047-1064.

[45] 宋玉臣,李芳妍. 中国数字经济发展意蕴解读:变革、挑战与机遇[J]. 税务与经济,2023(3):58-65.

Digital Transformation and Upgrading of

Enterprise Labor Skill Structure

Abstract:With the booming development of the digital economy,a wave of digital transformation has swept through the Chinese business community,and the impact of digital technology on employment has attracted widespread attention from all walks of life. Based on the task-based production function,this paper constructs a monopolistically competitive market model to analyze the impact of digital transformation on the upgrading of enterprise labor skill structure,and conducts an empirical test using the data of the China’s A-share listed companies from 2013 to 2022. Theoretical derivation shows that if there is a complementary relationship between digital capital and high-skilled labor,the demand for high-skilled labor relative to low-skilled labor in enterprises will increase as the level of digital transformation rises,that is,digital transformation will promote the upgrading of enterprise labor skill structure; the demand for low-skilled labor by digital transformation has both a negative substitution effect and a positive output expansion effect,and the ultimate impact depends on which is greater; the output expansion effect and the substitution effect of low-skilled labor by digital transformation will both lead to an increase in the demand for high-skilled labor in enterprises,thereby promoting the upgrading of enterprise labor skill structure. Empirical research shows that for every one percentage point increase in the digital transformation index,the proportion of high-skilled labor in enterprises will increase by 0.1%,indicating that digital transformation has promoted the upgrading of enterprise labor skill structure. Digital transformation has promoted the improvement of enterprise productivity and the increase in demand for high-skilled labor,indicating that there is complementarity between digital capital and high-skilled labor. Mechanism analysis shows that on the one hand,digital transformation has promoted the expansion of enterprise output,leading to increases in revenue from the main business and other businesses; on the other hand,although digital transformation has led to a reduction in the number of production personnel,it has led to an increase in sales personnel and procurement personnel,so digital technology has not had a significant substitution effect on low-skilled labor. The promotion of the upgrading of enterprise labor skill structure by digital transformation is mainly achieved through the expansion of output effects. Because manufacturing enterprises have a higher proportion of production personnel,the substitution effect of digital technology is more obvious,and hiring high-skilled labor requires more financial support,therefore,the promotion of the upgrading of labor skill structure by digital transformation is more significant for manufacturing enterprises,large-scale enterprises,and state-owned enterprises; in regions with higher marketization levels,the promotion of the upgrading of enterprise labor skill structure by digital transformation is more obvious. Therefore,government departments should continue to strengthen the construction of digital infrastructure,promote the deep integration of digital economy and real economy,vigorously develop education and training programs for digital technology,and continuously improve the unemployment insurance system and employment service system,which will be helpful for the realization of China’s enterprise digital transformation and the optimization and upgrading of the labor force skill structure.

Key Words:Digital Transformation,Labor Skill Structure,Substitution Effect,Output Expansion Effect