中国劳动力市场中女性的生育惩罚研究

2024-08-01张娟

【摘 要】 本文依据2018年和2020年“中国家庭追踪调查”(CFPS)相关数据,采用双重差分与倾向分匹配相结合的研究方法对中国劳动力市场中已婚女性的生育惩罚问题进行研究。整体上生育对女性月收入无显著影响,但生育显著降低了女性的周工作时间和就业率,即在中国的劳动力市场中生育惩罚表现为就业惩罚效应,而未表现出生育的工资惩罚效应。从受教育程度的角度而言,与高学历女性相比,生育导致低学历女性就业率下降得更多,且工作时间下降的幅度更大,即生育对低学历组女性的就业惩罚效应更大。从不同孩次生育的角度而言,一孩的生育惩罚主要体现在就业率降低,而二孩及多孩的生育惩罚一方面表现为就业率的下降,另一方面表现为工作时间的减少。相比较于生育一孩,生育二孩及多孩的女性就业率下降的幅度较小,工作时间的调整在一定程度上可以缓解生育导致的高学历组女性就业率的下降。因此,政府部门应加强对劳动力市场的监管,保障女性享有生育假、哺乳假及生育补贴等合法权益,杜绝企业因生育而歧视女性职工甚至变相解雇女性员工最终导致生育女性被迫失业的情况;政府部门应倡导企业提高已生育女性工作时间的灵活性、完善社会抚育机构儿童照料服务供给,缓解女性的“工作-家庭”冲突,防止女性群体因育儿压力而导致主动退出劳动力市场,降低生育给女性带来的失业风险;对于被迫失业的低学历女性,政府部门应提供相应的就业培训服务,缩短低学历女性劳动者的失业持续时间;全社会倡导家庭中男性承担部分育儿责任,平衡家庭育儿分工,缓解女性的育儿负担,构建生育友好型社会。以上措施一方面有助于缓解生育导致女性就业率下降及工作时间减少的负面影响,促进女性就业和身心健康发展,另一方面有助于缓解女性劳动者“工作-家庭”冲突,尤其是工作与抚育儿童之间的冲突,降低女性的生育负担,提高生育水平,进而在一定程度上缓解我国的少子化的人口问题。

【关键词】 生育;女性;生育惩罚;组间差异

【中图分类号】 C924.24 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.04.004

【文章编号】 1004-129X(2024)04-0053-14

一、引言

人口问题是影响中国经济社会发展的基础性、全局性和战略性问题。为应对“老龄化”和“少子化”两大人口结构问题的挑战,中国政府近10年间先后推行了“单独二孩”“全面两孩”以及“全面三孩”等促进生育的政策。截至2023年,“全面两孩”政策已实施8年,“全面三孩”政策已实施3年,然而宽松的生育政策并未带来生育水平的显著提升。[1]国家统计局数据显示2023年我国人口出生率为6.39‰,比2022年下降了0.38个千分点,出生人口数出现七连降,“少子化”问题进一步加深;人口死亡率为7.87‰,上升0.50个千分点,自然增长率为-1.48‰,总人口数出现两连降。到底是哪些因素阻碍了育龄女性生育的步伐值得深入研究。

中华人民共和国成立以来,女性群体的受教育程度不断提升,劳动参与率不断提高,在职场中承担着重要角色。因此,适龄婚育女性面临的“生育-家庭”冲突日益突出。[2]生育不仅会使职业女性发生职业中断,甚至会使其退出劳动力市场。[3]女性因为生育而暂时失业或减少工作时间,因养育子女及料理家务对家庭投入更多的时间和精力,从而影响其劳动收入,西方学者将其称为生育惩罚。[4]众多研究指出生育惩罚是生育率不断下降的重要原因。[5-7]因此,女性的生育惩罚问题逐渐成为学界研究的热点问题之一。

在女性的生育惩罚问题中,较多学者对女性生育的工资惩罚问题进行了理论和实证研究。人力资本理论认为女性生育后可能会因为育儿及家庭事务的繁重而发生职业中断或者选择灵活就业,生育会导致女性人力资本的贬值,[8]因而导致女性工资收入下降。[9]工作投入视角认为在家庭中女性群体可能承担更多的家庭照护工作,因此工作中投入的精力减少,[10]并且家庭中一般男性的收入水平更高,女性也可能会因照顾家庭或支持配偶的工作而放弃自己的职业追求。[11]补偿性工资差异理论认为生育女性会倾向于寻找具有工作时间灵活、体力消耗较少、通勤距离较短等特征的生育友好型岗位,而此类工作往往工资水平较低,因此生育会导致女性收入水平下降。[12]雇主歧视理论指出:雇主方会对女性劳动者具有刻板印象或根据以往的经验认为生育后女性的劳动生产率水平较低,对生育后女性实行“统计性歧视”,从而导致生育女性的收入水平下降。[13]

在美国,实证研究发现生育一个孩子的女性比未生育的女性工资低7%,生育两个及以上孩子的女性工资降低22%。[14]在英国,生育一孩和二孩的女性的小时工资分别下降6%和13%,且年收入差距更大。[4]在欧洲,每多生一个孩子,女性的工资会减少10%~11%。[15]西班牙劳动力市场中也存在“生育的工资惩罚”,子女数量与女性收入显著负相关,且随着生育的子女数量增加,女性收入的递减效应更显著。[16]一些学者对“生育的工资惩罚”进行解释,可能的原因包括雇主歧视、[17]职业中断引致的女性人力资本贬值以及女性生育后更加追求“生育友好型”工作岗位等。[18-19]对于不同受教育程度的女性而言,一些研究发现生育的工资惩罚在高中以下受教育程度的女性群体中不存在,只在高中及以上教育程度的女性群体中存在。[20]也有研究表明女性在初次返回工作时面临的工资惩罚最高,中等技能型女性比低、高技能型女性遭受更大的工资惩罚。[21]还有研究表明教育程度较高的女性会遭受更大的工资惩罚。[22]从收入的角度而言,低收入女性的生育惩罚程度更高。[23]

中国的生育政策以及社会性别规范等方面与西方国家存在较大差异。有研究认为生育对女性的收入无显著影响。[24]生育女性可能会倾向于对工作岗位进行筛选,如选择工作时间灵活、精力投入较少的非正规就业岗位,或者是自雇佣,[25-26]或仅表现为劳动中断,而收入未出现下降。[27]也有研究认为生育会不同程度地导致城镇女性收入水平下降,且对高等教育、管理部门及国有部门工作的女性更为显著。[28]而对于体制内职工而言,每生育一个子女会使城镇体制内女职工平均月工资下降15.9%,小时工资显著下降18.4%,且对受教育程度低或没有管理职务的女职工影响更强。[29]从不同生育数量上看,生育一个子女会导致其平均小时工资下降10.0%,生育两个子女和三个及以上子女其平均小时工资下降18.9%和27%,子女数量的边际影响略微下降,并且生育对于小时工资的影响具有长期效应,分别减少0.7%、1.4%和2.1%。[30]

劳动力市场中女性的生育惩罚不仅体现在工资或收入方面,也存在于工作时间和就业率方面。在劳动供给方面,依据贝克尔基于劳动供给理论对生育行为与女性劳动供给关系的探讨可知,女性面临工作、家庭照料及闲暇的选择,因此相对于未生育女性而言,已生育女性的家庭照料时间会更长。[31-32]在传统的家庭分工中,女性更倾向于承担照顾家庭和子女的责任,因而,生育可能导致女性就业率的下降及工作时间的减少。[33]该结论也得到了众多学者的实证验证。[34-37]虽然生育对女性就业率及工作时间的影响程度存在一定的差异,这与不同国家或地区的生育政策及社会文化制度等息息相关,但总体上,生育会显著阻碍女性就业及减少女性的工作时间。

我国的一些研究认为生育对女性的就业无显著影响,[38-39]但更多研究认为生育对女性就业产生bxNu4RGWeTvwQm6qW4XZtiYI7kCIXz+8uciWpnD0iBM=显著的阻碍作用。随着年龄的增加,生育子女数量对女性就业的阻碍作用不断下降。[40]生育对非农就业女性的影响体现为对5周岁以下婴幼儿母亲的就业产生负向影响,[41-42]随着子女年龄的增加,子女数量增多,女性就业率反而上升。[43]也有研究表明子女数量与已婚妇女的就业呈现非线性趋势,当子女数量小于2时,子女数量增加对女性就业具有显著促进作用,当子女数量大于2时则对女性就业产生抑制作用。[44]从不同孩次生育的角度而言,女性的就业率和工作时间都在其一孩生育当年明显下降,持续至孩子4岁才逐渐回升。[45]二孩生育对女性工作时间的影响较小,但生育二孩女性的就业率显著降低,[46]且二孩生育会抑制低学历女性的工作时间,但对中高学历女性的工作时间无显著影响。[47]在生育的就业惩罚效应中,隔代照料、正规照料等替代母亲抚育子女的方式可以在一定程度上缓解生育女性就业的惩罚效应。[48-51]

综上所述,中国劳动力市场中女性生育惩罚的研究尚未达成一致性结论,且多数研究关注子女数量对女性就业、工作时间及工资收入的影响。因此,本文着重研究生育事件对已婚女性就业、工作时间及收入的影响来测度女性的生育惩罚,并进一步分析在不同教育程度及不同孩次生育女性中生育惩罚的具体表现,一方面有助于我们更好地理解女性在劳动力市场中所面临的困境,加深对劳动力市场的认识,进而提出适当的对策;另一方面可以为提高生育水平提供一定的数据支撑,为相关政策的制定和调整提供依据。

二、数据和统计描述

1. 数据来源及筛选

在考虑现有数据库信息及数据可获得性的情况下,本文采用“中国家庭追踪调查”(China Family Panel Studies,CFPS)数据,主要是基于以下几方面的考虑:一是全面性和可获得性。该数据库来源于全国性、大规模的调查项目,目标样本规模为16 000户,同时该数据可供学者进行学术研究之用;二是科学性。该数据采用科学抽样方法保证了样本的代表性;三是连续性。该数据以2010年为基线进行追踪调查,每2年调查一次,迄今已开展了6期调研,其数据具有较好的连续性,可以通过面板数据追踪被调查者的相关情况变动,避免样本选择偏差问题;四是丰富性。该数据调研的内容涉及家庭问卷、成人问卷和少儿问卷等,涵盖了家庭成员、婚姻、生育、代际关系、就业特征等信息,为本文的研究提供了丰富翔实的数据基础。

本文选取2018年和2020年的调查数据分析女性的生育惩罚效应。考虑我国女性法定结婚年龄及退休年龄的界限,本文首先保留了20岁到50岁的已婚女性,再删除正在上学、退休、残疾以及就业状态和教育等关键变量缺失的个体。最终获得有效样本数量分别为7 407个和5 533个。更进一步地,对2年数据进行匹配得到平衡面板数据。将生育事件视为一个“实验”,实验组为2018—2020年生育子女且其最大子女年龄在16岁以下的女性个体;对照组为未生育女性和该时段内未生育且其他子女年龄在16周岁以下的女性。基于2020年的实验组和对照组样本匹配2018年的样本,最终得到样本数4 242个。

因生育惩罚可能体现在就业、工作时间和收入方面,因此本研究的被解释变量包括就业、工作时间和收入三部分。其中就业为虚拟变量,就业取值为1,非就业取值为0;工作时间为周工作时间;月收入为调查中的每月税后的月工资及各项补贴和奖金之和。核心解释变量为生育事件,是指已婚女性在2018—2020年间是否生育的虚拟变量,生育取值为1,未生育则取值为0。控制变量包括:女性人口统计学信息,包含年龄、受教育程度、户口类型、健康状况、所在地区;家庭信息为是否与父母同住;就业信息中包含工作单位类型、是否签订劳动合同、是否是管理岗位及职业类型等。

2. 描述统计

基于2020年数据,表1显示了女性生育情况的统计结果。总体上生育一孩及生育二孩的女性居多。随受教育程度提高,未生育及生育一孩的女性比例明显上升,小学及以下教育程度的女性未生育子女的比例仅为2.3%,而大学本科及以上未生育子女的女性比例达到18.18%;受教育程度为小学及以下的女性中仅生育一孩的比例为19.69%,而大专学历女性仅生育一孩的比例达55.01%,大学本科及以上受教育程度女性中仅生育一孩的比例高达59.67%。随受教育程度的提升,生育二孩及多孩的女性比例不断下降,受教育程度为小学及以下和初中的女性中生育二孩的比例分别为55.59%和49.19%,而受教育程度为大学本科及以上的女性中生育二孩的比例仅有20.83%,生育多孩的比例甚至下降为1.32%。

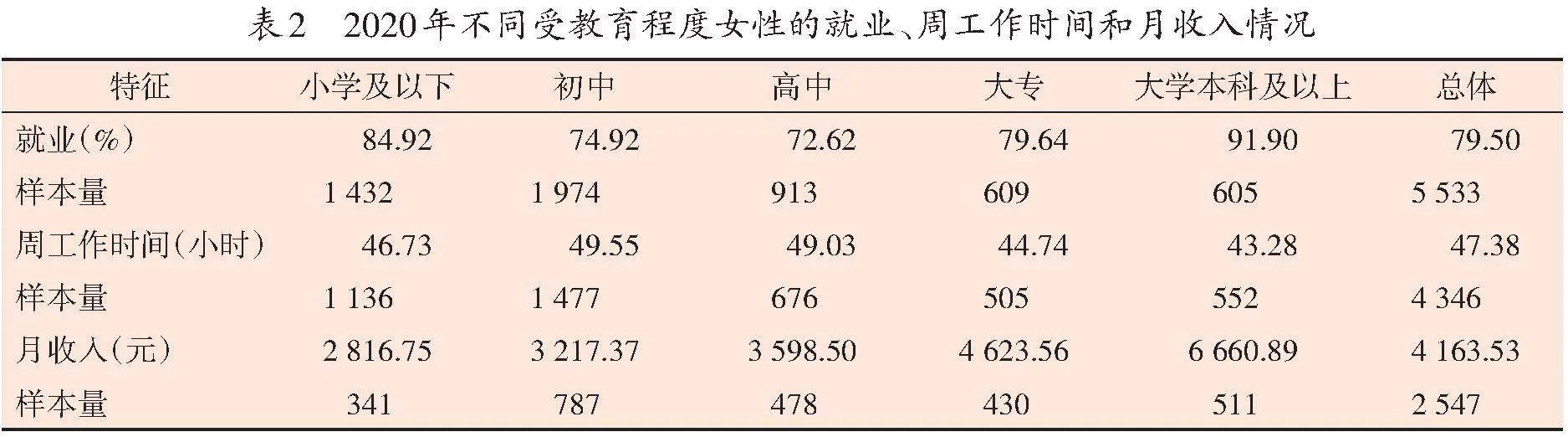

受教育水平提升一方面影响女性的就业选择及收入情况,进而影响女性生育决策的机会成本;另一方面,受教育水平还可能会影响女性的生育观念,较高受教育程度女性可能会更加追求自我价值的实现,而倾向于减少家庭育儿的时间及精力给付,可能会导致较高受教育程度的女性倾向于少生育子女。同时,较高受教育程度的女性可能对子女的教育投入较高,会预期到子女的养育成本高而减少生育。因此,本文将对不同受教育程度女性的就业、工作时间及收入进行统计,结果如表2所示。

从就业率来看,在高中到大学本科及以上群体中,就业率随着受教育程度的提升而不断上升,但是小学及以下和初中女性群体的就业率高于高中的女性。具体分析可知小学及以下和初中女性群体中农业就业的比例较高,在小学及以下受教育程度的群体中农业就业的比例高达50%以上。从工作时间的角度可知,整体上受教育程度较高女性的周工作时间更少。从月收入的角度而言,受教育程度越高的女性所获得的月收入水平越高。人力资本理论指出教育会增加女性的就业机会,且保障女性在劳动力市场中有更多的选择权和主动性,因此受教育程度较高的女性可以更容易获得工作时间短且工作条件好的岗位,且随着受教育水平的提升,其所获得的工资收入水平会越高。因此,不同受教育程度女性就业及工作时间的统计结果是符合人力资本理论预期的。

表3给出了不同生育状况下不同受教育程度女性的就业、周工作时间及月收入情况,整体上并未发现生育子女数量与就业率之间的明显关系,而对于工作时间而言,初中及以上学历的女性生育一孩和二孩会降低其周工作时间,生育多孩女性的周工作时间反而上升,这可能缘于生育多孩家庭的经济负担较重,因而女性更加努力工作。从收入角度而言,初中及以下学历女性中未生育女性的月收入水平最高,而高中学历女性中,生育多孩的女性月收入最高,大专及以上学历女性中生育一孩女性的月收入最高。

为探究生育对不同受教育程度女性就业、周工作时间和月收入的影响,本文将女性按照大专及以上学历和高中及以下学历分为高学历组和低学历组两部分,并基于2018年和2020年的平衡面板数据给出了不同学历组中不同生育状况女性的就业、周工作时间和月收入的统计结果(见表4)。

对于低学历组的女性而言,2018年至2020年生育和未生育女性的就业率都提高,但生育女性的就业率上升高于未生育女性,双重差分结果显示生育可能会导致低学历女性就业率的提高;生育女性的周工作时间是下降的,而未生育女性的周工作时间是上升的,双重差分结果表明生育可能会降低女性的工作时间;生育女性的月收入下降,而未生育女性的月收入上升,双重差分为-362.94,意味着生育可能会导致低学历女性的月收入下降。

对于高学历组的女性而言,2018年至2020年生育女性的就业率下降,而未生育女性的就业率上升,双重差分结果显示生育可能会导致高学历女性就业率下降;生育女性的周工作时间基本未改变,而未生育女性的周工作时间略微上升,双重差分结果表明生育对高学历女性的工作时间影响较小;生育和未生育女性月收入都是上升的,双重差分为-536.05,意味着生育可能会导致高学历女性的月收入下降。

综上所述,生育对高学历女性和低学历女性的就业、周工作时间和月收入的影响可能存在一定的差异。但统计结果并不能完全说明生育和未生育女性的就业、周工作时间和月收入源于生育事件。生育和未生育女性本身可能存在明显的特征差异,且女性的就业、工作时间和收入水平对生育决策产生影响,例如工作时间短或非就业个体更有时间和精力抚养孩子,因此其选择生育的概率会更高;又比如女性工作所获得的收入可能支持女性承担长期的育儿支出而促使其倾向于选择生育。基于此,消除样本选择偏差和反向因果的作用才能更准确地获得生育对女性就业、工作时间和收入的影响。因此,需要借助回归、倾向分匹配方法控制女性除生育以外的其他影响其就业、工作时间和收入的特征后再对配对样本进行比较分析。

三、研究方法

在研究生育对已婚女性就业、工作时间和收入影响的问题中,有两方面原因会导致内生性问题的存在:一是遗漏变量问题,可能存在不可观测因素影响女性的就业、工作时间和收入及生育行为的选择,如性格随意且自律性较差的个体可能会生育更多子女以及获得较低的工资收入;二是生育与就业、工作时间和收入之间可能存在反向因果关系,众多研究表明个人收入水平会对生育决策产生影响。因此,为消除不可观测变量对结果变量的影响,本研究先基于面板数据的个体固定效应模型的离差变换消除已婚女性个体非时变不可观测因素对其就业、工作时间及收入的影响;再基于面板数据的纵向分析考查本文研究前一时点的生育对后一时点的就业、工作时间和收入的影响,以消除就业、工作时间和收入对生育决策的反向作用。

由于女性个体的受教育程度、户口类型、合同类型及就业特征和所属地区等个体特征变动较小,女性年龄变动是随时间同等增加,因此本文直接对每一个女性个体的就业、工作时间和收入进行一阶差分变换,计算得到女性群体就业、工作时间和收入变动分别可表示为(employit-employi,t-1)、(whourit-whouri,t-1)和(wageit-wagei,t-1)。本文将2018年至2020年生育子女的女性作为处理组,未生育的女性作为控制组。因此有:

由于生育、未生育的女性本身存在特征差异,因此本文采用倾向分匹配的方法对生育和未生育女性群体进行匹配,构建已婚女性的生育选择方程如下:

[PDi=1X=Φγ1+γ2Xi] (1)

[Φ⋅]表示标准正态分布的累积分布函数,[X]表示影响女性生育决策的其他变量,包括年龄、就业特征及家庭特征等,[γ1]表示常数项,[γ2]表示回归系数,根据处理变量[Di]与协变量[Xi]分别估计生育女性和未生育女性的倾向值。进一步,计算匹配后生育女性与未生育女性的就业、工作时间及收入水平差异。即([employit]-[employ]i,t-1)1-([employit]-[employ]i,t-1)0、([whourit]-[whour]i,t-1)1-([whourit]-[whour]i,t-1)0和([wageit]-[wage]i,t-1)1-([wageit]-[wage]i,t-1)0。

四、研究结果

本文基于2018—2020年平衡面板数据,将倾向值匹配方法与基于面板数据的DID方法相结合分析中国劳动力市场中的生育惩罚问题。

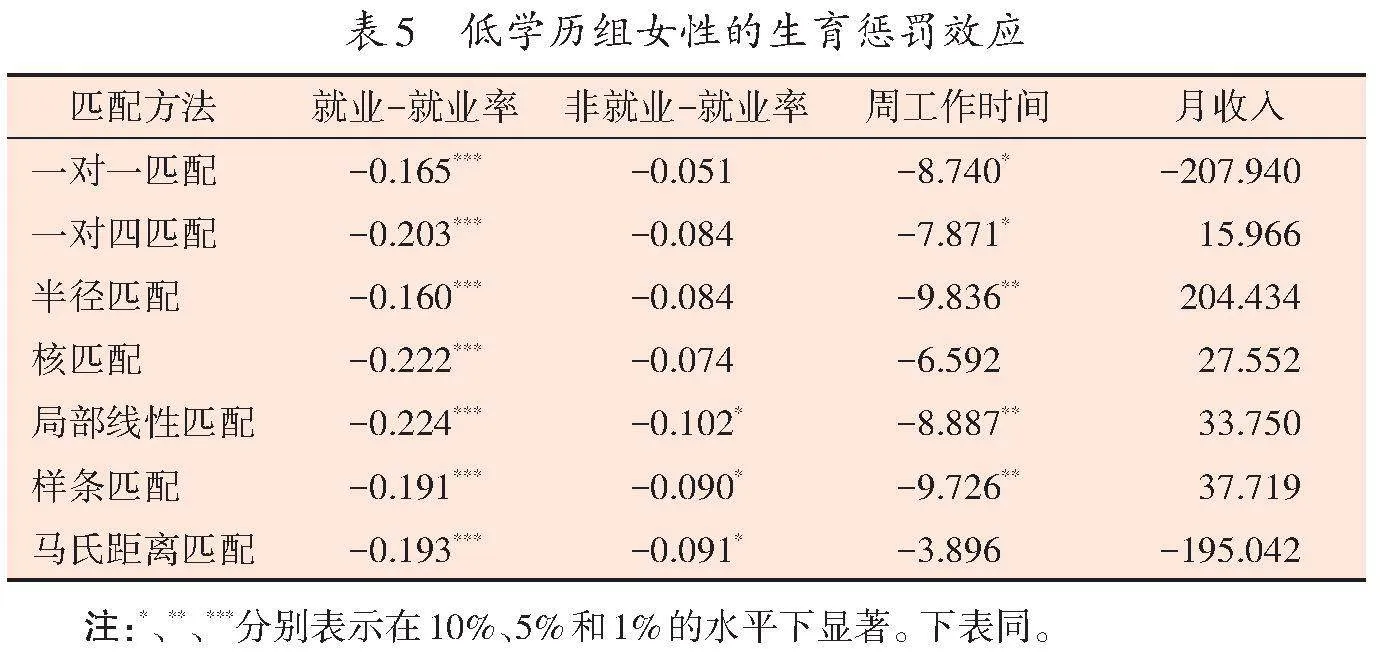

1. 低学历组女性的生育惩罚效应

对于低学历组的女性而言,第一,生育会导致就业女性生育后就业率的显著下降,在就业女性中,生育女性就业率比未生育女性低16.0%~22.4%;第二,生育会显著抑制低学历女性在劳动力市场中的周工作时间,生育女性的周工作时间将比未生育女性低3.896~9.836小时;第三,从收入角度看,生育对女性月收入未产生显著影响。更为值得关注的是,生育行为导致非就业女性的非就业状态更容易持续下去(见表5)。

2. 高学历组女性的生育惩罚效应

表6给出了高学历组的女性生育惩罚的结果。可以发现生育对高学历组的女性工作时间同样具有显著的负向影响,但其减少的幅度较小;在已就业女性群体中,生育导致高学历组的女性就业率的下降相对于低学历组的女性更小;从收入层面来看,生育对高学历组女性的月收入无显著影响。高学历女性可能通过寻找生育友好型岗位的方式缓解生育和工作之间的矛盾,而低学历女性在劳动力市场中处于相对弱势的地位,其无法通过选择生育友好型岗位的方式缓解生育和工作之间的矛盾,因此生育导致低学历女性失业的概率较高。

五、异质性分析

为了探求不同孩次的生育惩罚效应,本文将生育划分为一孩生育和二孩及多孩生育两组,分别考察其对已婚女性就业、工作时间及收入水平的影响。表7和表8分别给出了一孩和二孩及多孩的生育惩罚效应结果。

从不同学历组的层面看,一孩生育对高学历组女性的就业惩罚效应为16.3%~33.8%,而对低学历组女性的就业惩罚效应在35.5%~49.5%之间,因此生育对高学历就业女性的就业惩罚效应相对于低学历组的女性而言较小。一孩生育对低学历组和高学历组女性的周工作时间均无显著影响。一孩生育对高学历组的女性收入惩罚效应更高,但统计上处理效应结果不显著。因此,一孩中的生育惩罚效应主要体现为就业惩罚效应。这可能一方面与中国传统的“传宗接代”的思想有关,女性或其家庭在生育一孩时无更大的选择权,另一方面由于育儿经验的不足及对一孩抚育的重视,女性将投入更多的时间和精力在抚育上,因此导致一孩生育对女性就业的惩罚效应较大。

由表8可知:从不同学历组的女性角度来看,二孩及多孩生育行为对低学历组女性的就业及工作时间的影响较大,具体而言,导致低学历女性就业率下降9.0%~14.1%,周工作时间减少4.97~9.10小时,同时还会导致未就业女性失业状态的长期持续。对高学历组女性就业的抑制程度为9.1%~9.2%,而对其周工作时间无显著影响。从收入方面看,低学历组女性和高学历组女性的二孩及多孩生育均未表现出生育的收入惩罚效应。

从以上的分析结果可知不同孩次生育对女性劳动力市场的表现的影响是不同的。一孩生育对女性的影响主要表现在就业率的下降上,使已婚女性就业率下降幅度较大,而二孩及多孩生育一方面表现在就业率的下降,另一方面还表现为周工作时间的减少,可以说明一部分“生育-工作”冲突通过降低工作时间的方式进行缓解,可能是由于二孩多孩及生育导致育儿支出的增加,促使女性选择灵活工作时间的工作而非失业。除此以外,一孩生育对未就业女性的影响中未表现出失业的持续性,而二孩及多孩生育对未就业状态低学历女性表现出失业的持续性影响,一定程度上可理解为二孩及多孩生育导致低学历女性长期失业进而退出劳动力市场,这可能源于二孩生育导致女性的家庭照料和抚育负担进一步加重,并且低学历女性的收入水平较低,工作收入未能弥补其他替代方式的育儿支出,因此出于经济衡量的视角而选择回归家庭。而对于高学历女性而言,二孩及多孩生育对其就业的抑制作用较小,且周工作时间未发生显著变化,可能是由于高学历女性的收入水平较高,其退出劳动力市场的损失较大,因此可以通过购买机构服务或家政服务的方式抚育子女,从而降低生育的惩罚效应。从收入层面看,一孩生育对女性的月收入具有负向影响,但具体划分学历后,一孩生育对低学历和高学历女性的月收入无显著影响,二孩及多孩生育同样对女性的收入无显著影响,说明生育后女性虽然会面临“工作-生育”的冲突,但其并未在工作中表现出生产率下降的趋势,这与中国劳动力市场的特征是密切相关的。

六、结论与建议

本文基于2018年和2020年“中国家庭追踪调查”数据,分析生育行为对已婚女性就业、工作时间及收入的影响,得出如下研究结论:

一是整体上生育会导致就业女性的就业率下降,而生育后仍处于就业状态的女性的工作时间也将减少。可以发现生育对女性就业具有一定程度的惩罚效应。女性群体普遍面临的“工作-育儿”冲突将导致女性群体在劳动力市场中处于不利的地位。对于仍就业的女性而言,生育后其月收入水平并未显著降低,说明生育后女性并不会因为生育而影响工作表现或工作效率。因此,劳动力市场应正确看待女性的生育行为,不应歧视生育女性。

二是从不同学历组来看,生育行为对低学历组女性的就业惩罚效应更大,就业率下降更多,且周工作时间的降低也更多。可能缘于低学历女性自身的工资水平较低、更多从事劳动密集型及工作时间较长的工作,因此一方面其生育的机会成本较低,更容易因生育行为而主动放弃工作;另一方面,就业的劳动强度较大,导致女性难以平衡工作与育儿的时间冲突,因而生育对低学历组女性的就业惩罚效应更大。除此以外,未就业的低学历组女性因生育行为更易导致其未就业状态的延续,即生育会导致部分低学历女性长期失业或退出劳动力市场。生育对高学历女性就业的惩罚效应较小,可能源于高学历女性的工作保障更强,但是实际中面临的“工作-家庭”冲突也在一定程度上导致了一部分高学历女性失业。同时,高学历女性的周工作时间减少,但是其月收入并未出现显著下降,因此高学历组的女性可能通过寻找生育友好型岗位的方式减少工作时间且不影响其工资水平。

三是从不同孩次生育的角度看,一孩生育对女性的就业惩罚效应更大。在一孩生育中,生育对女性的影响体现在就业率的下降上,但相对于二孩及多孩生育而言,其就业率的下降更多,整体上高达30%左右。且对于低学历组的女性而言,其就业率的降低甚至达到35%左右,因此,一孩生育时女性可能因第一次经历生育事件,需要更多的时间和精力用于育儿而导致大量的女性回归家庭。一孩生育导致的“生育-工作”冲突是较大的。二孩及多孩生育对女性就业整体上表现为就业率的小幅度下降及工作时间的较小幅度的降低,一般情况下,二孩及多孩的生育更多是经过深思熟虑的,是理性选择的结果,因此其对女性的就业抑制效应较小。二孩及多孩生育对女性就业的抑制作用基本表现为对低学历组女性就业的抑制作用,而对高学历组女性无显著影响。

基于以上研究结论,本文提出政策建议如下:

第一,政府部门应加强对企业的监管,监督企业保障女性的合法生育权益,为女性职工提供基本的生育保障。严格执行生产假制度,保障女性生育后有一定的时间间歇,禁止企业方以各种理由解雇或劝退孕期及生育期的女性职工。贯彻哺乳假制度,为生育女性创造良好的工作环境、提供相对灵活的工作时间等,均会一定程度上缓解生育对女性就业的效应抑制。生育支持政策的贯彻执行有助于缓解因生育行为导致的女性职业中断,并且可以提升女性职工对企业的认同感,长期来看对企业经济绩效及员工职业发展都是有利的。

第二,对于因生育而主动或被动失业的女性而言,政府应着力提供更多的就业培训或就业信息服务,有效促进因为生育而导致失业的女性更快回归劳动力市场。失业后女性会面临职业技能水平退化的问题,而导致其难以适应市场的要求,且存在育儿时间限制的情况可能会导致其就业困难。因此,政府相关部门应该对市场中具有相对灵活工作时间的岗位信息进行整理和披露,有助于提升育儿女性的就业概率。同时,政府应鼓励企业设置一些工作时间灵活的岗位,一方面增加企业用工的灵活性,另一方面可以促进育儿女性实现就业,避免人力资本的浪费。

第三,相关部门应加大婴幼儿托育服务的供给数量和质量,从根本上缓解女性的“生育-工作”冲突,降低家庭育儿成本。即使生产假及哺乳假能够完全贯彻执行,但是其时间仍然是较短的,而婴幼儿需要照料是客观存在的事实,托育机构可以一定程度上替代母亲对婴幼儿的照料,从而将生育女性从育儿事务中解放出来,进而促进其就业。要提供良好的育儿服务,政府应进行一定程度的补贴,否则仍旧不能达到替代的作用。

第四,加强建设生育友好型社会的宣传和引导。一方面,应该引导男性分担部分育儿责任,平衡家庭内部分工,缓解女性的育儿压力,有助于构建良性的婚姻关系,促进家庭成员互帮互助的和谐氛围,父母共同参与也有助于儿童的身心健康发展;另一方面,应该在全社会范围内创造生育友好的文化氛围,认可女性生育的重要贡献,同时促进企业为男性职工提供生产假及育儿假等,缓解劳动力市场因女性独有的生产假和育儿假而导致的对女性职工的歧视,促进性别平等。

【参考文献】

[1] 翟振武,李姝婧. 把握生育新态势 建立整体性生育支持政策体系[J]. 人口研究,2022(6):10-16.

[2] 陈卫,刘金菊. 近年来中国出生人数下降及其影响因素[J]. 人口研究,2021(3):57-64.

[3] 张樨樨,杜玉帆. “全面二孩”政策背景下生育对城镇女性职业中断的影响研究[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版),2019(1):159-168.

[4] Waldfogel J. The Effects of Children on Women’s Wages[J]. American Sociological Review,1997,62:209-217.

[5] McDonald P. Gender Equity in Theories of Fertility Transition[J]. Population and Development Review,2000,26(3):427-439.

[6] Agüero,Jorge,Mindy Marks. Motherhood and Female Labor Force Participation:Evidence from Infertility Shocks[J]. The American Economic Review,2008,98(2):500-504.

[7] 计迎春,郑真真. 社会性别和发展视角下的中国低生育率[J]. 中国社会科学,2018(8):143-161.

[8] Polachek S W. Occupational Self-selection:A Human Capital Approach to Sex Difference in Occupational Structure[J]. The Review of Economics and Statistics,1981,63(1):60-69.

[9] Mertens N,Schippers J,Siegers J. Career Interruptions and Women’s Life-time Earnings[J]. European Journal of Women’s Study,1995,2(4):469-491.

[10] Becker G S. A Treatise on the Family:England Edition[M]. Boston:Harvard University Press,1991:30-79.

[11] Stier H,Lewin-Epstein N,Braun M. Welfare Regimes,Family-Supportive Policies,and Women’s Employment along the Life-Course[J]. American Journal of Sociology,2001,106(6):1731-1760.

[12] Budig M J,England P. The Wage Penalty for Motherhood[J]. American Sociological Review,2001,66(2):204-225.

[13] Correll S J,Benard S,Paik I. Getting a Job:Is There a Motherhood Penalty?[J]. American Journal of Sociology,2007,112(5):1297-1338.

[14] Korenman S,Neumark D. Marriage,Motherhood,and Wages[J]. Journal of Human Resources,1992,27(2):233-255.

[15] Rhys D,Gaelle P. The Family Gap in Pay in Europe:A Cross-country Study[J]. Labour Economics,2005,12(4):469-486.

[16] Molina J A,Montuenga V. The Motherhood Wage Penalty in Spain[J]. Journal of Family and Economic Issues,2009,30(3):237-251.

[17] Guyan J,Charles K K. Taste-based or Statistical Discrimination:The Economics of Discrimination Returns to Its Roots[J]. The Economic Journal,2013,123(572):417-432.

[18] Angelov N,Johansson P,Lindahl E. Parenthood and the Gender Gap in Pay[J]. Journal of Labor Economics,2016,34(3):545-579.

[19] Le Barbanchon T,Rathelot R,Roulet A. Gender Differences in Job Search:Trading off Commute against Wage[J]. The Quarterly Journal of Economics,2021,136(1):381-426.

[20] Anderson D J,Binder M,Krause K. The Motherhood Wage Penalty:Which Mothers Pay It and Why?[J]. The American Economic Review,2002,92(2):354-358.

[21] Anderson D J,Binder M,Krause K. The Motherhood Wage Penalty Revisited:Experience,Heterogeneity,Work Effort,and Work-Schedule Flexibility[J]. Industrial & Labor Relations Review,2003,56(2):273-294.

[22] Amuedo-Dorantes C,Kimmel J. The Motherhood Wage Gap for Women in the United States:The Importance of College and Fertility Delay[J]. Review of Economics of the Household,2005,3(1):17-48.

[23] England P,Bearak J,Budig M J,Hodges M J. Do Highly Paid,Highly Skilled Women Experience the Largest Motherhood Penalty?[J]. American Sociological Review,2016,81(6):1161-1189.

[24] Mu Z,Xie Y. “Motherhood Penalty” and “Fatherhood Premium”? Fertility Effects on Parents in China[J]. Demographic Research,2016,35:1373-1410.

[25] 苏群,李潇,常雪. 家庭劳动、家庭结构与农村已婚女性劳动参与:基于CHNS的面板数据分析[J]. 农林经济管理学报,2020(2):227-234.

[26] 黄乾,曹书睿. 孩子数量对已婚女性就业选择的影响[J]. 中国经济问题,2022(6):67-81.

[27] 薛君. 女性多孩生育收入惩罚效应的城乡对比:基于2017年生育状况抽样调查数据的分析[J].人口与发展,2022(6):59-68.

[28] 於嘉,谢宇. 生育对我国女性工资率的影响[J]. 人口研究,2014(1):18-29.

[29] 刘娜,卢玲花. 生育对城镇体制内女性工资收入的影响[J]. 人口与经济,2018(5):10-19.

[30] 陈卫,董浩月,刘金菊. 生育对中国女性工资率的影响:基于队列视角的分析[J]. 统计研究,2022(5):119-133.

[31] Becker G S. Human Capital,Effort,and the Sexual Division of Labor[J]. Journal of Labor Economics,1985(1):33-58.

[32] Blundell R,T Macurdy. Labor Supply:A Review of Alternative Approaches-Science Direct[C]//Handbook of Labor Economic,Volume 3,Part A. 1999:1559-1695.

[33] Willis R J. What Have We Learned from the Economics of the Family?[J]. American Economic Review,1987,77(2):68-81.

[34] Angrist J D,Evans W N. Children and Their Parents’ Labor Supply:Evidence from Exogenous Variation in Family Size[J]. American Economic Review,1998,88 (3):450-477.

[35] Glauber R. Marriage and the Motherhood Wage Penalty among African Americans,Hispanics,and White[J]. Journal of Marriage and Family,2007,69(4):951-961.

[36] Daouli J,Demoussis M,Giannakopoulos N. Sibling-Sex Composition and Its Effects on Fertility and Labor Supply of Greek Mothers[J]. Economics Letters,2009,102(3):189-191.

[37] Mary A S. The Impact of Children on Women’s Labour Supply and Earnings in the UK:Evidence Using Twin Births[J]. Oxford Economic Papers,2016,68(1):197-216.

[38] 彭争呈,邹红,宋泽. 多孩生育政策抑制了女性就业吗:基于单独二孩政策的研究[J]. 经济学动态,2023(1):89-105.

[39] 张海峰. 生育政策调整对女性劳动供给的影响:基于DID-PSM方法的证据[J]. 西北人口,2022(3):13-27.

[40] 颜宇. 生育年龄对已婚女性劳动参与的影响[J]. 人口学刊,2020(5):83-97.

[41] 庄渝霞,冯志昕. 论生育事件对女性和男性职业地位获得的影响:基于CHNS1993-2015年追踪调查的实证研究[J]. 人口学刊,2022(5):1-20.

[42] 詹鹏,毛逸波5dbb415d0bb076d19604b09b834cec64,李实. 城镇女性劳动供给长期趋势研究:来自教育扩张和生育行为的解释[J]. 中国工业经济,2021(8):56-74.

[43] 甘春华,杨帼英. 孩子数量对城市已婚女性劳动供给的影响[J]. 中华女子学院学报,2018(6):64-71.

[44] 乐章,张艺珂. 收入还是替代:子女数量与中国女性劳动参与[J]. 南方人口,2019(3):46-56.

[45] 杨凡,何雨辰. 中国女性劳动供给中的“母职惩罚”[J]. 人口研究,2022(5):63-77.

[46] 郭凤鸣,常慧,林嵩淇. 二胎生育对女性工作时间和就业的影响[J]. 青年研究,2023(4):55-68.

[47] 郭凤鸣,常慧. 二胎生育对女性就业和工作时间的动态影响:基于事件研究法的分析[J]. 人口学刊,2023(6):97-112.

[48] 邹红,彭争呈,栾炳江. 隔代照料与女性劳动供给:兼析照料视角下全面二孩与延迟退休悖论[J]. 经济学动态,2018(7):37-52.

[49] 孙继圣,周亚虹. 居住模式、幼年子女数量与已婚女性的劳动供给:基于儿童看护视角的讨论[J]. 财经研究,2019(6):57-70.

[50] 杜凤莲. 家庭结构、儿童看护与女性劳动参与:来自中国非农村的证据[J]. 世界经济文汇,2008(2):1-12.

[51] 赵昕东,王烨. 隔代照料对劳动供给的影响研究[J]. 经济评论,2021(1):127-145.

Women’s Fertility Penalties in China’s Labor Market

Abstract:Based on the data of the 2018 and 2020 China Family Panel Studies(CFPS),this paper combines the difference-in-differences method with the propensity score matching method to analyze the fertility penalties of married women in China’s labor market. The study results show that childbirth has no significant effect on women’s monthly income on the whole,but fertility significantly reduces women’s weekly working hours and employment probability,that is,in China’s labor market,the fertility penalty is manifested as fertility employment penalty,but not the fertility wage penalty effect. From the perspective of education level,compared with women with high education,childbirth leads to a greater decline in the proportion of women with low education and a greater decrease in working hours,that is,childbirth has a greater penalty effect on the employment of women in the low education group. From the perspective of different births,the fertility penalty of women having one child is mainly reflected in the reduction of employment probability,while the fertility penalty of two or more children is manifested in the decline of employment ratio on the one hand,and the reduction of working hours on the other hand. Therefore,first,government departments should strengthen the supervision of the labor market,protect the legitimate rights and interests of women,such as maternity leave,breastfeeding leave and maternity allowance,and put an end to the situation where enterprises discriminate against female employees because of childbirth or even dismiss female employees in disguise,which ultimately leads to forced unemployment of women who give birth. Second,government departments should advocate enterprises to increase the flexibility of working hours for women who give birth,improve the supply of child care services in social care institutions,alleviate women’s “work-family” conflicts,curb women’s voluntary withdrawal from the labor market due to childcare pressure,and reduce the risk of unemployment caused by childbirth. Third,for women with low education who are forced to become unemployed,government departments should provide corresponding employment training services to shorten the duration of unemployment for female workers in the low education group. Fourth,the whole society should advocate that men in the family should assume part of the childcare responsibilities,balance the division of labor in the family childcare,ease the burden of women’s childcare,and build a child-friendly society. On the one hand,the above measures will help alleviate the negative impact of the decline in the proportion of female employment and the reduction of working hours caused by childbirth,promote women’s employment and physical and mental health development. On the other hand,they will help alleviate the “work-family” conflict of female workers,especially the conflict between work and childcare,reduce the burden of women’s childbirth,effectively invigorate fertility levels in China.

Key Words:Fertility,Women,Fertility Penalties,Group Difference