家庭化迁移对流动人口就业质量的影响及机制研究

2024-08-01沈可张国梁

【摘 要】 近20年来流动人口家庭化迁移趋势逐渐增强,已经取代个体迁移成为我国人口迁移的主要模式。现有研究已关注家庭化迁移对流动人口就业的影响,但大多仅聚焦流动人口就业概率或者工作收入等方面,缺乏对就业质量影响的考察,对家庭化迁移影响就业的机制分析也有待进一步完善。在以人为核心的新型城镇化战略稳步推进的背景下,探究家庭化迁移如何影响流动人口就业质量对于促进流动人口市民化、提升城镇化质量具有重要意义。本文基于2018年中国流动人口动态监测调查(CMDS)数据,从工作收入、工作强度、工作保障、单位性质、就业身份五个维度构建流动人口就业质量综合指数,并采用多元线性回归模型实证检验家庭化迁移对流动人口就业质量的影响及其作用机制、调节因素。研究发现:家庭化迁移对流动人口就业质量具有显著的负面影响,但随着家庭化迁移程度的加深,这种负面影响会逐渐减弱;从就业质量各子指标来看,家庭化迁移虽然提高了流动人口的收入水平,但也显著增加了其劳动强度,降低了其工作保障、单位稳定性与职业层级;异质性分析结果表明家庭化迁移对流动人口就业质量的影响具有明显的性别差异与年龄差异,其对女性、中年流动人口就业质量的负面影响大于男性、青年和中老年流动人口;中介效应结果表明家庭化迁移既因增加流动人口的家庭照料负担和经济负担而降低了其就业质量,也因增强其居留意愿而提高了流动人口的就业质量,但前两条路径的作用力度大于第三条路径;调节效应结果表明家庭化迁移对流动人口就业质量的影响因随迁家庭成员而异,母亲随迁会显著降低家庭化迁移对就业质量的负面冲击,而父亲随迁会加剧这一负面冲击。针对流动人口面临的“团圆”和“乐业”两难抉择,政府应致力于推进公共服务均等化,完善流动人口的就业、生活保障,特别是保障女性流动人口的就业权益,满足流动人口对子女托育、教育、父母养老等需求,促进迁移家庭的社会融入,推动其市民化进程。

【关键词】 流动人口;家庭化迁移;就业质量

【中图分类号】 F240 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.04.007

【文章编号】 1004-129X(2024)04-0099-14

一、引言

改革开放以来,随着经济的高速发展与户籍限制的逐渐放松,我国流动人口规模迅速增长。第七次全国人口普查数据显示2020年我国流动人口规模达3.76亿,较2010年增长近70%,流动人口占全国总人口的比重也从2010年的16.12%上升至2020年的26.06%。[1]我国正由低流动性、安土重迁的“乡土中国”向大规模、高频率迁移的“流动中国”转变。随着出生率的持续低迷,我国人口自然增长率长期保持在低位水平,2022年已迈入人口负增长的新时代,这昭示着人口流动必将在未来人口空间分布中发挥着越来越重要的作用。

从世界范围来看,人口流动进程可以划分为先驱阶段、家庭阶段与大众阶段,从分散的个体迁移向集中的家庭化迁移转型是人口流动的必经之路。[2]第四次全国人口普查结果表明20世纪90年代我国人口流动仍以个体迁移为主,但进入新世纪以来,越来越多的家庭成员随迁到流入地生活。[3] 2018年中国流动人口动态监测调查(CMDS)数据显示流动人口平均家庭规模约为3.1人,70%以上的流动人口是以部分或完整的家庭形式迁移,家庭化迁移已取代个体迁移成为人口迁移的主流模式并将成为未来我国人口迁移的新常态。家庭化迁移一方面缓解了空巢老人、留守儿童等社会问题,为流动人口就业提供社会与情感支持,提升了流动人口在流入地的定居意愿;另一方面家人随迁也加剧了流动人口的生活成本压力和家庭照料负担等,这深刻影响着流动人口的就业质量。

党的十九大、二十大报告多次强调“就业就是最大的民生”,要“实施就业优先战略”,保障更充分和更高质量的就业。人口迁移为工业化和城镇化提供了丰富的劳动力资源,2018年CMDS数据显示劳动年龄流动人口的就业率达到83.67%,已经实现了较为充分的就业,但其从事的行业大多集中于建筑业、批发零售业等,普遍存在强度大、收入低、保障不足等问题,整体就业质量显著低于本地人口。[4]伴随着新型城镇化战略和供给侧结构性改革的稳步推进,我国就业领域的主要矛盾也由数量型向质量型转变。[5]因此对流动人口就业的关注点不仅仅是其能否找到工作,而更应是如何提高其就业质量,这才是提升流动人口生活幸福感、促进本地化融合、实现市民化的关键,然而鲜有研究涉及在迁移形式中占主导地位的家庭化迁移如何影响流动人口的就业质量。鉴于此,本文利用2018年CMDS数据构建流动人口就业质量综合指数,探讨相较于个体迁移,半家庭化与完全家庭化迁移对流动人口就业质量的影响,并进一步考察此类影响在不同流动人口间的异质性、作用机制及调节因素。

二、理论基础

(一)文献综述

国内学者对流动人口就业基本情况进行了较为全面的分析。段成荣等详细梳理了我国30多年来流动人口的职业类型、所属行业、人力资本等方面的变动,发现流动人口在迁入地的就业仍然存在劳动时间长、工资水平较低、工作条件差等问题。[6]高文书基于五城市农民工调查数据同样发现农民工进城后往往从事劳动强度大、工作环境差、收入水平低的工作,在城市劳动力市场中处于弱势,与本地居民的就业差距较大。[7]

随着家庭化迁移趋势的凸显,家庭成员随迁对流动人口就业的影响也逐渐得到关注。马骍比较了独自迁移、半家庭化以及完全家庭化迁移的女性流动人口的就业状况,指出家庭化迁移程度越深,女性流动人口的就业概率越低,随迁子女数量是阻碍女性流动人口就业的关键因素。[8]宋月萍等也发现随迁子女年龄与女性流动人口就业概率密切相关,子女年龄越小,女性流动人口就业的可能性越低。[9]谢鹏鑫和姜春云等人的研究均发现子女随迁特别是幼年子女随迁阻碍了女性流动人口就业,而父母随迁照顾、子女托育或入学则能促进女性流动人口就业。[10-11]张航空等则考察了家庭化迁移对不同性别流动人口就业的影响,发现家庭化迁移降低了男性流动人口的就业可能性与工作时间,而对女性流动人口的不利影响不仅表现在就业概率还表现在月收入上。[12]

相关研究主要聚焦家庭化迁移对流动人口就业可能性、工作时长与工作收入的影响,尚缺乏对就业质量影响的考察,对家庭化迁移影响就业的机制分析也有待进一步完善。

(二)研究假设

新经济迁移理论(the New Economics of Labor Migration)强调了以家庭为迁移决策主体的重要性,即迁移不仅是为最大化个体利益,更多是要兼顾家庭整体利益。[13]因此家庭化迁移流动人口(尤其是女性流动人口)的就业选择往往需要考虑随迁子女和老人的照料问题,难以全身心投入工作,进而影响其就业质量。[14]此外,家庭成员随迁(特别是未成年子女与老年父母随迁)也加重了流动人口的经济负担,这迫使其往往将收入高低而非职业发展前景作为择业的第一考虑,可能会为了多挣钱而选择尽快就业、增加工作强度、规避社会保险缴费等。[15]但从另一方面看,在家本位的中国社会,家人随迁为流动人口提供更多生活陪伴与情感归依,显著提高了流动人口在流入地长期居住乃至定居的意愿,[16]因此他们更倾向于选择就业质量更高的职业以适应未来家庭在流入地的长期生活。基于此,本文提出3个研究假设:

H1:家庭化迁移对流动人口就业质量具有负面影响。

H2:家庭化迁移对流动人口就业质量具有正面影响。

H3:家庭化迁移会通过加剧流动人口的家庭照料负担和经济负担进而降低其就业质量,也会因增强流动人口的居留意愿进而提高其就业质量。

家庭化迁移改变了流动人口在迁入地的家庭结构。从代际关系视角看,家庭成员在儿童抚育中存在代际和性别分工,祖辈往往是育儿的重要协助者,承担大量的“生理性抚育”职责;[17]相较于母亲对子女育儿与家务的大力协助,[18]父亲随迁对子女的代际支持较小,甚至需要子女的照料赡养。基于此,本文提出第4个研究假设:

H4:家庭化迁移对流动人口就业质量的影响因随迁家庭成员而异,与父亲随迁相比,母亲随迁能有效缓解家庭化迁移对就业质量的负面影响或增强家庭化迁移对就业质量的正向影响。

三、模型构建

(一)数据来源

本文主要采用2018年全国流动人口动态监测调查(CMDS)数据,该调查在31个省(自治区、直辖市)进行PPS抽样,调查对象为年龄在15周岁及以上、在流入地居住时间在一个月及以上、非本区(县、市)户口的流动人口,调查指标涵盖了流动人口基本经济社会状况、迁移模式及职业特征。根据研究问题,本文将研究对象确定为在流入地居住一个月及以上、非本区(县、市)户口、已就业的16~60岁男性流动人口与16~55岁女性流动人口,在删除关键变量有缺失值的样本后,最终样本量为124 591个。

本文还利用国家社科基金重点课题“大城市人口多元化进程中外来人口的社会隔离”问卷调查数据作为辅助数据进行稳健性检验。课题组选取北京、上海、成都、广州、深圳5个超大城市开展抽样调查,调查对象与CMDS一致,调查时点为2022年12月,共收回问卷5 381份,在删除未就业、已退休流动人口后,最终得到有效样本量4 019个。

(二)变量选取

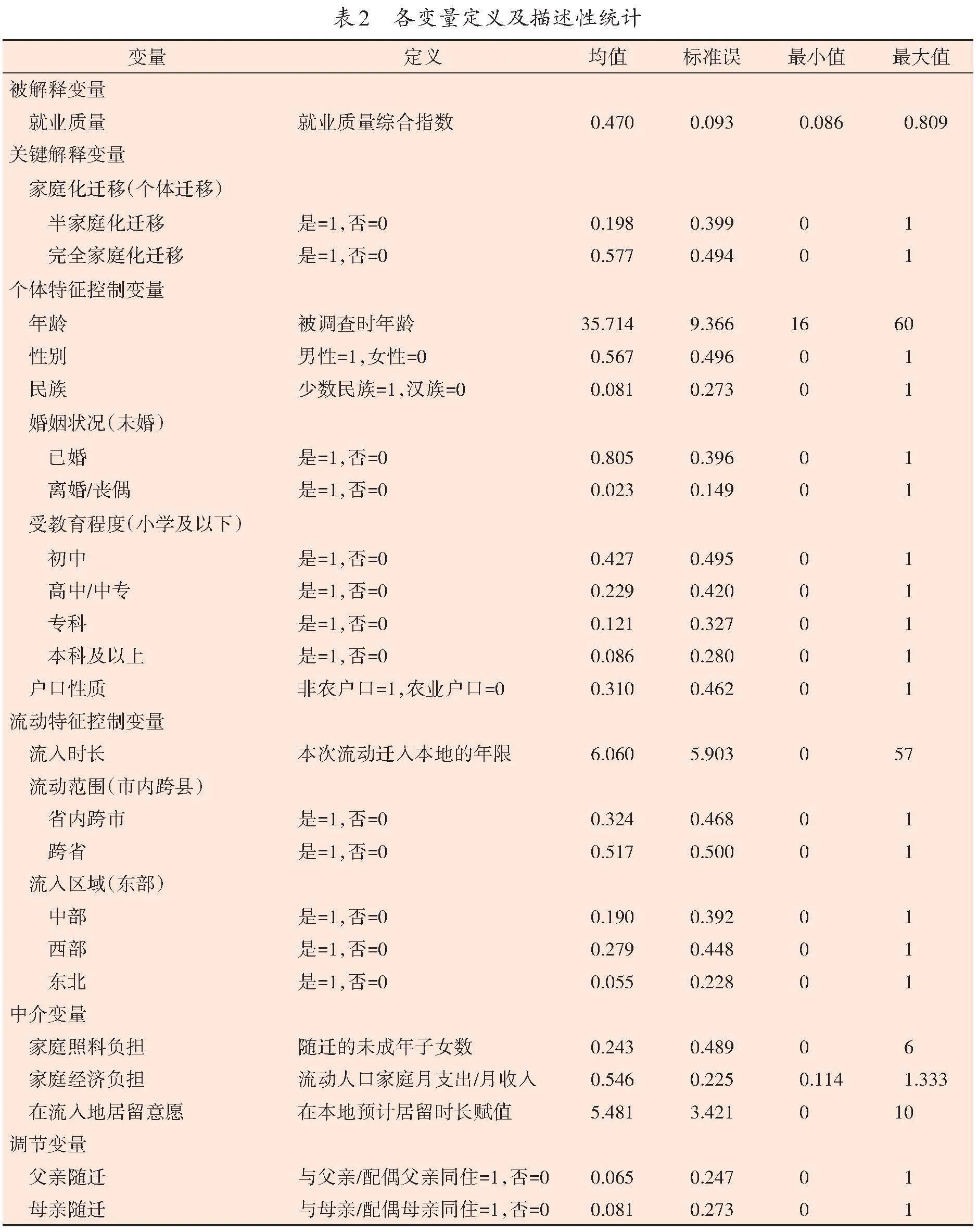

被解释变量为就业质量综合指数。考虑指标的可获取性,本文重点参考Leschke、邓睿等学者构建的就业质量指数,从工作收入、工作强度、工作保障、单位性质、就业身份5个维度衡量流动人口就业质量。[19-20]在对各维度指标进行标准化处理1之后,采用熵值法计算就业质量综合指数。其中工作收入是指月收入水平,根据CMDS问卷中“您上个月的收入为多少”一题确定。工作强度是根据“这周工作小时数”这一问项得到。工作保障是指参保情况,2018年CMDS问卷仅调查流动人口医疗保险参保情况,若参保则赋值为1,未参保则赋值为0。单位性质是基于“您现在就业的单位性质”一题确定,CMDS问卷将就业单位的性质分为6组共12类。参考梁海艳的做法,就业单位为机关事业单位、国有及国有控股企业赋值最高,赋值为6;外商独资、港澳台独资及中外合资企业次之,赋值为5;股份/联营企业、集体企业赋值为4;个体工商户、私营企业、社团民办组织赋值为3;其他单位赋值为2;若单位性质为“无单位”说明被访者无固定工作,赋值为1。[21]就业身份是根据“您现在的就业身份”一题确定,CMDS问卷将就业身份分为5组,参考梁海艳、王胜今等学者的做法,就业身份为雇主赋值最高,赋值为5;有固定雇主的雇员次之,赋值为4;自营劳动者赋值为3;无固定雇主的雇员(零工、散工)赋值为2;其他就业身份赋值为1。[21-22]

核心解释变量为家庭化迁移模式。参考杨菊华等学者的研究,本文根据流入地“夫-妻-子”核心家庭成员的随迁情况将流动人口的迁移模式划分为个体迁移、半家庭化迁移、完全家庭化迁移3类。[23]其中个体迁移是指流动人口单独迁移,又可根据婚姻状况细分为“未婚人口独自迁移”“已婚已育但独自迁移”等4类;半家庭化迁移是指流动人口与部分家庭成员共同迁移,包括“未婚人口和父母一方一起迁移”“已婚已育但仅与子女一起迁移”等5类;完全家庭化迁移是指流动人口与全部家庭成员共同迁移,具体包括“未婚人口和父母一起迁移”“与配偶及全部子女一起迁移”等4类。

本文选取“家庭照料负担”“家庭经济负担”和“在流入地居留意愿”作为中介变量进行中介效应检验。“家庭照料负担”的测度指标是随迁的未成年子女数,这是根据问卷中对同住家庭成员的调查计算所得;“家庭经济负担”基于问卷中“过去一年,您家平均每月总收入为多少”以及“过去一年,您家平均每月总支出为多少”两个问题计算流动人口家庭的月支出收入比,比值越大说明家庭经济负担越大;“在流入地居留意愿”由问卷中“今后一段时间,您是否打算继续留在本地”以及“如果您打算留在本地,您预计自己将在本地留多久”两个问题共同确定,根据选项“否”“没想好”“0~4年”“5~9年”“10年及以上”“定居”分别为变量赋值0、1、2、3、4、5分。选取的调节变量为“母亲是否随迁”“父亲是否随迁”两个虚拟变量,根据问卷中对受访者家庭成员的调查确定。

本文控制了影响流动人口就业质量的两类变量,一类是流动人口的个体特征,如年龄、性别、民族、婚姻状况、受教育程度、户口性质;另一类是流动特征,如流入时长、流动范围、流入区域。各变量的操作性定义与描述统计如表2所示。

(三)模型设定

本文重点研究家庭化迁移对流动人口就业质量的影响,采用OLS方法进行实证分析,设定基准回归模型如下:

[EQi=α1+β1Familyi+γ1Xi+μi] (1)

[i]表示第[i]个流动人口,[EQi]为就业质量综合指数,[Familyi]为家庭化迁移模式,[Xi]为一系列控制变量,[α1]为常数项,[μi]为随机扰动项。

为了研究家庭化迁移影响流动人口就业质量的作用机制,本文进行中介效应检验,模型如下:

[Mi=α2+β2Familyi+γ2Xi+εi] (2)

[EQi=α3+β3Familyi+β4Mi+γ3Xi+υi] (3)

[Mi]为中介变量,即家庭照料负担、经济负担或居留意愿。若[β2]、[β3]均显著则证明中介效应存在。同时本文使用KHB方法进行中介效应分解,计算各中介效应所占总效应的比例。

为了研究家庭化迁移对流动人口就业质量的影响是否因随迁家庭成员的不同而异,本文进行调节效应检验,模型如下:

[EQi=α4+β5Familyi+β6Wi+β7Familyi×Wi+γ4Xi+θi] (4)

[Wi]为调节变量,即父亲随迁或母亲随迁。若[β7]显著为正或负,则说明不同家庭成员的随迁会明显增强或减弱家庭化迁移对就业质量的影响。

四、实证结果分析

(一)家庭化迁移对流动人口就业质量的影响

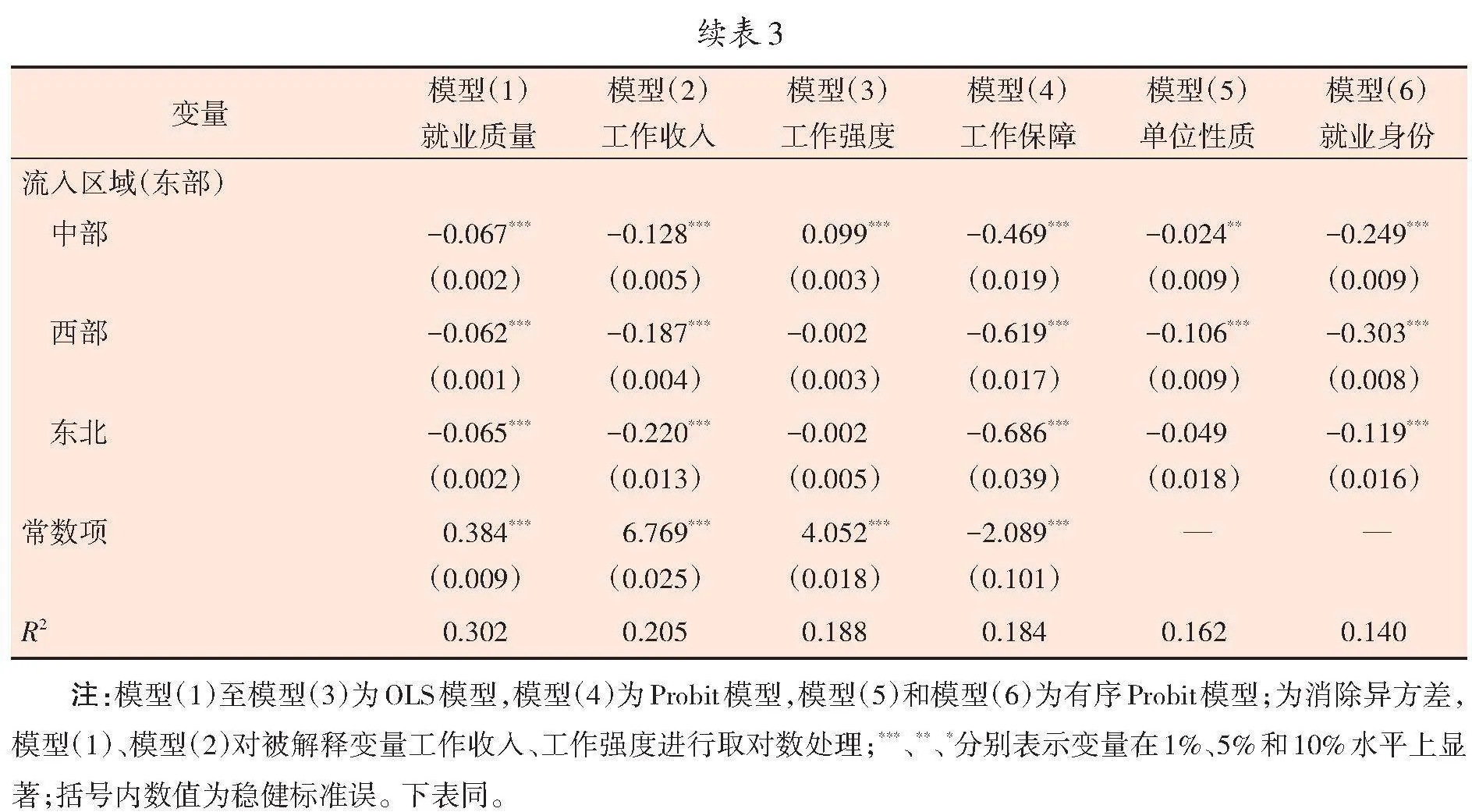

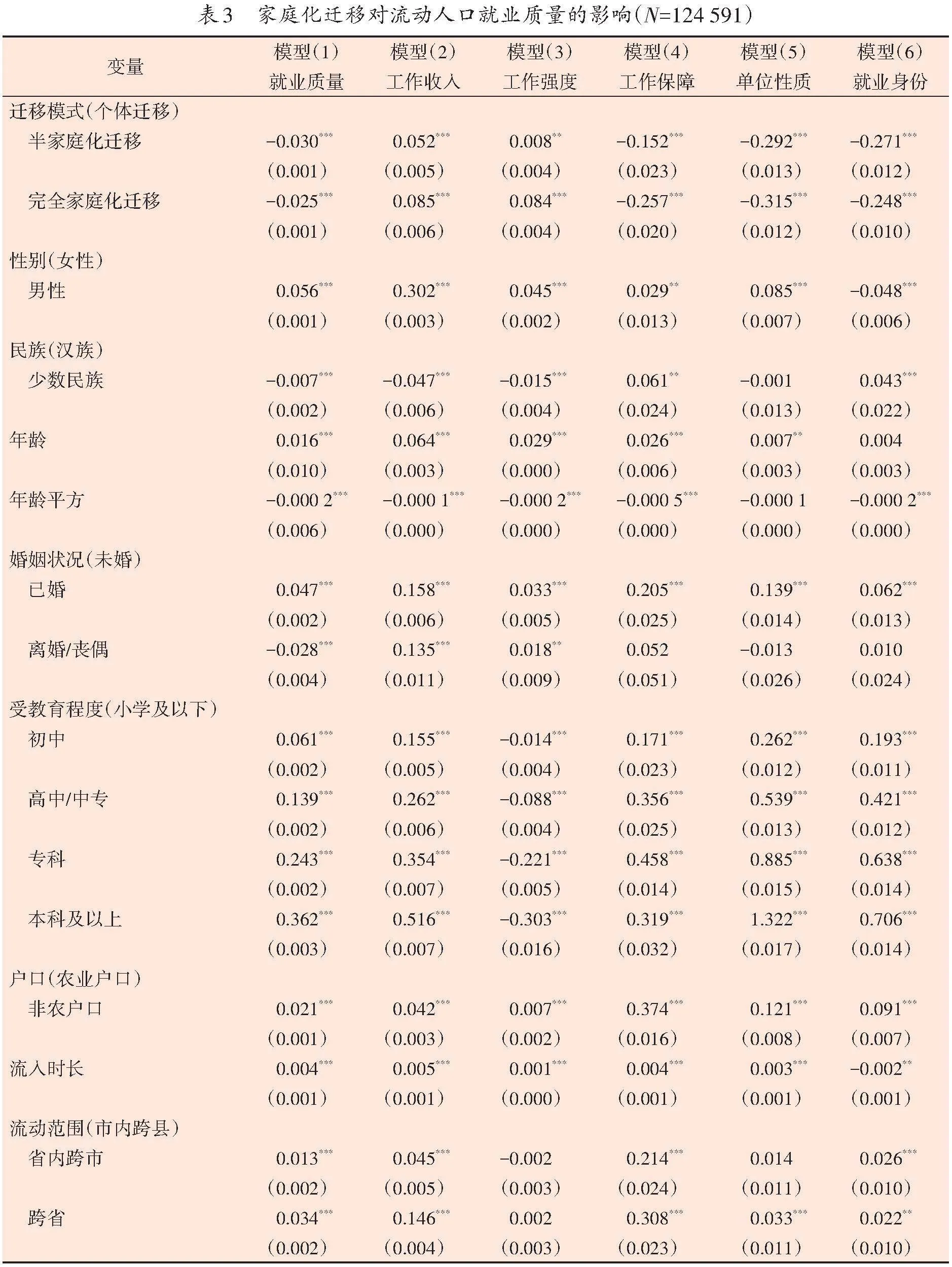

表3呈现了家庭化迁移对流动人口就业质量综合指数及其5个子指标的影响。如模型(1)所示,与个体迁移相比,半家庭化迁移与完全家庭化迁移均会显著降低流动人口的就业质量,验证了假设2。然而完全家庭化迁移的系数(-0.025)绝对值小于半家庭化迁移的系数(-0.030)绝对值,换言之,随着家庭化迁移程度的加深,其对就业质量的负面影响会逐渐减弱。

从个体特征控制变量看,女性、少数民族、农业户籍、离婚或丧偶流动人口的就业质量显著较低;流动人口年龄与其就业质量呈倒“U”型的关系,在40岁左右达到巅峰;受教育程度越高,流动人口的就业质量显著提升。从流动特征来看,流动人口流入某地时间越长、流动范围越广,就业质量越高;流入地为东部地区的流动人口就业质量明显高于西部、中部与东北部。

鉴于就业质量指数是基于5个子指标采用熵值法计算所得的综合性指数,模型(2)至模型(6)进一步探究家庭化迁移对流动人口就业质量各子指标的影响,即对工作收入、工作强度、工作保障、单位性质和就业身份的影响。回归结果表明:相较于个体迁移,家庭化迁移显著提高了流动人口工作收入以及劳动强度,同时显著降低了其获得更好的工作保障、单位性质、就业身份的概率。一种可能的解释是:家庭成员随迁意味着更多的家庭开支和照料负担,这驱使家庭化迁移流动人口在就业时更看重收入,而在劳动强度、社会保障、工作稳定性方面做出牺牲。

(二)稳健性检验

1. 内生性检验

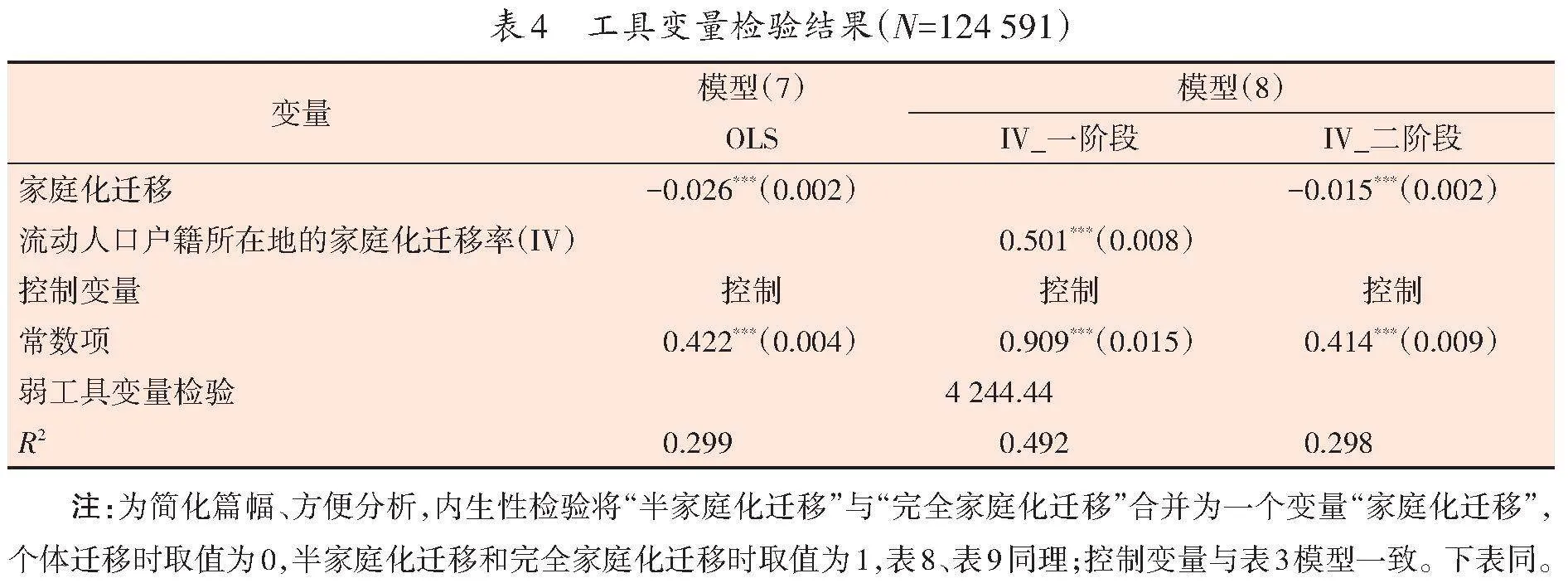

考虑家庭化迁移与流动人口就业质量之间可能存在反向因果关系,即流动人口就业质量越高,越有能力将家人接到流入地,实现家庭化迁移。本文采用工具变量法解决内生性问题,以期获得更一致的估计结果。本文参考李瑶玥等人的思路,选择“流动人口户籍所在地的家庭化迁移率”作为家庭化迁移的工具变量。[24]“流动人口户籍所在地的家庭化迁移率”定义为样本中以地级行政区口径衡量的同一户籍所在地中实现家庭化迁移的流动人口与全部流动人口之比。因为家庭的迁移决策会受到同一地区其他家庭迁移行为的影响,户籍地家庭迁移率越高,流动人口个体实现家庭化迁移的概率便越大。由此可见此工具变量与家庭化迁移具有较强的相关性。而且户籍地整体的家庭化迁移率通常不会直接影响流动人口个体的就业质量,因此该工具变量具有较强的外生性。

模型(8)采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行检验,与模型(7)的OLS回归结果作为对照。表4显示一阶段的[F]统计量为4 244.44,远大于Staiger和Stock提出的10的临界值,[25]说明不存在弱工具变量问题,表明工具变量对家庭化迁移具有较强的解释力。二阶段回归结果显示:在控制内生性后,家庭化迁移对流动人口就业质量具有显著的负面影响,与OLS估计量一致,说明表3的实证结果是稳健的。

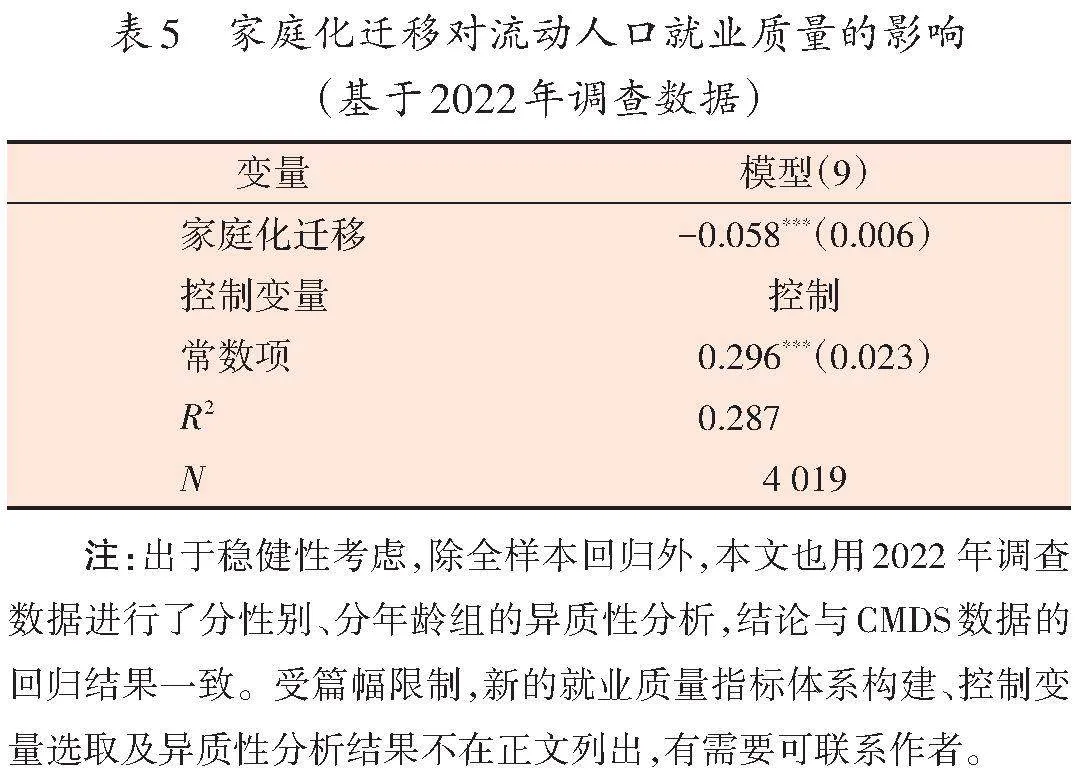

2. 基于其他调查数据的分析

本文使用的主要数据是2018年CMDS数据,该数据覆盖全国、样本量大、应用广泛,但距现在间隔时间相对较长,且经历新冠疫情之后,中国流动人口的迁移特征或许会出现一些新的变化。为验证结果的稳健性,本文利用国家社会科学基金重点课题“大城市人口多元化进程中外来人口的社会隔离”2022年调查数据进行实证分析。课题组问卷与CMDS问卷有些许差别,因此本文从工作收入、工作强度、工作保障、单位性质、职业类型5个维度构建新的就业质量指标体系,并采用熵值法计算新的就业质量综合指数。表5模型(9)回归结果显示家庭化迁移仍然对流动人口就业质量产生显著的不利影响,验证了上文实证结果的稳健性。

(三)家庭化迁移对不同特征流动人口就业质量的异质性影响

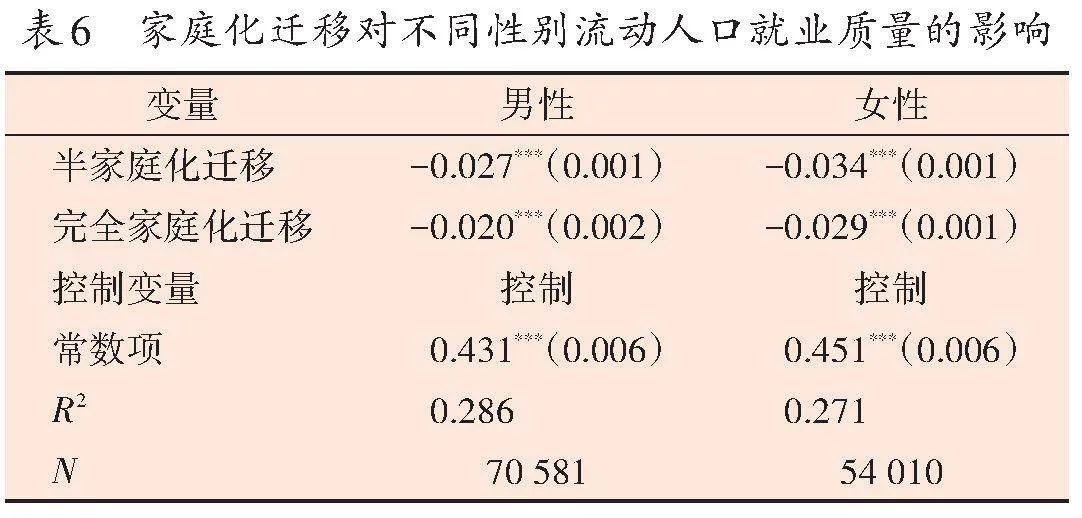

1. 对不同性别流动人口就业质量的影响

新经济迁移理论强调迁移决策力求实现家庭效用最大化。因为性别收入差距的普遍存在,迁移过程中男性家庭成员的就业需求常常被先行满足,而女性家庭成员往往需要牺牲自身就业机会。[26]根据传统的性别角色理论,女性的社会角色更多与家庭领域相关,被期待承担料理家务、照顾子女与老人的主要责任,她们在工作选择、工作投入乃至职业发展上都更容易受到家庭制约。[27]因而家庭化迁移对流动人口就业质量的影响将存在鲜明的性别差异。本部分将全样本分为男性与女性流动人口子样本分别进行回归,表6回归结果显示半家庭化迁移与完全家庭化迁移对女性流动人口就业质量的负面影响均大于男性;且随着家庭化迁移程度的加深,该影响的性别差异进一步扩大。这说明女性流动人口由于承担更多的家务与照料职责,更容易受到家庭化迁移的负面影响。

2. 对不同年龄段流动人口就业质量的影响

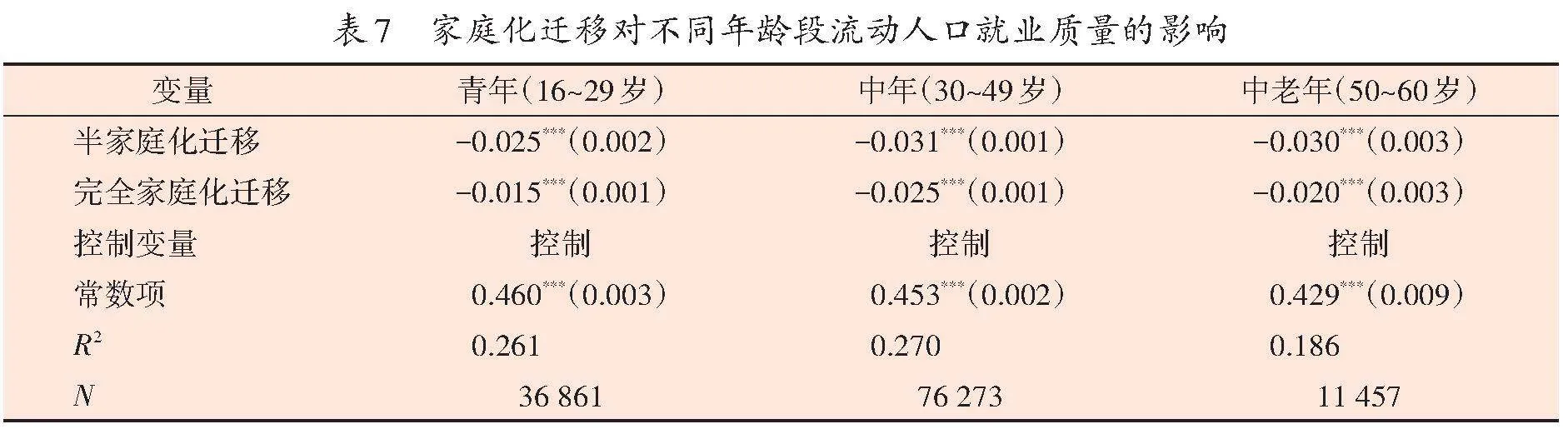

对流动人口而言,迁移模式的选择还受家庭所处生命周期的影响,家庭生命周期中婚姻、生育等事件都将可能引起迁移模式的改变。[28]个体在不同年龄阶段所承担的家庭责任不同,青年时期通常家庭负担较小,中老年时期受家庭负担影响较大,因此在不同年龄段家庭化迁移对就业质量的影响也可能不同。本文将流动人口分为青年组(16~29岁)、中年组(30~49岁)、中老年组(50~60岁)分别进行回归。

表7回归结果显示家庭化迁移对各年龄组流动人口的就业质量均具有显著的负向影响,而且半家庭化迁移对就业质量的负面冲击均强于完全家庭化迁移。从各年龄组的横向比较看,家庭化迁移对30~49岁中年组流动人口就业质量的负面影响最强,中老年组次之,对青年流动人口就业质量的影响最弱。青年组中未婚未育者占比较高,对他们而言家庭化迁移意味着与相对年轻的父母一同迁移,照料负担相对较轻。中年组正好处于夹心层,家庭化迁移意味着他们需要承担未成年子女和老年父母的双重照料责任,也面临更沉重的经济压力。中老年组通常不再需要养育子女,但他们中有较大比例是因帮助照料孙子女而随迁,这也会在一定程度上影响其就业质量。

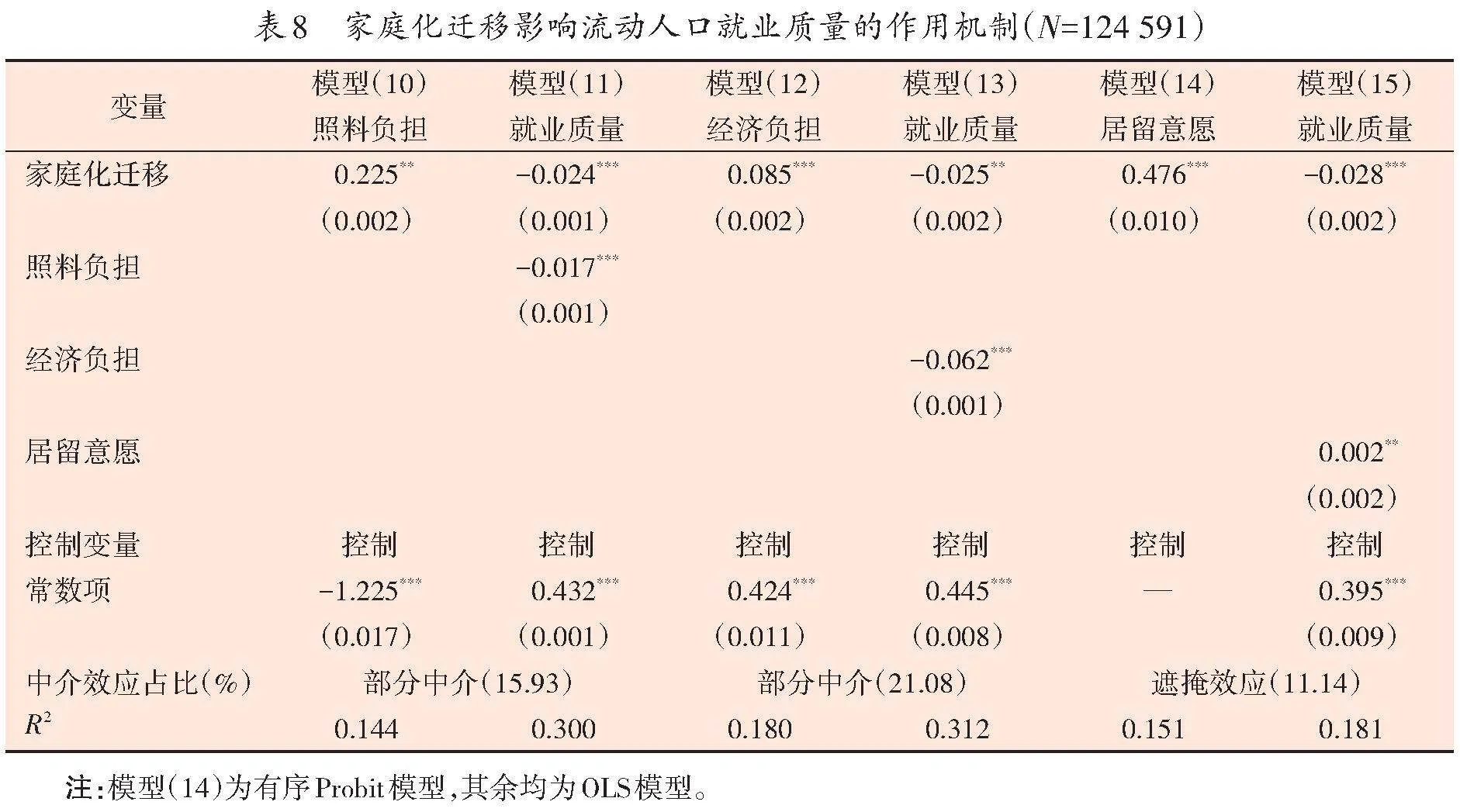

(四)家庭化迁移对流动人口就业质量的影响机制

本文进一步检验家庭化迁移对流动人口就业质量的影响机制,正如变量选取部分所述,本文选取了家庭照料负担、经济负担与居留意愿3个中介变量。表8模型(10)与模型(11)显示家庭化迁移显著增加了流动人口的照料负担,进而降低了其就业质量。KHB中介效应分解结果显示家庭照料负担对家庭化迁移和流动人口就业质量的负向关系存在部分中介效应,中介效应占总效应的比例为15.93%。模型(12)与模型(13)表明家庭化迁移也显著增加了流动人口的经济负担,从而降低了其就业质量,此中介效应占总效应的比例为21.08%。模型(14)和模型(15)显示家庭化迁移显著提高了流动人口在流入地的居留意愿,这将有助于提升其就业质量。KHB中介效应分解结果显示居留意愿对家庭化迁移和流动人口就业质量的关系存在遮掩效应,即家庭化迁移对就业质量的部分负面影响被居留意愿的提升所抵消,遮掩效应占总效应的比例为11.14%。

综上所述,家庭化迁移通过多重渠道影响流动人口的就业质量。相比于个体迁移的流动人口,家庭化迁移的流动人口往往具有更强的居留意愿,但也面临着更高的居留成本,而后者对其就业质量的负面影响起主导作用,这便验证了假设3。

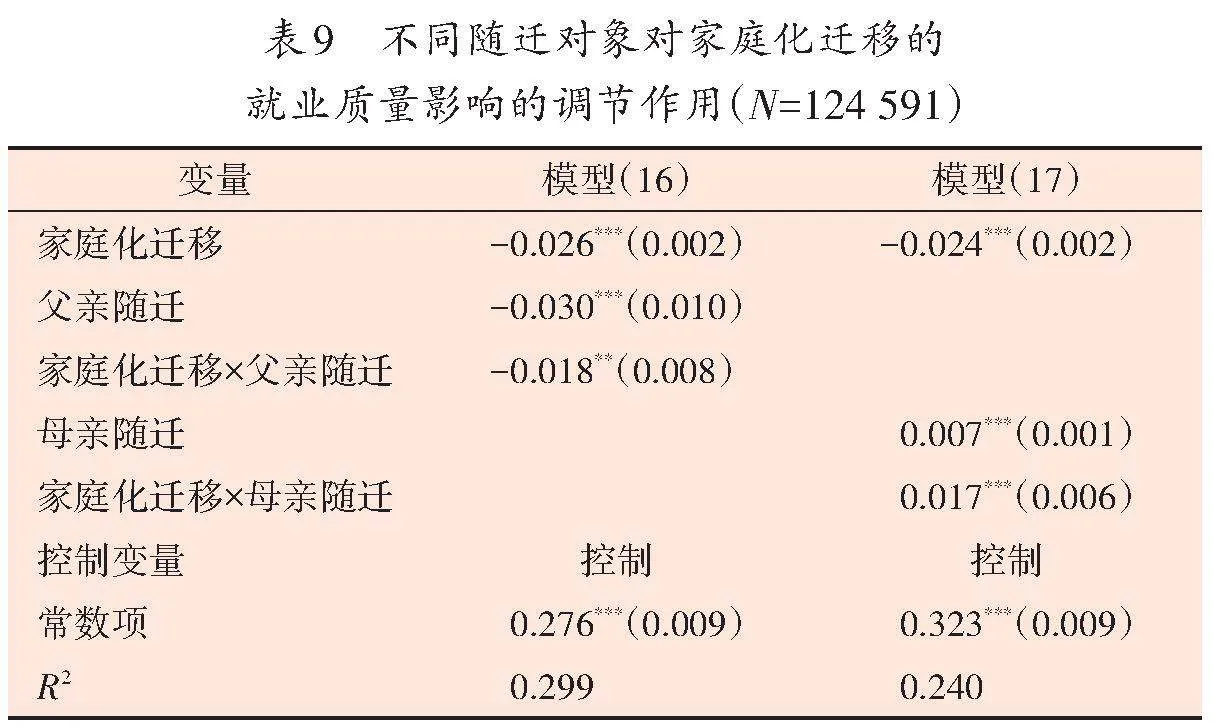

(五)父亲随迁与母亲随迁的调节效应

本部分进一步考察父亲或母亲随迁如何调节家庭化迁移对流动人口就业质量的影响。表9模型(16)显示父亲随迁与家庭化迁移的系数均显著为负,家庭化迁移与父亲随迁交互项的回归系数也显著为负,说明有父亲随迁的流动人口的就业质量更低,而且父亲随迁加剧了家庭化迁移对就业质量的不利影响。模型(17)显示母亲随迁以及家庭化迁移与母亲随迁交互项的回归系数均显著为正,说明母亲随迁不仅有助于提升流动人口的就业质量,而且能有效缓解家庭化迁移对就业质量的负面影响,验证了假设4。

五、研究结论与政策建议

(一)研究结论

在家庭化迁移替代个体迁移成为中国人口迁移主流模式的新背景下,探讨家庭化迁移如何影响流动人口的就业质量对于促进高质量充分就业、加快流动人口市民化具有重要的政策意义。首先,家庭化迁移显著降低了流动人口就业质量综合指数,但完全家庭化迁移对就业质量的负面冲击明显小于半家庭化迁移的影响,随着家庭化迁移程度的加深,这一负面影响趋于减弱。从就业质量的各子指标看,家庭化迁移虽然提高了流动人口的收入水平,但显著增加了其劳动强度,并降低了其工作保障、单位稳定性与职业层级。

其次,家庭化迁移对不同特征流动人口就业质量的影响存在明显差异,其影响也会受随迁家庭成员的调节作用。从影响的异质性看,家庭化迁移对女性流动人口就业质量的冲击明显大于男性,而且随着家庭化迁移程度的加深,这一影响的性别差异进一步扩大;同时,家庭化迁移对中年组流动人口就业质量的负面影响最强,中老年组次之,对青年流动人口就业质量的影响最弱。从调节效应看,母亲随迁会明显降低家庭化迁移对就业质量的负面冲击,而父亲随迁则加剧了这一负面影响。

最后,从影响机制看,一方面,家庭成员随迁增加了流动人口的照料负担与经济负担,这导致其可能为了兼顾工作与家庭而选择灵活用工的职业,也可能为了增加收入而选择高强度、低社会保障的职业,即以牺牲就业质量为代价来尽可能满足家庭责任。另一方面,家庭成员随迁也明显提升了流动人口在迁入地的定居意愿,他们会倾向于寻找更优质、更具发展前景的职业以契合家庭长远发展的需求。前两者依然是主导性的作用机制,因此从整体而言,家庭化迁移对就业质量呈负向影响。这也解释了为何对于承担主要照料责任的女性,以及对于上有老下有小的中年流动人口,家庭化迁移对其就业质量的负面冲击尤为显著。这还解释了为何作为家务与育儿重要帮手的老年母亲的随迁可以显著缓解家庭化迁移对就业质量的负面影响。随着家庭成员全部随迁,第三条机制的重要性会更为凸显,而且成年家庭成员的随迁可以分担照料与经济负担,因而相对于半家庭化迁移,完全家庭化迁移对就业质量的负向影响明显减弱。

(二)政策建议

习近平总书记在2020年底中央农村工作会议上强调“要推动城乡融合发展见实效,健全城乡融合发展体制机制,促进农业转移人口市民化。”这是以人为核心的新型城镇化战略的首要任务。所谓流动人口市民化,并非仅仅是居住地、户籍地的转变,更重要的是在流入地就业、生活与保障的全方位融合。相比于个体迁移,家庭化迁移流动人口有着更多元化的诉求,包括子女与老人照料、教育、医疗、住房等需求。如果这些需求未能得到充分解决,流动人口只是“举家迁移”而未“举家安居”,这便会影响其就业质量。[29]因此,针对本文揭示的流动人口“团圆”与“乐业”的两难抉择,未来在鼓励家庭化迁移的同时,也要重点减轻迁移家庭面临的各种负担,提高流动人口的居留意愿,减弱家庭化迁移对其就业质量的负面影响。具体措施如下:

一是推进公共服务均等化,加强流动人口生活、就业保障。政府应致力于完善流动人口就业保障制度,积极为流动人口配套失业保险、加强职业培训,出台流动人口专属住房政策,降低经济适用房、廉租房的申请门槛,从而降低迁移家庭的经济负担。二是完善流动家庭服务体系,为流动家庭发展赋能。针对流动人口随迁子女,政府应重点解决照料难、入学难问题,扩建儿童托育与保健机构,提供均等化教育资源;针对流动人口随迁父母,政府应重点解决其养老、医疗难题,鼓励社区养老服务机构或公益性老年托管机构为非户籍老人提供保障。三是重点保障女性就业权益,提高女性流动人口就业质量。政府应着力保护女性流动人口特别是孕期、哺乳期女性流动人口的就业权益,规范企业的招聘、用工制度,消除对已婚非户籍女性的就业歧视;政府应重点关注部分女性流动人口“流而不工”的现象,拓宽女性流动人口的就业方式和就业渠道,将女性从家庭中进一步解放出来。四是促进迁移家庭的社会融入,推动其市民化进程。政府应积极通过社区活动、讲座等方式向迁移家庭介绍新城市的风俗文化、生活习惯,增设专为迁移家庭服务的社区组织,保障迁移家庭的合法权益,鼓励其积极参与城市公共事务,提升流动人口城市归属感和居留意愿。

【参考文献】

[1] 国家统计局. 第七次全国人口普查公报(第七号)[EB/OL]. (2021-05-11)[2024-02-15]. https://www.stats.gov.cn/sj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202302/t20230206_1902007.html.

[2] 段成荣. 我国人口流动趋向家庭化[J]. 南方农村,2003(6):44.

[3] 周皓. 中国人口迁移的家庭化趋势及影响因素分析[J]. 人口研究,2004(6):60-69.

[4] 杨超,张征宇. 流动人口与本地人口就业质量差异研究:现状、来源与成因[J]. 财经研究,2022(4):19-33.

[5] 丁守海,丁洋,吴迪. 中国就业矛盾从数量型向质量型转化研究[J]. 经济学家,2018(12):57-63.

[6] 段成荣,杨舸. 改革开放30年来流动人口的就业状况变动研究[J]. 中国青年研究,2009(4):53-56.

[7] 高文书. 进城农民工就业状况及收入影响因素分析:以北京、石家庄、沈阳、无锡和东莞为例[J]. 中国农村经济,2006(1):28-34.

[8] 马骍. 流动人口家庭化迁移对女性就业影响研究:基于云南省动态监测数据的分析[J]. 北京师范大学学报(社会科学版),2017(4):145-154.

[9] 宋月萍,李龙. 随迁子女学前教育与流动女性的就业实证研究[J]. 妇女研究论丛,2012(6):20-30.

[10] 谢鹏鑫,岑炫霏. 子女随迁对女性流动人口就业的影响研究[J]. 中国人力资源开发,2018(7):106-120.

[11] 姜春云,谭江蓉. 3岁以下随迁子女照料对流动女性就业参与的影响研究[J]. 南方人口,2020(3):60-71.

[12] 张航空,杜静宜. 家庭流动对流动人口家庭成员就业状况的影响[J]. 人口与经济,2012(5):40-46.

[13] Stark O. Research on Rural-to-Urban Migration in LDCs:The Confusion Frontier and Why We Should Pause to Rethink Afresh[J]. World Development,1982(1):63-70.

[14] 诸萍8pTZOPt6SrVi3VfaAAoH+A==. 子女随迁对流动青年就业质量的影响研究:基于性别差异视角[J]. 南方人口,2021(3):41-55.

[15] 罗恩立,方丹丹. 家庭随迁、居留意愿与流动人口就业质量:基于2016年全国流动人口动态监测数据的分析[J]. 人口与发展,2020(3):117-128.

[16] 庞圣民,吕青. 家庭流动与居留意愿:基于江苏省2018年流动人口动态监测调查[J]. 江苏社会科学,2019(3):103-110.

[17] 肖索未. “严母慈祖”:儿童抚育中的代际合作与权力关系[J]. 社会学研究,2014(6):148-171.

[18] 沈可,章元,鄢萍. 中国女性劳动参与率下降的新解释:家庭结构变迁的视角[J]. 人口研究,2012(5):15-27.

[19] Leschke J,Watt A. Challenges in Constructing a Multi-Dimensional European Job Quality Index[J]. Social Indicators Research,2014(118):1-31.

[20] 邓睿. 社会资本动员中的关系资源如何影响农民工就业质量?[J]. 经济学动态,2020(1):52-68.

[21] 梁海艳. 中国流动人口就业质量及其影响因素研究:基于2016年全国流动人口动态监测调查数据的分析[J]. 人口与发展,2019(4):44-52.

[22] 王胜今,刘末. 受教育程度对流动人口就业质量的影响研究[J]. 人口学刊,2023(3):49-62.

[23] 杨菊华,陈传波. 流动家庭的现状与特征分析[J]. 人口学刊,2013(5):48-62.

[24] 李瑶玥,任远. 家庭化迁移对流动人口社会融合的影响及其异质性分析[J]. 人口与发展,2021(3):18-31.

[25] Staiger D,Stock J H. Instrumental Variables Regression with Weak Instruments[J]. Econometrica,1997(3):557-586.

[26] Morrison P A,DaVanzo J. The Prism of Migration:Dissimilarities between Return and Onward Movers[J]. Social Science Quarterly,1986(3):504.

[27] 王鹏,吴愈晓. 社会经济地位、性别不平等与性别角色观念[J]. 社会学评论,2019(2):55-70.

[28] Arsdol M,Sabagh G,Butler E. Retrospective and Subsequent Metropolitan Residential Mobility[J]. Demography,1968(1):249-267.

[29] 杨若愚,董永庆. 社会资本、公民意识与流动人口市民化意愿:以归属感为中介变量的实证研究[J]. 人口与社会,2022(4):41-52.

The Impacts of Family Migration on Employment Quality

of Migrants and the Underlying Mechanisms

Abstract:In the past twenty years,family migration has increasingly strengthened,replacing individual migration as the main mode of migration in China. Existing research has gradually focused on the impact of family migration on the employment of migrants,but most of them only focus on aspects such as employment probability or income,lacking an examination of the impact on employment quality. The mechanism analysis of the impact of family migration on employment also needs to be further improved. In the background of the steady progress of the new urbanization strategy,exploring how family migration affects the quality of employment of migrants is of great significance for promoting the citizenization of migrants and improving the quality of urbanization. Based on the data from 2018 wave of China Migrants Dynamic Survey,this research constructs a synthesized index of employment quality from five dimensions:income,labor intensity,job security,unit nature,and employment status,and uses the multiple linear regression model to empirically examine the impacts of the family migration on employment quality of migrants and its mechanism and moderating factors. The research has five major findings. First,family migration imposes a significantly negative impact on employment quality of migrants,but such a negative impact attenuates when they migrate with all the family members. Second,from the perspective of sub-indicators of employment quality,although family migration improves the income of migrants,it also significantly increases their labor intensity and reduces their job security,unit stability,and occupational level. Third,heterogeneity analysis results show that family migration has significant gender and age differences in its impact on the employment quality of migrants. The detrimental impacts of family migration on employment quality are more severe for female and middle-aged migrants than those for male,young,and older migrants. Fourth,mediating effect shows that,on the one hand,migrating with family members intensifies the care responsibility and economic burden of migrants,thereby reducing their employment quality. On the other hand,family migration enhances their willingness to stay,leading to improved employment quality. The first two paths are more salient than the third path. Fifth,moderating effect shows that the impact of family migration on the employment quality of migrants varies depending on the family members who move with them. The negative impact of family migration on employment quality is reduced by the presence of mothers,while the presence of fathers exacerbates the negative impact. Our results suggest that migrants struggle to balance family reunion and high quality employment. Therefore,Chinese government should further improve job security and public services for migrants,especially the employment rights of female migrants,and meet their needs for childcare,education,and parental care,to promote social integration of migrating families and realize their full citizenship.

Key Words:Migrants,Family Migration,Employment Quality