经济体制改革背景下的“母职惩罚”效应

2024-08-01赵梦晗廖凯頔

【摘 要】 在传统社会性别分工下,生育成本和养育压力主要由女性承担,使已育女性在劳动力市场中处于劣势地位,面临“母职惩罚”,这一现象进而反过来影响女性的生育决策,成为许多国家(地区)近年来出现较低生育率的重要原因之一。已有研究显示我国女性的“母职惩罚”在中国经济体制改革的不同阶段呈现不同特点,尤其在近年来出现愈发严重的趋势。但囿于数据,已有文献大多聚焦20世纪90年代甚至是21世纪后生育的女性,鲜有研究从20世纪80年代我国市场经济改革之初开始比较各时期女性生育行为对其劳动参与产生的影响,并且大多数文献主要考察生育事件的整体影响,较少关注不同育儿阶段对女性劳动参与影响的动态变化。文章利用中国健康与养老追踪调查2014年的生命历程回顾性调查数据重构女性在生育前后的劳动就业史,运用事件研究法分析1980年之后至少生育一个孩子的女性的劳动状况在初育前后的动态变化轨迹及其在不同工作部门类型的女性间的差异。数据分析结果显示我国女性参与劳动的概率在生育一孩后呈现先下降后回升的趋势,并在生育后第2年达到最低点。生育前在企业工作并且拥有农业户口的女性受到生育带来的负面影响较大,而生育前在政府部门工作或务农的女性受到的影响较小。文章进一步使用线性概率模型和混合效应多分类逻辑斯蒂模型比较生育对女性参与劳动的负面影响在不同生育队列间的差别和不同生育阶段对女性在不同工作部门参与劳动概率的影响。研究发现:相较于在20世纪80年代生育一孩的女性,在21世纪之后生育的女性的劳动参与受到的负面影响更大。相比生育前,成为母亲后的女性在各工作部门工作的机会都有所下降,但在企业获得工作的可能性最小且受到影响的持续时间最长,在其他类型的部门获得工作的可能性仅在孩子年幼时受到影响。提升未来我国女性的生育水平需要切实帮助女性平衡家庭和工作的关系,降低生育对女性职业发展的负面影响,重点发展普惠托育服务体系,同时鼓励男性多参与育儿和其他家务劳动,构建生育友好型社会。

【关键词】 “母职惩罚”;市场经济转型;事件研究法;生育支持

【中图分类号】 C924.24 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.04.002

【文章编号】 1004-129X(2024)04-0024-13一、引言

20世纪90年代中国生育率降至更替水平以下,我国生育水平持续下降并维持在较低水平。生育成本的提升是导致低生育率的一个重要因素。生育成本不仅包含生养子女的直接支出或会计支出,也包含父母为养育孩子所放弃的工作时间、工资、晋升机会等机会成本。在传统性别分工下,女性承担更多的养育和照护责任;相较于男性,生育后女性将更多时间和精力投入孩子照料中,使母亲的就业机会更低、职场中断概率更高、薪酬也更低,也就是面临“母职惩罚”。[1]因此,在劳动力市场因传统性别角色分工而使女性处于不利地位的情况下,生育会导致女性的时间和精力更进一步向家庭倾斜,使女性面临更高的失业风险和晋升机会的损失。

中华人民共和国成立后出台婚姻法、开展妇女解放运动提升了女性地位,也鼓励女性走出家庭。城市地区由财政补贴支持的公共托幼服务、大伙食堂等减少了以往需要由女性在家庭内承担的照料事务,有助于女性积极参与生产劳动。1990年中国女性就业占所有就业的比例约45%,女性的劳动参与一度达到非常高的水平。改革开放后,随着市场经济改革的不断推进与深化,原本计划经济下由国家财政支持的公共托幼服务逐渐消失,照料幼儿等事务在传统“男主外,女主内”的性别分工下仍然主要由女性承担。在高度竞争的劳动力市场和教育环境中,子女的照料责任逐渐家庭化、精细化,社会对母职的期待从满足孩子物质需求转变为引导、支持孩子在教育竞争中取得成功。[2]密集型母职和科学育儿与中国传统性别角色观念的结合,塑造了对“全能母亲”的期望,这无疑加重了女性在家庭中的养育负担。一些女性甚至因照料子女和家庭退出劳动力市场,女性在劳动力市场上相对于男性的劣势开始显现,“母职惩罚”效应甚至还有不断加剧的趋势。[3-4]

劳动力市场性别不平等的加剧使越来越多的国内学者开始关注“母职惩罚”现象。现有关于中国“母职惩罚”的研究分别从劳动参与和工资率两个角度出发,研究生育带给女性的负面影响及其异质性。不过大多数研究都将重点放在了生育导致的女性工资率下降上,只有少数研究集中在女性的劳动参与方面;[1][5-6]多数文献考察生育的整体影响,较少关注不同育儿阶段对女性劳动参与影响的动态变化;[7-8]从研究的时期跨度来看,囿于数据,大多文献的研究对象主要是20世纪90年代甚至是21世纪后生育的女性,鲜有研究从20世纪80年代我国市场经济改革之初开始分析各时期女性生育行为对其劳动参与行为产生的影响的差异;[9]从女性的工作部门类型来看,相关文献的研究只区分了国有部门和非国有部门,并未进一步细化分类。[4][10]

本文从动态视角出发,针对1980年之后至少生育一个孩子的女性,采用事件研究法分析了生育一孩前后女性参与劳动概率的动态变化趋势以及这种趋势在不同工作部门就业的女性之间的差别。此外,本文还考察了在不同年份生育的女性受到的影响是否存在异质性以及女性的工作部门类型在生育后随时间的变化。

与已有研究相比,本文的边际贡献主要体现在以下几个方面:第一,实证检验了生育一孩对女性参与劳动的影响以及这种影响随子女成长的变化趋势,为进一步完善生育支持政策提供了经验依据。第二,本文关注在1980年之后生育一孩的女性,比较了在不同年份生育的女性初育后的劳动参与变化,尤其是展现了从改革开放到21世纪初这段社会发生剧烈变迁的时期内生育对女性劳动参与影响的变化,从侧面反映了国家政策和社会文化变迁对“母职惩罚”的影响。第三,对女性所从事的工作部门类型进行了更细致的划分,分析了其与生育之间的关系及其随子女成长的变化,弥补了现有文献对女性工作部门的研究仅区分在国有部门和非国有部门工作的不足。

二、文献综述

生育和母职身份通过多种机制对女性的劳动参与和工资率产生影响。已有研究从人力资本、补偿性差别、雇主歧视等多个角度探讨了生育如何影响女性的劳动参与状况。[11]贝克尔的人力资本理论指出人力资本与劳动者所从事的工作、工资等劳动参与状况息息相关,[12]而生育所导致的女性职业中断和工作时间减少会对女性的人力资本积累产生负面影响,从而造成女性收入降低甚至被迫退出劳动力市场等后果。补偿性差别理论认为女性在生育后选择工作时更倾向于选择对母亲友好的工作环境,以兼顾工作和家庭,而这种选择往往使女性牺牲了更高的工作收入、更好的职业发展。[13]雇主歧视理论强调传统的性别角色和性别刻板印象使雇主认为雇佣女性需要付出更多的成本,因而女性在劳动力市场上遭到歧视,生育则加重了这一现象。[14]除了上述经典理论,也有研究从国家福利政策视角来解释“母职惩罚”。在该解释框架下,福利体制可以通过政策干预来调节市场和个体之间的关系,国家的生育支持政策和国家在政策制定和实施过程中对女性的社会角色定位,在劳动力市场中体现为对“母职惩罚”的缓解效应或加剧效应。[15]

对发达国家(地区)女性的研究显示生育会导致女性离开工作岗位的风险上升,工资率也有可能因生育而出现下降,并且由于雇主歧视持续存在且生育对女性职业发展的负面影响逐渐累积并影响职业向上流动,生育的影响在育儿后期依旧存在。[16-19]同时,生育的负面影响会在不同的女性个人特征和家庭特征上呈现出异质性。受过高等教育的母亲遭受的“母职惩罚”更小,推迟生育时间可以让她们扩大这种相对优势,[16][18]但具有高技能水平的女性相较于工作技能水平低的女性所面临的“母职惩罚”更大。[17]已婚母亲和单亲妈妈承受的生育负面影响也存在差异,美国已婚女性遭受的“母职惩罚”比单身或离异女性更大。[20]在家庭内部与丈夫的相对地位越平等的女性“母职惩罚”对她们的影响越轻。[21-22]“母职惩罚”也会因生育支持政策的变动而发生变化。Aisenbrey等人比较了瑞典、德国以及美国的产假政策的差异及其对“母职惩罚”效应的影响,发现瑞典和德国等欧洲国家执行的时间更长的产假政策会导致女性职业中断的时间延长,减少她们职业晋升的机会,增加她们职业向下发展的风险。[23]

近年来随着我国市场化改革的不断推进,女性在劳动力市场上相对男性的劣势愈发明显,越来越多的国内学者开始关注我国女性所面临的“母职惩罚”,并考察其在不同人群中的差异。关于生育对女性劳动参与和工资率的负面影响,国内的研究同样发现生育会提高女性离开工作岗位和工资率下降的风险。[1][5-8][24-25]从动态发展的视角来看,生育对于母亲劳动参与行为的影响会随着子女的成长发生改变。女性的劳动参与率和每月工作小时数在生育的当年急剧下降,并持续至孩子达到3岁的整个时期。[6]随着子女年龄增大,生育影响可能逐渐减弱,有学龄孩子的母亲收入甚至会有所增加。[8]

基于中国特殊的社会背景,许多研究深入探讨了生育在出生队列、母亲受教育程度、女性所在工作单位类型和生育时间等方面表现出的异质性。陈卫等人的研究发现生育对女性工资率的影响与女性的出生队列有关,越晚出生的队列,生育对母亲工资率的短期影响和长期影响均越大。[5]相较于受教育程度较低、从事非专业性工作的女性,受教育程度越高、从事专业性较强的女性越容易受到生育的影响。[24]生育年龄的不同也会导致女性劳动参与的程度出现差异:相比在23~25周岁间生育,在更年轻或年长的年龄生育,女性保持劳动参与的可能性更高。[25]

在中国,国有部门的工作相比非国有部门更加稳定,生育带来的长时间职业中断并不影响在国有部门工作的女性在生育后重返原先的工作岗位。因此,在国有部门工作的女性因生育离开工作岗位的风险较低。而非国有部门更看重生育带来的人力资本损失,女性需要在工作和生育之间作出抉择,生育导致女性离开现有工作岗位的可能性更高。由于上述原因,“母职惩罚”也会在女性的工作部门方面出现异质性。市场化往往会加剧性别不平等,相比在国有部门工作的女性,在非国有部门工作的女性在收入方面所面临的性别不平等更严重。[3][10]具体来说,性别收入不平等在政府和事业单位中最小,其次是国有企业,在私营企业最明显。[26]在市场部门,生育给越晚生育的女性的平均工资率和长期工资率增长均带来更大的负向影响,而生育影响的队列效应在国有部门并不显著。[5]申超的研究也证实了这一点,并且发现非国有部门的“母职惩罚”效应随时间的推移而快速增加,导致了“母职惩罚”效应的差距在国有部门和非国有部门之间快速拉大。[4]在中国市场化转型的背景下,市场部门不断扩大,女性在市场部门就业的比重上升,生育对女性收入的影响随着市场部门的扩大而逐渐深化,生育对女性工资的惩罚效应越来越强。[7][9]

综合来看,已有研究虽展现了近几十年我国女性所面临的愈发严重的“母职惩罚”,但受追踪数据跨度所限,分析的主要是20世纪90年代甚至是21世纪后生育的女性;并且大多集中研究21世纪后母亲身份对女性的工资率的影响,较少关注女性劳动参与行为的变化;此外,研究对女性工作部门的划分局限于城市地区的国有部门和非国有部门。相比现有研究,本文从更长的时间跨度,关注从1980年的改革开放之初至21世纪初的30多年间女性劳动参与受生育行为影响的变化,并从动态发展的视角分析这一影响随着子女成长产生的变动,同时考察在不同类型的工作部门就业的女性所受影响的差异。

三、研究数据与方法

(一)数据

本文使用中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Survey,CHARLS)在2014年进行的生命历程回顾性调查数据。CHARLS于2011年开展了全国基线调查,旨在收集中国45岁及以上中老年人家庭和个人的微观数据,问卷内容涵盖了个人基本信息、家庭结构、工作经历和健康等方面。于2013年、2014年、2015年和2018年各进行了一次追访调查,样本覆盖全国28个省的150个县、450个社区,具有广泛的地域代表性。

2014年CHARLS生命历程专项调查是回顾性调查,受访者回答自己就业史、生育史、婚姻史、教育史等过往经历。通过结合婚育史和就业史可以重构女性生育前后完整的就业轨迹,用于分析比较生育事件对女性就业的影响随子女成长的变化。改革开放后中国社会经历了翻天覆地的变化,从20世纪80年代初的家庭联产承包责任制、90年代的国有企业公司制和股份制改革,到21世纪之初加入世贸组织,政策和制度的变革影响了人们的生命轨迹。因此,研究对象为1980年及以后生育第一个孩子的女性,观察她们初育前后就业轨迹的变化。通过对这些女性的生育和工作轨迹的考察不仅可以研究生育对女性就业状况的长期影响轨迹,更有助于探讨社会变迁下“母职惩罚”的变化。

CHARLS2014共回收有效问卷20 543份,其中来自女性受访者10 792份。由于研究对象是在1980年之后(包括1980年)初育的女性,因此剔除了男性、从未生育过的女性和在1980年之前生育的女性的受访者,共保留5 334个女性个体。其中有17位受访者在是否参加工作等核心变量上存在缺失,剔除后样本容量为5 317人。由于文章关注的是初育事件对女性就业行为的长期影响,因此需要设定具体分析的初育前后一段时间的窗口期并将数据处理成人-年形式。对符合要求且只生育过一个孩子的女性,保留每个人在生育一孩前2年至生育后10年之间的年份数据,既能比较女性生育前后的劳动状况,又能观察初育对女性劳动行为的长期影响;如果女性终生生育两个或者更多的孩子,则参照Hsu的研究,[27]保留她们在生育一孩前2年至生育二孩前1年的年份数据,处理后保留的人-年数为42 158。

(二)变量设置

研究的因变量包括女性是否参加劳动以及女性的工作部门类型。CHARLS2014年生命历程调查详细问及了受访者的每一段工作经历,包括每一段工作的起始年份和工作的类型。根据女性初育年份可以确定分析的窗口期的年份跨度,再结合工作史的年份信息判断女性在窗口期内的每一年是否参加工作,参加工作的年份赋值1,未参加的赋值为0。对于参加工作的女性,根据该段工作经历的工作部门或雇主性质判断工作部门类型,最终得到了务农、政府部门、企业和其他四类,其他类别包括了女性受雇于个体户、农户和居民户、从事自家家庭经营活动、军队服役等多种情形。

研究的核心自变量是相对事件(初育)发生年份的时间变量,初育当年的变量赋值为0,由于窗口期是初育前2年到生育后10年,因此核心自变量的变化范围是[-2,10]。

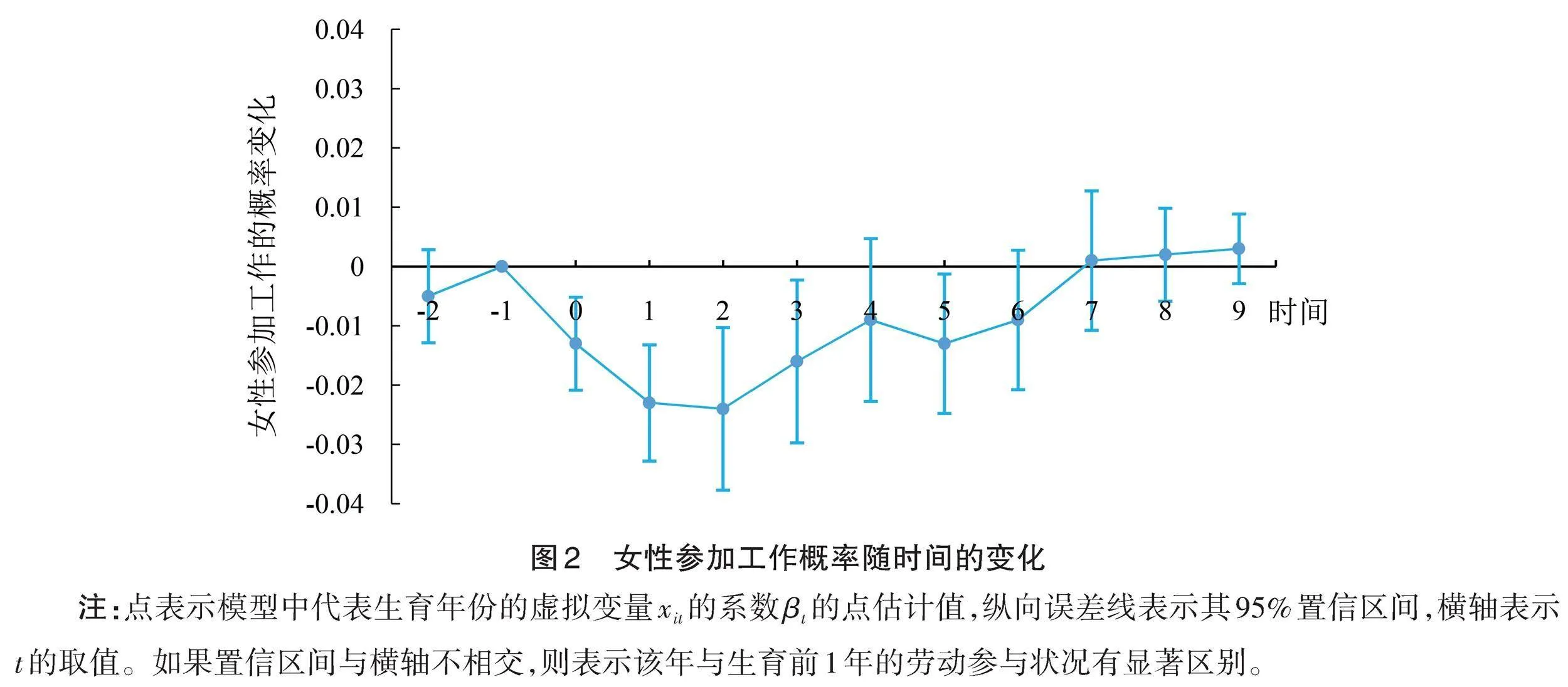

控制变量包括年龄、一孩出生年份、婚姻状态、民族、受教育程度、户口类型等(见表1)。年龄变量是一个连续变量,是与核心自变量相对应的窗口期内的女性年龄,用于控制女性就业行为的年龄效应。一孩出生年份即女性初育的年份,是分类变量,包括“1980—1989年”“1990—1999年”和“2000年之后”三类。在不同年代生育的女性会经历不同的经济制度与政策,因此一些社会经历会集中地影响某些年份生育的女性。婚姻状态是指女性在窗口期内的各个年份时是否处于婚姻中,未婚群体包括离异和丧偶的女性。由于调查问卷中离婚时间这一问题仅针对不再与伴侣同住的女性,因此本研究中将不再与伴侣同住视为婚姻结束的标志。同时,考虑个别女性结婚时并没有领取结婚证,与其伴侣在法律上不存在婚姻关系,因此本研究将长期与伴侣同住但不在婚姻关系中的女性也视为已婚状态。户口类型包括农业户口和非农业户口两类,其中有极少一部分受访者的户口类型为统一居民户口,处理数据时将这部分样本归入非农业户口中。由于CHARLS没有询问受访者在过去每一年的民族和受教育程度状况,并且考虑两者在生育后发生变化的概率很小,因此民族、受教育程度均为受访者接受调查时的状况。

(三)统计模型

1. 事件研究法

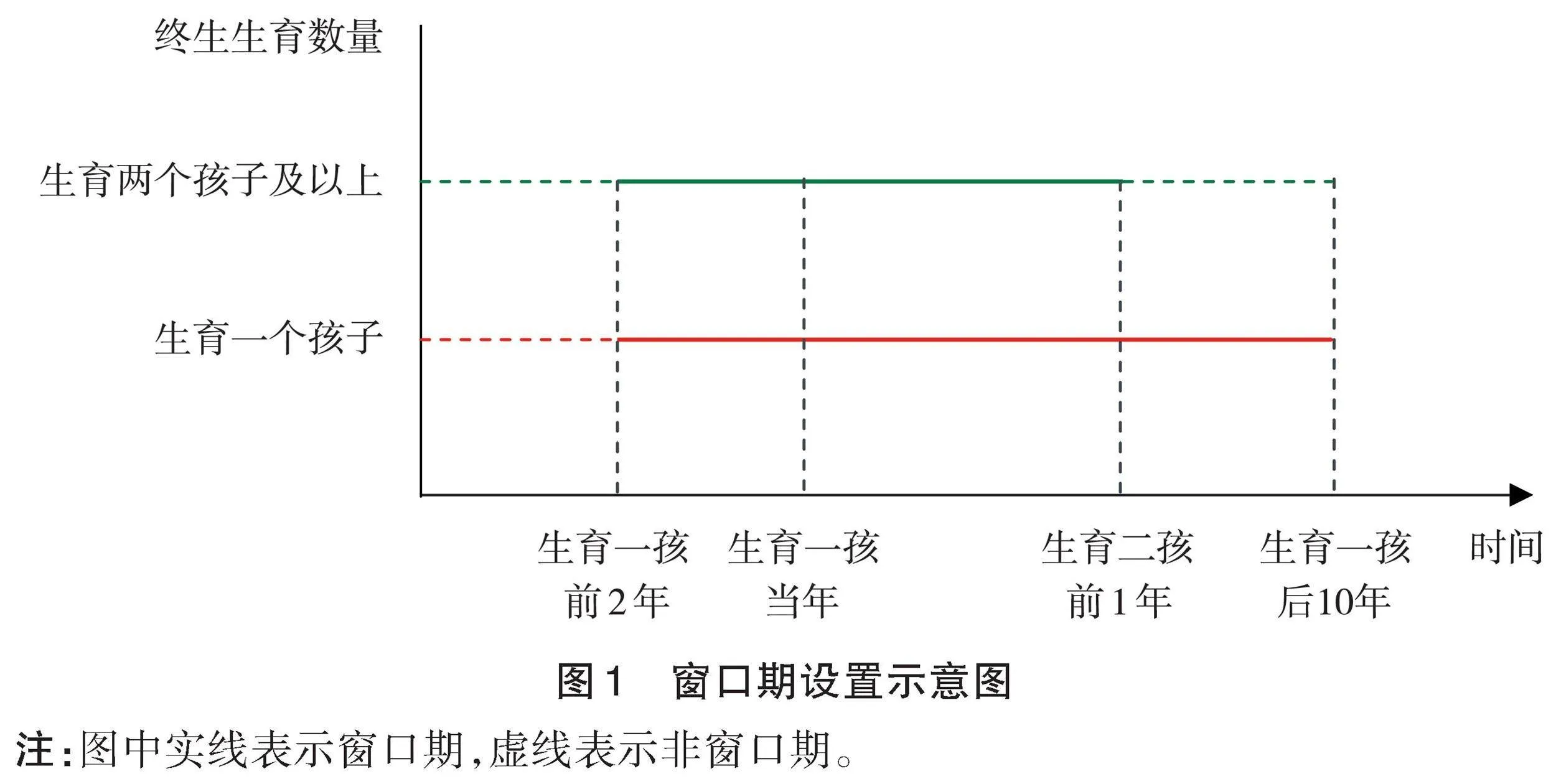

本文使用事件研究法(Event Study Analysis)分析女性就业状况在初育前后的动态变化轨迹。事件研究法能够直观地观察和检验事件发生前后个体行为的动态反应,既可以得到丰富的事件效应信息,还能通过图形的方式将结果更加直观地呈现出来。此外,事件研究法能够很好地处理时间维度上的异质性效应。[28-29]前文已介绍研究主要考察事件(即初育)前2年至事件后10年间的窗口期内女性的就业行为(见图1)。

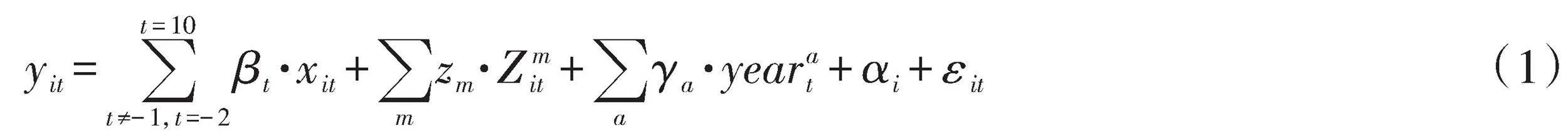

第[i]位女性在生育前后的第[t]年的就业状况定义为:

[yit]表示女性参加工作的概率。[xit]是表示距离生育一孩的第[t]年的虚拟变量,[t]=0为事件发生的年份,也就是初育年份。[t]小于0时表示生育前的第[t]年,[t]大于0时则表示生育后的第[t]年。根据窗口期的设置,[t]的范围为[-2,10]。本研究以生育前1年作为参照,所有事件发生时间的系数[βt]都是与生育前1年相比。[Zmit]表示时变变量,包括女性[i]在距离生育[t]年时的婚姻状况(是否已婚)、户口类型(农业户口和非农业户口)和年龄。为了控制潜在的经济周期效应,模型中加入表示日历年份的虚拟变量[yearat]。此外,本研究还增加了个体固定效应来控制不随时间变化的个体特征[αi],[εit]表示误差项。标准误在省份层面上聚类。对于在生育前工作的女性,进一步开展异质性分析,比较在不同工作部门类型就业的女性在窗口期内的变化。

由于在不同时期市场化改革的程度不同,女性就业面临生育带来的影响存在差异,研究还使用固定效应和随机效应的线性概率模型来分析初育的影响是否在初育年份不同(20世纪80年代、90年代和21世纪)的女性中存在异质性。固定效应模型可以控制未观察到的不变的个体效应的影响,但无法纳入非时变变量,因此同时使用随机效应模型作为稳健性分析。为方便解读,参照育儿强度,将表示生育前后年份的一系列虚拟变量简化为:生育前、孩子0~3岁、孩子4~6岁、孩子7~10岁四个阶段的分类变量。通过在模型中加入这一变量与女性初育年份变量的交互项,研究在不同时期生育的女性的劳动行为受到生育影响的差异。

2. 混合效应多分类逻辑斯蒂模型

本研究使用混合(hybrid)效应模型,也称组间-组内(between-within)模型,分析生育事件对女性工作状况(包括是否工作及工作部门类型的选择)的影响。由于工作状况是一个多分类变量,因此将采用多分类逻辑斯蒂回归进行分析,模型的参照类为没有工作。采用混合效应模型则是因为它可以通过追踪数据的关键变量取多时期的个体均值及其离差,并将离差变量的估计系数作为固定效应估计值来进行解释,能够将观测期间因变量取值没有发生变化的个体纳入分析,同时还可以对非时变变量的系数进行估计。[30]模型将生育阶段的变量转变为个体在窗口期内的均值变量和离差变量,其中离差变量的系数即可以固定效应分析的结果进行解读。

四、分析结果

(一)女性参加工作概率在生育后先降后升

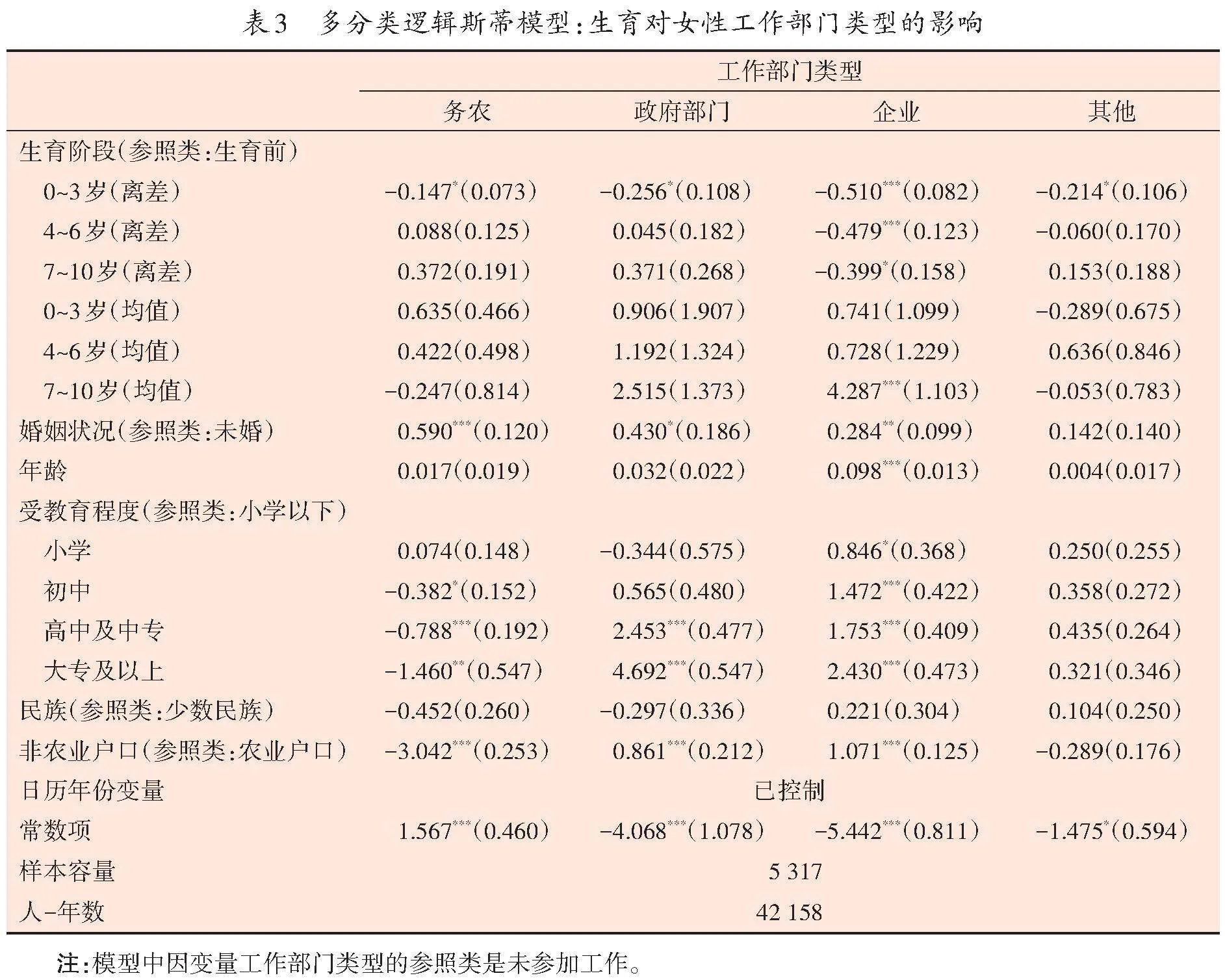

本研究将生育前1年女性是否工作作为参照,分析在1980年之后生育一孩的女性在生育前2年至生育后10年期间参与工作概率的变化(见图2)。随着时间的推移,生育一孩后女性参加工作的概率呈现出先降后升的趋势。从生育当年到生育后第2年,女性参加劳动的概率都相较于生育前1年显著下降,并在生育后第2年达到最低点,比生育前1年低2.4%。女性参加工作的概率在生育后第3年开始逐渐回升,但直到生育后第7年才回到生育前的水平。

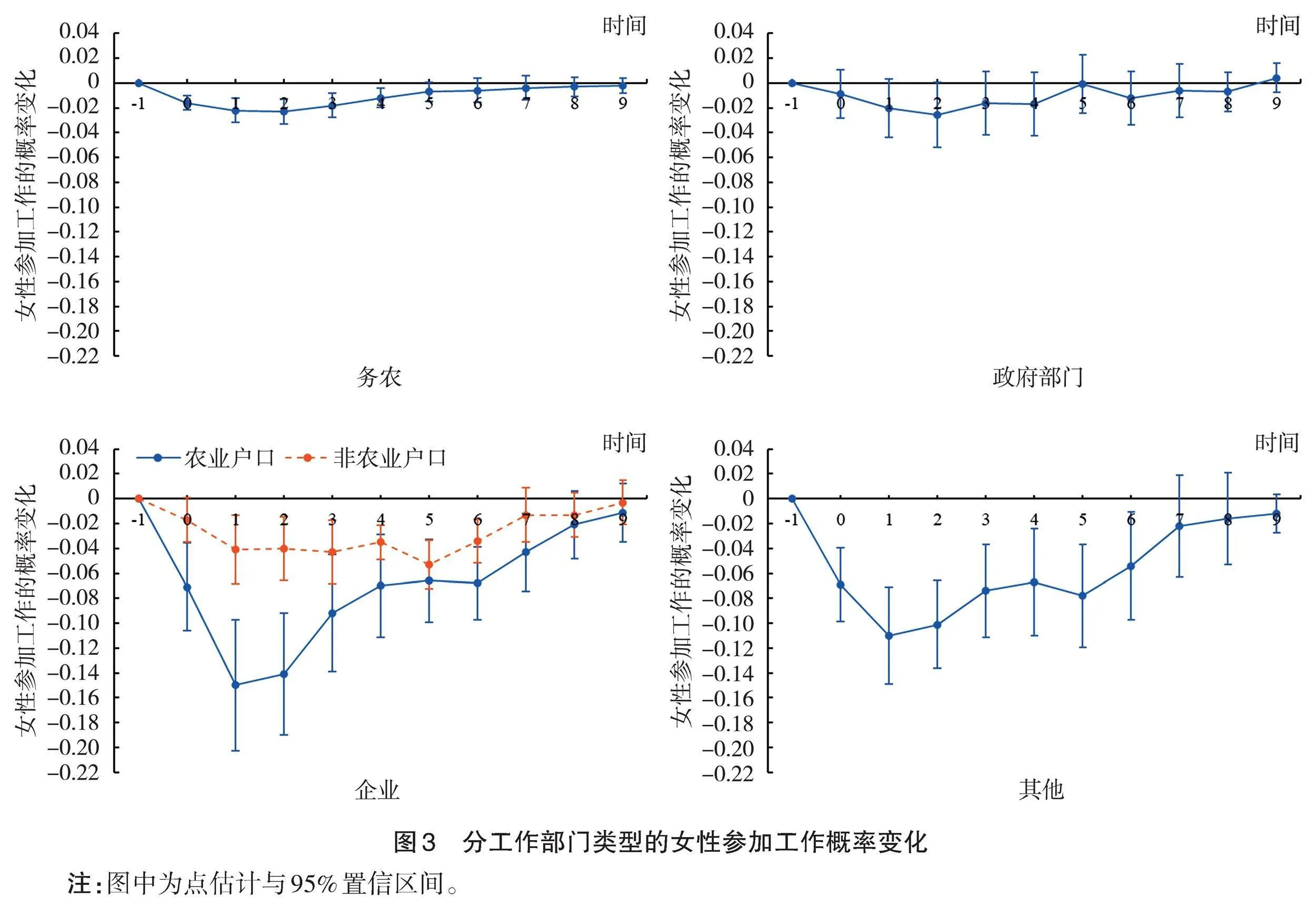

针对生育前1年处于工作状态的女性,本研究分工作部门类型对她们是否参加工作的行为变化进行了分析(见图3)。对于生育前1年务农的女性,她们参加工作的概率从生育当年至生育后第2年都处于逐渐下降的状态,在生育后第3年略有回升。虽然务农女性参加工作概率整体低于生育前的水平,但降低的幅度不大,在降幅最大的生育后第2年,较生育前1年也仅下降了2.3%。可能的原因是生育前务农的女性在生育后大概率仍将务农,而农业工作的灵活性允许她们在生育后继续工作。对于生育前1年在政府部门工作的女性,她们生育后每一年参加工作的概率与生育前均没有显著差异,这可能与政府部门的工作相对更稳定有关。生育前在企业工作的女性的劳动参与水平在生育后显著下降,其中拥有农业户口的女性参加工作概率最大幅度的下降出现在生育后第1年,相较于生育前1年减少了15.0%。而拥有非农业户口的女性最大的降幅出现在生育后第5年,为5.3%。在其他类型工作部门工作的女性,多数受雇于个体户、农户等部门,工作的稳定性较差,因此她们参加工作的概率也在生育后出现了比较大幅度地下降,表现为生育后第1年参加工作的概率下降了11.0%。以上分析表明生育前在灵活性和稳定性更差的企业工作并且拥有农业户口的女性受生育的影响要比从事其他工作或者拥有非农业户口的女性更大。

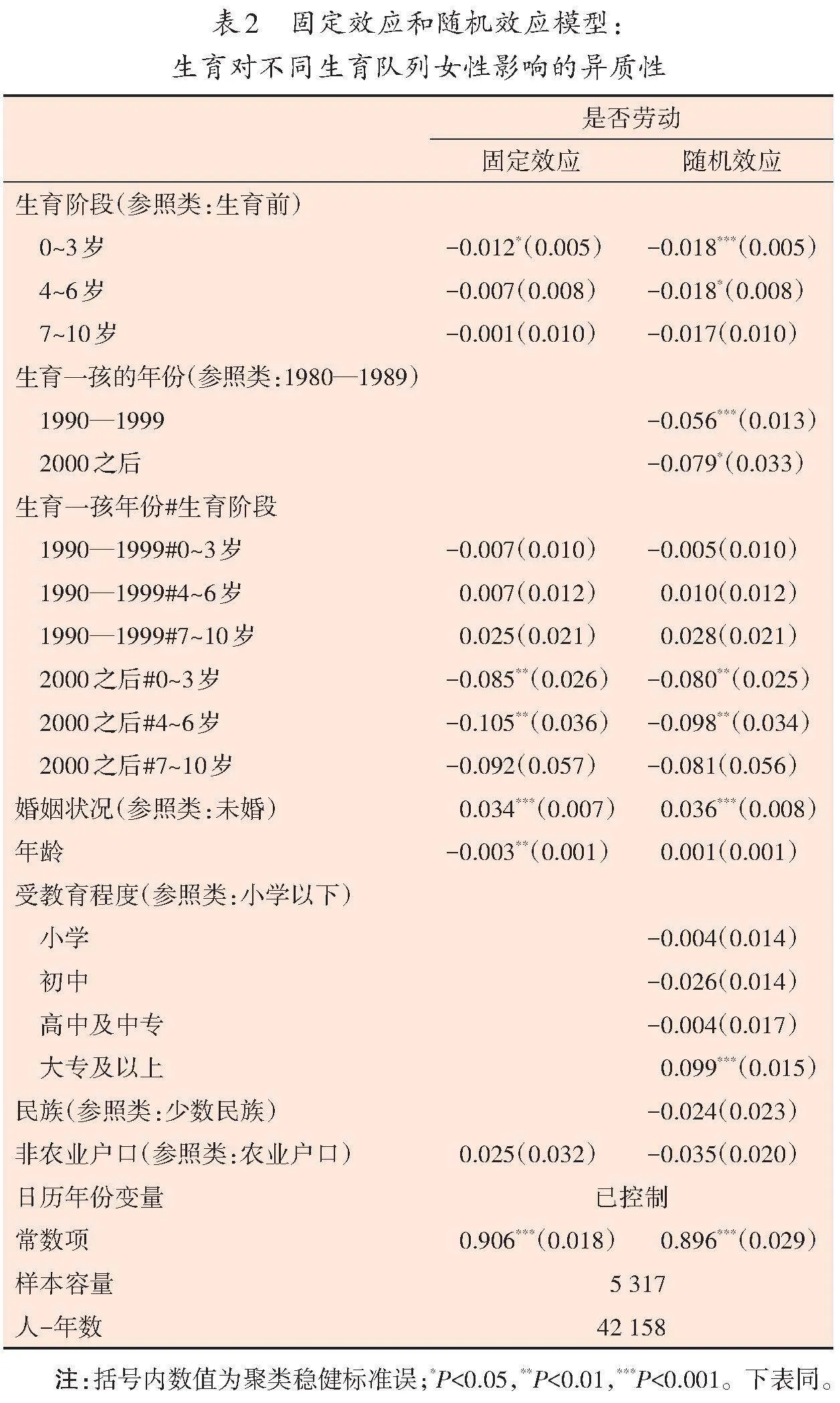

(二)生育对在21世纪后初育的女性的负面影响更大

本研究还将表示生育年份的虚拟变量替换为表示不同育儿阶段的分类变量,并使用固定效应和随机效应的线性概率模型探究了生育对女性的影响是否会在生育年代不同的女性间存在差异。表2中固定效应和随机效应的研究结果均显示生育的影响在不同生育队列的女性中存在异质性。不论处于哪一育儿阶段,相较于在20世纪80年代生育第一个孩子的女性,在90年代生育一孩的女性参加工作的概率没有显著差异。而对于在2000年之后才生育一孩的女性,她们在孩子0~6岁时参加工作的概率要显著低于处于同一育儿期的、在20世纪80年代生育一孩的女性;在孩子7~10岁时,两个队列中的女性参加工作的概率差异不显著。在孩子0~6岁时,2000年之后生育的女性参加工作的概率呈现出随子女年龄增长而进一步降低的趋势:孩子0~3岁时,2000年之后生育的女性参加工作的概率较20世纪80年代生育的女性降低了7.6%,孩子4~6岁时下降的幅度升高到了9.2%。也就是说在育儿的前期和中期,生育的负面影响并没有随着孩子的成长而逐渐缓解,反而表现出了累积效应。随机效应的结果还显示受教育程度达到大专及以上的女性劳动参与水平高于其他受教育程度的女性,但劳动参与水平在不同户口、是否是少数民族上并不存在显著差异。

20世纪90年代中期后,中国的市场经济改革加速,女性相对于男性在劳动力市场上的劣势开始显现。自1989年起公立托幼机构不再招收3岁以下幼儿,[31]原本城市地区由工作部门在“单位制”下所包揽的幼儿照料等家庭功能在经济体制改革推进下逐渐回归到家庭,而女性成为直接承接这些任务的主体。与此同时,随着人们在经济快速发展下愈发追求效率,传统父权制下“男主外,女主内”的性别角色观念有回归的趋势,[32]女性依旧比男性承担了更多的家庭责任,[33-34]在劳动力市场中日渐遭受系统性歧视。[35]综上,本文呈现出的研究结果(在21世纪之后生育一孩的女性会面临更严重的生育负面影响)与上述女性在劳动力市场地位下降、传统性别角色分工深化等社会变化趋势相符。

(三)女性工作类型随一孩年龄的变化

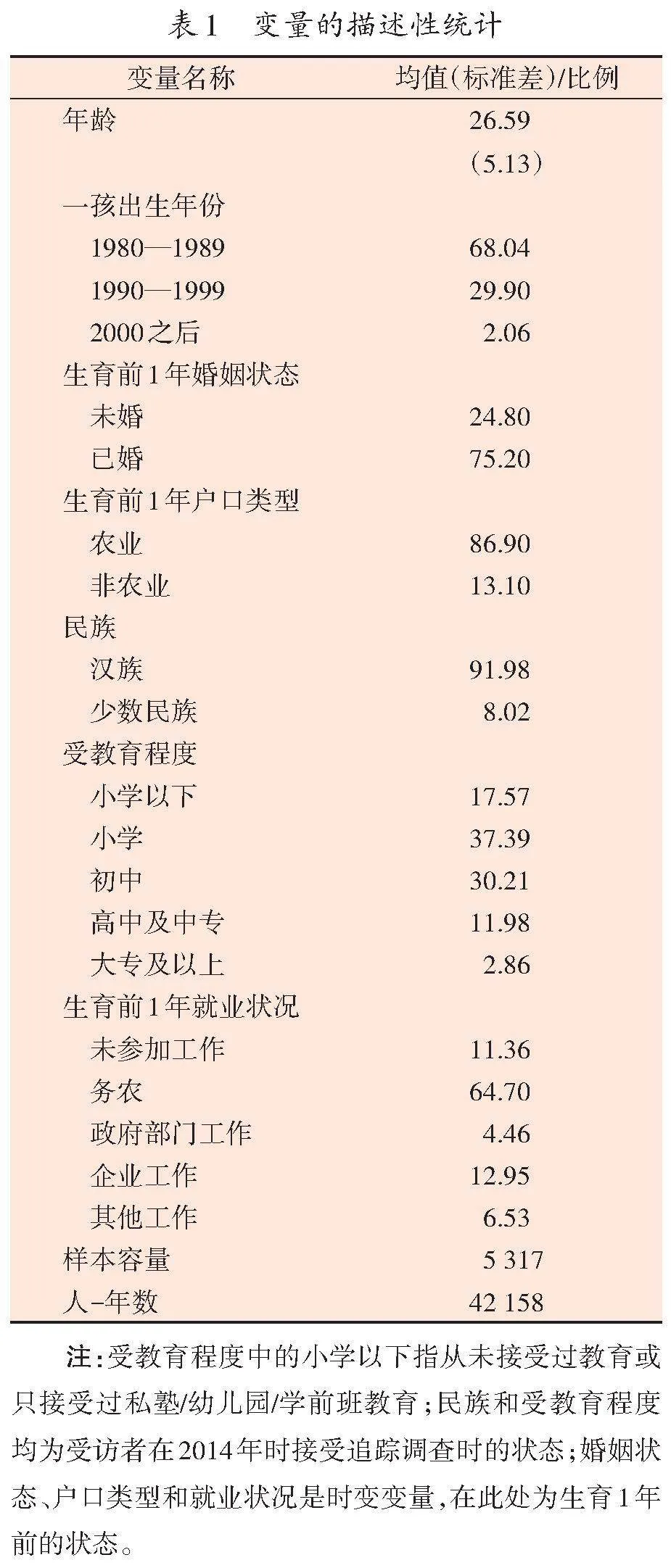

本文使用混合效应多分类逻辑回归模型考察了女性在各个育儿阶段在不同工作部门类型工作概率的变化。从表3的回归结果可以看出:相比生育前,女性到任何类型的单位工作的可能性在孩子0~3岁时期都更低。其中,女性在企业获得工作的可能性最小,在政府部门和其他类型部门工作受到的影响次之,参与务农受到的影响最小,但是在该时期仍然务农的发生比(odds)也只有生育前的86.3%([e]-0.147)。此外,女性的母亲身份对于在企业工作的影响的持续时间最长。随着子女的成长,女性在企业工作的发生比虽然一直在回升,但是仍旧显著低于生育前的水平:孩子0~3岁时,女性在企业工作的发生比是生育前的60.0%,孩子4~6岁时这一发生比略微上升,是生育前的61.9%,而当孩子长到7岁时则是生育前的67.1%。生育的负面效应对在企业工作的女性更加强烈、更加持久,一个可能的原因是国有企业改制。自20世纪80年代开始国有企业逐渐由全民所有制向公司制、股份制转型,让企业工人失去了固定编制身份及其带来的终身就业权利,并成为市场化的劳动者。[36]“终身制”向市场化的转变,使得在企业工作的女性相对从事其他工作的女性更有可能退出劳动力市场。

在控制变量中,婚姻对女性的劳动参与有正向且显著的影响。可能是因为有伴侣的女性能够获得更多的家庭和社会支持。年龄只对在企业工作的女性有显著影响,年龄每增加1岁,女性在企业工作的发生比增加10.3%,这可能与人力资本的积累有关。相较于受教育程度低、拥有农业户口的女性,受教育程度越高和拥有非农业户口的女性,更可能在政府部门和企业工作。民族则对女性的工作部门类型没有显著影响。

五、结论与讨论

本文使用2014年中国健康与养老追踪调查的生命历程回顾性调查数据,针对1980年之后生育的女性,考察了初育对女性参与劳动的动态影响以及生育影响在不同工作部门、不同生育队列女性中的异质性,并进一步分析了女性在不同工作部门工作的概率在生育后随时间的变化。研究发现女性参加劳动的概率在生育一孩后呈现出先降后升的趋势,具体表现为女性参加劳动的水平自生育后显著下降,在生育后第3年开始逐渐回升,但直到生育后第7年才回到生育前的水平;相较于在20世纪80年代初育的女性,在21世纪之后初育的女性在参与劳动上所面临的生育的负面影响更严重。除此之外,在对母亲的工作部门类型的分析中发现生育对女性获得在企业工作机会的负面影响最大,而对在政府部门工作或者务农的影响较小。

本文的研究尚存在几方面的不足:第一,受研究数据的限制,本文仅研究了生育一孩的影响。生育政策全面放开之后,越来越多的家庭开始考虑生育多个孩子,生育的影响也随着孩次的增加而变得复杂,本文所得出的生育一孩的影响可能不适用于生育多个孩子的女性。未来的研究需要关注生育二孩和三孩的影响,为现有生育支持政策提供参考。第二,工作部门划分主要依据20世纪80年代女性的工作类型分布。随着经济社会的飞跃式发展,女性可以从事过去鲜有女性涉及的领域的工作,所从事的工作类型也变得更加多元化,与20世纪80年代相比有了很多的不同。本文研究的女性工作部门类型虽然不再局限于国有部门和非国有部门,但今后研究仍可以针对现实背景做更加细致的划分。

除了这些不足,研究发现依然具有较强的政策意义。第一,进一步完善生育支持政策,保护女性合法就业权益,降低她们因生育离开工作岗位,甚至退出劳动力市场的风险。近年来为了缓解不断升高的生育和养育成本和社会政策措施不配套、不衔接所导致的生育矛盾,帮助女性实现家庭与工作的平衡,中国政府在《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》等相关法规政策的基础上推出了更加完善的生育支持政策。可以根据行业特征制定更具针对性的生育支持政策,为在更有可能因为生育而离开工作岗位的女性行业工作的女性提供更多稳定性保障。第二,从研究结果中可以看出生育的负面影响更多地集中在孩子0~3岁时,因此要加快普惠托育服务体系的建设。2021年《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提出了发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等三大类10个方面配套支持措施,降低女性生育养育压力,并进一步推动女性合法就业权益保障。未来要更进一步发挥政府的监督作用,制定托育服务行业规范,让百姓能够安心地将幼儿交给托幼托育机构,帮助女性尽快返回职场,减少职业中断的时间。第三,普及性别平等观念,提高女性家庭地位,打破“男主外,女主内”的传统性别分工,帮助女性平衡家庭和工作的关系,同时提高男性在育儿和其他家务劳动中的参与程度。

【参考文献】

[1] 杨菊华. “性别-母职双重赋税”与劳动力市场参与的性别差异[J]. 人口研究,2019(1):36-51.

[2] 杨可. 母职的经纪人化:教育市场化背景下的母职变迁[J]. 妇女研究论丛,2018(2):79-90.

[3] Jia N,Dong X. Economic TransitmmBjzAGVicFgNXGAEqzpuA==ion and the Motherhood Wage Penalty in Urban China:Investigation Using Panel Data[J]. Cambridge Journal of Economics,2013(4):819-843.

[4] 申超. 扩大的不平等:“母职惩罚”的演变(1989-2015)[J]. 社会,2020(6):186-218.

[5] 陈卫,董浩月,刘金菊. 生育对中国女性工资率的影响:基于队列视角的分析[J]. 统计研究,2022(5):119-133.

[6] 杨凡,何雨辰. 中国女性劳动供给中的“母职惩罚”[J]. 人口研究,2022(5):63-77.

[7] 许琪. 从父职工资溢价到母职工资惩罚:生育对我国男女工资收入的影响及其变动趋势研究(1989-2015)[J]. 社会学研究,2021(5):1-24.

[8] Zhao M. From Motherhood Premium to Motherhood Penalty? Heterogeneous Effects of Motherhood Stages on Women’s Economic Outcomes in Urban China[J]. Population Research and Policy Review,2018(6):967-1002.

[9] 曹昭仪. 中国市场化发展不同阶段女性生育收入惩罚问题研究[D]. 大连:东北财经大学,2018.

[10] He G,Wu X. Dynamics of the Gender Earnings Inequality in Reform-Era Urban China[J]. Work,Employment and Society,2018(4):726-746.

[11] 李芬,风笑天. “对母亲的收入惩罚”现象:理论归因与实证检验[J]. 国外理论动态,2016(3):74-83.

[12] Becker G S. A Treatise on the Family[M]. Harvard University Press,1991.

[13] Smith A. The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith[M]. Oxford University Press,1976.

[14] Correll S J,Benard S,Paik I. Getting A Job:Is There A Motherhood Penalty?[J]. American Journal of Sociology,2007(5):1297-1338.

[15] Stier H,Lewin-Epstein N,Braun M. Welfare Regimes,Family-Supportive Policies,and Women’s Employment along the Life-Course[J]. American Journal of Sociology,2001(6):1731-1760.

[16] Taniguchi H. The Timing of Childbearing and Women’s Wages[J]. Journal of Marriage and the Family,1999(4):1008-1019.

[17] Wilde E T,Batchelder L,Ellwood D T. The Mommy Track Divides:The Impact of Childbearing on Wages of Women of Differing Skill Levels[R]. National Bureau of Economic Research,2010.

[18] Amuedo-Dorantes C,Kimmel J. The Motherhood Wage Gap for Women in the United States:The Importance of College and Fertility Delay[J]. Review of Economics of the Household,2005(3):17-48.

[19] Loughran D S,Zissimopoulos J M. Why Wait? The Effect of Marriage and Childbearing on the Wages of Men and Women[J]. Journal of Human Resources,2009(2):326-349.

[20] Budig M J,England P. The Wage Penalty for Motherhood[J]. American Sociological Review,2001(2):204-225.

[21] Goldin C. The Quiet Revolution That Transformed Women’s Employment,Education,and Family[J]. American Economic Review,2006(2):1-21.

[22] Stevenson B,Wolfers J. Marriage and Divorce:Changes and Their Driving Forces[J]. The Journal of Economic Perspectives,2007(2):27-52.

[23] Aisenbrey S,Evertsson M,Grunow D. Is There a Career Penalty for Mothers’ Time Out? A Comparison of Germany,Sweden and the United States[J]. Social Forces,2009(2):573-605.

[24] 於嘉,谢宇. 生育对我国女性工资率的影响[J]. 人口研究,2014(1):18-29.

[25] 赵梦晗. 生育年龄如何塑造中国城镇女性的劳动参与行为?[J]. 人口与经济,2019(6):114-126.

[26] He G,Wu X. Marketization,Occupational Segregation,and Gender Earnings Inequality in Urban China[J]. Social Science Research,2017,65:96-111.

[27] Hsu C H. Parity-specific Motherhood Penalties:Long-term Impacts of Childbirth on Women’s Earnings in Japan[J]. Advances in Life Course Research,2021,50:853-884.

[28] 张子尧,黄炜. 事件研究法的实现、问题和拓展[J]. 数量经济技术经济研究,2023(9):71-92.

[29] Clarke D,Tapia-Schythe K. Implementing the Panel Event Study[J]. The Stata Journal,2021(4):853-884.

[30] Allison P D. Fixed Effects Regression Models[M]. Thousand Oaks,CA:Sage Publications,2009:65-66.

[31] Du F,Dong X. Women’s Employment and Child Care Choices in Urban China during the Economic Transition[J]. Economic Development and Cultural Change,2013(1):131-155.

[32] 许琪. 中国人性别观念的变迁趋势、来源和异质性:以“男主外,女主内”和“干得好不如嫁得好”两个指标为例[J]. 妇女研究论丛,2016(3):33-43.

[33] 刘爱玉,佟新,付伟. 双薪家庭的家务性别分工:经济依赖、性别观念或情感表达[J]. 社会,2015(2):109-136.

[34] 卿石松. 性别角色观念、家庭责任与劳动参与模式研究[J]. 社会科学,2017(11):91-100.

[35] 宋少鹏. “回家”还是“被回家”?——市场化过程中“妇女回家”讨论与中国社会意识形态转型[J]. 妇女研究论丛,2011(4):5-12.

[36] 路风. 单位:一种特殊的社会组织形式[J]. 中国社会科学,1989(1):71-88.

A Dynamic Analysis on the Motherhood Penalty

during Economic Transition in China

Abstract:The traditional gender division of labor assigns the primary responsibility of childrearing and childcare to women,resulting in a disadvantaged position for mothers in the labor market,facing the “motherhood penalty”. In turn,women’s fertility intention has been affected,leading to the recent low fertility in many societies. Previous studies suggested that the motherhood penalty for Chinese women varied at different stages of economic transition and has become more severe in recent years. However,due to limited data,most literature has focused on women who gave birth in the 1990s or even after the 21st century,with scarce research comparing the impacts of giving birth on women’s labor activities since the early stages of China’s economic transition in the 1980s. Also,most studies examined the overall influence of giving births and overlooked the varied impacts across motherhood stages. Based on Life History Survey data from the China Health and Retirement Longitudinal Survey in 2014,this study employs the event study analysis to analyze women’s reconstructed working trajectories during their first births. Results showed that women’s working probabilities decreased after giving birth till the second year after childbearing and recovered long-term. Women who worked in corporations with agricultural hukou before giving birth suffered the most profound impact. In contrast,women who worked in the government or engaged in agriculture were less affected. It further compares the effects among women in different fertility cohorts and working sectors using linear probability models and hybrid multinomial logistic regression. Compared to a woman who gave birth to her first child in the 1980s,a woman who gave birth to a child after the 21st century faced more negative effects of childbearing. Mothers were least likely to be employed in corporations,while their likelihood of working in other sectors was only affected when children were under age 3. To increase the fertility rate,the policies should effectively help women balance family and work and reduce the negative impact of childbirth on women’s career development by developing a universal childcare service system,encouraging men to participate more in childcare and other household chores,thus constructing a fertility-friendly society.

Key Words:Motherhood Penalty,Market Transition,Event Study Analysis,Support for Childbirth