探•思•情:基于生命科学的大班幼儿食育活动实践研究

2024-08-01沈雅丽

作者简介:沈雅丽(1975~),女,汉族,浙江杭州人,浙江省杭州市萧山区空港新城幼儿园,研究方向:幼儿教育教学。

摘 要:本课题以食育活动为载体,聚焦生命教育,收集各种真实案例,从引入、触发、捕捉问题导入,链接到幼儿的经验、思维、情感,帮助幼儿在食育互动探究中积累经验,培养科学品质,使儿童能够通过表达、探索、创新、实践等路径,自觉主动地参与到活动中,同时,也提升教师指导幼儿科学教育的能力,从而形成具有园本特色的科学教育新载体。

关键词:食育活动;生命科学;大班幼儿

中图分类号:G61 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)25-0153-06

本研究所指食育活动是以食物为媒介,引导幼儿认识生物,关注生长过程及营养,体验饮食文化和健康生活方式的活动。

本研究所指生命科学指动植物生长发育规律以及动植物之间和动植物与环境之间相互关系的科学。

一、 大班幼儿食育现状

目前,幼儿食育活动很多,但都流于表层、认知度低,特别是论证水平较低,幼儿深度质疑发展较慢。《3~6岁儿童学习与发展指南》提出要“根据地方性特点选择常见的具有代表性的动植物,作为探究和认识对象。”“懂得尊重和珍惜生命,保护自然环境。”食育探究典型表现就是从幼儿最易接触到、最具生活本色,具有生长性的食物入手,使幼儿从形状、颜色、内部结构的了解,到经过加工、烹饪后的变化等,培养归类、判断、推理等逻辑思维能力。生命科学作为幼儿园课程内容的重要组成部分,承担着引导幼儿感知生物的生长规律、激发探究生物的兴趣、获得初步科学方法、培养科学品质的任务,对幼儿进行教育刻不容缓。

二、 食育活动特点

我园提倡以培养适应未来生活人为目标。“食育活动”以其充分、合理的环境布局,适宜、真实的农场设置,搭建多元生活活动场景,提升幼儿的生活操作能力。

食育活动具有以下特点:

真实性:播种、养育、丰收等给予幼儿活动机会与实践场地。

操作性:注重幼儿亲身体验。

动态性:活动随季节、节气、节日而变换,引导幼儿深入探究。

三、 研究实践

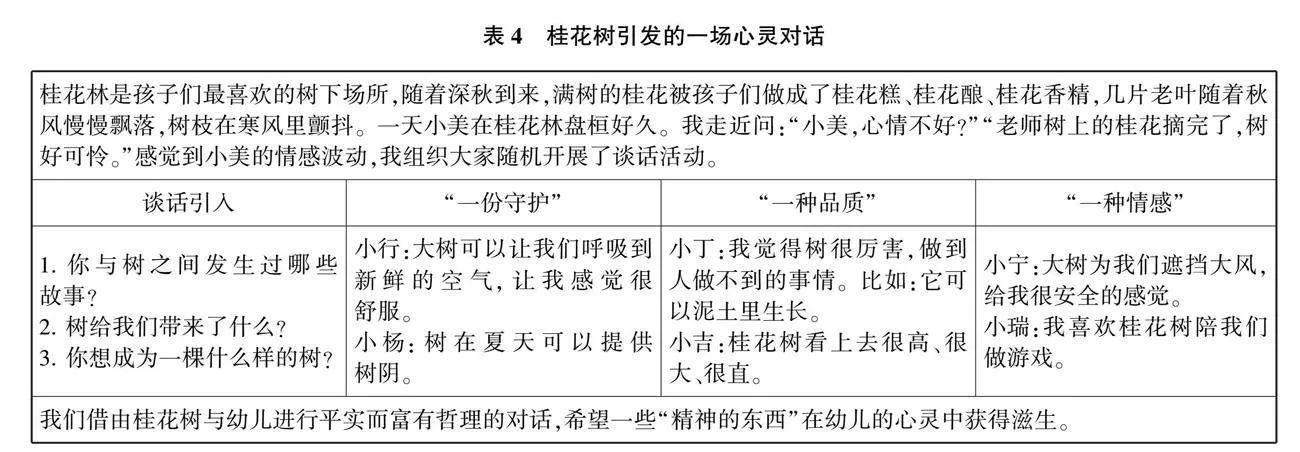

我们以食育活动为载体,以“真实性、生活性、操作性”为原则,开展生命科学活动,引导幼儿从单一认知走向多元探索的过程,每个路径分别指向不同的探究,从而不断推进幼儿更深层次的发展与变化。具体研究框架如图1所示。

(一)创链式食育:开启幼儿自主生命科学探索

在活动中,教师要关注品尝制作过程中引发的问题,引发幼儿对食物、经验、活动、材料的探索。

1. 食物特征——引入

(1)品尝中发现探究问题

餐点环节可以使幼儿发现科学问题。幼儿品尝食物时,提出汤上为什么漂浮着油珠珠?莲藕咬下去为什么会有长长的丝?加入馒头中的糖去了哪里?幼儿在品尝中通过观察发现的“小问号”都是幼儿生命科学探究的萌芽。

餐点中的秘密 可爱瞧着紫甘蓝汤汁:“为什么今天菜汁是黑黑的?”这下好了,一石激起千层浪。“以前是清清的。”“以前是亮亮的。”说话声此起彼伏。于是“紫甘蓝的秘密”由此展开。甘蓝大调查、认甘蓝、掰甘蓝、揉甘蓝、捣甘蓝、甘蓝小实验……引发孩子们对紫甘蓝的创意体验。

紫甘蓝的汤水为什么变黑呢?孩子们大胆辩论,提出想法说明原因。从紫甘蓝外形、叶片的观察,手为什么染色、多种办法收集紫甘蓝汁水、印染小帕子……无不浸润着孩子们对解析紫甘蓝秘密的渴望。

(2)制作中引出科学元素

幼儿亲自制作青团时,会引发认艾草、采艾草、挑艾草、煮艾草、做艾食以及认识面粉、面粉怎么来的、面粉可以做什么、认识小麦、种植小麦等活动,每个项目活动都是一场科学探究。

四季厨房 以幼儿所种植物为主要食材,通过采摘—清洗—烹饪加工自己种植的食物,从简单的食材中吃出满满的幸福感。秋起时,甜蒜的供给由一月一次变成一周一次。“甜蒜很好做的。”“我们做甜蒜吧!”由此制作甜蒜开启。孩子们自主分组,讨论准备的物品,制作时添加的佐料,佐料要按多少比例来放等。

我们让幼儿自己称调料、加调料,使幼儿食育活动真实、有趣、温馨,满足幼儿需要。

2. 食育认知——触发

(1)用餐细节引发课程故事

食育活动与幼儿自身经验产生冲突时,也是幼儿经验遇到瓶颈时,教师的适时引导可以让幼儿持续深入探索。

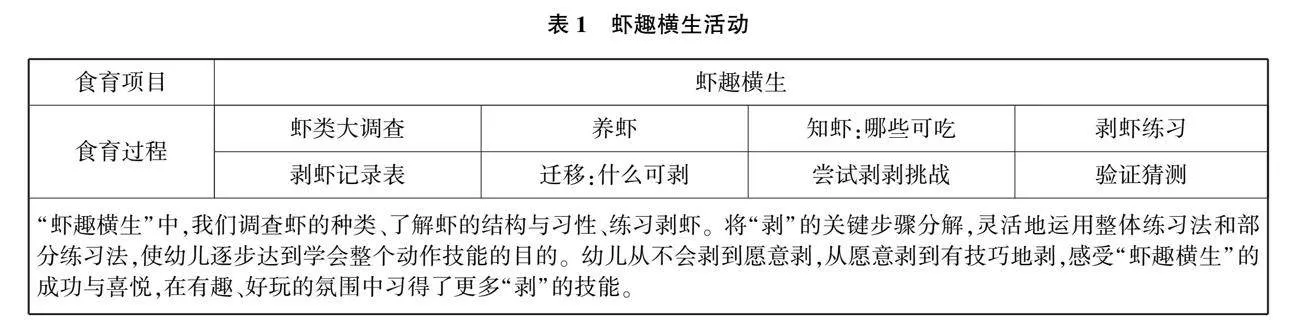

由一只“虾”引发 午餐时间,小朋友的美味食物是香爆虾。可是,我发现了一个奇怪现象:大部分孩子吃完饭菜后,衣服上沾满虾渍。为什么呢?为什么一吃红烧虾就到处都是污渍?经过几天观察,原因是剥虾方法不对,由此组织学生开展了“虾趣横生”活动。

(2)食物异常中的科学趣探

食物常常会因气温、虫害等原因生长异常,如番茄扭曲、扒开玉米棒只有几粒玉米、细长豇豆里有洞等,异常食物会使幼儿同伴间产生不同的观点,我们以此为契机,把活动推向深处发展。

“萝卜生病了”是其中一则小故事。菜园里,幼儿意外发现萝卜叶有洞洞,萝卜生病了。于是幼儿对萝卜叶为什么会有洞洞进行了猜想和探究,有的说是毛毛虫咬的,有的说是小青虫吃的,还有的说是蝴蝶啃的。有一个小朋友发现一只菜青虫,大伙儿围观菜青虫,观察菜青虫的外形特征。从萝卜生病引发幼儿的猜想到幼儿发现青虫验证猜想,最后幼儿采取行动,捉虫为萝卜治病。

3. 食育信息——捕捉

(1)捕捉小细节

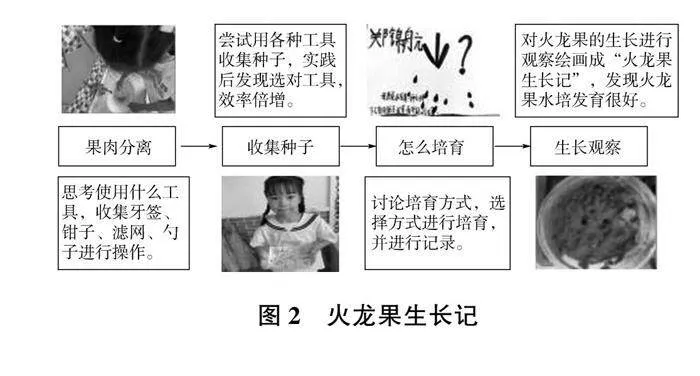

幼儿吃水果时,总会关注核或籽,教师捕捉到这个现象,每天吃水果时留下种子,将种子在水中、土里、湿纸里,探索种子发芽需要什么条件。在等待种子发芽的过程中,幼儿感受到成长需要时间、需要呵护、需要耐心,体会到生命来之不易。

(2)判断关注点

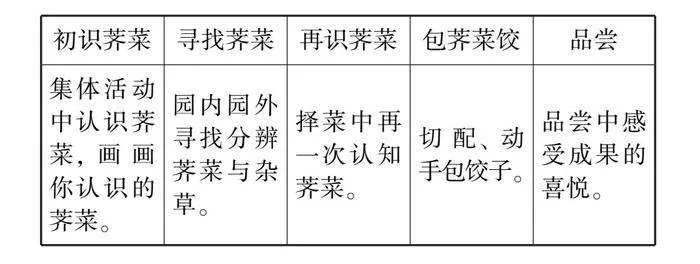

我们要判断幼儿的言语和动作带来的思维信息,抓住机会进行生命教育。四季都有新鲜的食材,春天更是如此。一天与孩子们聊天中,小美:“星期天我跟奶奶去挖野菜了,可好吃了。老师,我们也去挖吧!”说完,一脸期待地看着我。其他孩子也睁着萌萌的大眼睛齐刷刷地看向我,于是我抓住了这次机会,组织孩子们开启了一场“春日寻鲜”。

初识荠菜寻找荠菜再识荠菜包荠菜饺品尝

集体活动中认识荠菜,画画你认识的荠菜。园内园外寻找分辨荠菜与杂草。择菜中再一次认知荠菜。切配、动手包饺子。品尝中感受成果的喜悦。

孩子们愿意、乐意参与这样的活动,在不知不觉中提升了探究能力和生活能力,提升了生命科学水平,增强了自信心和自豪感。

(二)启链式思维:拓展幼儿生命科学学习

幼儿有了食育探究的兴趣后,我们从整合思维、互联网思维、批判性思维三方面进行链接,驱向深度学习。

1. 整合思维:粗浅→深入中契合生命科学探究

整合思维是指从不同中找出共同点,并根据自己的思考升华出一个更有优势方案的能力。

(1)收集时整合碎片化经验

在开展活动时,有意识地引导幼儿进行分类,如植物、动物、微生物。考虑到是大班的幼儿,因此,我们进行更深入的分类,如蔬菜植物的分类按栽培学分为13类;动物分为三大类,如陆生动物、水生动物、两栖动物等。有时幼儿会搞不清到底归哪一类,如在收集食用蔬菜时,就有一位幼儿带来了紫菜。有的幼儿说是动物,有的幼儿说是植物,到底分在哪一类呢?而这正是促进幼儿经验提升的好时机。“紫菜是蔬菜吗?”我们给予幼儿三次思考记录,通过辩论、查百科、查电子信息,让孩子们寻找到答案。

通过收集、展示、分类,幼儿经验有聚合、整合的平台,清晰了解食物的多样性和归属性。

(2)种植时依托季节特征

植物种植有季节性,因此我们把作物种植与四个时间维度(春耕、冬种、夏收、秋藏)二十四节气相结合,让幼儿熟悉种植与中国节气的关系,在了解节气时令的状态下更好地种植养护作物,在种植中了解时令所表示的意义,感受到古代劳动人民的智慧。

我们借助“种菜、种豆、种四季”活动,在活动中让幼儿了解什么季节种什么食物,如春种水稻夏种姜,秋种洋葱冬种玉米,使幼儿在种植中获得各种经验,寻找答案。

(3)养护时融合比较探究

为了解食用植物如芋艿、时菇、胡萝卜等在不同环境中的生长发育情况,我们可以进行简单的比较探究。

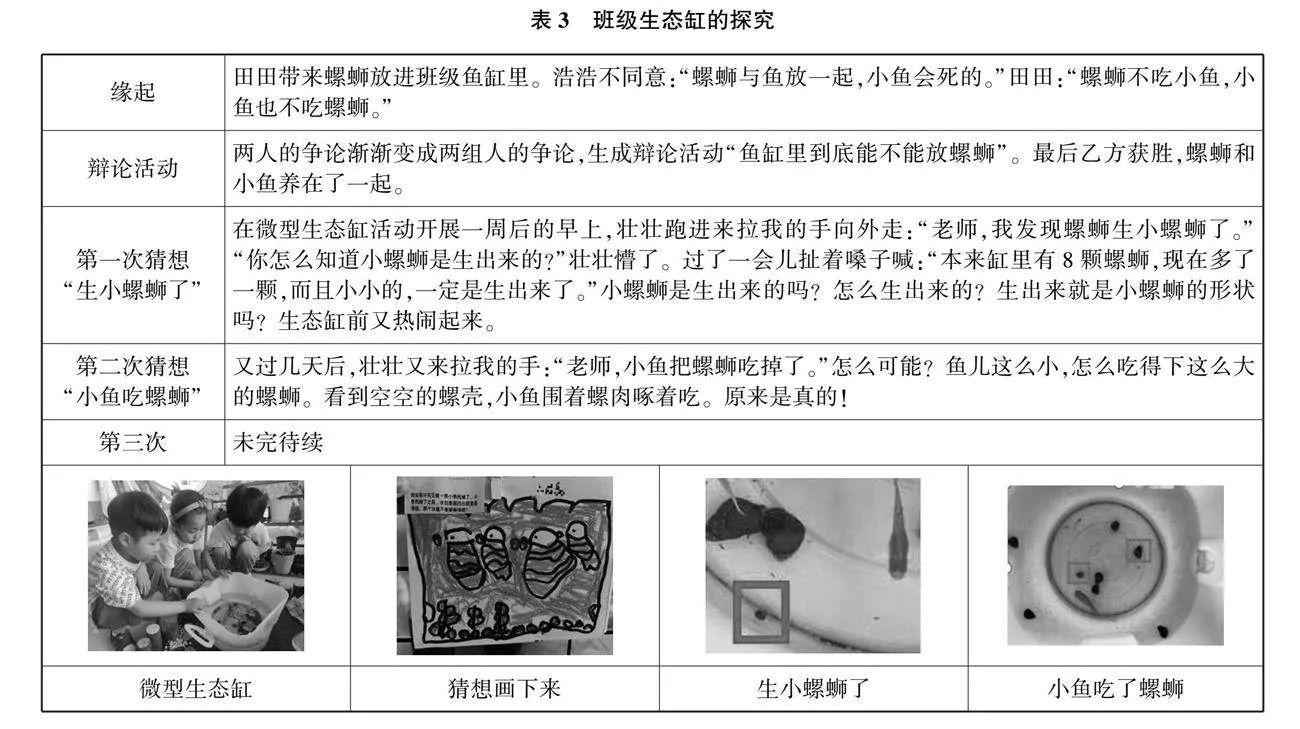

水培VS土培 食堂仓库里的大蒜发芽了,怎么办?孩子都说可以种植。但是在种植方式上有了分歧,有的说妈妈是把大蒜种水里的,有的说看到奶奶是种土里的。到底水培好还是土培好?我们进行了系列探究如表2所示。

我们运用比较法让幼儿在不同环境中培育食用植物,为幼儿尝试发现事物之间的异同和联系等观察与探索提供有效的支持。此外,还运用“相似食物相近栽种”的方式,如西红柿和千禧果,在对比中为幼儿提供多样的信息,让幼儿的感知与探索更加直接、深入,让幼儿更明白植物的生长与土壤、水环境、阳光、温度等有密切关系。

2. 互联网思维:单一→多元中网罗生命科学教育

(1)食育活动项目化

以项目活动方式推进食育探究,幼儿通过集体教学、场馆活动及遇到疑难问题寻访老艺人或观看科学视频等来认识萝卜、种植萝卜、探究萝卜、趣玩萝卜,拓宽幼儿多维经验,使幼儿在种植、探究、趣玩中验证结果,提升经验。

(2)食育交流多样化

幼儿之间交流是反思探究历程,拓宽探究思路的渠道。通过口头交流、绘画交流、照片交流可以帮助幼儿交流探究经历,使幼儿在复盘和倾听同伴的探究经历时,完善自己的知识储备。

(3)食育探究多元化

食育活动中调查表的设计、发放、回收环节中蕴藏着数量、形状、分类、比较等多种数学核心概念。如多维度测量油菜高度,孩子们用尺量、用纸筒量、用小棒量、积木拼接、刻度尺及幼儿身体高度等工具测量油菜生长高度的过程中,诸多科学探究、数学元素运用在其中。

3. 批判性思维:正向→逆向中深化生命科学教育

批判性思维是指事物有两面性,让幼儿有“质疑”的能力。

(1)食物链活动促猜想

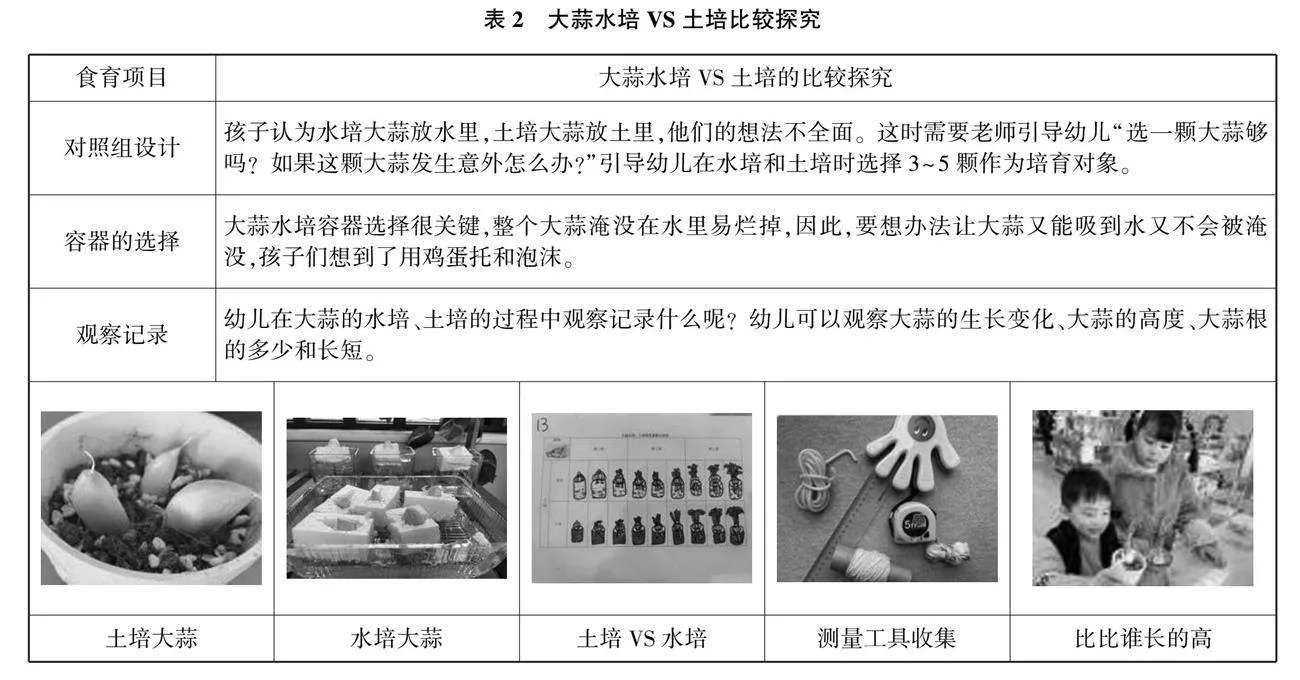

我们寻找契机利用班级微型生态缸的食物链互补活动,引发幼儿的猜想,让幼儿更好地理解水生生物与水环境、水生态的关系。

猜想需有依有据,幼儿为了说服对方,只能进行头脑风暴,回想已有经验。通过幼儿的辩论式猜想,幼儿吸收新的知识,语言及经验都得以发展。

(2)“火眼金睛”中推结果

幼儿用观察的眼光去看世界,然后想一想,就会发现很多有趣的事儿。教师会听到很多声音和发现,比如,为什么小株山茶树叶子都不见了,大株山茶树下半截只剩下光秃秃的树枝了?羊屁屁上耷拉着红红的是什么,为什么会这样?草地上有黑黑的一颗颗小球球,是什么东西?这时教师加以引导,孩子眼睛会观察了,思考深入了。山茶树是被羊给吃了,羊喜欢吃树叶;羊屁屁上耷拉着红红的是羊吃坏肚子了,为什么会吃坏肚子呢?草地上黑球球原来是羊粪,羊粪有什么用?可以怎么处理?运用已有结果去推知、寻找答案,会让幼儿的探究更聚焦,更集中,更想去弄明白是什么原因造成的。如此一来,幼儿对“羊”的了解变得更深入,探究也有了动力,生命教育的意义就在于此。

4. 蕴链式情感:提升幼儿生命科学体验

(1)我们与植物

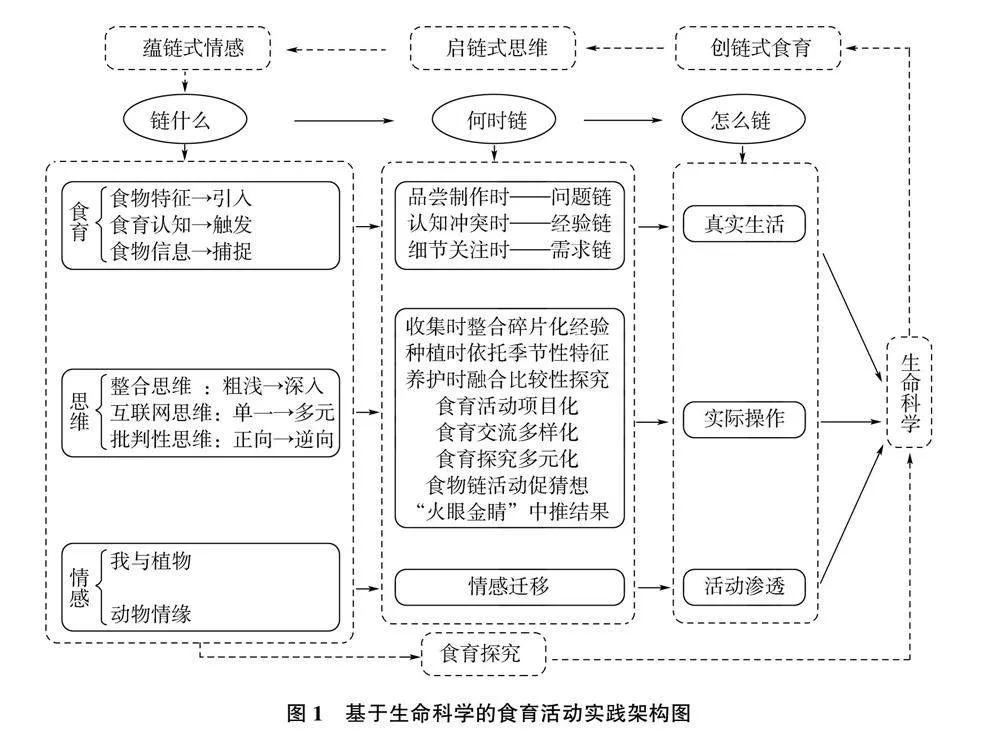

植物给予我们健康的饮食及绿意盎然的生机和美好,在观察、操作、了解的过程中,幼儿也在关注、感受、体验植物,顺应幼儿的情感需要,教师要抓住机会进行教育。

(2)动物情缘

在食育探究中对动植物进行持续性科学观察,感受大自然的奇妙,可以提升幼儿的社会情感。为此,我们开辟场地饲养了很多小动物,其中羊羊们入驻饲养区孩子们最兴奋!有一位羊妈妈,孩子们特别喜欢它,每天带鲜菜叶来喂它。小羊的每个部位,都是孩子们谈论的话题。羊宝出生的第二天,幼儿看到羊宝时瞪大眼、张大嘴,那一刻的惊喜、惊讶、惊奇的神情,说明幼儿们深深地感受到生命的奇妙。但是某天晚上,羊羊们被几只野狗侵袭。羊宝的耳朵被咬掉了一块,身体受到伤害,害怕得站不起来,不愿意进食。孩子们都哭得哽咽,接下来几天里,更是细心呵护。现在羊宝长大了、健壮了,也活泼了。

让小动物陪伴幼儿一起长大,是希望埋下一颗种子,让孩子懂得敬畏生命,懂得生命的成长是非常不容易的,需要很多人的付出。同时,让孩子们非常真切地看到生命是非常顽强的。

四、 研究成效

生命科学不是抽象的理念,不是空洞的理论,而是实践着的、正在发生的、鲜活的生动的探究过程。我们让幼儿以直观的方式和真实的态度去看、去听、去摸、去闻、去感受生物。既遵循幼儿天性,又通过食育活动这个载体让幼儿园生命科学教育形成了一个全新的、系统的体系。

(一)学会观察,提高自主探究能力

食育项目活动从种子种植到成熟收获加工成各种食品,周期较长,幼儿的持续性观察得到了充分的锻炼。通过一次次酣畅淋漓的探究之旅,幼儿的食育活动从无意向有意的、多样性的探究过渡,自主探究能力不断提高。

(二)学会生活,提高思维思辨能力

幼儿食育农耕操作是耕种的基础,食品加工探究是生活技能的基础,幼儿喜欢动手探究食育是美好生活的开始。当然不是所有食育活动探究都是成功的,也有失败。如在探究过程中,管理员不小心摔了一跤导致探究终止,也有水过多,胡萝卜在探究过程中烂根,白萝卜由于虫害早早夭折的情况。但幼儿在失败中也能学习他人经验和技能。

五、 研究结论

食育活动来源于生活,立足于生活,在研究中,我们秉持幼儿是研究主体的理念,尊重幼儿参与意愿。有效实施,逐步培养幼儿的探究意识、健康饮食观念、良好的生活习惯,使幼儿在玩中体验探究的快乐,最终促进幼儿生活能力的发展。

参考文献:

[1]李季眉,冯晓霞.3~6岁儿童发展指南[M].北京:人民教育出版社,2013.

[2]许雅君.食育,在孩子心里播下健康的种子[M].北京:化学工业出版社,2019.

[3]陈帼眉,冯晓霞.学前心理学参考资料[M].北京:人民教育出版社,1991.