基于实验情境提升学生思维能力实践研究

2024-08-01孙斯英

摘 要:随着新课改的深入,初中科学教学越来越重视发展学生的核心素养,重视学生思维能力的提升,强调学生学习、合作、探究、创新等关键能力的发展。这些能力的培养,都离不开科学实验教学,深入挖掘实验的教学引导功能,创设实验情境,激发学生学习兴趣,激活学生的学习思维,从而提升学生学习能力。

关键词:科学教学;实验情境;思维;核心素养

中图分类号:G622.4 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)24-0014-04

科学课程理念注重学生本位,发挥教师引导作用,体现科学课程在科学观念、科学思维、探究实践、责任态度等方面的育人功能。科学演示实验,作为日常教学中最有效的手段之一,可以让抽象的事物变为直观的现象,化乏味的知识为有趣的体验,引导学生逐步认识身边的科学,极大地培养学生的实验观察能力、问题分析和解决能力。而现实中,有些教师在平时上课时,很多实验纯粹是为了实验而实验,并没有发挥出实验在初中科学教学中本身具有的培养学生思维能力的提高等作用。最大化发挥实验在学生学习过程中的作用,是提升学生高阶思维的关键。

学生科学思维能力的提升离不开真实的情境启发。在实验教学过程中,如何有效创设情境引导学生完成实验探究?一方面要熟练掌握实验本身发挥的作用,清楚与本节课教学目标的关联,从而完善学生知识的构建;另一方面要充分了解学生的原有认知水平,准确抓住学生“最近发展区”,善于发掘学生认知的“不平衡”点,并以此为契机进行引导学习和探究。学生在建立认知的过程当中,思维的产生往往来自真实情景中的新奇问题。在实验教学中,创设实验情景是引导学生深入思考的重要途径和有效方法,也是引导学生思维能力发展的基础。文章从教学实践出发,探讨如何在实验过程中创设情境,启发学生思维的一些措施。

一、 “意外式”实验情境,激发思维潜能

(一)预设意外“失败”实验

就是在教学过程中,主要针对学生对现象已有清楚的认识,但其原理又是似懂非懂的知识点,教师可以预设“失败”的意外实验,来引发学生对“失败”的原因进行深入思考,激发学生的思维潜能。

案例1:在复习《碱的化学性质》中的“碱能够跟某些盐反应”时,学生通过新课的学习,已经熟知了可溶性碱能和可溶性盐反应,生成沉淀。在复习课上,我们先取5毫升氯化铜于试管,然后用胶头滴管向试管中逐滴2~3滴氢氧化钠,摇匀。这时,学生会神奇地发现,实验“失败”了吗?预期的蓝色沉淀竟然没有出现,难道是氢氧化钠变质了吗?这现象激起了学生浓厚的兴趣。教师在此基础上,引导学生分析实验现象,并再次重复本实验;此时,特别强调让学生仔细观察试管中发生的变化。通过手机无线投屏技术的应用,学生可以清晰地看到,实验过程中确实产生了蓝色沉淀,但是蓝色沉淀产生后又很快消失了。至此,教师可以逐步引导学生猜测:试管中会存在什么物质,使蓝色沉淀又溶解了呢?如果还要看到蓝色沉淀,我们应该怎么做呢?

教学设计意图:通过此次意外“失败”的实验过程,启发学生思考在研究多种物质反应过程当中的反应先后顺序问题,让学生有一个更加直观、深刻的认识,同时又锻炼了学生质疑精神,提高了学生思考问题的能力。

(二)预设“惊奇”意外实验

“惊奇”的意外,可以爆发式地增强学生对科学知识的感性认识,激发学生主动探究的兴趣。在教学过程中,教师可以多设置一些“惊奇”的意外,这种出其不意的实验现象,往往可以引起全班学生的共鸣,将所有学生的目光吸引到新知识的学习过程中来,学生会发散思维、主动思考问题:这种惊奇现象到底由何而来。在实验教学中,教师只要稍加引导,就能激发学生思维的潜能,使学生乐思、善思。

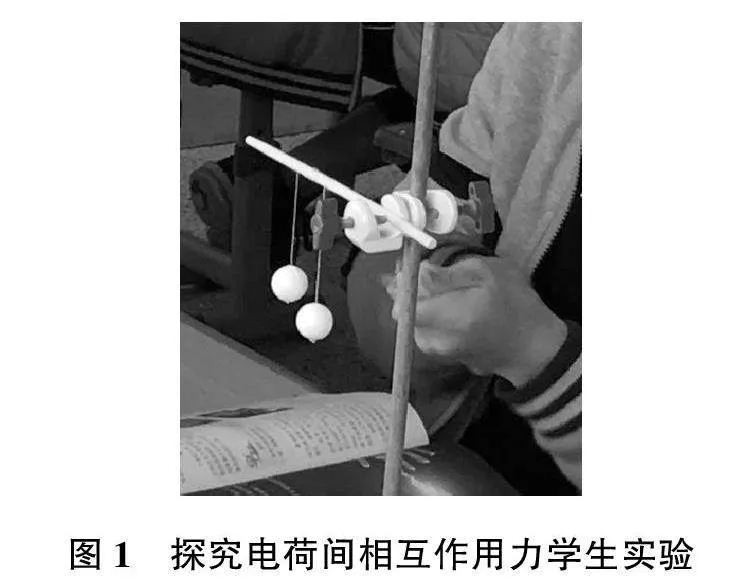

案例2:在“探究电荷间相互作用力”一课的教学过程中,安排学生实验(图1):将摩擦后的玻璃棒和橡胶棒分别接触垂挂在铁架台上的两个轻质泡沫小球,使小球依次带上同种电荷或异种电荷。本身平淡无奇的实验,在学生小组实验过程中,往往会有“惊奇”的发现。例如,靠近铁架台的小球,突然被铁架台吸引了。针对这个奇怪的实验现象,教师可以引发学生思考:铁架台明明不带电荷,为什么会吸引小球?逐步引导学生朝着刚刚认识的知识——带电物体可以吸引不带电的轻小物体靠近,不带电的轻小物体能否反过来吸引带电物体呢?再试着帮助学生利用力的作用特点,即力的作用是相互的,来为学生提供解决问题的思路。

教学设计意图:充分利用学生已有的前概念,将学生的科学思维与所学的知识结合起来,提升了学生学习的成就感与自信心,也提高了学生的思维能力。

二、 “问题式”实验情境,拓展思维宽度

问题是思维的起点,一个切实的问题能够激起学生思维的碰撞,唤起学生的求知欲和好奇心。因此,在实验教学过程中,特别是让学生设计探究实验,教师一定要创设问题式情境,从而引导学生通过控制变量的方法完成实验设计,培养学生的科学能力。

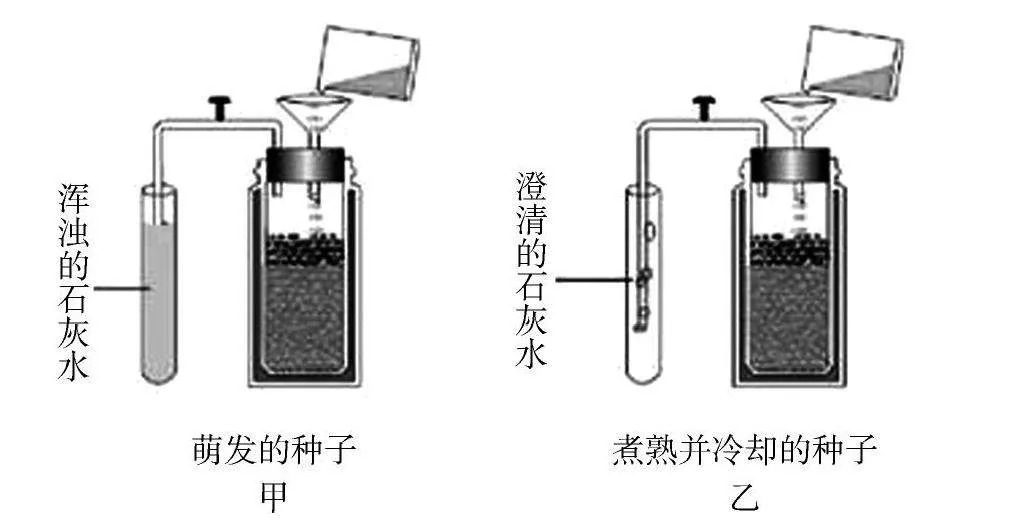

案例3:在教学《植物的呼吸》中“活的种子的呼吸作用”时,要引导学生探究植物的呼吸现象,并设计实验验证。如果直接告诉学生书本上的对比实验设计(下图),那么学生的思维就被禁锢住了。在这节课的教学中,可以设计如下阶梯式的问题情境,逐步引导学生设计正确合理的实验方案。

①植物的呼吸作用是不是和人一样,消耗氧气,释放二氧化碳?

②怎样验证种子呼吸作用释放了二氧化碳?

③与死亡的种子做对比实验时,还需要注意什么因素干扰?

通过这三个阶梯式的问题情境,学生就能够通过教师搭建的台阶一步步深入,最终自己找到解决问题的方案。

教学设计意图:“问题式”实验情境的设置,促使每一位学生参与实验探究中,提高了实验教学的灵活性,且通过学生亲身的实验过程,探究得出结论,提升学生的思考能力。

三、 “对比式”实验情境,挖掘思维深度

对比式的实验情境,可以引导学生深入挖掘实验现象的区别之处,从现象到本质的认识、训练思维、解决较难的科学问题。

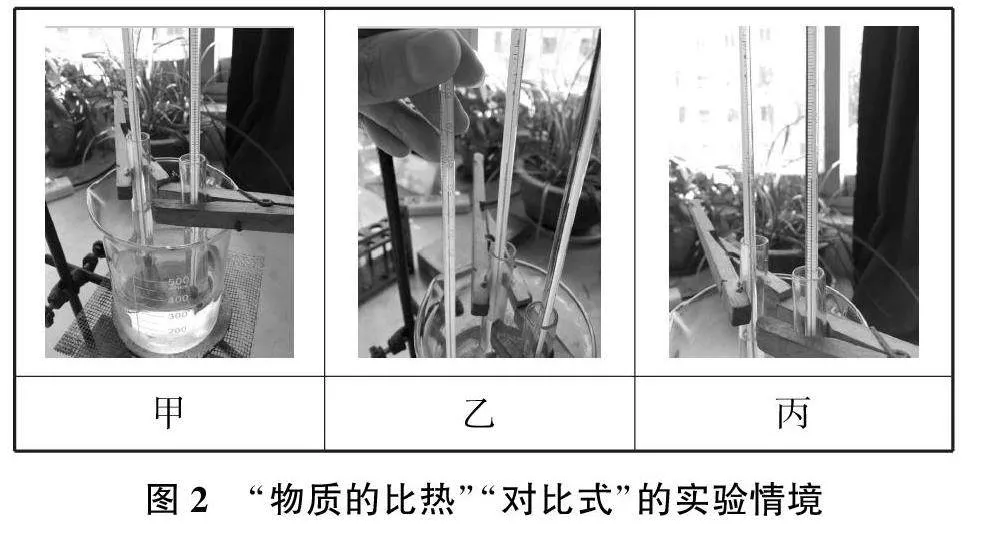

案例4:在“物质的比热”这一堂新课教学的过程中,学生在七年级已经具备了“水的比热最大”这一前概念,所以用相同热源同时对等质量的水跟煤油加热,两者温度应该是煤油上升得比水快。而在之后的课程练习中,学生会碰到“水浴加热”这一情景的习题,学生会遇到如下疑惑:①用100℃的沸水浴对水与煤油加热,谁温度升高的快?②用常温的温水浴(用酒精灯加热大烧杯中的水)对水与煤油加热,谁温度升高的快?这种水浴加热的形式,往往很多科学老师也并不能深入了解。

在此基础上,教师就可以构建“对比式”的实验情境,同时为学生设计悬念:你们认为两种情况下,都是煤油温度升高的快吗?

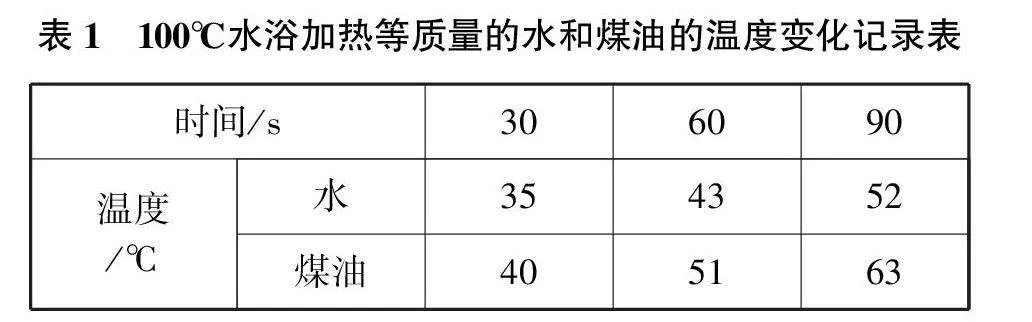

1. 100℃沸水浴中加热,如图2中的甲所示。温度变化情况,如表1所示。

2. 常温的温水浴加热,如图2中乙、丙所示(烧杯中水温13℃,用酒精灯加热大烧杯中的水),实验过程中我们能发现,大烧杯中的水温,比小试管中的水和煤油均高出5℃。温度变化情况,如表2所示。

教学设计意图:通过“对比式”实验情境的创设,学生可以直观地对比得出,两种水浴加热的方式,其实效果是不同的。至于针对第二种水浴加热情况,为什么会出现水跟煤油上升温度相同的这种情况,可以作为学生课后自主的探究任务。如此就激起了学生探究的欲望,同时在对比实验过程中,引发了学生对热传递、比热等概念的深入思考,从而挖掘了学生思维的深度。

四、 “逼真式”实验情境,拓宽思维广度

随着现代技术的发展,教师要做到与时俱进,学会尝试将先进的现代技术应用到课堂中来,为学生营造更加“逼真”的实验情境,呈现出直观、立体的科学内容,使学生有种身临其境的感觉,使抽象的科学现象形象化、可视化,加深学生的印象。

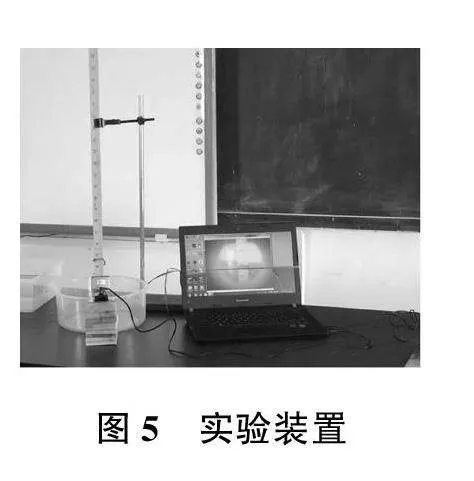

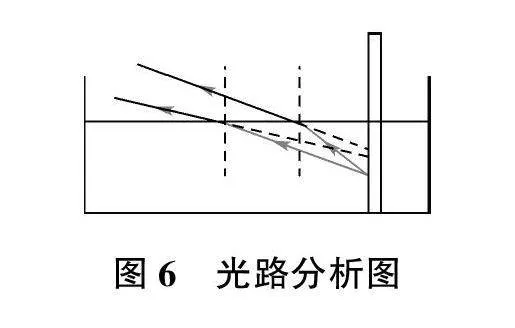

案例5:学生在学习光的折射中,学生对光的折射的生活积累和感性的认识较少,图3为教材上光的折射光路图。在缺少实验和生活经验积累的情况下,学生很难理解。

教师可以利用以下教学实验,使学生形成感性的认知。本次实验用的摄像头(图4),模拟人眼,将它连接到电脑,可以实现把“人眼”观察到的画面显示出来。通过该实验的装置(图5),可以对比观察加水之前的视野和加水后的视野,能够直观看到的水位变高了;然后在直观体验的基础上,进行做光路图的知识分析(图6),达到掌握科学知识的目标。

教学设计意图:在整个实验学习的过程中,当学生能直观感受但不能很好地从理论层面解释的时候,可以借助实验来理解,提高了学生思维的广度。

五、 “研究式”实验情境,升华综合能力

在综合复习阶段,将一些物理与化学的实验结合起来,有利于把不同学科的碎片化知识有机地串联起来,让学生知道这些学科并不是独立的,而是相互关联的。

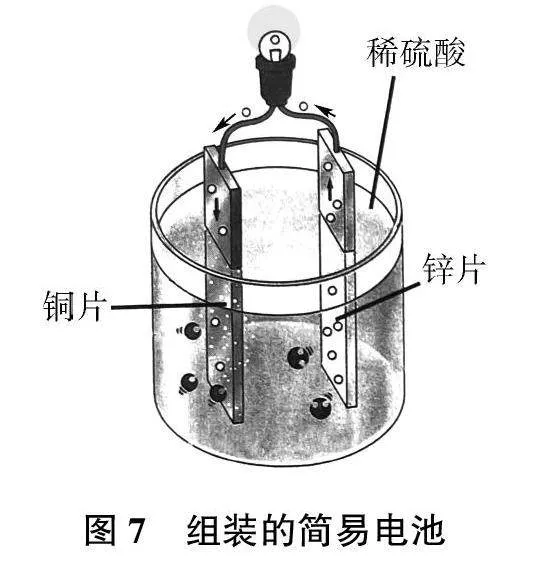

案例6:学习了《电压的测量》一课,学生能理解:电池是将化学能转化为电能的装置。将一块铜片和一块锌片同时插入稀硫酸,就可以组成一个电池,铜片和锌片就是电池的两个电极,如图7所示。结合金属的化学性质和电流、电压的相关知识,请同学讨论这个电池的原理。教师引导:苹果、柠檬、橙子、西红柿等水果中含有丰富的果酸,那么在水果中插入铜片和锌片,是否就可以制成水果电池呢?通过小组合作,将几个水果电池连接起来,可使二极管发光,如图8所示。

分析水果电池的原理:锌片有较强的活泼性,会与橙子中的果酸发生反应,产生锌离子。化学反应的实质是电子得失,锌失去的电子会沿着外电路跑向铜片,使铜的一侧显负电,而锌的一侧显正电。橙子中的锌离子和其他阳离子会定向移动到铜片的一边,而阴离子会定向地移动到锌片的一边,橙子中有电荷的移动,外电路中有电子的定向移动,整个电路形成了闭合回路,二极管自然就亮了。而将几个橙子连到一起,相当于将几个电池串联了起来,加在二极管两端的电压就更大。

作为电源有正负极两极,那么如何来判断水果电池的正负极呢?

(1)根据水果电池原理可知,外电路中发生了电子的定向移动,电子是带负电的。科学上规定正电荷的定向移动方向为电流方向,所以电子的定向移动方向与电流方向相反。因此外电路中的电流方向是由铜片一侧到锌片一侧,铜片是正极,锌片是负极。

(2)根据金属的化学活泼性判断。水果电池的电极一般采用两种活泼性不同的金属,活泼的金属容易失去电子,是负极;较不活泼的金属为正极。

(3)根据灵敏电流计指针的偏转方向判断。将水果电池的两极与灵敏电流计的正负接线柱相连。若灵敏电流计的指针是正向偏转的,则与正接线柱相连的那端为正极,反之则为负极。

(4)根据二极管的单向导电性作出判断。将水果电池与二极管相连,若二极管发光,说明二极管正极接的是水果电池的正极;反之则为水果电池的负极。

(5)根据电压表指针的偏转方向判断。将水果电池的两极与电压表的正负接线柱相连,如果电压表的指针正向偏转,则与正接线柱相连的那端为正极,反之则为负极。

关于水果电池,还可以提出哪些问题呢?如水果电池究竟能产生多大的电压?多个水果电池可以给手机充电吗?水果电池的电压跟哪些因素有关?制作过水果电池的水果还可以食用吗?

教学设计意图:利用身边的材料,将不同学科知识和生活紧密相连,让学生感受到不仅是为了学习而学习,更多的是服务于我们的日常生活;让学生在实验的过程中体验到成功的快乐,激发学习动力。

六、 结论

总之,教师要充分发挥实验在日常教学中的作用,运用生动逼真、有趣形象的实验,结合巧妙的构思,设置出多种多样的思维情境。只有学生真正积极地参与科学课堂学习的过程,才能有效地培养学生的观察和分析问题的能力,使学生真正感受学习科学知识的乐趣,从而激励其主动探究,在实践中构建知识、激活思维,发展更高阶的思维能力。

参考文献:

[1]陈洪东.巧设物理教学情境,激发学生学习兴趣[J].读写算:教育导刊,2015(18):119,163.

[2]王志盛.利用演示实验创设思维情境[J].福建教育学院学报,2003(9):65-66.

[3]李阳春.巧用实验意外优化实验探究[J].教学仪器与实验,2013(6):14-15.

[4]汪周荣.核心素养在初中科学教学中的融入分析[J].文理导航,2018(9):78-79.