核心素养理念下初中物理实验教学有效性研究

2024-07-30柳越

摘 要:物理是一门以实验为基础的自然科学课程,而实验教学是培养学生物理学科核心素养的重要载体,在整个物理教学中有着举足轻重的作用,文章通过分析初中物理实验教学的现状,提出了核心素养理念下,优化初中物理实验教学的有效性策略,并给出了初中物理实验教学的有效性评价方法,以引导学生更好地从物理学视角分析认识世界,解决实际问题,形成物理学科核心素养。

关键词:核心素养理念;初中物理;实验教学的有效性;策略研究

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)30-0107-04

核心素养是课程育人价值的集中体现,是学生通过课程学习逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力。义务教育物理课程要培养的核心素养主要包括“物理观念”“科学思维”“科学探究”“科学态度与责任”四个方面。这四个方面的核心素养集中体现了物理学科的育人价值,是三维课程目标的整合、提炼与发展,其中既有继承又有创新。

一、 初中物理实验教学的现状

目前,物理实验教学中存在的一些问题制约了学生的发展,不利于学生物理学科核心素养的提升。

第一,教师教学理念没有更新。受应试教育的影响,一些教师过分追求升学率,往往只重视理论知识的讲解,而轻视学生的实验探究过程,忽视了学生实验能力的培养,制约了学生物理学科核心素养的发展。

第二,实验教学模式单一。一些学校在物理实验教学中依然采用传统的“教师讲解—学生听讲—学生操作”的模式。这种模式忽视了学生的主观能动性,此外,限制了学生科学探究能力和科学思维的发展,与培养学生的核心素养的目标相悖。

第三,对小实验不够重视。小实验被认为只是增加学生的实验操作时间,而实际上,它是培养学生物理学习兴趣和实验能力、科学思维的有效手段。小实验不仅可以让学生体验物理学所带来的乐趣,还能降低物理学习难度,让他们感受物理知识其实并不陌生,它们就来源于我们的生活。

第四,实验室教学器材陈旧,没有得到及时补充和更新,导致一些实验无法完成。

第五,学生思想上不重视实验。部分学生可能对实验缺乏自信,不敢动手或者不知道如何动手,没有养成良好的实验习惯,缺乏相应的实验操作技能,这使得他们的物理实验能力低下。

二、 核心素养理念下初中物理实验教学的有效性策略

课程改革的推进和《义务教育物理课程标准(2022年版)》的发布,使得教师的教学方法和教学手段也随之发生了更新,学生的主体地位在课堂教学中更为凸显,实验教学作为学生核心素养发展的重要载体,实验教学策略也应进行相应的改进和优化。

(一)让学生在递进式的实验设计中,形成正确、完整的物理观念

通过实验帮助学生形成正确的物理观念。一方面,学生通过观察实验现象、分析实验数据,可以主动地参与到知识的形成过程中,在实验提供的证据面前,对概念与规律的理解会更加深入和完善,自然也为解释自然现象和解决实际问题打下了良好的基础。另一方面,学生在经历实验探究的过程中,可以体验到科学探究的方法,训练科学思维。同时,学生还可以受到严谨认真、实事求是的科学态度方面的熏陶。

以学习“浮力”为例,教师可以通过设计一系列实验,让学生对浮力有一个完整、清晰的认识。

实验1:感知浮力的存在

引入环节,装水的烧杯中放入木块,学生发现木块漂浮在水面上,通过对木块的受力分析,学生明白了木块受到了向上托的力,这个力就是浮力,从而建立浮力的概念。接着又在烧杯中放入石块,发现石块会沉在水底,那么沉底的石块受到浮力的作用吗?分析可知,任何物体只要放在液体中都会受到浮力的作用,学生就会认识到浮力是普遍存在的。

实验2:浮力的大小

浮力是一种普遍存在的力,它是有大小的,用什么方法、什么工具测量浮力?接着学生利用老师提前准备好的弹簧测力计动手操作,先测量出物体在空气的重力,然后再将物体浸入水中,可看到测力计的示数减小,说明物体受到了向上托的力,浮力大小就是两次读数的差值,这不仅让学生感受到浮力的存在,同时学会了测量浮力大小的一种方法——即称重法。

实验3:浮力产生的原因

一只乒乓球放入饮料瓶漏斗里,将水缓慢注入漏斗,会看到漏斗口被乒乓球堵住了,乒乓球沉在漏斗的底部,但是盖上瓶盖的时候,神奇现象发生了,乒乓球瞬间就漂在了水面上,为什么乒乓球会漂起来?分析可知,乒乓球上下表面的压强不同,导致上下表面压力也不相同,物体受液体向上的压力大于向下的压力,上下表面的压力差就是浮力的形成原因。(图1)

借助以上3个递进式实验,为学生物理观念的形成提供了重要依据,同时学生在观察实验现象和测量实验数据过程中核心素养也得到了提升。

(二)实验教学中不断创设问题,培养学生的科学思维

实验教学中不断创设问题可以引发学生思考,激发学生学习的内驱力。对实验中遇到的问题,通过思考、分析去解决,让学生从物理视角认识客观事物的本质、内在规律及相互关系,基于事实证据做出科学推理,有利于培养学生的科学思维。

例如,在光的反射学习中,实验教学中设计一系列启发性问题,让学生在基于实验事实的基础上思考分析、综合总结。

1. 引入环节:观察光的反射现象

把一面镜子放在桌面,用激光笔对着镜子照射,却发现激光点出现在了天花板上。

提问:对着镜子向下照射,为什么激光点却出现在了天花板?引出光的反射现象。激光笔照射时只能看见一个光点,而无法观察光的具体路径,能不能想办法把这个路径呈现出来?光在反射时会遵循怎样的规律?请学生依据生活经验,对反射光线、入射光线的空间位置关系做出基本猜想。最后通过向空中喷水雾的方法来显现光的传播路径。

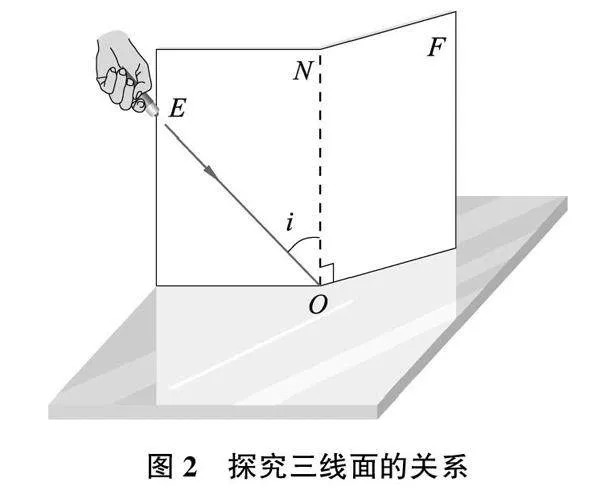

2. 给出法线定义,探究三线面的关系

学生用白色光具盘对自己的猜想进行探究,寻找三线面的关系。(图2)

学生通过多组入射光线与反射光线,观察发现反射光总是出现在入射光的另外一侧,如果将光具盘的一半沿中线(法线)向后偏转时,却看不到反射光线。

提问:反射光线、入射光线位于法线的同侧还是两侧?当光具盘沿法线向后折叠时,看不到反射光线,是反射光线消失了吗?那我们为什么看不见反射光线?这个现象说明反射光线、入射光线、法线三者之间有着怎样的位置关系?你们的猜想正确吗?

3. 探究反射角和入射角的大小关系

学生进行实验并且记下每次的反射角和入射角的数值,分析所记录的实验数据得出结论。(图3)

提问:反射角与入射角的大小有什么关系?验证的方法是什么?如果让光线沿着原来的反射光线入射,你又观察到什么现象?那么现在的反射光线会和原来的入射光线重合吗?随后学生再次利用光具盘进行实验。

最后提问:依据观察到的实验和记录的实验数据,总结出光在反射时遵循什么规律?实验中自变量、因变量分别是什么?在总结结论时,能不能表述为入射角等于反射角?实验中你有什么收获?你认为实验中有哪些值得注意的地方?让学生真正动起来,充分地观察、思考、动手,养成寻根究底、尊重事实的科学态度,促进学生科学思维的培养。

(三)有效引导学生参与实验,培养学生的科学探究能力

科学探究既是学生的学习目标,又是重要的教学方式,引导学生经历与科学工作者相似的探究过程,主动获取物理知识,领悟科学探究方法,发展科学探究能力。一般来讲,科学探究包括提出问题、做出假设、制订计划、收集证据、处理信息、得出结论、表达交流、迁移应用、反思评价等要素,可以归纳为问题、证据、解释、交流四个方面。

例如,在探究影响液体压强因素的实验中,有效引导学生在基于观察和实验的基础上参与实验,培养学生的科学探究能力。

实验:探究影响液体压强的因素

提出问题:液体的压强与哪些因素有关?

猜想与假设:液体内部的压强可能与方向、液体的深度、液体的密度等因素有关。

设计实验与制订方案:实验器材包括微小压强计、水、浓盐水和盛液桶。老师介绍微小压强计的构造,让每个学生用大小不同的力压探头的橡皮膜,观察微小压强计U形管两侧液面高度差的变化。(图4)

然后老师演示怎样通过旋转探头来测定不同方向的压强,怎样固定并量出探头在液体中的深度,并让学生知道在实验中要控制变量。老师引导学生分析数据,概括出液体内部压强的特点。(图5)

学生分析论证,得出结论:液体内部各个方向都有压强;在液体内部的同一深度处,液体各个方向的压强都相等;同种液体内部的压强随深度的增加而增大;液体内部的压强还和液体的密度有关。

通过有效引导学生参与实验探究,让学生认识到液体内部向各个方向都有压强,同时启发学生提出关于影响液体压强因素的合理猜想,然后小组讨论排除无关因素,最后教师引导学生在分组实验、各小组分析处理实验数据、交流实验结果的基础上得出液体压强的特点。通过实验探究,学生使用仪器和记录数据的实验技能得到了训练,并进一步学习了控制变量的研究方法,同时提升了科学探究能力。

(四)实验教学中重视反思能力培养,助力科学态度与责任目标的落实

在初中物理实验教学中,反思能力的培养具有重要的意义。例如,在学习测量密度的实验时,学生可以通过对实验数据的分析和反思,评估自己的实验操作是否准确,测量过程是否存在误差以及如何改进实验方法等问题。

首先,学生可以反思自己在实验操作中的准确性。他们可以回顾自己的实验过程,仔细检查每一步操作是否正确。如果发现实验数据与预期结果有较大出入,学生可以思考在实验操作中是否存在误操作或操作不准确的问题。通过反思,学生可以发现并改正自己的错误,提高实验操作的准确性。

其次,学生可以反思实验过程中的误差问题。在测量密度的实验中,可能会存在一定的测量误差,这是实验仪器的精度或者操作技巧等因素引起的。学生可以通过分析实验数据,比较不同测量结果之间的差异,判断误差的来源。在反思过程中,学生可以思考如何减小或消除误差。例如使用更准确的仪器、改进测量方法或增加实验次数等。实验是学习科学、探索自然的重要方法,在面对实验现象和真实数据时,我们不能妄自下结论,要尊重实验事实,并能反思、分析真实数据与现象中出现的问题和产生的原因,进而对实验进行调整与改进,此过程正是渗透与培养严谨认真、实事求是和持之以恒的科学态度的过程。

三、 初中物理实验教学的有效性评价方法

(一)学生参与度评价

学生参与度评价是初中物理实验教学有效性评价的重要环节。其中,学生实验参与度和学生实验表现评价是两个重要方面。学生实验参与度是通过观察学生在实验中的投入程度以及实验参与的活跃程度来评估他们对实验内容的理解和掌握。一个积极主动的学生往往意味着他对实验内容理解得比较透彻,并且能够正确地使用实验仪器和测量仪器,合理分析实验数据。相反,一个缺乏参与度的学生可能需要额外的指导和辅导,才能达到教学目标。

另外,学生实验表现评价是通过观察学生在实验中的表现来评价他们的实验技能和实验思维能力。学生在实验中是否能够准确地进行观察和测量,是否能够独立思考和解决实验中遇到的问题,以及是否能够合理提出假设和进行实验设计,这些都是评价学生实验表现的重要因素。一个表现优秀的学生往往能够独立完成实验任务,准确地观察物理现象和测量相关实验数据,并且能够运用实验结果来验证自己的猜想和推测。

(二)学生实验成果评价

学生实验成果评价也是评估初中物理实验教学有效性的重要环节。它通过对实验结果的准确性和实验报告的质量进行评价,来判断学生对实验内容的理解和掌握程度,进而促进学生的学习和发展。

首先,实验结果的准确性评价是评价学生实验成果的一个重要方面。教师可以通过比较学生实验结果和理论值之间的差异,来评估学生对实验内容的理解程度和实验操作的准确性。如果学生的实验结果与理论值非常接近,说明学生具备较好的实验技能和分析能力;如果差距较大,说明学生在实验中可能存在操作不当或理解不足的问题。因此,评估实验结果的准确性对学生的实验能力的提高和知识的巩固具有重要意义。

其次,实验报告的质量评价也是评价学生实验成果的重要内容之一。在实验报告中,学生需要清晰地描述实验目的、实验步骤和实验结果,以及合理解释实验现象和分析实验数据。教师可以通过检查学生的实验报告,评估学生的实验观察和实验分析能力,合理地分析实验误差和提出改进方法等。通过评价实验报告的质量,可以促使学生提高写作和表达能力,培养科学实践精神和批判思维能力。

四、 结论

文章通过核心素养理念下初中物理实验教学的有效性策略研究,发现在核心素养理念的指导下,让学生在递进式的实验设计中、不断创设问题的驱动学习中、有效参与探究实验中和重视反思能力培养等对优化初中物理实验教学具有积极意义。此外,通过学生参与度评价、学生实验成果评价和教师教学效果评价等环节,可以全面评估初中物理实验教学的效果。因此本研究对提高初中物理实验教学质量与效果,培养学生核心素养和创新能力具有一定的指导意义。

参考文献:

[1]李润.核心素养下的中学物理探究式实验教学创新策略[J].学周刊,2023(5):69-71.

[2]施文新.核心素养目标下的初中物理生活化实验教学研究[J].数理天地(初中版),2023(2):11-13.

[3]沈海燕.优化初中物理实验,提升学生学科素养[J].数理天地(初中版),2023(12):74-76.

作者简介:柳越(1972~),女,汉族,陕西石泉人,陕西省安康市石泉县城关中学,研究方向:教学案例。