浅论如何在物理教学中融入科学史提升学生核心素养

2024-07-30孙秀娥

摘 要:在物理教学中,牛顿第一定律占据了重要的位置。它不仅是经典力学的基础,更是帮助学生理解物体运动和力的关系的关键。然而,单纯地传授这一知识点往往不利于学生深入理解其背后的科学精神和思维方法。而将科学史融入教学,不仅有助于学生更好地理解牛顿第一定律的形成过程,还能有效地提升学生的核心素养,如科学思维、探究能力、合作与交流等。

关键词:科学素养;科学史;质疑

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)30-0103-04

为适应社会的发展,中国学生要发展核心素养,以培养“全面发展的人”为核心,科学学科的核心素养主要包括科学观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任四个要素。怎样在日常教学中既能把握学科本质特征,又能体现学科育人价值,帮助学生发展科学核心素养,这是一个值得我们深思的问题。而科学史是科学产生、形成和发展及其演变的规律的反映,科学史是由很多科学人物创造的,因此在课堂中引入科学史和培养学生的科学核心素养上天然是可以统一的。

一、 研读教材,找寻科学史和科学核心素养之间的契合点

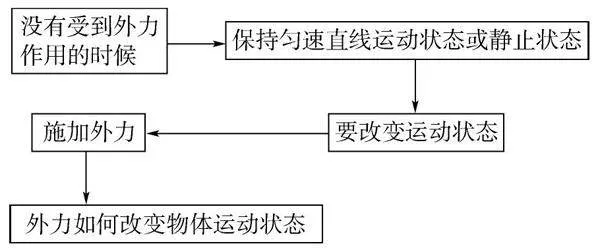

牛顿第一定律主要揭示的是运动和力之间关系。

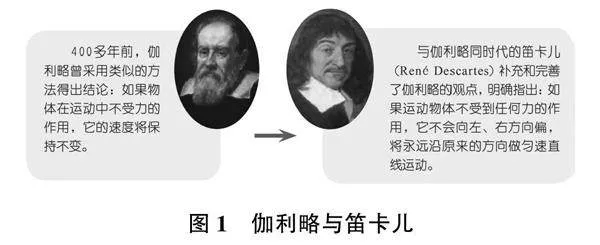

仔细阅读教材,翻阅书籍关于科学史上人物介绍如图1所示,没有过多介绍当时研究的过程,一时难以发现发展的内核,因此需要我们再研读教材、找寻资料,从整个牛顿第一定律建立的过程可以发现有四个里程碑人物,即亚里士多德、伽利略、笛卡尔、牛顿。

科学史上观点在不断进步,我们绝不能只是照本宣科地将科学史告诉学生。要培养学生的质疑精神。

本节课所要达成的科学观念即牛顿第一定律。要让学生形成这样的科学观念不应该是直接强加给学生的,而应该是让学生通过一定途径获得。这就是科学探究过程,本节课运用了“实验+推理”的方式。因此,在课堂当中要引领学生利用实验,在实验和逻辑推理中逐步形成科学观念。

学习科学知识后,要能利用所学知识解决问题,科学走向生活也就是核心素养中科学态度与责任的范畴。

二、 挖掘科学史,为课堂活动设计找寻策略

认真研究关于运动和力关系的科学史,我们会发现人们的思维认识中出现了几次重大的飞跃。

第一次飞跃:“从运动需要力来维持”到“力不是维持物体运动的原因”。

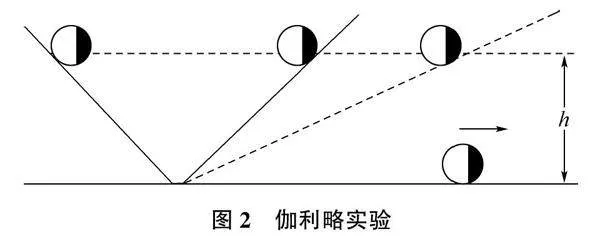

亚里士多德很早就提出了“有力作用在物体上,物体会运动,没有力,物体就会静止”。这跟生活当中经常看到感受到的推物体,物体就运动,不推物体,物体就静止等现象非常符合,所以 2000 多年来人们一直非常相信这种说法。但自从伽利略做了“理想斜面”实验。人们打破了这种思维模式和结论,这也就是观点为什么从“力是维持物体运动的原因”转变成了“力不是维持物体运动的原因”的过程,是一次了不起的飞跃。(图2)

第二次飞跃:从“速度不变”到“匀速直线运动”。

伽利略提出“若物体在运动中不受到力的作用,它的速度将保持不变”。而笛卡儿提出“若物体在运动中不受力,物体将永远沿原来的方向做匀速运动”。这两种说法貌似没什么区别,那么飞跃在哪里呢?仔细研读《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》这本书,我们会发现伽利略所讲的这个“平面”其实是个球面,伽利略认为将物体放在任意空间内的斜面上,物体有重力,所以它将会向地心做加速运动;当沿着斜面向上运动时,将会远离地心做减速运动。那么如果物体不受任何阻力而做匀速运动时,物体就会既不靠近地心也不远离地心,而是围绕地心做圆周运动,即物体做匀速运动的平面为一个球面。而笛卡儿提出的运动的物体不受任何力的作用时,将永远沿原来的方向做匀速运动确实比伽利略的想法更进一步,是一次大飞跃。

第三次飞跃:形成牛顿第一定律。

教材对牛顿第一定律是这样描述的:“一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态。”相比于笛卡儿的描述,很显然牛顿建立的体系更加完整。一切物体都遵循这个规律,条件是不受外力作用,结果是静止的物体保持静止,而运动的物体将做匀速直线运动。

三、 融合科学核心素养和科学史,实施教学设计

爱因斯坦曾指出:“科学结论几乎以完美的形式出现在读者面前,读者体验不到探索和发现的喜悦,感觉不到思想形成的生动过程,也很难达到清楚地理解全部情况。”

因此,将科学史引入课堂教学,以科学史为主线,又要建立提升学生科学核心素养的目标,更需要体现学生的主体性,让学生主动参与到科学课堂当中,发挥学生思维的主观能动性。课堂当中必须设计学生的活动,以学生的活动带动课堂的进程、思维的发展。

引入:关于运动和力之间的关系,那么就不得不提到亚里士多德,他是世界古代史上伟大的哲学家、科学家和教育家。他通过多年经验得到“有力作用在物体上物体就会运动,撤去力的作用,物体就会停止”的结论。即我们熟知的“力是维持物体运动的原因”。你能证明他观点的合理性吗?

活动1:举例说明“力是维持物体运动的原因”正确性。

[设计意图:通过学生设计类似推桌子活动,推桌子,桌子运动;不用力推,桌子静止。暴露学生前概念,承认前概念,证明亚里士多德观点的合理性。]

引语:生活中有没有一些过程和力是维持物体运动的原因这个观点相违背的事例?

活动2:让学生推动书桌上的乒乓球。用力推,乒乓球运动;手离开,乒乓球仍然继续运动。这时再问学生“有力物体会运动,没有力物体不能运动”这个观点还正确吗?学生自然发现不对了。这个步骤就可以让学生发现有现象与之前的概念是冲突的,并不是完全正确的概念了。但是仅凭这一个学生实验并不足以让学生完全放弃前概念,学生会千方百计来证明自己的前观点是正确的。因此必须还要在这个实验基础上增加实验,由事实来说话,让学生承认并会用新观点。

[设计意图:学会质疑,不迷信权威,能学会用科学的眼光看待生活中的科学问题。]

问题1:桌子和桌上的乒乓球,假如没有去推,没有其他物体给它施加力的作用,它们会不会运动?

生:不会,对静止的物体,如果没有别的物体对它们施加力的作用,总保持静止状态。

引语:不错,对静止的物体,如果没有别的物体对它们施加力的作用,总保持静止状态。那原来运动的物体,如果没有其他物体给它施加力的作用,它会怎样?为了研究这个问题,我们可以引入实验。而没有受外力这个条件,在现实生活中是没办法实现的。为了研究这个问题,400多年前,意大利科学家伽利略通过思考,想到了先用实验探究不同阻力对物体运动的影响,然后再推测物体不受力作用时将做什么运动。请你在课堂中完成合理设计并进行实验。

活动3:设计并实验,阻力对小车活动的影响

[设计意图:学生通过设计阻力对小车活动的影响,认识到控制变量法在科学实验中的作用。经过实验再推理得到结论,体会科学研究严谨的态度。]

为帮助学生更好地理解实验的设计,可以追加以下问题链:

①实验的研究对象是什么?研究什么问题?

②如何改变阻力的大小?

③小车速度的快慢看什么?

④为了比较小车在不同材料的水平面上继续运动的距离,还要控制什么因素?

⑤如果给你一个斜面,你如何确保小车在不同材料的水平面上具有相同的初速度?

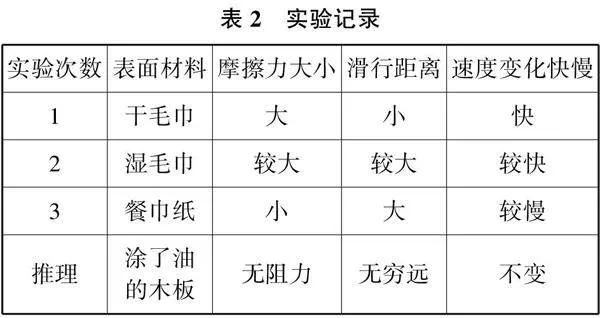

在此问题的基础上学生设计表格然后进行研究。(表1)

学生通过实验让小车从斜面的同一位置静止滑下,分别让其在铺有干湿毛巾的木板、铺有餐巾纸的木板以及涂了油的木板上运动直到停止,观察小车在不同平面运动距离。观察到在铺有干毛巾的木板上运动距离最近;铺有餐巾纸的木板上要远些;而在光滑的木板上运动得最远。实验现象很明显,那么接下来事情应该是对实验进行提炼和总结可以得到表2的情况。

于是问学生三个平面中小车受到阻力最大的是哪一个,造成小车运动的结果是什么?学生自然能够说出在铺有干毛巾的木板上小车受到的阻力最大,从而使小车运动的距离最短;而涂了油的木板上小车受到的阻力最小,运动得最远。进而推理得出:运动的物体如果不受阻力的作用,它将一直运动下去。说明力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。

教师引语:从教材的介绍中我们顺理成章地认为伽利略的结论“如果物体在运动中不受力的作用,它的速度将保持不变”是在做匀速直线运动了,其实当时伽利略受天体运动的特点所左右,他认为的速度保持不变其实是做圆周运动。而教材中提到笛卡儿明确指出:如果运动物体不受到任何力的作用,它不会向左、右方向偏,将永远沿原来的方向做匀速直线运动。这很明显是一次大的飞跃。

最后牛顿提出牛顿第一定律又是一次重大飞跃,我们可以从定律的描述中意识到他的伟大之处。

活动4:要点剖析

牛顿第一定律内容:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态。

“一切物体”指的是宇宙中所有物体都遵循,是自然界中普遍的规律。

“没有受到外力作用”是定律成立的条件,是一种理想情况。

“总”指的是一直的意思,没有例外。

“或”指的是只能处于一种状态,到底处于哪种状态,由原来的状态决定,原来运动就保持匀速直线运动状态,原来静止就保持静止状态。

[设计意图:通过概念的剖析,发现牛顿定律的伟大之处,也加深了对科学观念的理解,能帮助学生发展科学核心素养。]

活动5:科学史回头看

最后,用手猛地推一下书本,同样出现与推乒乓球一样的现象,也就是当手离开运动的物体,物体并没有马上停止运动,而是要继续运动,只是桌子受到的阻力较大,滑行的距离较短,而乒乓球受到的阻力较小,滚动的距离较远。

所以亚里士多德在提到不用力时物体静止是没有意识到阻力在起作用。

[设计意图:肯定科学人物所做的贡献,也找出科学人物在认识上的不足,而认识是随着一代代科学人经过积淀不断完善的,他们就像是跨越 2000 年的团队,也使学生认识到做科学研究的困难和团队合作意识的重要性。当然其实也是破除学生自身前概念,这一系列的过程,展示了牛顿第一运动定律得出的过程,也让学生能够更好地理解牛顿第一运动定律,从而动摇和否定了之前存在的错误概念和思想。]

活动6:推导力和物体运动的关系

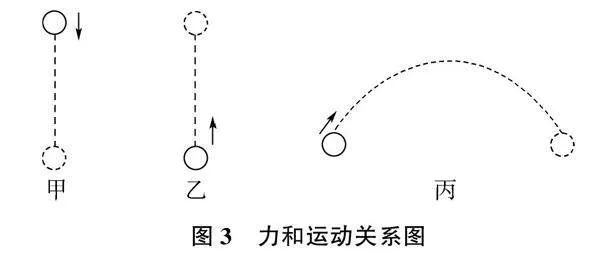

思考与讨论:如图甲,小球竖直下落的运动中,为什么速度越来越大?

如图乙,小球竖直向上抛出的运动中,为什么速度越来越小?

如图丙,小球沿斜上方向抛出的运动中,为什么运动方向会发生变化?

[设计意图:通过对力和运动的分析,加深科学观念——牛顿第一定律的理解,学会运用规律解决实际问题,体现了科学思维。]

四、 收获与反思

牛顿第一定律这节课设计为以科学史为主线,以任务为驱动,在任务的一个个解决中提升学生科学素养这个核心,它是行之有效的。

(一)展现科学史上概念建构的过程,有助于学生对概念的深刻理解

概念的建构中,如果直白地描述,只是相当于空降在学生的脑海中,建立的联系是不能持久的,学生会很机械地记忆而难以对概念正确理解和运用。科学史能够展现概念的建构过程,在慢慢地建构的过程中有助于学生将科学知识和之前的前概念进行比较、分析,从而建构起科学的概念,这就是科学核心素养中的科学观念,对学生的终身发展有益。

(二)展现科学的发展历程,有助于科学思维的培养

牛顿第一定律是通过很多科学家的努力,不断质疑,不断地实验验证和科学推理等过程才逐步建立的。将科学史引入课堂,就像学生也经历了这些过程,无形当中也培养了学生的科学思维,提升了其科学素养。

(三)展现科学的艰难历程,有助于科学精神的传承

科学的发展往往要经过漫长的历史时期,是一代代科学人物艰苦努力的结果,是一种坚毅的精神在起作用,这一种表率作用也会在学生心中扎根,有助于其人生的发展。

然而,在教学过程中也存在一些问题。部分学生对科学史的兴趣不高,对实验操作的难度也有所顾虑。针对这些问题,笔者尝试通过多样化的教学方式和实验设计来激发学生的学习兴趣和积极性。同时,笔者也注意到在教学过程中要注重培养学生的批判性思维和独立思考能力,避免过度依赖教材和教师的讲解。

五、 结论与展望

挖掘科学史对科学教学,对科学核心素养的培养是有其积极意义的。教师可根据教学内容、课程目标以及师生的实际情况,运用一定的教学策略,将科学史融入日常的科学教学中,提高学生的科学核心素养。通过将科学史融入物理教学,有助于学生深入理解牛顿第一定律的本质和背后的科学思想。同时,这种教学方法还能有效提升学生的核心素养,包括科学思维、探究能力、合作与交流等。然而,在教学过程中也需要注意培养学生的兴趣和积极性,以及批判性思维和独立思考能力。

展望未来,我们将继续探索和实践将科学史融入物理教学的有效方法。我们希望通过不断优化教学策略和实验设计,进一步激发学生的学习兴趣和探究欲望,培养他们的创新精神和实践能力。同时,我们也期待通过这种方法培养出更多具有科学素养和创新能力的学生,为科学和社会的发展做出更大的贡献。

参考文献:

[1]伽利略.关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话[M].周煦良,等译.北京:北京大学出版社,2006.

[2]陈锋.初中科学概念教学范式的创新研究[M].上海:上海教育出版社,2017.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育初中科学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[4]郑青岳.郑青岳教育科学讲演录[M].杭州:浙江教育出版社,2015.

作者简介:孙秀娥(1976~),女,汉族,吉林蛟河人,杭州市塘栖中学,研究方向:高中物理教育。