浅论如何聚焦数学核心概念把握面积度量本质

2024-07-30张靖

摘 要:数学概念是数学学习的基础,聚焦核心概念的课堂教学有助于教师整体把握课程内容,有助于学生理解学习内容的本质。“度量”这一核心概念作为几何学测量过程的起点,引导学生进行合理推理、规范建模,在学习的过程中丰富了对长度、面积、体积概念的理解,培养了直观想象、逻辑推理、模型思想等数学思想方法,提高了学生的数学核心素养。

关键词:面积度量;数学核心概念;数学核心素养

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)30-0079-04

数学概念是数学学习的基础,而小学数学核心概念的掌握正是学生结构化学习的基石,基于核心概念的课堂教学有助于教师整体把握课程内容,有助于学生理解学习内容的本质,勾连新旧知识,完善认知结构,对发展数学核心素养有着深刻的意义。在小学数学几何领域,长度、面积、体积是最基本的度量几何学概念,除了维度不同,其测量过程的本质是一致的。

一、 把握核心概念,落地研究方向

“度量”这一核心概念表示先有“度”再去“量”,度作为几何测量的标准,按照标准进行测量才叫度量。我们用尺子量长度,用温度计量温度,用秤称质量,那面积该如何度量呢?与线段不同,线段只有一个方向,所以只要量出一个方向的长度就能度量一条线段的长度,而面积有两个方向的维度,如何制订标准并实现度量?日常生活中如何快速、高效地计算面积大小呢?文章从寻找度量工具、进行合理推理、建立计算模型三个方向进行了深入思考,从培养学生的直观想象、逻辑推理等数学核心素养出发进行研究,把数学思想方法渗透到日常教学中去。

二、 聚焦数学思想,培养核心素养

(一)抓住本质,直观想象——确定面积单位作为度量工具

图形的度量本质上都是用度量单位1根据度量的法则去摆,线段的长度我们通常用1mm、1cm、1dm……的单位长度去测量,量出有多少个单位长度,线段的长度就是多少。面积度量是在长度度量的基础上进行教学的,对比长度而言,面积概念更为抽象,所以突破长方形面积与长和宽的乘积之间关系就是教学中的难点,教师需要帮助学生通过度量本质理解面积的意义,使其知其然更知其所以然。

1. 初步感受,理解概念

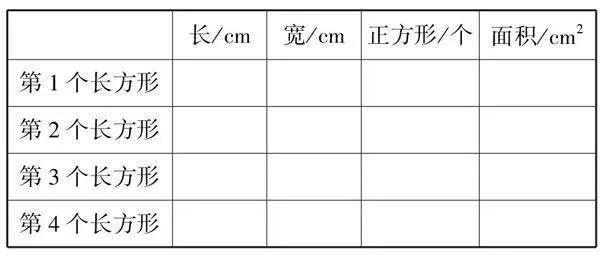

在苏教版三年级下册教材“长方形和正方形的面积”一课中,教材的设计是直接让学生用1平方厘米的正方形任意拼出3个不同的长方形,并把拼出的长方形的长、宽以及包含的小正方形的数量填入表格,引导学生初步体会长、宽的数量与小正方形的个数的关系,以及小正方形的个数与拼成的长方形面积的关系。这样的教学中,隐含着长方形的面积与它的长和宽有着不可分割的联系,但是面的大小与长度的长短有何不同,如何帮助学生从形的角度打开对面积计算维度的思考,教材中并未提及,而是默认学生对面积有了一定的认识。

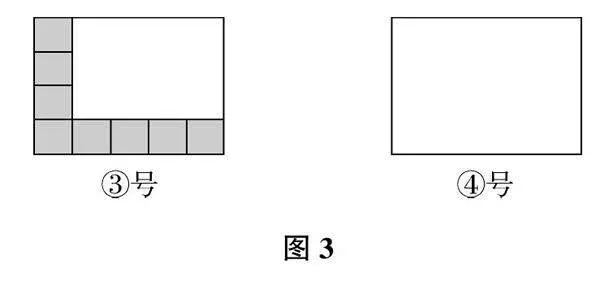

有需求才有学习,在教学过程中我们可以用一个“比眼力”的小游戏进行突破,先让学生通过视觉比较1cm和7cm两条线段的长度,再让两条线段向上运动起来,变成两个长方形,让学生的思维从线的长短转移到面的大小,实现了从一维平面到二维空间的跨越,体验到面积的含义。在线段运动前抓住学生思维定式:1cm动起来比7cm小,通过动态呈现,直观显示1cm线段变化后的图形比7cm线段变化后的图形更大,进一步聚焦“大小”,让学生体会到长度我们只要看一个方向的变化,而面积要看两个方向的变化,而这两个方向的线段长度分别是长方形的长和宽,长方形的面积与它的长和宽有关,突破了原教材中对“面积”这一概念的理解。(图1)

2. 制订标准,探究关系

在感受到长方形面积与长和宽的联系后,再进一步深入探究两者之间究竟存在何种关系,与线段不同的是,线段可以通过尺的度量直接量出长度,而长方形如果通过尺子测量是无法测出面积的大小的,以此引导学生发现不能通过长度单位来测量面积大小,长、宽都是用厘米作单位,所以我们可以用边长是1厘米的小正方形去量,自然从厘米过渡到平方厘米,确定用面积单位度量面积。

与长度的度量类似,面积也可以通过面积单位来度量。在研究长方形面积时,学生提出了不同的方法:

生1:我是数出来的,直接数面积是1平方厘米的小正方形的个数,有几个面积单位,长方形的面积就是几平方厘米。

生2:我是算出来的,用每排个数乘排数算出一共有几个面积单位就是几平方厘米更简单。

生3:我也是算出来的,用长乘宽就是面积。

虽然方法不一,但是都找到了面积的大小。在数学中,数与形是我们进行学习与研究的基础,学生在探究长方形面积大小时无形中渗透了直观想象的数学核心思想,认识了数与形的密切联系,增强了数与形相互表达的意识和能力,也为进一步探究长方形面积的计算提出了猜想。不管是数还是算,都把研究形转移到了研究数,帮助学生更加深刻地去感受面积的本质、理解面积计算公式的意义。可见数形关系密切,割裂开就不是完整的数学研究。

(二)尊重逻辑,进行推理——探究长方形面积与长和宽乘积的渊源

《义务教育数学课程标准(2011年版)》明确指出:“推理贯穿于数学教学的始终,推理能力的形成和提高需要一个长期的、循序渐进的过程。义务教育阶段要注重学生思考的条理性,不要过分强调推理的形式。……教师在教学过程中,应该设计适当的学习活动,引导学生通过观察、尝试、估算、归纳、类比、画图等活动发现一些规律,猜测某些结论。发展合情推理能力;通过实例使学生逐步意识到,结论的正确性需要演绎推理的确认,可以根据学生的年龄特征提出不同程度的要求。”长方形面积计算公式的推导,是研究其他平面图形面积公式的基础,也是苏教版教材中第一次出现逻辑推理,三年级的学生逻辑思维发展不太成熟,虽然给教学带来了一定的难度,但通过教师的引导,也可以给学生开启推理的新思路。

在日常教学中,有不少学生课前已经可以熟练运用长方形面积计算公式解决问题了,所以课上的证明环节显得仓促而枯燥,不少学生都是根据已有经验将下面的表格填写完整,忽略了推理的过程,但这一环节恰恰是数学学习中培养学生思维能力的关键之处,教师要有效引导学生关注教学重点,通过带领学生进行举例验证和推理验证的方式进行证明,将目光聚焦到为何长方形的长和宽与长方形的面积之间存在乘法关系,而不仅仅是知道公式、会用公式。

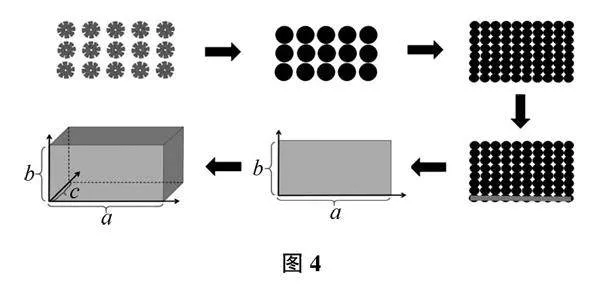

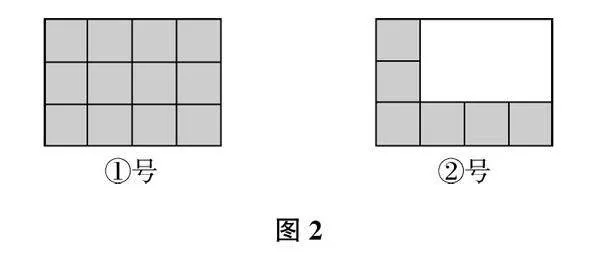

在演绎推理时,由于对学生抽象思维能力的要求更高,所以教师可以降低难度,为学生提供充足的1平方厘米的面积单位对长方形摆一摆、铺一铺,便于探究数据之间的关系。活动要求学生用1平方厘米的面积单位测量第一个长方形的面积,学生呈现如下资源(图2),大部分学生是全部铺满,也有个别学生只铺了一半。教师呈现资源引发学生思考,虽然没有铺满,但是可以想象长里有4个,所以每排有4个,宽里有3个,所以有这样的3排,最后用4×3=12,面积就是12平方厘米。通过资源的呈现使长方形的长和每排个数进行勾连,使长方形的宽和排数进行勾连,通过1平方厘米面积单位的个数来得出长方形的面积,半铺的方法直观有效地帮助学生通过度量得到了长方形的面积。

接着再出示第二个长方形,鼓励学生也通过想象得到长方形面积,当学生学会半铺后再呈现两种资源(图3),第④份作业甚至没有实际去铺,但可以想象,长是5cm每排摆5个,宽是4cm有这样的4排,5×4=20,面积就是20平方厘米。引导学生从全铺到半铺到想象不铺,层层深入,将长转化成每排的个数,将宽转化成排数,通过每排的个数乘排数得到1平方厘米面积单位的个数,得到长方形的面积。

此时教师顺势进行抽象,引导学生继续想象,如果长方形的长是10厘米,想象把小正方形摆上去,长里每排摆( )个;宽是6厘米,宽里可以摆( )排,有( )个小正方形,面积就是( )平方厘米。如果长是20厘米,摆( )个;宽是10厘米,摆( )排,面积就是( )平方厘米。通过想象,丰富学生的空间观念,培养抽象思维的能力,抽象出每排的个数就是长方体的长的厘米数,排数就是长方体的宽的厘米数,因为每排个数乘排数等于面积单位的个数,也就是长方形的面积,所以长乘宽等于长方形的面积,使学生经历从用面积单位度量面积到用长度单位计算面积的过程,最后抽象出乘法计算公式,渗透乘法与长方形面积计算的关系。

再把这样的推理方法趁热打铁运用到正方形的面积计算公式的推理上,引导学生通过回顾正方形的特征,得到正方形四条边长度相等,那沿着两条邻边可以摆出相同数量的1平方厘米的面积单位,所以只要用一条边上摆的正方形个数乘它本身就等于摆满这个正方形所需的1平方厘米的面积单位数,有几个这样的1平方厘米的面积单位,正方形的面积就是多少平方厘米。又因为1平方厘米的面积单位都是边长为1厘米的小正方形,所以大正方形边上能摆几个1平方厘米的面积单位它的边长就是多少厘米,最后得出正方形的面积等于边长乘边长。在这样的推理过程中,学生也会逐步养成严谨的思维习惯,培养了学生独立思考与合理推理的核心素养。

(三)触类旁通,灵活建模——发现面积度量与乘法模型的联动

数学模型是用数学语言概括地或近似地描述现实世界事物的特征、数量、关系和空间的一种数学结构。这种结构在数学学习中能够帮助学生对新旧知识产生勾连,进而帮助学生进行有效学习,也就是我们常说的知识的迁移。而数学模型的确立依托于建模的过程,对熟记长方形的面积计算公式,如何推导出这个公式对学生来说是更难理解也是更为重要的,建模的过程不完全依赖于教师的引导,而要学生在有了乘法意义理解和面积单位意识的基础上不断生成融合的。

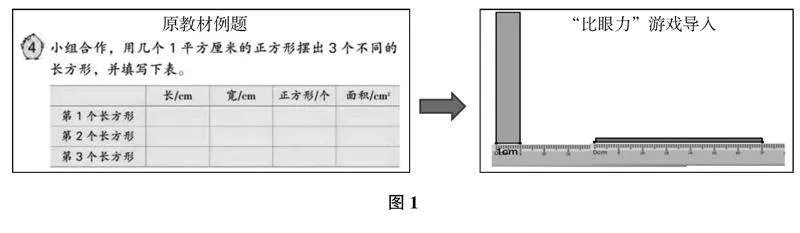

面积是求一个平面的大小,可以用面积单位进行测量,学生通过探索小正方形的个数与长方形长、宽之间的关系得出了长方形的面积公式,建立了模型S=a×b,由此推导出正方形的面积计算公式,将知识横向进行延展;教师可以利用幻灯片直观演示点动成线、线动成面、面动成体的过程,通过视觉冲击培养学生的空间观念,而体积是求一个空间的大小,通过演示设疑,给学生思考的空间,引导学生把刚刚习得的平面面积和立体体积进行类比,将知识纵向进行深化。学生融汇模型思想可以给后续的学习奠定基础,建立的模型不仅能解决问题,还可以帮助我们发现问题,再创造出新的知识点。

除了联结小学阶段几何中形的变化,还能从数的角度对面积进行剖析(图4),联系二年级“乘法的意义”一课,花片数量是每排朵数乘排数,而长方形面积是每排面积单位个数乘面积单位的排数,也就是长的长度乘宽的长度,让学生感受到两数相乘就是面积,联想到三个数相乘就是体积,发掘了乘法的几何直观这一模型。

三、 联结知识脉络,回归数学本质

数学教学中理解概念之间的关系,就容易抓住概念的本质,再辅以抽象的教学机制与充分的想象,就能从容地找到合适的教学策略。回归数学的本质,我们在学习的过程中不断总结反思,构建框架,再反过来运用我们梳理的方法结构去解决更多的问题,探索更多的谜题,学与用的过程不就是数学核心素养产生与发展的过程吗?文章指向的直观想象能力、逻辑推理能力以及数学建模能力的培养,以及“度量”这一核心概念的把握并不是“长方形和正方形的面积”一课的教学目标,但是这些思想方法与概念本质却在行课过程中帮助学生理解面积的实质,授人以鱼,不如授人以渔,教会学生学习才是现代数学教育的重中之重。

参考文献:

[1]张力,赵国威,韦煜.“核心词”视角下的核心素养——2011版与2022版《义务教育数学课程标准》的比较研究[J].中学数学杂志,2022(8):1-6.

[2]周二伟.核心素养要求下小学数学教学测量研究——评《小学数学核心素养教学论》[J].教育理论与实践,2022,42(12):65.

[3]韦秀芹.思维可视化的小学数学课堂实践与探索[J].数学教学通讯,2022(13):38-39.

作者简介:张靖(1993~),女,汉族,江苏常州人,常州市博爱小学,研究方向:小学数学核心概念。