综合档案馆公共文化服务可及性:构成要素、内在逻辑与提升策略

2024-07-29王兴广孔通

摘 要:综合档案馆公共文化服务对于健全公共文化服务体系、激发公共文化治理效能具有重要作用,但打通其“最后一公里”面临一定可及性障碍。基于档案公共文化服务“供需适配”的核心要旨,“可获得性”“可接近性”“可接受性”“可适应性”四个要素共同构成了用于评价综合档案馆公共文化服务可及性的分析框架。文章在对综合档案馆公共文化服务可及性的历史逻辑、理论逻辑、现实逻辑进行阐释的基础上,提出促推档案公共文化服务可及性提升的实践策略:聚焦供需适配,实现档案公共文化服务对象分众化;谋求开放共享,促进档案公共文化服务主体协同化;突出技术赋能,推动档案公共文化服务模式数智化;强化监督评价,追求档案公共文化服务效能精细化。

关键词:综合档案馆;档案公共文化服务;档案利用服务;可及性

分类号:G273.5

Research on the Accessibility of Public Cultural Services of Comprehensive Archives: Components, Internal Logic and Improvement Strategies

Wang Xingguang1, Kong Tong2

( 1. School of Information Resource Management, Renmin University of China, Beijing 100872; 2. School of Public Policy and Administration, Chongqing University, Chongqing 400044 )

rq00+GL3sIfXH0Z1Lwy/myQKD9XWR//ekQWxIqKnP5w=Abstract: The public cultural services of comprehensive archives play an important role in improving the public cultural service system and stimulating the effectiveness of public cultural governance in China, but there are certain accessibility obstacles in the “last mile”. Based on the core principle of “matching supply and demand” of archival public cultural services, the four elements of “availability”, “accessibility”, “acceptability” and “adaptability” together constitute an analytical framework for evaluating the accessibility of public cultural services of comprehensive archives. On the basis of explaining the historical logic, theoretical logic, and realistic logic of the accessibility of public cultural services of comprehensive archives, the paper proposes practical strategies to improve the accessibility of archival public cultural services: focusing on supply and demand matching, and pursuing the differentiation of archival public cultural service objects; seeking openness and sharing, and promoting the synergy of archival public cultural service subjects; highlighting technical empowerment, and promoting the archival public cultural service mode digital intelligence; strengthening the supervision and evaluation, and pursuing the effectiveness of archival public cultural service refinement.

Keywords: Comprehensive Archives; Archival Public Cultural Services; Archives Utilization Services; Accessibility

档案公共文化服务彰显了档案工作“为民服务”的价值理性,是国家公共文化服务体系的重要组成部分。“可及性”这一概念诞生于西方公共行政学领域,历经拓展应用与批判性发展后,逐步进入我国基本公共服务的政策语境,同时成为衡量公共文化服务供需效能的重要指标。2022年,党的二十大报告着眼于完善公共服务体系,重点强调“提高公共服务水平,增强均衡性和可及性”[1]。在此背景下,推进档案公共文化服务可及成为档案界应当关注的重要议题。

截至2024年5月5日,以“SU%= (‘档案’ * ‘公共文化服务’) and KY%= ‘可及性’”为检索式在中国知网和中国人民大学学位论文库进行专业检索,共检得2篇文献;同时,以“Topic: archiv* + public cultural services + accessibility”为检索式在Web of Science进行专业检索,共检得12篇相关文献,筛选后获得2篇有效文献。可见,档案公共文化服务可及性研究尚处于起步阶段。其中,国内研究围绕“可及性”进行理论回溯,明晰了档案公共服务可获得性、可接近性、可接受性和可适应性四个分析维度,并在此基础上对综合档案馆公共服务可及性的内在价值、现实问题与优化策略进行探究。[2-3]国外研究主要涉及对南非公共档案馆的可及性进行考察,提出与政府管理层、立法者和非公开档案捐赠者等开展合作[4];顺应数字文化革命的时代趋势,倡导GLAM应致力于提升数字文化服务的包容性与可及性水平[5]。

纵观已有研究成果,国内外档案学者已意识到从“可及性”视角探究档案公共文化服务这一议题。然而,现有研究对“可及性”应用于档案公共文化服务领域的合理性、适用性的分析有所忽视,并且对档案公共文化服务体系内部的要素关联与主体分析尚不充分。基于此,本文引入“可及性”的概念框架,重点对综合档案馆这一特定主体公共文化服务可及性的构成要素、内在逻辑与提升策略展开深入探究,以期对综合档案馆提升档案文化治理效能、融入国家公共文化体系有所助益。

1 综合档案馆公共文化服务可及性的构成要素

分析综合档案馆公共文化服务可及性的构成要素,首要前提是明确其基本概念。1968年,Ronald Andersen最早从公共卫生的视角提出“可及性”这一概念,即“全体公民平等获取和使用公共卫生服务的权利”[6]。此后,Katarina Tomasevsk将“卫生服务可及性”引入受教育权评价领域,提出由“可获得性(Availability)”“可接近性(Accessibility)”“可接受性(Acceptability)”“可适应性(Adaptability)”构成的“4A”框架。[7]这一框架由于具备较强的解释力,其应用范围得到了相当程度的拓展。本文将“可及性”引入档案公共文化服务领域,认为“综合档案馆公共文化服务可及性”是指综合档案馆场域中档案公共文化服务体系与其服务对象的“契合度”,核心目标在于保障全体公民获取和享用档案公共文化服务的权利。

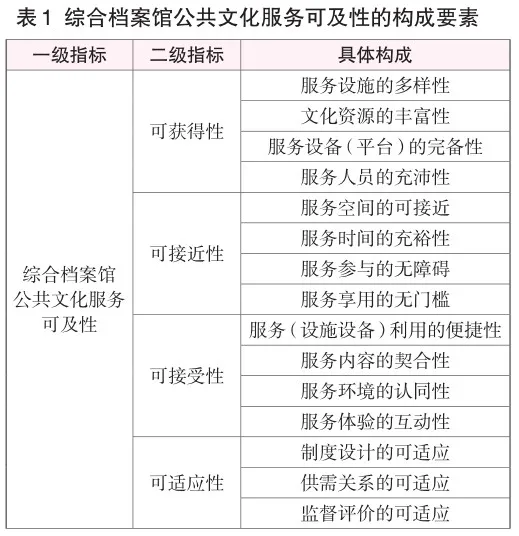

本部分以Katarina Tomasevsk提出的“4A”框架为基础,总结提炼王前、冯献、戴艳清等学者对“可及性”概念指标的共性认知[8-10],对综合档案馆公共文化服务可及性的构成要素进行具体阐释(见表1)。

1.1 可获得性

“可获得性”是指综合档案馆面向用户提供的公共文化服务数量、类型与覆盖率能否满足用户的实际档案文化需求。其中,综合档案馆的公共文化服务设施、档案文化资源、档案服务设备(平台)、服务人员等是“可获得性”的具体要素构成,其衡量指标涉及综合档案馆覆盖人数、人均享有档案文化服务量等。调研发现:截至2022年底,全国共有国家综合档案馆3301个,档案工作专职人员36582人,档案馆建筑面积1536.1万平方米。[11-12]2022年,我国各级综合档案馆举办档案展览3115个,接待431.3万人次参观。[13]在档案开放方面,我国各级综合档案馆开放档案数量由2011年的7828.4万(卷、件)增长至2022年的20976.6万(卷、件),增幅高达267.96%。[14]

1.2 可接近性

“可接近性”主要用于考察不同区域、类型的社会公众在享用综合档案馆提供的公共文化服务时所遇到障碍的多寡,即其均等化获取档案公共文化服务的能力大小。其中,公众获取档案公共文化服务的空间是否可接近、时间是否充裕、参与或享用档案文化服务是否受到阻碍等是“可接近性”的具体要素构成,直接攸关综合档案馆提供的公共文化服务能否实际转化为满足公众切实需求的文化活动。

一方面,公众享用档案公共文化服务是否遭受“空间排斥”,如到馆交通不便、可达成本高昂、档案馆无障碍设施和辅助服务设备不完备、档案馆的开放时间与公众的空闲时间相冲突等。一定程度而言,面向弱势群体的可接近程度决定了综合档案馆公共文化服务的“底线水平”。当前,我国综合档案馆提供的公共文化服务对老年人、残障人士、农民工等弱势群体的可接近程度相对较弱,如绝大部分省级综合档案馆的档案网站在无障碍浏览功能实现方面存在较大提升空间。[15]

另一方面,公众享用档案公共文化服务是否存在心理障碍,如综合档案馆面向社会公众构建的信任形象是否能够支撑其服务效能持续提升。例如,社会公众对档案馆、图书馆、博物馆的认知印象调查结果显示,大多数受调查者认为档案馆仅是“查档场所”或呈现出“严肃封闭”特征,仅有2%的受调查者认为其具备“休闲佳选”功能,揭示出社会公众普遍认为档案馆较之博物馆、图书馆难以亲近。[16]以档案馆、博物馆展览的观众数量为例,2022年,我国文物系统管理的国有博物馆接待观众高达45647万人次[17],而国家综合档案馆同年接待观众仅431.3万人次[18]。这在一定程度上反映出综合档案馆公共文化服务的“可接近性”相较于图书馆、博物馆等存在可提升空间。

1.3 可接受性

“可接受性”具体是指档案公共文化服务(设施设备)利用的便捷水平、公众需求与档案文化服务内容的契合程度以及服务环境、服务体验等是否符合公众对档案公共文化服务的期待。这一指标旨在进一步考察综合档案馆公共文化服务与档案用户的特点、需求等之间的匹配程度,可以通过档案利用成效调查、用户利用档案满意度调查等方式开展评量。究其实质,“可接受性”重在衡量综合档案馆提供的档案公共文化服务能否被社会公众乐于接受,其强调从文化心理层面深度挖掘不同受众群体的切实需求和利益诉求,实现档案文化服务场景的“多主体兼容”。当前,由于我国档案公共文化资源配置与服务供给的不均衡,致使其服务的“可接受性”程度在城乡、区域等不同层次存有显著差异。例如,黄夏基等调研发现,档案馆的公共服务未能有效覆盖乡村群体、特殊群体等,同时其服务满意度有待提升。[19]

1.4 可适应性

“可适应性”主要用于考察综合档案馆公共文化服务体系与公众之间的动态适合度,见于公众文化需求反馈与档案公共文化服务体系自我调整的双向互动过程中。[20]具体而言,该维度涉及档案公共文化服务制度设计与服务体系建设的可适应、档案文化服务供给内容与受众需求关系的可适应、监督评价与服务质量提升的可适应等。档案公共文化服务制度设计应当契合档案工作基本规律与客观实际,充分弥合档案公共文化服务供给侧与需求侧之间的实然错位差异,着眼于公众档案文化需求感知效果不灵、反馈渠道单一等现实痛点,对档案公共文化服务体系进行适时调整与优化,在此过程中追求档案公共文化服务质量的动态持续提升。

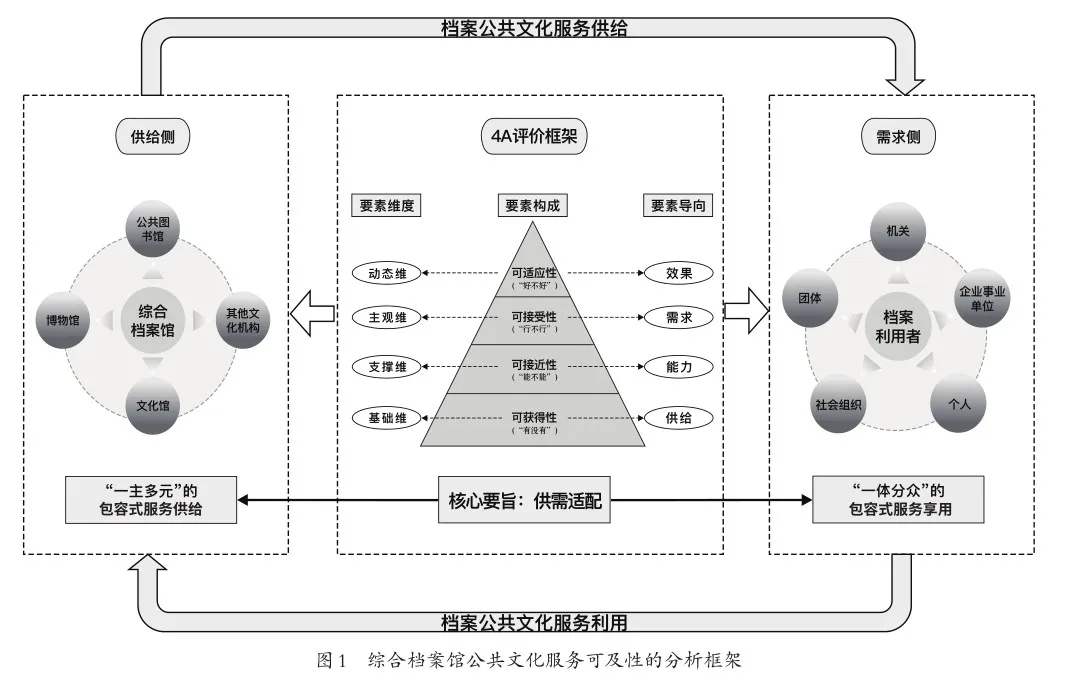

总体而言,“可获得性”“可接近性”“可接受性”“可适应性”这四个要素共同构成了用于评价综合档案馆公共文化服务可及性的分析框架,四个要素之间并非各自割裂,而是相互关联。就要素维度而言,四要素分别表征了综合档案馆公共文化服务可及性分析框架的基础维度、支撑维度、主观维度与动态维度,旨在基于“供给”“能力”“需求”“效果”的导向,回答档案公共文化服务“有没有”“能不能”“行不行”“好不好”的问题。这一框架聚焦档案公共文化服务“供需适配”的底层逻辑,不仅仅强调供给侧视角下以综合档案馆为主体的公共文化服务生产或提供的实然目标追求,同时更加关注精准满足不同层次或类型的档案利用者的多元文化需求,使之公平可及地获得高质量的档案公共文化服务。综合档案馆公共文化服务可及性的分析框架如图1所示。

2 综合档案馆公共文化服务可及性的内在逻辑

本部分聚焦历史、理论与现实三重面向,对综合档案馆公共文化服务可及性的内在逻辑予以论述,由此阐释“可及性”概念框架应用于档案公共文化服务领域的理据支撑。

2.1 历史逻辑:由“政治本位”向“人民至上”的价值嬗变

可及性在档案公共文化服务领域落地运用,其逻辑起点在于满足社会公众平等享用档案公共文化服务的基本权利诉求,充分彰显国家“以人为本”的施政导向和档案事业发展“以人民为中心”的发展定位。档案古已有之,其最初因只为统治阶级和少数人服务而呈现出鲜明的政治性特征。直至18世纪末,法国首创档案开放原则,要求国家档案馆面向公众开放和免费审阅文件,促使国家档案馆真正成为服务社会公众的开放性文化事业机构。[21]由此,以法国档案工作改革为标志,可以认为档案利用服务“可及性”的思想雏形初显。

我国于1958年召开的全国档案工作会议确立了“以利用为纲”的档案工作方针;1987年颁布的《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)明确了“国家档案馆保管的档案,一般应当自形成之日起满三十年向社会开放”的规定。此后,我国积极顺应时代变革,在档案立法、制度建设和政策供给中注重缩短档案封闭期、放宽档案开放限制、优化档案服务程序,为提升档案公共文化服务的可及性提供了保障。《“十四五”全国档案事业发展规划》坚持“以人民为中心”的发展思想,强调档案资源体系、档案利用体系建设应当达到“覆盖人民群众”“方便人民群众”的价值目标。基于上述分析,档案利用服务的历史来源和演化脉络揭示出档案工作由“政治本位”向“人民至上”的深层价值嬗变,构成了理解档案公共文化服务可及性的重要基础。

2.2 理论逻辑:以新公共服务理论为核心的立论支撑

综合档案馆公共文化服务可及性,本质上以追求公共利益的实现为价值旨归。以综合档案馆为主体开展的档案公共文化服务属于公共文化服务的特殊范畴之一,对其可及性的探究自然应置于新公共服务理论的视域之中。新公共服务理论秉持“服务而不是掌舵”的基本主张,高度重视公民、公民关系的关键作用以及对公共话语、公共利益的整合,强调政府提供公共利益和公共服务不应以自己参与生产或者垄断公共服务为基础。[22]

总体而言,新公共服务理论基于对公民权利和价值的体认,倡导在公共服务体系建构中打破以政府为主导的传统行政格局,构建一种以“多中心”为样态表征、具备信任互动功能的社会治理结构。这与档案治理理论倡导的档案工作参与主体的多元化、运行模式的互动性等核心要义相契合。此外,基于18世纪末的“档案开放原则”演变而来的“档案限制利用观”“档案利用类型观”“档案休闲利用观”“档案服务社会化观”等档案利用服务理论,无一不强调满足档案用户文化需求之于档案价值实现的关键作用,与可及性语境下保障社会公众的档案文化享有权和治理权意涵相通。其中,以文化享有权、文化治理权耦合相生的公民档案文化权利是基于新公共服务理论、档案治理理论、档案利用服务理论等开展制度设计和政策供给形成的产物。公平可及地享有以综合档案馆为核心、“一主多元”枢纽式的档案公共文化服务是《档案法》等法律赋予公民的基本权利,充分彰显出可及性语境下档案公共文化服务的价值理性与伦理关怀。

2.3 现实逻辑:融入国家公共文化服务格局的应有之义

加快构建现代化公共文化服务格局,是我国在新时代全面深化文化体制机制改革、扎实推进文化强国建设的重要任务。综合档案馆作为我国公共文化服务的重要阵地,有必要主动融入国家公共文化服务整体格局,积极推动档案公共文化服务实现普遍均等、惠及全民。近年来,国家通过顶层设计与政策规划,积极倡导档案馆融入公共文化服务体系,以破解其作为文化事业机构但在公共文化服务体系中长期缺位的尴尬处境。例如,《“十四五”文化发展规划》强调“发展档案事业”,对档案馆在完善公共文化设施网络、保障人民基本文化权益等方面的应然作用予以肯定;《“十四五”全国档案事业发展规划》更是将“促进档案公共服务均等化、便捷化”确立为档案利用体系建设的基本目标之一,明确指出“扎实推进各级国家档案馆开展互联网和移动端查询利用服务”“推动档案查询利用服务延伸到村、社区基层一线”,为打通档案公共文化服务“最后一公里”的现实难题指明了方向。

按照《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的政策要求,系统构建新时代国家公共文化服务发展格局的理想状态在于“布局科学均衡”和“质量梯次提升”。为此,综合档案馆在档案公共文化服务建设过程中,应着眼于供需双侧不相适配的现实状况,聚焦城乡和不同区域之间不相协调的发展短板,不断激发档案公共文化服务提质增效的内生动力,为实现国家公共文化服务的均等可及贡献力量。

3 综合档案馆公共文化服务可及性的提升策略

基于综合档案馆公共文化服务可及性的构成要素与内在逻辑,本部分遵循服务对象、服务主体、服务模式和服务效能四方面的分析思路,提出促进档案公共文化服务可及性提升的实践策略。

3.1 聚焦供需适配,实现档案公共文化服务对象分众化

“可及性”作为一个专门概念出场的基本依据在于空间权利的具体质性以及空间权力的运行导向,与“公平性”相互表征为抽象与具体的关系。[23]由此,在空间秩序中认识档案公共文化服务,可以将其理解为档案公共文化空间结构中介于供给与需求之间的一种“适配关系”。这种适配应当以档案公共文化服务均等化为基本原则,在保障全体公民享有档案公共文化服务机会均等、结果均等的基础上,以供给侧结构性改革助推档案公共文化服务可及性的实现。作为立足于批判空间视角下的一种正义性审视,“空间正义”理论便于深刻把握空间维度下档案文化生产的内在机理,为消弭档案公共文化服务中潜在的社会空间排斥现象提供了全新的问题解决思路。作为形塑社会正义之结果,空间正义表达同时亦在创生着档案场域中对社会正义议题的关注。[24]

为此,聚焦供需适配原则,综合档案馆在提供公共文化服务的过程中应立足于档案正义的空间维度,统筹兼顾不同地域、群体的实际需求,实现档案公共文化服务的均衡可及与分众下沉。美国国家档案和文件署(NARA)以“一个多元和包容的NARA”作为发展目标,在其发布的《2022—2026财年战略规划》(Strategic Plan 2022—2026)中明确提出“拥抱多元性、公平性、包容性和可及性”,注重面向所有背景的公众尤其是没有得到良好服务支持的社群开展档案利用服务。[25]反躬自省,我国综合档案馆在公共文化服务中应秉持“差异正义论”的思想,着眼于档案文化空间生产与资源配置的现实差异,实现对不同受众群体特定服务的精准供给。

一方面,面向乡村地区、边远地区、革命老区、欠发达地区等特殊区域进行档案文化服务资源的布局倾斜,依据不同区域档案资源分布状况重点加强乡村档案、少数民族档案、红色档案等优质档案文化服务的精准性供给,实现档案公共文化服务的均衡发展。另一方面,通过受众细分,针对残障群体、老年人群体、青少年群体等开展特殊类型的档案文化服务,如面向残障群体提供无障碍服务设备、面向老年人群体开展个体化的数字技能培训等。

3.2 谋求开放共享,促进档案公共文化服务主体协同化

现阶段,我国综合档案馆公共文化服务呈现出空间差异性与需求多样性的特征,在基层分配时存在“空间配置失衡”问题,具体表征为服务设施选址、资源分布、内容供给等尚不完全具备空间上的中心可及。为此,综合档案馆应着力规避“一主多元”治理格局下,因档案公共文化服务多元主体的话语争夺而潜藏的效能乏力、资源浪费、合作不畅、功能式微等问题,着力消解档案公共文化服务在不同区域、不同层级的现实差异,以及社会力量参与档案公共文化建设能力薄弱等难题,推进档案公共文化服务可及性提升。

(1)跨部门:积极倡导公共文化机构实现横向协同

在国家立法层面,《档案法》第十八条已明确规定了档案馆应加强与博物馆、图书馆、纪念馆等互相协作,推动联合举办展览、共同编辑出版史料等,为公共文化服务机构在档案领域的横向协同提供了法律遵从。综合档案馆在公共文化服务中可探索构建与乡镇(社区)文化站、图书阅览室等机构的联动机制,加强不同公共文化机构的功能融合,不断优化档案公共文化服务的发展生态。此外,综合档案馆应积极依托各级公共文化云,以县级为重点,联合公共图书馆、博物馆、文化馆等共同发力,弥补基层档案公共文化服务的短板劣势。例如,上海市奉贤区档案馆创新探索搭建“三公里文化服务圈”,与区文化馆、图书馆、博物馆、美术家协会等首批10家共建单位共同发布共建项目清单,确定了合作共建特色项目10项,为档案公共文化服务的资源共享与协同发展提供了经验借鉴。[26]

(2)跨层级:着力推动各级综合档案馆实现上下协同

各级综合档案馆在公共文化服务格局中处于主体地位,解决档案公共文化服务“最后一公里”的关键在于基层地区、欠发达地区等区域的可及性实现程度。为此,综合档案馆在公共文化服务建设中应以服务资源整合、治理机制贯通为重点,立足于区域档案资源特色和公共文化服务实际,积极加强与同系统档案部门的多层联动。在基层公共文化服务设施建设中,县级综合档案馆应在充分利用现有公共文化设施的基础上,积极加强与乡村(社区)综合公共文化服务中心建设统筹推进。例如,可探索打造“村史展陈室”“档案文化社区体验馆”等作为档案公共文化服务下沉的主要阵地,面向公众展示档案专题展览、特色编研产品或宣介家庭建档基础知识等,最大限度地满足社会公众的档案文化需求,尽力规避因“可接近性”的空间成本限制档案公共文化服务可及性水平提升。例如,上海市档案馆与长宁区仙霞街道面向社会公众打造开放了“城市忆空间——档案文化社区体验馆”,旨在通过举办档案展览、档案文化沙龙、讲座论坛等文化活动,实现档案活化利用和档案服务精准下沉。[27]

(3)跨区域:深入推进档案公共文化服务的内外协同

当前,档案资源跨区域共享利用在我国京津冀、长三角、珠三角地区等已有诸多探索,为综合档案馆拓宽档案公共文化服务对象、延展档案公共文化服务范围等提供了启发。综合档案馆应充分借助资源分布的集群效应,加强与其他地域档案机构的协同联动,合力挖掘能够支撑档案公共文化服务可及性提升的场景,推进优质档案文化服务的广域性宣传与均等化享用。例如,围绕庆祝中国共产党成立100周年的重要时间节点,长三角“三省一市”档案部门联合策划了“建党百年 初心如磐——长三角红色档案珍品展”,并在长三角地区23个主要城市进行巡展,推动红色档案资源的共享利用。[28]

3.3 突出技术赋能,推动档案公共文化服务模式数智化

《“十四五”全国档案事业发展规划》明确提出“推动档案查询利用服务延伸到村、社区基层一线”,为档案公共文化服务实现数字可及与智慧转型指明了政策方向。综合档案馆应注重加强优质数字档案文化资源的内容集成,顺应档案工作全面加快数字转型的时代趋势,深化现代信息技术手段运用,助推档案公共文化服务的普惠性、可及性提升。

(1)契合国家战略,促进档案数字文化资源整合

立足于档案事业发展承接国家文化数字化战略的内在要求,综合档案馆应以公共文化服务为抓手,充分认识到自身之于文化数字化基础设施与服务平台建设的关键作用,积极推进线上线下互动融合、在线在场立体覆盖的档案文化供给体系建设。具体而言,综合档案馆尤要注重数字档案文化资源向内容层级的延伸,在参与“一主多元”枢纽型文化服务治理的过程中,积极加强与公共图书馆、博物馆、文化馆、史志馆、新闻媒体机构等公共文化数据资源的统一标识与关联聚合;同时应以档案公共文化服务效能提升为目标,着力化解数字档案文化资源的碎片化、离散化,从而为依托国家文化专网搭建档案文化数据服务平台、开展数字形式的档案文化惠民服务[29]、实现档案公共文化服务的数字可及提供资源基础。

(2)深化数字技术运用,实现档案文化服务深入可及

新一代信息技术在档案工作中的运用,为纾解传统环境下档案公共文化服务空间的物理可及性难题提供了现实可能。《中华人民共和国档案法实施条例》第三十三条明确规定,国家档案馆应当“创新档案利用服务形式,推进档案查询利用服务线上线下融合”。以此为遵循,在档案文化服务中,综合档案馆应主动跳出档案展览、档案编研等常规思维框架,积极引入数字叙事理念、技术与工具,沿循“数字叙事—文本组织—记忆活化”的业务发展路线,实现馆藏档案资源组织、呈现、利用的模式创新与效能优化。[30]具体而言,综合档案馆可树立场景化思维,深入思索人工智能、虚拟现实、数字孪生、全息呈现等数字技术在档案公共文化服务中得以运用的创新场景与可行方案。例如,北京市档案馆策划推出的《档案见证北京》线上VR展览,便是依托现代化信息技术开展档案公共文化服务的有益尝试。[31]

鉴于部分综合档案馆数字技术运用能力较弱,故其在实践过程中可以《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》为政策依据,积极加强与数字文化企业的对接合作,大力发展数字空间下档案公共文化服务类型,探索形成“订单式”“菜单式”“预约式”等数字档案公共文化服务创新模式,促推档案公共文化服务由传统空间下的被动式、割裂式和粗放式服务向数字环境下的主动推送式、整合性和精准化服务转型。[32]不容忽视的是,在追求档案公共文化服务可及性提升的过程中,各级综合档案馆应警惕陷入“技术中心论”的不良怪圈,聚焦满足社会公众的合理文化治理期待,主动防范基于技术化的数字公共文化服务治理可能进一步拉大信息鸿沟、扩大技术壁垒、服务趋向形式化等现实困境,规避复杂化的服务技术、服务平台等致使社会公众的档案文化服务可及体验更加模糊等潜在风险。[33]

3.4 强化监督评价,追求档案公共文化服务效能精细化

作为综合档案馆公共文化服务可及性“4A”评价框架中的动态性维度,“可适应性”具体表征了效果导向下档案公共文化服务与用户之间的适配程度,是考察档案公共文化服务效能是否精细化的重要评判标准。因此,综合档案馆应当深刻把握“可适应性”与“可获得性”“可接近性”“可接受性”三个前端维度的内在关联,通过强化监督评价着力解决影响档案公共文化服务可及性提升的现实阻碍。

(1)引导社会力量参与,助推服务效能提质升级

引导社会公众参与档案公共文化服务的需求感知与效能评价,是真正落实“以人民为中心”价值立场的必然要求。一方面,综合档案馆应积极探索建立以公众参与为基础的档案公共文化服务监督考核与反JyPPIEyG9XrCxR4Ge2lDXw==馈评价机制,酌情推行第三方机构参与评估,逐步消弭档案公共文化服务的薄弱环节、供需错配、区域鸿沟等现实问题。另一方面,综合档案馆在实践过程中应着眼于档案公共文化服务可及性优化的视角,积极引导社会公众除作为传统的“服务接受者”外,还要同时承担“服务纠错者”的理想角色[34];除以凭证参考为效用导向的传统查档需求外,应注重调配内外部资源,满足社会公众的其他档案利用能力需求,推动档案公共文化服务可及性的提质增效[35]。

(2)发挥主管部门作用,强化服务评价标准支撑

根据浙江省档案局、浙江大学公共管理学院的实证测评结果,可知我国31家省级综合档案馆公共服务能力建设整体水平偏低,在一定程度上可推演得出我国档案公共文化服务能力总体尚处于起步发展阶段。[36]强化评价标准建设,对于助力国家档案公共文化服务能力提升具有重要支撑作用。一方面,各级档案主管部门应基于《档案法》赋予的法定职责,加强对综合档案馆公共文化服务的监督检查、绩效评估与等级评定等[37],引导其积极强化档案公共文化服务质量承诺、质量监测与记录追溯等工作。另一方面,各级档案主管部门应探索推进档案公共文化服务标准化建设,具体可以《国家基本公共文化服务指导标准》《国家基本公共服务标准(2023年版)》等为参照,科学确立档案公共文化服务利用率、参与率、满意率等各项评价指标,为档案公共文化服务体系的良性运转提供保障。

4 结 语

“可及性”这一概念为评价新时代综合档案馆公共文化服务效能提供了一种全新维度,可以从历史逻辑、理论逻辑与现实逻辑把握其内容实质。实现综合档案馆公共文化服务的可及性,是倡导将“以人民为中心”的发展思想和“档案善治”的价值理念真正落实,并有机融入档案利用体系建设全过程的应有之义。着眼于当前档案公共文化服务在资源配置、内容供给、技术运用等方面存在一定“可及性”不逮的现实阻碍,追求“档案公共文化服务供给”与“公众档案文化需求”的更趋适配便成为综合档案馆高质量推进档案利用服务的内在要求。[38]今后,综合档案馆应加快深度融入国家公共文化服务体系,尤其要强化档案公共文化服务标准有效供给与应用实施,着力促进以标准化支撑档案公共文化服务均衡可及基本实现。

作者贡献说明

王兴广:提出研究思路、设计研究方案,论文撰写与修订;孔通:设计研究方案,提出部分重要观点,参与论文撰写与修订。

注释与参考文献

[1]习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2024-05-05].https://www.gov.cn/ xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[2][34]张笑玮.可及性视角下档案馆服务优化研究[J].档案天地,2023(1):19-23,43.

[3]蒋茜楠.县级综合档案馆公共服务可及性研究[D].上海:上海师范大学,2023.

[4]MUKWEVHO J, NGULUBE P. A framework for enhancing the visibility and accessibility of public archives in South Africa[J]. Archives and Records,2022(3):297-315.

[5]FANEA-IVANOVICI M, PAN M C. From Culture to Smart Culture. How digital transformations enhance citizens’ well-being through better cultural accessibility and inclusion[J]. IEEE Access,2020(8):37988-38000.

[6]ANDERSEN R M. A behavioral model of families’ use of health services:Research Series No. 25[M]. Chicago: Center for Health Administration Studies, University of Chicago,1968:125.

[7]TOMASEVSKI K. Manual on rights-based education: global human rights requirements made simple[M]. Bangkok: UNESCO Bangkok, 2004: 7-9.

[8][20]王前,吴理财.公共文化服务可及性评价研究:经验借鉴与框架建构[J].上海行政学院学报,2015(3):53-59.

[9]冯献,李瑾.乡村公共文化服务可及性:指标体系设计与评价应用[J].图书馆,2020(11):20-26,32.

[10]戴艳清,胡逸夫.公共数字文化服务可及性要素研究[J].图书情报工作,2022(16):57-68.

[11]2022年度全国档案主管部门和档案馆基本情况摘要(一)[EB/OL].[2024-05-05].https:// www.saac.gov.cn/daj/zhdt/202308/b2d8cfbede0546c68b 4bfdb0889f2702.shtml.

[12]2022年度全国档案主管部门和档案馆基本情况摘要(二)[EB/OL].[2024-05-05].https:// www.saac.gov.cn/daj/zhdt/202308/0396ea569aa648f1bef d5c49bac87e6f.shtml.

[13][18]2022年度全国档案主管部门和档案馆基本情况摘要(三)[EB/OL].[2024-05-05]. https://www.saac.gov.cn/daj/zhdt/202308/e13594861 0cf40139ed61c6d9a45c6f7.shtml.

[14]中国统计年鉴2023[EB/OL].[2024-05-05].httaRFvgLzF+x9j4fjbglzh7Q==ps://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2023/indexch.htm.

[15]2019年度我国副省级市以上档案网站建设评估报告[EB/OL].[2024-05-05].https://www. saac.gov.cn/daj/daxxh/202007/2f9af1ad0e594dba9d4d82 cc9c325028.shtml.

[16]李秋丽.公众视角下的档案利用服务探析——基于普通公众的档案馆认知调查[J].档案管理,2022(4):99-103.

[17]中华人民共和国文化和旅游部2022年文化和旅游发展统计公报[EB/OL].[2024-05-05]. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/tjxx/202307/ t20230713_945922.html.

[19]黄夏基,韦雪迪.我国档案馆、图书馆公共服务结果均等比较研究[J].档案学通讯,2020(4):20-27.

[21]冯惠玲.档案学概论[M].北京:中国人民大学出版社,2023:240-241.

[22]顾丽梅.新公共服务理论及其对我国公共服务改革之启示[J].南京社会科学,2005(1):38-45.

[23]苏曦凌.公共服务的空间叙事:可及性、可及化与可及度[J].社会科学,2022(9):112-120.

[24]胡潇.空间正义的唯物史观叙事——基于马克思恩格斯的思想[J].中国社会科学,2018(10):4-23,204.

[25]The U.S. National Archives and Records Administration.Strategic Plan 2022—2026[EB/OL].[2024-05-05].https://www.archives.gov/files/about/ plans-reports/strategic-plan/nara-2022-2026-strategicplan-march-2022.pdf.

[26]胡琳娜.上海奉贤区档案馆“兰台联盟”文化服务圈建设正式启动[N].中国档案报,2023-03-06(02).

[27]曹玲娟.上海首个档案文化社区体验馆开馆[N].人民日报,2020-01-03(12).

[28]陈向阳.让红色血脉永远赓续——江苏红色档案资源的开发与传播[J].档案与建设,2021(11):4-9.

[29]吕文婷,向钰洁,马双双.国家文化数字化战略下数字档案文化资源建设:契机、困境与逻辑进路[J].档案与建设,2023(1):41-45.

[30]李子林,虞香群.基于数字叙事理论的档案服务创新研究[J].档案与建设,2023(1):33-36.

[31]林思芸,蔡媛.北京市档案馆文化惠民服务落地[EB/OL].[2024-05-05].https://mp.weixin. qq.com/s/9IYrr6hEFmL-x_z42vLFwQ.

[32]任梅,刘银喜,赵子昕.基本公共服务可及性体系构建与实现机制——整体性治理视角的分析[J].中国行政管理,2020(12):84-89.

[33]王佃利,徐静冉.公共服务可及性何以激活基层治理效能 [J].北京行政学院学报,2023(6):48-56.

[35]黄霄羽,靳文君.档案服务能力的概念界定与内涵解读[J].档案与建设,2023(4):14-18.

[36]傅荣校,韩李敏,吴新宇.国家档案馆公共服务评价体系设计与实证研究[J].中国档案,2018(9):64-65.

[37]丁华东,黄琳.中国特色档案利用服务体系的建设与完善[J].档案学研究,2022(1):51-57.

[38]张润兰.基于抖音平台的社会力量参与档案公共文化服务的模式研究[J].兰台世界,2022(5):45-49,52.

(责任编辑:李倩楠 张 帆)