我国档案资政服务政策的演进与协同

2024-07-29归吉官郑雅馨

摘 要:档案资政服务近年来取得快速发展,离不开国家与地方的政策支持。文章对档案事业发展规划政策文本进行分析发现,近20年来档案资政服务政策经历了“理念萌发—形式融合—内涵独立”的阶段更迭,蕴含了由浅资政到深资政的变迁逻辑。当前档案资政服务政策协同程度参差不齐,且大多为中低度协同,应从政策体系、政策共同体、政策工具等方面入手加以改进。

关键词:档案资政;规划;政策演进;政策协同

分类号:G270

Evolution and Coordination of Archival Advisory Service Policy in China: an Analysis of the Text of Development Plans for Archival Undertakings Since the Tenth Five-Year Plan

Gui Jiguan, Zheng Yaxin

( School of Management, Guangxi Minzu University, Nanning, Guangxi 530006 )

Abstract: The rapid development of archival advisory service in recent years cannot be separated from national and local policy support. The analysis of the policy texts of development plans for archival undertakings shows that, the policy of archival advisory service has experienced the stage change of “idea germination; form fusion; independent connotation” in the past 20 years, which contains the change logic from shallow advisory to deep advisory. The current level of policy coordination in archival consulting services varies, and most of them are at a medium to low level of coordination. Improvements should be made in policy systems, policy communities, policy tools, and other aspects.

Keywords: Archival Advisory; Plan; Policy Evolution; Policy Coordination

21世纪以来,档案资政服务发挥着愈来愈重要的作用。时任国家档案局局长陆国强在2023年全国档案局长馆长会议上强调档案资政服务的重要作用,提出“围绕党的二十大部署的推进中国式现代化重点任务,围绕党委和政府中心工作,加强与有关方面合作,深度挖掘档案资源,及时编报各类档案资政参考,有效发挥以档资政特殊作用”[1]。

现阶段有关档案资政服务的研究主要集中在三个方面:一是档案资政服务的基础问题研究,包括档案资政服务的概念、作用、意义和机制等方面。如牛力等认为,档案资政即在充分开发档案信息资源的前提下,利用所开发的档案信息成果服务政府部门、辅助政府部门决策的过程[2-3];孙军指出,突发事件档案在留证、存史、资政和宣传教育方面具有特殊的价值[4];归吉官等从主体、对象、业务和资源四个层面构建了档案资政服务生态系统运行机制[5]。二是档案资政服务的实践经验研究。如陈晓总结了山东省档案资政襄政的成功经验[6];石路等以《辽宁档案资政》为例,对档案资政服务形式进行了总结[7]。三是档案资政服务的创新发展问题研究,如档案智库和档案知识库建设等。如张斌等认为,档案智库作为一种专业性智库,是以涉及档案领域的战略问题和公共政策为主要研究对象的研究咨询机构,对于档案事业发展具有重要意义[8];任越认为,国家各级综合档案馆开展智力产品输出与智库服务将成为以档资政的重要表现形式[9]。综上所述,档案资政服务研究已有一定基础,但作为档案资政服务发展重要影响因素的政策制度,却缺少研究者的关注。基于此,文章以档案专项规划文本为研究对象,探究我国档案资政服务政策的变迁逻辑与空间协同,进而为档案资政服务政策的优化与完善提出建议。

1 研究设计

1.1 研究方法

政策文本是记录政策主体、政策客体、政策工具和政策过程的文献,通过对政策文本进行分析研究,可以解析政策之间的关联性,反映其中的演变轨迹和逻辑。[10]文章以国家与省级档案事业发展规划文本为研究对象,分别从纵向和横向两个视角进行研究。一方面,通过文本分析法探究档案资政服务政策的演进;另一方面,采用政策量化方法,制定政策量化标准,由此判断政策协同程度。

1.2 样本选取

文章以“十五”至“十四五”国家与省级档案事业发展规划为研究对象,通过档案馆网站、档案信息网及其他官方网站,收集国家级和除港澳台地区以外的31个省级档案事业发展规划的政策文本。由于部分省市的档案事业发展规划文本内容未向社会公布,因此收集到的文本尚不全面。截至2023年12月31日,共获取正式公布的国家级文本5份,省级文本61份,共计66份。

2 档案资政服务政策的新世纪演进

2.1 理念萌发期(2001—2010年)

(1)档案资政问题持续受到关注

进入21世纪,我国加快推进社会主义现代化建设,档案工作开始探索资政的新途径与新方法。《全国档案事业发展“十五”计划》(2001年)提到:档案工作要围绕党和国家的中心工作及经济建设的热点问题,开展深层次档案编研工作。[11]《档案事业发展“十一五”规划》(2006年)也强调:加强对档案信息内容进行深度加工和开发,实现档案信息资源增值服务。[12]这一时期对档案资政相关政策话语的直接论述较少,但是档案资政服务的政策理念已经萌发。这表明相关政策已经体现出较强的档案资政意识,只不过尚未明确档案资政服务的概念,缺乏成文的政策规定。

(2)档案资政服务成果初具规模

这一时期的规划强调对档案信息的开发利用,并产生了许多以提供档案信息和档案编研成果为主要形式的档案资政服务成果。各省市档案馆利用馆藏资源,编制出版资政参考资料,为党政机关工作提供参考。如上海市档案馆于2001年创办了《档案信息摘报》,拓展了档案系统为领导决策服务的功能;重庆市档案馆于2003年创办了专门为重庆市党政机关服务的《重庆档案信息拾萃》,延伸了档案服务领域。各地档案馆积极围绕本地区党委政府的主要工作提供第一手档案资料,加大档案信息资源开发力度,发挥参谋助手的作用。

2.2 形式融合期(2011—2020年)

(1)突显知识服务的档案资政服务政策价值观

这一时期档案资政服务价值观受档案事业发展由国家模式到社会模式转向的影响,显现出“知识服务”的取向,并与档案公共服务相融合。这一时期的档案事业发展规划从指导思想、目标任务到政策措施都强调以档案信息资源开发利用为重心的档案公共服务,而知识服务则被视为实现档案信息资源开发利用转型升级、提升档案公共服务能力的重要载体。如2011年《全国档案事业发展“十二五”规划》提到:挖掘档案信息资源……使“死档案”变成“活资料”,努力把“档案馆”建成具有特色的“思想库”。[13]2016年《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》提到:拓展档案馆开展普及型教育、专业型利用服务和定制型政府决策参考的能力。[14]这表明,深度开发利用档案信息资源,提供知识服务已经成为新的风向标,同时,知识服务也成为档案资政服务与档案公共服务相融合的重要催化剂。

(2)鼓励多元主体参与到档案资政服务之中

档案学领域为应对复杂的多领域影响和全球性巨大挑战,产生了跨学科、跨机构和跨文化共同建构档案的多样化合作途径与多主体共同参与模式。[15]档案多元论所推崇的打破一元制、去中心化的思想深刻影响着档案利用体系建设,并为档案资政服务提供了新思路和新方法。从“十二五”档案事业发展规划实施公共档案信息资源共享服务工程项目,打造“一站式”档案信息资源共享和服务平台,到“十三五”档案事业发展规划探索档案区域协作发展模式,促进馆际合作,鼓励档案社会化服务,这表明,档案相关利益主体的逐渐多元化,既有档案服务主体的多元化,也有服务对象的多元化。同时,档案利用服务的样态呈现出由一元主导向多元互动格局演进,档案资政服务与档案公共服务在相互交融中,逐渐形成档案机构主导、档企合作突出、文教机构参与的协同推进态势。

2.3 内涵独立期(2021年至今)

(1)档案资政服务与档案公共服务协同发展的价值观

新发展阶段的档案资政观强调档案机构资政服务活动既要遵循档案利用服务发展的一般性规律,也要遵循档案资政服务发展的特殊性规律。质言之,这一时期的档案资政服务政策彰显了档案资政服务与档案公共服务相互独立,又统一于档案利用服务体系的特征。档案资政源远流长,但直到国家治理理念深入人心,档案资政服务在国家政策工具中才有清晰且明确的位置和表述。如2021年《“十四五”全国档案事业发展规划》首次提到“档案资政”,明确了“档案资政服务能力提升”的重要发展目标。[16]“十四五”时期,档案资政服务被明确纳入档案事业发展的宏图中,并与档案公共服务并驾齐驱。这充分体现出,在新发展阶段档案资政服务已经独立于档案公共服务,同时也体现了努力解决档案利用服务推进在体制机制上的结构性矛盾,以及追求档案资政服务与档案公共服务协同发展的政策取向。

(2)推动以面向公共决策为导向的档案资政服务高质量发展

在过去的20年,档案事业建设的主要着力点在于发展档案公共服务。虽然因为政策价值取向与政策工具运用的情况,导致档案资政服务与档案公共服务存在一定的失衡与失调,但是档案公共服务的发展也为档案资政服务提供了必要的资源、技术和经验储备。“十四五”期间,以加强重大活动和突发事件档案工作为契机,以面向公共决策为导向,把档案资政服务摆在突出位置进行建设的条件已经成熟。如《“十四五”全国档案事业发展规划》要求档案资政服务及时精准为党委和政府决策提供参考,建立重大活动、突发事件应对活动相关档案的利用调度机制。[17]其中,重特大事件档案数据库建设将是档案资政服务发展的重要突破口。高度泛化的知识可以揭示事件演变的原因、影响因素[18],而具备数据集成和知识转化功能的重特大事件档案数据库可为公共决策机构的应急管理提供决策支持。全国重特大事件档案数据库建设规划分为三个层次,分别是中央档案馆承担的国家数据总库、相关责任部门承担的专门数据库和省市县承担的地区级数据库[19]。这表明新发展阶段档案资政服务政策需要面向公共决策,在诸如重特大事件档案工作中寻求介入契机,以实现档案资政服务水平的提升。

3 档案资政服务政策协同分析

3.1 政策协同量化标准

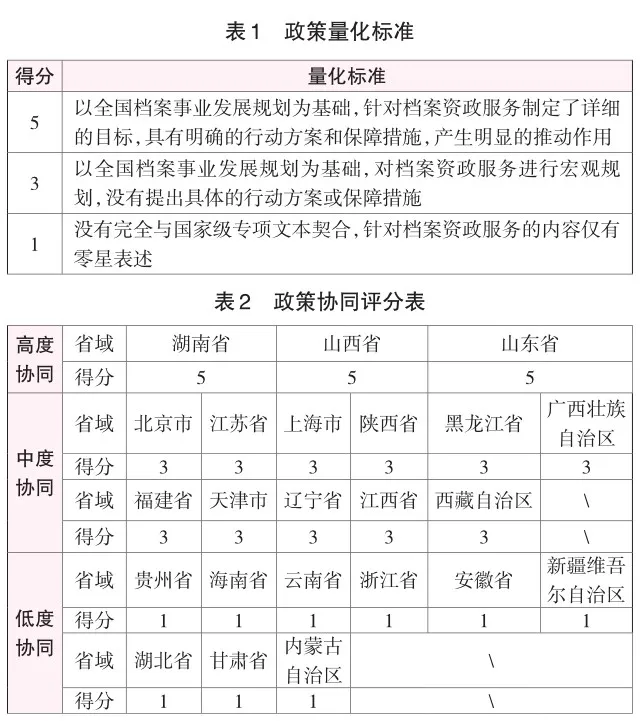

省级档案事业是国家档案事业整体的重要组成部分,更是落实国家档案事业发展规划的中坚力量。[20]本文以“十四五”档案事业发展规划为例,对地方与国家的政策协同进行实证量化分析。政策量化即根据一定的标准对相关指标进行赋分,以《政策量化标准操作手册》为参照[21],采用5分制的量化方式,并对每一分值的赋分标准进行详细说明,凭此制定档案资政服务政策量化标准。

由于省级与国家级档案事业发展规划在政策主体和政策目标上协同程度较高,为有效判断整体协同程度,本文主要以政策工具和政策具体内容为判断依据。在《“十四五”全国档案事业发展规划》中,档案资政服务的主要任务分为三个方面:一是深入挖掘档案资源,及时精准为各级党委和政府决策提供参考;二是建立重大活动、突发事件应对活动相关档案利用调度机制;三是完善重大科技攻关、重大产品研制、重大建设项目档案利用服务机制。本文以国家档案事业发展规划的主要任务为依据,对省级档案事业发展规划的协同程度进行量化分析研究,制定量化标准。根据省级档案事业发展规划的协同程度分别赋予1、3、5的分值,具体判断标准如表1所示。

3.2 政策协同量化结果

根据以上标准对省级档案事业发展规划进行量化分析,5分判定为高度协同,3分判定为中度协同,1分判定为低度协同(结果见表2)。

(1)低度协同

低度协同指在省级档案事业发展规划中对档案资政服务的内容提及较少,只涉及国家档案事业发展规划中任务目标的部分内容。低度协同包括贵州省、海南省、云南省等9个省级行政区域。其中绝大部分仅在档案事业发展规划中简单提到“提升档案服务能力,为党委政府工作提供决策参考”,没有进一步明确档案资政服务的目标任务。

(2)中度协同

中度协同是指省级档案事业发展规划对档案资政服务的定位和要求基本契合全国档案事业发展规划,但精细化不足。中度协同包括北京市、江苏省、上海市等11个省级行政区域。其档案事业发展规划与国家基本同步,但大部分没有对档案资政服务的目标任务进行分解,只有少部分能够根据本地区情况加以拓展和延伸。如北京市提出加强政治中心档案服务保障;江苏省提到编制档案资政参考,及时精准为各级党委政府提供决策参考;上海市提出建设专题数据库以服务上海市发展。

(3)高度协同

高度协同是指省级档案事业发展规划以国家档案事业发展规划为基础,制定了详细的目标,具有明确的行动方案和保障措施,对档案资政服务发展产生明显的推动作用。高度协同的省级行政区域包括湖南省、山西省和山东省,三者均在国家档案事业发展规划的基础上,将目标任务精细化。其中,湖南省提到建设档案调度、服务机制;山西省提到把“档案库”建成各级党委和政府的“思想库”;山东省提到编发档案资政参考、信息专报等为各级党委和政府决策提供参考,并吸收研究机构、高校力量参与档案资政信息开发。

3.3 政策文本分析

(1)政策主体协同层面

政策主体是指政策制定和实施的主体。“十五”至“十三五”国家档案事业发展规划的发文主体为国家档案局,而《“十四五”全国档案事业发展规划》首次由中共中央办公厅、国务院办公厅联合颁布,其权威性和指导意义凸显。在收集到的省级“十四五”档案事业发展规划文本中,除福建省、上海市、浙江省等5个省级行政区域仍由档案局(馆)印发外,其余均由省(自治区、直辖市)委办公厅与政府办公厅联合印发,体现出省级层面与国家层面的协同。政策主体的协同有利于保障档案事业发展规划制定的思想一致性、政策权威性以及自上而下的连贯性,有助于形成中央和地方的纵向协同,避免在政策落实过程中出现误差。

(2)政策目标协同层面

政策目标是政策要素的核心,具有决定性作用,反映了档案资政服务应达到的指标和效果。政策目标上下不一致,将会产生各异的政策效应。因此,政策目标在政策协同中是不可忽略的重要因素。《“十四五”全国档案事业发展规划》提出档案资政服务的政策目标是“档案资政服务能力明显提升”。省级“十四五”档案事业发展规划基本提到了“服务中心大局更加精准有力”“服务中心大局取得新成效”“档案利用服务能力显著增强”等发展目标,契合了《“十四五”全国档案事业发展规划》的基本目标。不足的是,未能以国家档案事业发展规划提出的总目标为引领,形成中央与地方“总目标—子目标”梯度化、分解式的政策协同架构。

(3)政策工具协同层面

政策工具是实现政策目标的手段和方法。Rothwell和Zegveld将政策工具分为供给型、环境型和需求型三大类。[22]供给型表现为政府直接为档案资政服务提供资金、人才、技术、基础设施等要素;环境型体现为政府采取任务、目标、规划等措施,保障档案资政服务的落实;需求型则是政府采取试点、外包、合作等措施,促进档案资政服务的发展。通过分析发现,地方与国家档案事业发展规划在政策工具使用方面基本一致,即主要运用环境型政策工具,对档案资政服务的作用具有间接性和宏观性。但过多使用环境型政策工具,会削弱其他政策手段,反过来也会影响环境型政策工具功能的发挥。另外,供给型和需求型政策工具的缺失,导致档案资政服务在内部驱动和外部拉动方面产生动力不足的现象。三种政策工具的运用存在不均衡的情况,不利于档案资政服务的良性发展。

(4)政策具体内容协同层面

政策具体内容是指政策文本中为达到目标所制定的各项任务、措施。政策具体内容的协同程度反映了地方与中央在政策措施上的契合程度,影响着档案资政服务的整体水平。由文本分析发现,大部分地方档案事业发展规划与全国档案事业发展规划在内容框架上较为一致,但二者在政策具体内容上的协同程度参差不齐。地方与国家档案事业发展规划大多处于中低度协同,高度协同仅占约14%,主要体现在任务措施上的协同程度不高。低度协同的省级行政区域关于档案资政服务任务措施的框定均少于全国档案事业发展规划的数量,不利于总体措施的落实,无法产生与全国档案事业发展规划一致的推动力。从实际情况来看,大多数地方没有结合本地实际细化档案资政服务的具体任务措施。实际上,在国家档案事业发展规划框架下对内容的进一步精细化,也是地方与国家档案事业发展规划协同的应有之义。[23]

4 政策建议

21世纪以来,我国档案资政服务政策经历了从“浅资政”到“深资政”的逻辑演进,当前正在良性发展的轨道上有序前行。但出于档案资政服务结构优化、转型升级以及体系重构的需要,档案资政服务政策依然需要在遵循演进规律的前提下,继续健全和优化。

4.1 以公共决策需求为导向,建立健全档案资政服务政策体系

“十五”规划以来,档案资政服务政策的变迁逻辑表明:以公共决策需求为导向,满足公共决策机构对档案支持决策的期待与需求是档案资政服务政策制定与执行的逻辑起点和最终归宿。几千年的档案资政传统,积累了丰富的实践经验,但由于过多专注于具体业务,缺乏宏观布局和理论指导,致使档案资政长期处于瓶颈期。针对长期以来积累的档案资政问题,“十四五”时期已经明确“提升档案资政服务能力”的目标规划。下一步应横向完善政策体系、纵向深化政策建设,以健全档案资政服务政策体系,提升其政策力度。

一方面,横向完善档案资政服务政策体系。针对档案资政服务政策尚未形成完备体系的现实状况,可以基于政策三大基础要素理论[24],为政策体系完善提供思路。在规制性要素层面,档案资政服务政策可以适当融入规制性政策,依靠必要的监督和惩罚力量保障档案资政服务规则系统的稳定。例如,可以设计权责认定机制、评估考核机制以及奖惩机制等。当然,这在政策体系中处于辅助地位,而非主导角色。在规范性要素层面,规范性行为和正确的价值导向是档案资政服务政策的主体内容。具体而言,档案资政服务政策要形成以具有规范功能的政策内容为主体的结构体系,既要科学标准,又要全面系统,涵盖档案资政服务实现的全过程。在“文化—认知”要素层面,强化档案机构的档案资政服务角色及其身份内涵,确保档案系统内外部对该角色的身份认同和价值认同。可以设立相应的档案资政服务工作机制,增强档案资政服务在行业内外的认知,形成良好的社会环境。

另一方面,纵向深化政策建设。根据档案利用服务政策体系的设计思路[25],可以将档案资政服务政策建设思路归结为四个方面的问题,即由谁服务、为谁服务、提供什么服务、以什么方式服务。在由谁服务的问题上,根据不同档案机构的特点,制定与之相符的档案资政服务政策。如档案主管部门负责宏观规划、监督指导,档案业务部门负责开展具体的资政服务工作。政策在保障各机构各司其职的同时,还要促进机构之间的协同服务,如局馆协同、馆际联盟、馆室联动。在为谁服务的问题上,应根据党政机关的档案资政服务需求制定相应的服务政策。档案资政服务政策制定要兼顾需求侧,站在需求方设计政策内容,如建设必要的档案资政服务需求调研机制、档案资政服务需求反馈机制等。在提供什么服务的问题上,应根据档案资政服务的内容进行分类分级,促进服务内容的知识化和系统化,保障服务内容的决策转化率,明确档案机构的服务职责。在以什么方式服务的问题上,要融入数智时代,充分运用政策支持数字工具和产品,构建畅通的档案资政服务网络和智慧的档案资政服务系统,实现知识化和智慧化的资政服务。

4.2 以“协同共治”为原则,构建档案资政服务建设共同体

我国档案资政服务政策经历了“浅资政—深资政”的逻辑演进。这一演进形式,一方面体现了档案机构对多元主体参与档案资政服务认识逐渐深化的过程,另一方面也体现了多元主体协同共治的档案资政服务共同体形态形成的过程。“浅资政”由档案机构一元主导档案资政服务活动,档案机构包揽全部事务,既是掌舵者,也是划桨者。“深资政”打破了档案机构的一元主导,形成了档案机构为主,其他组织辅助参与的格局。随着国家治理体系和治理能力现代化的推进,档案资政服务需要进一步明确政府、企业、社会组织和公众等不同参与力量的职责定位,加强彼此间的协作,充分发挥市场机制、政府机制、社会机制的作用。鉴于此,以政策引导或以政策规制促成多元主体参与的“协同共治”档案资政服务建设共同体势在必行。

首先,以政策协调多元主体的利益。档案资政服务各参与主体间存在错综复杂的关系,各自也有不尽相同的利益诉求,这就需要依靠政策来协调不同主体的利益。具体来看,就是要综合运用各种政策工具为多元主体营造一个健康可持续发展的参与环境,引导其在档案资政服务过程中形成相互协作、彼此影响、共荣俱损的耦合关系,以实现整体利益的平衡。其次,以政策规范多元主体的价值导向。随着我国档案事业的社会化发展和档案资政服务结构的转变,各主体的价值观显得更为多元。因此,需要依靠政策力对档案资政服务多元主体的价值理念进行整合,凝聚多元主体价值共识,最终形成档案资政服务多元主体参与的合力。最后,以政策支撑多元主体协同机制。在档案资政服务的多元主体中,中央与地方各级国家档案馆构成了纵向层级式的上下联动架构,各级国家档案馆之间及其与各级组织基层档案机构构成了横向多元的左右协同架构,以档案馆为核心的档案机构(系统)与其他主体构成了复杂开放的内外互动架构。[26]档案资政服务的多元主体要形成上下联动、左右协同和内外互动的格局,需要充分发挥政策的支撑作用,建立由档案机构、政府和社会组织等组成的统一协调机制。

4.3 以“结构优化”为保障,综合运用档案资政服务政策工具

我国档案资政服务政策工具经历了从“无”到“有”的历史性变迁。档案资政服务政策体系在不断完善的同时,也暴露出了政策工具结构失衡的问题。因此,需进一步优化和平衡政策工具结构,建立市场激励、供给保障与环境约束相匹配的档案资政服务长效机制。

首先,提升环境型政策工具的影响力。虽然档案资政服务环境型政策工具在数量上呈现出相对“过溢”状态,但是在政策工具内容上还存在过于笼统、宏观的缺陷,这极大制约了政策的影响力。在这种情况下,当务之急是在把握“提升档案资政服务能力”的政策总目标之基础上,进一步分解目标责任、细化任务。为档案资政服务多元主体划分职责,构建档案资政服务的职能框架,以政策夯实多元主体在利益、责任和价值上的共同性。其次,发挥供给型政策工具的驱动力。供给型政策工具在人、财、物等方面对档案资政服务的投入更直接,能够起到直接推动作用。我国档案资政服务正处于上升期,还需要依靠政策投入更多的资源来保障档案资政服务的平稳运行。如档案资政服务的平台建设、数字技术运用、人才队伍建设、资金支持等都需要供给型政策工具的大力驱动。最后,挖掘需求型政策工具的拉动力。需求型政策工具可以有效减少或消除档案资政服务外部因素的阻力,起到拉动作用。建立档案资政服务的社会化制度,畅通和规范社会参与档案资政服务的渠道;建立档案机构与社会系统的合作交流机制,在资金、人力、技术的供给层面获取更多的社会支持,以优势互补的资源优势降低档案资政服务成本,提高服务效能。多种政策工具的组配应用可以弥补单一政策工具的先天不足,增强政策工具的作用力。

*本文系国家社会科学基金项目“档案信息数据化生态安全治理体系研究”(项目编号:21BTQ092)、广西哲学社会科学基金项目“民间红色档案资源开发利用的制度建构研究”(项目编号:23BTQ002)阶段性研究成果。

作者贡献说明

归吉官:提出问题和论文框架,修改论文;郑雅馨:参与论文研究框架讨论,撰写初稿。

注释与参考文献

[1]全面贯彻落实党的二十大精神奋力书写档案事业现代化和高质量发展新篇章——在全国档案局长馆长会议上的报告[EB/OL].[2024-01-20]. https://www.saac.gov.cn/daj/yaow/202302/edef53f544b b4eea8bfacd87fd8a223e.shtml.

[2]牛力,王钰涵.面向政府的档案信息资源开发利用研究综述[J].档案学研究,2016(2):60-66.

[3]何彬彬.论档案资政服务的现实作用、存在问题及优化路径[J].兰台世界,2024(2):75-78.

[4]孙军.供需平衡视角下的突发事件档案管理——兼谈《重大活动和突发事件档案管理办法》的实施[J].档案与建设,2021(5):34-37,89.

[5]归吉官,邵晓瑜.档案资政服务生态系统构成及运行机制研究[J].浙江档案,2023(5):40-43.

[6]陈晓.整合资源谋突破,档案资政树品牌——山东省档案馆《档案资政参考》编报工作成效显著[J].中国档案,2022(5):38-39.

[7]石路,冯贤杰.档案资政:服务决策的重要方式[J].中国档案,2012(4):28-29.

[8]张斌,徐拥军.推进中国特色新型档案智库建设策略[J].中国档案,2022(2):32-33.

[9]任越,刘泽禹.以档资政:国家综合档案馆智库服务的功能定位及其实现研究[J].档案与建设,2023(3):18-21.

[10]崔旭,张若为.2000—2025年档案事业政策嬗变的量化研究——基于档案事业的政策文本分析[J].档案与建设,2021(7):25-32.

[11]全国档案事业发展“十五”规划[N].中国档案报,2000-12-14(01).

[12]档案事业发展“十一五”规划[J].中国档案,2007(2):9-11.

[13]国家档案局中央档案馆关于印发《全国档案事业发展“十二五”规划》的通知[EB/OL].[2024-01-20].https://www.saac.gov.cn/daj/tzgg/201101/c8 4fa9c2f31642c5a3f8cda789743060.shtml.

[14]国家档案局印发《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》[EB/OL].[2024-01-20].https://www. saac.gov.cn/daj/xxgk/201604/4596bddd364641129d7c87 8a80d0f800.shtml.

[15]李子林.国外档案多元论的发展及其启示[J]. 档案学研究,2018(6):138-144.

[16][17]中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[EB/OL].[2024-01-20].https:// www.saac.gov.cn/daj/toutiao/202106/ecca2de5bce44a0e b55c890762868683.shtml.

[18]刘雅妹,栾宇,周红磊,等.基于事理图谱的重大突发事件动态演变研究[J].图书情报工作,2022(10):143-151.

[19]蔡盈芳.科学推进重特大事件档案数据库建设——《关于加强重特大事件档案工作的通知》解读之四[J].中国档案,2023(4):14-15.

[20]刘越男,周文泓,李雪彤,等.我国档案事业“十四五”发展图景展望——基于国家及省级地方档案事业“十四五”规划的文本分析[J].图书情报知识,2023(2):71-79.

[21]彭纪生,仲为国,孙文祥.政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J].管理世界,2008(9):25-36.

[22]ROTHWELL R, ZEGVELD W. An Assessment of Government Innovation Policies[J]. Review of Policy Research, 1984(3):436-444.

[23]何彬彬.论档案资政服务的现实作用、存在问题及优化路径[J].兰台世界,2024(2):75-78.

[24]斯科特.制度与组织:思想观念、利益偏好与身份认同(第4版)[M].姚伟,王藜艿,译.北京:中国人民大学出版社,2020:58.

[25]李扬新.我国档案利用服务政策体系的构建与规划[J].浙江档案,2010(10):23-26.

[26]归吉官,邵晓瑜.新时代我国档案资政服务体系:基本认知、内容框架及结构模型[J].档案管理,2023(1):26-29.

(责任编辑:张 帆 李 婧)