符号叙事的主体自觉

2024-07-19徐望

摘要:刀郎歌曲《罗刹海市》在短时间内引发轰动式的传播现象成为中国2023年度一大文化现象。该歌曲采用符号叙事手法,具有令人称绝的符号文本与奇观化的符号意象,中国传统美学的反讽反喻之美、后现代美学的狂欢解构之谑,以及虚实相照、古今相映的间性叙事结构,体现了创作者的三大主体自觉性。该歌曲现象级传播的成因在于讲述了一个“个体的与群体的”故事,建构了一个“跨圈层”的意向性结构,编码了一个滑动于雅俗两极的低清晰度文本,并在“狂狷”与“乡愿”的决裂中高调彰显了人格尊严。从创作方法看,该歌曲在文本创作上存在缺陷,偏离了流行歌曲创作的常规道路,走入了极端境地,应当引起文艺界的注意和警觉。

关键词:罗刹海市;符号叙事;主体自觉;传播现象;创作缺陷

中图分类号:J642.1文献标识码:A文章编号:1674-3652(2024)04-0096-11

DOI:10.19933/j.cnki.ISSN1674-3652.2024.04.011

开放科学(资源服务)标识码(OISD):

基金项目:国家社会科学基金艺术学项目“多元融通视域下的新时代文化消费研究”(22BH143)。

一、引言

2023年7月,隐遁流行乐坛10余年的刀郎携新专辑《山歌寥哉》归来,其中的歌曲《罗刹海市》一时间引发了现象级的传播与热议,主流媒体也与之唱和。发行仅10天左右,该歌曲在“抖音”短视频平台的播放量就突破了20亿次。“刀郎携‘神曲’归来”成为中国2023年度一大文化现象。笔者无意于知晓娱乐圈的恩怨纠葛,更不关心“坊间”传得沸沸扬扬的齐东野语,此前,对于刀郎也从未关注过。今天,刀郎的歌曲才第一次走进笔者的视野。

在笔者看来,“刀郎归来”的代表作《罗刹海市》,创造了一种不同于以往的引经典入民歌的音乐风格样式——尽管从流行音乐创作方法上讲,这一样式未见得高妙,未见得比其以往有所飞跃,然而毕竟引人瞩目,是一场意义与风险并存的实验,更造就了一种前所未有的跨越文化圈区隔与阶层藩篱的超文化传播现象。面对如此触目的现象,中国文化学界与文艺评论界理当注目。研究者与评论家们理当有一种主体自觉性,自觉地运用哲学、美学、文化学、社会学、传播学等理论工具,超越感性经验、超越低级议论、超越肤浅表象,做出冷静的、学理性的、直插现象层面的切近事物本质的注解。这是立足当下文化传播与文艺评论的全媒体语境,担当“褒优贬劣、激浊扬清”的评论重任,引导社会公众审美情感趋向与审美价值判断,体现“评论家作为”[ 1 ]的职责所在。

整体来看,《罗刹海市》是一首讲中国故事的歌曲,采用了符号叙事手法,构建了奇观化的符号隐喻意象,具有中国传统美学的反讽反喻之美、后现代美学的狂欢解构之谑,采用复调叙事手法构造了间性结构。该歌曲显示了创作者的“三大”主体自觉性,即民族主体自觉性、民间主体自觉性与存在主体自觉性。该歌曲掀起了现象级的传播狂潮,引起了轰动,主要缘于故事内容的个体性与群体性;缘于故事意向性结构的跨圈层性;缘于故事文本既雅且俗,其模糊性必然诱发指数增长能量级的全民解读与全媒传播;更缘于作品折射出了“讲真话、做真人”的人格尊严光辉,建构了正向的审美价值观。然而,该歌曲亦有缺陷,走入了极端境地。以下一一诠解评析。

二、歌曲《罗刹海市》的符号叙事

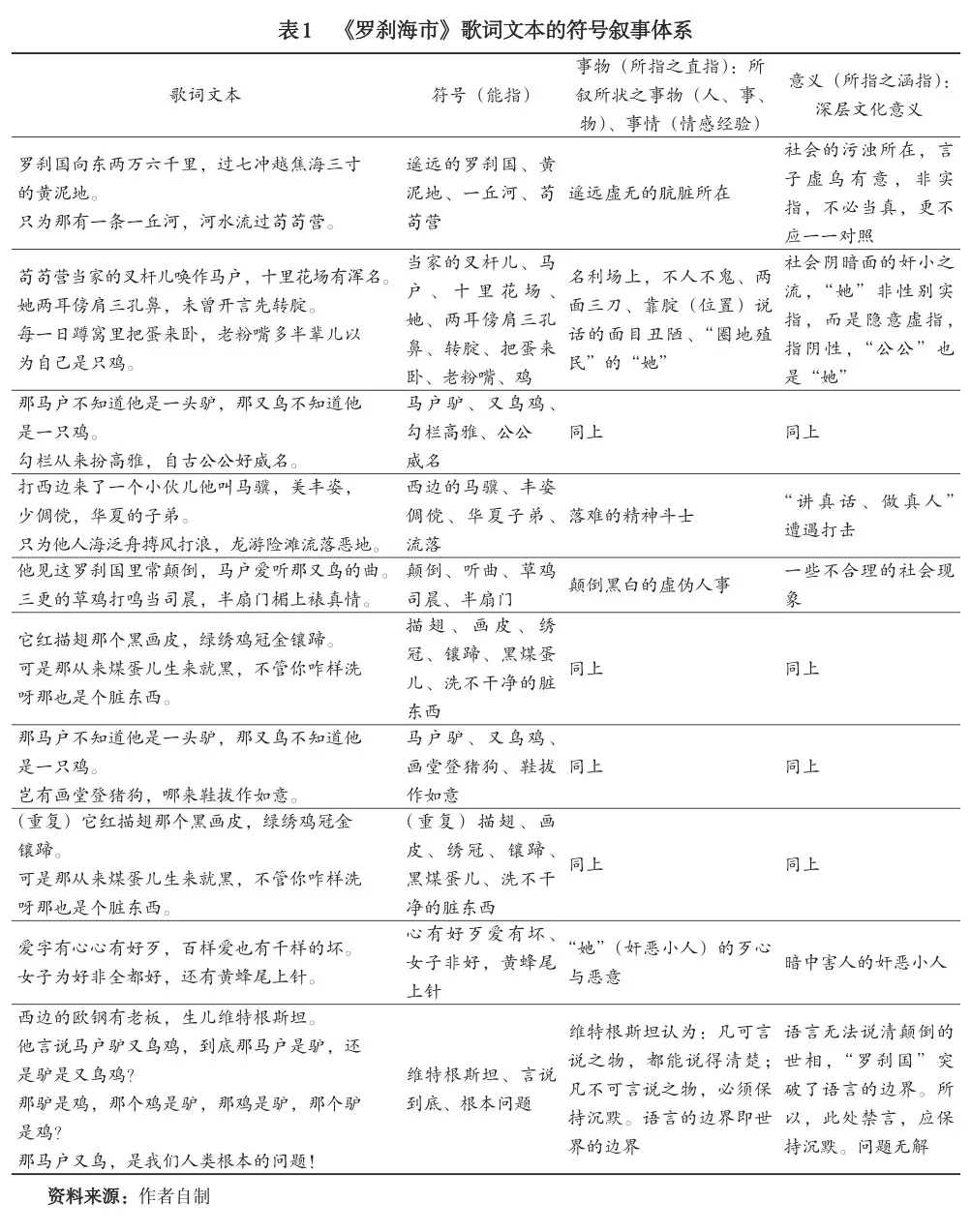

歌曲《罗刹海市》取材于清代志怪小说《聊斋志异》,刀郎对于这个经典文学故事进行了“二创”(re-creation)式的跨媒介(从文字媒介到音乐媒介)再叙事。从歌词来看,整个叙事文本呈现出了一派令人瞠目称绝的符号奇观。每一句歌词,都是符号化的表达。

(一)令人称绝的符号文本与奇观化的符号意象

康德言:“概念无直观则空,直观无概念则盲。”[ 2 ]中国当代符号学研究专家赵毅衡教授认为:“事物在形式直观中成为符号。”[ 3 ]他把符号清晰地定义为“符号是携带意义的感知”,并将符号的功能界定为“意义必须用符号才能表达,符号的用途是表达意义。”[ 4 ] 1笔者将上述论述通俗化为:符号即意义的直观可感知形式——更简单地说:符号即意义的形式。将西方的“符号”概念置入中国文化史中,我们可以发现:符号就是《尚书》云“言者意之声,书者言之记”之“言”与“书”——语言固然是表意符号;就是《易传·系辞传》载“言不尽意……立象以尽意”、“观物取象”之“象”;就是百家争鸣中名家争辩的“名实”、“词物”关系中的“名”与“词”。无论是索绪尔奠基的语言学符号学派,还是皮尔斯创立的符号三元结构模式(三分式),西方的现代符号学,其实步了中国后尘,研究确证了符号具有“象似性”(“相似性”的一种),因而符号用以象征文化意义。

接下来,我们逐句考察《罗刹海市》歌词文本,可以看到其建构了一个复杂的符号叙事与意义象征结构(表1),符号文本令人叹为观止,符号意象是奇观化的。

世界上几乎没有单独出现的符号,一个符号总是与其他符号形成组合,符号组合构成“合一的表意单元”,被称为“符号文本”(符号主文本,text)。任一符号文本,因携带意义,也就携带了各种联系性,同样涵衍出各种意义,形成了伴随文本(accompanying text)。符号的伴随文本甚至往往比主文本具有更多意义,显示为“浸透了社会文化因素的复杂构造”[ 4 ] 141。据此理论,进一步看该歌曲的符号文本组合,要特别关注它的解释性伴随文本。解释性伴随文本,主要有评论文本(metatext,文本“发—收”之间冒出来的文本)、链文本(linktext)与超文本(hypertext,此为网络术语)、先后文本(preced? ing/ensuing text)等。在网络语境中,该歌曲的解释性伴随文本数量惊人、传播惊人,尤为引人注目,下文将论及。

(二)中国美学以反彰正的戏谑化符号叙事

以反彰正的反讽,是中国传统文艺美学的一种修辞手法。中国历朝历代、各种类型的文艺作品中都不乏讽喻之作,诸如:《诗经》中的《魏风·硕鼠》《召南·羔羊》《小雅·青蝇》;唐诗中李白《行路难三首》、杜甫《丽人行》、白居易《卖炭翁》;明代吴承恩的《西游记》,冯梦龙、凌濛初的“三言二拍”;清代蒲松龄的《聊斋志异》、吴敬梓的《儒林外史》、李汝珍的《镜花缘》等,不胜枚举。孔子在论述文艺作品的情感作用时,提出了“兴观群怨”说——“《诗》,可以兴,可以观,可以群,可以怨。”其中,“怨”是一种社会性的审美情感。这种情感并不局限于孔子后人孔安国所说的“怨刺上政”,凡是对社会现实的否定性情感都属于“怨”[ 5 ]。孔子说诗“可以怨”,肯定了文艺作品具有宣泄负面情绪、表达否定态度的功能。中国的文艺创作与传播,自《诗经》始,就确立了美刺合一的美学功能传统,正向的称美赞颂与反向的讥刺怨讽,相辅相成,互彰互立,形成了一种正反和合、动态平衡的关系。

显然,《罗刹海市》是一首典型的“以反彰正”式讽喻歌谣。它取材于讽喻向的中国古典小说,以极具戏谑特征的符号,进行了符号叙事,并以极为辛辣刺激的话语,进行了反讽叙事。它描述了那么多的不堪言说、不可描述的所在,状写了那么多的“反面教材”,难道就是为了表达对当下社会、现实生活否定的情感态度吗?当然不是!诚然,《山歌寥哉》序曲中即已明言:“犹记世人多悲苦。”而创作者必然不是仅仅为了说悲与苦、写假丑恶,不是仅仅为了宣泄一些牢骚情绪、悲愁情感,而是要通过中国传统文化中反讽的艺术路径,以反彰正,建构群体性的正向审美情感和正确价值判断。

(三)后现代美学解构式的狂欢化符号叙事

在《山歌寥哉》这张音乐专辑中,悲情唯美的《花妖》与状写“假丑恶”的《罗刹海市》形成了强烈的对比。质言之,《花妖》是一幕悲剧,把有价值的东西(无价的真情)毁灭给人看;《罗刹海市》是一出喜剧,把无价值的东西(“马户驴”与“又鸟鸡”所行的颠倒世事)撕破给人看。——喜剧具有强烈的解构意味,就是要“打碎”“撕破”无价值的结构体。解构神圣、权威、主流,这是后现代文化生产中惯用的美学手法,亦是网络亚文化场域中流行的文艺创作样态。《罗刹海市》是典型的喜剧化演绎,富于巴赫金所说的大众文化群体“狂欢”之审美快感[ 6 ]。应该说,在当下文化传播的全媒体语境中,去中心、去权威、去等级化的媒体狂欢场域正在生成,在“媒权”方面,官民第一次有望在亚文化的意义上实现平权[ 1 ]。在这样一个狂欢化场域中,歌曲中的种种叙事符号,用以狂欢化地再叙事,呈现了叙事裂变的效应。这首歌本身讲了什么故事已然不重要,在网络传播技术加持的亚文化狂欢场中,人们想要怎样叙事,就能怎样叙事。不但《罗刹海市》解构了“罗刹国”,解构了“勾栏高雅、公公威名”,解构了一些堂而皇之的现实,歌曲的受众亦在群体狂欢中解构了歌曲本身的叙事,故事在这场解构狂欢中越传越离奇。

(四)虚实相照、古今相映的间性结构符号叙事

正如维特根斯坦在“言说”这个问题上发现的形式逻辑与语言符号之阈限,没有人能说清楚《罗刹海市》说的到底是虚有之事,还是实存之事;是古代小说,还是今之镜像;是聊斋中的鬼故事,还是现实中的“人扮鬼”?歌曲中铺天盖地的形象感极强的符号,既编织了一片奇观意象,更架构了一个存在于虚实古今之间的间性叙事结构。引入音乐创作术语,可以称之为复调(polyphony)叙事——在音乐创作中,复调音乐(polyphony)是与主调音乐(homophony)相对应的概念,亦称“对位”,指的是一种多声部音乐形式。其特征是几个具有相对独立性的旋律同时运动、相互交织,构成有机的结构关系。在美学与文艺学领域,巴赫金在《陀思妥耶夫斯基诗学问题》中首次借用了这个音乐术语,指称陀思妥耶夫斯基小说的构型特点[ 7 ]。这样的一种符号叙事样式,本身就具有多声部的结构特征,与歌曲的演绎形式相得益彰,更建造了一个多平行宇宙交叠共存的虚拟异托邦。

三、歌曲《罗刹海市》叙事的主体自觉性

“讲好中国故事”是今天中国文化内容生产领域的一个重大命题。这个命题既要求文化内容的创作者传承中华文脉,讲述彰显民族性的故事;也要求故事首先为本民族广大民众所接受,充分地“接地气”;更要求故事与时代、与现实、与社会人生合奏共鸣。

(一)讲好中国故事的民族主体自觉性

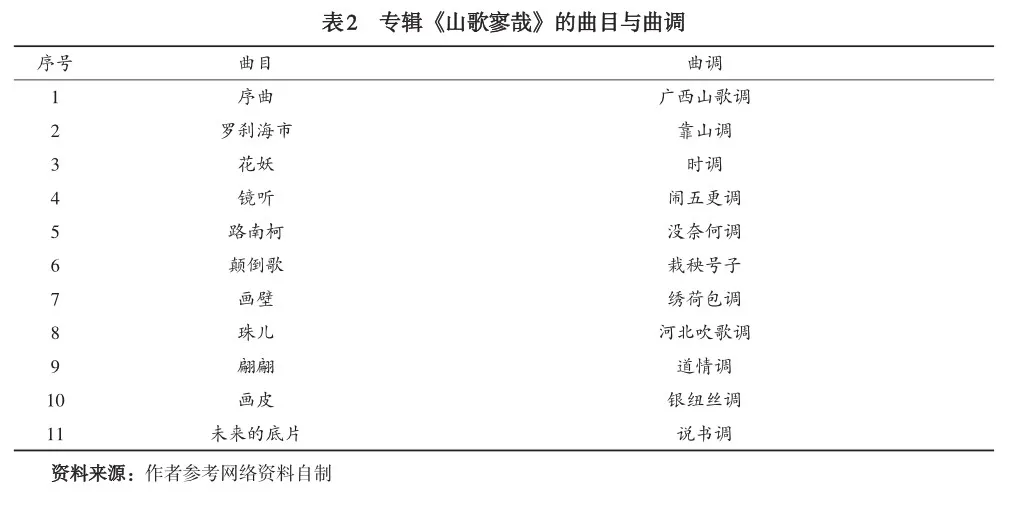

专辑《山歌寥哉》致敬了中国古典文学作品《聊斋志异》,把创作的目光投向了中华传统文化的故事宝库,同时也投向了中国传统戏曲、曲艺的百花园,并对中国古典文学有所涉猎,在词曲中化入了诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词中一些艺术形式。当中所有的歌曲都彰显了创作者自身高度的民族主体自觉性。一首歌一个中国故事,一首歌一种中国曲调(表2),显示了刀郎用心用情用力地在中华大地上采风,吮吸着中华传统文化养分;显示了他作为“华夏子弟”的文化自觉性、文化自信心,并落实于文化自强的创作实践。其中,《罗刹海市》采用了东北地区二人转的靠山调和红绺子曲牌,凸显了该歌曲的喜剧戏谑性。

(二)讲好亚文化故事的民间主体自觉性

“亚文化”(subculture)又称“副文化”“次级文化”,与“主文化”(主流文化)相生相对(不一定对立),属于社会文化的庞大的、泛在的旁支庶系。一般而言,主文化是由政治体制加持的、由政治意识形态(官方意识形态)主导的,而非主流的亚文化是源于民间的、扎根基层的,属于包括官方的所有民众的。

专辑《山歌寥哉》在创作动机、取材、内容、形式、技法以及传播途径上,都具有明显的亚文化性。名曰“山歌”,对自身的民间文化特质做了自明性的表述;而“寥哉”,一言今日山歌已远已疏已寥落,故而亟待保护性地挖掘、传承性地创新;又言取自《聊斋》,与一生不曾入仕,从未进入主流文化圈层的蒲松龄先生“心有戚戚焉”。正如序曲所述“一呼九野声慷慨”,创作者意图采集劳动人民的音乐杰作,唤醒九野(九州乡野)民众的慷慨之声。应该说,这样的创作意图,反映了创作者向中国文化传统学习的自觉性——中国古人就看到和承认了民风的伟大,深刻认识并自觉凸显了艺术的人民性。中国第一部诗歌总集《诗经》在排列“风”“雅”“颂”次序时,并未按照政治贵贱等级排序,而是做出了恰恰相反的排序。因为古人认识到:以百姓为主人公、叙说百姓悲欢的土风,话语通俗(包容俚俗,而不包容低俗)的民谣,无论在思想性、艺术性,还是在传播力、影响力上,均高于贵族的雅乐正音、宗庙的祭祷颂歌,因而有着向底层叙事让步、为民间亚文化开路的雅量和觉悟[8]。

《罗刹海市》作为专辑代表作,以惊世骇俗的话语和腔调高度凸显了“草根”创作者的主体自觉性。当下的文艺界某种程度上呈现一种“作者已死”“主体异化”的乏力状态,大量的作者不意于、不惯于、不勇于为自己发声,而是为主流文化发声。即便民间作者表达着一些朴素的民间情感,如爱情、亲情、友情、乡情等,也往往遮蔽于主流文化话语体系之下,用主流的话语样式表述。而对于文艺受众而言:艺术家用复杂的艺术形式一遍遍重复其在主流媒体(如《人民日报》《光明日报》《新闻联播》等)上已经看到了无数次的话,不免会导致同质话语接受疲劳、审美疲劳症状的产生。这种重复尽管完全正确,但不能创造出更多的价值,边际效益几乎为零,因而是不必要的,在客观上造成了一种艺术浪费。人们消费艺术,不是为了重复地接受已经被教授过无数遍的道理,而是想要见识一些没听过、没见过的事情与道理。《罗刹海市》突破了这种“作者已死”的状态,突破了亚文化遮蔽于、趋附于主文化而造成的艺术话语同质化状态,满足了艺术消费者的精神文化需求。该歌曲的“火爆出圈”,昭示了一种亚文化与主文化并辔而行、和而不同、共缔“百花齐放”文化盛宴的繁荣前景。

(三)讲好现实主义故事的存在主体自觉性

正如学者开展研究必须有“问题意识”一样,文艺创作者也要有对于现实问题的迅捷捕捉力、敏锐洞察力、创作转化力。唐诗新乐府运动的倡导者——大诗人白居易有句名言:“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,讲的就是这种文艺创作的问题意识,要求文艺创作有时代之感、务实之姿,须扎根当下、深入现实,要查找问题、反映问题,反对那种“面向经典,背对现实”的腐儒陋习。这种“为时事著作”的精神是文艺创作的现实主义精神,要求创作者在当下社会保持高度的在场性,体现存在主体的自觉性。应该说,《罗刹海市》是现实主义的叙事力作,创作者深入现实,聚焦于现实中种种“不可思议、不堪言说”的问题,使作品产生了针砭时弊的强大社会效应。因而,不得不说,刀郎拥有高度的社会场域存在主体自觉性,是一位杰出的文艺与文化创作者。

四、歌曲《罗刹海市》的现象级传播成因

为什么《罗刹海市》这首用典生僻、诘屈聱牙的歌曲(单就文本上讲,本不易于传播),能够形成一个传播现象,甚至成了一种社会文化现象?原因有哪些?笔者试探析如下。

(一)讲述了一个“个体的与群体的”故事

莎士比亚所说的“一千个读者就有一千个哈姆雷特”这句话,早已为世人所熟知和公认。人们对于故事的消费,正是如此。不同的个体会被同一个故事吸引,共情于同一个故事世界,沉浸于同一个故事情节,认同于同一个价值体系;同时,必然又将故事镀上千万个个体情感、个性色彩、个人价值观。正是千千万万的人可能认同同一个故事,故事因而获得巨大的市场空间和传播潜力;也正是千千万万的人能建构千万个故事,以故事为核心内容的文化产品,对于不同的消费者才具有独一无二的符号价值。

任何一个故事,对于消费者个体,都会成为“我的故事”。当故事情节与个体经验互映、故事情感与个体情感共鸣、故事情境与个体境遇耦合,充满个人色彩的故事情怀也就建立了起来。任何一个故事,对于消费者群体,也会成为“我们的故事”。群体之所以形成是基于某些文化共性,如共在一个文化地域、共有某些经验、共通某些价值观等。因此,很多源于特定群体的故事(如民族故事、青年亚文化群体故事、女性主义故事等),扎根于群体,凝聚着群体文化情怀。此外,将全人类视为一个大群体,可以看到,全人类的共同情感、共同文化价值观、共同文化情怀也是存在的,这就说明了为什么有些故事能够跨越种族、国家、阶层等,广泛地传播,并且跨越时代,一代又一代地发挥影响。

歌曲《罗刹海市》取自《聊斋志异》中的同名篇目,原作讽刺当时社会“花面逢迎,世情如鬼。嗜痂之癖,举世一辙”。刀郎在文学向音乐的转化性叙事中,融入了特殊的个人经历、强烈的个人情感(尤其是审美情感)、分明的个人价值判断——未必实写个体故事,但一定受到了个体经历的影响。很明显,他在歌曲中自比为来自华夏西域的马骥,自喻“美丰姿,少倜傥”,自叙“人海泛舟搏风打浪,龙游险滩流落恶地”,自觉“这罗刹国里常颠倒”。很显然,在刀郎的心中,蒲松龄写的《罗刹海市》俨然成为属于他自己的故事,于是他很自然地把这个故事“拿来”并挪用;蒲松龄在创作这个故事时,何尝不是道出了他自己的切身经历、切身感想呢?今天,社会公众接力式地传播这首歌,也就在不断地解读着这个经典的中华故事。这首歌之所以一经推出,就迅速吸引了社会聚焦,并获得了一定赞誉(也带来了不少争议),正是因为其大胆揭露、极力批判、猛烈抨击、辛辣讽刺了社会中一些不合理的共性现象。特别是在符号叙事层面,“马户驴”“又鸟鸡”这两个刺眼的符号,直刺现实社会中一些共性“痛点”,被作者一针见血地点明“是我们人类根本的问题”。因而,这个三百多年前就创作出来的故事,在今天仍具有旺盛的生命力。这个原本充满了创作者个人色彩、打上了个人烙印的个体故事,转化为引发社会共鸣的群体故事,触发了社会情绪,牵动了社会情感,也寄托着一份理想化的社会情怀(与遍布着假丑恶“罗刹国”相对立的彰显着真善美“海市”,是一方理想国)。

(二)建构了一个“跨圈层”的意向性结构

《罗刹海市》的传播,虽然起源于亚文化群体,却势如破竹地蔓延向了主文化群体,形成了跨越文化圈并跨越社会阶层的“跨圈层”传播现象。从现象学上解释个中因由:任何社会现象都是由社会中具有一定意向性结构的主体造成的。“意向性结构”是主体的一种深层心理结构,是主体对于客体产生接受、认同、排斥、抵触等直觉感觉与价值判断的依据,与主体的认识经验紧密相联,具有真实性[ 9 ]。每一个社会行为主体意向性结构的建构与形成过程都写满了具体主体(拥有不同文化、观念、阅历的人)与具体客体(客观事物、社会环境等)长期博弈的经历。因而,通过探究主体主观的意向性结构洞悉客观实在的现象,是“一种可靠的哲学方式”,这种哲学方式被胡塞尔奉为“第一哲学”,显示出“一种描述的心理学”特质[ 10 ]。意向性结构相异的主体,对于同一事物,心理感受与行为模式大相径庭;意向性结构相类的主体,对于同一事物,则会产生相近的情感及价值判断,并倾向于表现出相近的行为,因而成为一个社会群体。也就是说,一个事物出现并引发一个社会现象,必然是由于这个事物与社会中大多数主体的意向性结构发生了关联——契合,则广受欢迎;悖逆,则备受争议。应该说,《罗刹海市》属于前者。它不但高度契合大众受众的主体意向性结构,说了这些被主流话语遮蔽的“草根”群体想说的话,也深度契合精英受众的主体意向性结构,说了这些群体正在经验、已经发现、深有感触却无法言说的事情。

因此,尽管这首歌曲不符合“温柔敦厚”式的中国美学传统——由中国传统文化中居于主流地位的儒家文化所确立,符合儒家“礼”的要求,体现儒家“中庸之道”的实践观、“中和为美”的美学观——有异于“乐而不淫,哀而不伤”的士大夫美学基调,但仍然较好地发挥了“乐和同”的社会功能。通过戏谑反讽,它疏泄了负面的社会情绪,建构了一个“跨圈层”的意向性结构,形成了一个打通亚文化圈层与主文化圈层的群体“狂欢”公共场域。其实,民间歌谣大多具有这种“抒情直白”的特征与功能,不甚温厚中庸,却易于被民众接受和传播,能自然而然地和通社会阶层,同化社会情感,和同社会审美与文化价值观。

(三)编码了一个滑动于雅俗两极的低清晰度文本

《罗刹海市》如星火燎原一般,跨圈层地火热传播着,火出了圈。几乎谁都会对这首歌说上几句话。特别是对其文本,有人说俗、有人说雅,有人观其“质野”,有人赏其“文饰”。该歌曲虽然是一首流行歌曲,但呈现在受众面前的文本,毫不通俗,这不是流行歌曲常规的高清晰度文本,而是清晰度极低的文本,符号的所指极其含糊,令人费解。正是因为文本符号的清晰度低,所指不明、所言不确,所以对其涵指进行阐释的空间极其广大。于是,“千家注解”的网络传播奇观必然地出现了。文本在注解中不断添枝加叶,故事在解读中不断添油加醋,网络语境中的“争议”与“玩梗”,推波助澜着歌曲与故事的传播,造成了一种指数增长式的传播现象。

看热闹的“草根”大众把娱乐江湖的恩怨纷争叙述得绘声绘色,为故事不断注入真实感——在叙事接受活动(听故事)中,真实感是一种主体主观的感觉经验,并不关心何谓“真实”(“真实”是个哲学问题),也不关心何为“真相”(“真相”是个法律术语)。自媒体运营者为了“蹭热点”,甚至把歌曲文本解读为暗讽欧美某国、某国外政治集团等,他们并不在乎在“文化出海”面临的“文化折扣”实际困境中,国外受众是否能意会曲中之“哏”,只要中国的亚文化圈层受众热衷于“网络玩梗”,即可与之一同“狂欢”。“文化折扣”亦称“文化贴现”,最早由加拿大学者霍斯金斯(Coin Hoskins)和米卢斯(Rolf Mirus)在《美国主导电视节目国际市场的原因》一文中提出,指的是:因文化语境差异,一地的文化产品在进入国际文化市场时,不被其原生地区以外地区的受众所认同或理解,而导致其价值遭到削减、遭遇折扣的一种现象[ 11 ]。相对的,冷思考的学者们则拿起了各种理论工具,对作品的主题思想、接受体验(审美经验)、艺术本体(内容、形式与技法)、传播影响等做了蔚为壮观的研究阐释。

(四)在“狂狷”与“乡愿”的决裂中高调彰显了人格尊严

上文已述,《罗刹海市》的跨圈层传播得益于普遍地契合了社会各个圈层的主体意向性结构。这种全社会性的心理结构契合度、文化默契度之所以形成,根本上,是因为该歌曲直击现实社会中各个圈层的人或多或少面对着的“言说之困”,即“真话不可言说(只得保持沉默)”的困境,本质上是“尊严之困”。该歌曲践行了“讲真话、做真人”的艺术实践,以赤子之眼、天真之语揭发了“皇帝的新装”式的罗刹幻象、颠倒世相,在“狂狷”与“乡愿”的决裂中高调彰显了人格尊严。显然,歌中,华夏子弟“马骥”是狂狷之士、精神斗士、真的勇士,“马户驴”“又鸟鸡”是乡愿之贼。这首歌叙述了“马骥”与“马户又鸟”决裂到底、斗争到底的胜利故事,传播了人人向往的“独立之精神,自由之思想”(陈寅恪语)。

因此,尽管该歌曲不甚“温柔敦厚”,却在表现丑、否定丑的“否定之否定”曲折路径中,肯定了人性深处、社会意向性结构深处的正价值、正能量,坚定了“道高一尺,魔高一丈”的正义信念,充分地实现了以反彰正,有力地建构了契合社会主义核心价值观的正向审美价值体系。该歌曲所获得的巨大成功,启发当下的文艺创作不应点缀升平、粉饰太平,不应“不讲人话讲鬼话”“见人说人话,见鬼说鬼话”,而应秉持问题眼光、问题意识,在“信言不美,美言不信”中坚定地选择“信言”;同样,启发当下的文艺评论,不可容不得“批评”,不可让“信言”不可言说,应当真情真意、快人快语,应当杜绝假话、空话、套话、废话,应当摒弃为艺术家“抬轿子”——必须把主体从“言说之困”中解脱出来。

五、歌曲《罗刹海市》的创作缺陷

2023年,很多专门从事理论研究的学者洋洋洒洒地为歌曲《罗刹海市》做注解、做研究,而他们几乎没有专门从事过艺术创作,并不深谙艺术创作规律,也就无法从创作论上做切中要害、深中肯綮的批评,而专事创作的艺术家,往往又拙于理论探讨,也不能在创作层面进行精到且有理论依据的点评。笔者请教了一位精于艺术创作的艺术理论家,他明言不认可该歌曲的创作方法。他的三言两语见解深刻,启发了笔者在创作层面进行思考,获得了这样的认识:《罗刹海市》一度被奉为当代“神曲”,火热的传播现象说明了其在市场上已然大获成功。我们应当承认这是为人民群众喜闻乐见的文艺精品、时代力作。但它并非没有问题,它甚至存在着一个缺陷。因为这个缺陷,我们甚至可以说,这一次的成功是一种赌博式的冒险的成功。

(一)既是实验,又是冒险

马克思主义唯物辩证法告诉我们:必然寓于偶然,偶然体现必然。《罗刹海市》的成功具有必然性,上文已经论述了必然性所在。但笔者认为,这一次的成功,既是实验,又是冒险。

可以说,以这首歌曲为代表作的专辑《山歌寥哉》,进行了一场音乐创作实验。在这场实验中,刀郎把大量的中国经典引入流行歌曲文本中,并采用了技巧繁复的文学修辞手法,使作品具有了很高的文学性。我们能看到他在追求艺术的形式与内容达到“文质彬彬”这个传统的主流美学标准上所下的一番功夫,看到他在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展上做出的一番作为。然而,不得不说,他有些“用力过猛”,以至于这场实验具有冒险性。这是由于这种创作方法不是流行音乐创作的惯常之法,所创作出来的文本诘屈聱牙、艰深晦涩,清晰度低,与流行音乐主要受众(大众而非精英)的接受能力有所错位,未能对目标受众“精准供给”。不仅仅是大众,即便是知识分子,在接受与消化这些文本上都存在困难。因而,这样的文本创作路径,实际上违背了流行音乐创作和传播的规律。

(二)既彰显人民性,又削减人民性

流行歌曲属于民间音乐,是人民群众创造、传唱、共享的音乐,本身就应该具有高度的人民性。其主要的消费群体是普罗大众,因而应当通俗易懂,文本应当具有较高的清晰度。听流行歌曲是人们日常的一种娱乐活动,可以寓教于乐,人们可以从中学习文化知识,但人们毕竟不是专为接受文化教育而开展娱乐——以艺术接受(艺术消费)为主要路径的美育,可以发挥智育的作用,但毕竟不同于智育。娱乐与寓教于乐式的美育应当是轻松的、欢快的,老百姓们听着哼着流行歌曲应当是轻而易举的。老百姓们不可能查着字典、翻着典籍,甚至还要参考歌词解读去听歌。

正所谓“曲高和寡,妙伎难工”,文艺作品只有通俗才有流行的可能性。对于本就属于通俗艺术的流行音乐而言,词曲的通俗性是反映其人民性的一个重要指标。中国最早的诗歌总集《诗经》中的“国风”,在文本风格样式上,无一不是通俗晓畅、朗朗上口的,因而广为传唱,流传至今,成为民歌经典,是民间文艺作品的风格典范。而以《罗刹海市》为代表作的这张音乐专辑,其中竟无一首歌的歌词是让人能轻易地看懂、读通、记住的,对于知识分子尚且存在这个困难,如何能指望普通百姓广泛地接受、经久地传唱?如果刀郎在今天的大获成功,引起中国流行乐坛跟风效仿,流行音乐创作者们纷纷走上“这个路子”,其实并不符合人民群众对于文艺作品的需求,不符合“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的社会主义文艺创作“三贴近”原则,不能实现文艺的人民性,对于社会主义文艺的发展是具有风险性的。

(三)既有进步,又有退步

刀郎创作的《罗刹海市》及专辑内其他歌曲,反映了他在音乐文学领域的努力与进步,但也似乎“剑走偏锋”,走入了另一个极端(尽管可以承认他有“登峰造极”的才能)。音乐虽有文学性,但不等于文学。歌曲是用来传唱的,而不是仅仅作为文本去阅读、解读甚至钻研的。这些歌曲诚然文学性很强,但音乐性也打了折扣,并且在跨文化传播(“文化出海”)时会遭遇更大的“文化折扣”。尽管这些歌曲暂时引发了大范围的解读与传播现象,但长远地看,大家难以“记得住、唱得出”,在历史的大浪淘沙中,很难说不会被淘汰掉。

再者,若单从音乐的文学性角度看,中国文学界公认文学创作的最高境界是“清水出芙蓉,天然去雕饰”,追求“天饰”而非“人工”“匠作”,要向着自然回归,臻至简、净、纯、朴之境——“朴素而天下莫能与之争美”。如此看来,比之以前《西海情歌》(2006)那样真情表白、雕饰无多的自然之作,《罗刹海市》之类的作品未见得实现了美学上的质的飞跃。

六、结语

从叙事学视角看歌曲《罗刹海市》引发的文化现象,我们可以看到“讲好中国故事”的重要性。人类天性中就具有对故事以及故事所编织的世界的迷恋,人们的精神文化生活离不开对故事的消费。文化市场上的竞争,往往是讲故事的竞争。文化产品的故事讲得好,就能吸引消费者,就能言说价值观,就能赢得文化竞争力、形成文化传播力、体现文化软实力。

从文化价值观、审美价值观的传播路径看:一曲《罗刹海市》跨圈层传播,如同揭开了潘多拉之匣,释放了匣内的魑魅魍魉,也让人们更加憧憬留在匣底的希望!——该歌曲走了一条典型的中国传统美学“以反彰正”之路。尽管,该歌曲以及刀郎的其他代表作,大体上不具备中国传统美学所要求的“温柔敦厚”品格,很多都是爱憎分明、表白直截、情绪强烈、情感炽灼的,如同淳烈的高浓度白酒。如此,并不意味着这些歌曲就不能发挥“乐和同”的社会功能。相反,恰恰由于这些歌曲极大地宣泄了社会情绪,抒发了人民情感,具有以反彰正、以哀彰乐的效能,能建构起群体性的正向审美情感、正确价值判断,因而根本上是有利于社会和谐稳定的。

《罗刹海市》在文化市场上所获得的巨大成功,启发中国当代的文艺创作者、文化内容生产经营者,要坚持“二为”方向,贯彻“双百”方针,践行“两创”方略,实现“两个结合”,彰显文艺作品的“双效”。——“二为”指“为人民服务、为社会主义服务”;“双百”指“百花齐放、百家争鸣”;“两创”指“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”;“两个结合”指“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”;“双效”指“社会效益与经济效益相统一”,“把社会效益放在首位”“经济效益要服从社会效益”。——这就要发挥讲好中国故事的民族主体自觉性,向着中华优秀传统文化的故事宝库深处发掘,通过跨媒介、跨艺界(跨艺术门类)的创作,跨界融合,推陈出新;还要发挥讲好亚文化故事的民间主体自觉性,自觉地将亚文化从主文化的遮蔽下解蔽出来,进行底层叙事,说人民的话语;更要发挥讲好现实主义故事的存在主体自觉性,面向现实问题进行文艺创作和文化生产,向着时代的、社会的、人性的深处开掘。

笔者特别肯定《罗刹海市》在“狂狷”与“乡愿”的决裂中高调彰显了人格尊严,并认为这股内在于作品的强大的精神力量,是作品产生巨大社会影响力的根本原因。同时,笔者也在作品的创作层面,注意到了一些问题。该歌曲的文本创作路径偏离了流行歌曲创作的常规道路,在话语形式、风格样式上,走入了一个极端。可以认为这是一首实验性的歌曲,诚然是一种大胆的尝试,在短期造成了轰动,但不一定能在更长的时间段内,在历史的大浪淘沙中取得最终的成功。笔者反对其诘屈聱牙的文本创作路径,这些诘屈聱牙的话语不是流行歌曲的正常话语,亦反对其引经据典的文本风格样式,这种引经据典的样式不是流行音乐的主流样式。这些问题的存在消解了作品的自然美,稀释了作品的人民性。这些新问题,应当引起文艺界的注意和警觉。

笔者才疏学浅,希望这篇评论能抛砖引玉,激发文化艺术学界、评论界、创作界对这一现象以及相关现象、同类现象做出更丰富的、更进一步的理论思考、理性评价,作用于文艺创作。

参考文献:

[1]徐望.全媒体语境中文艺评论的社会美育效能[J].江苏社会科学,2023(4):213-220.

[2] KANT I. Critique of pure reason[M]. WOOD A, trans. Cambridge: Cambridge University Press, 1999: 47.

[3]赵毅衡.形式直观:符号现象学的出发点[J].文艺研究,2015(1):18-26.

[4]赵毅衡.符号学原理与推演[M].南京:南京大学出版社,2011.

[5]叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,2007:51.

[6]王志耕.巴赫金:圣愚文化与狂欢化理论[J].外国文学评论,2023(1):160-174.

[7]朱立元.美学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010:472.

[8]傅修延.《花妖》:我在文学的树下等了你很久[EB/OL].(2023-07-28)[2023-08-09]. https://mp.weixin. qq.com/s/wlf0Ew4HYDaJQOOLnV2csg.

[9]康尔.表象之下的深刻蕴含:电视剧《人民的名义》的现象学解读[J].中国电视,2017(8):69-72.

[10]胡塞尔.第一哲学:下卷[M].王炳文,译.北京:商务印书馆,2010:196.

[11]徐望.民族的与世界的、文学的与音乐的“文化共同体”:评余晁版歌曲《乡愁》[J].艺术百家,2022(2):71-80.

Subjective Consciousness of Symbolic Narrative: Popularity of the Song“The Rakshasa Kingdom”and its Composition

XU Wang1, 2

(1. Purple Academy of Culture Creativity, Nanjing University of the Arts, Nanjing 210013, Jiangsu, China; 2. Jiangsu Provincial Academy of Culture and Arts, Nanjing 210005, Jiangsu, China)

Abstract: Dao Lang’s latest song,“The Rakshasa Kingdom”, swiftly garnered widespread attention and emerged as a signifi? cant cultural phenomenon in China in 2023. With its symbolic narrative techniques, the song captivates audiences with its strik? ing symbolic texts and visually stunning images. It seamlessly intertwines the beauty of irony and allegory from traditional Chi? nese aesthetics with the playful deconstruction of carnival in postmodern aesthetics, showcasing an inter-narrative structure that juxtaposes the virtual world and the real world, the ancient society and the modern society, which reflected the creator’s three primary subjective consciousnesses. The cause of the phenomenal level spread of the song can be attributed to its exploration of themes such as“individual versus group”, the construction of an intentional structure“spanning circles and classes”, and the use of a low-definition text that oscillates between elegance and vulgarity. By navigating the division between mania and hypoc? risy, the song accentuates the dignity of individuality. However, from the standpoint of composition, the song exhibits the flaw in its textual composition, as it deviates from the conventional path of popular songwriting and goes to extremes, which should arouse scrutiny and caution by literary and artistic circles.

Key words: The Rakshasa Kingdom; symbolic narrative; subjective consciousness; popularity; flaw in composition

(责任编辑:孟超)