数字公共外交的群际接触途径:现状、问题与优化路径

2024-07-19罗艺

摘要:随着互联网技术发展,国际化社交视频平台成为“洋网红”向全球受众分享在中国的经历与感悟的重要渠道。基于群际接触理论,以bilibili和YouTube两大社交平台上洋网红发布的有关视频为研究对象,通过内容分析法对“洋网红”视频中呈现的群际接触行为外在表征和内在规律进行深入探究。研究发现:“洋网红”群体在分布上呈现明显的不均衡和多元性不足的特征,亲密感和相似性是触发“洋网红”与中国人群体进行接触的主要因素;此外,“洋网红”视频在连接中外群体和弘扬中华文化方面具有积极作用。因此,建议鼓励“洋网红”创作,出台相关政策引导和规范其创作内容,将“洋网红”的视频实践作为数字公共外交的有效途径,推动中外群体之间的交流与理解。

关键词:媒介;群际接触;洋网红;YouTube视频;数字公共外交

中图分类号:D619文献标识码:A文章编号:1674-3652(2024)04-0087-09

DOI:10.19933/j.cnki.ISSN1674-3652.2024.04.010

基金项目:重庆市社会科学规划项目“体物入微:媒介研究的身体维度”(2020QNCB55)。

一、引言

近年来,随着数字技术的飞速发展和社交平台的繁荣兴盛,传统的现代主义公共外交模式逐渐为后现代主义数字化公共外交所代替[ 1 ]。这种新的外交模式,强调传受者之间的双向交流与互动,蕴含“中心解构”和“权威消解”逻辑,打破过去“主体本位、单一阐释、中心极化”的限制,呈现“客体本位、多元阐释、分布优化”特征,一经出现便成为国家或地区间进行政治博弈的重要方式[ 2 ]。这为中国增强国际传播力量、争夺全球舆论话语权提供了良好的机遇。然而,在国际话语局势中,中国频繁遭到舆论攻击和平台打压,西方国家在世界意识形态话语权争夺中占据的优势地位不仅没有消解,反而因控制信息权而有进一步加强和固化的趋势。美国皮尤中心的调查报告显示,发达国家对中国的看法越来越偏向负面,这对中国提升国际传播能力、塑造积极正面形象带来了巨大挑战。因此,如何转变以传统媒体为主导的国际传播思路,鼓励各类媒体创新发展,拓展多元化的传播渠道,提升新闻报道的时效性,增进国际的了解与信任,用精准、生动的语言传递中国真实形象,以增强中国在国际舞台上的影响力和话语权,已成为当前学界关注的重要话题。

习近平总书记强调,我们要加强国际传播能力建设,构建具有鲜明中国特色的战略传播体系,努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。这一方针为不同层面的媒体提供了积极的国际传播实践指导。如中国国际电视台、新华社等主流媒体在YouTube积极发布新闻视频,李子柒等自媒体博主在YouTube平台发布视频传播中国文化等,使中国声音让更多海外观众听到,帮助海外观众对中国有更全面的了解,向海外观众展示中国本土文化魅力,增强海外观众对中国的亲切感和信任感。随着全球化的发展和人员流动性的增加,一些在中国就业、学习、经商或定居的外籍人员,利用中国本土网络文化创作出大量个性化、有趣味的视频,并分享在bilibili、YouTube、TikTot等社交平台上,实现不一样的中国形象“出圈”,成为在中国的非中国籍网络红人——洋网红。这些“洋网红”作为观察和感受中国社会的客观第三方,其表达方式更符合外国受众的思维习惯,向海外观众提供了一个从他者视角了解和认识中国的机会,能更好地进行跨国互动传播,有助于让海外观众更全面地了解中国的多元面貌、更深入地接纳中国文化的内涵和价值观,增进中外互信和交流。

美国社会心理学家奥尔波特认为,群际冲突是由于不同群体之间缺乏充足的信息或者持有错误信息,以及存在认知刻板印象、态度偏见和行为歧视等结构性问题引发的[ 3 ]。因此,通过增进了解、缓解焦虑、产生共情等机制或制度安排,增加不同群体成员间的社会性接触,将有助于提升和改善群际关系。在当今后现代主义数字化公共外交模式流行的背景下,本文以扩展性群际接触理论为基础,选择bilibili和YouTube等社交平台上“洋网红”发布的与中国元素有关的视频作为研究对象,通过深入分析这些视频的形式与内容,探究后现代主义数字化公共外交中群际接触行为所呈现出的外在表征和内在规律,以期为提升我国国际传播能力、争夺全球舆论话语权、塑造中国积极正面形象以及构建中国特色社会主义国际传播体系提供借鉴。

二、文献综述

(一)群际接触

在全球化进程中,随着社会分工的深化和社交流动性的增强,群体关系成为人们经常需要面对和解决的问题。然而,囿于政治、经济、社会和历史等多种因素,群体间的冲突几乎无处不在。一直以来,群体接触被认为是化解群体冲突、改善群体关系最有效的策略之一。直接接触高度依赖于传播双方在时空等物理条件上的一致性,因此在充满流动性和不确定性的现代社会,非面对面的间接群体接触形式就成了一种有益的补充。间接群体接触主要包括扩展性群体接触(extended contact)、想象性群体接触(imagined contact)以及替代性群体接触(vicarious contact)。扩展性群体接触理论认为,个体仅仅了解内群体中的某个人与外群体成员有积极的互动,就可能会产生积极的态度,从而减少对外群体的偏见。想象性群体接触是指个体在心理上设想与外群体成员的积极互动,进而改善其对外群体的态度和群体关系的一种接触方式[ 4 ]。替代性群体接触则强调个体对内群体成员与外群体成员的接触过程的观察[ 5 ]。从群体接触理论的发展历程来看,随着数字传播技术对时空限制的突破,群体接触呈现出一种去中介化的发展趋势。也就是说,达成接触条件的物理中介在接触过程中对接触效果的限制越来越小,而接触过程本身在改善群体关系中的作用则越来越突出[ 6 ]。

(二)基于媒介的群际接触

媒介能建立起非介入性的观察渠道,促进群际接触。在替代性群际接触中,观看媒体时的个体实际上充当观察者的角色,能更清晰地意识到接触者的身份差异,并且这种非直接的接触方式能屏蔽个体在真实接触环境中不得不承受的焦虑和其他负面情感等风险[ 6 ]。Wright等指出,在扩展群际接触中,内群体成员通过观察其他成员与外群体成员的互动能潜移默化地意识到该种互动的合理性,并且通过观察二者的态度与行为,从中习得相应的接触规则,掌握在群际接触中应该如何反应和行动;这一过程也能减少他们对外群体的无知与偏见,进而发生一系列的认知逻辑变化,将外群体成员最终纳入自我范畴[ 4 ]。此外,群体准则知觉的差异性、社会意识态度的特点、内群体关系的亲密性以及与外群体直接接触的机会多少等,在扩展接触效应中起到重要的调节作用,提升或者阻碍扩展接触的效果[ 7 ]。在过去几十年里,短视频不仅取代电影成为一种正式或非正式的记录性媒介,而且还创造了新的使用形式。相较于具有严格表达逻辑与规则的电影来说,短视频的开放性与包容性吸引了很多用户和受众。随着网络时代到来,虚拟社会中的接触成为人们日常生活的一部分,因此有研究者提出网络群际接触这一新型替代性群际接触。在互联网时代,媒介最大限度地缩短了阻碍人与人连接的时间和空间距离,视频技术为受众在各种环境中观察互动和交流提供了更多的可能性[ 8 ]。在“洋”网红的视频内容中,与中国人的接触经历借助视频技术得以媒介化地呈现,从而为两种不同身份群体的受众增进对彼此的了解创设了良好的群际接触环境,而受众观看“洋网红”发布的与中国人群体成员交往与互动的视频,亦可视做一种基于媒介的间接性群际接触。

三、研究方法

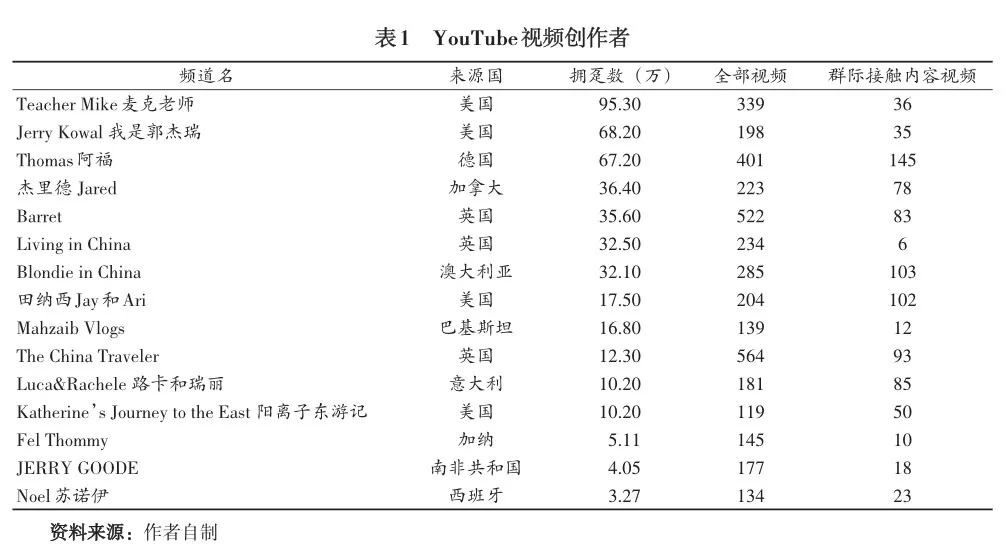

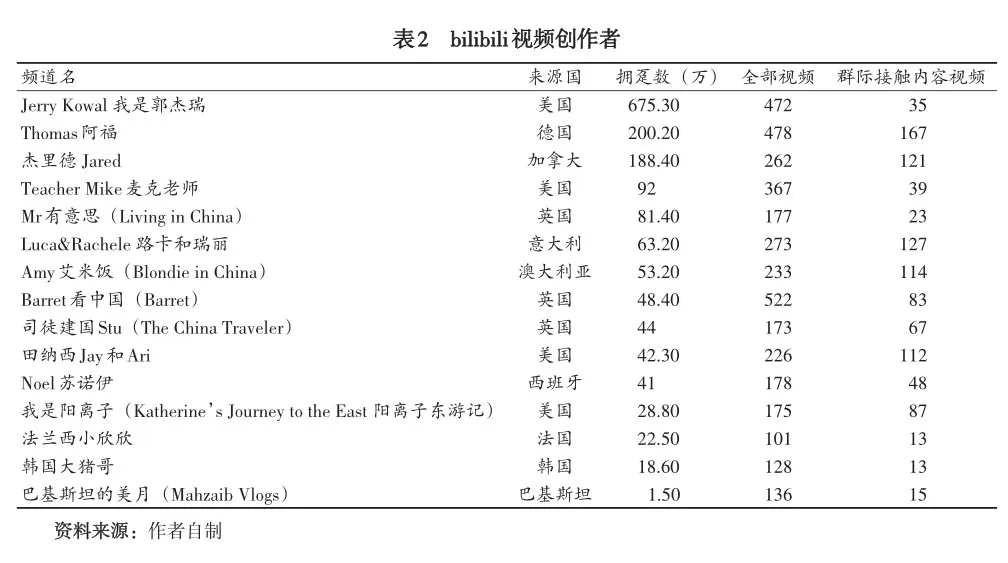

由于目前尚未有关于YouTube和bilibili网站“洋网红”创作者的权威统计数据,因此本文采用立意抽样方法获取样本。为尽可能多地收集与中国相关的视频内容,本文综合运用“China”和“Chinese”等关键词以及中国地理标签进行检索,最终检索得到50余名在YouTube和bilibili创作中国相关视频的博主。在此基础上,通过对其所发布视频内容的进一步筛选,按照一定标准(a.近一年内未发布过或发布与中国相关视频不足年度总量50%的博主;b.近一年内拍摄地点非中国的视频数量超过年度总量50%的博主;c.近一年内发布视频作品中与中国人进行交流互动的内容不足年度总量50%的博主;d.视频时长不足3分钟;e.视频中引用其他媒体内容的部分超过视频作品总时长50%)对部分博主进行了筛选,并将余下博主根据拥趸数保留了活跃度高(每月发布视频数量超过3条)、拥趸数较多、在中国停留时间较长的前17名博主(具体信息参见表1~表2)。截止到2023年5月1日,共收集到6 173条视频。为保持抽样时间一致性和样本分布均衡性,本文选择17名博主中首支视频首发时间最晚的发布日期2017年1月1日作为抽样起始时间,到2023年5月1日抽样截止。经过全面的内容普查,根据研究需求,筛选符合群际接触标准的视频,即“洋网红”与中国人的接触视频,最终得到有效样本297条。

四、研究结果

(一)洋网红分析

统计数据显示,17名“洋网红”中有11名男性,6名女性。笔者发现,15名“洋网红”的年龄在20到39岁之间,只有2名超过40岁。他们来自多个国家,包括美国(4人)、英国(3人)和德国、加拿大、法国、西班牙、澳大利亚、巴基斯坦、意大利、加纳、韩国以及南非共和国(各1人)。他们的YouTube账号平均运营时间为3年。在中国停留时间最长、发布视频数量最多的博主是来中国已有14年的@The China Traveler,他从2014年11月11日开始在YouTube上创作,目前已经运营账号7年,发布564条视频。随着短视频平台的迅速发展,越来越多的新秀选择入驻国内外视频平台,形成了独特的中国对外传播矩阵。对比YouTube和bilibili两大平台,我们发现“洋网红”入驻bilibili的时间普遍晚于YouTube,但他们在前者平台的拥趸数和活跃度都高于后者,但两个平台的题材内容仍然保持相对平衡和统一。

(二)视频内容分析

1.视频主题:群际接触如何发生

根据对“洋网红”视频内容和用户访问数据的分析,可以得出以下结论。首先,最多的一类视频是介绍中国人文风光的,占38.23%,包括美食、景点、风俗文化等。此外,也有不少视频从技术、产品与服务的角度介绍中国发展成就,如基础设施建设和移动支付等科学技术成就。还有一些视频是“洋网红”介绍个人对中国历史、现状的体会或感悟。这表明这些视频创作者们不仅关注中国的自然风光,也对中国的人文历史和社会发展有着浓厚的兴趣。其次,“洋网红”与中国人的跨地域旅游活动是他们主要的接触途径之一。旅游是促进不同文化背景的人们相互交流和彼此了解的重要途径。同时,学校或社区这类小范围的周边出行,一定程度上也作为“洋网红”与中国人群体接触的补充方式。这些外国“网红”通过自己双脚丈量中国这片陌生而宽广的土地,了解和学习中国文化。一些旅游地区如云南、重庆、青岛、贵州、广州等成为众多博主的打卡热点。然而,也有博主选择前往人烟较少的县乡探索。例如,美国博主@Katherine’s Journey to the East阳离子东游记选择拍摄的地点绕开大城市,主要为广东省开平市、贵州省荔波县等县城。这些城市是现代经济与社会活动的重要载体,融入了不同的地域特色,又与中华文化一脉相承。这些“洋网红”通过记录和传播不同城市的特色,向外界展示他们作为中国“外群体”成员视角中的真实中国。这不仅有助于外界了解中国的多元文化和各地发展情况,也为促进中外交流和相互理解提供了重要平台。同时,这些“洋网红”也通过自己的行动和传播,推动中外交流和互动朝着更为广泛和深入的方向发展。

2.语言使用:信息何以在群际接触中传递

Wright和Bougie在研究第二语言习得对群际态度影响时发现,语言在群体接触中扮演着积极的角色,并且对促进群际接触的其他条件产生直接的积极影响。从博主来源地来看,将近一半来自英美国家,加之YouTube平台面向的用户主要为英语使用者,因而英语是绝大多数博主(66.70%)在视频中主要采用的口头表达语言;也有不少博主如@Jerry Kowal我是郭杰瑞、@Thomas阿福等主要使用中文进行口头表达,但通常都会设置双语字幕。值得一提的是,个别博主如在北京留学的巴基斯坦女孩@Mahzaib Vlogs通常使用乌尔都语进行表达,因此吸引了不少来自巴基斯坦和印度的语言相通的拥趸。语言是传承族群文化的载体,是群体内部沟通和交流主要倚借的工具,更是建立群体身份认同和划分群体边界的主要象征[ 9 ]。语言的互通会带来群际边界的流动。作为身居中国的异族人,许多“洋网红”都掌握中英双语甚至多门语言,能打破语言在群际间树起的屏障,制造更多的身份认同。多门语言的掌握不仅让“洋网红”成为群际接触的重要构成条件,并且使自身成为具有多元文化属性的主体。从标题所使用的语言来看,大部分博主如@Teacher Mike麦克老师、@Jerry Kowal我是郭杰瑞、@Thomas阿福等采用中英文双语标题,少数博主如@Blondie in China、@Fel Thommy以及@Living in China的视频标题为全英文内容,极少数博主如@Noel苏诺伊的大部分视频选择采用全中文的标题。标题作为视频的门户,所涵盖的信息量在很大程度上决定了面向的受众以及视频的传播范围,因此采用中英双语甚至多国语言作为标题能进一步扩大传播范围,丰富受众对视频内容的理解。

3.亲密感与相似性:群际接触在关系中进行

不同于其他类型的人际关系,就跨越国籍这一重要身份群体属性的关系而言,影响群际关系建立与维系的重要因素是亲密感和相似性。群际接触假说的提出者Allport认为,产生积极效果的最佳群际接触情境,其影响因素包括平等地位、相互合作、共同目标以及制度支持等。而Pettigrew、Wright等则提出友谊也应该是最佳群际接触条件之一[ 5 ],他们研究发现,人际亲密感能调节群际接触和对外群体积极态度之间的关系。具体而言,当不同群体的互动涉及更多的亲密感时,该群际效应能更多地与积极的群际态度相联系;反之,未涉及亲密感或亲密感较少,则会导致对外群体态度无变化或转为更消极。结合视频分析来看,将近一半的“洋网红”(46.70%)长期在华并将“洋网红”身份作为个人的职业选择,主要是基于对亲密关系的考虑。在所有人际关系中,亲密关系的距离无疑是最近的。例如,@Thomas阿福、@LucaRachele路卡和瑞丽2名“洋网红”选择将其作为自己个人身份的重要缘由在于自己的伴侣是中国人,在他们的视频中时常能看到他们与自己的伴侣、伴侣的父母和亲戚等关系较为深入、交往较为密切的群际接触内容。例如,@Thomas阿福包含群际接触内容的视频中,约45.60%的视频是和自己的妻子、岳父母等的互动内容。

除了跨国婚恋以外,一部分“洋网红”主要是由于到中国求学的诉求,拥有了较多参与群际接触的机会。尽管学校为“洋网红”与中国学生的认识和交往营造了良好的氛围,但是视频内容显示,大部分“洋网红”学生的社交互动仍然发生在自己更为熟悉的留学生群体范围内,尤其是多局限在本国的留学生群体范围中。例如,在@Mahzaib Vlogs的视频中,与她同属留学生身份的巴基斯坦朋友穆罕默德以及韩国朋友礼源在其视频中长期且高频(31.23%)出现,而中国同学的面孔则很少出现。由此可见,在文化身份各异的群际接触中,一种共同的身份属性能为所属不同群体身份的个体展开接触创造更多的机遇和可能,共同的经历、共同的语言、共同的活动空间不仅意味着更多的相似性,还蕴含着更多的可理解性[ 10 ]。这也在一定程度上解释了为何作为留学生的“洋网红”倾向于与本国学生甚至非本国的其他非中国学生进行接触,因为对于身处异国他乡的他们来说,比起直接与完全陌生的中国学生进行互动,基于“学生”这一共同身份之上的“留学生”身份能赋予“洋网红”更多的群体认同和归属感,从而也就唤起了他们与其他留学生更积极的群际接触行为。

亲密程度较低的群际接触主要容易发生在公园、商场等公共场所,由于受制于接触空间的流动性、分散性和不稳定性,“洋网红”在这种环境下与其他人建立的关系具有明显的脆弱性和不确定性。但往往正是在看似具有较大不确定性的接触中,公共场所具有的开放性和包容性,却营造出一种不同于封闭性的内部空间场所并不具有的真实感[ 11 ]。再者,公共场所建立的关系,其亲密程度可能不及其他接触场合,但由于受众本身对这类广场式接触持有较低的期待值和较高的包容度,这种不经意接触偶然创造的友好火花反而更易获取受众的好感。例如,@Thomas阿福的西安之旅vlog中,偶遇的出租车司机随手将自制的“石头饼”分享给他,不少用户在评论区中感叹中国人的“友善”以及这段偶然相遇的“美好”,首评写道:“一个偶遇的出租车司机会和你分享他的午餐,因为他相信那是最好的本地食物……这能展现中国和中国人的样子——自豪和友善,而你只需要对当地文化给予尊重和对他们的语言稍微理解就够了。这太美了。”类似地,@Teacher Mike麦克老师在方舱集中隔离的视频中曾描述儿子小麦在方舱中和一位上海阿姨建立的友谊,他说:“她让小麦想到了自己的奶奶”,隔离结束时,视频中的二人拥抱良久,难分难舍。

4.积极反馈:群际接触如何扩散

接触经验评价指的是“洋网红”对自己参与群际接触过程或对接触过程中涉及的人、观念、行为以及事物等的评价[ 12 ]。一般而言,积极接触会对群际关系产生积极影响,增强积极接触效应;反之,消极接触会对群际关系产生消极影响,并削弱积极接触效应。“洋网红”是群际接触的参与者,也是刺激其追随者发生更多群际接触行为的示范者和引领者。“洋网红”的视频能为屏幕外不同国家和地区的用户搭建一个跨群体接触的“界面”,不同用户通过视频社交平台能绕过种种物理条件限制实现线上“直接接触”。与此同时,视频所传达的“洋网红”与中国人友好接触的内容也能让受众产生代入感,间接认知和了解与自己身份属性不同的个体或群体,并在视频所传达的“友好接触”中完成心理接纳。例如,@Thomas阿福在成都旅游时曾发起请陌生人吃串串香的挑战活动,他试图与其他顾客拼桌用餐并答应帮他们买单,尽管一开始遭到几位顾客以“不方便”为由拒绝,但经过几番尝试,最终与两名来自广州的女性顾客成功拼桌一同用餐,并在用餐过程中与她们愉快地交流,而刚刚拒绝过他的顾客也主动与他攀谈起来。@Thomas阿福在视频最后写道:“人与人之间的关系其实没那么远,有时候你往前走一步,就会收到幸福。”再比如,@Thomas阿福在西安受到餐馆老板额外赠送的员工餐时,也曾发出积极的感叹:“我发现了,只要你对别人友好,别人也就会对你友好。”同样,来自澳大利亚的@Blondie in China也多次在视频中呈现其住在北京胡同时与一对中年夫妇邻居友好往来的内容,这对夫妇在她即将离开北京时为她包饺子饯行,并在她归来时为她设宴接风洗尘,她在视频中将他们称为自己的“中国亲戚”。类似地,还有来自西班牙@Noel苏诺伊也不止一次在视频中提及78岁的邻居奶奶邀请自己去家中做客,并多次在视频中对其友好的态度表示感谢。当“洋网红”在视频中向与自己有过接触的中国人表达感谢、称赞或对其关系本身和相关经历表示积极认可时,这类接触经验评价便不再只是指向接触对象本身,而是通过平台呈现,具备了更多的传播属性。由于接触对象的群体身份属性,视频中积极的接触经历能为受众留下这段关系较为友好的认知和印象,并且用户对视频中的接触对象所代表的整个群体印象会受到移情效应影响,能有一定程度改善。

五、结论与启示

(一)“洋网红”短视频传播的积极作用

1.打破固有偏见,重塑中国形象

从目前国际传播格局来看,中国的媒介形象往往是由西方媒体决定和塑造的。很多外国民众尽管从未到过中国,但由于长期受到带有偏见的西方媒体报道的影响,对中国人产生了较多负面印象。随着互联网的发展,官方主流媒体的权力开始向流动的个体下移,亲历中国发展的“洋网红”开始抢夺话语权,使得外国民众通过他们的桥梁作用了解中国的真实样貌。根据上文分析,覆盖不同国家的“洋网红”能通过双语甚至多种语言的表达和更贴近外国受众思维方式和心理预期的视频内容进行传播,从而连接中外群体,加深外国受众对中国的了解,改善外国受众对中国的态度。当视频呈现“洋网红”与中国人的群际接触画面时,透过屏幕,受众能如临其境地置身于该跨文化传播情境中,完成与中国人群体的连接。根据群际接触理论,积极群际接触效果的产生,关键在于接触所带来的对外群体的积极信息量的增加,而视频中的“洋网红”通过与中国人的直接接触和再传播,使其视频呈现出较多的友好、善意等积极内容,拒绝、敌意等消极内容则较少,从而具象化地验证了这一理论。因此,在“洋网红”所营造的视频氛围中,海内外用户能潜移默化地受到更多积极的影响,从而打破对中国的既定偏见,拉近中外群体之间的距离。

2.打造全新视角,弘扬中华文化

对于洋网红来说,由于亲身经历中国的发展变迁,长期浸淫在中华文化中,比身在国外的一般外国民众更全面深入地感受中国,因此对中华文化具有更准确和深刻的理解。“洋网红”作为具有双重身份的中华文化传播者,能利用其自身独特的文化身份和思维方式,通过视频帮助国外民众重新认识和理解中华文化。正如美国博主@Jerry Kowal我是郭杰瑞曾在视频中表达的那样,“难的不是我们要说什么,而是美国人想看什么”。在传播中华文化时,相较于中国人本身,“洋网红”能更清楚地洞察到中外的文化差异,以更贴近外国民众的思维方式和文化语境进行传播。事实上,@Jerry Kowal我是郭杰瑞就推出了不少中美两国在节日仪式、基础设施建设、科技发展等题材上进行文化碰撞的视频。以他所创作的一个中美菜市场和超市的对比视频为例,该视频分别展示了中国和美国的菜市场、超市的环境和结构,并对同一件东西的价格和新鲜度进行对比,采用相对客观、平等且更易为双方所接受的传播表达方式,能让更多人了解中华文化的独特存在,并通过外国人的视角反观中国,检验中华文化的传播效果。

(二)“洋网红”视频对公共外交的启示

1.激发“洋网红”活力,提升传播效果

当前,“洋网红”博主群体总体数量较少,且分布结构呈现明显的不均衡和多元性不足的特征。英、美等发达国家的“洋网红”博主占据头部博主的半壁江山,前6名洋网红中有4名来自英、美两国;在性别维度上,男性“洋网红”明显比女性多;年龄也主要集中在20~30岁。从视频内容来看,“洋网红”主要选择介绍中国的人文风光、发展成就以及个人的经历和感悟,虽然部分头部“洋网红”已经表现出了集专业和创意于一身的内容创作水平,但不可忽视的是占比较大的腰部和尾部“洋网红”群体仍然停留在低水平创作阶段,具体表现为视频发布频率随意性较强、内容主题不明确、同质化较突出等问题。因此,“洋网红”急需规范化、系统化的管理和培养,从结构多元化、内容丰富性、发布经常性等多方面进行提升,从而加深他们对自己“洋网红”传播者这一角色的身份认同,进一步激发他们的创作力和传播力,使其成为具备专业性甚至转为专业化的中国国家形象构建者和中华文化传播者。

2.监管引导“洋网红”,防范传播风险

尽管大部分“洋网红”在谈及创作初衷时都表明自己是出于对中国和中华文化的热爱而成为一名中华文化传播者,但仍然无法排除少数人的创作与传播是受到利益的驱使,从而滋生了一些乱象。例如,个别“洋网红”为了博取流量,制作了很多与中国发展实情背道而驰甚至违背中华传统伦理道德的视频作品,或涉及“色情”“辱华”“极端主义”等内容,或为了流量在内容制作上采用欺骗策略,甚至个别“洋网红”在商业化运作中售卖“三无”产品,违背了平台规则。因此,急需有关部门出台具针对性的制度与规则,对“洋网红”进行内容扶持和创作规范,对其在华内容创作进行引领和指导,以填补当前的管理空白,培植更多积极向上的“洋网红”传播力量,推动我国公共外交事业的发展。

参考文献:

[1]史安斌,张耀钟.数字化公共外交:理念、实践与策略的演进[J].青年记者,2020(7):78-81.

[2]史安斌,童桐.平台世界主义视域下跨文化传播理论和实践的升维[J].跨文化传播研究,2021(1):49-54.

[3] ALLPORT G W, CLARK K,PETTIGREW T. The nature of prejudice[J]. Cambridge,MA:Addison Wes? ley,1954.

[4] WRIGHT S C, ARON A, MCLAUGHLIN-VOLPE T, et al. The extended contact effect:knowledge of cross-group friendships and prejudice[J]. Journal of personality and social psychology,1997,73(1):73.

[5] PETTIGREW T F, TROPP L R. A meta-analytic test of intergroup contact theory[J]. Journal of personality and social psychology,2006,90(5):751-783.

[6] VISINTIN E P, VOCI A, PAGOTTO L, et al. Direct,extended,and mass-mediated contact with immi? grants in Italy:their associations with emotions,prejudice,and humanity perceptions[J]. Journal of ap? plied social psychology,2017,47(4):175-194.

[7] LIEBKIND K, MCALISTER A L. Extended contact through peer modelling to promote tolerance in Finland[J]. European journal of social psychology,1999,29(5-6):765-780.

[8] DHONT K, VAN HIEL A. We must not be enemies:interracial contact and the reduction of prejudice among authoritarians[J]. Personality and individual differences,2009,46(2):172-177.

[9]杨宝琰.语言、双语教育与族群关系:社会心理学的探究[J].西北师大学报(社会科学版),2014(2):128-133.

[10] SHARP M, VOCI A, HEWSTONE M. Individual difference variables as moderators of the effect of ex? tended cross-group friendship on prejudice:testing the effects of public self-consciousness and social comparison[J]. Group processes intergroup relations,2011,14(2):207-221.

[11] TAUSCH N, HEWSTONE M, SCHMID K,et al. Extended contact effects as a function of closeness of re? lationship with ingroup contacts[J]. Group processes intergroup relations,2011,14(2):239-254.

[12] ABERSON C L. Positive intergroup contact,negative intergroup contact,and threat as predictors of cog? nitive and affective dimensions of prejudice[J]. Group processes intergroup relations,2015,18(6):743-760.

Inter-group Contact Approaches in Digital Public Diplomacy: Current Status, Issues, and Optimization Paths—A Case Study of the Video Dissemination Practices by“Foreign Internet Celebrities”

LUO Yi

(School of Journalism and Communication, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Abstract: With the advancement of Internet technology, international social video platforms have emerged as vital channels through which“foreign Internet celebrities”share their experiences and insights in China with global audiences. Drawing on in? ter-group contact theory, this article examines videos uploaded by“foreign Internet celebrities”on the prominent social plat? forms Bilibili and YouTube. Through the method of content analysis, it delves into the external representation and underlying pat? terns of inter-group contact behaviors depicted in these videos. The study reveals noticeable imbalances in the distributions and diversities of the“foreign Internet celebrities”group, and closeness and similarity between them and Chinese people are the pri? mary catalysts for their contact. Furthermore, videos from“foreign Internet celebrities”play a constructive role in bridging Chi? nese and foreign communities. Consequently, it is recommended to foster the development of“foreign Internet celebrities”, im? plement policies to guide and regulate their creative content, and recognize the video practices of“foreign Internet celebrities”as effective tools of digital public communications to facilitate communication and understanding between Chinese people and foreign people.

Key words: media; inter-group contact; foreign Internet celebrity; YouTube video; digital public communications

(责任编辑:孟超)