研究生创新能力探究:回顾与展望

2024-07-12周正马琳韩悦

摘要:通过对CNKI中国知网数据库中主题为“研究生创新能力”的文献进行梳理发现,相关研究主要集中于研究生创新能力的内涵界定、结构要素、影响因素、培养路径等方面。总体而言,相关研究视角较为广泛,研究内容相对丰富,已有研究从多角度、多学科对研究生创新能力定义进行了阐释,并构建了多元化的结构指标要素;影响因素与培养路径涵盖了研究生个体、导师、学术环境等方面,为我国研究生创新能力培养提供了理论借鉴与实践指导。从未来发展趋势着眼,后续研究可以考虑以下三个方面:就研究视域而言,应加强国际经验的借鉴与应用;就研究内容而言,应关注创新能力结构要素之间的逻辑动态关系;就研究对象而言,应关注研究生群体的差异化特征。以推进该领域的研究与实践进一步完善发展。

关键词:研究生创新能力;内涵;结构要素;影响因素;培养路径

中图分类号:G643

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)07-0101-06

创新人才的培养是国家创新发展战略得以实施的重要基石,培养高层次创新人才是研究生教育的重要使命,将直接影响我国科技、经济等发展的速度与质量[1]。2020年,教育部等部门发布的《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》提出:“研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命,是国家发展、社会进步的重要基石,是应对全球人才竞争的基础布局。”[2]创新能力既是衡量研究生学术水平的核心指标,也是研究生人力资本的核心。创新型研究生人才的培养直接决定了高等教育机构对于社会人才的供给能力,且与国家发展战略密切相关,关系到能否满足国家发展对于创新型人才的需求[3]。由于研究生创新能力培养是一个复杂的、长期的、系统的问题,因此在招生规模逐年扩大、社会需求发生变化的大背景下,有必要对研究生创新能力的相关研究进行深入探讨,并探寻其未来重点走向,以期为后续研究提供借鉴。

一、文献来源与特征分析

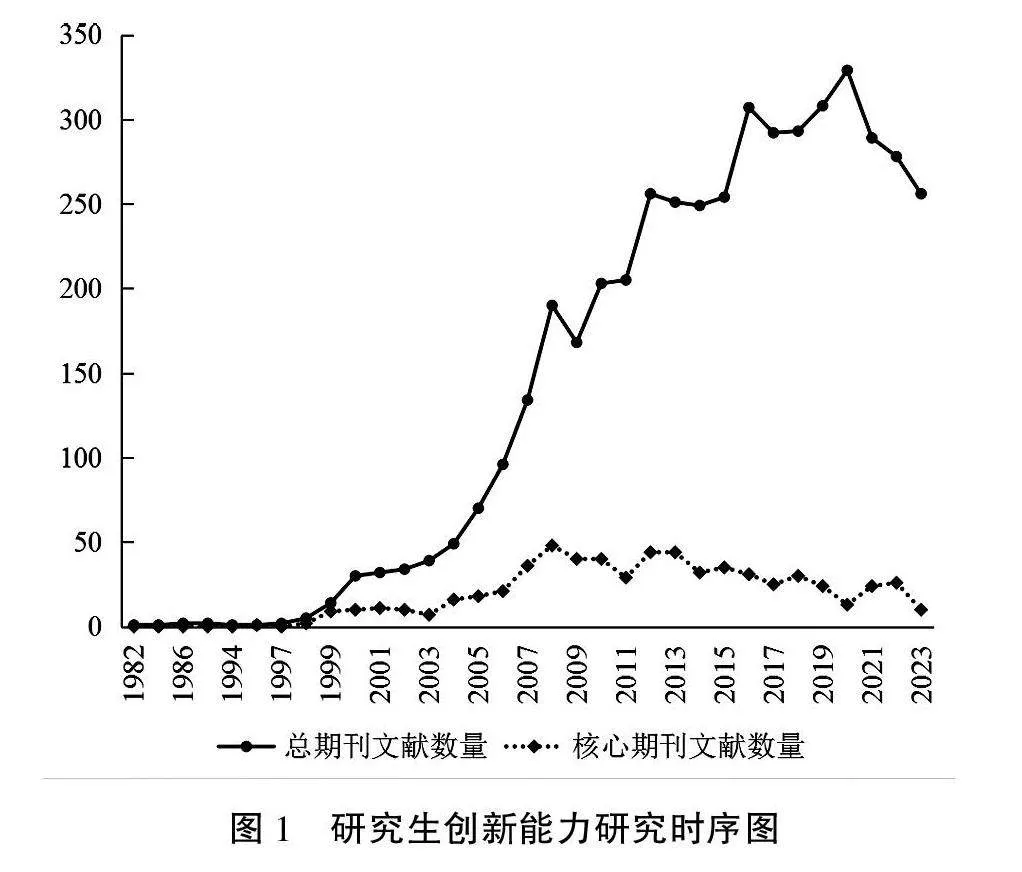

通过“CNKI中国知网数据库”进行文献检索,以“研究生创新能力”为主题检索词(检索时间截至2023年12月),共检索到期刊文献4 043篇,博士学位论文11篇,硕士学位论文154篇,会议论文94篇。从发文情况来看,该主题最早的文章发表于1982年,是学者王志均发表在《生理科学进展》期刊上题目为“关于培养研究生的几个问题”的论文。

从发文数量的时序特征来看,以横轴为具体年份,以纵轴为文献数量,总发文数量呈波动增长的态势(见下页图1)。具体来看,自2000年开始发文数量呈现持续增长趋势,2005年之后研究总量快速增长,最高发文数量年份为2020年,发文总量达到329篇。从发表在核心期刊上的论文数量来看,1999年之后开始增长,最高发文数量年份在2008年,发文总量达到48篇。分析发现,相关研究趋势与国家政策导向密切相关。2000年,教育部发布的《关于加强和改进研究生培养工作的几点意见》提出:“深化研究生教学和科研环节的改革,突出创新能力的培养。”[4]2005年,《教育部关于实施研究生教育创新计划加强研究生创新能力培养 进一步提高培养质量的若干意见》提出:“建立研究生科研创新激励机制,营造创新氛围,强化创新意识、创新精神和创新能力的培养。”[5]2020年,教育部等部门发布的《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》提出:“全面提升研究生知识创新和实践创新能力。”[2]这些政策体现了国家对于创新人才培养的高度重视。

高频的主题词能够清晰揭示某一领域的研究热点。通过整理相关主题检索词的分布来看,研究生创新能力研究领域涵盖了创新能力培养、科研创新能力、培养模式、创新意识、研究生教育、创新思维、实践创新能力、教学改革、研究生导师、研究生教学等方面(见表1)。

二、研究生创新能力的内涵界定

从既有文献来看,不同学者对研究生创新能力的内涵有着不同的观点。综合来看,学者们对于研究生创新能力的内涵界定大致可分为以下三类。

(一)认知智力取向

持有该观点的学者认为,创新能力是一种具有多维度复杂的心理品质[6],即个体在认知智力层面对已有知识的灵活加工。正如林崇德所述:“创新能力是根据一定目的、运用一切已知的信息、产生出某种新颖、独特、有社会意义或个人价值的产品的智力品质。”[7]吉尔福特则将创造力与智力二者相联系,指出智力是一种将不同类型信息进行处理的能力或功能的系统组合,而创造力则是这些基本能力的组织方式,且发散性思维和转化性思维被认为是创造性思维的核心要素[8]。

(二)人格特质取向

随着对创新能力研究不断深入,非智力因素逐渐被纳入研究者的视野,研究表明非智力因素如人格特质也是创新能力的重要构件。崔滢等人研究了工科大学生创新人格特征,包括高聪慧性、高自律性、高实验性等11项特征;在创新活动中,创新人格通过个体智力活动的调节激发与促成创新行为[9]。

(三)综合能力取向

持该观点的学者认为,创新能力是个体所有特质的综合,包括内隐的个体特征与外显的创新能力,其发展具有一定的整体性。内隐的个体特征包括创新动机、思维、知识技巧等;外显的创新能力是指可以通过成果来表征的,如新的想法、知识、产品、研究设计等。个体内隐特征通常需要通过外显的指标来衡量与表征,二者对于创新能力的作用是相辅相成的[10]。如有学者将研究生创新能力定义为:发现新的研究问题、运用新的研究方法以及通过新的研究方案设计等提出新的观点或理论,创造性地解决新的研究问题,最终产生创造性成果的能力,这既包括外显的如学术成果,也包括内隐的创新部分如创新人格等[11]。

" 三、研究生创新能力的结构要素

研究生创新能力的结构要素是一个复杂而多元的问题,学者们从各学科多视角来厘析研究生创新能力的结构要素,构建了多样化的指标。虽然不同学者在创新能力结构的划分上有所侧重,但在理解和评价创新能力的核心要素方面具有一定的一致性。总体来看,关于研究生创新能力的结构要素研究可大致分为以下三类。

(一)以“能力”为基准

持此类观点的学者认为,研究生创新能力的基点是“能力”,因此首先需要对“能力”进行分解,旨在识别和理解构成研究生创新能力的各个关键要素。如董泽芳等人将研究生创新能力分为建构知识能力、发现问题能力、解决问题能力、提升转化能力等四个维度:建构知识能力是指研究生收集整理信息并将之融入个体知识框架中,以不断更新个人的知识结构;发现问题能力则表现在研究生能够以敏锐的专业视角提出问题,并对问题进行描述与界定;解决问题能力是指研究生能够准确把握问题的核心,采用适当的研究方法有效地解决问题;提升转化能力强调研究生敢于表达创新的想法或产品。这四个要素共同塑造了研究生的创新能力[12]。

(二)以“多维综合素养”为基准

持有此类观点的学者认为,创新能力是一种“复杂的综合能力”,其能力结构具有多元性,需要从多元化视角来解读研究生创新能力的结构特征。如周正和韩悦将创新能力分为智力因素与非智力因素:智力因素包括认知创新能力与实践创新能力,是研究生创新能力的最主要构成与外在表现;非智力因素包括人格特征与社会交往能力,对于研究生学习效率、科研创新等同样重要[13]。朱红等人从四个方面定义与测量研究生创新能力,包括知识体系、行为特征、人格特征、思维特征。其中:知识体系包括对学术规范、研究方法、专业知识和理论前沿的掌握;行为特征包括解决难题的行为韧性、反思目标总结经验、面对复杂情形作出准确判断等;人格特征包括幽默感、好奇心、喜欢冒险等;思维特征包括联系、想象力、从不同角度分析解决问题等[14]。这四个方面突出了研究生创新能力的核心与关键要素。

(三)以“科研技能掌握与科研成果产出”为基准

该类定义从客观角度出发,将研究生创新能力视作一种显性的科研产出,这种观点强调了研究生在科研活动中的实际表现,为创新能力提供了一种客观可衡量的标准。如陶金国等人将研究生创新能力定义为逻辑思维、数据分析能力、实践操作能力、发表论文数、参与创新课题数[15]。肖川和胡乐乐提出学术能力包括六个维度,即问题的发现与提出、文献的收集与整理、概念的生成与厘定、作出学术命题、设计研究过程、对学术前沿的敏感[16]。刘雷将我国高校硕士研究生创新能力分为掌握创新知识能力、综合创新思维能力、实践创新过程能力、提升创新素质能力、产出创新成果能力等五个维度[17]。这些研究为研究生创新能力的构成要素提供了明确的框架和依据。

四、研究生创新能力的影响因素

研究生创新能力的影响因素是一个复杂而又关键的议题,厘清影响因素是准确把握培养方向的前提。在现有研究中,关于研究生创新能力的影响因素涉及多个维度,大致可归纳为个体、导师、学术环境等三个方面。

(一)个体方面

在影响研究生创新能力的各因素中,研究生个体是最为基础的因素之一,大致可分为个体认知智力、人格特征、学术素养等三个方面。

第一类研究强调了研究生认知智力对于创新能力的影响,强调了认知智力水平与其创新能力表现之间的关联性。相关研究发现,具有较高认知智力水平的个体往往更具创新性,能够更快速地理解和解决复杂问题,提出新的想法和解决方案。个体在认知智力方面的优势有助于他们在各个领域展现出更高水平的创新能力[18]。

第二类研究强调了研究生人格特征对于创新能力的影响,认为个体的人格特征在塑造其创新能力方面扮演着重要的角色。这类研究的结果显示,一些人格特征,如好奇心、有恒性、自律性、独立性、意志力、自信心[19]、开放性、谦逊、利他、责任[20]等与个体的创新能力密切相关。如好奇心和开放性有利于促进个体探索未知领域、尝试新事物,有恒性有利于个体在面对挑战和困难时保持积极态度,从而更有可能发挥出创新潜能[21]。

第三类研究强调了学术素养对于创新能力的作用,认为个体的学术素养水平在塑造其创新能力方面具有重要影响。这类研究聚焦于个体在学术领域内的知识储备、研究方法、专业能力和学术素养等方面[22]。研究表明,具有较高学术素养水平的个体往往能更好地理解和解决复杂的学术研究与实践问题,从而更有可能产生出创新性的想法与学术成果[23]。

(二)导师方面

导师方面的影响因素可大致分为导师自身能力素质、导师与学生互动情况两个方面。

1.导师自身能力素质。有学者将其分为导师的教育理念、导师的责任心与师德师风、导师自身的创新素质等三个方面。具备正确教育理念的导师会鼓励学生独立思考,激发研究生自主探索和创新的动力。具备责任心与良好师风师德的导师会给予学生细心指导与充分支持,帮助学生克服困难,推动学生在研究中取得创新性突破。此外,导师自身的创新意识和行为模式会对学生潜移默化地影响,在学生创新能力培育过程中发挥引导和示范作用[24]。

2.导师与学生互动情况。它对研究生创新能力形成有着重要影响,这种互动涉及导师对学生的指导质量、指导方式以及指导频率等方面[25]。相关研究表明,导师指导越有效,指导频率越高,越有助于研究生创新能力的培养,这是因为导师有效的指导可以帮助学生更好地理解研究课题,掌握科研方法,并在实践中不断提升自身的创新能力。此外,学生参与导师课题情况、良好的师生关系等都是影响研究生创新能力发展的重要因素[26]。

(三)学术环境方面

学术环境对于研究生学术活动的展开与创新能力的形成具有重要影响,显性的学术“硬”环境与隐性的学术“软”环境共同对研究生创新能力的形成产生影响。

1.学术“硬”环境。一是实验仪器设备等,如实验台、仪器材料试剂、科研经费等,这些是工科研究生开展实验研究的基础设施,直接影响科研进度与水平[27]。二是学术数据库,包含文献资源以及图书、学术期刊、论文集、报纸等电子资源[27]。这些数字资源为研究生提供了丰富的学术资讯与信息,有助于研究生掌握前沿领域、了解最新研究动态。三是学术交流与合作的场所设施,如会议室、讨论区、共享会议室等,为研究生提供了学术交流与合作的平台[28]。

2.学术“软”环境。一是培养方案是培养过程中不可或缺的一部分,涵盖了诸多培养要素和培养环节,如其中的课程设计与安排[29]、学生科研训练、科研项目参与等[28],是研究生创新能力培养的制度保障。二是院校学术氛围。院校学术氛围是指学校内部形成的一种学术文化和学术环境,反映了学校对学术研究、教学和学习的态度以及价值取向。良好的学术氛围可以激发研究生的学术热情,促进他们创新能力的发展。三是学术共同体参与机会,包括同辈群体之间的交流、与专业领域内学者交流机会、参与学术沙龙、国内外学术会议等[27][28]。

五、研究生创新能力的培养路径

学者从各学科多视角来解读研究生创新能力的培养路径,对于提升研究生创新能力具有重要的理论与实践意义。

(一)个体方面

首先,研究生应养成主动学习、持续反思的习惯。主动学习是指研究生通过自主探索、独立思考和实践应用来获取新知识和技能。主动学习还可以激发研究生的好奇心和探索欲望,促进其对知识和技能的持续追求。其次,积极参与创新型项目和实践活动也是培养个人创新能力的有效途径。通过参与创新型项目、科研竞赛等活动,研究生可以接触到更广泛的创新思维和实践方法,从中汲取宝贵的经验和知识,进一步激发个人的创新热情[30]。最后,主动学习研究方法,是指研究生积极主动地学习和掌握科学研究的方法论和技巧,包括文献检索、实验设计、数据分析、论文写作等方面。通过学习研究方法,研究生可以更加系统和有效地开展科研工作,帮助研究生更好地理解和应用学术知识,促进学术研究的创新[15]。

(二)导师方面

在研究生创新能力培养过程中,导师扮演着至关重要的角色。高质量的导师指导有助于激发学生参与科研活动的热情,提升学生的批判性思维与创新意识,促进研究生创新能力发展。

1.导师自身能力素质。导师如果不更新自己的知识体系与科研素养,就无法指导学生在科学前沿领域进行深入而广泛的探索和研究。导师应积极不断提升自身能力,即以自身的创新意识、思维及能力等因素去感染、带动研究生创新能力的形成和发展[24]。

2.导师与学生互动情况。首先,应增加导师与学生之间的交流互动频率。具体而言,充分利用线上等沟通工具,建立灵活的导生沟通与指导模式,及时解答学生在学术研究中的困惑与问题[25]。其次,导师鼓励学生参与自己的科研项目,通过科教协同强化导师与学生的互动,增加学生的科研参与度并提高创新成果的产出水平,提升研究生创新能力水平[24]。

(三)学术环境方面

学术环境可以为研究生提供丰富的学术资源与学习机会,对于激发研究热情与兴趣、培育创新能力具有重要作用。

1.要加强研究生学术创新的“硬”环境。首先,学校应积极引进新的实验设备,以缩短实验设施的更新和改造周期,为学生的科研创新提供优质的基础条件[15]。其次,完善图书馆资源数据库建设。学校应完善数字化图书馆的各类资源,并加强数据库的更新与维护,建立定期更新和维护机制,以保持数据库内容的时效性和完整性[27][31]。最后,学校应该建立开放式研究生创新实践基地和实验平台,并提供学术交流与合作的场所设施,以构建一个有利于展示和交流学术成果、促进合作与创新的开放平台[30]。

2.要加强学生学术创新培养的“软”环境。第一,在研究生培养方案方面,有学者提出可通过建立完善的创新能力培养体系,并将各环节有机地交叉整合,全方位提高研究生的创新能力[15]。第二,院校应鼓励研究生推崇创新思维,以制度保障治学的严谨性与规范性,营造民主开放的学术氛围[30]。第三,推进学术共同体参与,同时加强院校之间的交流,通过资源共享为学术交流构建良好的交流平台,拓宽研究生视野,提升其创新能力[30]。

六、研究结论与展望

研究生创新能力是人才培养的重要议题。以往相关研究主要集中于研究生能力的内涵界定、结构要素、影响因素、培养路径等方面,这些研究为我们深入理解研究生创新能力这一议题提供了借鉴与启示,后续研究可以考虑以下三个方面。

(一)就研究视域而言,应加强国际经验的借鉴与应用

国际经验对于提升本国研究生培养质量和创新能力起到重要的参考作用。现有关于研究生创新能力的相关研究对国际经验的关注度不高,对国外研究生创新能力培养的经验总结与案例分析相对匮乏,导致了国际经验在国内研究生创新能力培养领域的传播与借鉴不足。有鉴于此,未来研究应该拓宽国际视野,加强对国外研究生创新能力培养模式和实践借鉴,积极引进国外专家学者的经验和理念,并将其与国内情况相结合。这种国际比较的经验不仅可以帮助我们更好地理解研究生创新能力培养的内在机制,也可以为我国研究生培养提供更广泛的视野和思路,为我国研究生创新能力培养的改进提供宝贵的经验借鉴和指导。

(二)就研究内容而言,应关注创新能力结构要素之间的逻辑动态关系

研究生创新能力结构要素及其相互之间的作用关系对于研究生创新能力培养至关重要,了解这种动态关系可以帮助我们及时调整培养策略和方法,以适应不同阶段的研究生创新能力的发展需求。一方面,现有研究往往局限于对研究生创新能力的结构要素的归纳与描述,指标构建的系统性和逻辑性不足;另一方面,未能充分探讨各要素之间相互影响的动态性和复杂性的研究,缺乏对于各要素结构之间内部作用机制的深入分析和理解。未来研究应充分考虑研究生创新能力各指标要素之间的内在联系和相互作用机制,以及各要素之间的动态演化规律以及它们对于研究生整体创新能力的影响,以帮助我们更加全面、深入地理解研究生创新能力的议题。

(三)就研究对象而言,应关注研究生群体的差异化特征

当下研究多将研究生创新能力的研究对象捆绑为一个整体,未能充分关注不同学科专业背景的研究生的差异化特征。事实上,不同学科领域的研究生在学术背景、研究方法、科研需求等方面存在差异。例如,在工程学领域,可能更加注重实验技能和工程实践能力的培养;在人文社科领域,可能更加注重文献阅读、理论分析和学术论证能力的培养。有鉴于此,未来研究应进一步细化研究对象的差异化特征,重视不同学科专业背景的研究生之间创新能力培养的差异性,在此基础上深入探讨其背后的机制和影响因素,针对不同专业学科背景研究生创新能力的特点和需求,提供更有针对性的指导,为研究生创新能力培养提供更为科学的指导方案。

参考文献:

[1]周健明,陈明,刘云枫.知识领导与科研人员创新能力:知识惯性的破坏作用[J].中国人力资源开发,2014(13):72-76+91.

[2]中国政府网.教育部 国家发展改革委 财政部关于加快新时代研究生教育改革发展的意见[EB/OL].(2020-09-04)[2024-01-21].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/22/content_5545939.htm.

[3]郭世田. 当代中国创新型人才发展问题研究[D].济南:山东大学,2012.

[4]中国政府网.关于加强和改进研究生培养工作的几点意见[EB/OL].(2020-01-13)[2024-01-21].https://www.gov.cn/gongbao/content/2000/content_60159.htm.

[5]中华人民共和国教育部.教育部关于实施研究生教育创新计划加强研究生创新能力培养 进一步提高培养质量的若干意见[EB/OL].(2005-01-21)[2024-01-21].http://www.moe.gov.cn/s78/A22/s7065/201410/t20141021_178119.html.

[6]张晓明.我国博士生创新能力培养误区的解读——基于心理学创造力的视角[J].高等教育研究,2014(3):63-67.

[7]林崇德.创造性人才特征与教育模式再构[J].中国教育学刊,2010(6):1-4.

[8]刘伟.吉尔福特关于创造性才能研究的理论和方法[J].北京师范大学学报(人文社会科学版),1999(5):41-48.

[9]崔滢,夏拥军,孙荣山.工科大学生创新人格特征探析及培养策略——基于人格特质理论的视角[J].中国农业教育,2014(6):41-44.

[10]吕红艳.博士研究生创新能力内涵及提升路径[J].江苏高教,2013(5):101-102.

[11]叶映华,王诗雨,高婷婷.博士生学术创新能力:理论模型、测评工具及应用[J].教育发展研究,2024(3):28-37.

[12]董泽芳,何青,张惠.我国研究生创新能力的调查与分析[J].学位与研究生教育,2013(2):1-5.

[13]周正,韩悦.学术型研究生创新能力的表征结构及其培养路径研究[J].黑龙江高教研究,2020(9):68-72.

[14]朱红,李文利,左祖晶.我国研究生创新能力的现状及其影响机制[J].高等教育研究,2011(2):74-82.

[15]陶金国,张妍,廖莉莉.大学生科研创新能力影响因素的实证研究[J].高校教育管理,2020(3):104-112.

[16]肖川,胡乐乐.论研究生学术能力的培养[J].学位与研究生教育,2006(9):1-5.

[17]刘雷.我国高校学术型硕士研究生创新能力评价研究[D].武汉:华中师范大学,2018.

[18]吴巨慧.研究生创新能力培养的过程要素及整合的研究[D].杭州:浙江大学,2003.

[19]张晓明,郗春媛.大学生创新人格核心特质研究[J].高等教育研究,2002(2):80-83.

[20]郑琳琳.原始性创新人才的人格特质研究[D].福州:福州大学,2017.

[21]孙彩云.博士研究生创新能力特征识别与创新能力倾向测评研究[D].南京:南京航空航天大学,2017.

[22]吴成.数据素养对研究生科研创新能力的影响研究[D].南昌:南昌大学,2017.

[23]尼继珍.学位论文写作对研究生创新能力的影响研究[D].武汉:华中师范大学,2010.

[24]姜友芬,吴宏翔,熊庆年,等.影响研究生创新能力培养的导师因素分析[J].复旦教育论坛,2005(6):53-56.

[25]赵楠.支持型导师指导风格对研究生科研创新能力的影响[D].大同:山西财经大学,2021.

[26]郑烨,李真淼,肖敏.导师能力如何影响研究生科研绩效——基于五所“双一流”高校的调查[J].研究生教育研究,2022(6):43-52.

[27]李玉飞.国内工科研究生创新能力影响因素探讨——基于过程管理的模型构建分析[J].中国高校科技,2022(3):57-61.

[28]李永刚.成为研究者:理科博士生素养与能力的形成[D].上海:华东师范大学,2018.

[29]徐岚,陶涛,吴圣芳.以学制改革为切入点的研究生培养方案修订——厦门大学的行动研究[J].高等教育研究,2017(1):37-47.

[30]朱锦秀,郭东梅.关于研究生创新能力培养的文献综述[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2015(9):42-45.

[31]付家炜.高校图书馆数据库资源学科分类导航优化探讨[J].图书馆建设,2017(10):41-47.

Research on Graduate Students’ Innovative Ability: Review and Prospects

Zhou Zheng Ma Lin Han Yue

(School of Education Science,Harbin Normal University,Harbin 150025, China)

Abstract:By reviewing the literature on “graduate students’ innovative ability” in the CNKI (China National Knowledge Infrastructure) database, it was found that related studies mainly focus on the connotation, structural elements, influencing factors, and cultivation paths of graduate students’ innovative ability. Overall, related studies have a broad perspective and relatively rich content. Existing research has explained the definition of graduate students’ innovative ability from multiple angles and disciplines and has constructed a diversified set of structural indicator elements. The influencing factors and cultivation paths cover aspects of the graduate students themselves, their advisors, and the academic environment, providing theoretical reference and practical guidance for the cultivation of innovative abilities among graduate students. Looking towards future development trends, subsequent research could consider the following three aspects: In terms of research perspective, there should be an emphasis on learning from and applying international experience; regarding the content of the research, attention should be paid to the logical dynamic relationships between the elements of the structure of innovative ability; and in terms of the research subjects, there should be a focus on the differentiated characteristics of the graduate students, in order to further refine and develop research and practice in this field.

Key words:Graduate students’ innovative ability; Connotation; Structural elements; Influencing factors; Cultivation pathways