揿针穴位治疗对腹腔镜下胆囊切除术后病人的影响

2024-07-11龚祖华张悦余丽王丽君施丹李淑纯明林林马驰

龚祖华 张悦 余丽 王丽君 施丹 李淑纯 明林林 马驰

作者简介 龚祖华,主管护师,本科

*通讯作者 张悦,E-mail:179660052@qq.com

引用信息 龚祖华,张悦,余丽,等.揿针穴位治疗对腹腔镜下胆囊切除术后病人的影响[J].循证护理,2024,10(11):2087-2090.

摘要 目的:观察揿针皮下埋置法腹腔在镜胆囊切除术后病人相关并发症的影响。方法:选取2023年1月—3月于我院行腹腔镜下胆囊切除术后病人276例,按照是否实施术后揿针穴位治疗将其分为观察组和对照组,各138例。对照组给予常规止痛、护胃、止吐治疗;观察组在对照组基础上,在主穴内关、合谷、足三里,中脘、配穴天枢,下脘、气海、关元给予揿针穴位治疗。观察两组术后0~<6 h、6~24 h疼痛视觉模拟评分法(VAS)及疼痛药物额外使用情况;恶心呕吐频率及恶心呕吐模拟视觉评分(NVAS);腹胀发生情况;比较两组病人首次排气时间、排便时间、拔出尿管时间、拔出腹腔引流管时间。结果:观察组术后0~<6 h、6~24 h的VAS评分、24 h疼痛药物额外使用次数均少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组NVAS评分、呕吐发生情况均小于对照组;观察组腹胀发生情况少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组首次排气时间、排便时间、拔尿管时间、拔引流管时间均小于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。结论:揿针穴位治疗可明显改善腹腔镜下胆囊切除术病人术后并发症的发生。

关键词 揿针穴位治疗;胆囊切除术;并发症;治疗效果;护理

doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2024.11.037

腹腔镜下胆囊切除术是肝胆外科常见的手术方式,有创伤小、恢复快等特点,是治疗胆囊结石、反复感染性胆囊炎的主要治疗手段[1-3],但胆囊切除术由于术中CO2气腹、手术牵拉、麻醉药物反应等问题,导致病人术后出现疼痛、恶心、呕吐等并发症[1,4-6]。有研究显示,术后恶心发生率可达50%,呕吐发生率可达30%[7-8],其次,这些并发症发生不仅引起病人强烈不适感,还可能引起水电解质紊乱。揿针是中国传统的治疗方法,目前已广泛应用于甲状腺外科、乳腺外科、中医科、肿瘤科、泌尿外科、妇产科,并取得较好的效果[9-12]。揿针治疗对腹腔镜下胆囊切除术的有效性研究主要集中在针刺足三里、内关于术前30 min行针[13-14],足三里、合谷穴[15]于术后恢复室(PACU)行针并配合咀嚼口香糖;胃、大肠、小肠下合穴于术后3 h行针[16],对治疗腹腔镜下胆囊切除术后疼痛、恶心呕吐、腹胀等并发症有较好的效果。但术前30 min行针,术中不取下揿针,有被术中高频电刀灼伤风险,而术后3 h后行针可能使病人错过了0~3 h病人最为不适时段的治疗。本研究通过揿针取主穴内关、合谷、足三里、中脘,配穴天枢、下脘、气海、关元在术后病人返回病房后立即行针,取得了较好的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2023年1月—3月于我院行腹腔镜下胆囊切除术后病人276例,按照是否实施术后揿针穴位治疗将其分为观察组和对照组,各138例。其中,男149例,女127例;年龄为(38.32±18.86)岁;已婚218例,未婚58例;有吸烟史108例,无吸烟史168例;有饮酒史95例,无饮酒史181例。两组病人一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

1)单纯胆囊结石,无胆总管及肝内胆管结石;2)无明显压力及划痕过敏;3)无晕针,剧烈疼痛敏感;4)无揿针过敏史;5)治疗费用公开透明,病人可接受;6)无明显针刺禁忌证。

1.2.2 排除标准

1)术后病人常规止痛、护胃、止吐药物使用差异较大;2)重症糖尿病病人;3)低蛋白血症;4)血友病及严重肝功能不良合并凝血功能障碍者;5)严重胃肠道疾病;6)感知功能障碍,且病人配合度不佳。

1.3 方法

前期通过邀请中医科专家对科室所有责任护士进行为期1个月的规范化培训,培训合格并取得针灸准入证后,方可行揿针穴位治疗。

1.3.1 对照组

病人术后返回病房后,常规过床,给予心电监护及氧气吸入,固定各引流管,进行术后相关注意事项及功能锻炼宣教。遵医嘱给予非甾体止痛药物、奥美拉唑护胃治疗、营养支持,血糖监测,每小时巡视病人,观察病人一般情况,术后第2天遵医嘱停心电监护及氧气吸入,指导病人功能锻炼及下床活动,尽早拔出尿管。

1.3.2 观察组

观察组在对照组基础上,追加揿针穴位治疗,其具体方法如下。1)病人取平卧位,护士于术前标注病人穴位,主穴内关、合谷、足三里、中脘,配穴天枢、下脘、气海、关元。2)病人返回病房,安置好之后,局部皮肤用75%乙醇消毒。3)揿针(2.0 mm×1.5 mm)垂直快速扎进病人穴位,待病人有酸胀感。主穴需全部施针,配穴根据腹部伤口情况及病人术后并发症严重程度选择使用。4)扎针完成后,嘱病人家属尽可能地按压针帽,按压力度适当,每小时1次,每次5~10 min,增强穴位刺激频率。5)24 h后,更换揿针,48 h后停针。6)巡视病人,观察有无弯针、脱落等情况。7)每小时记录病人生命体征1次,同时观察揿针情况(数量、位置、功能状态、病人状态),护理单准确记录。8)病人出现恶心、呕吐、腹胀、疼痛加重时,报告医师,必要时给予配穴施针。

1.4 揿针及穴位选取依据

对腹腔镜下胆囊切除术后病人常规行揿针穴位治疗,对腹腔镜打孔点位于中脘穴的去合谷、内关、足三里。腹腔镜打孔点未干扰中脘穴位选的病人取中脘、足三里、合谷,呕吐严重的取中脘、足三里、合谷、内关。

1.5 观察指标

1.5.1 疼痛程度和疼痛药物额外使用情况

疼痛程度采用视觉模拟量表(VAS)[8,17],总分为10分,得分越高,表示病人疼痛感越强,以病人自诉疼痛为宜,取每个时间段内病人最高疼痛得分,若病人无一般诉求,取病人返回病房时的疼痛评分。疼痛药物额外使用情况是指术后医生开具的能满足病人常规镇痛标准以外的止痛药物使用剂量。

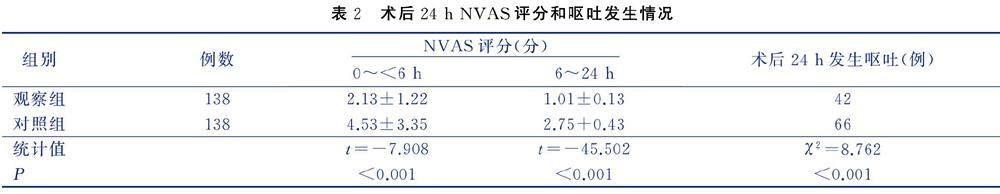

1.5.2 恶心、呕吐频率和恶心呕吐模拟视觉评分(NVAS)

采用恶心呕吐模拟视觉评分(NVAS),其标尺从左到右分别有0~10,共11个刻度,0分代表“无恶心”,10分代表“剧烈恶心,甚至无法耐受”,并记录呕吐次数[7,18]。记录术后24 h病人呕吐的发生情况。

1.5.3 腹胀发生率和腹胀持续时间

参照2002年《中药新药临床研究指导原则:试行》[12]方法进行腹胀评估。0级:无腹胀感;Ⅰ级:轻度腹胀,腹部张力稍大,但不影响睡眠;Ⅱ级:腹壁张力较大,自觉中度腹胀,影响休息和睡眠;Ⅲ级:腹壁张力大,自觉重度腹胀,烦躁不安及呻吟,叩诊呈鼓音,严重影响休息和睡眠。并记录腹胀发生情况及腹胀持续时间。

1.5.4 首次排气时间、排便时间、尿管拔出时间、引流管拔出时间

记录病人手术结束首次排气、排便的时间;尿管机引流管拔出时间从护理记录单中查询后并记录。

1.6 统计学方法

采用SPSS 25.0软件进行统计分析,符合正态分布的定量资料用均数±标准差(x±s)表示,行t检验;定性资料采用例数、百分比(%)表示,行χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病人揿针穴位治疗情况

在使用揿针穴位治疗过程中,2例病人因对疼痛刺激敏感,拒绝继续治疗,通过中医科会诊后,进行了穴位调整,有效解释后完成试验;有5例病人出现脱针现象,2例病人出现弯针并及时发现,评估后给予重新施针。

2.2 疼痛和止痛药物使用情况(见表1)

2.3 NVAS评分和呕吐发生情况(见表2)

2.4 腹胀发生情况及腹胀持续时间(见表3)

2.5 首次排气、排便、尿管、引流管拔出时间(见表4)

3 讨论

3.1 24 h内是揿针穴位治疗时机

有研究表明,外科全身麻醉术后恶心、呕吐和腹胀大多集中于术后24 h,极少数发生在术后48 h内,其不但能够加重病人不适感,而且会引起水电解质紊乱,从而降低就医服务体验[19]。同时,频繁的恶心、呕吐可能导致病人伤口牵拉导致加重伤口疼痛,甚至出现伤口开裂渗血[7,20],强烈不适感使病人不自主地抑制术后呼吸、咳嗽、咳痰和床上翻身活动等来避免有可能带来的不良后果[21],导致其气体交换受损,功能锻炼缺失,加重肺部感染、血栓形成和活动无耐力地发生,最终导致住院时间延长,住院费用增加。因此,术后越早干预,对减少病人术后并发症的效果越佳。我科室对需揿针穴位治疗的病人,返回病房安置好之后,进行一般情况评估,无误后立即施针,一方面可以增加病人被关注感,另一方面可以起到治疗作用。本研究表明,病人在24 h内接受揿针刺激可降低病人疼痛和额外止痛药物使用,减少病人呕吐发生,改善术后腹胀,有利于早活动、早下床、早拔管、早出院。

3.2 揿针穴位治疗胆囊切除术后并发症机制

揿针是中国传统治疗方法,历史悠久,《灵枢·官针》中记载的“浮针”便是其前身,《黄帝内经》更是系统地讲述了浅刺法的理论以及临床运用,为揿针的发展打下了基础。《黄帝内经·皮部论》及《素问》中较为系统地证实了揿针对于脏腑治疗的作用功效和调气血平阴阳的功能[22-23]。中医将病人术后呕吐归结为呕吐,中医理论中呕吐发生主要有2个原因,肝胆共互表里,同司疏泄之职,调周身之气机,胆损肝亦伤,胆囊切术后,伤人体正气[24-25];其次手术为金刃损伤,上血脉而导致血瘀不畅,最终导致肝疏泄功能失调,导致呕吐发生。《太平圣惠方》诉,外邪亦可致气机失调,《素问·举痛论》指出:“寒气客于肠胃,厥逆上出,故痛而呕也。”无论外邪亦或内伤,其本在脾胃,脾胃失和,气机不畅[26-27]。本研究选用主穴内关 、合谷、足三里、中脘,配穴天枢、下脘、气海、关元,根据病人恶心、呕吐发生情况加减取穴。内关为心包经络,可通利三焦,和胃降逆,达到治疗术后恶心、呕吐的目的。

3.3 揿针穴位治疗依据

足三里是足阳明的下合穴,补泻皆能,有双向调理的作用,是治疗脾胃的首选穴位。合谷为大肠经原穴,与足三里同属阳明经,可通大肠腑气,从而达到降胃气、胃降逆的作用。相关研究发现,揿针可以直接刺激外周皮肤的神经末梢感受器,对内关穴位、足三里穴位的刺激,可能激发了可以同时对针刺刺激和胃扩张刺激起作用的相关机制,并对内脏的具有多元调节的某种神经元,起到对胃肠疾病的功效[28]。也有研究指出,对内关穴的刺激,还可以增加膈肌和迷走神经兴奋性,从而增加膈肌神经冲动到达减轻膈肌痉挛,抑制呕吐的目的[29]。另有研究发现,皮内针通过刺激肥大细胞,其脱颗粒后能释放引起血管内物质渗出的化学物质[30],如内关穴刺激后可以促进血清素的释放,和止吐药联合应用可提高止吐药物疗效[31]。针刺的理论机制目前还尚不清楚,疑是针刺相关穴位时,能引发影响恶心、呕吐的相关信息递质,这些递质可能是通过脊髓到达延髓的初级中枢-高位中枢-迷走神经背核-迷走反射,进而影响胃的功能活动[28],达到止吐的作用。

3.4 揿针对皮肤损伤小、易操作、持续作用长

《素问》有“静以久留”的针刺手法。久留针可调气或候气,也可调气血及平阴阳,刺针后,可在体内长时间停留,增加功效[21]。揿针作为久留针的更新和发展,其长度为2.0 mm,直径为1.5 mm,外形如同图钉,“图钉”顶部有3M胶布牢牢黏附,针梗埋入其内,是揿钉型皮内针。深度可达皮下或皮内,一般埋藏较长可达24 h,誉为“埋针法”,操作方便、无痛安全[32]。在揿针的留置时间段,通过医护人员的指导,病人及家属可根据需要,增加揿针的按压,达到增强疗效的目的。

4 小结

本研究表明,腹腔镜下胆囊切除术后病人通过使用揿针穴位治疗,可以减轻病人术后疼痛,改善恶心、呕吐症状,缓解腹胀,并间接促进了病人肠功能恢复及尿管引流管拔除,促进疾病康复。

参考文献:

[1] 王志云,郑卫国.腹腔镜胆囊切除应用超声引导下腹横肌平面阻滞的临床效果[J].浙江创伤外科,2022,27(6):1204-1206.

[2] 孙爱学,魏晓明,牛小行,等.血液透析患者腹腔镜下胆囊切除术20例报告[J].肝胆外科杂志,2022,30(1):45-47.

[3] 张军,刘养岁,张昕辉,等.经皮经肝胆囊穿刺引流联合腹腔镜下左侧入路胆囊切除治疗急性重症胆囊炎老年患者的临床疗效[J].中国内镜杂志,2022,28(3):79-84.

[4] 刘玉霞,魏晓娟.多维危机控制护理对腹腔镜胆囊切除术患者SCL-90、SSRS及GLQI评分的影响[J].临床医学研究与实践,2023,8(10):162-164.

[5] 王瑾,陈维,黄明君.日间腹腔镜胆囊切除术多模式疼痛管理的效果研究[J].华西医学,2023,38(2):190-195.

[6] 魏林志,曲宁,管永明.穴位电刺激对腹腔镜胆囊切除术后恶心呕吐(PONV)的干预作用[J].新疆医科大学学报,2022,45(3):339-344.

[7] 程雪华.揿针结合常规针刺治疗甲状腺术后恶心呕吐的临床疗效观察[D].乌鲁木齐:新疆医科大学,2021.

[8] JARMOSZEWICZ K,NOWICKA-SAUER K,MOLISZ A,et al.Assessment of anxiety in patients after cardiac surgery:validation study of the Visual Analogue Scale[J].Kardiologia Polska,2019,77(11):1081-1083.

[9] 刘培良,李芳,杨艳娟.揿针联合穴位贴敷治疗脑梗死后顽固性呃逆的疗效观察及对血清sICAM-1、GMP-140水平的影响[J].上海针灸杂志,2023,42(3):245-250.

[10] 刁兆香,谢莉,叶明芳,等.揿针埋针技术对泌尿外科腹腔镜术后病人康复的影响[J].护理研究,2023,37(2):337-339.

[11] 刘美丁,林凤飞.针灸防治术后恶心呕吐的研究概况[J].中国民族民间医药,2021,30(23):71-74.

[12] 刘莉,崔瑾,江瑜.加速康复外科理念下揿针治疗促进剖宫产术后胃肠功能恢复:随机对照试验[J].针刺研究,2023,48(1):83-87.

[13] 赵媛媛.术前耳穴揿针联合常规护理对行腹腔镜胆囊切除术患者的影响[J].中西医结合护理(中英文),2021,7(9):65-68.

[14] 王群,刘宁宁,王连主,等.揿针刺激双侧足三里穴、内关穴对腹腔镜下胆囊切除术后胃肠功能的影响[J].临床麻醉学杂志,2021,37(5):494-497.

[15] 任彦,彭生,焦妮妮,等.揿针针刺联合咀嚼口香糖护理对腹腔镜胆囊切除术后患者的影响[J].齐鲁护理杂志,2019,25(6):114-116.

[16] 费宗奇,陈德轩,姚天琦,等.揿针刺激胃、大肠、小肠下合穴对腹腔镜胆囊切除术后胃肠功能恢复的影响[J].北京中医药,2022,41(3):326-328.

[17] 施丽芳.优质护理理念对肺癌化疗患者VAS疼痛评分、肺功能指标的影响分析[J].中华肿瘤防治杂志,2019,26(S1):195.

[18] 张倩.三焦理论指导下经皮穴位电刺激预防髋膝关节置换术后恶心呕吐的疗效[D].济南:山东中医药大学,2023.

[19] KOVAC A L.Updates in the management of postoperative nausea and vomiting[J].Advances in Anesthesia,2018,36(1):81-97.

[20] 单忠艳,滕卫平.我国甲状腺疾病的防治现状、对策及挑战[J].诊断学理论与实践,2020,19(4):329-333.

[21] 樊俊赟,陈冰莎,周全,等.腰方肌阻滞对腹腔镜肝切除术后急性疼痛影响的回顾性研究[J].中国临床解剖学杂志,2019,37(4):450-453.

[22] 施冬青,陈冬梅,唐艳.揿针埋针防治妇科腔镜术后恶心呕吐临床研究[J].现代中医药,2021,41(6):102-105.

[23] 王占魁,周丹,小仓浩敬,等.试论浅刺法发展史[J].江苏中医药,2014,46(2):72-74.

[24] 王红,顾勤.胆囊切除术后综合征中医病机及辨证分型探讨[J].中医学报,2011,26(3):283-285.

[25] 宣莹莹,罗瑞琳,徐茂奇,等.针刺对腹腔镜胆囊切除术后患者胃肠功能恢复的影响[J].河南中医,2022,42(8):1261-1264.

[26] 陈蕾蕾.呕吐病证的古今文献研究与学术源流探讨[D].北京:北京中医药大学,2009.

[27] 李宝贵,陶富盛.术后恶心呕吐的中西医认识和临床对策[J].辽宁中医药大学学报,2011,13(2):135-138.

[28] 陈姝,雍春燕,陈恒,等.胃扩张模型大鼠迷走神经背核胃相关神经元对不同针刺穴位的反应[J].中国组织工程研究,2014,18(36):5842-5846.

[29] 刘强,杨琳,李振华,等.大鼠心脏神经与内关穴区正中神经投射同源关系及其递质属性的实验研究[J].山东大学学报(医学版),2004,42(1):99-102.

[30] 陈敏,陈利华,陈兴良,等.揿针治疗原发性痛经的疗效观察[J].中国计划生育和妇产科,2018,10(9):85-88.

[31] 卢超,邱鹏飞,房军帆,等.内关穴刺激防治手术后恶心呕吐的研究进展[J].临床麻醉学杂志,2017,33(9):929-930.

[32] 黄群,夏佳芬,范文静,等.天枢、大横及足三里揿针埋针对老年妇科肿瘤腹腔镜术后胃肠康复的影响[J].现代实用医学,2021,33(11):1508-1510.

(收稿日期:2023-09-07;修回日期:2024-05-17)

(本文编辑薛佳)